Agrandissement : Illustration 1

« Motif du séjour en Ukraine ? Voyage. Combien de temps ? Une semaine ; sept jours. » L’échange de nos regards avec le policier interrogateur tarda encore un court instant, rien ne s’opposait donc plus à mon entrée sur le territoire même si la page dédiée de l’Ambassade française en dissuadait formellement. Une policière finit de circuler dans le couloir du bus en distribuant le précieux sésame à ses ressortissants nationaux, seul le mien se distingue par sa couleur rouge bordeaux, le reste de la pile est d’un bleu élégant avec le trident flanqué sur la page de couverture. « Je hais les voyages et les explorateurs » provoquait le maître, nous haïssons pour notre part le tourisme qui insinue un petit tour et puis s’en va, boucle bouclée, destination et objet recherché déjà fixés, trouvés d’avance.

Nous nous retrouvons pourtant affublé du précieux visa « tourisme » pour pénétrer dans ce pays en guerre. Les premiers treillis et sacs de sable nous le signalent dès les premiers kilomètres. Nous pénétrons donc dans ce pays des confins, cet « u-kraï » que l’histoire a délimité comme une marche orientale de l’Europe.

Il paraît maintenant loin, ce temps rêvé du Monde d’hier que nous décrivait le cosmopolite viennois Stefan Zweig qui prétendait déambuler dans un monde sans guerres et sans laissez-passer. Notre guide dans l’Europe des frontières et des révolutions est maintenant Victor Serge, immense témoin de ce premier XXème siècle qui a pourchassé de Barcelone à la Sibérie tous les hommes épris de savoir et de liberté.

Un vieux trône au fond du bus, silencieux. Quel est l’objet de son retour au pays natal, celui des Soviets ou Maïdan ? Il ne portera pas d’arme, lui, on ne lui demandera donc pas s’il revient d’un exil forcé de son ancienne Mère-Patrie ou s’il porte en lui quelque secrète mémoire des temps anciens pour jours meilleurs. Le reste de la caravane est strictement féminin. On retrouve des travailleuses, ouvrières exilées malgré elles, de jeunes vacancières à la tenue estivale et au regard léger, des enfants qui s’affairent à passer le temps encore long des bornes posées par les adultes. L’esprit est au calme, chacun sait qu’il sort d’un monde pour rentrer dans un autre. Le soleil commence à imposer sa loi du jour nouveau. Hier soir encore, en terre polonaise, les nationalités étaient confuses et sans importance ; l’Espace Schengen ne reconnaît plus les langues comme obstacles.

L’approche de l’Ukraine s’était seulement incarnée dans une scène de vie à la gare routière de Katowice. Un musicien pourtant en âge de combattre mais manifestement épris de culture anarchiste animait la salle avec deux enfants en chantant quelque refrain national ; les sourires étaient déjà chargés de l’émotion vécue, le spectateur pouvait aisément comprendre que se jouait là l’expérience partagée d’une nation déplacée par les événements.

Agrandissement : Illustration 2

Le paysage qui défile sous nos yeux encore vierges, de Lviv à Kyiv, laisse découvrir une beauté provinciale avec ses petites maisons de campagne semées ici et là dans la verdure d’un océan végétal infini. Le calme règne, loin du fracas des armes. Les églises orthodoxes fleurissent sur le parcours avec leurs dômes exubérants formant toutes les nuances de l’arc-en-ciel. Les prairies rectangulaires qui parsèment le chemin semblent traverser le temps et l’espace, havres de paix sans histoire d’une terre qui se méfie du fracas des empires. Murs colorés, étangs proprets, jardins fleuris ; nous sommes loin des Terres de sang décrites par Timothy Snyder qui ont vu fouler sur ce sol tous types de hordes barbares, des étranges tribus de la Horde d’or venues de l’orient antique jusqu’aux Nazis des temps modernes courant leur front de l’est, tous sûrs de leur puissance et de leur légitimité. Seuls les arrêts sporadiques dans les nœuds urbains découvrent les traces du contemporain, avec les grandes croix de métal qui préparent la barricade du lendemain ou laissent subsister l’ultime veillée d’armes.

Mères, enfants et hommes en armes montent et descendent indifféremment de nos cohortes vrombissantes dans un étrange ballet d’âmes affairées à poursuivre leurs destinées. La ville s’offre comme un énorme chantier, avec toute sa masse mécanique qui œuvre à construire et reconstruire éternellement ce pays, camions, grues et autres engins de tous genres sont omniprésents dans un monde neuf où s’exhibe le capitalisme sans frontières. Au bout de la route se trouve Kyiv, autant espérée que redoutée dans mon esprit soudain inquiet, avec son défilé de tours soviétiques et ses panneaux publicitaires hollywoodiens d’appel à la mobilisation.

Avec un œil vigilant sur Google Map, nous franchissons le pont au béton encore frais à la hauteur d’Irpine, déjà lieu de mémoire de la première offensive avortée du grand-frère incestueux. L’autoroute qui nous conduit à la capitale impose progressivement la solennité de l’Urbs, immense déroulé urbain dans des contrées si longtemps oubliées de l’Europe. L’alphabet est dorénavant cyrillique, plus de trace de globish et de moyens de traduction. Il s’agit maintenant de vivre étranger dans un pays en guerre ; plus d’échappatoire, nous sommes bien arrivés à destination.

Agrandissement : Illustration 3

Kyiv s’offre comme une ville monumentale – dans tous les sens du terme. Déjà transformée en monument historique par sa résistance héroïque à l’envahisseur trop prétentieux en février-mars 2022, elle expose une puissance tranquille sur un territoire gigantesque de 840 km², soit huit fois Paris si l’on en croit Wikipédia. Ville à l’allure soviétique selon l’imaginaire qui m’a été légué en « Occident », ville-martyr laissée à l’état de ruine avant Stalingrad, son centre-ville qui s’exhibe progressivement quand je remonte de la gare dévoile une beauté classique et les oripeaux de la capitale mondialisée.

Mes premières déambulations font ressentir une certaine dolce vita en fin de journée, les silhouettes encore dévêtues profitent des dernières flâneries avant le couvre-feu toujours fixé, bon gré mal gré, à vingt-deux heures pétantes, les terrasses se recouvrent de glaces et de cocktails multicolores, les jeunes amours se montrent désinvoltes et légères, les hommes en tenue de camouflage arborant indifféremment leurs insignes se mêlent à la foule des robes flottantes. Une société mobilisée dans une paix relative.

L’architecture n’a rien à envier à mon familier Boulevard Raspail, de jeunes geeks semblent s’affairer à quelque secrète stratégie cybernétique tandis que les jus de fruits et autres breuvages alcoolisés coulent nonchalamment dans la torpeur estivale. Les conversations sont gaies et animées d’une délicatesse qui exprime la courtoisie d’une civilisation matérielle emprunte du temps long qui l’a vue fleurir. Norbert Elias est passé sous les ponts déjà arpentés par la culture byzantine, les circulations baltiques, de la Pologne à la Suède, le « génie russe » qui s’est voulu Nouvelle Rome. « Anne de Kiev », reine des Francs au XIème siècle, qui a la première hellénisé notre obscure dynastie capétienne, ne se serait-elle pas apostrophé selon la légende à la vue de la médiévale Lutèce, après avoir parcouru la Chrétienté d’est en ouest : « quelle médiocre bourgade provinciale » - ou quelque chose s’en rapprochant ?

La première impression qui saute à l’oeil du visiteur est ainsi la grandeur séculaire de cette ville endolorie par l’histoire, tombée dans l’oubli des puissances naissantes ; seule reste en mémoire la magnificence de la Rus de Kiev, ensuite accaparée par l’empire qui s’en réclame l’héritage du même nom, il y a bientôt un millénaire.

Agrandissement : Illustration 4

Depuis la majestueuse avenue Krechtchatyk qui structure dorsalement la géographie de la ville, on descend doucement vers le Dnipro, fleuve géant donnant aux lieux leur étrange éternité. Du côté gauche, le pouvoir spirituel avec l’Église orthodoxe incarnée dans Sainte-Sophie, l’Université Taras Chevtchenko, chantre de la poésie nationale, les pelouses de la jeunesse éclairée ; à droite, le pouvoir temporel, avec le siège des principales institutions républicaines et les grands centres commerciaux. En son coeur, l’avenue semble interrompue par la place de l’Indépendance, Maïdan, qui a donné son nom à la révolution de la deuxième indépendance. Gigantesque quadrilatère résonnant des multiples incarnations du peuple ukrainien. Drapeaux et fanions, sépultures et mémoriaux aux « héros » de 2014, images vivantes des soulèvements et des morts trônant sur son esplanade comme les nouveaux maîtres silencieux, ombres absentes pour les joyeuses présences enfantines qui viennent là parfaire leur éducation nationale.

La mémoire vive métamorphose quotidiennement l’espace et rappelle que la guerre est d’abord histoire de signes : Arche de la Liberté, avec son socle déboulonné et la feu « amitié des peuples » fracturée, Statue de la « Mère-Ukraine » décommunisée avec le marteau et la faucille renvoyées aux antiquités. Sur le chemin, la Laure des Grottes sert de prison aux ornements dorés pour son clergé séditieux : la religion est aussi mise au placard pour un temps. En contrebas, on distingue les plages aux corps ensoleillés et les bonheurs gratuits résister aux malheurs passagers : la vie reprend souverainement ses droits et survivra coûte que coûte aux turpitudes contingentes. La jeunesse réclame encore son dû. L’existence plonge au loin dans l’infinité de l’espace. La mort de l’avenir n’est pas pour demain la veille. On immortalise, à coups de selfies, çà et là, quelque scène de la vie quotidienne. Malgré les bruits de sirènes sporadiques et les traînées blanches qui s’en suivent, encore menaçantes dans le ciel bleu indolent, la vie est belle ici-bas. Kyiv est immortelle.

Agrandissement : Illustration 5

« C’est la meilleure ville à vivre au monde ! J’ai fait le tour des métropoles européennes, Rome, Paris, Barcelone, Bruxelles, mais je reviens à Kyiv, tout y est possible, la ville est pleine d’énergie." "Je suis partie à Lviv au début de la guerre mais je suis rentrée dès que j’ai pu, c’est ici que je veux vivre et que je me sens bien. Tu vois ce que peuvent faire les Ukrainiens dans ce contexte, avec un couvre-feu, alors imagine ce qu’ils sont capables de faire dans un pays en paix ? Nous sommes remplis d’artistes, de créatifs, d’entrepreneurs de toutes sortes. D’ici, on est au centre de l’Europe, on a tout à trois heures d’avion normalement. Mais même en temps de guerre, on se débrouille, on prend le train ou le bus et on est en Bulgarie, en Pologne, en Lituanie. J’étais au festival de Cannes au printemps pour le travail." "Moi, j’ai quitté Donetsk après 2014 avec ma femme et ma fille qui venait de naître, pour fuir un monde sans futur, écervelé. Dans le Donbass, seuls les vieux et les gens biberonnés aux informations russes sont restés sur place, la vie est à l’arrêt, il ne s’y passe plus rien. Plus personne ne sort dans la rue. Ici, plein de choses passionnantes se passent sans arrêt. Étrangement, nous ne sommes pas en "état de guerre", stricto sensu. Il n'y a jamais eu de déclaration de guerre ni d'un côté, ni de l'autre, vu que la Russie reste dans son mythe d'une "opération spéciale". Mais nous sommes tous "in war" ou "for war", sur le champ de bataille ou dans l'arrière-front. J'ai une fille à élever, je ne ferme pourtant pas la porte à l'idée de prendre les armes quand je jugerai le moment venu. C'est la terre de mon enfance qui est aujourd'hui occupée. »

Voici quelques bribes de conversation d’un peuple qui éclôt, discrètement étouffé par des siècles impériaux. Coeur matriciel, culturel et industriel de l’Union soviétique, il a vu naître parmi ses plus grands génies, écrivains et ingénieurs. Vassili Grossman raconte la terre perdue et la mère abandonnée aux griffes SS à Berdytchiv, sa ville natale dont le tiers juif disparaîtra le 15 septembre 1941. C’est bien cette même terre maternelle que les héros soviétiques de Vie et destin rêvent d’être les premiers à reconquérir une fois l’armée de Paulus encerclée sur les bords de la Volga dans l'alors « capitale mondiale de la guerre ».

Et cette phrase : « Stalingrad avait une âme : cette âme, c’était la liberté. ». Sur l’Euromaïdan, on intégrait autant l’ici et l’ailleurs, le contenu et le contenant, l’autre et le soi, l’Europe et les Terres noires. Une politeia du Troisième millénaire, en somme. On se souvenait d’Ivan Mazepa et des derniers hetmans cosaques, premiers chefs militaires ukrainiens anéantis par l’Empire russe au XVIIIème siècle, de la République populaire d’Ukraine issue des tumultes de la Révolution d’Octobre et de l’Armée révolutionnaire insurrectionnelle ukrainienne menée par l’anarchiste Makhno. Selon les propos qui me sont rapportés, au moins 20 % des combattants de 2022-2023 sont issus du Maïdan. Révolte de la dignité ou pour la liberté, « coup d’État anti-constitutionnel » pour le dictateur du Kremlin qui en a très bien compris la menace, le Maïdan a vu fermenter une expérience collective durant trois longs mois d’hiver, de novembre 2013 à février 2014, jusqu’à déboucher sur une insurrection intergénérationnelle qui décidait cette fois-ci de marcher face aux balles. Un peuple qui met en balance l’existence ou la mort émet toujours des déflagrations géopolitiques colossales – la Bastille a déjà mené à Moscou. Mais cette fois-ci, nulle volonté de puissance napoléonienne, bien plutôt nietzschéenne. Kyiv avait déjà inventé les Femen et incorporé la critique post-moderne dans le mouvement global des « places » au tournant de l’An 2000. Les vieux et les femmes y étaient aux avant-postes, ce qui témoigne d’une dynamique sans retour possible en arrière.

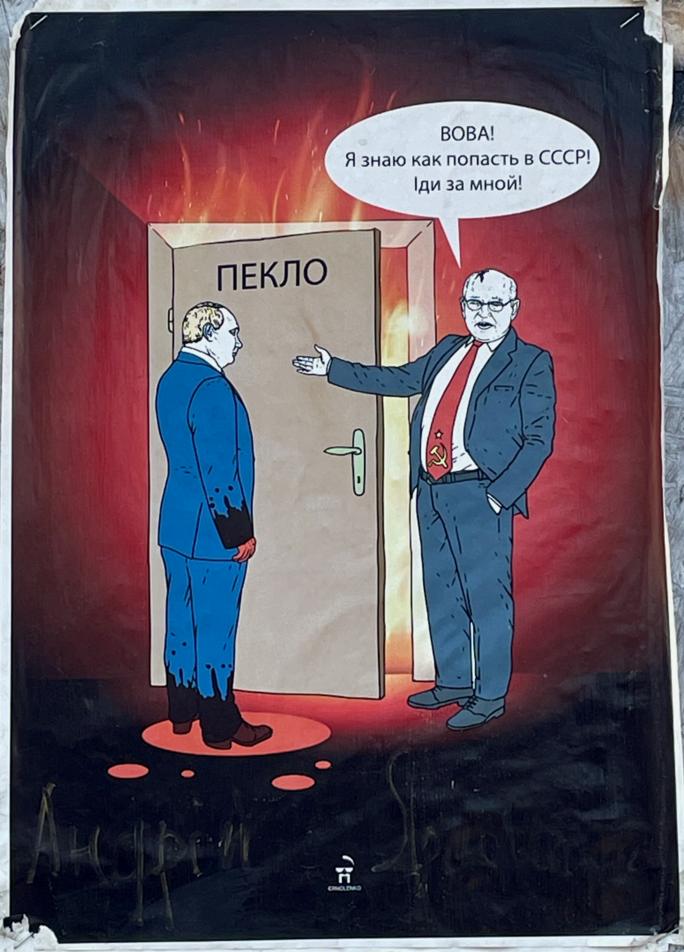

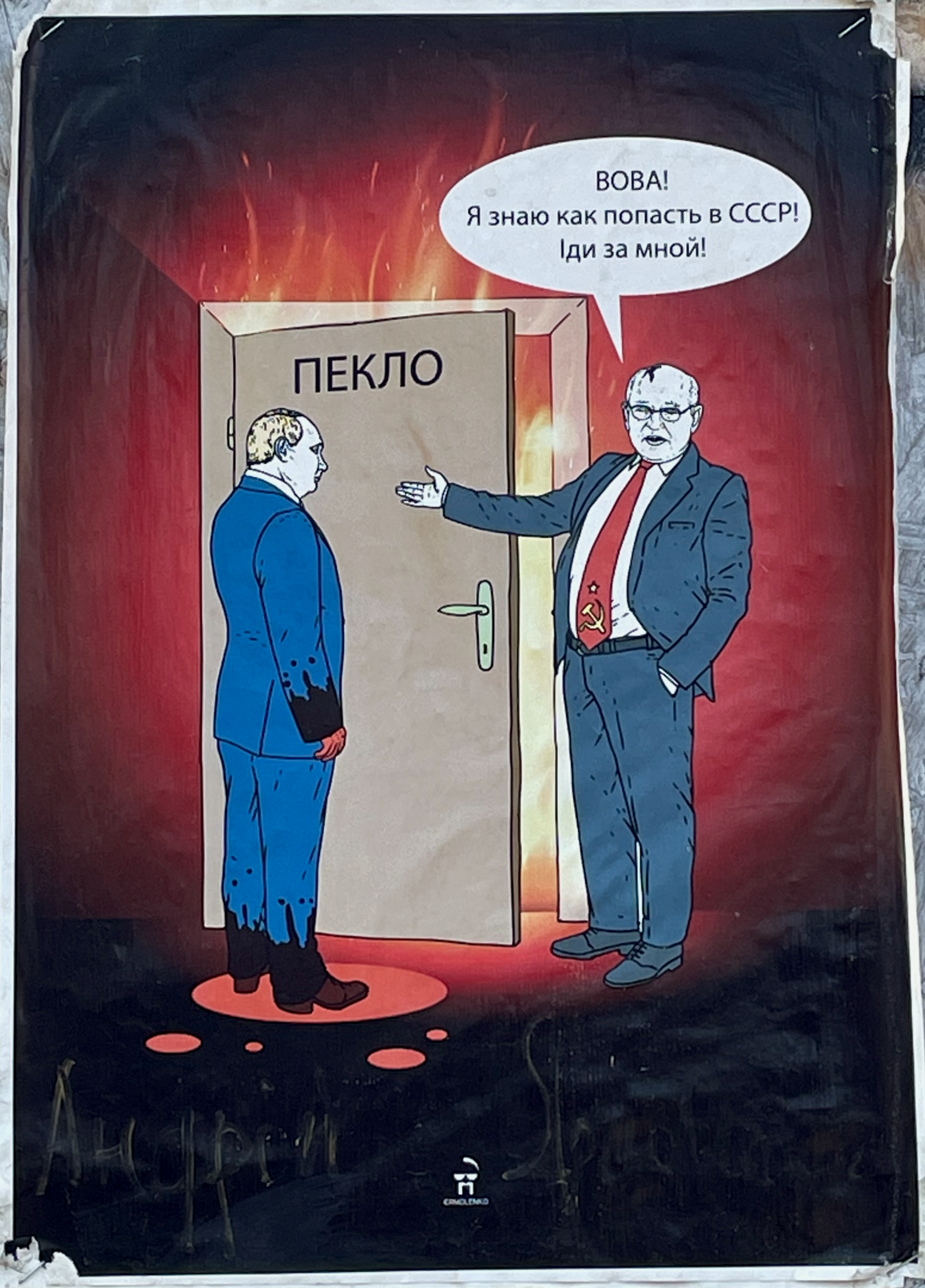

Quelques critiques mal-avisés à l’Ouest ont bien cherché un ferment néo-nazi en ne voyant pas une société toute entière se soulever contre son Etat ; les œillères du monde bipolaire ne leur permettaient pas de constater le présent absolu en train d’imposer sa propre logique émancipatrice. Il vaudrait mieux relire L’invention d’Athènes et La Cité divisée de Nicole Loraux pour chercher à y comprendre quelque chose. On ne peut s’empêcher de penser que l’agression « fasciste » du 24 février 2022 avait pour seul motif de tuer dans l’œuf un pur désir de vie. Il était sans doute déjà trop tard, l’oeuf avait couvé depuis trop longtemps. Poutine arrive avec un siècle de retard, il a déjà perdu cette guerre avant même de l’avoir commencée.

Agrandissement : Illustration 6

Locus/logos européen, lieu de la parole qui se libère, l’Euromaidan est devenu un événement imaginaire où se crée la nation à ses différentes échelles. « En 2014, je circulais entre Donetsk et Kyiv. Dans le Donbass, au début des manifs, on commençait à se faire fapper par des « agents provocateurs » sans insigne distinctif. Devant les flics. Ces derniers, quand on leur demandait ce qu’ils attendaient pour réagir, nous répondaient : « Nous ne faisons pas de politique. » Quand mon patron m’a dit « Tous ceux qui iront dans la rue seront mis à la porte illico presto », j’ai fait un doigt d’honneur et je me suis cassé. J’étais le seul de ma boîte à le faire. »

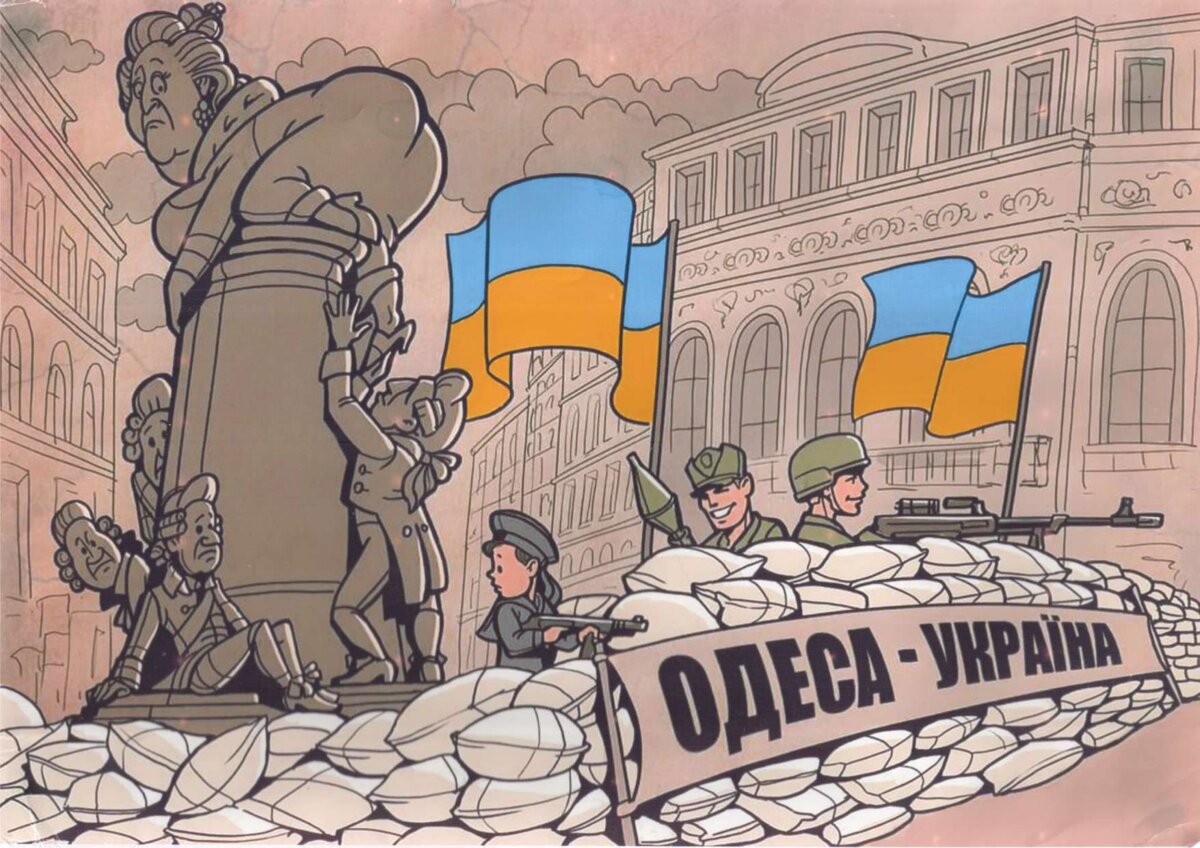

Odessa m’attend maintenant et Isaac Babel m’y accompagne pour aller à la rencontre de cette « ville épouvantable », connue comme la Marseille du « Midi russe ». Trois semaines plus tôt, une frappe russe a endommagé la voute de la Cathédrale de la Transfiguration, déjà démolie par les Soviétiques en 36, en plein dans le coeur historique que l’UNESCO s’était empressée d’inscrire au patrimoine mondial en janvier 2023. Joyau de la couronne impériale, le havre de paix odessite incarne la grandeur de la Nouvelle-Russie voulue par Catherine II, protectrice de Voltaire, sur son flanc méridional suite à la perte d’influence progressive de la Sublime Porte ottomane au cours du XVIIIème dans la région de la mer Noire et des Balkans. En 1792, les Tatars de Crimée doivent se résoudre à disparaître de la carte des puissances en se soumettant au prince Potemkine, amant préféré de la tsarine. En bon héraut de ce que l’anthropologue Jack Goody a pu appeler le Vol de l’histoire, Poutine peut toujours, deux siècles plus tard, revendiquer ces terres vierges de tout peuple devant l’Eternité – la mer allée avec le soleil, disait Rimbaud.

Odessa donc, la vraie, aux couleurs de l’Ukraine, le bleu de l’eau azur et le jaune de son sable fin, engendrant ensemble le vert de ses blés fertiles. L’Odyssée d’Ulysse y est passée à coup sûr, tout comme toutes les nations babéliennes, entendons d’Isaac et de Babylone. Cité des Lumières aux allures haussmanniennes dont les contrées hospitalières ont été décrites par Hérodote dans son Historia. La Moldavanka, ancêtre de Little Odessa, garde farouchement la mémoire de sa pègre et de son humour juif, de ses pogroms et des massacres de 1941, en rappelant dans sa toponymie les vagues de migrations balkaniques, de la Moldavie voisine à la Roumanie et la Bulgarie.

« Vous venez de France ? Mais quelle idée de venir ici, découvrir un pays en guerre ? Je rentre pour ma part de plusieurs années passées en Europe, à Luxembourg et en Autriche. Je devais être présente pour ma mère et mes sœurs – et aussi pour être solidaire de mon pays. Et puis, on vit bien ici, malgré les alertes aériennes. » La rue Derybasivska, du nom de son mythique fondateur d’origine espagnole, conquérant de l’ancienne forteresse turque, ne désemplit pas à l’heure de remonter de la plage. Pourtant, la mer découpe ici une ligne de front à l’horizon ennemi. Les célèbres Escaliers des marins d’Eisenstein sont devenus terrain militaire, inaccessibles au curieux ingénu que je suis.

Les familles déambulent au milieu des marchands de glaces et des chanteurs de rues qui s’époumonent avec les dernières paroles ramenées de la guerre, si loin et si proche, dans l’ancienne rue Karl Marx débaptisée. Catherine la Grande est descendue de sa statue, la noblesse d’Ancien-Régime est maintenant réfugiée à Sébastopol. La nuit est hantée par un festival de feux d’artifices qui n’en sont pas. Mon hôte s'écrit "Excellent ! Excellent ! No problem !". Les contre-missiles font leur œuvre. Le lendemain, la ville se réveille dans sa torpeur estivale, en s’ingéniant à changer au plus vite les vitres qui n’auront pas su résister à la terreur nocturne. Les corps, eux, ont déjà retrouvé leur normalité nonchalante.

Agrandissement : Illustration 7

Rentrer de quelque part est toujours quitter quelque chose. L’asile européen impose son coût d’entrée pour ceux qui se présentent Aux portes de l’Europe, pour reprendre le titre évocatoire du grand historien Serhiy Plokhiy qui conclut notre compréhension de l’Ukraine. Portes comme passage obligé, qui s’ouvre et se ferme au gré des quatre vents de l’Histoire : Nord/Sud, Est/Ouest. Plus de vingt heures d’attente avant que le douanier polonais, une douanière pour être exacte, ne nous demande : « Soldier ? Non, citoyen européen. » Le « pays des confins », ce « Borderland » des géographes, une nation transnationale en devenir qui oblige l’observateur à se doter de lunettes multiscalaires, recèle bien plus qu’un « potentiel heuristique pour notre Long XXème siècle » selon les mots de l’historien napolitain Andrea Graziosi : l’Ukraine ouvre la question du XXIème siècle et de nos choix de civilisation par son décentrement et son procès post-colonial. Victor Serge, exilé européen à Mexico en 1942, nous rapporte en héritage les apories des luttes passées en même temps que l’intelligence du vaincu : « Nous demeurions convaincus qu’un régime de démocratie socialiste eût fait mieux, infiniment mieux et plus, avec moins de frais, sans famine, sans terreur, sans étouffement de la pensée. » Maïdan a été le dernier lieu du refus d’une « pensée captive » telle que décrite par le prix Nobel lituanien Milosz en 1953 dans un « Orient kidnappé », si j’ose désorienter Kundera.

Gageons que depuis l’Ukraine en guerre, pivot eurasiatique maintenant libre et consciente, s’invente l’Europe de demain – dont une Russie babélienne fera irrémédiablement partie, tôt ou tard. Dans le train de nuit qui me ramène à la "Byzance du nord", le vieil avocat avec qui je partage ma cabine ainsi que deux officiers ukrainiens, me promet : « Nous vaincrons d’ici deux ans, si..." S'il était minuit dans le siècle de Victor Serge, sans doute la pensée de midi chère à Camus bat-elle aujourd'hui sur les rives du Pont-Euxin, cette "mer hospitalière" contée par les Anciens.

Agrandissement : Illustration 8

Bibliographie de travail :

- Babel, Isaac, Récits d'Odessa, Le bruit du temps, 2021

- Grossman, Vassili, Vie et destin, Librairie générale française, 2005

- Kappeler Andreas, Russes et Ukrainiens, les frères inégaux. Du Moyen Âge à nos jours, CNRS Éditions, 2022

- Kundera, Milan. « Un Occident kidnappé. ou la tragédie de l’Europe centrale ». Le Débat 27, no 5, 1983

- Miłosz, Czesław, La Pensée captive : essai sur les logocraties populaires, Gallimard, 1988

- Plokhiy, Serhiy. La guerre russo-ukrainienne : Le retour de l’histoire. Gallimard, 2023.

- Plokhiy, Serhiy, Aux portes de l’Europe: histoire de l’Ukraine, Gallimard, 2022

- Plokhiy, Serhiy, The future of the past: new perspectives on Ukrainian history, Harvard University, 2016

- Serge, Victor, Mémoires d’un révolutionnaire: 1905-1945, Lux éditeur, 2017

- Shore, Marci, The Ukrainian Night: An Intimate History of Revolution, Yale university press, 2017

- Shukan, Ioulia, Génération Maïdan : aux origines de la résistance ukrainienne, Éditions de l’Aube, 2022

- Snyder, Timothy La reconstruction des nations : Pologne, Ukraine, Lituanie, Bélarus, 1569-1999, Gallimard, 2017

Podcasts :

- Tetyana Ogarkova, L'Ukraine, face à la guerre, Ukraine Crisis Media Center, Kyiv, 2022-2023 : https://uacrisis.org/fr/tag/lukraine-face-a-la-guerre

- Timothy Snyder, The Making of Modern Ukraine, Yale University, 2022 : https://youtube.com/playlist?list=PLh9mgdi4rNewfxO7LhBoz_1Mx1MaO6sw_&si=3o8IYaMyljDoIOlw

- Anastasiia Lapatina, This Week in Ukraine, The Kyiv Independent, 2022-2023 : https://www.youtube.com/@kyivindependent