Un chemin tout tracé ?

Schématiquement, deux visions s’affrontent quant à l’école. Dans le coin rouge, nous retrouverons l’école bourdieusienne (déterministe) qui en substance lie le destin aux origines. Dans le coin bleu du quand on veut on peut, nous retrouverons les sciences-sociales-sceptiques (A. Finkielkraut, M. Valls[1]).

Bien qu’il soit difficile de changer ces derniers, essayons d’illustrer notre propos[2][3] :

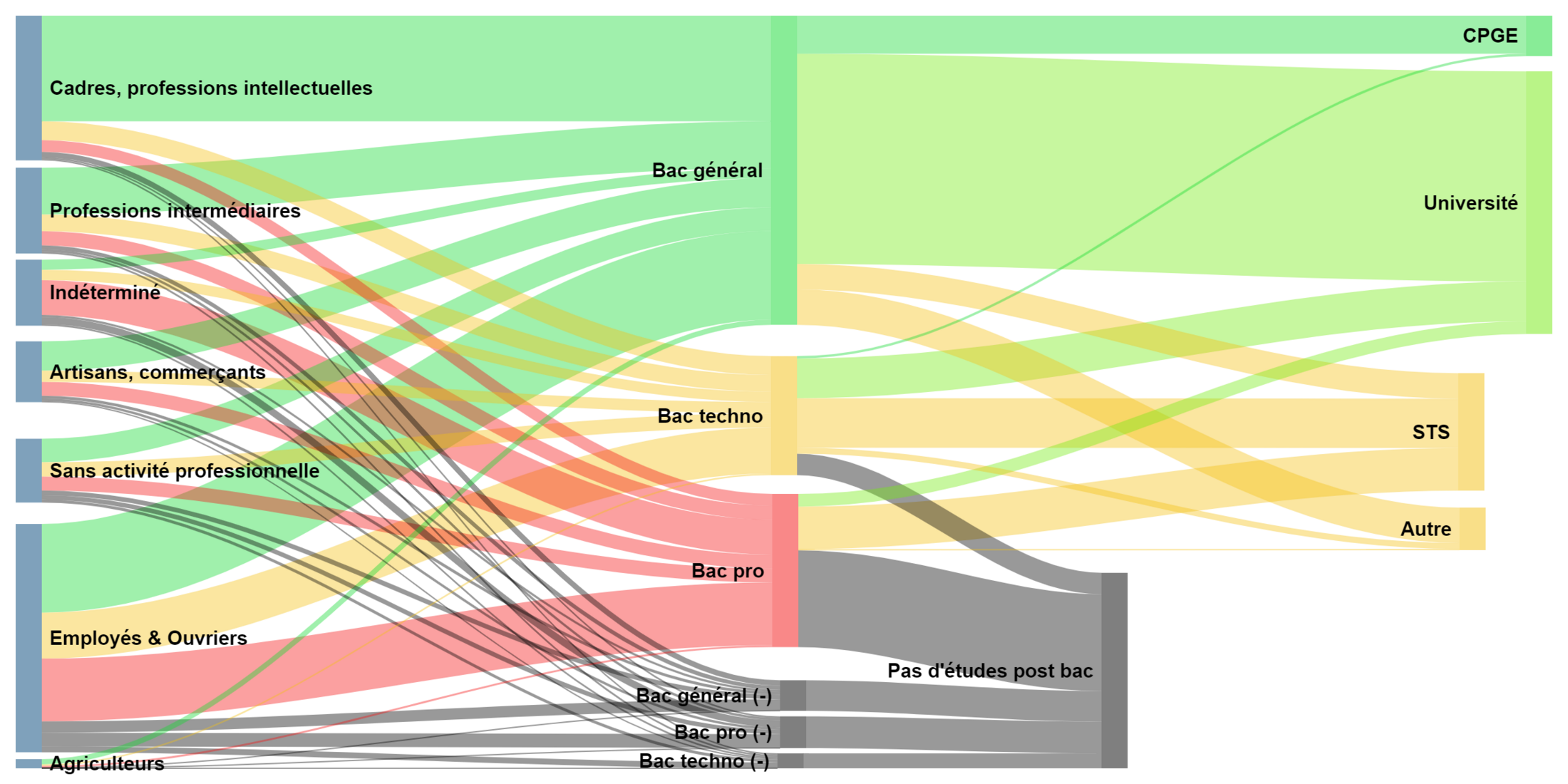

Agrandissement : Illustration 1

Note : « bac XXX (-) » indique un échec au bac concerné

Dans le graphique ci-dessus, les principales catégories sociales sont représentées (à l’échelle). Il saute aux yeux que les enfants de Cadres et professions intellectuelles sont surreprésentés parmi ceux qui obtiennent le bac général, eux-mêmes surreprésentés en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et universités. A l’inverse, parmi ceux qui ne font pas d’études post bac, nous retrouverons majoritairement les bacheliers professionnels parmi lesquels les enfants d’ouvriers et d’employés sont particulièrement nombreux.

Certes, le lien entre bonne naissance et bonnes études n’est pas automatique, pas plus que l’opposé (mauvaise naissance, pas d’études), néanmoins nous pouvons sans trop nous avancer parler d’une importante reproduction des classes.

Si nous ne pouvons l’illustrer parfaitement, il est cependant possible, tel un pointilliste, de dresser le portrait de certains parcours d’excellence : regardons le parcours pour intégrer la prestigieuse école polytechnique (l’X)[4].

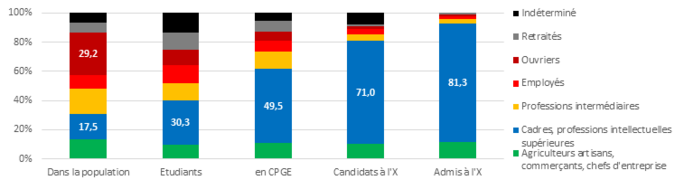

Agrandissement : Illustration 2

Lire : bien que ne représentant que 17,5 des jeunes, les enfants de cadres et professions intellectuelles supérieures sont 30% des étudiants, presque que la moitié des étudiants en classes préparatoires et plus de 80% des admis à l’X.

Bien que pesant pour près de 40% des jeunes (38,1% exactement), les enfants d’ouvriers/employés ne sont que 3,3% des admis à l’X, soit… 13. Il y n’y a eu en 2014-2015 que 13 enfants de classes populaires admis à l’X contre 325 enfants de cadres et professions intellectuelles supérieures. Dit autrement, les enfants issus des classes populaires ont 54 fois moins de chances d’être admis que ceux de cadres.

D’aucuns rétorqueront que l’école Polytechnique est un cas exceptionnel. Admettons. Prenons la plus commune des formations post-baccalauréat : l’université[5].

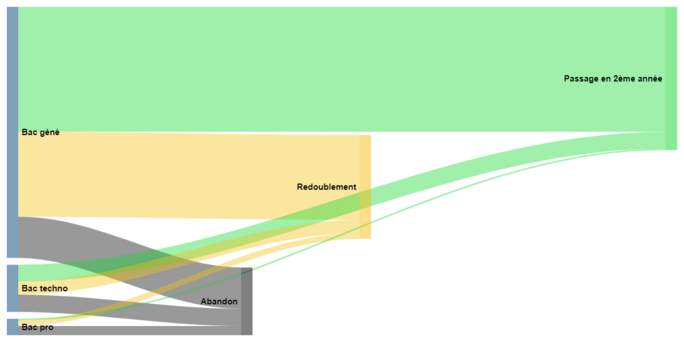

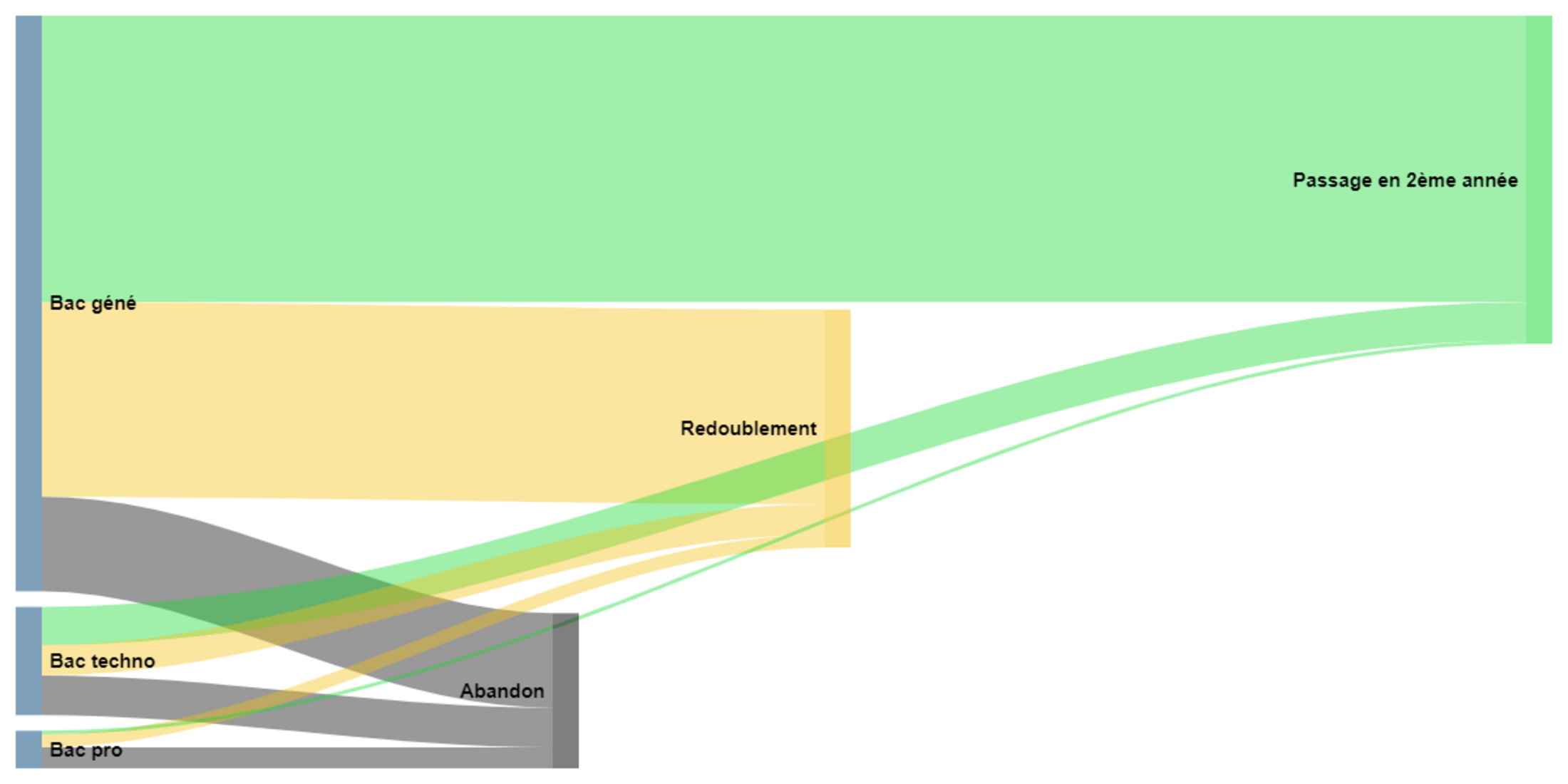

Agrandissement : Illustration 3

Dans le graphique ci-dessus (à l’échelle), nous pouvons constater que sur 100 étudiants en première année, la moitié des inscrits titulaires d’un bac général passeront en deuxième contre 36 des bacs technologiques et moins de 10 des bac professionnels. Or comme nous l’avons vu précédemment, le type de baccalauréat et l’origine sociale sont intimement liés. De là à dire que l’origine sociale détermine massivement le devenir scolaire des enfants, il n’y a qu’un pas que nous faisons du bon pied.

Des solutions ? Pourquoi faire ?

Plutôt que de lister ici les solutions possibles, les théoriques, celles de nos voisins (le plus souvent nordiques) ou celles réclamées par les enseignants, nous nous demanderons pourquoi rien n’est fait, pire pourquoi les gouvernements successifs laissent les inégalités se creuser ?

Pour construire notre propos, nous poserons deux postulats de bon sens :

- ce qui est rare est précieux

- à quantité fixe, s’il y en a plus pour A, il y en a moins pour B

La rareté, nous la retrouvons dans les formations d’excellence : grandes écoles, master, magistrature … sont autant de formations où la sélection est très dure (comprendre socialement discriminante) et où les numerus clausus ont peu ou pas évolués au cours des dernières décennies (exception faite de médecine pour des raisons objectives de santé publique). Il n’est donc pas surprenant que malgré la tertiarisation de l’économie française et donc le besoin supérieur en ingénieurs, le nombre de diplômés des grandes écoles n’ait fait que suivre la démographie française. Par exemple, de 250 diplômés par an de l’X en 1900 (soit 6,25 par million d’habitants) nous sommes passés à 400 en 2016 (soit 5,97 par million d’habitant). La caste ne saurait donc s’élargir sous peine de démonétiser la valeur du diplôme.

Si nous n’élargissons pas le nombre, nous pourrions au moins tendre vers une meilleure représentation de toutes les origines sociales, à moins bien sûr de considérer que le mérite de nos élites peut se confondre parfaitement avec celui de leurs parents… idée normalement disparue en France avec l’abolition des privilèges.

Etant posé que le nombre d’admis ne sera pas augmenté, il est évident que si l’on prend plus de A, ce sera au détriment des B. Comme nous l’avons vu précédemment, les A sont les classes populaires et les B les cadres et autres classes aisées. Or ces B se retrouvent aussi là où se prennent les décisions, notamment à l’Assemblée Nationale :

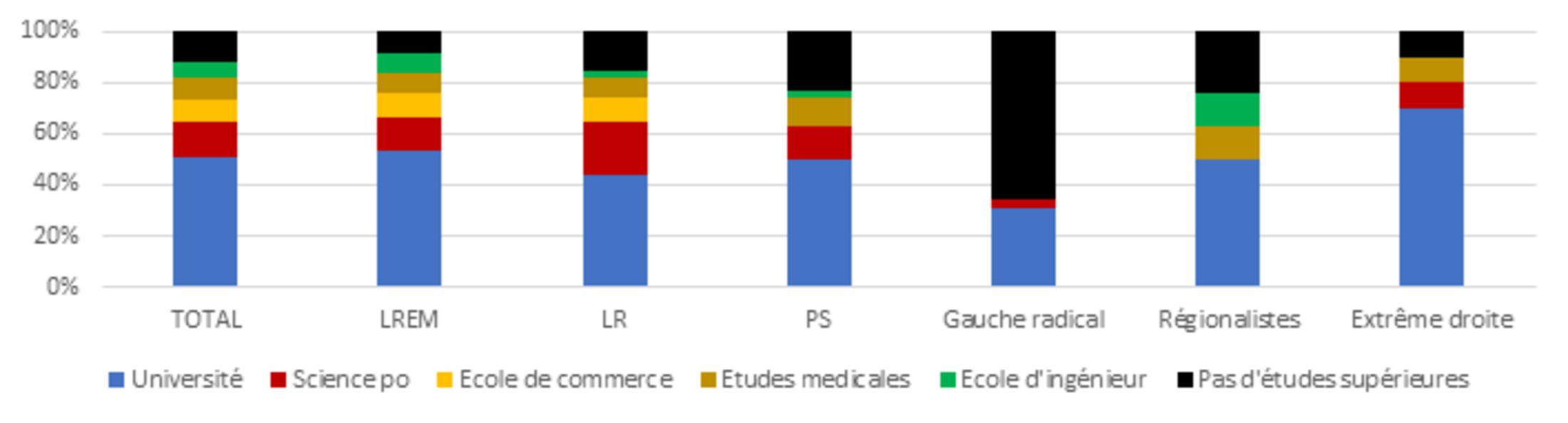

Agrandissement : Illustration 4

Il convient de rappeler que nous élisons des représentants, pas des dirigeants. La nuance est de taille et pourtant mal comprise : en effet, certains pensent que nos élus doivent avoir des compétences pour pouvoir comprendre les sujets qui les occuperont et ainsi voter les lois. Quelle erreur !

Les députés doivent voter sur tous les sujets. Tous. Impôts, économie, immigration, médias, médecine, armée, énergie, transports, agriculture, traités, constitution et tant d’autres. Nul n’étant omniscient, il est donc clair que nos députés ne votent pas grâce à une expertise absolue mais bien par conviction. Une conviction forgée par des débats, des études ou encore le travail en commission. Il ne s’agit donc pas d’élire des dirigeants-sachant mais bien des représentants et nous sommes loin du compte. Ceci étant posé, rien ne saurait justifier que nos représentants soient si peu... représentatifs des français.

Afin de ne pas donner l’impression de faire une fixation sur l’école Polytechnique, regardons quelques autres formations d’excellence et leur représentation à l’Assemblée. 15% de l’Assemblé sort de Science-Po. Avec moins de 40.000[6] diplômés en France soit 0,1% de la population adulte de France, la surreprésentation atteint un ratio de 1 pour 150.

Ce ratio est astronomique mais nous sommes encore loin de leurs grands frères énarques qui avec 17 députés (3% de l’assemblée) sont 300 fois plus nombreux que dans la population française. Etant donné leur poids dans la population, nous devrions avoir un énarque toutes les 18 législatures, soit tous les 90 ans… et non 17 dans une seule.

Au global ce sont :

- 88% de diplômés postbac à l’Assemblée

- 28% dans la population adulte française

Comme nous l’avons vu précédemment les enfants de classes aisées/diplômés ont beaucoup plus de chances que les autres de faire de longues études. De plus les députés sont largement plus diplômés que les français.

Si les députés votaient des lois limitant la reproduction sociale, ils le feraient donc au détriment de… leurs propres enfants. Il n’y a donc rien d’étonnant aux réticences de nos élus à changer un système qui rappelle plus l’Ancien Régime que les idéaux de la Révolution, encore moins l’école émancipatrice.

[1] « Expliquer, c’est déjà vouloir un peu excuser » ; ce à quoi des chercheurs en sciences sociales se sont empressés de répondre : https://www.lemonde.fr/societe/article/2016/03/03/terrorisme-la-cinglante-reponse-des-sciences-sociales-a-manuel-valls_4875959_3224.html

[2] Source : origine sociale vers baccalauréat => https://data.education.gouv.fr/explore/dataset/fr-en-reussite-au-baccalaureat-origine-sociale/export/ Baccalauréat vers études => INSEE

[3] Notez que les élèves en échec scolaire ne sont pas représentés, faute de données. Il ne serait pas particulièrement aventureux de considérer que les enfants issus des classes populaires y sont surreprésentés.

[4] Source : https://etudiant.lefigaro.fr/article/le-concours-de-polytechnique-favorise-t-il-la-reproduction-sociale-_8e17ad16-cad7-11e8-896c-7d05c73a49da/ que personne ne saurait taxer de cellules crypto-marxiste

[5] https://www.insee.fr/fr/statistiques/2128958

[6] La promotion 2019 comptait moins de 2.500 parmi lesquels 1.200 étrangers. De fait, à raison de 1.300 diplômés par an au maximum, auxquels il faut retirer les décès, les départs à l’étranger, etc.