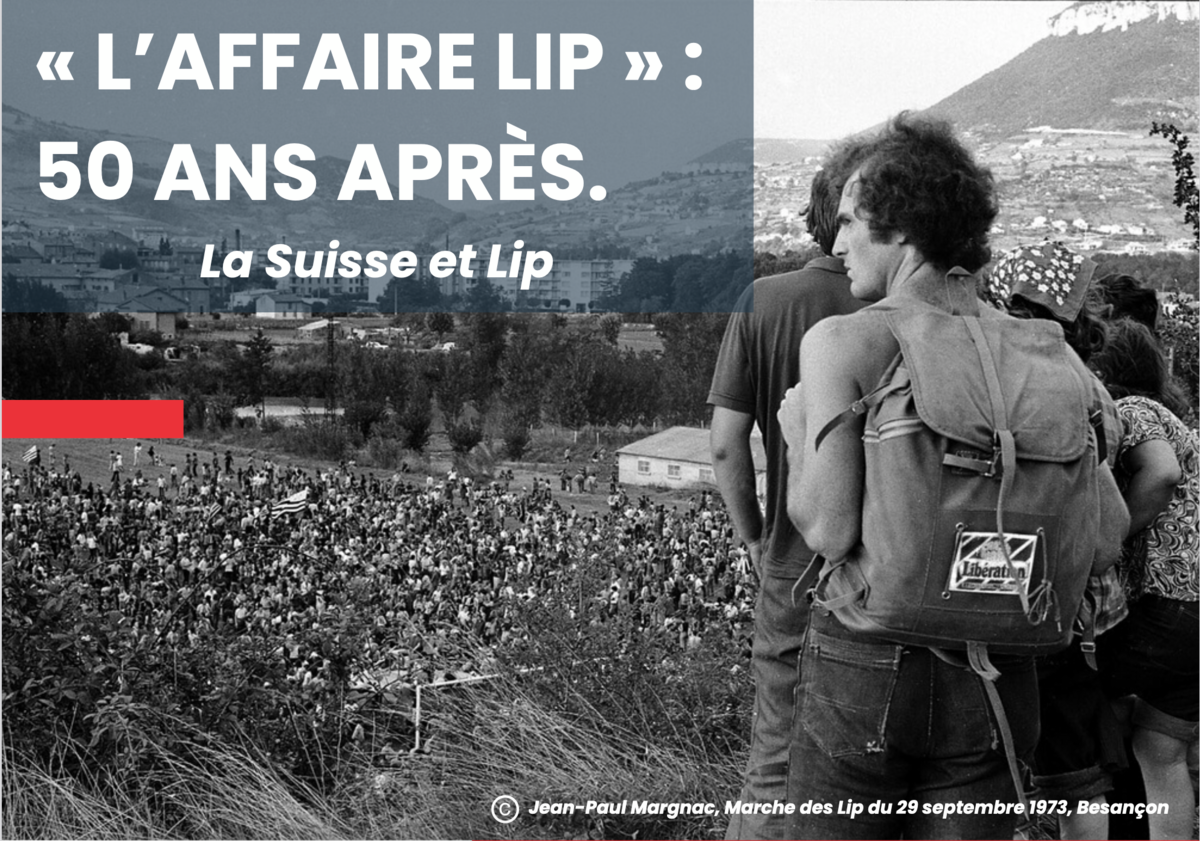

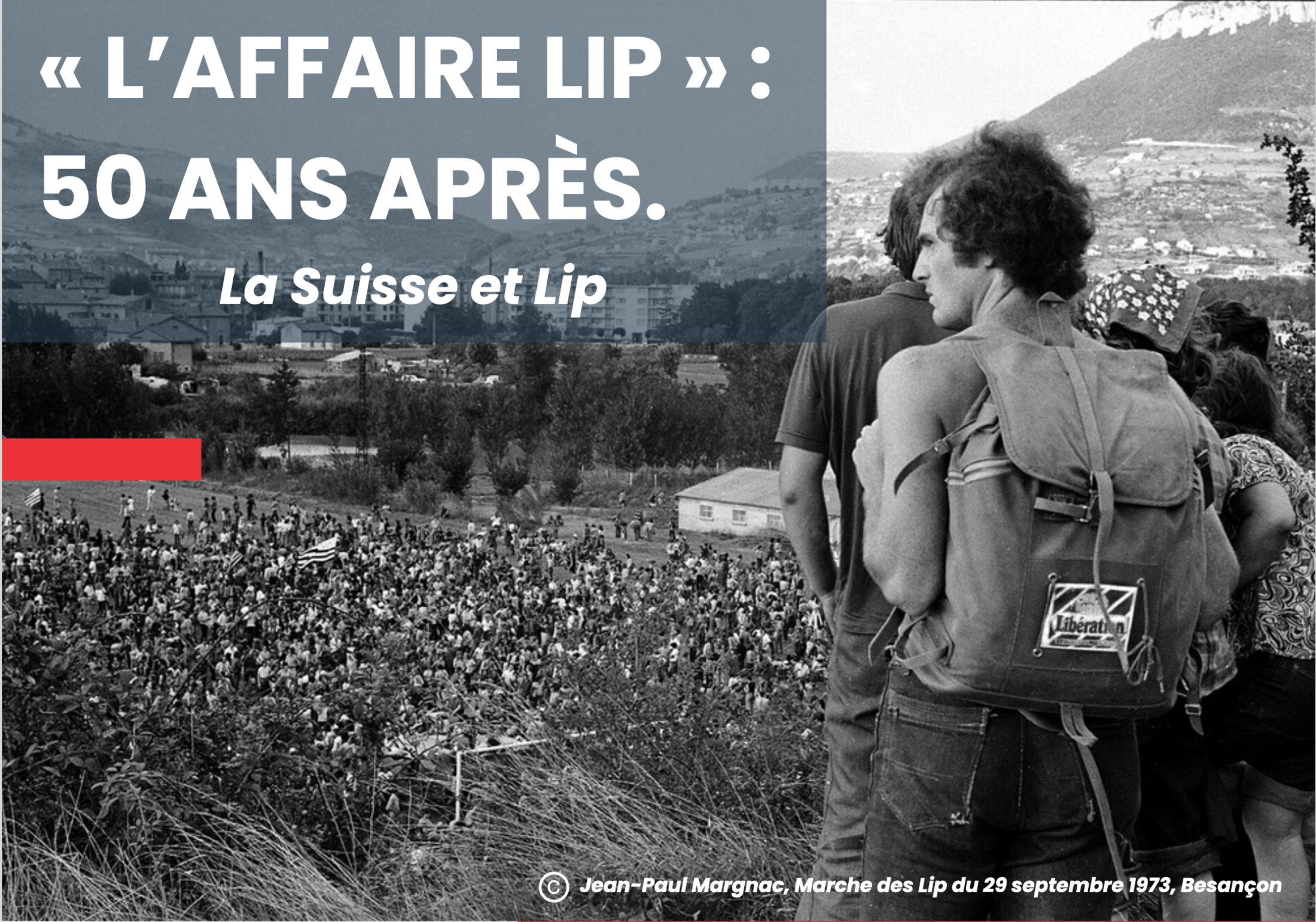

Un séminaire thématique intitulé Lip, entre France et Suisse s'est tenu à Lausanne le 29 septembre dernier, 50 ans jour pour jour après la grande "marche des 100'000" sur Besançon. Il a non seulement relié Palente et Besançon à la Suisse horlogère, mais aussi des générations diverses et leurs regards particuliers sur cette histoire et cette mémoire.

Agrandissement : Illustration 1

Ce billet ne rend pas compte de cette journée, mais entend seulement commenter brièvement deux moments particuliers qu'elle a rendus possibles autour de l'affirmation et de la transmission de la mémoire.

Dans son intervention sur la relation paradoxale entre la lutte des Lip et l'idée d'autogestion, qui leur est naturellement associée alors que les Lip ne l'évoquent guère dans les sources, ou alors seulement pour les manières de mener leur lutte, Antoine Chollet a rappelé fort justement la conception de la mémoire de Walter Benjamin pour qui elle était surtout un processus et une forme de remémoration. La formule "die Tage des Eingedenkens", présente dans la XVe des thèses proposées dans Sur le concept d'histoire, est usuellement traduite en français par "jours de commémoration"; mais l'idée de remémoration exprime bien davantage le sens du néologisme allemand Eingedenken, de même que celui, inusité, de souvenance que Benjamin a utilisé lui-même dans sa propre traduction du texte en français. Il s'agit d'évoquer une sorte de disponibilité collective à une immersion dans le passé et la mémoire, ce qui est en effet assez loin des rituels commémoratifs (la traduction en question est notamment discutée ici).

Dans la Suisse voisine, l'expérience des Lip est d'emblée et régulièrement bien présente dans les luttes des années 1970 qui sont inscrites dans le cycle d'insubordination ouvrière évoqué par Frédéric Deshusses, caractérisé à la fois par l'émergence de formes d'engagement plus radicales et par les menaces de la désindustrialisation. Cette dimension spatiale et transfrontalière est aussi liée à la présence de l'entreprise suisse Ébauches SA dans le capital de LIP, mais aussi au fait que le globalisation engagée dès les années 1960 menace l'horlogerie suisse. Laurent Tissot a évoqué à ce propos l'appréhension des dirigeants d'entreprises et de la bourgeoisie neuchâteloises à l'égard de ces formes de mobilisation ouvrière. Une source est particulièrement intéressante à cet égard lorsque Charles Piaget est invité un an plus tard à parler de Lip dans un lieu bourgeois et feutré, le Club 44 de la Chaux-de-Fonds (l'enregistrement est disponible ici).

À propos de la lutte des Lip et de son sens pour aujourd'hui, une chercheuse bizontine, Géraldine Vernerey-Kopp, qui travaille sur un podcast en cours d'élaboration consacré à des témoignages contemporains sur ce thème parce que les Lip ont produit beaucoup de matières sonores, a fait part de son questionnement sur le fait d'avoir peu entendu parler de cette histoire dans sa jeunesse, à part au moment du tournage d’un téléfilm en 2012 où de nombreux figurants avaient été engagés pour reproduire la marche des 100'000. Elle a aussi évoqué Nuit debout à Besançon où la ministre du travail avait été contestée au nom des Lip. Mais elle s'est surtout interrogée sur cette présence marquée de la référence aux Lip alors même que les luttes les plus contemporaines s'effacent rapidement dans les esprits. Par ailleurs, elle a souligné un autre contraste, à travers deux films documentaires au ton bien différent: l'exaltation de la lutte des Lip dans l'enthousiasmant Les Lip, l'imagination au pouvoir (2007), de Christian Rouaud, ou une certaine amertume exprimée par des protagonistes dans un film plus interrogatif, Fils de Lip (2007), de Thomas Faverjon. Le travail d'histoire et de mémoire entre présent et passé, ainsi conçu comme un dialogue intertemporel, devrait permettre à la fois de mettre à distance les idéalisations du passé et de ne pas perdre le sens pour aujourd'hui de l'émergence de possibles; de faire dialoguer les expériences des témoins avec les représentations et les attentes des plus jeunes; et de relier surtout ce présent du passé aux difficultés et aux incertitudes d'un présent inquiet pour son avenir.

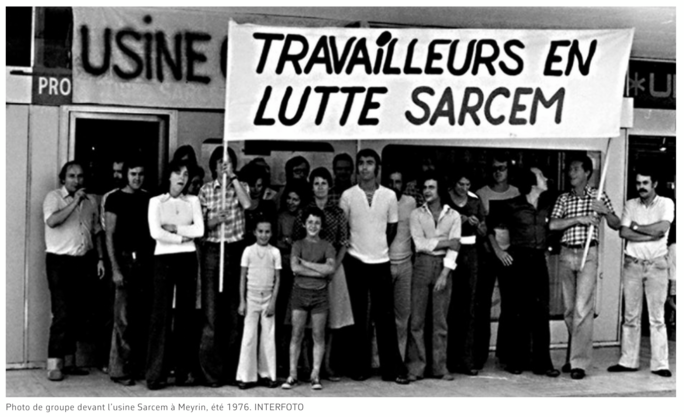

L'autre moment significatif de cette journée a porté sur une autre expérience de lutte, à Meyrin près de Genève, en 1976. La lutte et la longue occupation de Sarcem, dont l'issue a été victorieuse, concerne une petite quarantaine de travailleurs et travailleuses, dont une grande majorité d'hommes tendanciellement très qualifiés. Elles s'expliquent notamment par la production prestigieuse de cette entreprise de microtechnique, des automates à bobiner, et par la conviction du personnel de se trouver face à la faillite volontaire d'une entreprise parfaitement viable et qui les rendait fiers (voir ici). Manon Fournier a consacré récemment (2018) un mémoire de master à cette lutte, en s'appuyant sur des sources, notamment celles mises en valeur par les Archives contestataires de Genève (extraits ici), et sur des témoignages, dont celui de Jacques François, l'une des principales figures de ce mouvement. Cette occupation du lieu de production pour empêcher la faillite est rendu ici possible par la rencontre entre une majorité de travailleurs non politisés et des soutiens externes variés, y compris des anciens de Lip, avec aussi un appui du milieu ambiant, de la population meyrinoise, les protagonistes directs conservant leur unité et leur liberté d'action. La coprésence et les interactions de cette historienne et de ce témoin ont été particulièrement intéressantes, montrant les mécanismes complémentaires par lesquels une histoire sociale d'une lutte objectivement récente, mais subjectivement lointaine, peuvent se construire. Et en quoi cela peut rappeler dans le présent au monde du travail que, même en pleine époque de paix du travail et de concordance, en Suisse, la grève et l'occupation peuvent être légitimes, légales et même victorieuses. Même si c'est aussi le précédent de la lutte des Lip qui les a rendues ici possibles.

Agrandissement : Illustration 2

Cette journée de séminaire était inscrite dans la troisième étape d'un cycle qui se conclura par un colloque à Besançon en novembre 2023.

Charles Heimberg (Genève)

N.B. Quelques références:

Bibliographie sur "L'affaire Lip": ici.

Frédéric Deshusses, Grèves et contestations ouvrières en Suisse 1969-1979, éd. d'en bas et Archives contestataires, 2014.

Manon Fournier, L'occupation de l'entreprise SARCEM à Meyrin en 1976: les conditions d'une mobilisation improbable, mémoire de master, (dir. Cécile Péchu), Université de Lausanne, 2018.

Laurent Tissot, "L’affaire Lip en Suisse romande (1973-1976). Une histoire transfrontalière à reconstruire", in Jean-Paul Barrière & al (dir.), Les trames de l’histoire. Entreprises, territoires, consommations, institutions. Mélanges en l’honneur de Jean-Claude Daumas, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2017, pp. 235-242.