Ce 4 août 2016 au matin, un journaliste recevait un jeune humoriste local sur la première chaîne de la Radio suisse romande, de service public. Et il a laissé entendre, au fil de la conversation (ici, minute 21 :00), qu’il n’avait « pas le droit » d’associer à l’« extrême-droite » M. Christophe Blocher et la mal-nommée Union démocratique du Centre (le Parti suisse du Peuple en allemand).

Il y aurait donc, dans les médias de service public, des interdictions sémantiques dont on aimerait bien savoir, soit dit en passant, si elles relèvent de règles explicites, de règles implicites ou d’une simple autocensure.

L'information ainsi fournie par ce journaliste n'est quoi qu'il en soit pas anodine. Elle ne peut que susciter des réflexions sur la société helvétique et ses médias, de service public ou privés, mais tout aussi dominants. En effet, l’UDC, parti d’extrême-droite, est le premier parti de Suisse. Il représente depuis quelques années plus du quart des voix de celles et ceux qui peuvent s’exprimer et qui s’expriment lors des élections. Et il a deux représentants sur sept au gouvernement fédéral. Il y a donc en effet comme un problème.

Nul ne sait dans quelle mesure le propos de l'homme de radio constitue un aveu, un lapsus ou une sorte d’alarme. Mais il rappelle, toutes proportions gardées, le contrôle autoritaire du langage qui est décrit dans le 1984 de George Orwell ou par l’ironie cinglante d’un Karl Kraus dénonçant le rôle de la presse pour rendre possible les malheurs du monde. Jacques Bouveresse l’a en effet souligné :

« Quoi qu’en disent les journaux, la liberté de la presse n’a probablement pas d’ennemi plus pernicieux que la presse elle-même. Comme l’explique Karl Kraus dans le premier numéro de Die Fackel, contrairement à ce que la presse répète, la censure la plus redoutable n’est probablement pas celle qui vient de l’extérieur, mais celle qu’elle est capable d’exercer elle-même, lorsque sa propre position et ses propres intérêts peuvent sembler menacés » (Jacques Bouveresse, « Karl Kraus et la presse », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 131-132, mars 2000, p. 119).

Une précision s’impose toutefois ici. Kraus et Orwell s’inquiétaient dans leurs œuvres du devenir de sociétés censées se tenir aux règles d’un État de droit. Ils craignaient un devenir possible que Karl Kraus, disparu en 1936, n’a connu qu’en amont et qu’en partie. Quant à Orwell, qui a bien sûr dénoncé le stalinisme dans La ferme des animaux, publié un peu avant, il avait probablement d’autres préoccupations encore en décrivant son Big Brother. L’historien Carlo Ginzburg, dans une conférence d’il y a une quinzaine d’années, a ainsi suggéré un lien avec la figure de Lord Kitchener, ministre britannique des armées qui pointait un doigt interpellant les jeunes gens de 1914 pour les pousser à s’engager volontairement dans l’armée. Il a ainsi émis l’hypothèse d’un souvenir d’enfance de George Orwell, né lui-même en 1903.

Carlo Ginzburg en venait dès lors à une conclusion qui reste d’actualité : « En 1949, lors de sa première publication, 1984 fut lu un peu partout comme un livre de la guerre froide ; ses allusions à la terreur stalinienne paraissaient évidentes. Cinquante ans après, le livre d´Orwell paraît de plus en plus prophétique. Sa description d´une dictature fondée sur les médias électroniques et le contrôle psychologique peut être aisément adaptée à une réalité plus proche de nous, qui n´est pas entièrement invraisemblable. »

Encore une fois toutes proportions gardées, mais sans banaliser pour autant tout ce que ce constat met en jeu, le fait qu’il serait interdit en Suisse, pour les journalistes, d’associer M. Blocher et l’UDC à l’extrême-droite doit vraiment nous interpeller. Car il existe en réalité de solides arguments pour associer M. Blocher et l’UDC à l’extrême-droite. Et parce qu'une telle euphémisation n’est évidemment pas neutre.

Prenons simplement deux arguments pour bien marquer la différence entre, d’une part, une droite plus ou moins conservatrice, mais respectueuse de l’État de droit et de valeurs fondamentales, et, d’autre part, une extrême-droite qui place d’autres priorités par-dessus cet État de droit et ces valeurs fondamentales.

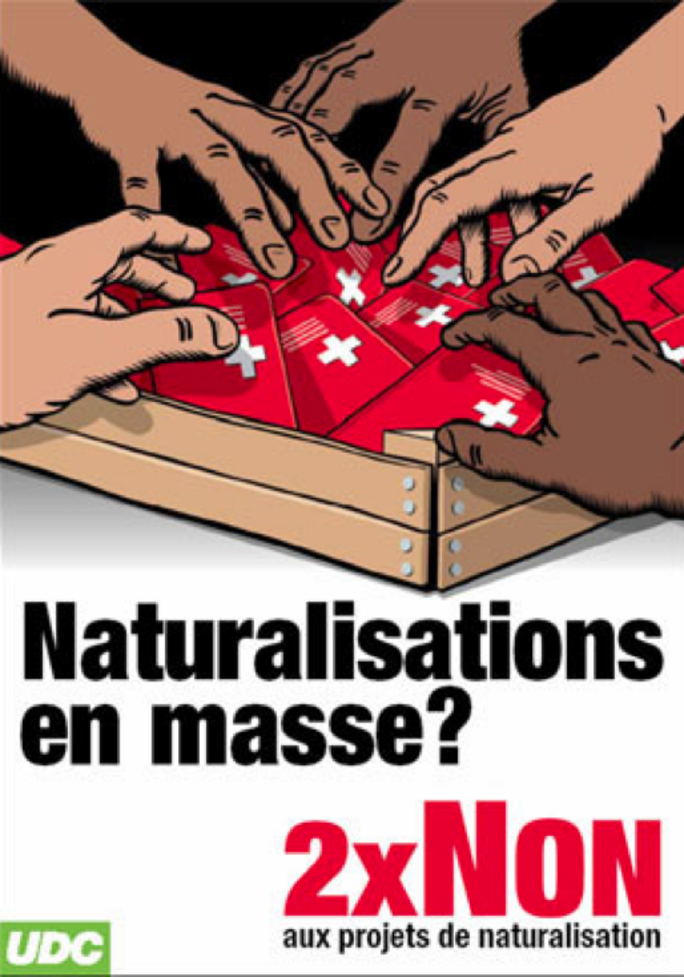

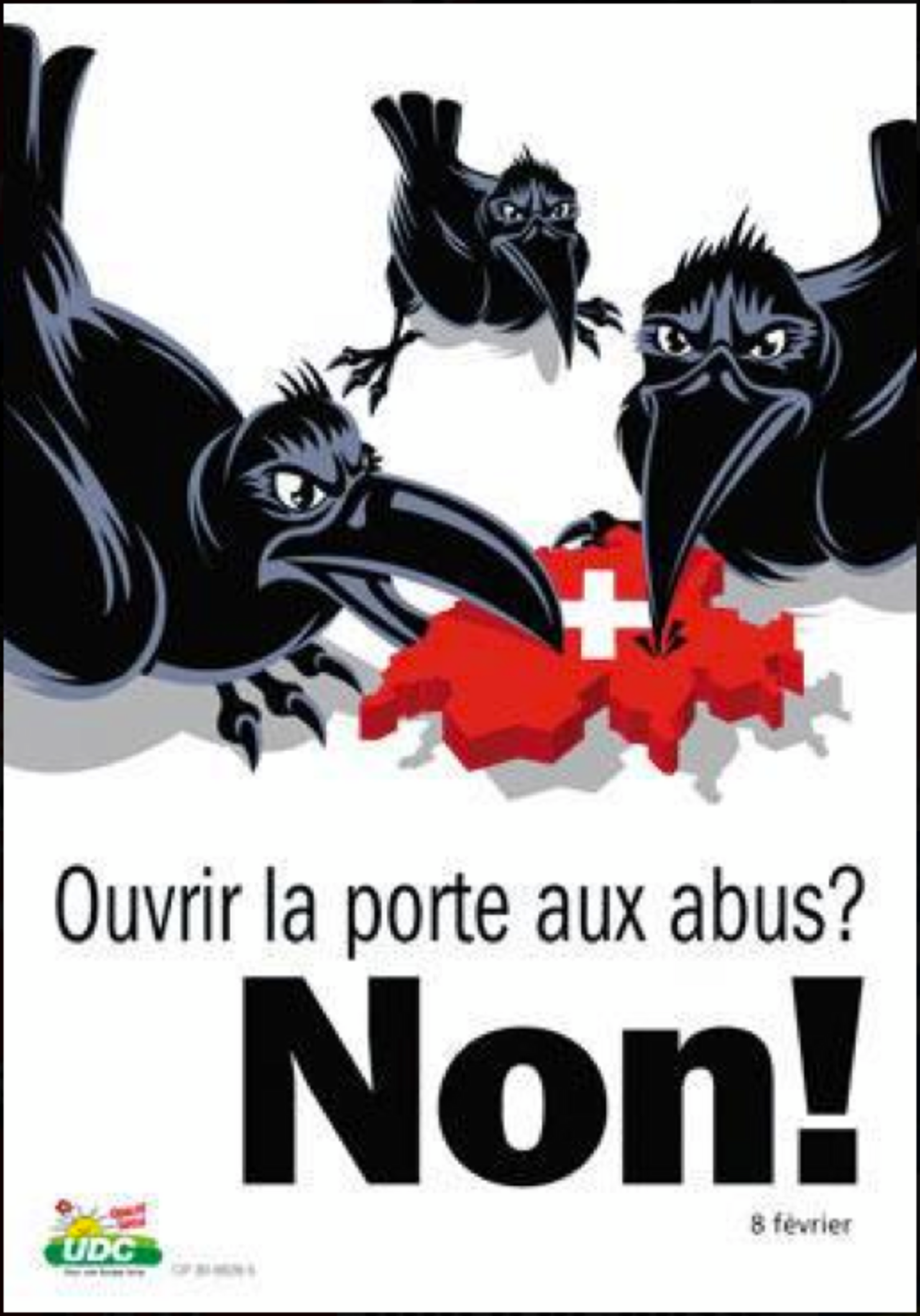

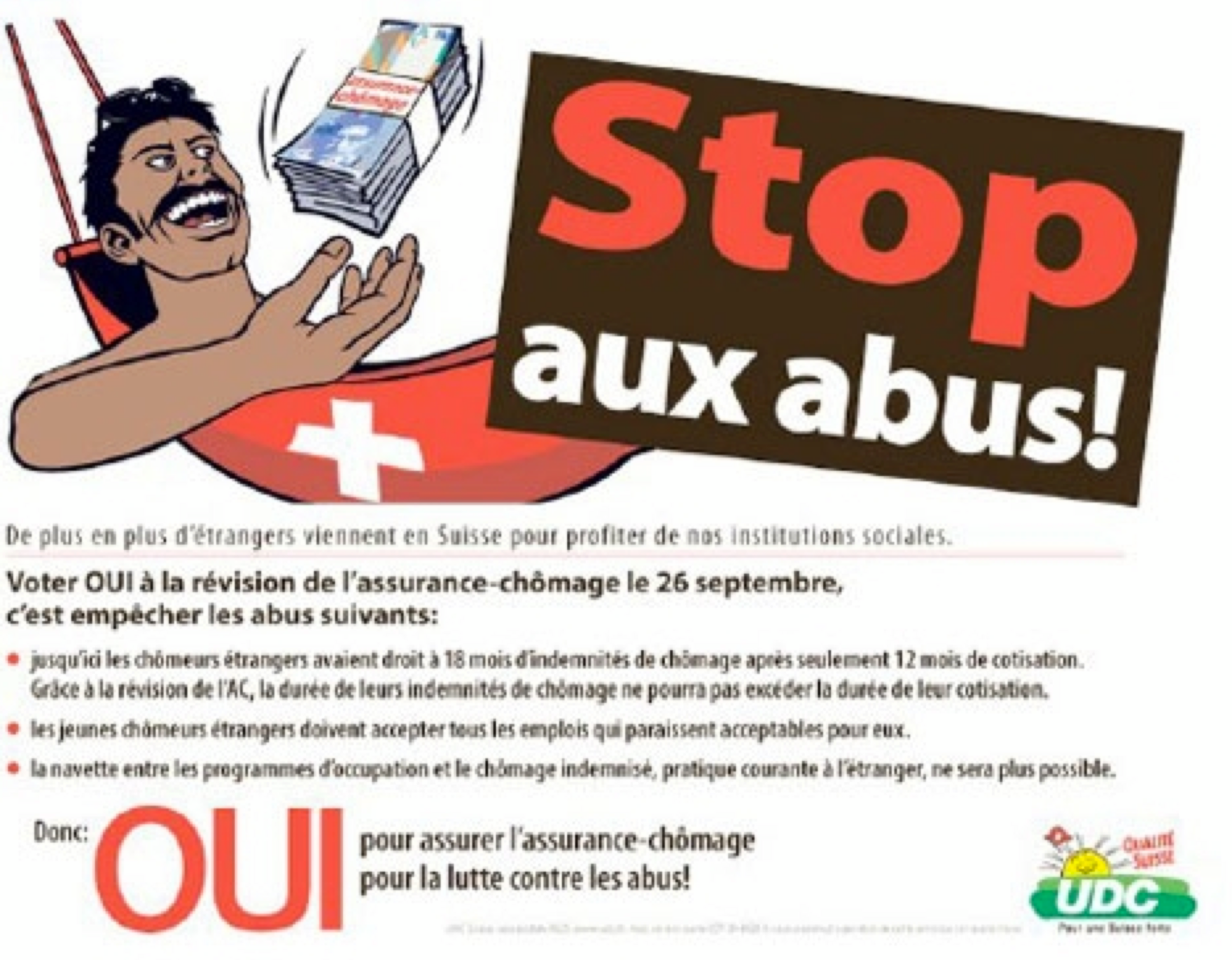

Sous l’influence de M. Blocher, l’UDC a multiplié ces dernières années des campagnes politiques toutes plus nauséabondes les unes que les autres, pour des modifications constitutionnelles et au moyen d’une propagande, notamment visuelle, qui rompaient très clairement avec ces valeurs.

Les affiches suivantes, avec leurs stéréotypes et la haine identitaire qu’elles expriment, parlent d’elles-mêmes, celle représentant des moutons, dont un noir qui se fait expulser, ayant connu un énorme succès auprès de plusieurs partis d’extrême-droite en Europe :

Agrandissement : Illustration 1

Agrandissement : Illustration 2

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

Aujourd’hui, l’UDC, parti d’extrême-droite, s’apprête désormais à soutenir son initiative populaire dite « contre les juges étrangers » qui entend mettre le droit suisse au-dessus du droit international, et notamment au-dessus du droit européen découlant des engagements de la Suisse : en particulier ceux qui relèvent de la Convention européenne des droits de l’homme. Bien sûr, tout cela sera défendu au nom de l’indépendance de la Suisse, au nom du respect d’une prétendue volonté du peuple (mais d’un peuple manipulé par une propagande honteuse dont on aimerait bien savoir par qui et comment elle est financée, à part la fortune personnelle de M. Blocher), etc. Cela dit, c’est bien une ligne rouge qui est encore une fois franchie avec cette initiative, celle de l’État de droit et de ses valeurs fondamentales et universelles.

Le texte de l'initiative populaire Le droit suisse au lieu de juges étrangers (initiative pour l'autodétermination) est le suivant :

«La Constitution fédérale est modifiée comme suit :

Art. 5, al. 1 et 4

1 Le droit est la base et la limite de l’activité de l’État. La Constitution fédérale est la source suprême du droit de la Confédération suisse.

4 La Confédération et les cantons respectent le droit international. La Constitution fédérale est placée au-dessus du droit international et prime sur celui-ci, sous réserve des règles impératives du droit international.

Art. 56a Obligations de droit international

1 La Confédération et les cantons ne contractent aucune obligation de droit international qui soit en conflit avec la Constitution fédérale.

2 En cas de conflit d’obligations, ils veillent à ce que les obligations de droit international soient adaptées aux dispositions constitutionnelles, au besoin en dénonçant les traités internationaux concernés.

3 Les règles impératives du droit international sont réservées.

Art. 190 Droit applicable

Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et les traités internationaux dont l’arrêté d’approbation a été sujet ou soumis au référendum.

Art. 197, ch. 121

12. Disposition transitoire ad art. 5, al. 1 et 4 (Principes de l’activité de l’État régi par le droit), art. 56a (Obligations de droit international) et art. 190 (Droit applicable)

À compter de la date de leur acceptation par le peuple et les cantons, les art. 5, al. 1 et 4, 56a et 190 s’appliquent à toutes les dispositions actuelles et futures de la Constitution fédérale et à toutes les obligations de droit international actuelles et futures de la Confédération et des cantons. »

Cette initiative qui, précisons-le, n'a pas encore été soumise au vote des électeurs et électrices, est particulièrement grave. Elle rendrait possible, dans une Suisse isolée du monde, les mesures discriminatoires et contraires aux droits humains qui ne cessent d'orienter les combats de l'UDC, ainsi que leur amplification.

Par conséquent, l’UDC est bien un parti d’extrême-droite. Et rien ne justifie que ce constat relève d’un tabou.

Dans l’interview de ce 4 août 2016 au matin, le journaliste ne termine pas sa phrase, mais on entend quand même qu’il aurait le droit d’utiliser le terme de « droite dure ». D’autres évoquent une droite « conservatrice », mais cela n’a guère de sens tant il y a déjà du conservatisme dans la droite qui, par ailleurs, respecte en principe l’État de droit et les valeurs fondamentales.

Certes, il ne s’agit pas dans le cas de l'UDC d’une extrême-droite radicale et activiste comme le sont de trop nombreux groupuscules néo-fascistes en Europe. Certes, il s’agit aussi d’un parti complexe dont certains membres sont plus modérés que d’autres. Certes, il s’agit d’une extrême-droite gouvernementale, ce qui devrait être un oxymore, mais ce qui demeure au contraire une triste réalité de la vie politique suisse. Toutefois, ni les personnalités plus modérées de l'UDC, ni les conseillers fédéraux concernés ne se sont jamais démarqués de ces campagnes politiques haineuses, et moins encore de cette initiative populaire qui s’en prend aux engagements de la Suisse en matière de droits humains.

Enfin, dernière remarque, la notion de « populisme » est également très utilisée pour évoquer ce parti politique et d’autres qui lui ressemblent. Elle est toutefois bien plus problématique encore parce qu’elle est devenue un véritable fourre-tout amalgamant tout ce qui s’oppose aux pouvoirs en place et à l’idéologie ultra-libérale dominante.

Le terme d’« extrême-droite » paraît donc bien le plus pertinent pour désigner M. Blocher et l’UDC. Et il serait important que les journalistes suisses n'occultent pas cette réalié en euphémisant leurs propos. Encore faudrait-il savoir dans quelle mesure ils disposent ou non de la possiblité de le faire...

Charles Heimberg (Genève)

P.S. du 5 août 2016

Le journaliste qui est à l'origine de ce billet m'a adressé un message sur Twitter comprenant notamment cette phrase : "Beau débat, que je ne trancherai pas publiquement". Le problème soulevé n'est donc pas démenti...