De quoi le drame du 9 novembre 1932 à Genève est-il le nom? Sans doute d'une manifestation antifasciste réprimée dans le sang. Mais tout autant d'un usage inacceptable de la troupe contre la population par les autorités politiques (de droite), et en quelque sorte d'un crime du militarisme.

Fort heureusement, la mémoire de ce massacre reste vive dans l'espace public, portée par la mouvance progressiste, syndicale et politique, malgré au mieux le dédain relativiste [ces années trente seraient celles de passions désormais dépassées...], au pire le déni brut et le silence de la Genève des notables. Ainsi, la Pierre commémorative qui se trouve devant le bâtiment d'Uni-Mail, l'endroit précis de la fusillade devant ce qui était alors le Palais des Expositions, n'existe que par la volonté de ces protagonistes syndicaux et militants de la mémoire qui l'avaient déposée unilatéralement sur la proche Plaine de Plainpalais en 1982, et qui continuent de l'entretenir aujourd'hui face au vandalisme récurrent des extrêmes droites.

Agrandissement : Illustration 1

En effet, la fusillade du 9 novembre 1932 ne donne lieu à Genève à aucune commémoration officielle, contrairement par exemple à celle, déplorable, de la Restauration du 31 décembre 1813 qui vit le retour de Genève à la fois de l'indépendance et... d'un Ancien Régime tournant le dos à tout principe démocratique.

Par analogie (relative), il est aussi intéressant de noter qu'un événement ayant fait exactement le même nombre de 13 victimes, l'explosion de l'Usine à Gaz, sise à côté du Cimetière des Rois, le 23 août 1909, ne donne lieu ni à la même présence dans la mémoire collective, ni à l'existence d'un monument commémoratif, mais seulement à un nom de chemin récemment instauré sans guère d'explications sur place dans un quartier nouvellement aménagé. Peut-être cette différence est-elle due à la plus longue temporalité qui nous sépare de ce drame. Mais sans doute le fait qu'il s'est agi pour la grande majorité des victimes d'ouvriers qui se trouvaient au travail l'explique-t-elle aussi, l'émotion de l'époque ayant d'abord et surtout mené à la décision de reconstruire l'Usine à Gaz dans une zone davantage à l'écart de l'agglomération.

L'histoire d'un massacre

Comme le veut la tradition des anniversaires décimaux, les quatre-vingt dix ans de ce drame ont mené le Collège du Travail à mettre sur pied et proposer une exposition en plein air et un ouvrage richement illustré, l'une et l'autre bienvenus.

Agrandissement : Illustration 2

Agrandissement : Illustration 3

Comme le souligne l'historien Patrick Auderset, le point de départ, c’est «la crise économique qui sévit à Genève depuis 1931. Le chômage est en hausse, les salaires en baisse. Le 3 septembre 1932 a eu lieu une grève générale des métiers du bois et du bâtiment. [...] On est dans une vraie effervescence sociale, les affiches de l’époque le montrent.»

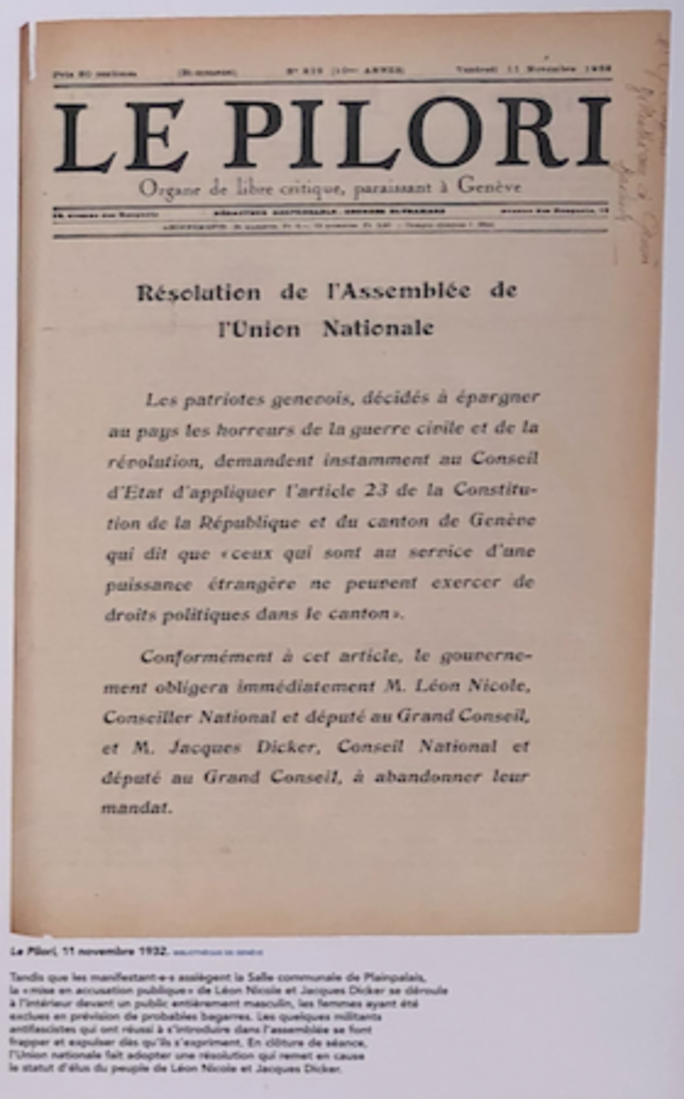

La prise en compte du contexte socio-historique de l'époque est évidemment essentielle. Elle concerne aussi la montée du fascisme et de la complaisance à son égard de la part des milieux conservateurs dominants. Nous savons aujourd'hui ce qu'il en est advenu. La Suisse n'a pas connu de régime fasciste, mais de tels régimes l'ont entourée. Un exercice d'histoire contrefactuelle pourrait par contre nous faire imaginer ce qui aurait pu advenir si avaient accédé au pouvoir les esprits excités réunis dans la Salle communale de Plainpalais pour une mise en accusation publique à l’encontre de deux leaders socialistes, Léon Nicole et Jacques Dicker, le second étant qui plus est stigmatisé en tant juif d'origine étrangère...

Une discrétion mémorielle qui peut inquiéter

Bien entendu, le fait que la mouvance progressiste s'approprie et entretienne une telle mémoire sociale subalterne est aussi souhaitable qu'appréciable. Notamment pour qu'elle puisse faire valoir ses propres repères pour la défense de ses valeurs et de ses aspirations.

Cependant, nous parlons ici de la protection par les autorités d'un mouvement (philo)fasciste dangereux et d'une violence d'État perpétrée par l'armée à l'encontre de manifestants désarmés. En outre, nous nous trouvons aujourd'hui à la fin d'un cycle, les derniers témoins de la criminalité fasciste et nazie étant actuellement en train de disparaître.

Dès lors, les fragilités contemporaines des droits humains et les menaces pressantes, en Europe et ailleurs, des montées de l'extrême droite néofasciste, identitaire ou libertarienne rendent particulièrement inadéquat et préoccupant le silence qui continue de prévaloir, en dehors des pratiques mémorielles de la mouvance progressiste, sur cette tache sombre de l'histoire genevoise qui met en cause la responsabilité d'autorités conservatrices.

Charles Heimberg (Genève)