Les manières de qualifier les organisations et partis qui sont partie prenante des débats et des luttes politiques dans une société ne sont jamais simples ni neutres. Il s’agit en l’occurrence de distinguer et de faire interagir : les manières de se désigner soi-même ; celles que des organisations ou opposants adoptent pour parler de leurs interlocuteurs ou adversaires ; celles enfin qui découlent d’une analyse critique par l'histoire ou les sciences sociales.

L’UDC, parti qui récolte le plus de voix de celles et ceux qui ont le droit de vote et l’utilisent en Suisse, soit une minorité de la population résidente, s’intitule trompeusement « Union Démocratique du Centre » alors qu’il est clairement situé le plus à droite de tous les grands partis nationaux représentés au parlement et au gouvernement.

Il est par ailleurs communément désigné dans les médias comme un parti « conservateur », de « droite nationale », « agrarien », ou comme le « premier parti de Suisse » ; mais jamais pour ce qu’il est par ses positionnements et ses campagnes, soit un parti d’extrême droite.

Mais quelle est son histoire ? Le Parti des paysans, artisans et bourgeois (PAB), appelé dans certains cas Parti des, paysans, artisans et indépendants (PAI), apparaît d'abord à travers des structures cantonales, à Zurich en 1917 et Berne en 1918, dans le contexte de la réaction à la grève générale et de l’introduction du vote proportionnel. Il devient un parti conservateur organisé à l’échelle nationale en 1937, mais l’un de ses représentants, issu du canton de Berne, a déjà été élu au Conseil Fédéral (gouvernement national) dès 1929.

Au début des années 70, au moment d'une fusion avec deux partis cantonaux, le parti devient l’UDC dans les parties francophone et italophone du pays, mais le Parti suisse du peuple (Schweizerische Volkspartei / SVP) dans la partie alémanique. L’image à privilégier n’est en effet pas la même pour toutes les régions linguistiques du pays dans la perspective du développement électoral du parti. Cependant, en termes d’image, l’UDC gardera, parmi d'autres, celle d’un parti agrarien.

En 1977, le tribun milliardaire Christoph Blocher est élu à la présidence de la section zurichoise du SVP, qu’il va progressivement transformer en parti extrémiste xénophobe, sécuritaire et isolationniste. Un processus s'enclenche qui va voir l'UDC reprendre les thèmes et la place d'une extrême droite en déclin, d'abord l'éphémère Mouvement républicain de James Schwarzenbach, connu pour son initiative xénophobe de 1970, qui échoue, mais marque les esprits, et plus tard l'Action Nationale/Les Démocrates, qui lance d'autres initiatives contre la population étrangère mais finit par s'effacer, puis disparaître dans les années 2000. Cette nouvelle ligne de l'UDC, qui s’impose au niveau national dès 1992, s'affirme aux côtés de la tradition plus agrarienne de certaines sections et ne modifie en rien la situation institutionnelle du parti, celle de plus petit des partis inclus dans le gouvernement de concordance, avec un représentant, conformément à une « formule magique » remontant à 1959.

Les campagnes de la ligne blochérienne, notamment contre tout rapprochement avec les institutions européennes, connaissent un certain succès et font croître l’influence relative du parti d'environ 10% à près de 30% des votes au début des années 2000. En 2004, quelques années après s'être classée au 1er rang en termes de voix obtenues, L’UDC accède à un second siège au Conseil Fédéral. En 2008, Christoph Blocher n’étant pas réélu par l'Assemblée fédérale, la Grisonne Eveline Widmer-Schlumpf désignée à sa place se retrouve hors des rangs du parti. Mais l’UDC retrouvera son deuxième siège dès 2016.

Depuis lors, comme nous le verrons ci-après, compte tenu des postures qu'elle adopte et des campagnes qu’elle mène, et parfois qu’elle remporte, l’UDC se profile clairement comme un parti d’extrême droite. Compte tenu de son histoire auparavant plus modérée et du fait qu'une partie de ses membres se réfèrent toujours au parti agrarien qu'elle a été, la plupart des médias et observateurs euphémisent et n'évoquent généralement qu'une formation de droite, conservatrice, nationaliste, voire populiste. Mais cela ne change rien à la réalité des faits. Il est vrai qu'il est sans doute délicat de pointer l’existence en Suisse d'une extrême droite gouvernementale, certes en principe inscrite dans une logique de concordance, mais d'une extrême droite gouvernementale quand même. Cet état de fait ne résulte pas d'une entrée soudaine d'une formation d'extrême droite au Conseil Fédéral, mais de la transformation interne dans ce sens d’un parti qui s’y trouvait déjà depuis longtemps. Mais cela ne justifie pas de faire comme si de rien n'était.

L’extrême droite 2.0

Pour comprendre ce qu’est l’UDC aujourd’hui, nous proposons de nous référer au concept d’« extrême droite 2.0 » développé par le chercheur Steven Forti, notamment dans la revue Le Grand Continent [Extrême droite 2.0 : de la normalisation à la lutte pour l’hégémonie, 2022].

L’auteur établit sa proposition à partir de deux préalables qui nous semblent pertinents.

Le premier considère que les formations d'extrême droite d'aujourd'hui, dans leur diversité, se distinguent en principe du fascisme historique dans la mesure où elles ont fait une sorte de mise à jour et présentent des caractéristiques relevant spécifiquement du contexte de ce début de XXIe siècle. « Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’éléments de continuité entre ces expériences et celles d’aujourd’hui : cependant, le fascisme a simplement été autre chose. »

Le second part du constat que le concept de « populisme » est « peu utile pour définir et comprendre les nouvelles extrêmes droites. Au cours des deux dernières décennies, des rivières d’encre ont coulé sur ce concept, qui est devenu une sorte de fourre-tout pour tout ce qui ne correspond pas aux idéologies politiques traditionnelles. » Mais il ne fait consensus que pour concéder sa « nature protéiforme » et son caractère très discutable au-delà d’une acception molle qui l’identifierait par exemple à la notion de démagogie.

Le premier préalable pose la question de la comparaison historique, toujours légitime, mais jamais destinée à établir des similarités trop lisses. La relation complexe entre passé et présent est faite de continuités et de ruptures, de ressemblances et de dissemblances. L’histoire est d’ailleurs « la science du changement et, à bien des égards, une science des différences », selon la belle définition de Marc Bloch (citée ici). Les faits du passé ne se répètent pas de la même manière, même s’il arrive que l’histoire rime ou bégaie. Cela dit, il n’en reste pas moins qu’un retour toujours possible de la barbarie au sens du fascisme éternel pressenti par Umberto Eco justifie pleinement aussi certaines inquiétudes démocratiques.

Le second préalable est salutaire tant le concept de populisme est utilisé à tort et à travers, dans un sens relativiste, en mettant sur un même plan toutes sortes d’abus, de démagogies et de postures politiques discutables. Il vaut donc mieux s'en passer pour éviter des brouillages, et parce qu'il ne nous est pas très utile pour démêler la complexité du réel.

Ces deux préalables étant posés, cette nouvelle extrême droite présente des caractéristiques communes qu’il s’agit de mettre en évidence.

Toutes les formations de l’extrême droite 2.0 ont un minimum de dénominateurs communs, c’est-à-dire des références idéologiques communes. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer un nationalisme, un identitarisme ou un nativisme marqués, la récupération de la souveraineté nationale, une critique profonde du multilatéralisme – et, en Europe, un haut degré d’euroscepticisme -, la défense des valeurs conservatrices, la défense de la loi et de l’ordre, l’islamophobie, la condamnation de l’immigration comme « invasion », la critique du multiculturalisme et des sociétés ouvertes, l’anti-intellectualisme et la distanciation formelle par rapport aux expériences passées du fascisme. Il existe également d’autres éléments communs : un tacticisme exacerbé dans le but de fixer l’agenda médiatique, la capacité d’utiliser les nouvelles technologies et les réseaux sociaux pour viraliser leurs messages, profiler les données des citoyens et polariser davantage la société avec les guerres culturelles, et le désir de se présenter comme des transgresseurs et des rebelles contre un système supposé hégémonique de la gauche qui aurait établi une dictature progressiste ou politiquement correcte. […] En outre, toutes ces formations politiques partagent les mêmes objectifs. En premier lieu, ultra-droitiser le débat public, c’est-à-dire déplacer la fenêtre d’Overton en rendant acceptables des discours et des récits qui ne l’étaient pas il y a encore quelques années.

Le texte de Steven Forti ne parle pas de la Suisse. Il n’évoque donc pas l’UDC. Mais cette description n’en contient pas moins des critères qui lui correspondent tout à fait. De fait, en lisant et relisant ce paragraphe, il est même frappant de constater à quel point l’UDC coche pratiquement toutes les cases de ce qui est décrit. Quelques exemples récents l'illustrent parfaitement (ici, ici, ici, ici ou encore ici).

Agrandissement : Illustration 1

L’UDC et ses campagnes d'extrême droite

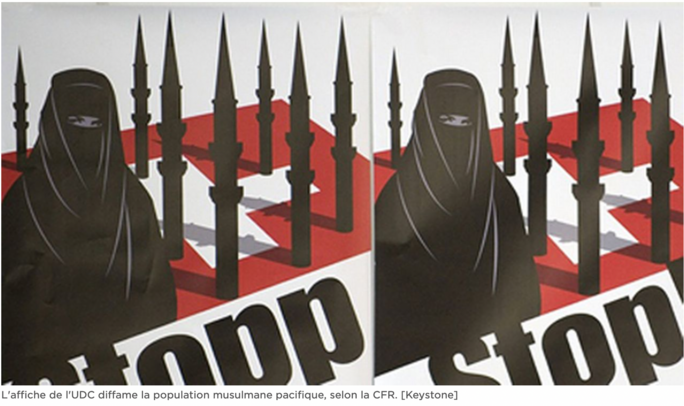

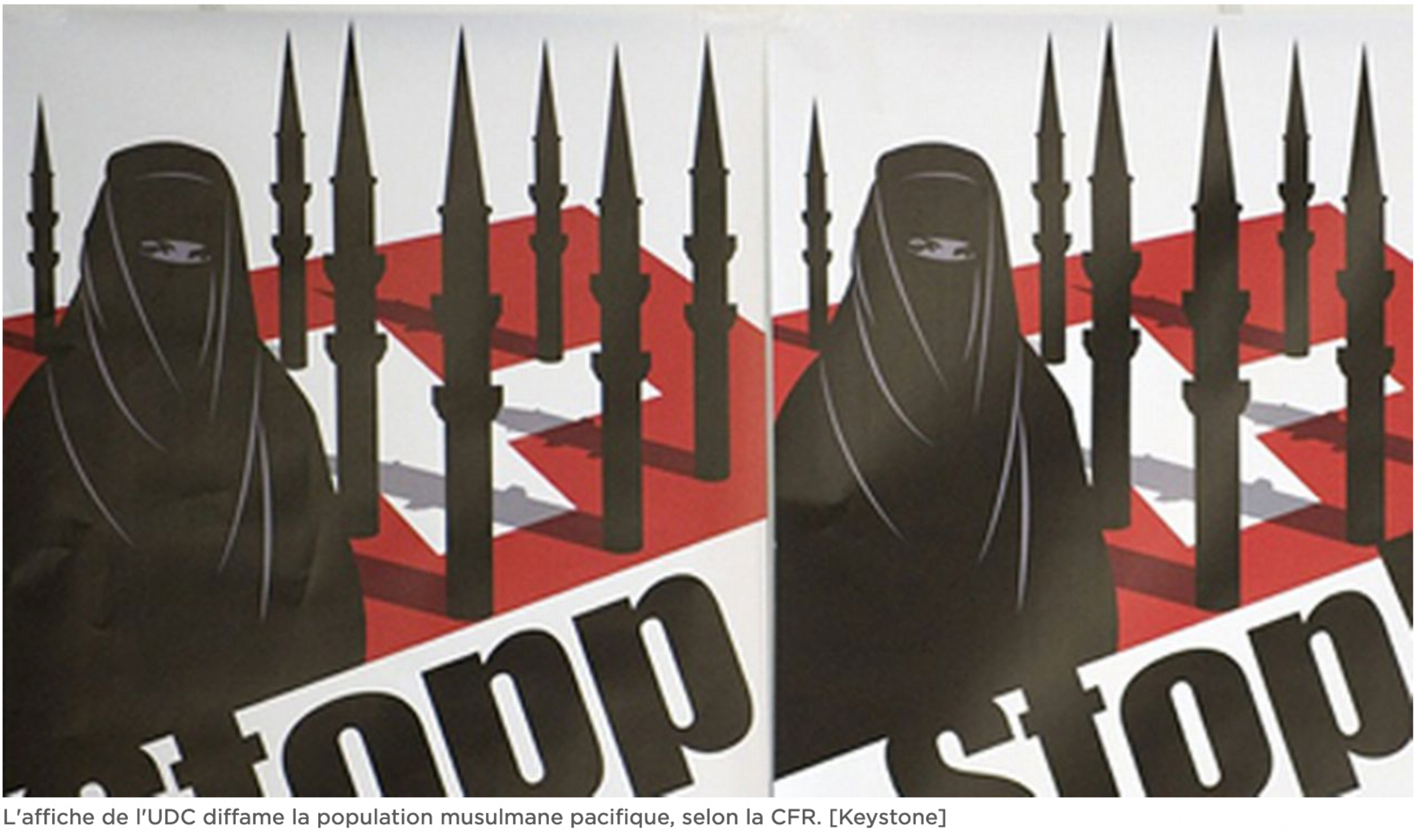

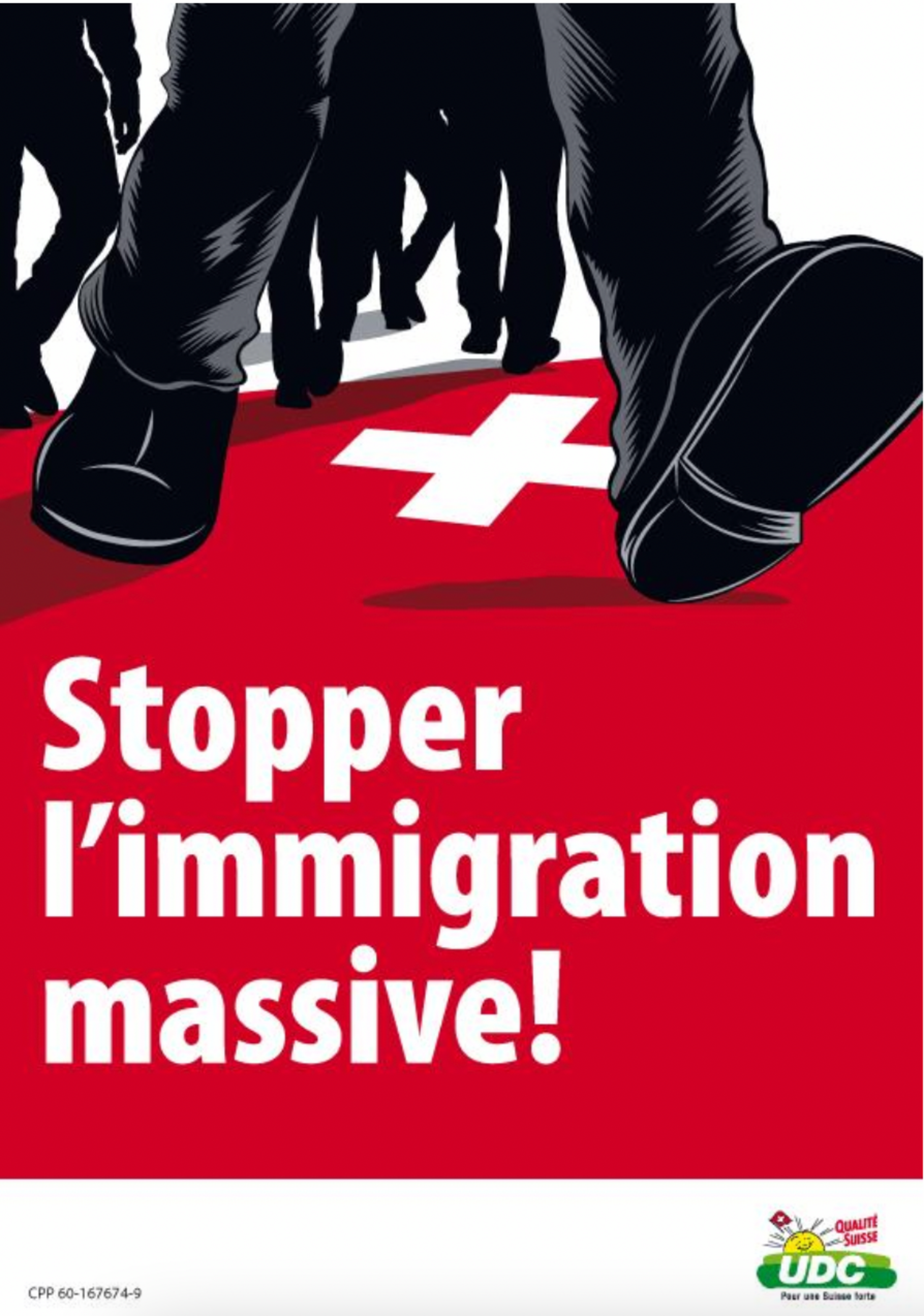

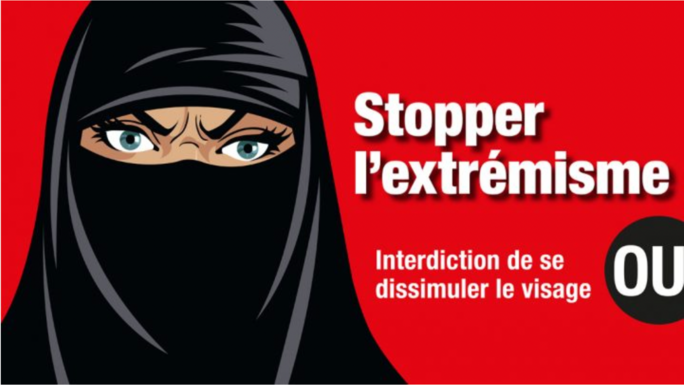

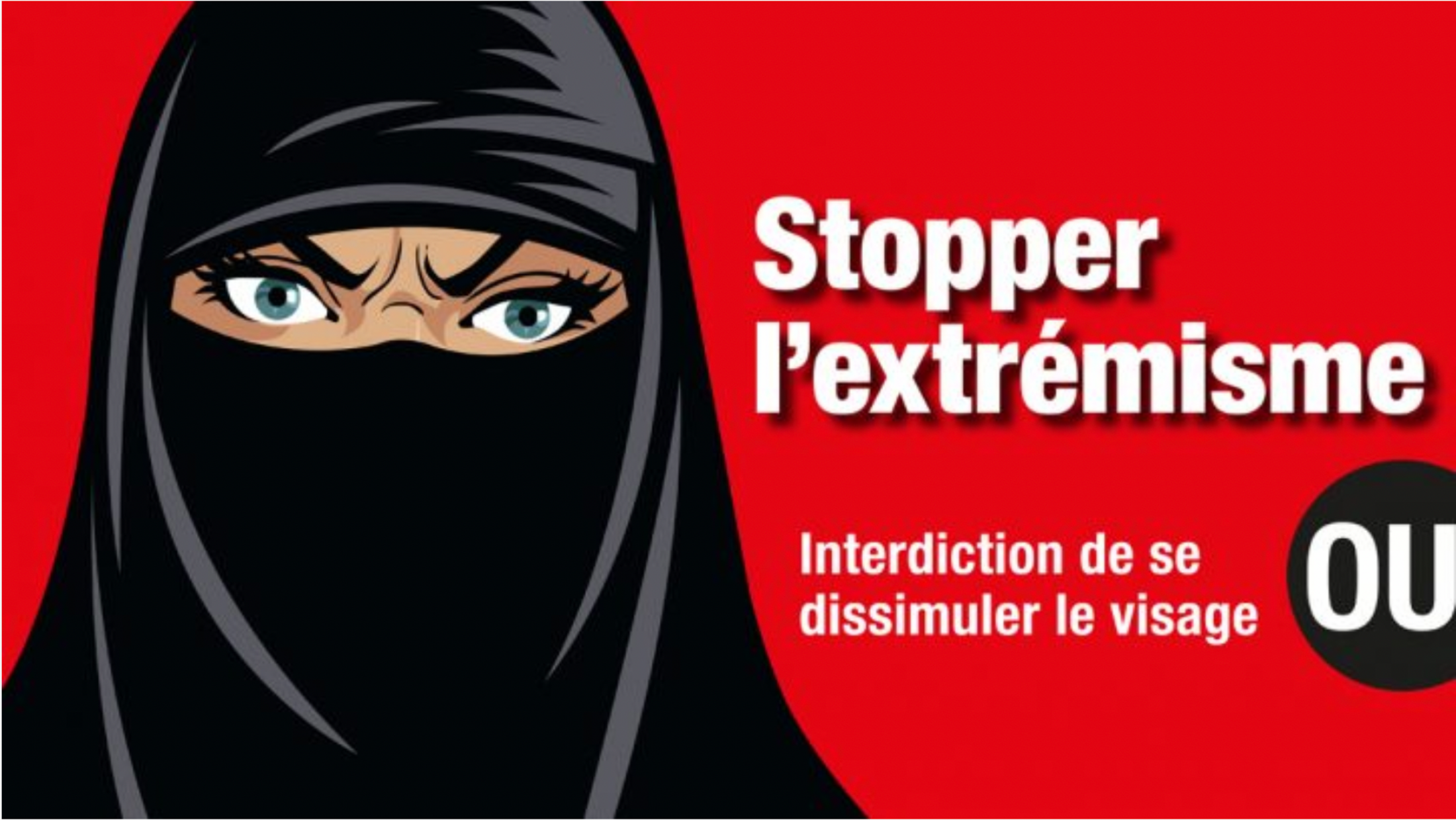

Dans sa phase récente de radicalisation entamée au début des années 1990, l’UDC dominée par sa section zurichoise urbaine, s’est clairement profilée, tout en demeurant aussi un parti issu du monde rural, comme un parti nationaliste, identitaire et xénophobe, souverainiste et anti-européen. Elle a développé un usage intensif des outils de la démocratie semi-directe, référendums et initiatives populaires, pour mener des campagnes, occuper le terrain et dicter l’agenda politique. Cela a par exemple été le cas en 2010 avec l'initiative sur le renvoi desdits "criminels étrangers", acceptée dans les urnes, mais dont l'application s'est révélée contraire aux engagements internationaux de la Suisse, et finalement rejetée en 2016 sous la forme d'une nouvelle initiative réclamant l'application de la première. L'UDC a perdu dans les urnes une bonne partie des scrutins qu’elle a provoqués. Mais elle a aussi créé la surprise en l’emportant sur des thèmes comme l’interdiction des minarets (2009), le refus d'une prétendue immigration de masse en limitant la population étrangère et la libre circulation (2012), ou l’interdiction du port de la burka dans l’espace public (2021).

Dans les trois cas, comme cela était déjà arrivé avec l'idée de renvoi des criminels étrangers, l'absurdité et l'outrance de ces modifications constitutionnelles approuvées par la majorité du peuple et des cantons ont posé des problèmes quant à leur sens et leur applicabilité. Toutes fondées sur des arguments émotionnels peu rationnels, et sur des affiches indignes que la Commission fédérale contre le racisme a dû réprouver dans le premier exemple ci-dessous, elles ont clairement assombri le débat politique au sein de la Suisse, ainsi que son image dans le monde.

Agrandissement : Illustration 2

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

L'UDC a lancé en particulier, finalement sans succès lors d'un vote en 2018, une initiative pour l'autodétermination intitulée "Le droit suisse au lieu de juges étrangers" qui pouvait aboutir, le cas échéant, à faire que la Suisse renonce à ses engagements envers la Convention européenne des droits humains. Par sa gravité, cette campagne faisant fi des droits démocratiques fondamentaux permet déjà à elle seule d'établir en quoi l’UDC est effectivement, aujourd’hui, un parti d’extrême droite.

Agrandissement : Illustration 5

À quoi il nous faut ajouter notamment une série de positions et de postures, toutes assumées sans nuances, mais avec plus ou moins de virulence selon les cas, par des mensonges, de la démagogie, de la stigmatisation haineuse ; toutes défendues aussi avec un constant respect des principes du libéralisme économique faisant systématiquement obstacle aux mesures de protection sociale de la population ; toutes soutenues enfin avec un non moins constant double jeu entre bonhommie feinte et agressivité marquée.

Elles concernent en particulier des thèmes relevant bien sûr en premier lieu de la xénophobie et du refus du droit d’asile et de l'antiracisme (ici, ici et ici), mais aussi d’une contestation du dérèglement climatique et environnemental, de ses causes et de toute mesure pour le contrer (ici et ici), d'une opposition à toute politique inclusive envers les inégalités de genre et les discriminations subies par des minorités sous prétexte d'un combat confusionniste contre un prétendu "wokisme" (ici, ici et ici), d’une opposition aux mesures de santé publique et de prévention en matière notamment de Covid-19 et de vaccination (ici et ici), d'attaques récurrentes aux médias de service public accusés sans aucun fondement d'être trop orientés à gauche (ici), d’un souverainisme et d’un isolationnisme constants, de pratiques récurrentes de désinformation par l'outrance de sa propagande, etc. Mais la liste n’est pas exhaustive.

Les sociétés démocratiques libérales, avec certes tous leurs défauts en matière de droits démocratiques et sociaux réels, se sont fondées après la Seconde Guerre mondiale sur des principes communs comprenant des garanties constitutionnelles et des engagements internationaux pour préserver les droits fondamentaux de toutes et tous. Par sa propagande et ses actes, l’extrême droite d'aujourd'hui, même si elle prétend généralement le contraire, ne s’inclut pas complètement, et parfois pas du tout, dans ces principes fondamentaux et leur préservation, en particulier vis-à-vis des catégories de la population auxquelles elle s’attaque.

Dans le cas de la Suisse, la nature actuelle de l’UDC ne la relie pas au fascisme historique, ni par son histoire, ni par la manière dont elle cherche à dominer la sphère politique, ni par ses projets explicites. Être d'extrême droite ne renvoie pas nécessairement au fascisme. Mais cela n'enlève rien aux périls pour le présent et l'avenir et à la dynamique de destruction du bien commun que porte cette mouvance.

Avec la droitisation et l’extrême droitisation des sociétés européennes, avec les porosités croissantes entre droite traditionnelle et extrême droite, au prix de digues démocratiques qui sont de plus en plus nombreuses à céder, et malgré les fortes résistances qui émergent face à ces tendances, le risque d'une dérive vers des sociétés devenant de moins en moins libérales et de plus en plus autoritaires ne peut pas être écarté du revers de la main. Nul ne sait en réalité où ce qui s'observe déjà va pouvoir s'arrêter. Et si cela va vraiment s'arrêter. Il n'y a donc pas lieu de banaliser tout ce qui est potentiellement susceptible de fragiliser les principes de l'état de droit et de l'universalité des droits humains.

Dans un monde traversé par des crises profondes, en proie notamment aux menaces que le dérèglement du climat et de la biodiversité font peser sur son devenir, n’est-il donc pas nécessaire, en Suisse, à quelques semaines des élections fédérales, d’interroger le bien-fondé d’un régime de concordance qui continuerait d’inclure au sein du Conseil fédéral, le gouvernement national, cette formation d’extrême droite qui n’a dans le fond pas d’autre perspective, au fil de ses positionnements, que de remettre en cause des droits humains et de nous obscurcir l’avenir ?

Charles Heimberg (Genève)