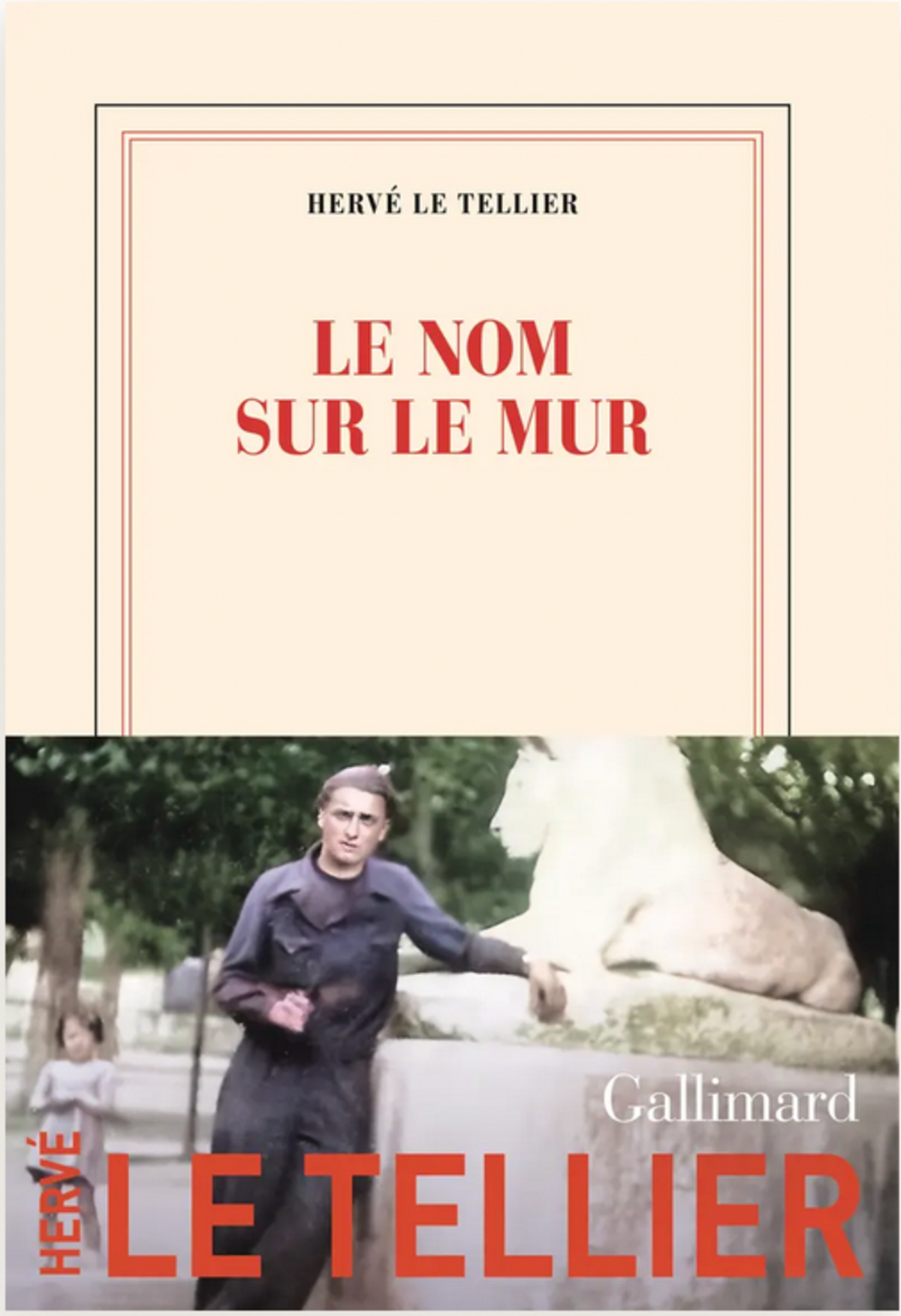

L'un des textes littéraires les plus singuliers ayant trait au passé publiés dans la période récente est celui d'Hervé Le Tellier, Le nom sur le mur. Il raconte l'histoire d'un jeune résistant qui n'a pas survécu à ses vingt ans. D'un inconnu dont le nom figurait sur un mur de la maison achetée par l'auteur dans la Drôme. Au fil de ses recherches, Le Tellier s'est vu remettre par une association d'anciens résistants une petite boîte personnelle du jeune André Chaix, contenant quelques trésors. Cette boîte, je l'ai vue plusieurs fois posée devant lui par l'auteur qui s'exprimait sur des plateaux de télévision à propos de son livre. L'une, la boîte, ne semblait pas aller sans l'autre, le livre.

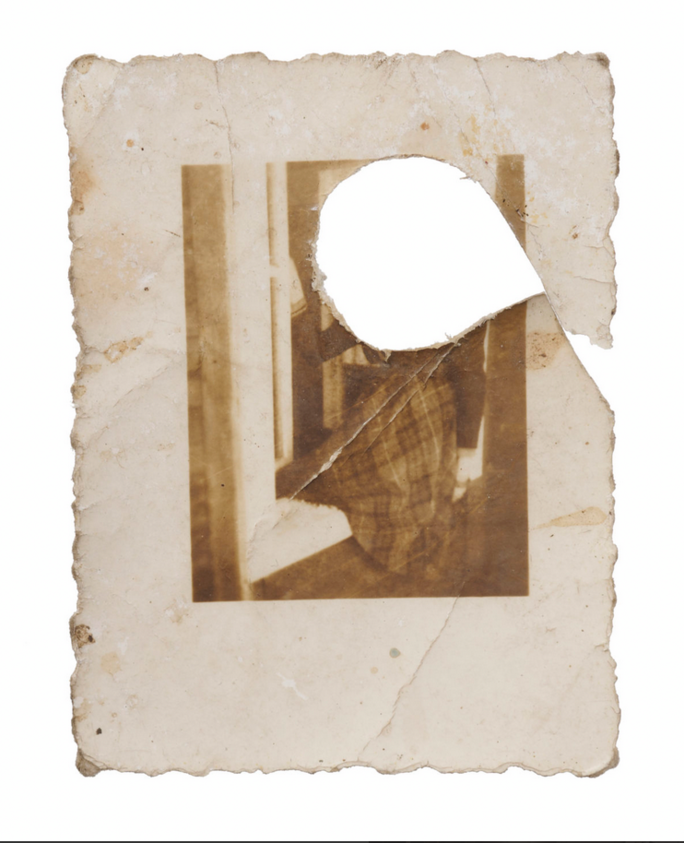

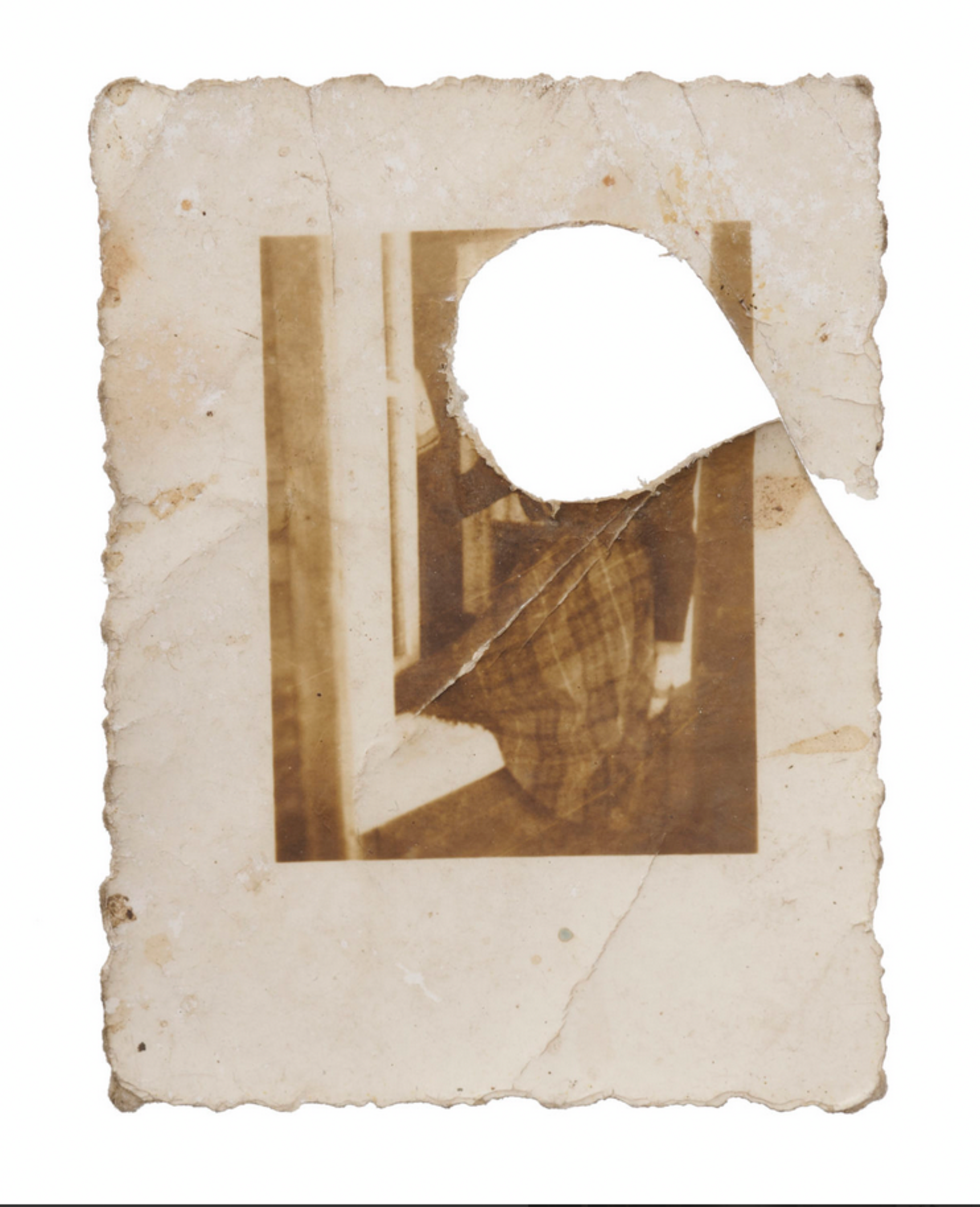

Il s'agit d'une "petite boîte en carton de la taille d'une carte postale, haute d'un centimètre, fermée par un ruban gris. Scotché maladroitement, un bout de papier où est simplement indiqué “André“" (p. 23, éd. él.). "Il s'y trouvait beaucoup de choses": carte d'identité, certificat de travail, article de presse annonçant ses funérailles, un tract des FTP (Francs-Tireurs et Partisans), des lettres, des photographies, une petite boîte métallique de bonbons laxatifs contenant de minuscules clichés... Face à l'image d'André, l'auteur écrit: "c'est étrange, mais je n'avais jusqu'alors jamais voulu, ou osé, imaginer André, ses traits, sa silhouette. Aujourd'hui encore, je ne me représente pas le timbre de sa voix, son accent." (p. 24, éd. él.)

Le récit de Le Tellier est organisé autour des différents éléments retrouvés dans cette petite boîte. Ces objets ou fragments qui relient l'écrivain au passé qu'il évoque sans l'avoir connu ni pouvoir le retrouver constituent ainsi des intermédiaires, des passeurs. Ils contiennent une portion de ces informations qui permettent, certes, une narration, mais dans une version lacunaire qui dépend de ce va-et-vient entre passé et présent comprenant sa part de représentations et d'imagination. Parce qu'en effet, ce passé n'est plus là et ne reviendra pas. Et que seules ces traces incertaines permettent de le reconstituer autant que faire se peut.

Agrandissement : Illustration 1

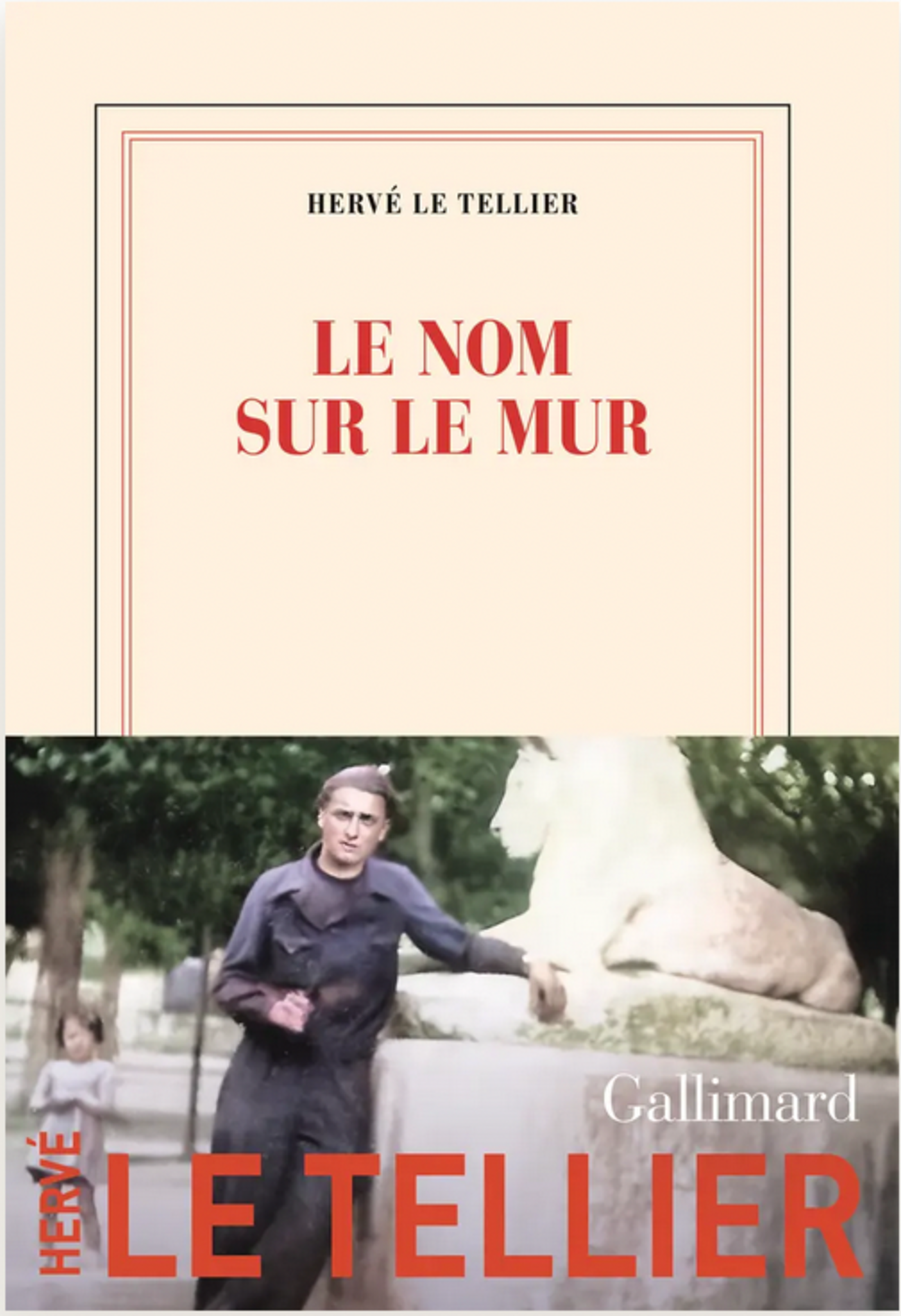

Une autre histoire, toute récente, nous a été révélée dans un beau reportage de presse d'Élise Karlin. Elle provient des Archives Arolsen, l'ancien Service International de Recherches (ITS, International Tracing Service), disposant du "fonds d’archives le plus important au monde sur les victimes et les survivants du national-socialisme" et qui recueille notamment des objets personnels ayant appartenu à ces victimes ou survivant·es en cherchant à les restituer à leurs familles lorsqu'elles ont été identifiées. Marie-Hélène Sagaspe, 80 ans, vient ainsi de se voir remettre un portefeuille ayant appartenu à son père Jean Iribarne, résistant et déporté jamais revenu après son arrestation au printemps 1944.

Agrandissement : Illustration 2

Dans l'œuvre littéraire de Le Tellier comme dans cette histoire singulière, apparues l'une et l'autre à un moment où l'histoire des objets, ou par les objets, connaît un développement significatif, ceux-ci jouent un rôle central et décisif. De nombreux livres d'histoire ont été publiés ces derniers temps qui examinent leur thématique, et l'analysent, par le prisme des objets. Nous n'en évoquerons ici que quelques exemples choisis parmi les plus emblématiques sans aucune prétention d'exhaustivité; en nous demandant en particulier ce que ces objets ainsi mis en exergue suppléent en termes de documentation.

L'histoire par les objets

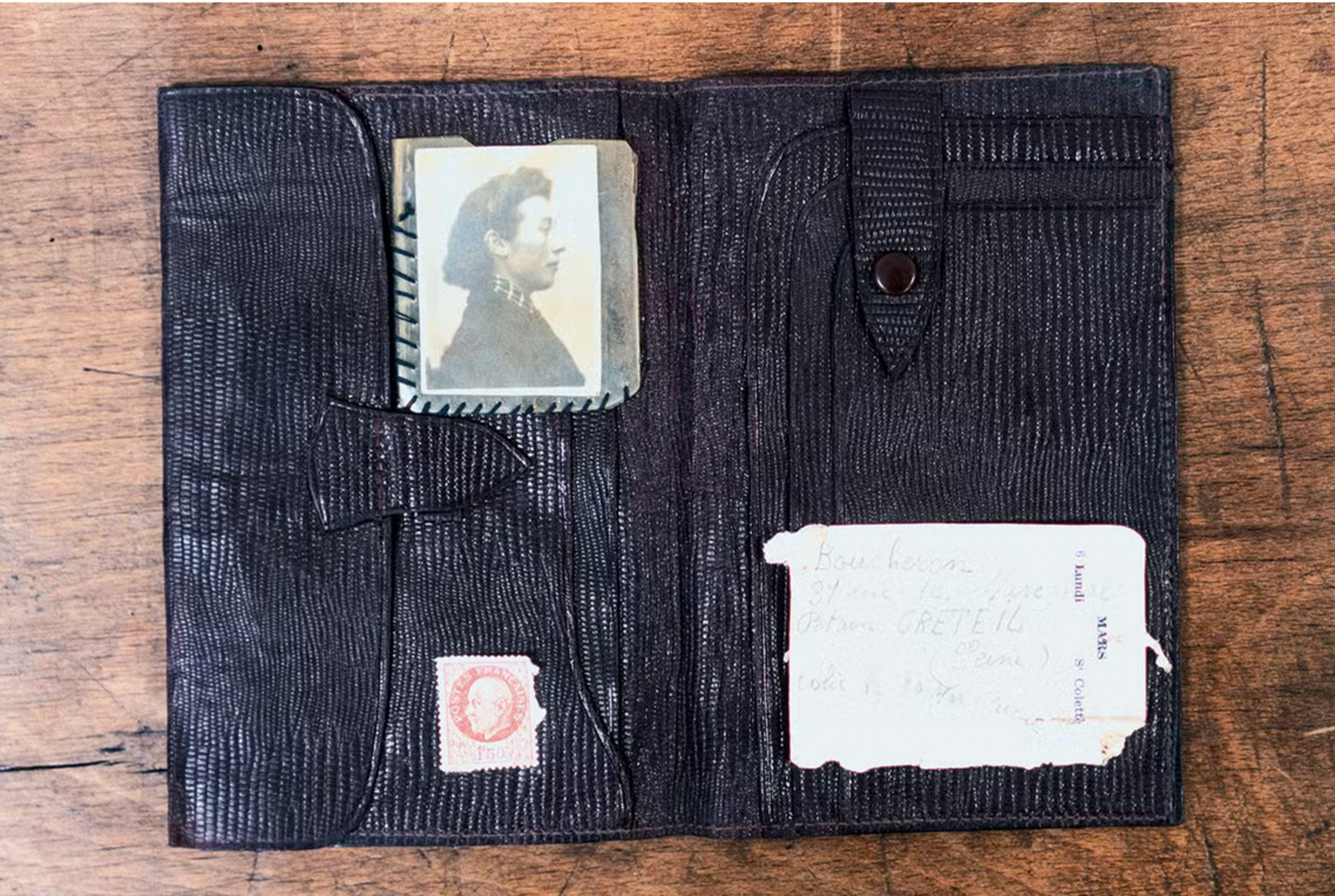

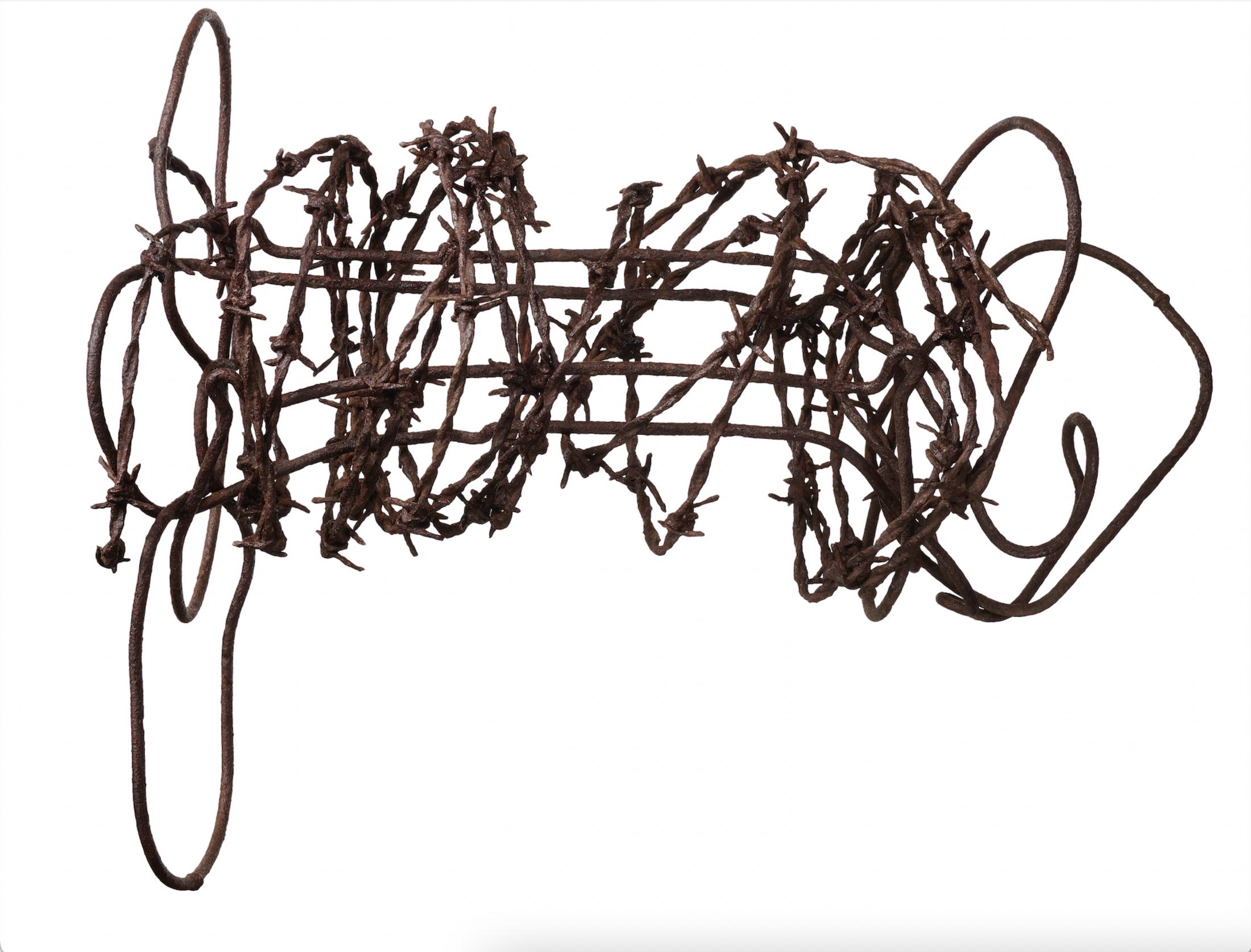

Alors que le livre de Le Tellier et le portefeuille remis à Marie-Hélène Sagaspe nous parlent de la Résistance, l'un de ces livres d'histoire par les objets émane justement d'un historien impliqué dans la Fondation de la Résistance. Frantz Malassis cherche à y évoquer les conditions du combat clandestin autour d'objets emblématiques qui "ne sont pas traités comme les illustrations d'un discours, mais bien comme la matière première d'un récit historique" (p. 3).

Agrandissement : Illustration 3

Le statut épistémologique de ces objets est évidemment singulier s'agissant d'un mouvement clandestin. Ils constituent des traces originales, mais dans un rapport à la vérité un peu particulier, qui peut parfois nous tromper, entre faux tracts, faux papiers et faux timbres du Maréchal Pétain. Ils témoignent aussi à l'occasion d'une certaine inventivité créatrice, comme avec ces lance-tracts à retardements artisanaux qui étaient actionnés depuis des toits (p. 16). L'ouvrage se clôt sur les capsules de cyanure (pp. 108-109), un objet symbolique qui rend compte du tragique de cette lutte, qui est présent dans de nombreux films et qui a marqué la mémoire collective.

Les livres d'histoire par les objets se font toujours plus nombreux, à la suite notamment de l'ouvrage emblématique dirigé par Pierre Singaravélou et Sylvain Venaire, Le magasin du monde. La mondialisation par les objets du XVIIIe siècle à nos jours (2020). Ils surgissent plus naturellement lorsqu'il s'agit de narrations muséales, comme pour la récente refonte de l'exposition permanente du Musée national de l'histoire de l'immigration de la Porte Dorée qui a donné lieu, en 2023, à Une histoire de l'immigration en 100 objets.

Les ouvrages de cette approche sont parfois particulièrement originaux, offrant un accès inattendu à une histoire qu'il n'est pas aisé d'écrire, à l'instar du volume insolite de Véronique Servat sur une histoire qui s'écoute avant de pouvoir s'écrire, Bazar pop. Des objets pour une histoire des musiques populaires, paru en 2024. Même si le constat peut être un peu biaisé par l'effet de restaurations récentes d'enregistrements anciens, il est frappant de mesurer à quel point certaines de ces musiques populaires ont traversé le temps sans vraiment vieillir, dans certains cas parce qu'elles ont été redécouvertes, alors même que des supports ou objets qui leur étaient associés ont subi la dure loi de l'obsolescence ou de la désuétude. Cependant, et c'est l'un des grands intérêts de cette étude qui enrichit la réflexion sur les traces, le passage par les objets permet de mieux resituer les bandes-son dans leur contexte et contribue ainsi à mettre au jour ce qu'elles exprimaient sur le plan sociétal au moment de leur création.

Agrandissement : Illustration 4

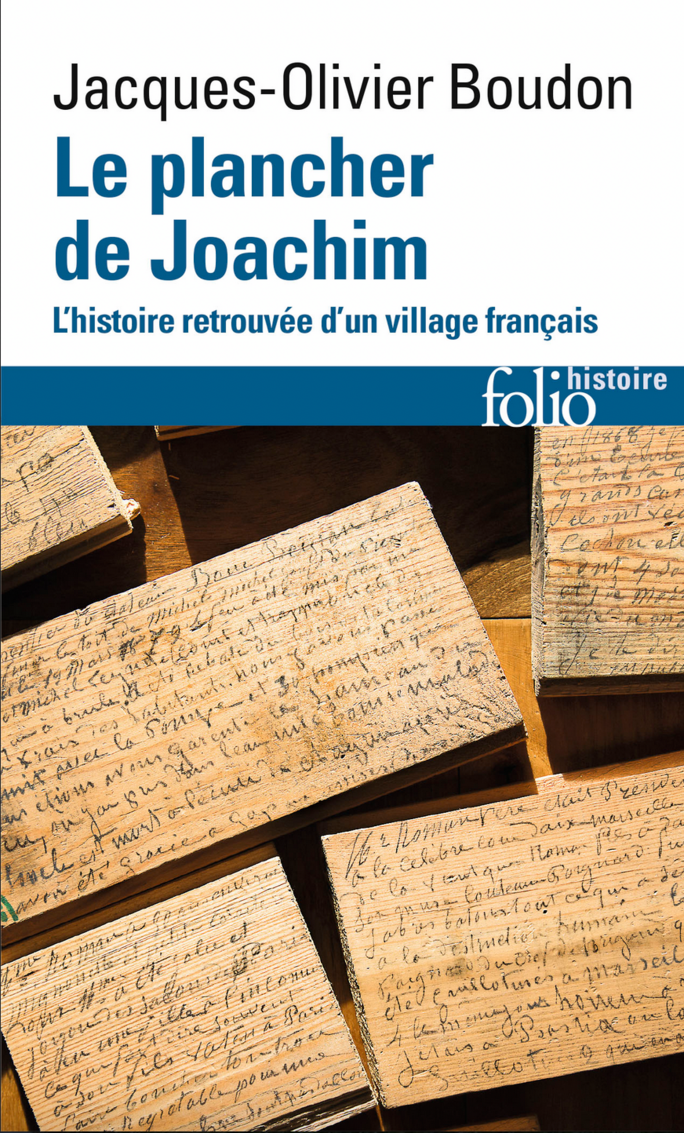

Il existe aussi des objets-traces, peut-être davantage traces qu'objets, qu'incarne notamment le cas singulier de l'étude de Jacques-Olivier Boudon, Le plancher de Joachim. L'histoire retrouvée d'un village français (2017). "Heureux mortel. Quand tu me liras je ne serai plus": au début des années 1880, un menuisier chargé de la réfection d'un parquet du château de Picomtal, dans les Hautes-Alpes, écrit un texte pour la postérité, sur le côté caché des planches de bois. Il y règle des comptes et fustige par exemple un curé qui s'intéresse un peu trop à la sexualité de ses paroissiennes. L'objet-traces peut donc se révéler vecteur d'une intention délibérée de transmission, et dans ce cas de transmission décalée, tout comme il peut, dans d'autres cas, émerger d'une manière tout à fait fortuite.

Agrandissement : Illustration 5

* * * * *

Des objets-traces, fragmentaires et enfouis, porteurs de mémoire

Une expérience inédite et particulièrement intéressante a été proposée sur les bords du lac de Neuchâtel, en Suisse, avec l'exposition temporaire du Laténium consacrée aux camps de la Seconde Guerre mondiale et à l'archéologie de l'enfermement qui se visitait au terme du parcours de son exposition usuelle. Le musée archéologique de cet admirable site propose en effet un parcours permanent qui évoque, selon une chronologie inversée, un temps très long partant de la Renaissance et du Moyen Âge pour remonter jusqu'au Moustérien, des dizaines de milliers d'années plus tôt. Or, sa prolongation par une exposition intitulée Dans les camps. Archéologie de l'enfermement a produit une expérience inédite de cheminement à rebours du temps qui se concluait et se prolongeait ensuite par cette immersion dans un temps traumatique beaucoup plus proche. Un temps dont les tout derniers témoins sont de moins en moins nombreux. Cette exposition provisoire est désormais terminée, mais la récente publication par Géraldine Delley, avec la collaboration de Sophie Caravellas, d'un catalogue fort bien illustré, et tout à fait bienvenu, en rend compte avec précision, proposant ainsi une trace précieuse, et durable, de cette présentation muséale originale.

Agrandissement : Illustration 6

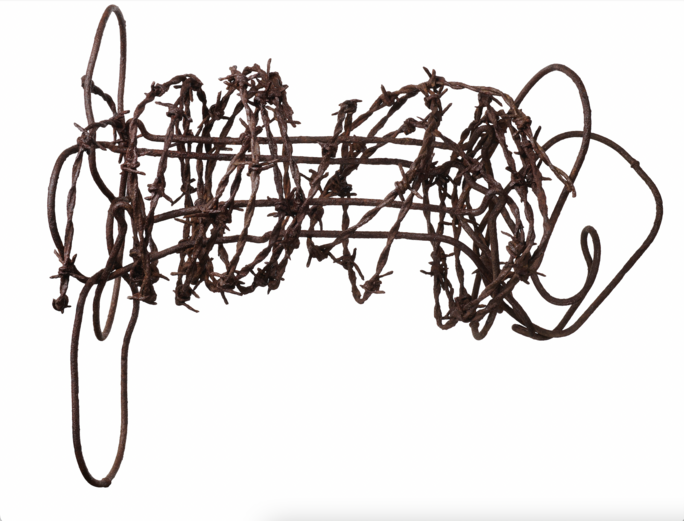

L'expérience de cette visite était en effet singulière. Ainsi, après avoir découvert des objets-témoins, parfois réduits à des fragments, relevant d'époques très anciennes, comme une roue du Néolithique celte retrouvée sur le site local de la Tène, le public se trouvait soudain confronté à des temps beaucoup plus proches, à des objets ou fragments d'objets retrouvés lors de fouilles archéologiques effectuées sur les lieux d'anciens camps de la Seconde Guerre mondiale. Il ne s'agissait pas d'archives, d'objets retrouvés au moment même de la libération de ces camps et partie prenante de leur patrimonialisation, à l'image de ceux qui sont par exemple exposés à Auschwitz. Il s'agissait de découvertes ultérieures rendues possibles par des fouilles plus tardives. Il s'agissait de traces présentes sur les lieux mêmes de l'expérience concentrationnaire ou d'internement qui pouvaient s'être trouvées là fortuitement abandonnées, ou relever peut-être d'un processus intentionnel, parce que des victimes les avaient sciemment laissées là, faisant en sorte qu'elles puissent réapparaître un jour et témoigner à leur manière de leur vécu traumatique.

Agrandissement : Illustration 7

Le parcours de visite au Laténium passant de l'archéologie du site à une archéologie du contemporain était alors d'autant plus intéressant qu'il pouvait susciter une réflexion sur notre époque présente et sur son rapport à l'histoire et à la mémoire des drames dont ces objets témoignaient. L'inexorable disparition progressive des derniers témoins et l'effet de génération par lequel ces événements se mettent à distance au fil du temps, sans même parler des limites du travail de transmission effectué dans les écoles ou ailleurs, contribuent sans doute aujourd'hui à la crise démocratique qui voit se fragiliser, et être remis en cause par un air du temps terrifiant à bien des égards, les principes les plus fondamentaux des droits humains qui avaient été réaffirmés au lendemain de la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale. Dès lors, cette visite en deux temps mettait en exergue un paradoxe: alors que des périodes si anciennes avaient laissé des traces qui pouvaient être si bien valorisées, voilà que ce temps beaucoup plus proche qui faisait mine de pouvoir échapper, ou tenter d'échapper, à nos mémoires et à nos consciences, se voyait lui-même inscrit dans une démarche archéologique, investi par une forme de témoignage par des objets dont la présentation présentait quelques points communs formels avec ceux des époques plus anciennes, même si leur interprétation réclamait d'autres types de compétences. L'une des leçons à en tirer, face au péril non pas d'un oubli, mais d'un nouveau déni possible, concernait alors sans doute l'intérêt et la nécessité d'une pluralité des approches et des sources dans le travail d'histoire et de mémoire.

Agrandissement : Illustration 8

Dans son beau catalogue richement illustré et commenté, qui nous permet de continuer aujourd'hui à évoquer cette exposition, Géraldine Delley souligne (p. 42) un aspect singulier et important de ces collections:

"Les vestiges mis au jour dans les camps - objets fabriqués par les détenu·es ou liés à la logistique du camp et à son fonctionnement, et donc distribués aux interné·es par ceux qui l'administrent, - révèlent une étonnante diversité qui forme un type de patrimoine que l'on eut qualifier de dissonant. [...] Ces ensembles ambigus et incongrus sont d'autant plus déroutants qu'ils sont souvent parfaitement reconnaissables. En effet, à la différence d'objets remontant à des périodes plus anciennes, dont il arrive souvent que la fonction échappe aux archéologues qui les mettent au jour, ceux retrouvés dans les camps de la Seconde Guerre mondiale sont de manière générale bien identifiables."

Sauf que d'autres dissonances encore peuvent surgir. Comme avec cet extincteur d'incendie retrouvé sur une table de dissection du camp de Natzweiler-Struthof alors même qu'un modèle analogue est visible "accroché sur l'une des parois du four crématoire du camp" sur une photographie prise à la libération. À quoi cet extincteur était-il donc utilisé? Qu'en est-il de cette ambiguïté?

"L'archéologie permet ainsi d'attirer l'attention sur des logiques et des usages auxquels nous n'aurions tout simplement pas prêté attention, nous invitant à renouveler notre regard sur la matérialité des camps qui nous est livrée par d'autres sources comme la photographie."

Agrandissement : Illustration 9

Pendant l'exposition Dans les camps. Archéologie de l'enfermement, des entretiens vidéo avec des chercheuses et chercheurs pouvaient être visionnés par le public. Ces documents sont heureusement encore disponibles sur le site du Laténium. Ils contextualisent et complètent la présentation des objets. Pour n'en évoquer que quelques exemples, l'historien Nicolas Offenstadt, qui s'est intéressé à cette archéologie du temps récent à propos de la Grande Guerre, y souligne que "le principe des sciences du passé, que sont l'archéologie et l'histoire, c'est d'être interprétatif à un moment donné", sans établir de hiérarchie particulière. En outre, "l'objet est une trace, l'objet est une preuve. L'objet est une mémoire et tout ça doit être pris en compte". L'archéologue Jean-Pierre Legendre, qui a travaillé sur le camp de prisonniers allemands de Vandœuvre-lès-Nancy, et aujourd'hui sur le camp de Rivesaltes, insiste sur la matérialité des faits à laquelle font accéder les lieux et leurs objets. Pour Louise Guedj, étudiante en histoire contemporaine qui a participé à des fouilles archéologiques dans le camp de Natzweiler-Struthof, même si cela peut sembler un paradoxe surprenant, le fait de passer par l'archéologie est essentiel pour mieux connaître les fonctions d'un lieu récent qui, en réalité, a laissé très peu d'informations. Cela permet alors de contribuer à la lutte contre le négationnisme.

Passant ici par les voies détournées, et singulières, de l'archéologie du contemporain, notre connaissance fragmentaire de ce passé récent ne nous le restitue pas complètement, mais elle contribue fortement à prévenir l'effacement et à contrecarrer le refus de savoir. C'est sans doute là l'un des grands intérêts de cette belle exposition et de ces entretiens et catalogue qui, heureusement, la prolongent.

Charles Heimberg (Genève)