"Vous voilà plongé-es au cœur d’une nouvelle pandémie! Heureusement pour vous, celle-ci relève de la pure fiction. Malgré tout, votre cerveau doit faire le tri parmi les informations qui lui sont fournies. Médias et expert-es se bousculent pour vous expliquer les origines du mal. Mais peut-on leur faire confiance? Surtout, peut-on faire confiance à notre propre jugement? Exposition consacrée aux différents biais cognitifs, La nouvelle menace montre que rien n’est simple. Et qu’en matière d’information, même le «bon sens» peut parfois nous jouer des tours." [Source]

Agrandissement : Illustration 1

Cette exposition, qui a été présentée à l'Université de Genève à l'initiative du Bioscope et du Geneva University Neurocenter, qui est aussi proposée aux écoles, a pour objectif de nous sensibiliser aux biais cognitifs auxquels nous sommes soumis inconsciemment dans des circonstances particulières, en situation d'insécurité, au cours de nos processus d'apprentissage, d'analyse, de recherche de compréhension et de détermination de nos attitudes individuelles et collectives. Elle a la vertu de nous rappeler l'importance qu'il y a de prendre le temps de la réflexion et de ne pas s'emballer pour la première "évidence" venue.

Le principe de l'exposition est simple. Elle présente une situation fictive, mais forcément reliée à une situation encore en cours: une pandémie mortelle qui est en train de s'installer en Suisse romande. Cette alerte sanitaire produit des symptômes respiratoires dont la cause n'est pas élucidée. Le public est ainsi invité à visionner l'une, et seulement l'une, de deux vidéos différentes qui présentent cette actualité inquiétante et explicitent un prétendu état des connaissances. Avec les mêmes dispositifs, les mêmes intervenants et en partie les mêmes documents, les deux vidéos donnent chacune une explication différente: l'une évoque les effets d'un nouveau pollen arrivé dans la région sous l'effet du réchauffement climatique, l'autre les effets d'une pollution industrielle à la suite d'une modification technologique.

À partir des informations glanées dans la vidéo à peine visionnée, chacun-e est ensuite sensibilisé-e à l'existence de biais cognitifs, de schémas de pensée trompeurs, qui interviennent potentiellement au cours de la construction des savoirs et des opinions, en particulier sur un tel sujet.

Sont évoqués tour à tour à ce titre:

- l'illusion de la preuve lorsqu'une corrélation est trop rapidement transformée en une causalité;

- l'invocation trop rapide d'expertises scientifiques prétendument unanimes;

- le recours à des chiffres dans le sens attendu sans aucune attention critique à la manière dont ils sont constitués, présentés;

- le fait de décrédibiliser tout point de vue adverse en le taxant de complotisme;

- le recours aux émotions pour faire valoir un point de vue;

- l'argument d'autorité par lequel une affirmation approuvée par le plus grand nombre serait forcément vraie;

- le refus de discuter en dehors d'un cadre bien défini.

Ces biais cognitifs ne sont pas exhaustifs, mais il est intéressant de les pointer et de permettre à tout un chacun d'en prendre connaissance et conscience. Parmi eux figurent de grands classiques comme le biais de confirmation (je ne retiens que ce qui renforce ma conviction) ou le biais de groupe, particulièrement ravageur à l'ère des réseaux sociaux.

Cependant, ce que l'exposition ne met pas forcément en exergue, c'est que chacun de ces biais cognitifs n'est qu'un possible à concevoir en même temps qu'un autre autre possible qui le contredit. Ainsi, la reconnaissance de la complexité d'une question sociétale passe aussi par le fait qu'à chaque biais cognitif que son examen suscite potentiellement correspond une non moins potentielle réalité contraire qui ferait souligner en l'occurrence:

- que des corrélations peuvent de cas en cas être effectivement des signes de causalité;

- que le constat d'un large accord des expert-es scientifiques autour d'une question constitue quand même un argument solide à prendre en considération;

- que l'analyse critique d'une donnée quantitative peut tout à fait aboutir, de cas en cas, à confirmer le sens premier qu'elle revêt;

- qu'il existe bien des raisonnements et des discours complotistes dans la société;

- que le raisonnement scientifique n'a pas pour autant à être strictement et toujours froid, insensible aux réalités humaines qu'il examine;

- que le caractère dominant ou unanime d'une interprétation scientifique lui donne quand même une probabilité plus grande de s'avérer pertinente;

- qu'il est pertinent de distinguer ce qui peut être discuté ou pas et dans quel cadre lorsqu'on affronte une question sociétale complexe.

Mais reprenons le fil de cette exposition.

Elle propose dans une dernière partie plus interactive le choix d'un titre et d'une image pour raconter cet événement pandémique en fonction de certains chiffres, de certaines émotions ou d'une certaine manière de présenter les faits inspirée de la vidéo précédemment visionnée.

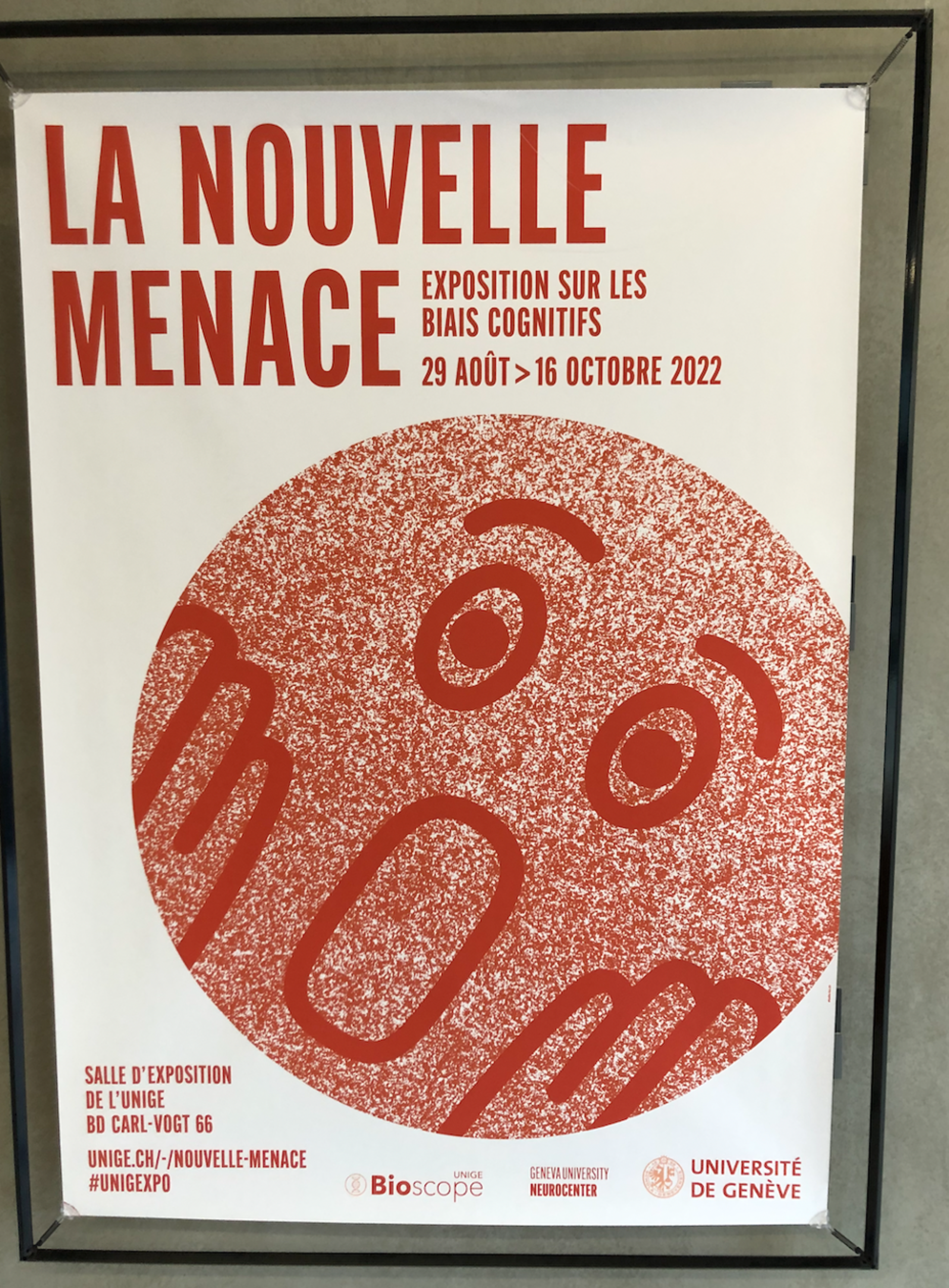

Par ailleurs, la citation de Carl Sagan ci-dessous, datée de 1996 et exposée dans la salle, est à lire attentivement:

Agrandissement : Illustration 2

Bien sûr, "si nous ne sommes pas capables de tout remettre en question, d'interroger [...], d'être critiques [...], alors nous restons à la merci du prochain charlatan politique ou religieux qui se présentera". C'est tout à fait incontestable. Sauf que cette posture critique doit être polyvalente et contextualisée. Elle doit se nourrir du doute autant qu'elle doit savoir le circonscrire. Et c'est là que cette exposition produit une certaine gêne.

Le pot aux roses de sa narration est révélé en fin de visite par l'indication de l'existence d'une autre vidéo à voir qui présentera une autre version de la situation, c'est-à-dire une autre narration de ce qui peut expliquer la même pandémie (fictive) dont il est question.

Agrandissement : Illustration 3

Le public est ainsi invité en fin de parcours à visionner cette autre vidéo, l'autre version narrative de l'explication de la pandémie, pour réfléchir à la manière dont il a peut-être été orienté ou trompé au cours de sa première prise d'information. Cette démarche est tout à fait intéressante et suggère avec raison l'intérêt d'une posture réflexive, d'un pas de côté introspectif pour reconstruire les étapes et les motivations de la construction du point de vue que chacun-e s'est construit sur cette pandémie (fictive).

"Pour comprendre un fait, précise un panneau de l'exposition, il faut connaître son contexte. [Très bien!] Voilà donc à quoi servent nos deux histoires: montrer comment à partir des mêmes données, selon leur traitement, on arrive à des interprétations différentes. Si les faits sont vérifiés [les faits, pas forcément leur interprétation], il est d'autant plus compliqué de ne pas tomber dans le panneau et la manipulation qui les accompagne est souvent difficile à repérer."

"La plupart du temps, on opte pour un point de vue et c'est par son filtre qu'on analyse les données à disposition. [...] D'où l'intérêt d'utiliser une approche scientifique pour nous aider à éliminer les hypothèses qui ne tiennent pas vraiment la route."

Mais cette double narration d'une pandémie inventée n'arrive pas là par hasard. Sa ressemblance avec l'expérience collective traumatique et encore en cours de la pandémie Covid-19 est évidente, et même soulignée en fin d'exposition, dans une conclusion affichée: "Vous pensez au Covid-19? Bingo! Même si on commence à en savoir un peu plus, tout le monde continue de se disputer sur le sujet."

Dès lors, où cette exposition nous mène-t-elle? Au constat que "la science aussi a besoin de débats et de désaccords" [Très bien!]. "Cette part d'incertitude est inévitable; évitons de plonger la tête la première dans une vérité toute faite!" [Très bien! Mais encore?] "D'ailleurs, si ça se trouve, tout ce qu'on vient de vous raconter relève d'une vaste manipulation!"

La conclusion d'un article de presse consacré à cette exposition est ainsi révélatrice: "Ne comptez d’ailleurs pas sur les organisateurs de l’exposition pour vous dire si c’est le pollen ou la pollution qui sont finalement responsables de cette vraie fausse pandémie. La nouvelle menace n’a pas vraiment pour objectif de débusquer les fake news. Mais plutôt de remettre le doute au cœur de notre réflexion et de la démarche scientifique. Pour redonner ses lettres de noblesses à la phrase : « Je ne sais pas. »"

L'écueil du relativisme jusqu'au déni

Dès lors, ce n'est pas forcément un biais cognitif, mais c'est bien plutôt un autre et grave écueil qui pointe son nez au terme de la visite de cette exposition, celui du relativisme. Admettre ainsi la relativité de toute connaissance humaine, c'est en quelque sorte mettre sur le même plan des postulats très divers. S'arrêter là, c'est renoncer à prendre en compte et à affirmer ce qui est dûment établi. Cela pourrait ressembler à de l'ouverture d'esprit, à une capacité d'introspection. Mais cela implique en même temps un terrible danger de brouillage qui peut mener à la dénégation, au déni; voire dans le pire des cas, et toutes proportions gardées car ce n'est bien sûr pas là du tout le sujet de cette exposition, au négationnisme, à l'imposture de ces faussaires de l'histoire de la Destruction des juifs d'Europe qui ont mis en doute leur élimination dans des chambres à gaz et qui ont précisément et largement usé et abusé de l'argument de la vérification nécessaire, du doute permanent et de la preuve prétendument toujours insuffisante...

S'agissant d'une exposition tellement reliée à l'expérience récente et encore en cours de la pandémie Covid-19, il importe de souligner qu'à l'instant t où ces lignes sont écrites, il y a des faits scientifiques à son propos qui ont été clairement démontrés et reconnus par un nombre suffisamment représentatif d'expert-es reconnus et de protagonistes, et d'autres qui relèvent encore d'une certaine incertitude. Certes, ces faits établis ou incertains ne sont pas tout à fait les mêmes que pour des instants t précédents. Mais nous avons constamment été, et nous demeurons, en situation de devoir distinguer ce qui est bien établi par les données scientifiques et ce qui reste incertain. Il paraît donc difficile de pouvoir vraiment prévenir les biais cognitifs et leurs effets d'embrouillement sans tenir compte de ces deux réalités en même temps.

Un livre tout récent de Serge Tisseron est très éclairant à cet égard. Il introduit la notion de biais cognitifs dans le but de combattre les dénis. Parmi ces biais cognitifs, il inclut d'abord la volonté de s'aveugler, qui pourrait aussi être comprise comme la volonté relativiste de ne jamais trancher, puis les biais du moindre effort, de confirmation, de normalité (qui incite à ne pas voir surgir l'inédit), de disponibilité (le probable n'étant que le plus connu), de croissance exponentielle (de mauvaise perception des effets d'une courbe exponentielle), d'optimisme, de conformisme... Or, malheureusement, souligne Tisseron, ces biais cognitifs ont mené au déni dans le cadre de la pandémie Covid-19, ce qui n'est pas du tout la même chose. "Dans le déni [...], il ne s'agit plus seulement de se tromper sur le monde, mais de s'enfermer dans un monde dont la raison d'être est la place que j'y occupe. Là où le biais cognitif est passif et destiné à éviter un effort mental, le déni, lui, est une croyance maintenue contre la réalité." (pp. 16-21 de la version électronique)

Agrandissement : Illustration 4

L'auteur précise aussi que, dans un premier temps, les dénis sont d'abord un mécanisme de défense qui peut être utile, voire salutaire. Ce n'est donc que dans une certaine durée qu'ils finissent par devenir problématiques et mener le cas échéant à l'aveuglement.

Les enjeux actuels autour de la réalité de la pandémie Covid-19, de son actualité maintenue et de ses risques potentiels de santé publique en relation avec les covids longs nécessitent assurément de savoir à la fois tenir compte de l'incertitude, examiner l'affirmation des faits avec toute la distance critique qui est nécessaire et les faire valoir lorsqu'ils sont bien établis malgré tous les dénis ambiants. Le doute est nécessaire, il n'est pas suffisant.

Charles Heimberg (Genève)