Dans le contexte genevois, il a été souligné, à très juste titre, que les femmes étaient particulièrement invisibilisées et absentes des choix de la toponymie. Face à ce constat sans équivoque, une association féministe a lancé une campagne ces dernières années autour d'une centaine de femmes dont le nom mériterait de figurer dans l'espace public de la ville. Certaines places ou rues ont été rebaptisées de manière éphémère avant que les autorités municipales et cantonales prennent quelques options définitives, avec par exemple la Place Ruth-Bösiger, vendeuse et militante anarchiste, en plein centre au bord du Rhône. Commencée avec une dizaine de nouvelles dénominations en 2020, cette campagne est encore en cours et une dizaine de noms de figures féminines seront encore introduits cet été 2022.

Agrandissement : Illustration 1

Alors que cette opération de féminisation de certains rues et places de Genève permet une réjouissante évolution, incluant des femmes très diverses dont les liens avec Genève relèvent parfois de leur engagement international, les cloisons frontalières demeurent. Ainsi, nul n'y a vu par exemple le nom de la résistante féminine juive Marianne Cohn (1922-1944), massacrée par les nazis en 1944 juste de l'autre côté de cette frontière. Et pas davantage celui de Mila Racine (1919-1945), arrêtée elle aussi quelques mois plus tôt alors qu'elle cherchait à faire passer des victimes, et qui n'est pas revenue de sa déportation.

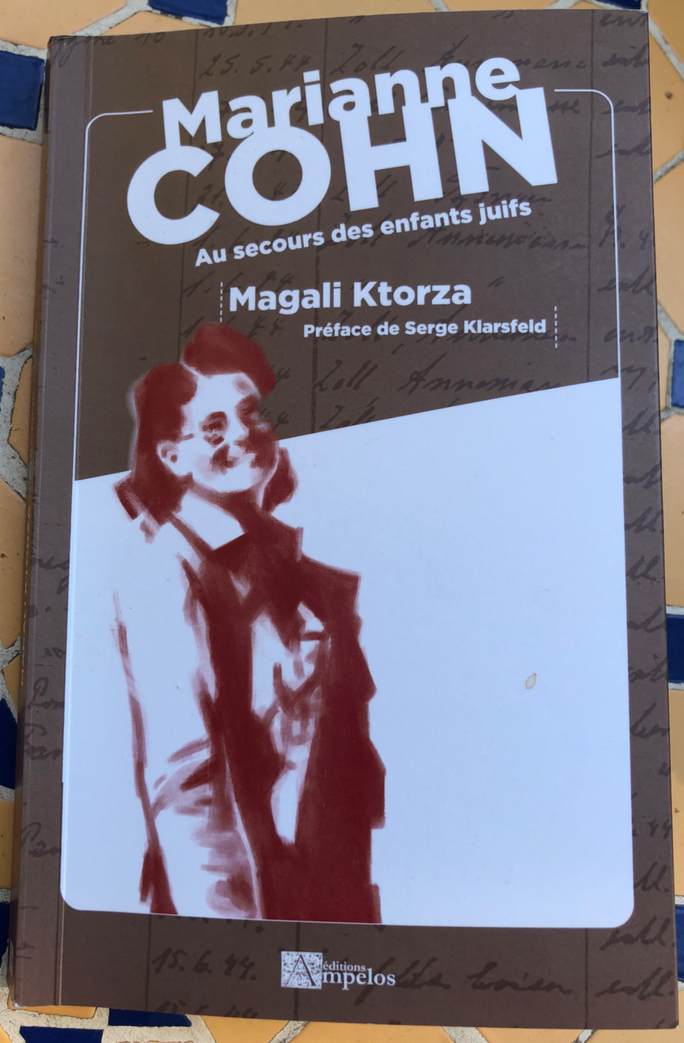

Au secours des enfants juifs

Magali Ktorza vient de consacrer une biographie à Marianne Cohn qui tombe à point nommé tant cette figure de la résistance juive demeure encore insuffisamment connue. Le parcours, si bref et si tragique, de cette jeune femme mérite en effet d'être étudié et inclus dans nos représentations de cette période sombre qui marque encore tellement notre présent. Marianne Cohn a été à la fois une résistante, une protagoniste active et héroïque du sauvetage d'enfants juifs et une victime de la barbarie nazie. Le récit de son histoire est à la fois révoltant et porteur d'espoir. Il est surtout stimulant par le fait de donner à voir les possibles qui demeurent même dans les contextes les plus sombres.

Agrandissement : Illustration 2

Marianne Cohn est née en 1922 à Mannheim, en Allemagne, dans une famille juive qui va fuir l'arrivée au pouvoir du nazisme pour l'Espagne. Envoyées en France à cause de la guerre civile et de la menace franquiste, les deux sœurs Marianne et Lisette sont séparées de leurs parents. Elles sont à un moment donné accueillies à la maison des enfants de Moissac en lien avec les Éclaireurs Israélites de France. Marianne s'engage ensuite de son côté dans le Mouvement de la Jeunesse sioniste. Engagée dans des activités clandestines, elle connaît une première arrestation en 1943. Elle est amenée par la suite à remplacer Mila Racine, une autre résistance juive arrêtée en octobre 1943 par les Allemands lors d'une tentative de passage juste avant la frontière tout près de Saint-Julien-en Genevois.

Plusieurs groupes d'enfants et de réfugiés ont été amenés par Marianne Cohn à bon port, c'est-à-dire à un lieu de passage possible vers la Suisse, au cours des mois précédant mai 1944. Mais la tentative du 31 mai tourne mal: une première interception à Viry, qui constitue désormais un premier lieu de mémoire de ce drame, puis une halte improvisée dans une maison d'accueil située au Pas-de-l'Échelle, tout près d'un passage de frontière sans doute trop surveillé, et enfin l'arrestation en pleine nuit par la Gestapo. Une partie des enfants, les plus grands, sont enfermés avec Marianne Cohn dans la prison du Pax à Annemasse, alors que le maire d'Annemasse Jean Deffaugt obtient que les autres enfants puissent être placés ailleurs, à Bonne-sur-Menoge.

Agrandissement : Illustration 3

L'histoire de Marianne Cohn après ce 31 mai 1944 est terrible et bouleversante. Elle s'occupe autant que possible des enfants plus grands qui se trouvent dans la prison du Pax, et refuse une proposition de libération par la Résistance qui aurait pu, selon elle, les mettre en danger. Grâce notamment au maire d'Annemasse, Jean Deffaugt, ils sont finalement sauvés, comme les plus jeunes, mais sans leur protectrice. Car elle, elle est torturée et finalement massacrée le 8 juillet avec cinq autres victimes dont les corps mutilés seront retrouvés en août à Ville-la-Grand, encore une fois tout près de la frontière franco-suisse.

Faisant suite à un mémoire de maîtrise réalisé dans les années 1990, la biographie de Magali Ktorza s'ouvre, et c'est une idée bienvenue, sur un document qui relate un sauvetage précédent, réussi, effectué début mai 1944 par Marianne Cohn. D'autres témoignages existent, qui montrent les risques pris et les limites de l'organisation de ces sauvetages, comme lorsque des enfants guidés par Marianne Cohn, une semaine avant son arrestation, ne parviennent pas à descendre tous comme prévu en gare de Saint-Julien, mais finissent quand même par se retrouver et par passer en Suisse (voir à ce propos le chapitre 19 de ce témoignage de Simon Liwerant filmé en septembre 2005).

Les nombreux documents privés, dont beaucoup de correspondances, mis en évidence par Magali Ktorza, qui a aussi pu rencontrer des témoins ayant connu Marianne Cohn, sont richement mis en valeur, même si c'est un peu au détriment de la clarté du déroulement du récit. L'ouvrage cède aussi parfois à des maladresses, comme lorsqu'il mentionne, page 14, "une photo de Marianne, âgée alors de quatre ans, enlaçant sa sœur Lisette de trois ans sa cadette. On y remarque l'attitude protectrice de Marianne dès son plus jeune âge envers sa sœur, attitude qu'elle reproduira plus tard auprès d'autres personnes." Toutefois, c'est bien cette documentation originale, dont beaucoup de lettres écrites par Marianne Cohn, qui rend cette biographie si indispensable. Au fil de ces pages, et de cette existence si brève, elle permet de comprendre comment des circonstances tragiques successives ont forgé la personnalité hors du commun d'une femme résistante et exceptionnelle.

Un poème et les questions qu'il pose

Rendu incontournable par sa présence dans une anthologie de La Résistance et ses poètes (France, 1940-1945) publiée par Pierre Seghers en 1974 (et non pas 1946), le poème Je trahirai demain, daté de novembre 1943 dans cette publication, est un texte aujourd'hui beaucoup lu et étudié dans les écoles (françaises), intrinsèquement lié à la figure de celle à qui il est attribué. Toutefois, le fait qu'il ait vraiment été écrit par Marianne Cohn n'a pas pu être établi de manière certaine.

Magali Ktorza rend compte de ce problème de la manière suivante (pages 179-180): "À la fin de la guerre, un des enfants du Pax remit à madame Jeanne Larchiver [...] un poème écrit par Marianne datant de novembre 1943, date à laquelle Marianne était supposée se trouver en prison (son premier séjour). [...] Il y a un débat quant à savoir si c'est bien Marianne qui a écrit ce poème; il ne reflète ni sa façon d'être, ni sa manière d'exprimer sa douleur et sa souffrance, mais il comporte certains thèmes qu'elle évoquera au Pax."

Bien sûr, Magali Ktorza reproduit ensuite l'intégralité du poème en question, non sans avoir souligné combien il était indissociable de la figure qui était censée l'avoir écrit ou à laquelle il était dédié. Et j'y cède à mon tour, parce que ce texte est poignant, à lire, et qu'il correspond à l'empreinte que Marianne Cohn nous a laissée par la dignité de son sacrifice.

Agrandissement : Illustration 4

Mais c'est là une posture, légitime, de mémoire et de reconnaissance, qui ne nous dit pas toute l'histoire de cette histoire.

Cette question de l'authenticité du poème est en réalité tout à fait intéressante. Au fond, dans l'usage commémoratif qui en est fait, sa vraie nature change-t-elle quelque chose au sens du contenu de ce poème pour le présent et pour l'avenir? Il est tentant à bien des égards de répondre à cette question par la négative, peut-être pour ne pas contrarier un message d'une grande force, mais surtout parce que le contenu du poème correspond à la représentation usuelle que l'on se fait de la figure de Marianne Cohn. Cependant, en lisant la biographie de Magali Ktorza et tout ce qu'elle nous restitue de l'écriture personnelle de la résistante, on découvre une femme en pleine incertitude, d'abord inquiète des autres et des enfants dont elle a la charge, dont le ton et les questionnements sont un peu différents. Si le texte provient bien de sa première expérience d'incarcération et de souffrance de novembre 1943, qui n'a guère laissé de traces, il faudrait alors mesurer en quoi il relève d'un autre contexte et d'une autre expérience que celle des dernières semaines de la résistante sous l'angle de ses responsabilités envers autrui. Ainsi, au-delà du poème et de sa nature réelle, il est surtout important de connaître et faire connaître les conditions concrètes et la fragilité de ces sauvetages, sans se limiter à celui qui coûtera la vie à sa protagoniste. Dès lors, autant citer ce poème pour ce qu'il est, avec sa part de doute, en explicitant ce que l'on sait et ce que l'on ignore, notamment sur son auteur: qui n'est pas connu avec certitude; mais qui est peut-être Marianne Cohn à qui il a souvent été attribué.

Mila Racine, Marianne Cohn, trop peu connues à Genève

Mila Racine et Marianne Cohn, ces deux résistantes juives victimes des nazis et de leurs complices ont été l'une et l'autre arrêtées tout près de la frontière franco-suisse alors qu'elles cherchaient à faire passer en Suisse des victimes juives comme elles y étaient déjà parvenues précédemment. Les autorités suisses n'ont certes pas de responsabilité directe dans leur sort funeste, ce qui n'a pas toujours été le cas dans d'autres situations tragiques. Mais ces deux disparitions s'inscrivent dans une histoire et une mémoire qui devraient se déployer de part et d'autre de cette frontière dans le contexte contemporain du projet de développement régional dit du Grand Genève; ce qui signifie en d'autres termes que les arrestations et les disparitions de Mila Racine et Marianne Cohn concernent pleinement l'histoire de Genève et de sa région.

Charles Heimberg (Genève)

Post scriptum 1

Du côté genevois, Aimée Stitelmann (1925-2004), jeune résistante franco-suisse qui a aussi sauvé des jeunes réfugiés juifs et qui a été arrêtée et condamnée par les autorités suisses pour des passages clandestins de la frontière, a été réhabilitée juste avant sa disparition et une école secondaire genevoise lui a été dédiée. Mais cette reconnaissance a été tardive. Elle demeure encore très et trop discrète pour la jeune victime juive Rosette Wolczak (1928-1943), une réfugiée renvoyée abusivement à l'âge de 15 ans par les autorités suisses avant d'être déportée et tuée à Auschwitz. Et surtout une personne qui incarne le plus noir des errances de la politique des autorités suisses face à la criminalité nazie. Plusieurs figures féminines qui ont à voir avec cette période tragique de l'histoire franco-genevoise méritent par conséquent une meilleure visibilité de part et d'autre de la frontière.

Post scriptum 2

La ville d'Annemasse se prépare à commémorer les 16-18 septembre 2022 le centenaire de la naissance de Marianne Cohn.