Le propos de cette présentation pouvait difficilement tomber plus lourdement au cœur d’une actualité particulièrement préoccupante, celle d’une montée en puissance de l’extrême droite, qui s’observe en France depuis la Suisse, mais qui s’observe aussi, à bien des égards, en Suisse, comme dans toute l’Europe et dans le monde.

Histoire et mémoire, passé et présent, rapport à la vérité et relativisme en histoire et dans les sciences sociales, travail d’histoire et travail de mémoire : ce sont là les termes clés que nous allons essayer d’aborder.

En partant tout d’abord d’une séquence troublante qui vient de se vivre dans la France de 2024, avec un président de la République qui a rendu hommage, à très juste titre, le 6 juin dernier, aux héros alliés du Débarquement de Normandie, en particulier aux derniers de leurs survivants ; un président qui a dissous le 9 juin, à la surprise générale, le parlement national après avoir essuyé une défaite dans une élection européenne ayant vu l’extrême droite obtenir plus de 30% des voix, ou même des extrêmes droites frôler les 40% de voix ; et puis, parce que ce n’est pas fini, un président qui a encore rendu hommage le lendemain 10 juin, à très juste titre, à la centaine de résistants exécutés par la division nazie Das Reich à Tulle, puis aux centaines de civils massacrés par les mêmes criminels assassins à Oradour-sur-Glane. Nous avons parlé d’une séquence troublante. Elle est en réalité vertigineuse et, quelles qu’en soient les conséquences immédiates, elle interroge forcément le sens et l’efficience du travail d’histoire et de mémoire.

D’un point de vue historien, nous penchons plutôt pour défendre l’importance de ne pas toujours mettre tout sur le même plan et de savoir établir des distinctions dans le travail de comparaison. Dans cette séquence d’une poignée de jours du président français, le passé qui a été commémoré concernait des crimes et des violences qui ont été en fin de compte le résultat de l’expérience tragique et criminelle des fascismes des années trente, de leurs régimes et de leurs guerres, alors que la prévention des crimes contre l’humanité, qui est l’une des grandes finalités des commémorations historiques en démocratie, devrait concerner aussi, et peut-être davantage encore, les contextes, les conditions et les circonstances de la naissance, de la mise en place et de l’extension de ces idéologies racistes et discriminantes, puis de ces régimes et dictatures qui ont finalement mené au pire.

Précisons par ailleurs d’où et sur quoi nous allons nous exprimer. Nous nous intéressons à l’histoire sociale et ouvrière, ainsi qu’aux enjeux de mémoire et à ce que l’on appelle aujourd’hui l’histoire publique, qui recoupe la diversité des usages du passé dans l’espace public. En tant que didacticien de l’histoire, nous travaillons sur les pratiques d’initiation à la pensée historienne, à l’analyse des faits de société à partir d’un regard historien sur le monde, dans le contexte scolaire, puisque nous avons l’expérience de la formation d’enseignantes et enseignants, mais pas seulement dans le contexte scolaire. Sans être spécialiste de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale ou de l’Occupation allemande en Haute-Savoie, nous nous intéressons aux lacunes de connaissances et de curiosités que l’on peut observer dans les rapports transfrontaliers franco-genevois, de part et d’autre d’une frontière qui est à la fois un peu absurde par son positionnement resserré, si près d’une grande agglomération, et malheureusement efficace, d’après ce que nous avons pu observer, par les effets de séparation culturelle qu’elle produit.

Enfin, le fait de nous exprimer dans cette ville de Thonon-les-Bains permet de souligner aussi que la frontière est ici particulière, puisque la Suisse est concrètement bien visible en face du lac Léman. Ce qui ne veut pas dire que la frontière lacustre ait été plus facile à passer que la frontière terrestre dans les heures les plus noires des fascismes, de la guerre et de l’Occupation. À travers ce lac, les Vaudois ont vu brûler, le 23 juillet 1944, le village frontalier de Saint-Gingolph, au moment d’un crime nazi qui a vu périr six personnes civiles, celles qui n’avaient pas fui dans la partie valaisanne du village. Les témoins qui se trouvaient de l’autre côté du lac n’ont rien pu faire, mais les voisins immédiats de la frontière terrestre ont pu ouvrir les barrières. Et le principal auteur de ce crime de guerre nazi échappera à tout procès, les autorités suisses l’ayant laissé filer (Dischl & Mathis, 2023). Soulignons également que c’est pendant la période antérieure, la période d’occupation italienne, que cette frontière au Sud du canton de Genève et du lac Léman a constitué une voie possible de salut pour les réfugiés qui cherchaient à échapper au grave danger qui les guettait. Une voie possible qui n’a pas toujours été ouverte et qui n’a pas fonctionné pour toutes celles et tous ceux qui étaient parvenus à cette frontière.

Cette présentation s’intitule « Travail d’histoire et de mémoire face au relativisme ». Elle est organisée autour de ces quatre mots-clés, travail, histoire, mémoire, relativisme, mais dans un autre ordre, avec en ligne de mire la période des fascismes et de la Seconde Guerre mondiale dans l’espace transfrontalier franco-genevois. Seront donc successivement abordées l’histoire, la mémoire, le relativisme et enfin la notion de travail, de travail d’histoire et de mémoire.

L’histoire

Commençons par l’histoire. Pour cette partie, nous dirons deux mots de définition de l’histoire et de la pensée historienne. Nous évoquerons ensuite quelques repères historiques importants de part et d’autre de la frontière à partir desquels nous pourrons raisonner ensuite sur les questions de mémoire et de transmission.

C’est dans une conférence prononcée en 1937 que le grand historien et résistant Marc Bloch, l’un des fondateurs de l’École des Annales, a proposé la définition de l’histoire la plus synthétique et la plus efficace qui soit. « En un mot, dit-il, il n’y a vraisemblablement pas de meilleure définition de l’histoire que celle-ci : l’histoire est la science d’un changement et, à bien des égards, une science des différences » (Bloch, 2006, p. 475). Par conséquent, l’histoire ne se répète pas telle quelle, elle produit toujours quelque chose qui a une part d’inédit. Mais il y a alors lieu d’ajouter d’emblée que le travail historien n’en est pas moins à l’affût des continuités et des persistances qui se manifestent au cœur de ces évolutions sur la moyenne et la longue durée. Parce que s’il confine toutes les situations du passé dans leurs strictes spécificités, s’il ne tisse pas des liens entre le passé et le présent, il risque alors de s’enfermer dans une posture antiquaire qui ne correspond pas au vrai travail de l’histoire. « Toute ma vie, écrivait en effet un autre grand historien, Arnaldo Momigliano, j’ai été fasciné par une catégorie professionnelle étonnamment proche de la mienne, dotée d’une vocation dont la sincérité est si transparente, d’un enthousiasme si compréhensible et dont, néanmoins, les buts ultimes demeurent profondément mystérieux : il s’agit de ces hommes qui s’intéressent aux faits historiques sans pour autant s’intéresser à l’histoire. » Il désignait ainsi ces antiquaires dont l’exercice favori, d’après lui, était « l’interprétation d’objets isolés […]. Ils avaient une capacité d’apprécier des faits sans lien entre eux qui ne [lui semblait] pas relever d’une recherche sérieuse. » (Momigliano, 1992, pp. 61 et 65)

En nous référant à ces deux historiens, nous souhaitons proposer une conception critique de l’histoire qui permette de traiter les interactions entre l’histoire et la mémoire. Une telle histoire, pour le dire le plus rapidement possible, se présente comme une manière de regarder et d’analyser le monde d’hier et d’aujourd’hui. Elle pratique en premier lieu, comme nous l’avons vu, l’activité de comparaison à travers le temps, en cherchant à la fois les ressemblances et les différences, parce qu’il y en a toujours, pour toutes les situations, mais aussi en se fondant sur une analyse de sources et de documents divers et variés, autant que possible contradictoires et croisés. Elle est enfin attentive à l’inscription dans une chronologie et à la pluralité des temporalités qui caractérisent les faits et les traces de ces faits.

En tant que science sociale, l’histoire est d’abord garante d’un minimum de rigueur dans son rapport à la vérité des faits. Elle a la charge de l’établissement de la preuve de ses affirmations à partir des documents et des sources qu’elle a examinées et qu’elle fait valoir. Cependant, cette exigence n’est pas encore suffisante. Le rapport aux sources nécessite lui aussi un point de vue critique. On ne se réfère pas de la même manière, par exemple, aux archives officielles d’une zone occupée, aux documents épars et exceptionnels d’un mouvement clandestin, aux témoignages écrits ou recueillis directement de telles ou telles personnalités, etc. En outre, il y a les faits et leurs interprétations possibles, celles qui se distinguent et se discutent, celles aussi qui ne tiennent pas la route et relèvent d’une certaine mauvaise foi. Il y a ainsi toutes sortes de faits du passé, et en premier lieu la criminalité de masse des fascismes, qui peuvent donner lieu à des narrations biaisées, à des tentatives d’occultation ou de relativisation, voire carrément à du négationnisme. S’il y a bien une « vérité » du passé, ce que les délires négationnistes nous rappellent avec force, ce n’est pas pour autant une vérité avec un « v » majuscule, c’est une vérité qui peut être rendue nuancée ou même plurielle, pourvu qu’elle soit énoncée selon une posture rigoureuse et honnête. En outre, si l’histoire n’a plus à se demander aujourd’hui si des chambres à gaz ont bien été utilisées par les nazis pour des mises à mort de masse, si ces crimes imprescriptibles et l’identité des victimes de ces horreurs ont été largement et définitivement documentés, des questions sur la raison d’être et sur ce qui a rendu possible de telles horreurs resteront toujours posées et pourront susciter des réponses sans cesse renouvelées par les travaux des historiennes et des historiens.

Quels sont alors les faits majeurs qu’il nous faut retenir de ce passé

Côté français, nous nous référerons à des notes personnelles prises lors d'une présentation de Fabrice Grenard dans une table ronde intitulée La Résistance autour de Genève: ce qu'elle signifie de part et d'autre de la frontière, tenue le 4 mars 2018 à Genève. Il faisait alors valoir trois éléments significatifs.

En premier lieu, il parlait du Chablais et de l’apparition des premiers maquis préalpins de jeunes réfractaires dans le contexte précoce de l’introduction du Service du Travail Obligatoire (STO). En mars 1943, le préfet cherche à entrer en contact avec eux afin de leur faire entendre raison. Un millier de gendarmes tentent d’investir les camps de base sans qu’un coup de feu soit tiré. Mais les médias suisses, dont Radio-Sottens, évoquent un véritable mouvement insurrectionnel, ce qui est aussi un effet de la proximité de la frontière. De fait, cela ne correspond pas encore à la réalité, les réfractaires ne sont pas encore devenus des combattants et il faut alors calmer le jeu. Cependant, l’idée qu’il se passe quelque chose en Haute-Savoie circule un peu partout et nous touchons là à ce que l’historien Laurent Douzou qualifie de récit légendaire de la Résistance, qu’il distingue bien de ce que seraient un récit mythique et une réécriture de la Résistance (Douzou, 2023).

Deuxième élément cité par Fabrice Grenard, sur une échelle spatiale un peu plus large et dans un département voisin, l’Ain : le fameux défilé des maquis à Oyonnax, le 11 novembre 1943. Cet événement disruptif, dont il nous reste des traces filmées, n’est pas non plus un fait d’armes sanglant. Il a un caractère symbolique et relève sans doute aussi d’une forme de légendaire narratif. Son importance réside dans le fait que pour la première fois, même si cela a été éphémère, les maquis se sont emparés d’un territoire, qui plus est dans le cadre d’une affirmation patriotique, autour d’un drapeau tricolore. Ainsi, le légendaire médiatisé du Chablais et le défilé d’Oyonnax ont-ils sans doute incité Churchill à se montrer moins réticent à l’idée de parachuter des armes pour les maquis dans la région alpine, et notamment aux Glières.

Car le troisième de ces éléments, c’est la montée aux Glières de février-mars 1944. Fabrice Grenard souligne à ce propos que la question des parachutages aux maquis n’est pas anodine, vu le risque que des armes parviennent aux ennemis, et qu’il faut donc trouver un moyen d’assurer leur bonne récupération. En outre, à ce moment-là, l’étau se resserre, parce que les Allemands se rendent compte du risque de l’ouverture d’un second front au Sud au moment du Débarquement annoncé, que l’on pensait très imminent en ce début de 1944. Une grande opération de répression est ainsi lancée dans le département qui menace les camps maquisards disséminés sur le territoire, de même que les populations civiles parce que les camps sont le plus souvent adossés à des villages, ce qui pousse la Résistance à concentrer des hommes en plus grand nombre sur le Plateau. Ladite bataille des Glières désigne ainsi l’assaut ennemi et le repli des maquisards qui a d’emblée été soumis à une guerre de propagande, à une guerre des récits, le légendaire résistant répondant aux récits insistants de dépréciation méprisante de ces résistants. Cependant, le plus important, ce n’est pas la nature de cette bataille, mais c’est le fait que cette phase ait été celle d’une victoire de l’opinion. Citons Fabrice Grenard :

« Tout ça ne correspond pas à la réalité. Mais peu importe, ce qui est important, c'est qu'en réalité, du côté de la population, en mars 1944, la Résistance avait déjà gagné son combat, avait déjà gagné ce défi d'avoir le soutien des populations civiles. Tous les rapports des renseignements généraux de la Haute-Savoie qui sont rédigés après le démantèlement des Glières, c'est-à-dire en avril-mai 1944, montrent très bien que la population soutient la cause du maquis et qu'elle exècre ceux qui sont intervenus pour le démanteler, notamment les miliciens et les Allemands. »

En se référant à la frontière franco-suisse, d’autres faits de cette période concernent les passages en Suisse réussis, les échecs et les refoulements qui interrogent l’attitude des autorités helvétiques à l’égard de celles et ceux qui tentent de sauver leur peau en se réfugiant en Suisse. Il y a lieu ici de citer le nom de deux jeunes femmes juives résistantes qui ont sauvé des enfants et des réfugiés, mais qui l’ont payé de leur vie. Marianne Cohn a été arrêtée, puis massacrée, à deux pas de la frontière. Mila Racine a été arrêtée, puis est morte en déportation. Il nous faut notamment citer leurs noms parce qu’ils sont très peu connus en Suisse, et que cela nous paraît, nous paraîtra toujours, invraisemblable. Et cela nous permet aussi une transition pour évoquer quelques faits saillants du côté suisse.

Pour le dire très synthétiquement, les autorités et les élites économiques suisses ont eu un comportement problématique face aux régimes fascistes qui ont fini par entourer tout le territoire suisse à l’époque de l’Occupation. En réalité, il était sans doute inévitable que la Suisse neutre entretienne des relations économiques avec toutes les parties belligérantes, et à fortiori avec ses pays voisins. Mais la question de la nature de ces relations, et des profits qu’elles ont rendus possibles, s’est posée dès le lendemain de la guerre, jusqu’à l’Accord de Washington de mai 1946 qui a forcé la Suisse à des restitutions d’avoirs allemands et de fonds aux Alliés pour l’or allemand ; puis de nouveau après la guerre froide, avec en 1995 la crise des fonds en déshérence, des sommes déposées par des juifs dans les banques suisses que celles-ci rechignaient à restituer aux survivants ou à leurs ayant-droit.

Cependant, l’aspect le plus sombre et le plus problématique de cette politique concerne la question de l’accueil ou du refoulement de réfugiés, en particulier de réfugiés juifs cherchant à échapper au pire. Les autorités suisses ont-elles été à la hauteur de ce qu’exigeait la situation ? C’est là une question morale qui n’a jamais cessé de hanter la Suisse. Elle a donné lieu à un premier rapport demandé par les autorités, le rapport Ludwig, dans les années cinquante. La crise des fonds en déshérence a débouché dans les années quatre-vingt-dix sur la constitution d’une commission d’enquête présidée par l’historien Jean-François Bergier dont le mandat portait essentiellement sur des questions économiques. Elle s’est pourtant résolue à traiter elle aussi cette question de l’asile.

L’histoire de cette politique d’asile des autorités suisses est marquée par trois repères chronologiques.

Le premier, antérieur à la guerre, concerne l’Anschluss de 1938, avec un afflux de juifs autrichiens voulant échapper à la nazification de leur pays. C’est le moment de la mesure la plus grave prise par les autorités suisses : elles ont en effet menacé de réclamer des visas à tous les ressortissants allemands, désormais allemands et autrichiens, si les autorités nazies ne faisaient pas en sorte d’insérer une marque distinctive dans les passeports de leurs ressortissants juifs. La motivation de cette exigence suisse était, selon les termes de l’époque, la menace et la peur d’un « enjuivement ». C’est la pénible affaire des tampons « J » dans les passeports des juifs allemands, apposés sous l’effet d’une demande des autorités suisses, une affaire pour laquelle elles s’excuseront officiellement en 1995.

Le deuxième moment-clé, c’est l’été 1942, moment de la plus grande fermeture des frontières de la Suisse, de la déclaration du conseiller fédéral Von Steiger du 30 août comme quoi « La barque est pleine » [littéralement, c’est une « petite barque de sauvetage très pleine et dont la contenance est limitée », https://www.dodis.ch/fr/la-suisse-les-refugies-et-la-shoah], alors même que ladite Solution finale avait déjà été décidée et mise en route, et que les autorités alliées et suisses en avaient été informées.

Enfin, l’année 1945 et la fin de la guerre est marquée par un accueil important de réfugiés, mais aussi d’enfants et d’anciens déportés.

La Commission Bergier a publié les conclusions de ses travaux en 2002 et il nous faut citer ici un paragraphe qui les résume :

« Il ne s'agit pas ici d'opposer naïvement une perception « réaliste » à une vision « idéaliste » des événements, mais d’être à la hauteur des principes moraux qu'un État s'est donnés et auxquels il a d'autant moins de motifs de déroger lorsque sa situation devient critique et menacée. Le tampon « J » de 1938 ; le refoulement de réfugiés en danger de mort ; le refus d'accorder une protection diplomatique à ses propres citoyens ; les crédits considérables de la Confédération consentis à l'Axe dans le cadre des accords de clearing ; la trop longue tolérance d'un transit énorme et suspect à travers les Alpes ; les livraisons d'armes à l'Allemagne ; les facilités financières accordées aux Italiens comme aux Allemands ; les polices d'assurance versées à l'État nazi et non à leurs détenteurs légitimes ; les trafics douteux d'or et de biens volés ; l'emploi de quelque 11.000 travailleurs forcés par des filiales d'entreprises suisses ; la mauvaise volonté et les négligences manifestes en matière de restitution ; l'asile accordé au lendemain de la guerre à des dignitaires du régime déchu qualifiés d'honorables Allemands ; tout cela n'a pas seulement été autant d'infractions au droit formel et à la notion d'ordre public si souvent invoqués. Ce furent autant de manquements au sens de la responsabilité - parfois dénoncés, mais en vain, au cours du dernier demi-siècle - qui retombent aujourd'hui sur la Suisse ; elle doit l'assumer. » (CIE, 2002, p. 499)

La plupart des réactions virulentes à ce rapport relèvent davantage de la mémoire que de l’histoire. Les autorités suisses de 2002 n’étant plus soumises aux pressions internationales du scandale de la révélation des fonds en déshérence, elles n’ont pas souhaité débattre du sens de ces conclusions pour le présent et l’avenir. Elles ont même imposé aux auteurs du rapport une restitution des sources privées, et même des photocopies, qui leur avaient été mises à disposition. Il fallait absolument tourner la page.

Une question d’histoire demeure toutefois encore débattue, après la publication d’une thèse et d’un livre de Ruth Fivaz-Silbermann qui prétend chiffrer de manière très précise le nombre de refoulements de juifs par la Suisse, et qui avance un chiffre bien inférieur aux estimations généralement admises. Marc Perrenoud, ancien conseiller scientifique de la Commission Bergier, conteste pour sa part cette prétention à un chiffrage exhaustif alors que beaucoup de sources ont été détruites :

« En fait, écrit-il, les lacunes documentaires, les destructions de documents, les différences fondamentales entre les pratiques exterminatrices (dont la France de Vichy était un rouage, ce qui impliquait de constituer des fichiers et de dresser les listes) et les comportements des autorités suisses (dont l’antisémitisme discriminatoire impliquait de limiter la présence juive en Suisse et donc de refuser des personnes en ne se préoccupant guère du sort ultérieur des personnes refoulées), l’absence de renseignements fiables et exhaustifs sur les personnes refoulées, la difficulté essentielle à déterminer quelles sont les personnes juives (selon quels critères ?) empêchent de dresser des statistiques définitives et exhaustives sur l’ensemble de la frontière suisse et sur toute la période 1939-1945. » (Perrenoud, 2019)

La Commission Bergier estime ainsi qu’un peu plus de 20’000 fugitifs ont été refoulés, soit à la frontière, soit après leur entrée clandestine dans le pays. Quant au nombre de civils accueillis en Suisse pendant la guerre, il peut être évalué à quelque 50’000, dont un peu moins de la moitié étaient des juifs. Au-delà d’une prétention à un chiffrage précis, retenons donc l’image d’un nombre à peu près équivalent de fugitifs admis et refoulés, et encore beaucoup d’incertitude.

La mémoire

Venons-en maintenant à la mémoire.

Dans un premier temps, elle se distingue clairement de l’histoire en ayant la lutte contre l’oubli comme premier objectif, en se concentrant sur des objectifs de reconnaissance et d’affirmation spécifique de faits et de groupes particuliers, en présentant aussi une dimension émotionnelle et subjective. La mémoire serait l’apanage de spécificités identitaires quand l’histoire s’efforcerait de développer un point de vue scientifique plus général et plus global.

Beaucoup d’historiennes et d’historiens n’ont guère d’intérêt pour la mémoire et pensent qu’elle tend surtout à tyranniser l’histoire pour imposer ses points de vue particuliers.

Ce n’est pas le point de vue que nous entendons défendre. Notamment parce que l’histoire de la crise des fonds en déshérence en est en soi un parfait contre-exemple. À l’origine de cette crise, une campagne de dénonciation du Congrès juif mondial a en effet obligé les autorités suisses à apporter des réponses. Or, cette campagne était exagérée dans les chiffres qu’elle avançait et pouvait être perçue comme un abus de la mémoire. Cependant, cette expression mémorielle disproportionnée a provoqué la constitution de la Commission Bergier et a rendu possible ses travaux qui ont fait avancer notre connaissance critique de l’histoire. C’est donc un exemple qui a vu la mémoire exercer une pression bienvenue pour faire avancer l’histoire.

En réalité, l’histoire et la mémoire sont toujours en interaction et il y a lieu d’examiner de cas en cas les rôles qu’elles jouent l’une à l’égard de l’autre. Des actes de mémoire peuvent réveiller des historiennes et des historiens, ou contribuer à leur donner des moyens d’avancer. Mais il existe aussi des situations où des pressions mémorielles, notamment lorsqu’elles proviennent des pouvoirs politiques, ou quand elles sont fortement idéologiques, viennent contrecarrer le travail de l’histoire.

Pour essayer d’y voir clair, évoquons le philosophe juif allemand Walter Benjamin, qui a mis fin à ses jours en 1940 à Portbou alors qu’il cherchait à fuir le danger. Un monument lui est aujourd’hui consacré sous la forme d’un escalier qui descend vers la mer au-dessus d’une falaise, traverse un tunnel et aboutit à une vitre sur laquelle est inscrite en plusieurs langues la phrase suivante : « C’est bien plus difficile d’honorer la mémoire des anonymes que celles des personnes célèbres. La construction historique est consacrée à la mémoire de ceux qui n’ont pas de nom. »

Walter Benjamin défendait une conception de l’histoire consistant à se donner « pour tâche de brosser l’histoire à rebrousse-poil » (Benjamin, 2000, p. 433). Cette idée pourrait aussi être associée aux points de vue d’anthropologues comme Clifford Geertz cherchant à exercer un regard dense sur les sociétés et toutes leurs composantes, à en développer une description dense.

Cela dit, deux formules de l’historien Pierre Laborie, qui est pour nous une référence de premier plan dès que l’on parle de Seconde Guerre mondiale, d’opinion et de Résistance, nous permettent de réfléchir de manière plus approfondie à ces problématiques de la mémoire.

La première, c’est l’idée que l’historien, l’historienne, doive être à la fois sauve-mémoire et trouble-mémoire (Laborie, 1994, pp. 47-48). Sauve-mémoire parce qu’il y a, d’un point de vue scientifique, même s’il peut être aussi éthique ou relever d’une forme d’empathie, des faits et des réalités historiques à faire valoir, et des groupes particuliers à soutenir dans leur quête de reconnaissance, surtout face à l’existence de pressions dans la société pour s’y opposer. Trouble-mémoire, parce que c’est toujours la fonction de l’histoire critique que de mettre ses objets à distance, de les croiser avec des sources diverses et de faire valoir une certaine complexité. Cette formule est importante, parce que la critique historienne doit toujours être capable d’apporter les nuances qui sont nécessaires, voire le cas échéant de débusquer des impostures toujours possibles. N’oublions pas par exemple le cas terrible de Benjamin Wilkomirski, récompensé à la fin des années quatre-vingt-dix pour son récit intitulé Fragments. Une enfance 1939-1948, publié en français en 1997 deux ans après sa parution originale, qui prétendait être le témoignage d’un ancien enfant d’Auschwitz, l’auteur s’étant révélé ensuite être un enfant suisse abandonné par sa mère et placé dans une ferme suisse-alémanique : une expérience sans doute traumatique, mais ni la même expérience, ni le même traumatisme de ce qu’il prétendait raconter, ce qui a fait à l’époque, comme vous pouvez l’imaginer, le bonheur des négationnistes. Nous n’allons pas développer cet exemple, mais ajouter quand même rapidement qu’il aurait suffi d’ajouter la mention « œuvre de fiction » dans le livre pour que sa publication ne pose aucun problème, et soit même appréciée pour ce qu’elle était vraiment.

La seconde formule de Pierre Laborie, après l’historien sauve et trouble mémoire, c’est l’idée que tout événement du passé soit considéré comme ce qui advient à ce qui est advenu. Il vaut la peine de bien réfléchir à cette expression : l’événement, c’est ce qui advient à ce qui est advenu (Goetschel & Granger, 2011). Vous avez là, l’air de rien, une bonne partie de ce qui relie l’histoire et la mémoire. Le passé que l’histoire étudie est passé pour toujours. Nous n’y reviendrons pas. Les traces qui nous relient à ce passé et qui nous permettent de l’étudier peuvent être de toute nature. Elles sont parfois fragiles et éphémères. Et l’absence de traces, ou l’absence de connaissances de certaines traces potentielles, nous fait sans doute ignorer de larges pans du passé.

Le travail de mémoire consiste notamment à produire des traces, qui constituent ainsi de véritables marqueurs mémoriels. Il peut s’agir de plaques ou de monuments, d’ouvrages ou de fresques, de cérémonies ou de musées. Ainsi, la mémoire constitue une expression du passé, d’un certain passé, dans le présent. Ses expressions sont toujours des manifestations du présent, en réalité de présents successifs, qui ne parviennent à exister, à être entretenues, que grâce à un certain volontarisme, à un certain engagement.

Le travail de mémoire est donc une action inscrite dans le présent et dans des temporalités diverses qui comprennent toujours le temps représenté, celui des faits qui sont rappelés ou commémorés, et les temps représentants successifs qui marquent l’histoire de la mémoire de ces faits.

Prenons rapidement deux exemples en Suisse.

À Genève, en face d’Uni-Mail, au bout de la Plaine de Plainpalais, un monument monolithe est dédié « aux victimes du 9 novembre » et proclame la formule « Plus jamais ça ! » Rien n’est vraiment dit de la nature exacte du crime dont il est question. Mais la plaque est datée du 9 novembre 1982, ce qui est une information importante. En effet, il n’y a eu aucun monument durant les cinquante premières années qui ont suivi ce drame. De quoi s’agit-il ? En 1932, ce 9 novembre, un parti philofasciste organisait dans une salle voisine une soirée politique qui annonçait la mise en procès de deux personnalités socialistes, le leader local Léon Nicole, et le député Jacques Dicker, en mettant en exergue son identité juive et d’origine étrangère. L’arrière-grand-père de l’écrivain Joël Dicker était alors la cible d’insultes antisémites d’une violence inouïe. Une manifestation de protestation de la gauche et des syndicats a été convoquée, et rapidement interdite. Les autorités de la droite conservatrices, paniquées, ont alors fait convoquer la troupe encasernée à Lausanne, soit de jeunes recrues inexpérimentées. Cette manière irresponsable de prétendre maintenir l’ordre, et protéger une assemblée fasciste, a vite mal tourné et s’est soldée par la mort de 13 manifestants, et par 65 blessés. Mais de quoi ce monolithe parle-t-il exactement ? De l’assemblée fasciste et des attaques antisémites qui s’y sont déployées ? Ou de l’intervention d’une armée mobilisée par un pouvoir démocratique contre la population ouvrière ? S’agit-il d’une mémoire sociale, antifasciste ou antimilitariste ? Le monument ne le dit pas.

Le second exemple a fait parler de lui à plusieurs reprises dans la ville voisine de Lausanne. Il s’agit d’un doctorat honoris causa décerné par l’Université à Benito Mussolini en 1937, au moment même où le fascisme italien perpétrait des massacres terribles à Adis Abeba, dans cette Éthiopie qu’il venait de conquérir. En lien avec les contestations mémorielles liées à des figures de l’esclavagisme et de la colonisation, la demande a été formulée encore récemment de retirer ou d’annuler ce doctorat. La question a été prise au sérieux par l’Université qui a constitué une commission d’experts dont les conclusions ont consisté à proposer une série d’initiatives académique et critiques pour interroger cette décision de 1937, la situer dans son contexte et faire valoir la distance entre l’itinéraire de Mussolini et les valeurs actuelles de l’institution académique. La possibilité d’annuler cette récompense a été interrogée sur le plan juridique. Et une volonté de ne pas vouloir annuler un fait d’histoire, de ne pas vouloir refaire l’histoire, a été mise en avant. Cependant, ces orientations réfléchies et argumentées ne sont pas pleinement convaincantes. Dans la mesure où la question du fascisme italien reste posée dans le présent, avec au gouvernement des héritiers du Mouvement social italien qui, dès le lendemain de la guerre, n’entendait ni restaurer, ni renier le fascisme, la question se pose quand même de la nécessité non pas d’effacer, mais disons plutôt, de désactiver cette reconnaissance afin qu’elle ne puisse en aucun cas être utilisée à leur profit par de sinistres héritiers.

À propos de mémoire, évoquons encore rapidement un autre aspect de ce qui la relie au temps qui passe. Souvent, le travail de mémoire se présente comme un travail de volonté, un travail à contre-courant, comme s’il consistait à remonter une rivière dans le sens contraire, avec les conséquences que l’on imagine dès que l’effort et le volontarisme sont mis en pause. En effet, si flamboyantes et engagées que soient une commémoration ou une action mémorielle ponctuelles, la question de leur inscription dans la durée se pose forcément et toutes ne se renouvellent pas.

Cette question de la mémoire se pose évidemment d’une façon particulière alors que nous entrons dans ce que j’appelle l’ère d’après les témoins, en référence à l’ère des témoins évoquée par Annette Wieviorka à la fin du XXe siècle. L’expérience préalable de la mémoire de la Grande Guerre nous a certes montré que ce qu’avaient écrit les poilus leur survivait assez largement. En revanche, les témoignages directs et de vive voix devront être remplacés, peut-être par des enregistrements vidéo. Mais ce n’est pas tout à fait la même chose.

Comment ne pas être admiratif de la figure de Liliana Segre en Italie, une rescapée des camps qui avait été refoulée à la frontière suisse, avec son père qu’elle perdra à Auschwitz ? Elle est elle aussi peu connue en Suisse romande. Le président italien Sergio Mattarella l’a nommée sénatrice à vie il y a quelques années. Sa présidence rituelle du Sénat, en tant que doyenne, lors de l’investiture et de l’inauguration de la législature marquée par une majorité d’extrême droite était d’une grande dignité, tout comme un discours parlementaire solennel récemment prononcé en défense de la Constitution et contre le projet de « premierato », d’élection directe de la présidence du Conseil, que le gouvernement actuellement en place cherche à faire valoir.

Deux personnalités emblématiques sont encore à évoquer, l’une disparue et l’autre encore parmi nous, parce qu’elle nous ont beaucoup marqué en exprimant toute l’importance à leurs yeux que les nouvelles générations prennent leur relais mémoriel. Gerhart Riegner était un jeune délégué du Congrès juif mondial établi à Genève quand il a eu à transmettre aux autorités alliées et helvétiques, dans le fameux télégramme Riegner, durant l’été 1942, des informations effrayantes sur l’existence de la Solution finale. À la fin de sa vie, et du siècle dernier, il était préoccupé par les réactions de repli et de déni qui s’exprimaient en Suisse, et de l’antisémitisme qui se réveillait. Quant à la présidente d’honneur de la Fondation pour la mémoire de la Déportation, Marie-José Chombart de Lauwe, elle nous a aussi alerté sur cette question de l’inscription de la transmission mémorielle dans la durée. Elle incarne par ailleurs magnifiquement cette interaction productive entre histoire et mémoire puisqu’elle s’est revendiquée comme témoin et chercheuse, ayant étudié les sciences sociales à un niveau doctoral pour tenter de comprendre et de donner un sens possible à sa propre expérience.

Le relativisme

Venons-en maintenant à la notion de relativisme. Nous aurions pu parler de négationnisme, de déni, d’occultation, de mensonge, mais ce sont là toutes les dérives qui peuvent se cacher derrière ce phénomène apparemment plus léger, le relativisme.

De quoi s’agit-il ?

Prenons tout d’abord un exemple italien. Il s’agit d’une tentative récurrente de la droite et de l’extrême droite de s’en prendre à la mémoire républicaine et antifasciste de l’Italie en appelant à une réconciliation des mémoires qui ne produirait que du brouillage. Par exemple, beaucoup de jeunes gens du Sud de l’Italie ont été enrôlés dans l’armée italienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Parmi ceux qui ne sont pas revenus, certains ont été tués en 1942 face aux armées alliées lors des batailles d’El Alamein en Égypte. D’autres, enrôlés dans la division Acqui, ont été tués un an plus tard sur l’île de Célaphonie après leur refus de continuer la guerre avec les Allemands à la suite de l’Armistice entre les Italiens et les Alliés.

Que le chagrin des mères des uns et des autres soit le même, ce n’est pas contestable. Mais ce n’est pas une raison pour les commémorer tous de la même manière. Le travail d’histoire consiste ici à reprendre le schéma de Raul Hilberg dans La destruction des juifs d’Europe, c’est-à-dire la prise en compte des trois points de vue portés sur le même crime de masse, celui des victimes, et de leurs mères, mais aussi celui des exécuteurs et bourreaux, et enfin celui des témoins qui peuvent être actifs ou passifs, ceux qui n’ont rien vu, rien n’entendu… Le travail d’histoire interroge donc la nature des crimes et de ce qui a causé la mort des victimes, ce qui, dans les cas d’El Alamein et Céphalonie, mourir dans les forces de l’Axe et mourir pour avoir refusé de combattre avec les forces de l’Axe, ne peut donc en aucun cas être considéré de la même manière. Mais ces tentatives de brouillage par assimilation ou relativisme ont été constamment présentes dans l’histoire de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale en Italie (par exemple Schwarz, 2010).

Dans le département de la Haute-Savoie, un même relativisme a pris des allures un peu extrêmes dans deux affaires que nous évoquerons brièvement, provoquées par un seul et même auteur (voir Heimberg, 2014).

Dans un ouvrage qui fait suite à une thèse de doctorat aussi intrigante que discutable, l’expérience du maquis des Glières en février-mars 1944 est l’objet d’une dépréciation très agressive, réduite à un mythe équivalent à un vaste mensonge. L’ouvrage comprenait bien encore quelques nuances, mais les déclarations de l’auteur dans les médias en étaient complètement dénuées. Par exemple, dans le journal suisse Le Temps, le 14 septembre 2012, sous le titre « La bataille des Glières serait un mythe » : « On a dit que c’était pour recevoir des parachutages d’armes par les Alliés que le maquis s’est formé, c’est faux, la raison première pour laquelle on a rejoint Glières, c’est pour échapper au STO et se cacher. » Ainsi, de manière répétée, l’auteur ne cesse de proférer qu’il ne se serait rien passé aux Glières et que les résistants auraient raconté n’importe quoi. Cette dépréciation de la Résistance n’est évidemment pas anodine et s’inscrit dans un certain air du temps. Elle est aussi liée à la doxa glauque que Pierre Laborie a déconstruite et qui voudrait que la population française sous l’Occupation ait compris 10 % de résistants, 10 % de collabos et une masse d’attentistes (Laborie, 2011, p. 53). Ces lieux communs tournent le dos à une histoire fine, notamment une histoire de la Résistance qui prenne en compte à la fois une Résistance-organisation et une Résistance-mouvement, en considérant tous les engagements discrets, tous les doubles jeux en situation de contrainte, mais aussi toutes les évolutions au cours de la période. C’est une perspective qui s’oppose à la réduction de la Résistance à sa seule dimension militaire, une vision qui ne permet pas de prendre en compte les réalités et les effets des soutiens au sein de la population (Marcot, 2013).

Dans un autre ouvrage de brouillage des mémoires sur les prétendus deux crimes de guerre équivalents à Habère-Lullin, le même auteur a prétendu mettre sur le même plan les deux dates du 26 décembre 1943 et du 2 septembre 1944. La première concerne le massacre nazi perpétré dans le château du village où se déroulait un bal : 24 jeunes ont été exécutés, de même que le fruitier local ; d’autres jeunes ont ensuite été déportés, dont 6 ne reviendront pas, ce qui fait 31 victimes. La seconde date, soumise à un narratif d’équivalence tout à fait abusif, est celle de l’exécution, au même endroit, de 40 policiers ou militaires allemands et nazis, dans le contexte immédiat et encore incertain de la libération de la région. Là encore, l’auteur fait mine de respecter les victimes de décembre, mais le fond de sa pensée est d’abord orienté vers une détestation de la Résistance et des autorités de la Libération, quitte à tout mélanger et raconter n’importe quoi.

Ces deux attaques relativistes par lesquelles les victimes ne valent pas mieux que les criminels ont toutefois eu un effet positif. Pour Habère-Lullin, Christiane Béchet-Baretta, Gérard Capon et les Amis de la Fondation ont publié en 2016 un livre pour faire connaître le massacre de Noël 1943. Pour les Glières, l’ouvrage de mémoire immédiate qui avait été publié par les rescapés a été réédité d’une manière très intéressante qui met en évidence les interactions entre histoire et mémoire : le texte d’origine a été réédité tel quel, entouré par des textes contemporains qui proposent une mise à jour historiographique et mémorielle. L’ouvrage comprend une magnifique postface de Jean-Marie Guillon qui est une véritable mise au point. En voici un bref extrait (Guillon, 2014, pp. 219-220) :

« La tâche de l’historien est de restituer les événements passés, dans toutes leurs dimensions, de compléter grâce à des sources nouvelles des versions antérieures ou de les rectifier si erreurs il y a eu, mais elle est surtout de comprendre et faire comprendre. Il est nécessaire de rétablir, par exemple, la réalité des chiffres, en général erronés, souvent excessifs, qui ont été diffusés pour soulever la colère ou l’enthousiasme, pour des raisons de propagande, et qui ont été rarement rectifiés par la suite. Il est normal de restituer les événements et de les ramener à des dimensions plus modestes quand il y a lieu. Mais faire de l’histoire n’est pas collecter les "faits", sans se demander ce qu’est un fait, sans s’interroger sur les niveaux de perception, sur les motivations et les grilles de lecture des divers acteurs ou commentateurs, sans questionner toutes les sources, y compris celles qui paraissent les plus "objectives" (notamment lorsqu’elles sont fabriquées sur le champ avec des intentions qu’il faut percer, des rédacteurs et des destinataires dont il faut connaître les calculs ou les responsabilités). »

Le travail (d’histoire et de mémoire) comme enjeu de transmission

Ajoutons encore quelques mots pour conclure sur le travail d’histoire et de mémoire, sur les enjeux de la transmission et sur les limites préoccupantes des politiques de mémoire.

Deux chercheuses en sciences sociales, Sarah Gensburger et Sandrine Lefranc, nous ont alertés il y a quelques années sur ce problème en se demandant à quoi servent les politiques de mémoire (Gensburger & Lefranc, 2017). Elles ont montré que le renforcement de ces politiques mémorielles n’avaient en tout cas pas empêché la montée des idées d’extrême droite, notamment pas chez les jeunes. Elles n’en concluent pas pour autant qu’il faille y renoncer, mais elles invitent fortement les acteurs de ces politiques de mémoire à réfléchir sérieusement sur ce problème et sur leurs propres pratiques.

Nous tirons quelques réflexions d’une expérience de formation d’enseignantes et enseignants d’histoire durant un bon quart de siècle. Elles portent sur la nature des connaissances d’histoire, sur les modalités de la pédagogie de mémoire et sur la nécessité d’être un peu cohérent dans notre société.

Sur la nature des connaissances d’histoire à transmettre, un fait est particulièrement préoccupant : en ayant beaucoup trop peu de temps pour en parler, les enseignantes et les enseignantes sont amenés à insister en premier lieu sur l’issue tragique et effrayante de l’expérience des fascismes, ou du nazifascisme comme disent les Italiens, parce qu’il leur faut en effet s’assurer de bien faire passer la réalité abyssale des près de 6 millions de juifs européens détruits et des dizaines de millions de victimes civiles. C’est d’autant plus nécessaire que le négationnisme n’est jamais loin, et pourrait même revenir avec les relativismes, les fausses nouvelles et les complotismes sur les réseaux sociaux. Sans compter que, malheureusement, la fameuse prévention des crimes contre l’humanité ne passe pas forcément, et en tout cas pas seulement, par là. Il nous semble en effet qu’il faudrait pour cela examiner par exemple avec attention les prémices et les conditions de l’arrivée au pouvoir de ces régimes, qui n’ont pas vraiment gagné d’élections régulières, mais qui ont été surtout placés au pouvoir par des régimes libéraux conservateurs en déroute.

À ce propos, une petite remarque : nous avons évoqué tout à l’heure le 10 juin. Or, le 10 juin 1924 marque la mort du député socialiste italien Giacomo Matteotti, un parlementaire qui avait vertement et très courageusement dénoncé quelques jours auparavant la farce des dernières élections par lesquelles le fascisme entendait asseoir son pouvoir. Or, le 10 juin 1942, c’est la date du massacre par les nazis de la population de Lidice, en République Tchèque, comme le 10 juin 1944 marque le massacre par les nazis de la population civile d’Oradour-sur-Glane. Ainsi, à partir de cette connivence de dates, ne serait-il pas symboliquement intéressant d’enseigner ces massacres en lien étroit avec le sort funeste, et surtout le combat démocratique, de Giacomo Matteotti ?

Deuxième réflexion sur la pédagogie : quelles devraient en être les modalités ? Nous souhaitons plaider ici pour que l’on ne confonde pas pédagogie et commémoration et pour que le travail de mémoire auprès des jeunes procède d’une forme de responsabilisation, en évitant tout risque de moralisation ou de sacralisation. Mentionnons à ce propos un dilemme que nous ne savons pas comment résoudre, mais qui nous paraît inspirant. Il consiste à se demander comment faire valoir sans prescrire ? C’est une manière d’éviter toute forme de catéchisme laïc, à partir de la conviction que, même pour les meilleures causes, toute forme de catéchisme risque d’être contre-productive. Mais c’est bien un dilemme, parce que la défense de certaines valeurs et l’idée de ne pas les imposer, mais plutôt de faire en sorte qu’il paraisse nécessaire de s’y tenir, tout cela ne va pas de soi.

Enfin, un troisième élément de réflexion concerne le principe de cohérence.

Rosa Maria Dell'Aria était enseignante dans une école secondaire de Palerme. À l’occasion de la Journée de la mémoire du 27 janvier 2019, elle a encadré des élèves qui ont réalisé une belle vidéo qui comparait le présent au passé en se demandant quel était le sens pour le présent d'une commémoration comme la Journée de la mémoire ou les 80 ans de l’adoption des lois raciales par le régime fasciste. Un individu d'extrême-droite malveillant avait ensuite protesté en interpellant les autorités nationales. Quelques mois plus tard, après mise sous enquête, l’enseignante avait été suspendue pour 15 jours. Cette censure autoritaire, un non-sens pour la démocratie et pour la pédagogie, avait finalement été levée. Mais elle n’en a pas moins eu beaucoup à nous apprendre (Heimberg & De Cock, 2019).

Ces élèves avaient décidé de questionner la politique antimigratoire du ministre de l’Intérieur de l’époque, un certain Matteo Salvini. Cette enseignante, après sa suspension, avait été ensuite reçue avec ses élèves par le président Mattarella.

Une élève de Palerme l’avait soutenue en ces termes :

« Soyez fière, au contraire, de la pensée critique que vous avez su faire développer à vos élèves, de la liberté de manifestation de la pensée qui n'est pas seulement formelle, mais substantielle, et pratiquée dans votre école, de la stature culturelle d'un groupe d'élèves qui ne se limite pas à apprendre servilement la date d'une bataille, mais qui réfléchit, analyse de manière critique et crée sa propre pensée indépendante, qui exprime ses doutes et sa réprobation. »

Un enseignant de Rome s’était aussi exprimé :

« Chassez-moi aussi de l'école, s'il le faut, mais je ne pourrais plus me regarder dans le miroir si je ne faisais pas toujours tout ce qui est en mon pouvoir pour que les enfants pensent par eux-mêmes. Quelle que soit leur pensée, même complètement contraire à la mienne.

Je me fiche que les élèves pensent la même chose que moi. Je souhaite que les élèves réfléchissent. Ils sont et seront toujours ce qui est le plus important. Et croyez-moi, je les connais : ils refuseront eux-mêmes un monde dans lequel vous n'êtes plus libres de penser. »

Cela nous avait alors rappelé des jeunes filles d’une école de Suisse allemande, à Rorschach, qui avaient interpellé le Conseil fédéral en septembre 1942 sur sa politique d’asile et la fermeture des frontières. Une enquête avait été menée en vain contre leur enseignant. Mais, rien à faire, cette belle lettre avait bien été le fait de leur propre initiative, en tant que jeunes chrétiennes gênées par une tel manque d’humanité.

Une ultime conclusion

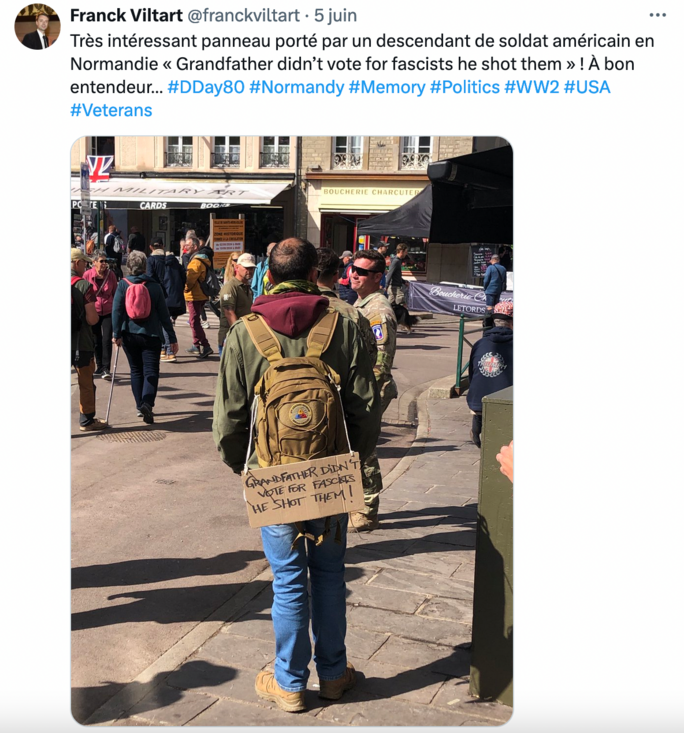

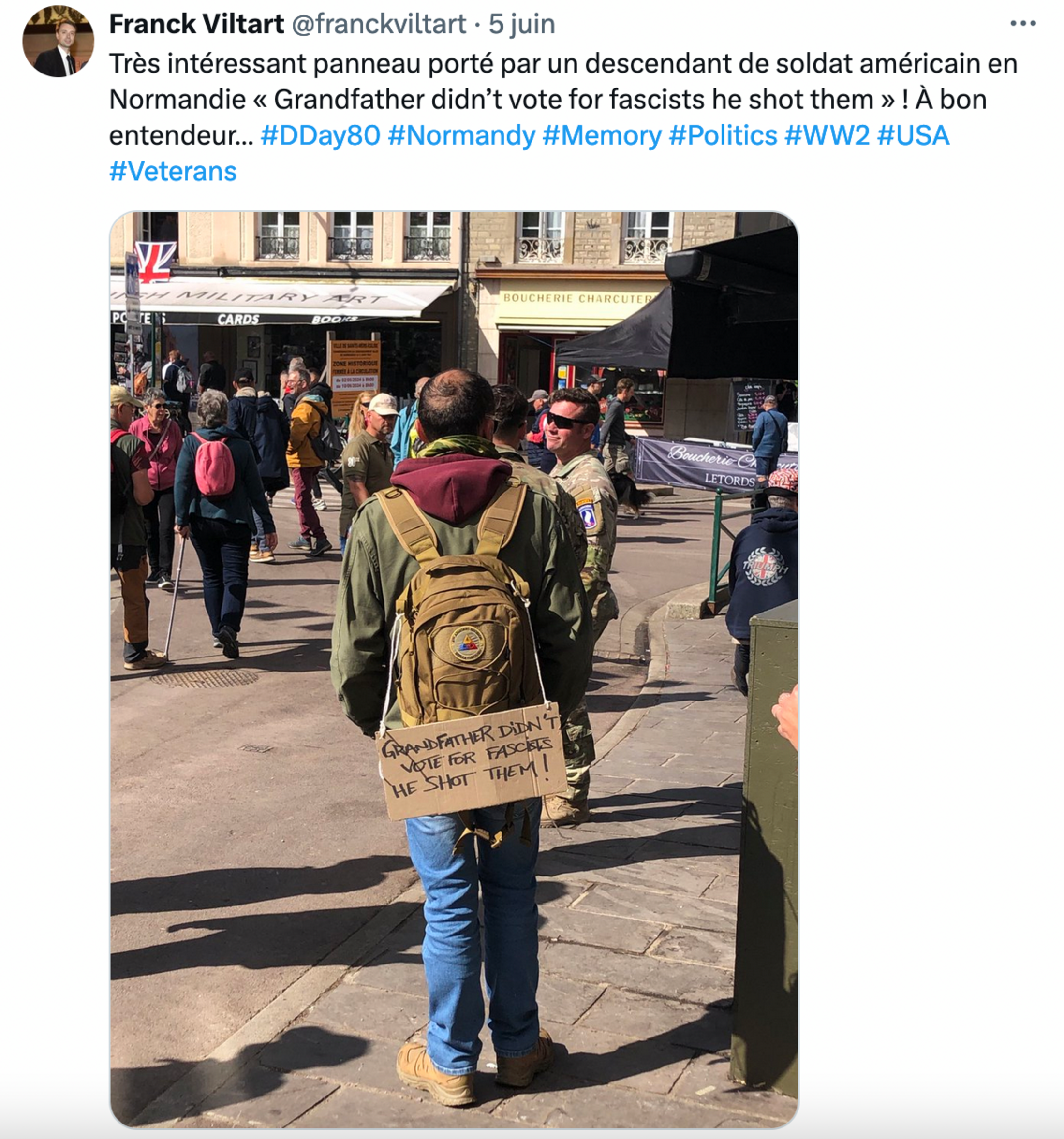

Terminons cette présentation avec deux images vues tout récemment sur les réseaux sociaux.

La première est une capture d’écran de la retransmission des 20 km de marche des femmes aux derniers championnats d’Europe de Rome. On y voit une marcheuse en plein effort qui foule des inscriptions « Duce Duce Duce », celles qui se trouvent dans la zone du Stade des Marbres, juste à côté du Stade Olympique dans le quartier du Foro Italico, l’ancien Foro Mussolini.

Agrandissement : Illustration 1

La seconde est l’image d’un jeune adulte vraisemblablement anglophone aux commémorations du Débarquement de Normandie qui porte l’inscription suivante que nous traduisons de l’anglais : « Mon grand-père ne votait pas pour les fascistes. Il les abattait ! »

Agrandissement : Illustration 2

Références :

Benjamin, Walter (2000), « Sur le concept d’histoire », in Œuvres III, Paris, Gallimard-Folio essais, pp. 427-443 (1942).

Béchet-Baretta, Christiane & Gérard Capon (2016), avec les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation et la Direction territoriale de la Haute-Savoie, Noël 1943. Le massacre d’Habère-Lullin. Chronique d’un crime nazi. Témoignages et documents, Thonon-les-Bains, Éditions de l’Astronome.

Bloch, Marc (2006), L’Histoire, La Guerre, la Résistance, Paris, Quarto-Gallimard.

CIE, Commission Internationale d’Experts Suisse-Seconde Guerre mondiale (Commission Bergier) (2002), La Suisse, le national-socialisme et la Seconde Guerre mondiale, rapport final, Zurich, Pendo [https://www.uek.ch/fr/].

De Cock, Laurence & Charles Heimberg (2019), « Hommage à Rosa Maria Dell’Aria. Défendre la liberté d’expression des élèves et le travail d’une enseignante contre toute dérive autoritaire », En Jeu. Histoire et mémoires vivantes, n°13, pp. 83-89.

Dischl, Jonas & Christian Mathis (2023), « Comment faire face au ‘Schweinekerle’ ? Réflexions sur la culture mémorielle suisse en rapport avec le massacre de Saint-Gingolph de juillet 1944 », En Jeu. Histoire et mémoires vivantes, n° 17, pp. 67-81.

Douzou, Laurent (2023), « Le mythe de la Résistance en France : ‘une réécriture du passé’ », entretien avec Marina Bellot, Retronews, repéré dans : https://www.retronews.fr/conflits-et-relations-internationales/interview/2023/06/14/le-mythe-de-la-resistance.

Gensburger, Sarah & Sandrine Lefranc, À quoi servent les politiques de mémoire ?, Paris, Presses de Sciences Po, 2017.

Goetschel, Pascale & Christophe Granger (2011), « L'événement, c'est ce qui advient à ce qui est advenu... », Entretien avec Pierre Laborie, Sociétés & Représentations, n° 32, pp. 167-181.

Guillon, Jean-Marie (2014), « De l’histoire de la Résistance à l’histoire des Glières. La Résistance dans la mémoire collective », in Vivre libre ou mourir. Plateau des Glières Haute-Savoie 1944, réédition, Montmélian, La Fontaine de Siloé, pp. 209-237.

Heimberg, Charles (2014), « Résistance et Libération en Haute-Savoie. Un relativisme et un brouillage mémoriel à géométrie variable », En Jeu. Histoire et mémoires vivantes, no. 3, pp. 167-178.

Laborie, Pierre (1994), « Historiens sous haute surveillance », Esprit, n° 198, pp. 36-49.

Laborie, Pierre (2011), Le chagrin et le venin, Occupations. Résistance. Idées reçues, Paris, Bayard.

Marcot, François (2013), « Comment écrire l’histoire de la Résistance ? », Le Débat, n° 177, pp. 173-185.

Momigliano, Arnaldo (1992), Les fondations du savoir historique, Paris, Les Belles Lettres, (1990).

Perrenoud, Marc (2019), « Le rapport de la commission Bergier sur les réfugiés. Rappels et perspectives », Revue d’Histoire de la Shoah, n° 210, pp. 55-83.

Schwarz, Guri (2010), Tu mi devi seppellir. Riti funebri e culto nazionale alle origini della Repubblica, Turin, UTET.