Chronique pour mémoires

L'un des aspects les plus déroutants de la gestion de la pandémie en Suisse, c'est l'absence de mémoire d'une vague à l'autre, d'un automne à l'autre. Mais ce n'est pas le seul. Une fois sortis de cette pandémie, nous devrons nous demander dans quelle mesure elle a été le fruit d'une fatalité naturelle ou la conséquence de problèmes humains, d'une gestion collective pleine d'insuffisances.

Un double constat déroutant pour la Suisse

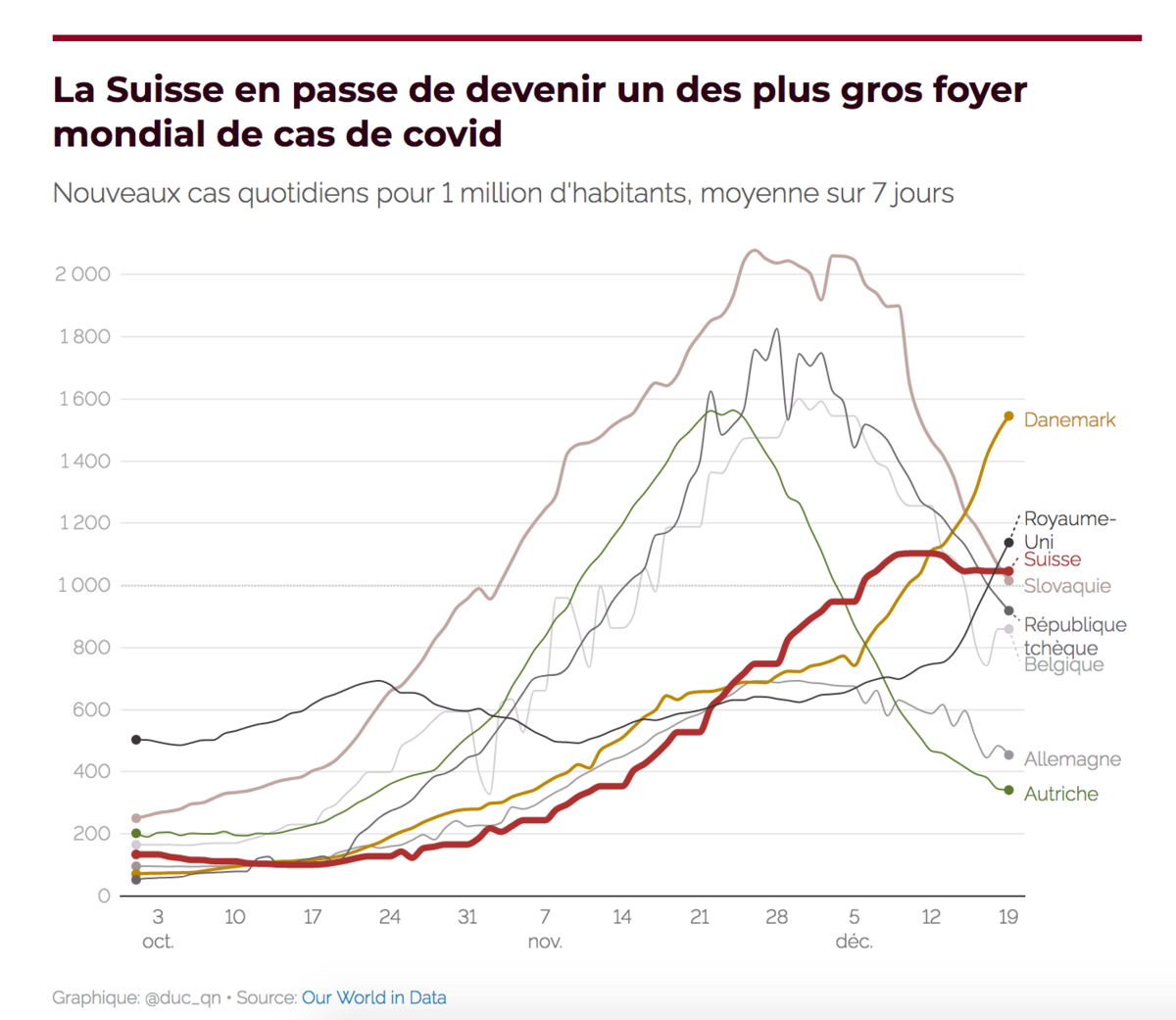

Comment se fait-il que la Suisse, l'un des pays les plus aisés de la planète, ait pu se retrouver à un moment donné dans un autre peloton de tête, celui des pays dans lesquels l'incidence de nouveaux cas de Covid-19 était la plus forte, tout en étant par ailleurs au plus bas du classement pour ce qui concerne le nombre de tests par habitant (voir ici, en date du 20.12.2021)?

Agrandissement : Illustration 1

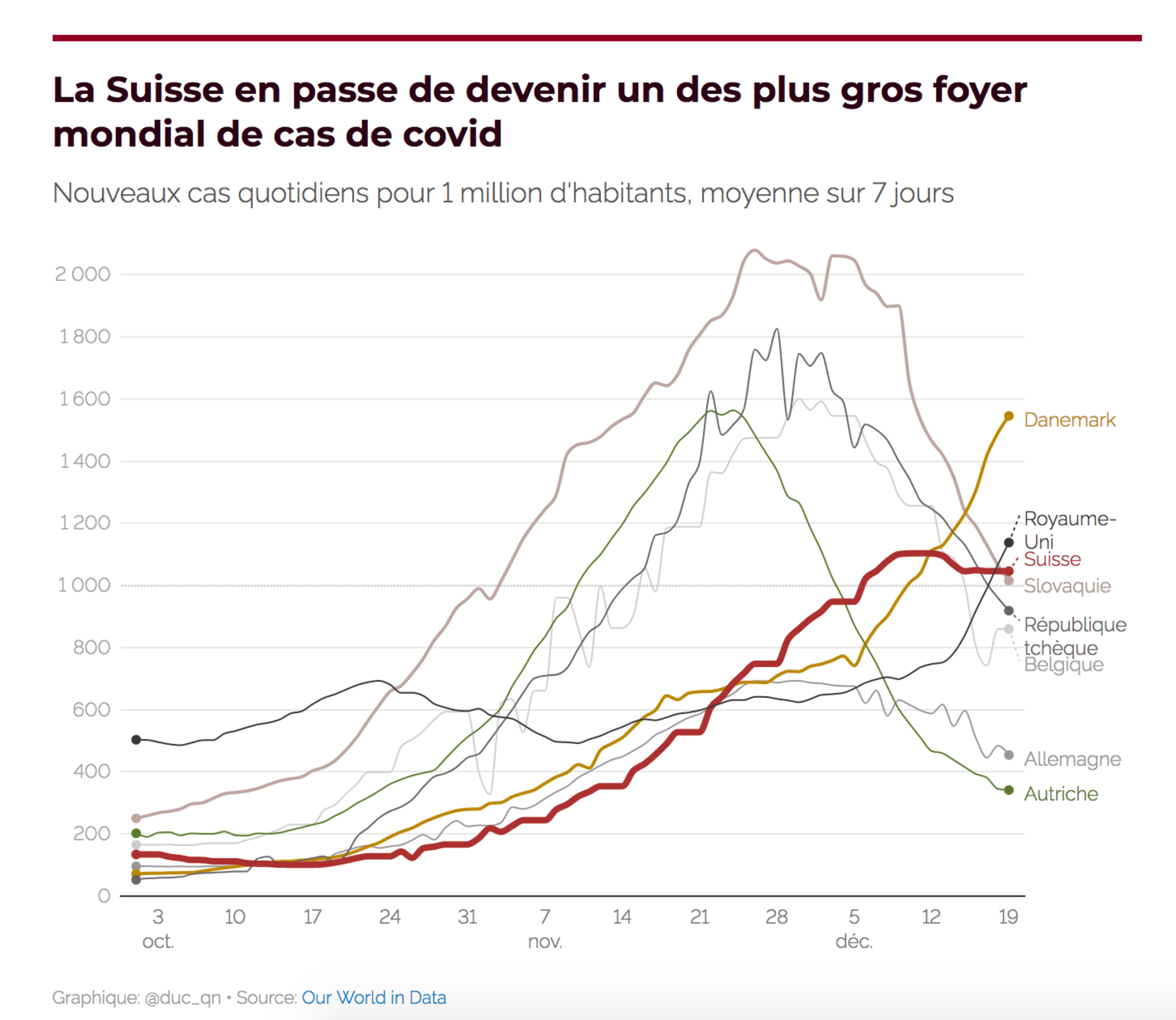

L'explication de ce premier constat se trouve en partie dans une autre réalité qui pèse lourdement sur la situation pandémique actuelle, celle qui concerne la politique vaccinale de la Suisse. En effet, là encore, la Confédération Helvétique se distingue en ayant le taux de vaccination le plus bas d'Europe occidentale.

Agrandissement : Illustration 2

Il faudra donc se souvenir de ce double constat ponctuel de décembre 2021, qui en renouvelle un autre à peu près analogue, mais sans enjeu de vaccination, une année auparavant. Les titres de presse de cette fin d'année 2021 évoquent ainsi la souffrance de patients dont l'opération"non-urgente" doit être repoussée; celle de soignant-es au bout du rouleau qui voient la situation dans leur lieu de travail se dégrader à nouveau; la désorientation de gens de bonne volonté qui ne comprennent plus rien aux consignes et qui doivent attendre leur dose vaccinale de rappel parce que des annonces précipitées et trop tardives viennent de succéder à un incompréhensible attentisme. En outre, gratuits, puis payants, puis à nouveau gratuits pour certains d'entre eux, les tests servent massivement pour donner accès à des activités sociales à des non-vacciné-es, ce qui les rend moins accessibles pour des usages qui devraient être prioritaires en présence de symptômes ou d'autotests positifs à confirmer.

Bien sûr, la population suisse reste privilégiée à l'échelle du monde puisqu'elle accède aux vaccins les plus efficaces, certes pas aussi vite que possible et nécessaire, mais elle y accède, alors que ce n'est pas le cas des pays les plus pauvres de la planète. De ce point du vue, d'ailleurs, parce que "l'accès aux vaccins pour tous est une question d'éthique et de sécurité sanitaire mondiale", ce qui doit le plus être reproché aux autorités suisses concerne en premier lieu le fait de se manifester en première ligne pour empêcher la levée des brevets relatifs à la fabrication de ces vaccins, avec comme seule perspective de défendre les intérêts financiers de l'industrie pharmaceutique. Cette Suisse institutionnelle et politique résolument enfermée dans les dogmes du libéralisme économique nous mène ainsi droit dans le mur.

Un double récit comme source décisive du double constat susmentionné

Les péripéties de cette gestion déroutante de la pandémie n'ont pas forcément à être commentées dans leur actualité immédiate, en particulier face à une nouvelle vague et un nouveau variant qui créent encore plus d'incertitude et obligent à s'en tenir à des faits scientifiques bien établis. Mais l'expérience de bientôt deux ans de pandémie n'en permet pas moins de se poser des questions sur la gestion politique de cette crise. Il est ainsi intéressant de revenir en arrière et d'examiner ce qui s'est passé l'été dernier. Un document officiel en particulier nous fournit beaucoup d'enseignements, le communiqué du Conseil fédéral publié en date du 11 août 2021. Extraits de cette déclaration du gouvernement suisse.

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

Ainsi, la situation actuelle en Suisse a quelque chose à voir avec un double récit constamment asséné et qui n'a probablement pas fini de faire des dégâts.

Le premier aspect de ce récit consiste à prétendre que nous devrions vivre avec ce virus, avec la seule préoccupation de ne pas laisser déborder les hôpitaux et leurs soins intensifs. Cette posture a quelque chose d'inquiétant parce que, face à l'imprévisibilité marquée de la pandémie, elle fait l'impasse sur le principe de prévention et nous fait risquer de perdre le contrôle de la situation faute d'avoir su réagir à temps, avec pour conséquence le retour à une situation insupportable, avec des soignant-es poussé-es à bout et des patient-es se voyant refuser d'autres soins parfois importants pour leur présent et leur avenir. Éviter la surcharge, voire le débordement chaotique, des soins intensifs est bien sûr nécessaire et légitime. Mais l'action de santé publique doit absolument s'exercer bien en amont de cette perspective pour éviter les covids longs, garantir les soins à toutes les catégories de malades et prévenir sérieusement tout dérapage sans attendre cette surcharge, ni s'en approcher. Ainsi l'idée de laisser circuler le virus, domaine dans lequel, nous l'avons vu, la Suisse est malheureusement à la pointe, se révèle-t-elle après coup potentiellement problématique face à de nouveaux variants et de nouvelles poussées.

Le second aspect, le plus libéral, affirme le primat de la liberté individuelle et de la responsabilité qui en découle (ou pas). Il relève d'un principe thatchérien par lequel les individus n'ont pas à faire forcément société dans tous les domaines. Cette notion biaisée et asociale de la "liberté" est clairement à l'origine des piètres résultats d'une campagne vaccinale placée d'emblée, et sans que cela ait jamais été débattu dans les circonstances nouvelles de cette pandémie, sous les auspices d'un tabou à l'égard de toute idée de responsabilité et de nécessité sociales en la matière. Au fur et à mesure des variants et des vagues de Covid-19, c'est pourtant quand même une forme détournée d'obligation vaccinale qui finit par s'imposer en exacerbant encore plus les tensions. Alors qu'il aurait sans doute mieux valu poser le problème autrement, en discuter d'emblée ouvertement et dans d'autres termes.

Une affaire de pédagogie?

Bien sûr, ce double récit n'aurait sans doute pas pu être complètement inversé dans la vraie vie. Il apparaît aujourd'hui qu'une politique zéro covid, si elle a bien été tentée dans certains pays lointains, n'aurait probablement été ni possible dans l'absolu, ni tenable dans la durée, même au prix d'une coercition exacerbée dont personne n'aurait voulu. Il n'y a pas non plus de risque zéro. Quant au principe d'une obligation vaccinale affirmée et assumée en termes de santé publique, il aurait forcément correspondu davantage à un mode de gestion de la crise qu'à une mesure appliquée effectivement, personne ne pouvant imaginer des vaccinations contraintes et forcées dans une démocratie. Nous ne sommes donc pas face à des alternatives en noir ou blanc. Cependant, les discours publics et officiels qui ont été tenus ont eu ici toute leur importance. Dans les deux cas, il y avait assurément beaucoup mieux à faire pour réduire la circulation du virus et pour obtenir une meilleure couverture vaccinale.

En ce qui concerne la vaccination, le fait de l'avoir présentée comme une option individuelle librement consentie pour évoluer ensuite vers des formes de contrainte indirectes imposées par l'évolution pandémique a forcément créé beaucoup de confusion, et de mécontentement. Ni la contrainte répressive, ni le chantage indirect ressenti avec l'exigence, sociale cette fois, d'un certificat sanitaire devenant vaccinal, ni la moralisation, ni la culpabilisation ne sont des postures satisfaisantes. Mais alors, comment assurer le bien commun en obtenant un meilleur taux de vaccination de la population? C'est sans doute ici un problème de pédagogie. Mais la possibilité même de la pédagogie a été d'emblée fortement altérée quand s'est d'abord imposé ce discours officiel socialement irresponsable de la liberté individuelle. En effet, comment être complètement libre face aux malades, aux personnes décédées, au personnel soignant épuisé? Et quelle est la liberté des plus vulnérables?

Mieux aurait valu discuter largement et mieux aurait valu convaincre sur d'autres bases. Pas avec de la morale, mais avec des données factuelles présentées en toute transparence. Il aurait fallu, il faudrait aussi pour cela interpeller les réticent-es, développer une dynamique collective sur les lieux de travail, dans les espaces de loisirs et de vie, non plus sur la base d'une fausse liberté qui nie celle des autres, mais par une discussion libre et ouverte autour du bien commun. Le principe de l'obligation vaccinale est d'abord une responsabilité politique de santé publique, pour garantir l'accessibilité des vaccins, mais aussi des conditions de leur mise à disposition permettant d'informer et de convaincre les hésitant-es, puisque l'injonction ne suffit pas et qu'il faut du dialogue.

Tout cela, bien entendu, ne coule pas de source et relève d'une grande complexité. Mais en attendant, les signes donnés par les autorités ne vont vraiment pas dans le bon sens: le fiasco de campagnes de promotion peu convaincantes et l'attentisme de ces dernières semaines sur les doses de rappel, mais aussi la fermeture de centres de vaccination pendant les fêtes de fin d'année, tout cela n'est guère encourageant. Et risque de rendre inévitable, faute de s'être donné les moyens de l'éviter, le principe de plus en plus étendu d'un certificat vaccinal contraignant, incluant le rappel, pour accéder à la vie collective.

Interroger ce qui ne doit plus durer

Personnellement, faute de compétences particulières en médecine, virologie ou épidémiologie, je m'efforce d'être en mesure, sur la base de mon travail sur la transmission de l'histoire et des sciences sociales pour favoriser une faculté de discernement, de comprendre un propos d'experts dans l'espace public, éditorial et médiatique, d'examiner ce qu'en font ou pas les autorités politiques responsables de la santé publique et de savoir à qui me fier en fin de compte pour mesurer ce qui est en train de se passer et comment y réagir. C'est dans ce contexte que je mesure notamment l'écart entre les préconisations des scientifiques et les décisions de l'autorité politique. Et que j'en viens à exprimer une grande consternation face à un gouvernement qui a cru bon de déclarer que dès lors que celles et ceux qui le souhaitaient ont pu se faire vacciner, il n'y avait plus lieu d'empêcher le virus de circuler, avec la seule réserve de faire en sorte d'éviter un débordement des soins intensifs dans les hôpitaux. En outre, mis à part une stratégie vaccinale qui a sans doute tout un potentiel d'efficacité pour autant qu'elle soit destinée à toute la planète, la négligence d'autres moyens de lutte contre la pandémie en amont de toutes les vagues et de tous les variants paraît vraiment problématique et explique en partie où nous en sommes.

En s'appuyant sur des alertes constamment exprimées par des expert-es à qui se fier, comme par exemple cette intervention récente d'un épidémiologiste et d'une journaliste scientifique, il apparaît ainsi déplorable, en Suisse, notamment:

- que la consigne de l'obligation générale du port du masque en lieu fermé, même en pouvant assurer une distance d'un mètre cinquante, et même en étant vacciné puisque les vaccins ne protègent pas complètement de la contamination, n'ait pas été maintenue constamment, y compris lorsque la situation pandémique était plus favorable, entre deux vagues;

- que la question de la garantie d'une aération efficace et contrôlée de tous les lieux fermés collectifs, au moyen de capteurs et, si nécessaire, de purificateurs, n'ait jamais été prise au sérieux alors qu'elle est cruciale et qu'elle pourrait se révéler comme un enjeu majeur de santé publique pour sortir de cette pandémie et en prévenir d'autres à l'avenir;

- que la mise à disposition gratuite et sur une large échelle de masques FFP2 et d'autotests n'ait jamais été prévue et mise en place pour en encourager largement l'usage comme moyen collectif de freiner la circulation du virus au moment d'une péjoration de la situation.

Faire valoir l'importance de ces mesures, comme celle de la levée des brevets pour permettre une vaccination à l'échelle de toute la planète, serait d'autant plus utile que cela mettrait de côté la prévalence mortifère dans l'espace public de l'expression de revendications relevant de la démagogie, de la dénégation, voire du complotisme. Ces mesures, qui auraient pu et pourraient compléter une campagne vaccinale qui aurait elle-même dû être beaucoup plus efficace, ne sont d'ailleurs rien d'autre qu'une contribution à la prévention du risque d'éventuelles fermetures d'activités économiques, culturelles, voire de semi-confinements, qui pourraient s'avérer à nouveau nécessaires (ou pas... tant c'est d'abord l'incertitude qui domine avec cette pandémie).

En outre, parce que les mesures susmentionnées ont un coût, et parce que les éventuelles fermetures imposées par la situation pandémique doivent absolument entraîner des compensations financières pour celles et ceux qui les subissent, la gestion de la crise sanitaire par les autorités fédérales a un aspect éminemment politique. Le fait qu'elles jouent sur le fédéralisme pour ne pas prendre de responsabilités qui engendreraient des dépenses et qu'elles persistent, comme cela s'est aussi observé ailleurs, dans une posture de procrastination récurrente face à la réalité des faits a d'abord pour objectif de limiter autant que possible et aussi longtemps que possible leurs engagements financiers dans cette pandémie, quitte à en provoquer ensuite de bien plus importants.

Un bilan réel de la crise et de sa gestion devrait donc être établi, à toutes les échelles, notamment celle de la Suisse, pour mieux préparer la société à de telles crises sanitaires et éviter de s'empresser de tout oublier au premier signe d'amélioration de la situation. En juin dernier, un quotidien français avait établi "le lourd coût humain d’un troisième confinement tardif en France", soit notamment une estimation de 14'000 décès supplémentaires, après que le président Macron n'ait pas reconfiné les Français fin février 2021, conformément à l'avis des experts scientifiques, mais seulement en avril. De même, il serait indispensable, pour avoir une histoire et une mémoire en la matière, de savoir un jour ce qu'il en a été pour la Suisse au cours de ces deux derniers automnes déroutants de 2020 et 2021.

Charles Heimberg (Genève)