La Journée de la mémoire du 27 janvier a été particulièrement délicate en cette année 2025. Les dernières et derniers témoins revenu·es de déportation sont de moins en moins nombreux·ses, mais encore incarné·es par des figures emblématiques comme Mme Liliana Segre en Italie, Mme Ginette Kolinka ou Mme Judith Elkan-Hervé en France.

Le travail de mémoire après les témoins qui se profile au-delà de cette période de transition se trouve cependant confronté à un contexte contemporain tragique qu'il n'est pas, qu'il n'est plus possible d'ignorer.

Que devient en effet le "Plus jamais ça!" scandé dans la sombre époque qui est la nôtre ? Depuis le 7 octobre 2023 et les attaques criminelles du Hamas contre des civils, la riposte contre la population de Gaza du gouvernement israélien orienté à l'extrême droite a non seulement été gravement disproportionnée, mais s'est révélée d'une telle ampleur qu'elle a abouti, assurément, à des crimes contre l'humanité.

Selon des avis documentés d'ONG comme Amnesty International ou Human Rights Watch, ou de Francesca Albanese, rapporteure spéciale des Nations Unies, il s'agirait même de crimes de génocide. La Cour internationale de Justice des Nations Unies a ainsi engagé une procédure qui doit la mener à examiner cette question et à établir juridiquement, le cas échéant, cette réalité d'un génocide contre la population de Gaza. Mais surtout, l'État d'Israël a superbement ignoré la demande formelle qu'elle lui adressait quant à des mesures immédiates qu'il devait prendre pour prévenir tout risque de crime de génocide.

Avec la montée effrayante des idées d'extrême droite et des forces politiques qui en relèvent, avec l'influence prédominante de réseaux sociaux dérégulés qui mettent en danger notre rapport à la rationalité et à la vérité, la Journée de la mémoire du 27 janvier, qui est aussi celle, comme on l'oublie trop souvent, de la prévention des crimes contre l'humanité, n'a sans doute jamais été aussi importante.

Mais peut-elle se concevoir les yeux baissés et la tête dans le sable, sans dire un mot de ce déni d'humanité qui se déploie sous nos yeux ? Comment lui garder son sens malgré le triste spectacle de la politique occidentale du 'deux poids deux mesures' que nous sommes contraints d'observer, et de déplorer, au détriment de la population de Gaza et des autres Palestiniens ? Comment faire valoir une compassion croisée élémentaire pour les victimes civiles des deux camps de ce conflit, otages israéliens et population palestinienne, et pourquoi cela paraît-il tellement difficile ?

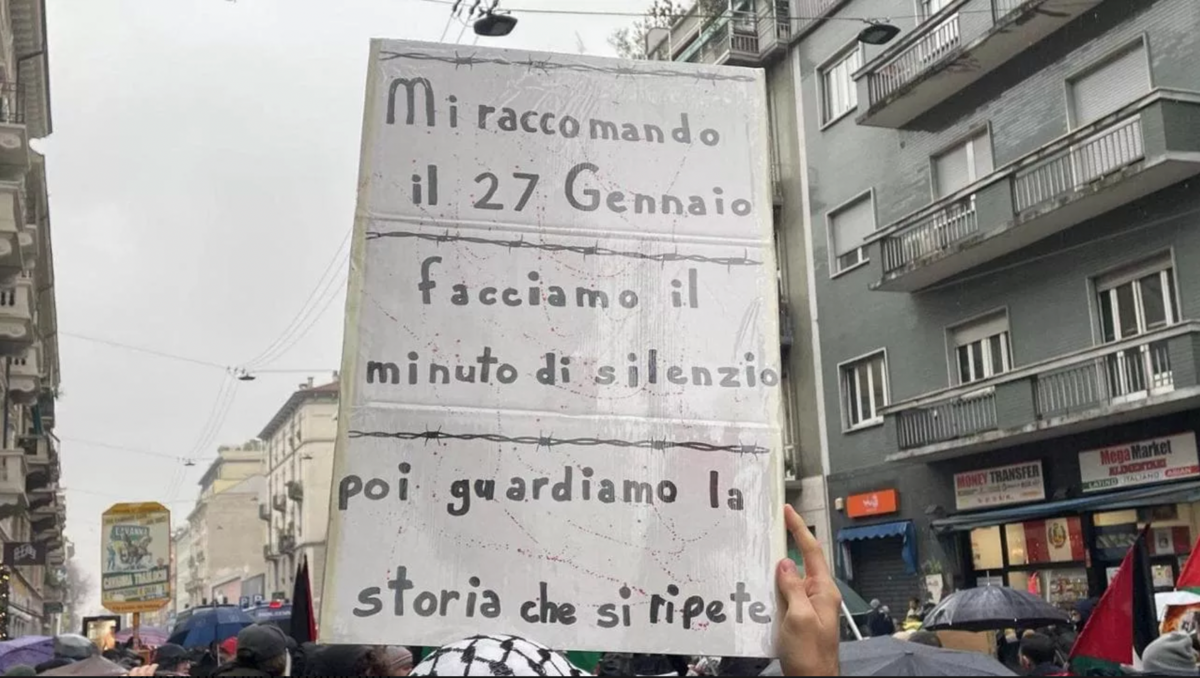

Agrandissement : Illustration 1

Peut-on ne pas avoir Gaza en tête en ce mois de janvier 2025 ? Peut-on ignorer ce qui s'y est passé et s'y passe dans le cadre d'un 27 janvier, jour de la prévention des crimes contre l'humanité ? Se poser cette question ne signifie pas qu'il faudrait tout mélanger, tout associer, tout égaliser, mais reconnaître qu'il est devenu impossible de ne pas réfléchir au sens du passé pour le présent face à un tel degré de violence et de déni d'humanité.

Pendant longtemps, l'enseignement de la destruction des juifs d'Europe a pu se concevoir en accueillant avec bienveillance les éventuelles, et légitimes, réactions sur le conflit israélo-palestinien, sur les violences et les violations du droit international commises par l'État d'Israël, tout en soulignant que la reconnaissance des injustices subies par les Palestinien·nes ne devait pas mener pour autant à tout mélanger, à tout mettre sur le même plan face à l'ampleur et l'horreur de la criminalité nazie.

Mais aujourd'hui, il n'est pas sûr que cela soit encore possible dans les mêmes termes. Non pas parce qu'il n'y aurait pas ou plus de distinctions à établir entre les situations, alors même que c'est l'un des fondements de toute comparaison historienne. Non pas parce que le passé reviendrait tel quel. Il ne revient jamais tel quel. Ce qui est aussi le cas pour la Shoah dont le mode opératoire en fait une tragédie unique et singulière. Toutefois, il n'en reste pas moins que sa mémoire ne peut pas, ne peut plus, ignorer les massacres de Gaza quand l'assourdissante occultation ambiante des souffrances palestiniennes est devenue si gênante qu'elle finit par interroger et potentiellement troubler le sens de ces commémorations.

Bien sûr, les crimes du Hamas du 7 octobre 2023 et la riposte destructrice d'Israël à Gaza sont à inscrire dans leur contexte et dans la longue durée du conflit israélo-palestinien. Il est cependant illusoire de vouloir les détacher complètement de la mémoire de la destruction des juifs d'Europe. Le conflit actuel n'a pas commencé en octobre 2023 et son origine remonte au moins à la fondation de l'État d'Israël sous l'égide des Nations unies, non sans lien avec la destruction des Juifs d'Europe. Ainsi, les conséquences de la Shoah, la création de l'État d'Israël et la Nakba palestinienne de 1948, ainsi que le conflit israélo-palestinien qui s'enfonce de plus en plus dans une impasse apparaissent bien reliés dans les faits et ne peuvent pas être expliqués séparément.

Par ailleurs, il est de plus en plus difficile de tenir le cap de ce travail mémoriel de Sisyphe contre l'oubli, la banalisation, la négation ou le relativisme quand la notion d'antisémitisme est à ce point privée de son sens en étant brandie abusivement contre toute critique de la politique de l'État d'Israël. Quand la délégation israélienne au Conseil de Sécurité des Nations unies porte une étoile jaune d'une manière démonstrative après les attaques du 7 octobre. Quand de si foisonnantes instrumentalisations du passé créent une telle confusion dans les esprits.

En Allemagne, où une certaine culture mémorielle paraissait pourtant remarquablement développée et solide, une "récente résolution «anti-antisémitisme» adoptée par le Bundestag, bien que drapée de bonnes intentions, [a révélé] une rhétorique mémorielle allemande déconnectée de l’actualité, instrumentalisée, ouvrant la voie à un maccarthysme interdisant toute critique d’Israël", comme le souligne l'introduction d'un texte de l'historien Thomas Serrier.

Pourtant, et c'est d'autant plus grave, à côté de ces manipulations, un véritable antisémitisme s'exprime bel et bien, et de plus en plus, contre la mémoire de la destruction des juifs d'Europe et ses traces profanées, mais aussi contre des personnes juives d'aujourd'hui, comme par exemple lors de cette attaque au couteau par un adolescent en mars 2024 à Zurich.

La sénatrice italienne Liliana Segre, qui a survécu à une déportation à Auschwitz consécutive à son refoulement abusif à la frontière suisse, est en particulier la cible d'attaques antisémites récurrentes. Àgée de 94 ans, sous protection policière depuis plusieurs années, elle a exprimé sa lassitude face à ces attaques. Des anonymes s'en prennent à elle, et à la diffusion d'un film documentaire qui vient de lui être consacré ("Liliana", de Ruggero Gabbai), notamment après qu'elle ait défendu l'idée que les violences israéliennes à Gaza ne pouvaient pas être considérées comme un génocide, concept dont elle craint la banalisation sous l'effet d'un relativisme. Elle a pourtant aussi écrit en même temps sa compassion pour toutes les victimes de la guerre, y compris palestiniennes, et sa répulsion pour l'idée de vengeance. Elle a même admis qu'il y avait là des crimes contre l'humanité. Ce qui ajoute encore plus d'indécence aux attaques antisémites insupportables dont elle est la cible.

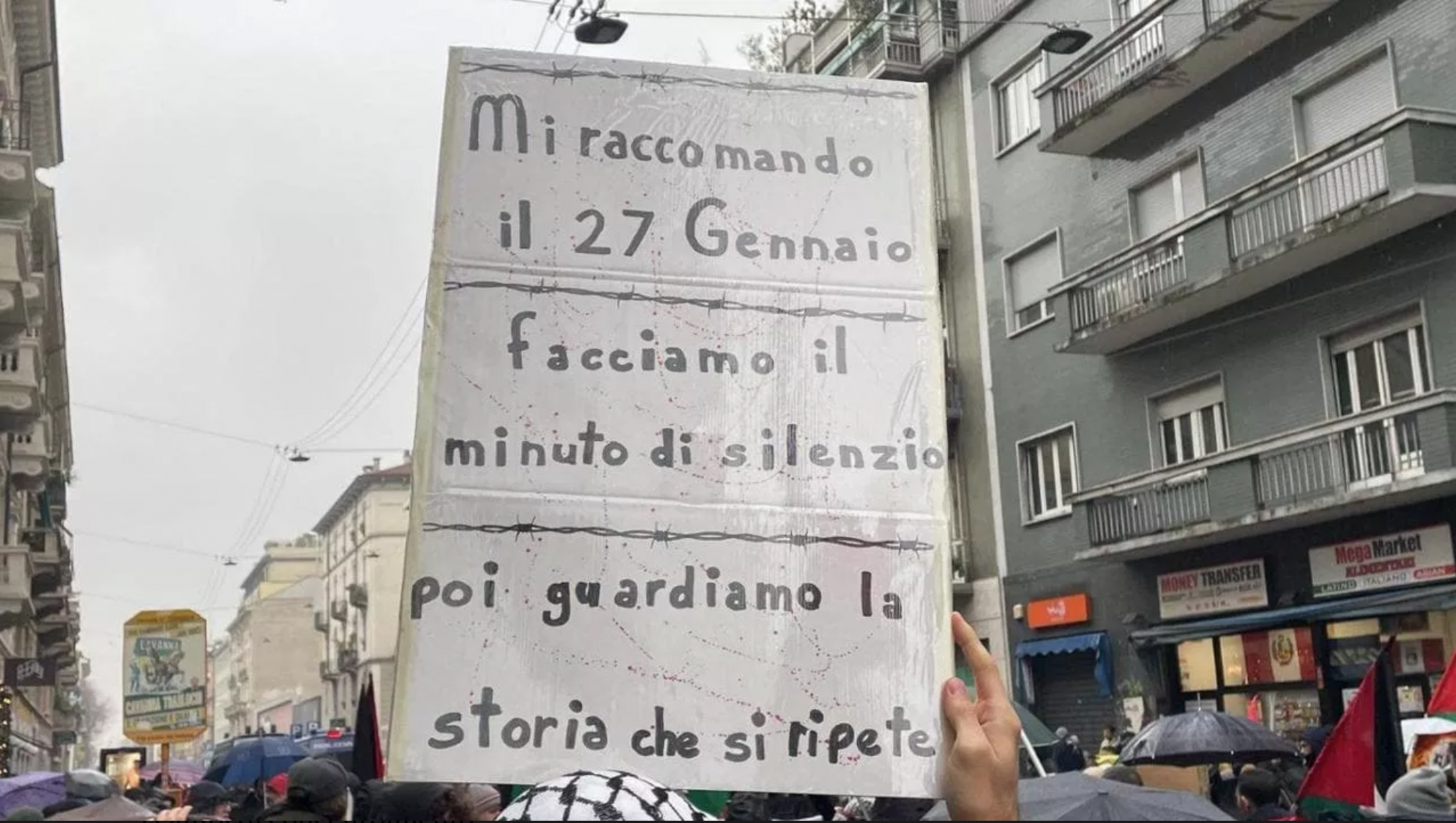

Agrandissement : Illustration 2

Il faut le souligner, cet antisémitisme s'inscrit surtout dans une histoire de longue durée dans laquelle prévalent les milieux d'extrême droite. Comment dès lors ne pas ressentir l'importance cruciale du travail de mémoire ce 27 janvier face aux nouvelles déferlantes de cette extrême droite qui obscurcissent de plus en plus nos horizons d'attente? Comment renoncer à la prévention des crimes contre l'humanité dans un contexte où tous les principes fondamentaux qui ont émergé sur les ruines de 1945 en termes de droit, de droits humains, de droit international, de droit international humanitaire, semblent à ce point pouvoir être relativisés, galvaudés, remis en cause?

Les ultimes témoins encore présent·es nous obligent bien évidemment à maintenir l'impératif de ne pas laisser oublier. Mais la question se pose de savoir si nous parviendrons encore à transmettre cette histoire et cette mémoire en leur absence. Ou s'il faudra se résigner au triomphe de cette indifférence que Mme Liliana Segre craint autant qu'elle la combat?

La présence de ces ultimes survivant·es nous place face à la responsabilité de renforcer le travail d'histoire et de mémoire, en particulier par une attention renouvelée à l'histoire de cette criminalité de masse au fil de toutes les étapes antérieures qui ont rendu finalement possible toutes ces violences. Il s'agit notamment de travailler sur les circonstances par lesquelles les lâchetés et les complaisances de ces irresponsables qu'évoque l'historien Johann Chapoutot pour le nazisme ont permis à de telles expériences criminelles et mortifères d'exister et de se déployer. Mais aussi, du coup, en prolongement, d'effectuer un véritable travail critique sur le présent et l'avenir.

En outre, ce travail d'histoire et de mémoire sans les témoins est aussi à repenser dans ses modalités pour qu'il se fonde sur des interactions et du dialogue autour d'activités d'apprentissage stimulantes, en évitant toute réduction à des injonctions morales ou des rituels. Il importe en effet que cette évocation historico-mémorielle soit réellement porteuse de sens pour les élèves ou les étudiant·es. Ce qui nécessite sans doute qu'elle s'en tienne bien au respect des droits et de la dignité de tous et de chacun.

Reprenons donc, pour aller vers la conclusion, celle d'un article récent de l'historien Carlo Greppi :

«Je ne comprends pas, je ne supporte pas qu'un homme soit jugé non pas sur ce qu'il est, mais pour le groupe auquel il se trouve appartenir », écrira [Primo] Levi en 1960 à son traducteur, le partisan allemand Heinz Riedt.

Et toute sa vie, il nous aura prévenus: «Au bout de la chaîne», il y a toujours le Lager, l'anéantissement, l'extermination. Ainsi va l'histoire de l'humanité.

Cette honte existe encore aujourd'hui, et elle est même plus douloureuse: parce qu'il y a eu Auschwitz au cœur de «notre» Europe, et parce que depuis lors, on a dit, d'abord timidement, puis de manière convaincante et même institutionnelle: «Plus jamais ça!».

Mais les quatre-vingts années qui se sont écoulées depuis, avec la liste interminable des horreurs qui vont d'Hiroshima à l'Algérie, du Vietnam au Rwanda, de la Yougoslavie à l'Afghanistan, de la Syrie à Gaza, semblent nous dire, avec Levi, que nous en sommes toujours là, et que notre volonté, qu'elle soit «bonne», «nulle» ou «médiocre», «n'a pas suffi pour prévaloir». [Trad.]

Ainsi, l'universalité du sens de la mémoire d'Auschwitz, de la destruction des juifs d'Europe, mais aussi des Roms et Sintis, ne consiste pas à les essentialiser, mais bien plutôt à s'engager constamment pour la défense des droits humains de tous et de chacun, pour la prévention et le refus de tous les crimes contre l'humanité.

Ainsi, le travail de mémoire et de prévention de ces crimes ne peut pas être détaché de ceux qui sont ultérieurs, des crimes du présent et des périls de l'avenir. Restent alors, pour le droit international comme pour l'histoire critique, la responsabilité et le défi de savoir comment les qualifier en évitant les deux écueils de la banalisation des crimes d'Auschwitz et de l'occultation des crimes de Gaza.

Charles Heimberg (Genève)