Ce 28 février 2016 en Suisse, le soulagement a été très grand et très partagé. Sans doute sous l’effet d’une mobilisation citoyenne inattendue dans l’espace public, une nouvelle initiative populaire de l’extrême-droite gouvernementale (UDC) pour la mise en œuvre automatique, au mépris de tout principe de proportionnalité, d’une précédente initiative sur le renvoi des « criminels étrangers » a été clairement repoussée. Il en a été de même, in extremis, pour une autre initiative, démocrate-chrétienne celle-là, qui portait sur une question fiscale mais introduisait dans la Constitution la définition du mariage comme l’union d’un homme et d’une femme.

François Cherix a fort justement alerté dans le quotidien Le Temps du 16 février et dans un entretien publié par Mediapart sur le risque populiste qui menace la société helvétique. Il a déploré avec raison la multiplication de consultations populaires initiés par une UDC qui joue un double jeu en étant à la fois un parti gouvernemental et une force démagogique et populiste qui dicte l’agenda politique du pays par des propositions irresponsables qu’elle parvient parfois à faire triompher. C’était notamment le cas de son initiative dite « contre l’immigration de masse », approuvée de justesse par le corps électoral (terme préférable à celui de « peuple » vu la part importante des étrangers qui sont privés de droits politiques dans le pays) et les cantons le 9 février 2014, une regrettable modification constitutionnelle qui met la Suisse dans une position extrêmement difficile, et à bien des égards insoluble, puisqu’elle rompt avec le principe de libre circulation qui est l’un des fondements des accords bilatéraux régissant les liens du pays avec ses voisins européens.

Une réflexion critique sur ce système politique qui prévoit un grand nombre de consultations électorales sur toutes sortes de thématiques ne serait pas inutile tant il trouve ses limites depuis quelques années avec les outrances de l’extrême-droite. Cette réflexion pourrait porter notamment sur le déroulement des campagnes qui précèdent les scrutins, les engagements financiers qu’elles suscitent n’étant ni transparents, ni limités ; de même que sur les conditions des consultations, la manière dont les questions sont posées, les informations qu’elles suscitent et les conséquences des votes par correspondance ou par Internet lorsqu’ils sont rendus possibles. Toutefois, François Cherix n’a pas tort de souligner qu’aujourd’hui en Suisse, où le concept de « démocratie semi-directe » correspond à une sorte de mythe identitaire, ces questions et cette critique demeurent parfaitement inaudibles et sont généralement perçues comme inacceptables.

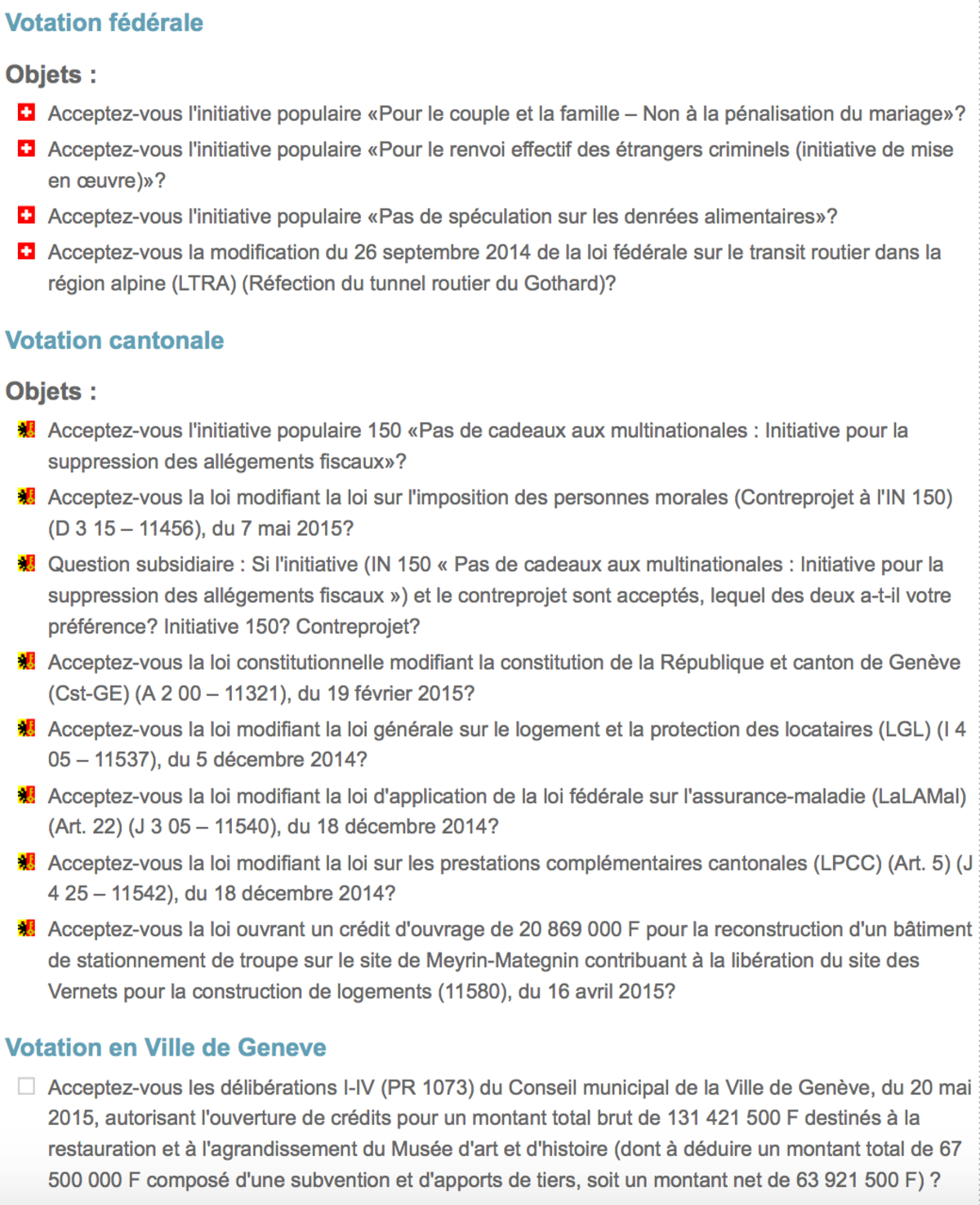

Il est pourtant intéressant d’examiner la liste des questions auxquelles les électeurs et électrices de Genève étaient appelés à répondre ce 28 février :

Agrandissement : Illustration 1

Il n’est bien sûr pas possible de commenter ici chacune de ces questions pas toujours très explicites. Quelques brèves remarques sur trois d’entre elles paraissent toutefois utiles.

Tout d’abord, cette initiative de l’UDC dite de « mise en œuvre ». En rendant absolument automatique le renvoi de « criminels étrangers », elle aurait nié tout principe de proportionnalité, réduisant à néant à la fois le rôle de la Justice et tous les droits du justiciable en cours de procédure. Son échec est donc un soulagement, même s’il n’efface pas le résultat désastreux de l’initiative précédente de l’UDC à ce sujet, qui introduit de fait une double peine pour les personnes concernées. Ce résultat préserve au moins les principes fondamentaux d’un État de droit. Il évite aussi aux autorités helvétiques de devoir gérer une nouvelle difficulté avec l’Europe, notamment la Cour européenne des droits de l’homme puisque la Suisse est membre du Conseil de l’Europe. Il a été rendu possible, pour cette fois, probablement par un certain engagement des milieux économiques ; mais aussi, dès fin janvier alors que les sondages annonçaient une nouvelle catastrophe, par un sursaut citoyen tardif, mais efficace, dont tous les commentateurs ont souligné le caractère inédit et l’importance. Encore faudrait-il pouvoir le reproduire toutes les prochaines fois contre cette vague de populisme…

Agrandissement : Illustration 2

Par ailleurs, l’initiative « Pour le couple et la famille - Non à la pénalisation du mariage » posait un tout autre problème. Lancée par le Parti démocrate-chrétien, elle concernait le montant de l’impôt fédéral de couples mariés avec des revenus importants, soit un nombre restreint de personnes pour une partie seulement de leurs impôts. Mais elle introduisait subrepticement dans la Constitution helvétique une définition du couple marié comme l’union d’un homme et d’une femme. Les initiants ont juré la bouche en cœur qu’ils n’avaient aucune intention d’interférer dans un débat sur le mariage pour tous qui n’a pas encore eu complètement lieu en Suisse. Mais ce n’était pas crédible. Approuvée par une large majorité des cantons (surtout les petits cantons conservateurs), ce texte a heureusement été rejeté par une courte majorité de voix. Il est toutefois regrettable qu’il ait été soumis tel quel au vote puisqu’il mélangeait deux questions en une. Il est vrai que, comme François Cherix l’a également souligné, il manque en Suisse une procédure ou une structure de validation des textes d’initiative pour qu’ils respectent à la fois l’unité de la matière, les textes fondamentaux des droits humains et les engagements internationaux de la Suisse. Ils pourraient aussi veiller à ce que les titres de ces initiatives n’induisent pas le corps électoral en erreur. Par exemple, celles et ceux qui ont cru voter en 2014 contre une prétendue « immigration de masse » n’étaient pas forcément informés et conscients qu’ils étaient en train de se prononcer sur l’engagement européen de la Suisse, sur l’avenir des accords bilatéraux ou sur la mobilité potentielle des étudiants et des chercheurs. Personne n’a eu le courage de faire en sorte que ce vote et les débats qu’il a suscités portent bien sur ce qui était effectivement remis en cause. Et la Suisse n’a pas fini d’en mesurer les conséquences…

Ce problème des intitulés de la question posée se retrouve dans le troisième exemple. Le corps électoral genevois a en effet été appelé à se prononcer sur la question suivante : « Acceptez-vous la loi ouvrant un crédit d'ouvrage de 20 869 000 F pour la reconstruction d'un bâtiment de stationnement de troupe sur le site de Meyrin-Mategnin contribuant à la libération du site des Vernets pour la construction de logements (11580), du 16 avril 2015 ? » Pour qu’un terrain occupé en plein centre ville par l’armée puisse être libéré, il fallait voter un crédit de 20 millions pour construire une caserne ailleurs dans le canton. L’argument suivant était avancé par les autorités dans la brochure destinée à tous les citoyens : « Le site de la caserne des Vernets est actuellement mis à disposition de l’armée, conformément à une convention conclue en 1985 avec la Confédération. Le canton de Genève est lié par cet engagement jusqu’en 2040. Dans la perspective de réaliser ce programme de logements, un protocole d’accord a été conclu en 2012 entre la Confédération et le canton de Genève. Selon cet accord, l’armée quittera plus tôt que prévu le site des Vernets si elle dispose d’infrastructures équivalentes lui permettant de continuer à remplir ses missions. Pour autant que ces conditions soient remplies, le site des Vernets sera libéré d’ici 2019. » Or, le protocole d’accord en question est resté secret et n’a été rendu public, sous l’effet des protestations des référendaires, que quelques jours à peine avant le vote. En outre, la formulation « Libération du site des Vernets pour la construction de logements », judicieusement introduite dans le titre même du projet de loi ouvrant le crédit en question, était particulièrement trompeuse. En effet, la question posée ne portait en aucune manière sur la construction de logements, mais bien sur le financement fort généreux par le canton de Genève d’une infrastructure militaire.

Ces quelques remarques ne sont pas anodines quand on sait la quantité et la complexité des questions qui sont posées au corps électoral, comme en témoigne la liste susmentionnée du 28 février 2016. Elles ne concernent ici que les documents officiels par lesquels sont convoqués les électrices et les électeurs, et même pas encore les campagnes qui se développent dans l’espace public. Elles n’évoquent pas non plus les manières dont les commentaires simplificateurs sur les prétendues intentions du « peuple » se déploient chaque dimanche soir de consultations. Elles mériteraient une vraie réflexion critique, bien loin de la seule idéalisation de principe du système politique helvétique tel qu’il est.

Charles Heimberg (Genève)