En attendant Omar Gatlato. Sauvegarde (2023) de Wassyla Tamzali est une réédition augmentée de son livre En attendant Omar Gatlato (1979). L’écrivaine transforme l’écart temporel entre les deux publications en une anamnèse : une réminiscence d’un lointain qui ressurgit en image, archive, et histoire.

Aná – la remontée – et mnêsis – le souvenir. Une remontée de souvenirs pensés avec le pouvoir des choses absentes (Valéry), tirés du passé oublié de la révolutionnaire Cinémathèque d’Alger dont Serge Daney disait : « On ne peut que le répéter avec force : la Cinémathèque d’Alger reste le chef-d’œuvre du cinéma algérien. »

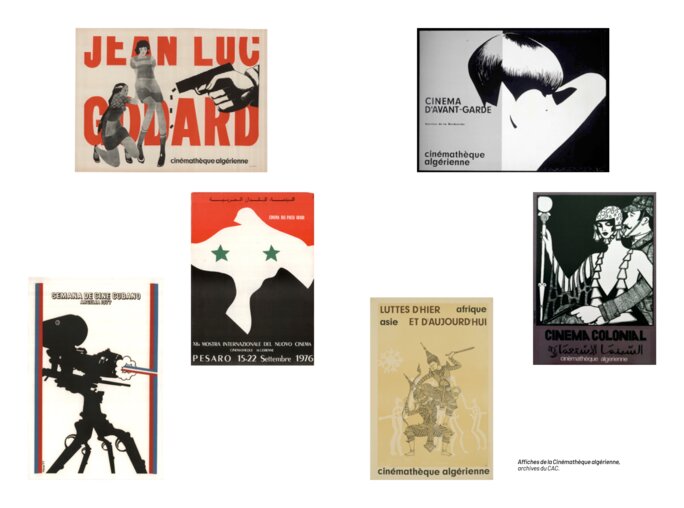

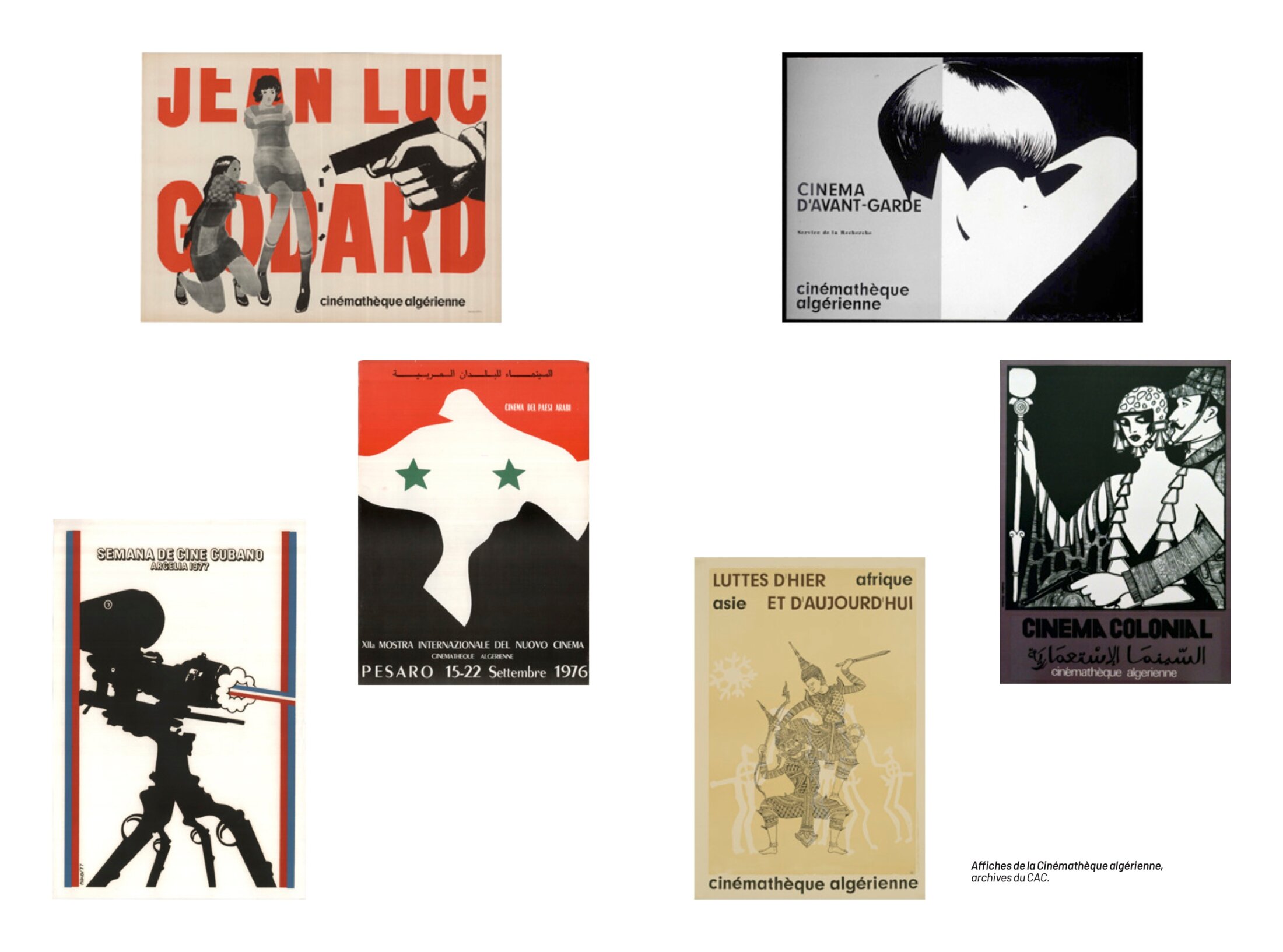

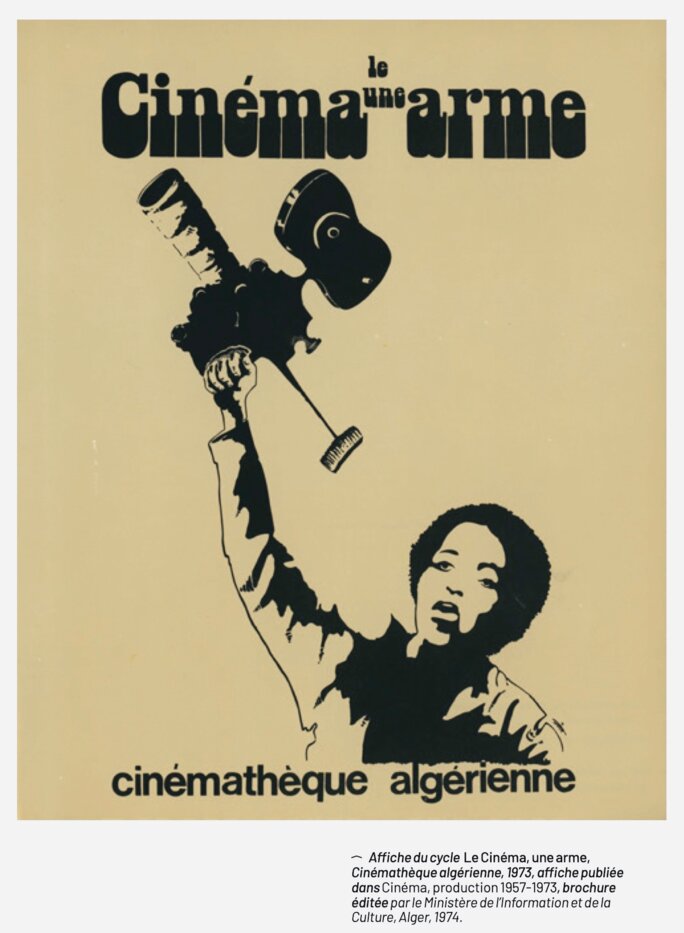

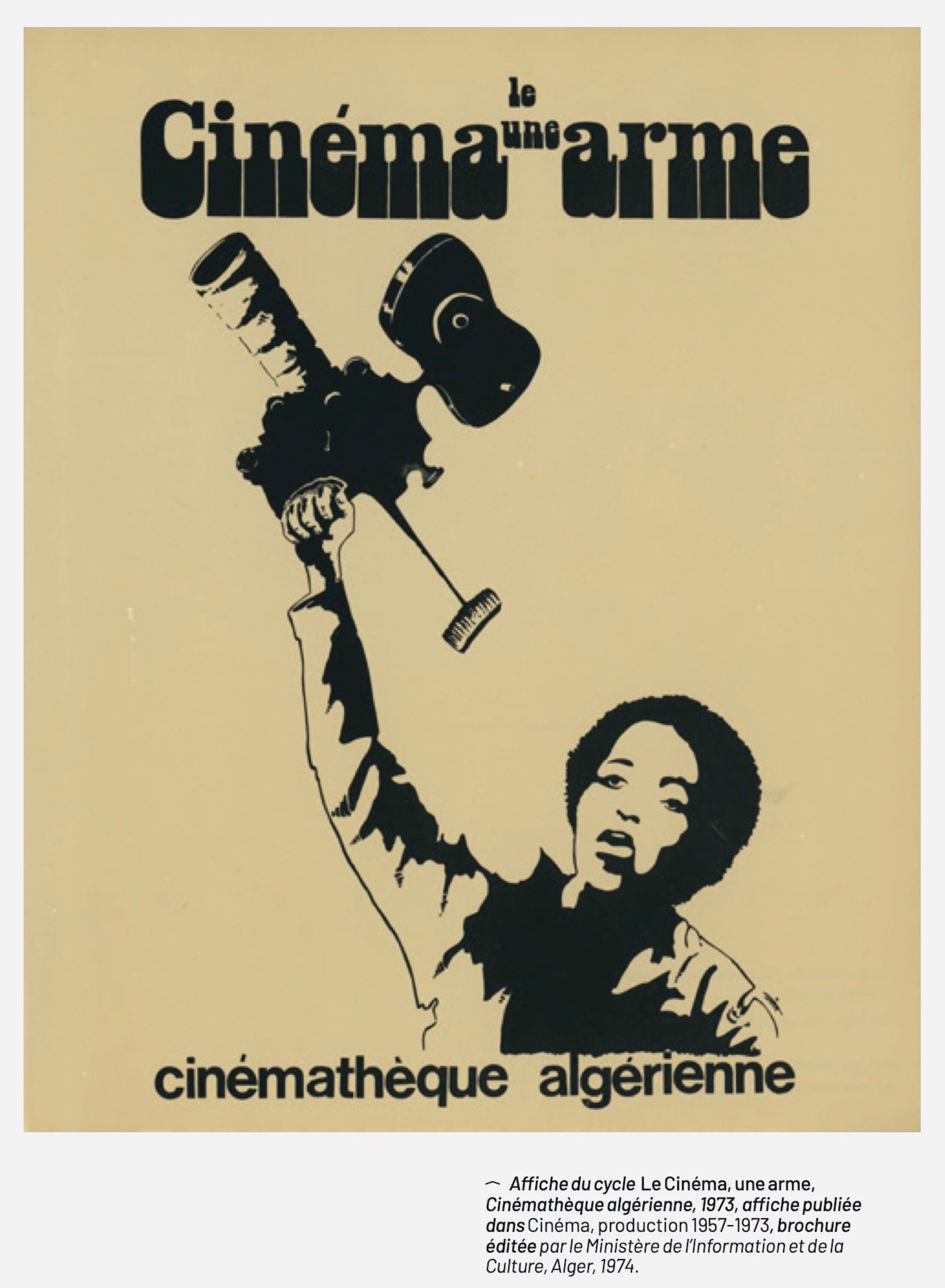

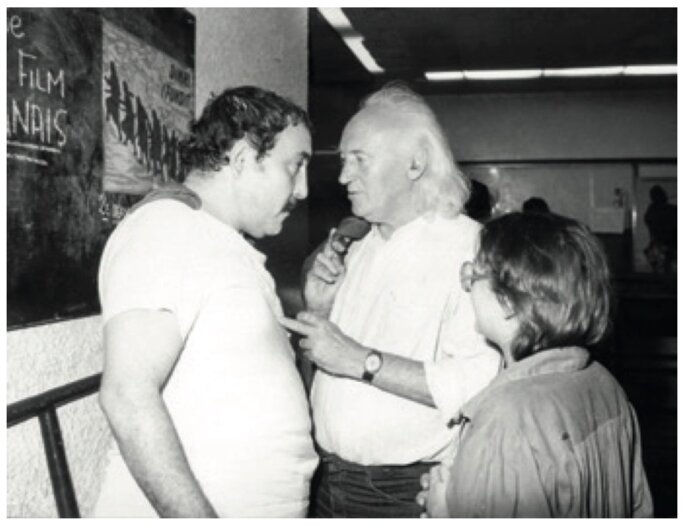

Agrandissement : Illustration 1

L’ouvrage est un montage de temps, de textes, de visuels et de documents inédits retrouvés dans des boîtes en carton dans le fouillis de son appartement.

Wassyla Tamzali retraverse les années 1967 à 1979, vécues à la Cinémathèque d’Alger auprès de ses camarades cinéphiles qui ont rêvé le cinéma comme une arme d’émancipation post-coloniale, comme une utopie collective.

Elle retrace des mémoires (ou des fragments) et les met à jour. Elle recompose, augmente, commente le récit et consigne, avec une pensée et un sentiment, l’histoire du cinéma algérien de cette époque, et en partie, celle du cinéma arabe : une histoire jusqu’alors inexistante.

Cette réédition est née de ce manque d’histoire écrite du cinéma arabe; un manque avoué par le statut quasi mythique du premier ouvrage, devenu une référence pour une jeune génération de cinéastes et de cinéphiles.

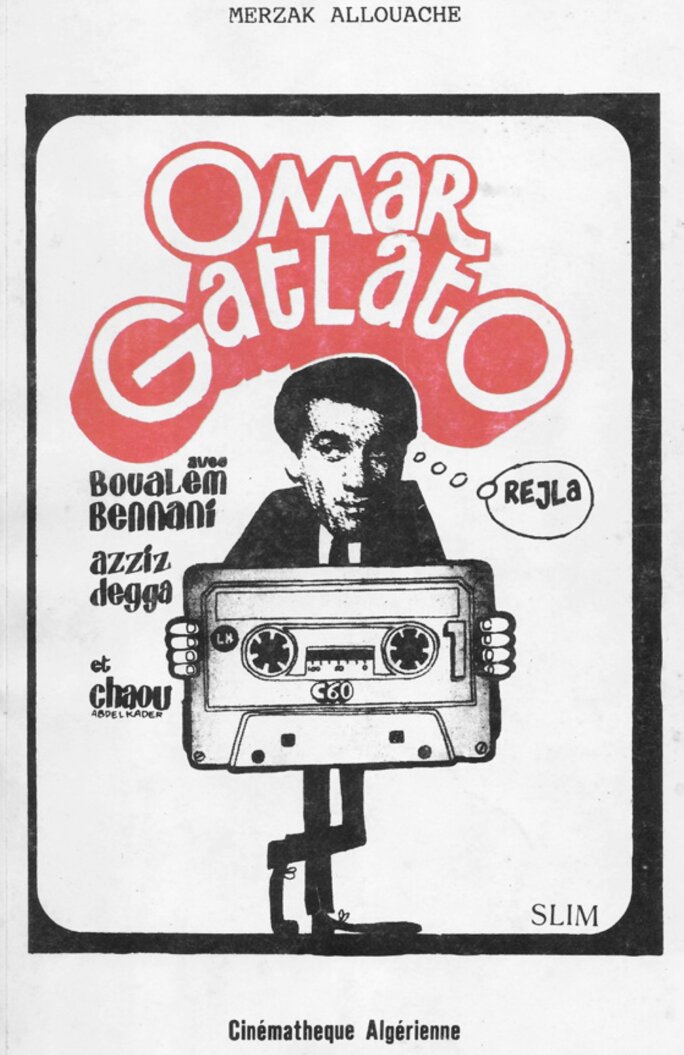

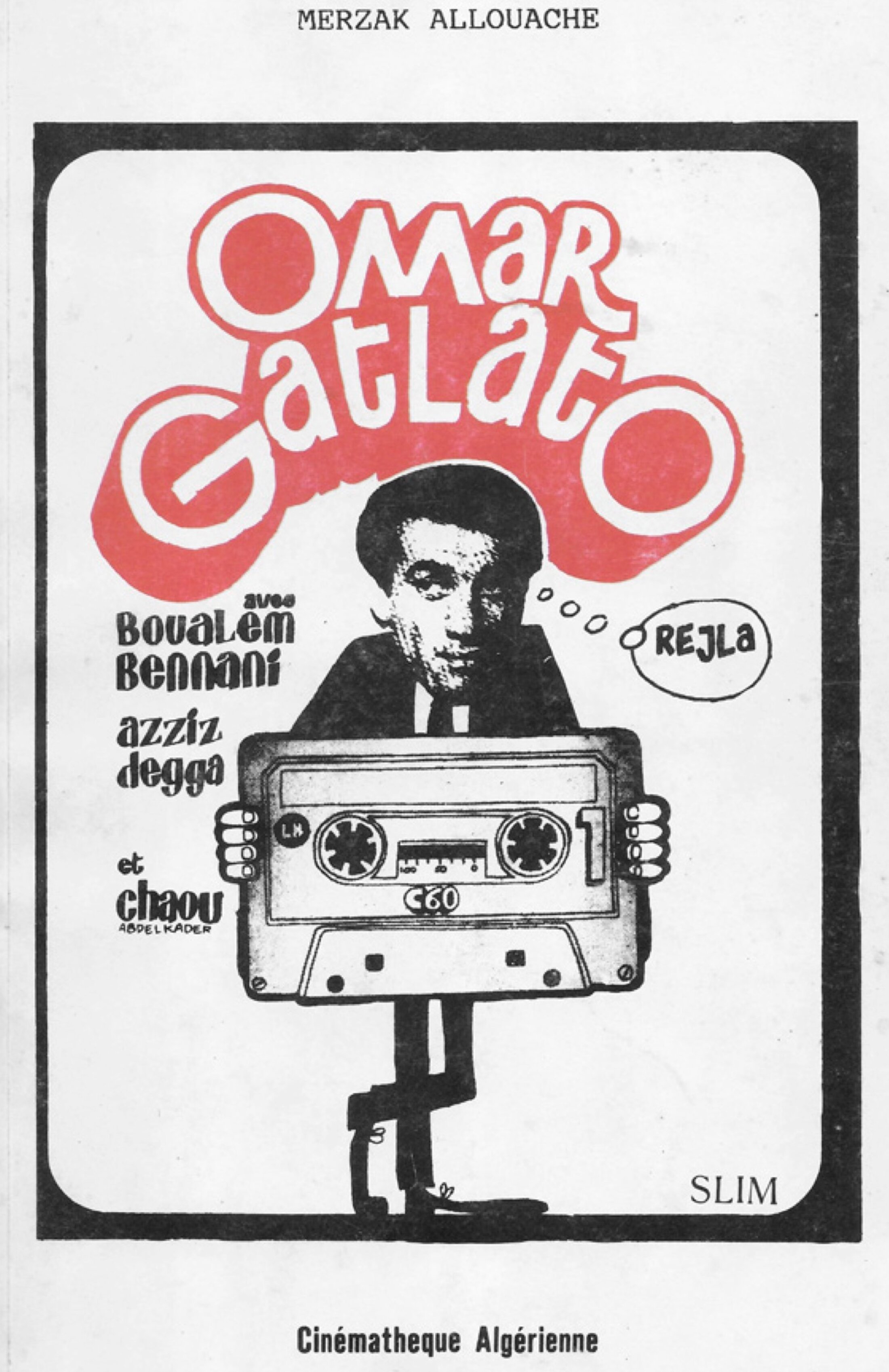

Le livre emprunte son titre au premier film de Merzak Allouache, le merveilleux Omar Gatlato (1976), fondateur d’un cinéma personnel et moderne algérien. Enfin une œuvre composée de réel, mettant en scène un personnage qui a les traits et les tourments d'un proche. Le film enregistre la vie de tous les jours d’un quartier populaire d’Alger, les sons et le mal d’amour d’une jeunesse.

C’est ce cinéma-là qu’aime et défend Wassyla Tamzali et sa bande (pas tous·tes) de la Cinémathèque.

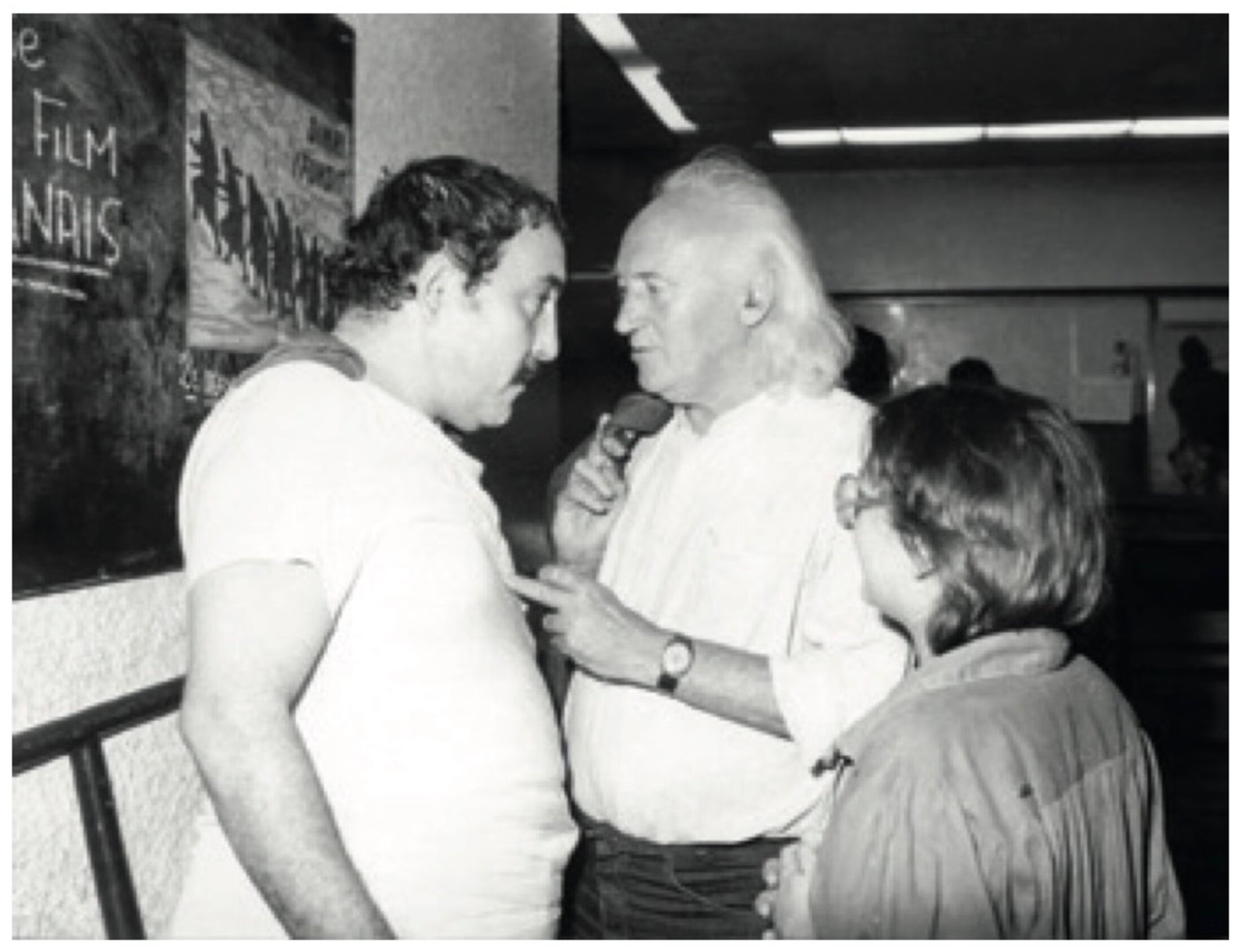

Agrandissement : Illustration 2

« Le cinéma du monde entier venait à nous. Les filmographies d’avant-garde nourrissaient nos discussions. Dans le noir, nous nous gorgions d’images, vibrant autant à La Hora de los hornos (1968) de Fernando Solanas, au drame féministe de Monica Vitti dans Le Désert rouge (1964), à Anouk Aimée et ses lunettes noires portées le jour et la nuit dans La Dolce Vita (1960), qu’à La Terre (1969) de Youssef Chahine. À son Alexandrie pourquoi ? (1979), sur l’amour du cinéma et des garçons. (..) c’était le temps des rencontres précieuses, Serge Daney, Jean Eustache, Jean-Luc Godard venu trois fois, Youssef Chahine, Luchino Visconti, (…) Henri Langlois, Salah abou Seif, Sembène Ousmane, Nicholas Ray, Med Hondo, Joseph Losey, Claude Autant-Lara, Jacques Baratier, Josef Von Sternberg, Claude Chabrol, Alain Tanner, William Klein, Sarah Maldoror, Jocelyne Saab … »

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

Mais la Cinémathèque a mal accueilli la fille du pays, l’écrivaine Assia Djebar et son admirable film innovateur, La Nouba des femmes du Mont Chenoua (1977). Elle a été violemment attaquée parce qu’elle a réalisé un film personnel qui interroge le politique à partir d’un récit d’une femme. Une œuvre qui déplace les formes du cinéma militant. Un film qui nous regarde et qui conduit le cinéma vers ses frontières les plus profondes : l’intime. Le « je » y rejoint le « nous » collectif, sans revendication, sans illusion de mobilisation populaire. « Cette destruction de la subjectivité du colonisé se traduit jusqu’à aujourd’hui par une incapacité de parler de soi. », écrit Wassyla Tamzali qui a fait un reportage remarquable sur le tournage du film à Tipasa.

À la question : « Dans votre film, il y a une partie de fiction et une partie « regardée ». Avez-vous fait un travail sur la réalité quand vous avez porté à l’écran les femmes réelles du Chenoua ? » Assia Djebar a répondu :

« Une fois que j’avais observé, mémorisé cette réalité (car ma méthode quand je voyage, quand je vais chez les gens c’est de ne pas prendre un appareil photo, mais de beaucoup observer et d’enregistrer), donc lorsque la réalité était en moi, je réféchissais à un cadrage. Au moment de tourner, je donnais à l’opérateur ce cadrage et lui demandais d’attendre que la réalité que j’avais observée une fois, dix fois, revienne. (…) une fois que j’avais mémorisé la réalité, je réfléchissais à une mise en image, comme pour la fiction en quelque sorte. Et puis surtout, si vous vous dites que quelque chose qui existe en dehors de vous va arriver, il faut que vous réfléchissiez à votre rapport avec cette chose. À votre distance. Et au fond ce rapport de proximité ou de non proximité avec les êtres, c’est-à-dire au fond la place de la caméra, c’est ça la mise en scène. Je l’ai éprouvé physiquement. »

Agrandissement : Illustration 7

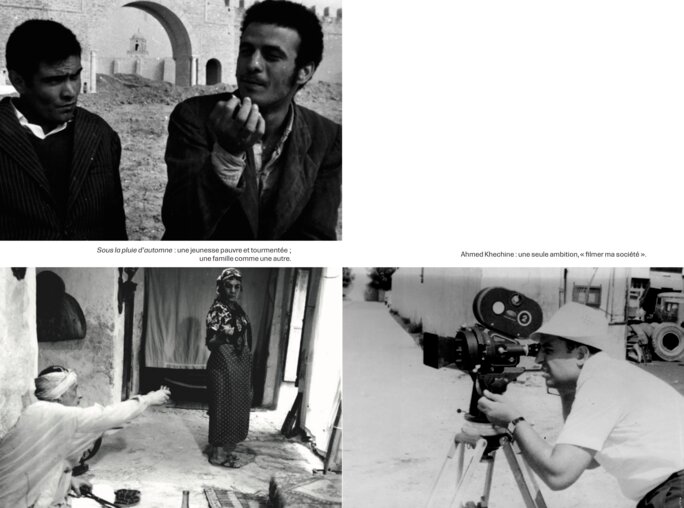

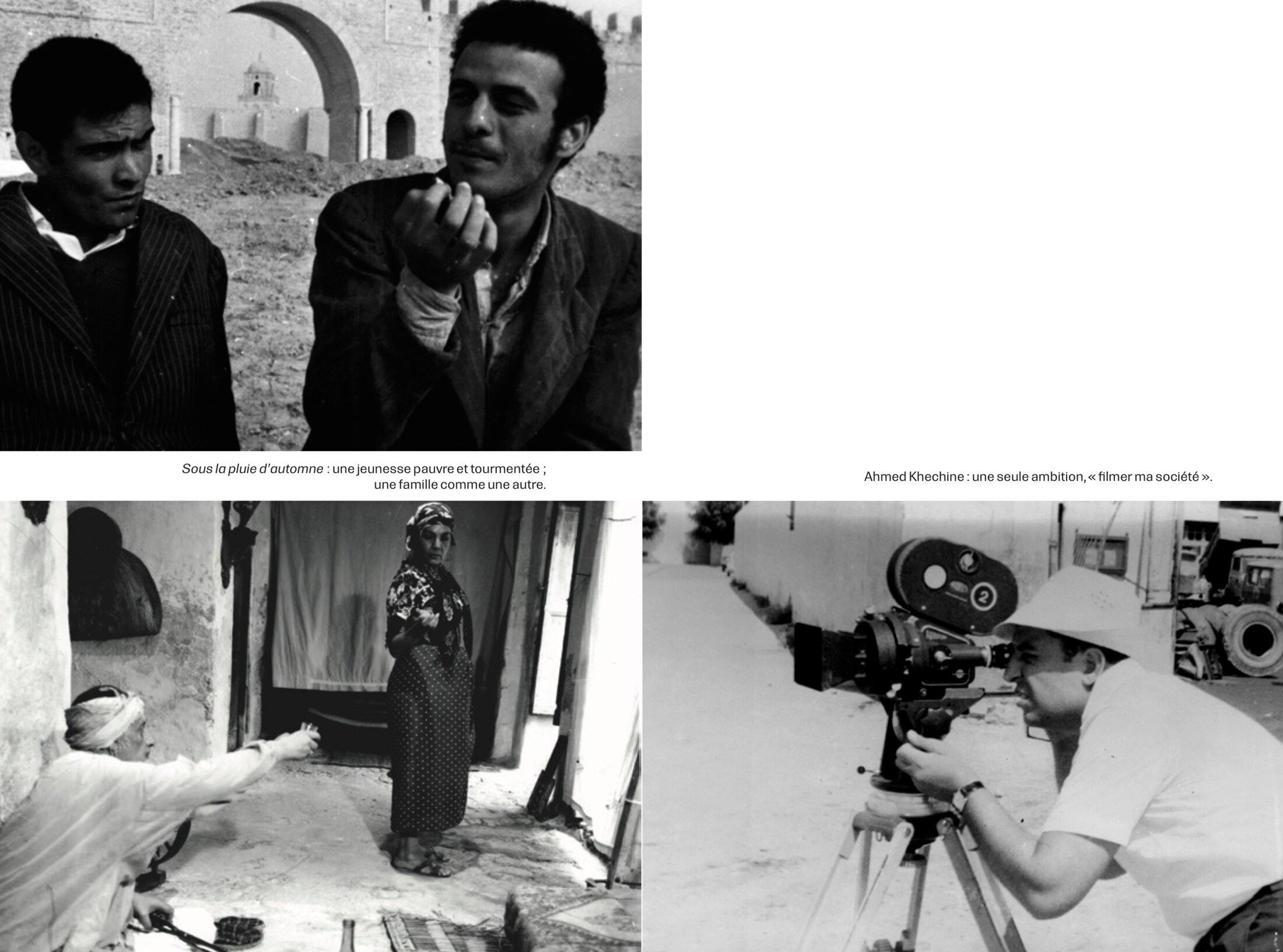

En Attendant Omar Gatlto (1979) rassemble des entretiens, des visuels, des critiques de films algériens et tunisiens produits dans les années 1960-1970. Wassyla Tamzali analyse les films avec le parti-pris esthétique du premier film de Merzak Allouache qui a révélé un public qui savait « rire de ses petites misères quotidiennes et qui a aimé un film qui ne lui renvoyait pas une image flatteuse de lui, ou héroïque. »

Agrandissement : Illustration 8

En 1978, Tahar Cheriaa, le père du cinéma tunisien et le fondateur des Journées cinématographiques de Carthage, lui confiait qu’il a été écarté du festival parce que sa « conception des JCC était plus réaliste, plus modeste, mais pas moins ambitieuse, et je dirais même qu’elle était plus ambitieuse – à long terme – que celle des organisateurs actuels. »

Agrandissement : Illustration 9

René Vautier parle de sa vie de cinéaste combattant en Tunisie et en Algérie. Il a rejoint le FLN, fondé le Centre audiovisuel d'Alger et a été poursuivi par la France coloniale pour atteinte à la sûreté de l’État à cause d’une phrase dans son film Une Nation, l’Algérie (1954) : « L’Algérie sera de toute façon indépendante ».

Agrandissement : Illustration 10

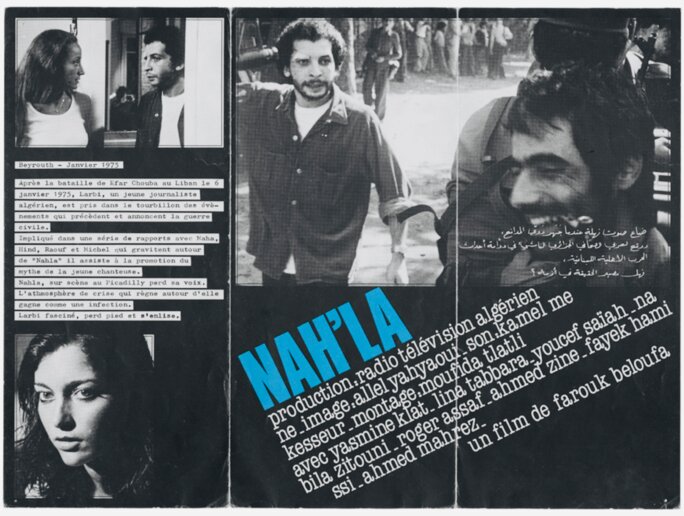

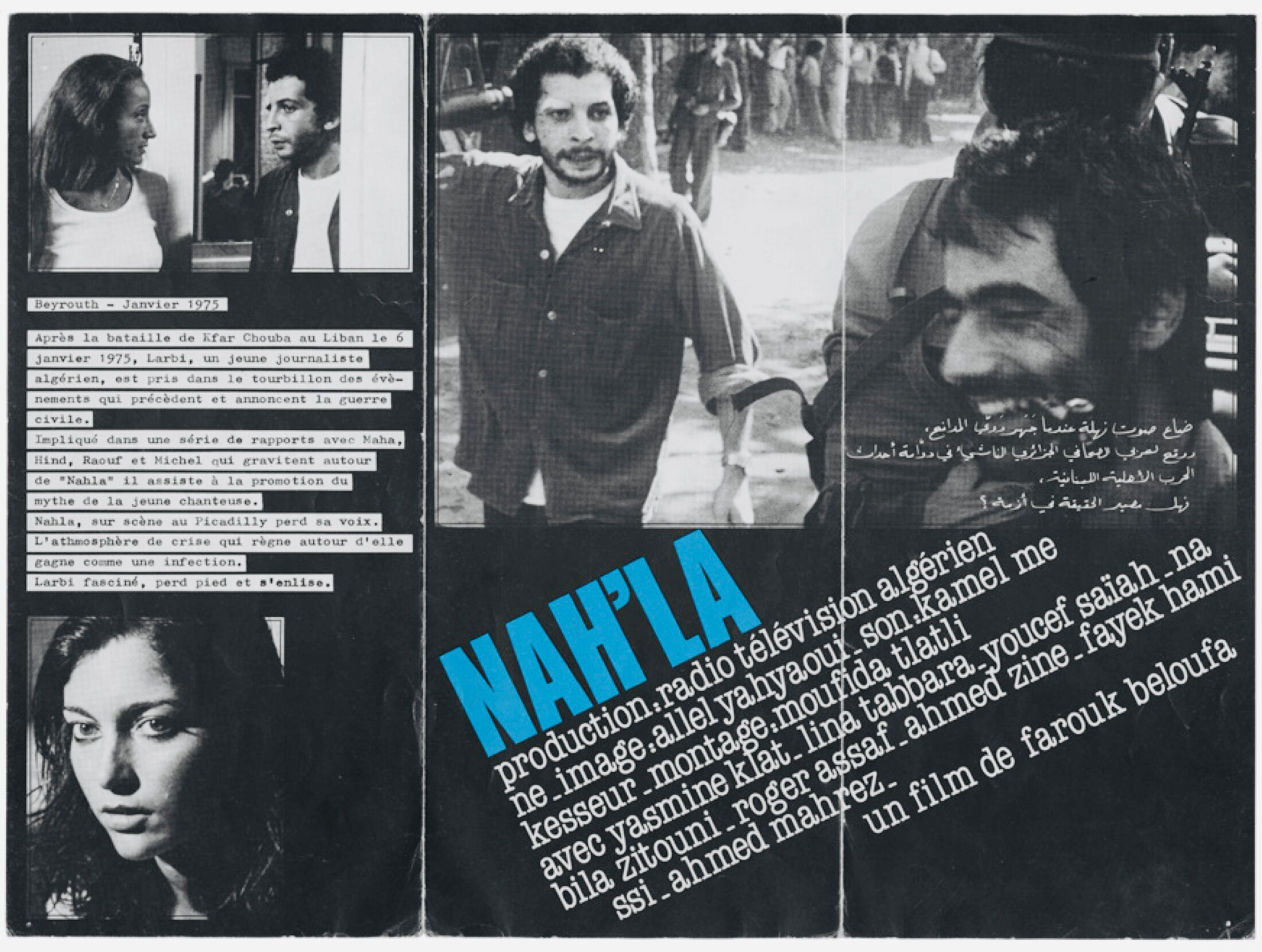

Le dernier film que Wassyla Tamzali a vu à la Cinémathèque d’Alger est le bouleversant Nahla (1979) de Farouk Beloufa qui, ostracisé par les autorités algériennes, n’a pu mener à bien qu’un seul long-métrage. « Nahla est le dernier film avant l’asphyxie de nos rêves sous la marée montante des pétrodollars. », dit-elle.

Larbi, un journaliste algérien au Liban, est pris dans la tourmente d’un pays au bord de la guerre civile. Il rencontre Nahla, la nouvelle diva de la chanson arabe qui perd sa voix pendant un concert. Une fiction composée de réalisme brut et d’onirisme vertigineux. Un film libre, heurté, construit au milieu des tirs, des exécutions, des sons de la ville, de la musique de Ziad Rahbani, des danses et des rêves de la gauche libanaise et palestinienne, de la beauté recluse de Nahla prise entre deux guerres, celles des fusils et de la société du spectacle. Elle chante « Sortez de vos images / Sortez de vos murs / Vous êtes comme la rose rouge qui pousse au mois d’avril / ».

Agrandissement : Illustration 11

Wassyla Tamzali se demande pourquoi raconter la Cinémathèque d’Alger, pourquoi retenir ces temps heureux mais révolus. « C’est pour montrer que les chances étaient là, et essayer de comprendre les raisons du naufrage de ce que nous pensions être l’Algérie de demain », dit-elle.

Une œuvre appartient à plusieurs temps et porte en elle sa capacité de revenance. Ce qui s’éteint ne se perd pas.

La bande de la Cinémathèque d’Alger a semé des graines dans l’imaginaire du temps qui vont pousser sous de nouvelles formes, dans d’autres espaces.

« Et l’histoire se raconte aux coins de la braise

avec des mots brisés

Voix de l’aïeule ressortant de l’oubli

Grains de rosée dans les yeux d’enfance attentive... »

Assia Djebar, Poèmes pour l’Algérie heureuse.

Agrandissement : Illustration 12

.----------------------

En attendant Omar Gatlato. Sauvegarde est le premier livre édité par Intilak, un projet de recherche et d’édition dédié à des textes de cinéma aujourd’hui oubliés, Algérie, 2023.