Trois citoyennes engagées depuis le règne du président Bourguiba, trois féministes tunisiennes. Je leur ai envoyé les questions et chacune a répondu séparément, par écrit.

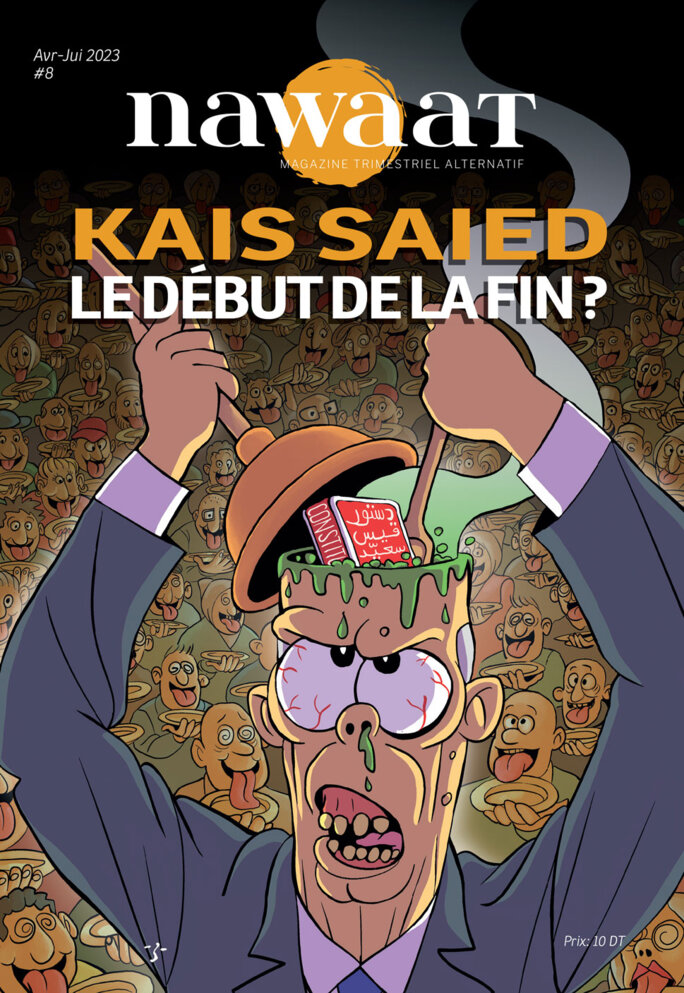

Agrandissement : Illustration 1

HEJER CHARF : Le 25 juillet est la fête de la République instaurée en Tunisie en 1957. Aujourd’hui, le 25 juillet est assimilé doublement au président Kaïs Saïed.

Le 25 juillet 2021, il a déclaré l’état d’exception, a fermé le parlement, s’est arrogé les pleins pouvoirs et a commencé à gouverner tous les aspects de la vie de la Tunisie. Ce coup de force a été applaudi par une large partie des Tunisien·nes suffoqué·es par une situation économique et politique désastreuse.

Le 25 juillet 2022, il a soumis une nouvelle Constitution, écrite par lui-même, à un référendum où le taux de participation était de 30,5%. Ce texte instaure un régime présidentialiste et enfreint l'État de droit et les principes de séparation des pouvoirs, et ouvre un large champ à l’islam (en ignorant les autres religions en Tunisie) comme élément essentiel de la vie politique et juridique.

Comment avez-vous réagi et vécu ces deux dates du 25 juillet ?

Agrandissement : Illustration 2

SOPHIE BESSIS : Il y a effectivement dans la vie politique tunisienne un avant et un après le 25 juillet 2021. Le président Kaïs Saïed a détourné cette date emblématique de l'histoire du pays qu'est la proclamation de la République le 25 juillet 1957. On peut parler d'un véritable rapt de l'Histoire. C'est le chef de l'Etat qui l'écrit désormais et en fait un outil de son programme. Tout ce qui s'est passé avant lui doit être effacé de la mémoire collective au profit d'une refondation dont il est l'unique acteur. Jamais, même du temps des deux régimes autoritaires de Bourguiba puis de Ben Ali une telle instrumentalisation de l'Histoire n'avait été osée. L'actuel chef de l'Etat décide désormais tout seul de ce qui doit être célébré et de ce qui doit être oublié. Ainsi, il a remplacé le 14 janvier 2011 par le 17 décembre 2010 comme date de la révolution, considérant que le renvoi de Ben Ali par les Tunisiens était un non évènement ou, pire, le début de la contre-révolution.

Agrandissement : Illustration 3

KHADIJA CHÉRIF : La date du 25 juillet restera pour moi celle de la fête de la République, plus qu’un symbole, c’est l’Histoire qui retiendra cette date. Les évènements du 25 juillet 2021 et 2022 ne peuvent l’effacer malgré les dégâts importants qu’ils ont causé.

Pour ma part, j’ai très mal vécu ces deux évènements. Il est vrai que la situation était intenable, la gestion des affaires était calamiteuse, l’image renvoyée par le parlement était désastreuse et choquante. Gouvernement et parlement étaient totalement défaillants. Mais Kaïs Saïed est allé trop loin, il n’a pas respecté l’article 80 de la constitution qui ne l’autorisait pas à accaparer les pleins pouvoirs. On ne vivait pas un « péril imminent et la sécurité et l’indépendance du pays » n’étaient pas menacées (comme il est stipulé dans l’article). Le président a voulu se présenter comme le sauveur du pays au nom de la légitimité dont il a bénéficié aux élections présidentielles.

Ce qui est étonnant et désespérant c’est l’adhésion d’une grande partie de la population et des élites, ne voyant pas qu’il s’agissait de la prise de pouvoir d’un seul et le danger que cela constitue. Comment peut-on se réjouir de voir les chars dans la rue et le soutien des forces armées ? La détestation du parti islamiste Ennahdha, sa responsabilité dans la dérive que connait le pays ces dernières années, le danger qu’il constitue pour la démocratie, ne justifient en rien le soutien aveugle à Kaïs Saïed qui sur le plan idéologique est bien proche de ce parti par son conservatisme et ses prises de position identitaires et religieuses. Ce soutien devient injustifiable et irresponsable après le processus qu’a connu la rédaction de la constitution, l’offre qui est proposée et le vote qui s’en est suivi. Un vrai danger pour la poursuite d’une transition démocratique et d’une justice sociale dans l’absence de la séparation des pouvoirs. On s’achemine vers un régime autoritaire.

Agrandissement : Illustration 4

LATIFA LAKHDHAR : Je pense que cette première question est « la mère » de toutes celles qui suivent, alors je vais me permettre de m’y arrêter plus que sur les autres.

Le 25 juillet 2021, les Tunisien(ne)s avaient, en majorité, applaudi l’ensemble des mesures prises par Kaïs Saïed. Pourquoi ? Parce que ceci était fortement en résonance avec une demande de rupture avec la situation politique intenable qui avait prévalu depuis les élections de 2019 et surtout parce que ceci était en résonance avec la réalité émotionnelle du pays. Pierre Rosanvallon disait à juste titre dans son livre (Les épreuves de la vie, Seuil, 2021), que « les épreuves sont des faits sociaux qui lient de façon indissociable la réalité à sa représentation ». Or, comment se présentait la réalité jusqu’à ce 25 juillet 2021 ?

Autant dire d’emblée et sans détour, qu’elle se présentait en une démocratie chaotique et surtout factice, contenant en elle-même les ingrédients de son échec.

Tout empirait de jour en jour, tout nous éloignait de ce que nous espérions, tout participait à faire régner l’incertitude la plus cruelle et à répandre le scepticisme le plus triste quant à ce qui va advenir. Le bilan est cinglant et il serait impardonnable, pour l’avenir politique du pays, d’en avoir une mémoire courte, ce qui soit dit en passant, a l’air d’être le cas maintenant que les choses vont encore aussi mal et je dirais même aussi dangereusement mal, j’y reviens tout à l’heure.

Nous étions dans une situation dans laquelle avait mûri toute l’économie émotionnelle sur laquelle s’est confortablement greffer la politique de Kaïs Saïed.

D’abord, factice était cette expérience démocratique depuis octobre 2011, car, elle s’est révélée formelle, procédurale sans âme ni substance réelle. Nous étions dans une démocratie qui marchait chaque jour un peu plus sans les citoyens, en dehors de leurs préoccupations et le plus souvent contre leurs espoirs. Ni élections, ni parlement, ni institutions, ni séparation des pouvoirs, ni libertés n’avaient reflété l’âme d’une démocratie et le résultat en était que la société entière était saturée d’un grave sentiment de frustration et de dépossession démocratique.

Parce qu’au bout de 11 années d’illusions et de conflits, il était devenu clair que ceux qui avaient pris le pouvoir de manière continue depuis les premières élections, à savoir les islamistes, avaient prouvé par leur comportement politique systématique, que le projet majeur et ultime pour eux, était celui du « Grand Remplacement », à savoir celui de ruiner l’Etat préexistant en le prenant pour un butin de guerre manipulable et destructible. Des acteurs pour qui le principe de conflictualité démocratique n’était qu’une vitrine à cacher une instrumentalisation démocratique en vue d’infiltrer l’Etat et de le mettre sous emprise, de soumettre ses institutions aux intérêts partisans immédiats et lointains, de l’encercler par des discours, qui dans des espaces parallèles qu’ils se sont évertués à créer et à organiser -tels les mosquées, les associations, les écoles coraniques, les alliés salafistes non-avoués-, étaient porteurs de valeurs concurrentes et antinomiques à celles démocratiques, ce qui à maintes fois, avait mené le pays au tragique. Rien ne sert de rappeler les faits de ce pénible épisode, ils sont déjà inscrits dans le registre de l’histoire ainsi que dans celui de la mémoire nationale présente et celle à venir.

Ne pouvait qu’être factice encore cette démocratie quand elle s’était caractérisée par une dissociation systématique entre politique et éthique, faisant du parlement -transformé en scène principale de cette facticité régnante- un nid de prédation, de combines, de malveillance et un espace pour des groupements d’intérêt divers, personnels, partisans, parasitaires où les alliances opportunistes à l’extrême indécence, se font et se défont au su et au vu de tout le monde jusqu’à en arriver à laminer de manière irréparable la crédibilité de l’institution, en principe, la plus représentative d’une démocratie.

Factice encore était cette démocratie, quand elle s’est caractérisée par un découplage de libertés et du pouvoir réel de ces mêmes libertés. C’est-à-dire quand des libertés acquises au prix d’une révolution, à savoir celle de s’exprimer, de se rassembler, de s’organiser, de publier, de critiquer, s’étaient retrouvées -dans le fait- empêchées de servir la révolution et le pays et de pouvoir se transformer en puissance publique effective, influente, efficace et à même de participer à réformer la réalité d’une économie en ruine, d’une justice sous coupe, d’une école décadente, d’un service de santé en crise, des inégalités sociales et régionales qui s’approfondissent; le système islamiste dominant et prétendument démocratique nous disait : Contestez, manifestez, critiquez, chers citoyens, tant que votre liberté est vacante de pouvoir, votre voix reste inaudible car tous les lieux du pouvoir véritable sont accaparés par ceux qui règnent ne consentant qu’à servir les intérêts de ceux qui règnent.

Démocratie factice cachant un vrai pouvoir de domination et d’hégémonie islamiste, démocratie sans crédibilité dans son fond et dans ses faits, car greffée sur un socle étranger à toute culture politique démocratique. Disons-le franchement, le pays a vécu, depuis les élections de 2011, une sorte de placage artificiel répondant plus au désir d’un Occident en mal d’inspiration, promoteur de l’islam politique, qu’aux potentialités d’une histoire nationale plus ou moins structurée pour aspirer à un destin politique meilleur.

La révolution transformée ainsi au fil du temps en farce, la démocratie en tragédie, ne supportant plus d’être dépossédés et trahis, les citoyens ont retiré leur confiance à ce semblant de démocratie. L’adhésion populaire leur étant ainsi retirée, le pouvoir de ces institutions « démocratiques » dont notamment le parlement devient naturellement obsolète.

A la date du 25 juillet 2021, le terrain, par ceux-là même qui l’ont précédé, était tout préparé pour Kaïs Saïed qui, s’inscrivant dans la messianité, semble bien posséder l’art de l’attente et de la patience. Rien ne sert, dans ce cas de ne discuter que de la légalité ou de la non-légalité des procédures, c’est de l’âme des choses et des « épreuves » subies tout au long de 10 ans de pouvoir islamiste, qu’il faudrait aussi se préoccuper, c’est des « épreuves » subies, du sentiment d’avoir été trahi et dépossédé qu’il faudrait partir. A défaut, la voie de l’erreur est toute ouverte pour, aller à contre-courant de la réalité profonde des choses, subir l’incompréhension populaire et se faire la cible d’un rejet politique massif.

Pour autant maintenant, pouvons-nous dire que le pays est sur la voie de la « rectification révolutionnaire » ou « massar et-tashih » comme prétendent les kayssistes ?

Avons-nous bénéficié, nous citoyens tunisiens, depuis le 25 juillet 2021, d’une réappropriation du pouvoir démocratique et des libertés associées à un réel pouvoir ?

La réponse est tout clairement négative car la réalité est que le pays est passé d’une démocratie factice et éprouvante vers une véritable égocratie qui nous mène chaque jour un peu plus vers un égarement dans les méandres autoritaires.

Le pays est face à un président rempli de la conviction que « le peuple c’est lui, et que lui est le peuple » et qui, plus est, se présente à ses citoyens non pas en homme politique mais en homme politique investi de mission transcendantale, ce qui l’autorise à verser de jour en jour dans le durcissement de son autoritarisme.

De là notre président se dispense de s’occuper de manière méthodique, rationnelle et experte des affaires économiques et financières, pourtant à l’origine des maux sociaux du pays et du « peuple », fait encaisser la responsabilité de ces maux à des acteurs qui jusqu’à ce jour, restent fantomatiques, procède par une division des composantes de la société moins sur la base d’un jugement rationnel, que sur des représentations presque métaphysiques et privilégie, comme au premier jour, la manipulation des émotions et des affects populaires.

Cette égocratie -et si je ne me trompe pas c’est Soljenitsyne qui a inventé ce concept- est prouvée par une dilatation du pouvoir présidentiel qui s’accomplit aujourd’hui en véritable présidentialisme, en même temps qu’il n’y a rien concernant les promesses sur le bien-être social et la revivification de la démocratie qui soit tenu, bien au contraire tout est en train de se gâter. Cette égocratie est corroborée par une réalité quotidienne dans laquelle on voit le président se suffire à lui-même, à sa seule « inspiration » et à ses propres croyances et jugements, écartant tout esprit de discussion, de dialogue, d’échange et de consultation, imposant, par la même, en monologue spectaculaire, une méthode et un continu, qui pour le moins qu’on puisse dire sont inédits. Des méthodes opaques encadrées par un projet d’alternative d’un « Royaume qui ne serait pas de ce monde ». Le projet de « Bina Qaïdi », un mirage vers lequel il va et qui risque de nous déconnecter de nous-mêmes et du monde, de ravager la continuité de l’Etat et de ses institutions ainsi que de compromettre pour longtemps l’avenir du pays et de sa jeunesse. Car, après le projet de « grand remplacement politique islamiste », il projette lui aussi pour le pays un autre « Grand remplacement politique » qui risque d’affaiblir et de déstabiliser plus encore l’Etat, de déstructurer plus encore la société, de bloquer plus encore l’économie en donnant lieu à de nouvelles allégeances, à un nouveau clientélisme, à une nouvelle corruption et à un autre parasitisme.

Obnubilé par ce projet messianique, notre président se dispense de s’occuper de manière méthodique, rationnelle et experte des affaires économiques et financières, pourtant à l’origine des maux sociaux du pays et du « peuple », fait encaisser la responsabilité de ces maux à des acteurs qui font plus partie de sa rhétorique que de la réalité, procède par une division des composantes de la société moins sur la base d’un jugement rationnel, et d’une application saine de la loi, que sur des représentations populistes.

Agrandissement : Illustration 5

HEJER CHARF : Depuis le 25 juillet, Kaïs Saïed gouverne le pays à coup de décrets et en toute impunité. « Durant l’année 2022, 24.7% des décrets-lois et 62.5% des décrets présidentiels étaient en rapport avec les droits civils et politiques dont 45% des décrets-lois ayant concerné la justice. », selon Nawaat Magazine.

Il a démantelé méthodiquement les institutions de contre-pouvoir : l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, l’Instance de lutte contre la corruption, le Conseil supérieur de la magistrature, et il s’est octroyé la nomination des sept membres de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie). Il s’est très peu soucié de l’économie au bord de la faillite et du sort des plus démuni·es qu’il dit défendre; il n’a rien fait pour améliorer leurs situations. Ses prêches du peuple veut et qu’il va nettoyer le pays des corrompu·es et qu’il va rendre au peuple ses richesses, sa dignité, en se référant au Coran et à Omar Ibn Al Khattab : est-ce une stratégie de manipulation qui a profité d’une situation politique délabrée et un peuple aux abois pour arriver au pouvoir et s’y accrocher ? Est-ce qu’il est plus habile que les autres ?

SOPHIE BESSIS : Il est évident que Kaïs Saïed n'a pu faire son coup d'Etat avec l'approbation d'une majorité de Tunisiens que parce que ces derniers étaient écœurés par l'incompétence des gouvernements précédents et par la veulerie de la plupart des députés élus en octobre 2019. La vie politique tunisienne était tombée à un niveau tragiquement bas. Depuis son élection en 2019, il attendait en fait que le fruit soit mûr pour le ramasser. La classe politique l'a largement sous-estimé en ne le prenant pas au sérieux. Or, depuis son apparition sur la scène politique en 2011, il n'a jamais caché ses intentions et a rendu public son programme. Ce dernier est certes flou, peu structuré, démagogique, mais son appel au peuple a séduit une grande partie de la population, et ses références ont trouvé un écho dans une société à la fois largement conservatrice et demandeuse d'un discours répondant à ses attentes sociales. Mais le problème réside dans le fait que, depuis son élection puis son accaparement de tous les leviers du pouvoir depuis 2021, il n'a pas engagé une seule action concrète susceptible d'enrayer la profonde crise économique et sociale que traverse le pays.

Agrandissement : Illustration 7

KHADIJA CHÉRIF : Je ne considère absolument pas que Kaïs Saïed est plus habile. C’est le contexte qui lui a été profitable, il a bénéficié de l’échec des gouvernements successifs et d’une partie de la classe politique. Leurs priorités étaient d’asseoir leur pouvoir et défendre leurs intérêts oubliant de répondre aux revendications de la révolution et des classes démunies. Il me semble qu’il va plus loin, il privilégie le démantèlement de l’Etat et de ses institutions, prend le temps d’instaurer son pouvoir en accaparant l’exécutif, le législatif et le judiciaire. Il s’active à dissoudre l’Assemblée parlementaire, puis c’est le tour du Conseil supérieur de la magistrature, de l’Instance contre la corruption, puis de l'ISIE … alors que le pays vit sa plus grave crise économique.

Là où il diffère, c’est au niveau du discours populiste, joue sur les émotions, les sentiments, parle de « nous et eux », renforce les divisions, s’oppose aux élites, dit ce que le peuple veut entendre. Il se présente comme l’homme antisystème alors qu’il est le produit du système, il l’utilise en sa faveur en se débarrassant de ce qui le gêne pour mieux le maîtriser. Il réussit dans cet exercice où il a su faire adhérer même des intellectuels.

Agrandissement : Illustration 8

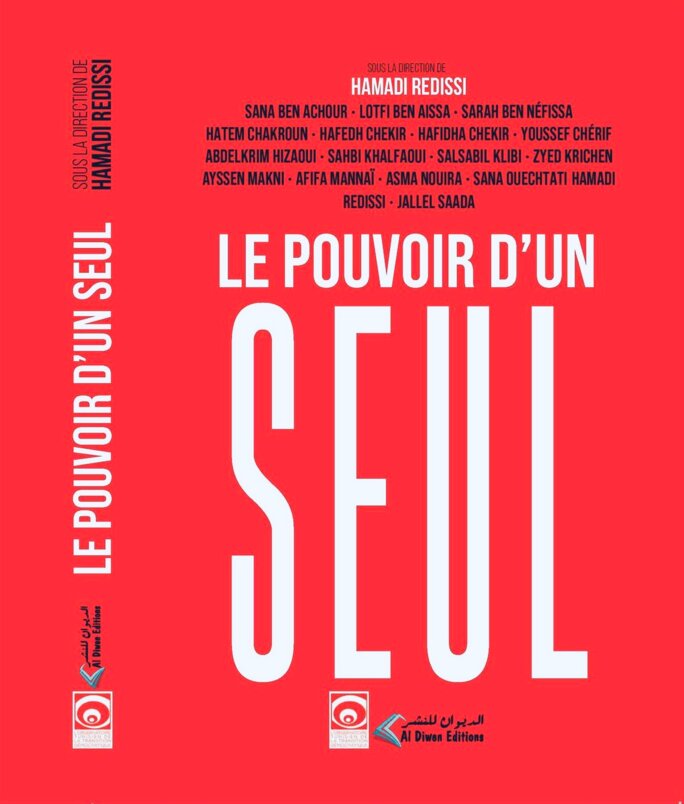

LATIFA LAKHDHAR : Tous les phénomènes décrits par ta question sont les conséquences inévitables du système égocratique, « le Pouvoir d’un Seul » comme le dit un livre collectif qui vient de sortir sous la supervision de l’académicien Hamadi Redissi.

Face au « danger éminent, el khatar ed’dahem», Kaïs Saïed a institué l’état d’exception. Or, il faut rappeler qu’en laissant, en tant que chef de l’Etat, la situation, notamment celle sanitaire face au Covid 19, empirer jusqu’à atteindre le triste chiffre de 20.000 morts, il a de quoi ne pas se sentir innocent non plus de l’avènement d’un certain danger éminent. Mais enfin, à ce moment-là, la situation, de tout point de vue, était arrivée à un tel point de saturation que tout était possible. Le président de la république inaugure la mise en place de son système par l’application de l'état d'exception de l’article 80 de la Constitution et annonce que d’autres mesures seront prises à travers des décrets-lois. La loi étant devenue soumise aux circonstances. Sans le savoir, peut-être, le président est entré dans une certaine logique schmittienne décisionniste.

Mais au-delà des détails, et pour réfléchir au plus profond du phénomène, on peut dire que c’est presque le propre de l’autoritarisme que de procéder par décret aussi amplement qu’il est décrit dans ta question, Hejer. Le décret d’après Hatem M’rad, dans son excellent livre (Les dérives contraires en Tunisie, Cérès 2022), « c’est l’exécutif qui absorbe le législatif », c'est l'incarnation même d’un pouvoir de crise qui bascule en pouvoir autoritaire et c’est exactement le cas aujourd’hui.

On pourrait rétorquer ici que Bourguiba, par exemple, avait surtout entre 1956 et 1959, usé aussi de ce pouvoir appuyé sur le décret, mais au-delà de la personnalité elle-même autoritaire de Bourguiba, le décalage entre les contextes, les époques et les circonstances nous dit qu’il n’y a aucune ressemblance ni entre les personnes ni entre les projets et que cette manière de rétorquer ne présente aucune excuse à ce qui se passe dans une Tunisie post-révolutionnaire en appel de démocratie.

Agrandissement : Illustration 9

HEJER CHARF : Répression. Kaïs Saïed utilise les méthodes et le langage de la dictature pour intimider, perquisitionner, censurer, mettre en prison. Souveraineté nationale, ingérence étrangère, conspiration, terrorisme, atteinte et complot contre la sûreté de l’État, offense au chef de l’État et le texte liberticide du décret-loi 54. Le président accuse, emprisonne à tour de bras et pêle-mêle, des politiques, des juristes, des universitaires, des personnalités de la société civile, des gens des médias, des gens d’affaires, des artistes. Jugement des civil·es par des tribunaux militaires. Quel message veut-il envoyer quand il arrête en bloc des personnes qui n’ont aucun lien entre elles, avec les mêmes chefs d’accusation, l’homme d’affaires Kamel Eltaïef, la femme politique et activiste Bochra Belhaj Hmida (actuellement hors du pays et n’a pas été arrêtée), le leader islamiste Rached Ghannouchi, le directeur de la radio Mosaïque FM, Noureddine Boutar, l'ancien ministre islamiste, Noureddine Bhiri, l’homme politique, Jawhar Ben Mbarek, la militante Chaïma Issa … la liste est longue. Est-ce qu’il veut faire croire à une grande conspiration de tous bords contre lui et l’État ? Ou est-ce une élimination sans ménagement de toute l’opposition. Kaïssoune mets-les tous en prison (Kaïssoune hotte elkol fi soujoune), crient ses soutiens.

SOPHIE BESSIS : Le propre du populisme, et Kaïs Saïed est un leader populiste chimiquement pur, est de diviser la société entre partisans et ennemis. Ceux qui ne sont pas avec lui sont contre lui et, comme il est l'incarnation même du peuple, ceux qui sont contre lui sont contre le peuple. Ce sont donc des traîtres qu'il faut neutraliser. Le discours complotiste est également une caractéristique de tous les régimes populistes de par le monde, de l'Américain Trump au Brésilien Bolsonaro ou au Hongrois Orban. Kaïs Saïed a besoin d'ennemis intérieurs et extérieurs pour se relégitimer régulièrement. Il ne croit pas à la nécessité d'une opposition ni d'une société civile puisque la démocratie n'est pour lui que l'habillage constitutionnel d'un vol par les élites du pouvoir dont seul le peuple est dépositaire par son entremise. Et puisqu'il incarne ce peuple, seule sa parole doit être entendue, les autres doivent être réduites au silence.

KHADIJA CHÉRIF : Le président cherche à gouverner seul sans corps intermédiaires et instaure la peur. La majorité de ses discours sont accusateurs sans preuves ni identifications des personnes. Il dénonce les opposants de tous bords, les « traîtres à la nation », les « corrompus », les hommes d’affaires. Il justifie cette méthode dans le but d’assainir la situation, car les « vendus » se trouveraient dans la justice, les médias, les réseaux sociaux, les syndicats, etc. Ses soutiens expliquent « qu’il faut le laisser travailler car les ennemis sont partout ». Il fait croire qu’il y a conspiration contre l’Etat de l’intérieur comme de l’extérieur. Depuis son élection plusieurs « complots » ont été annoncés et même des « tentatives d’assassinat ». Mais depuis une année la situation s’aggrave, les deux derniers « complots contre l’Etat » ont été instruits et suivis d’arrestations injustifiées. Arrestations arbitraires sans preuves, selon les avocats, et totalement dans l’irrespect des procédures. La promulgation de décrets-lois liberticides comme le décret-loi 54, vient aggraver la situation et permet au président d’éliminer toutes voix discordantes, se débarrasser de toute forme d’opposition ouvrant la voie à toute dérive. Il reste totalement opposé à toute proposition de dialogue (Union générale tunisienne du travail (UGTT), des ONG, partis politiques) pour une sortie de crise.

Agrandissement : Illustration 10

LATIFA LAKHDHAR : « Kayssoun, hot el qol fis-soujoune », « Kayssoun mets-les tous en prison », un slogan de la foule qui représente le summum du drame. Mais, cette réalité nous replonge dans la question populiste et nous renvoie à sa caractéristique première qui est celle de la détestation aveugle des élites. Dans ce même sens, il faudrait souligner d’ailleurs que d’après les sondages du mois de juin 2023 et après cette vague de répression, la cote de K.S. a augmenté, et qu’il est maintenant à plus de 68%, encore sans pratiquement aucun rival.

Est-ce étrange ou est-ce dans l’ordre des choses ?

Ce ne serait étrange que si on faisait abstraction du moment populiste qui structure actuellement la vie politique de manière dominante, car le populisme procède aussi par l’élimination des concurrences. Tous les autres, et ils ne sont jamais nommés, ils sont « haoulèè (ceux-là) » sont mauvais, malveillants, malfaisants et comploteurs, tous, pêle-mêle, peu importe l’horizon politique dont ils viennent, leur véritable responsabilité par rapport à ce qui s’est passé, l’enjeu qui pourrait les motiver et le lien qui pourrait se mettre entre eux. Pas besoin de rationalité pour ça. Les institutions intermédiaires et de médiation forcément tenues par les élites, doivent en conséquence et impérativement être éliminées, car elles sont l’incarnation de ce « pouvoir par le haut », alors même que le populisme prétend vouloir gouverner par « le bas » et qu’il entend instaurer une démocratie directe, laquelle démocratie, paradoxalement et au risque de défier du même coup et Platon et Aristote, ne serait même pas menée par les philosophes, mais par « Le Philosophe », Le Seul, comme le voudrait notre populisme local qui manipule les émotions et entretient le flou comme manœuvre de pouvoir.

Mais, bien sûr comprendre l’ordre des choses ne signifie nullement accepter celles-ci, ce qui se passe est anormal et inadmissible, il y a des citoyens qui, en prison, souffrent dans leur chair et dans leur dignité, d’autres qui sont forcés à l’exil sans qu’ils sachent exactement de quoi ils sont coupables. Leurs avocats, étrangement seule source d’information sur des dossiers prétendument aussi lourds, disent qu’il n’y a rien qui justifie leur arrestation et encore moins leur maintien en détention, l’opinion publique est face à un mépris total de la part des cercles officiels qui ne trouvent ni élémentaire, ni légitime d’informer et de tirer au clair des affaires présentées comme très graves, tout est opaque et flou, d’où un sentiment amer face à l’arbitraire.

HEJER CHARF : Souveraineté démagogique. La Tunisie est au bord de la faillite. Le chômage est de 16,1%, celui des jeunes est de 40,2%. L’inflation est de 9,3%, une dette à 80% du PIB, pénurie de plusieurs produits de base. Kaïs Saïed n’a réalisé aucune de ses promesses économiques : l’égalité entre les régions, ses entreprises communautaires, ses commissions d’anti-corruption et de réconciliation pénale qui devait récupérer les milliards de milliards pillés. Le président dit qu’il ne s’inclinerait pas devant le FMI et ses exigences et qu’« il ne s'inclinerait que devant Dieu » mais il a quand même envoyé sa première ministre à Washington négocier le prêt de 1,9 milliard de dollars avec le FMI. Kaïs Saïed n’a pas les moyens de sa rhétorique; la survie du pays dépend des bailleurs de fonds. La Tunisie est vassalisée en premier lieu par l’Algérie qui lui fournit 90% de son gaz et par la « grande générosité » du président Tebboune. En contrepartie Kaïs Saïed garantit au pouvoir algérien qui a réprimé le Hirak que la démocratie n’arrivera pas à ses frontières. Il a aussi reconnu le Front Polisario mettant fin à la neutralité́ de la Tunisie dans le conflit sahraoui. Le président a également tissé des liens avec les autres fossoyeurs des révolutions qui ont peur d’une contagion démocratique dans la région : les dictateurs de l’Égypte, la Syrie, l’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis. De l’intérieur Kaïs Saïed est soutenu par l’armée et les services sécuritaires (même s’il y a des divergences au sein de cet appareil). Pensez-vous que ces soutiens extérieurs et intérieurs maintiendraient coûte que coûte Kaïs Saïed au pouvoir ?

SOPHIE BESSIS : Pour l'instant, à mon sens, Kaïs Saïed n'est pas en danger. Il jouit encore d'une vraie popularité même si celle-ci commence à s'éroder comme l'ont montré les récentes manifestations à Redeyef ou à Sbeïtla. Quelles que soient les rivalités qui existent en leur sein, les services sécuritaires et l'armée ne sont pas prêts à le lâcher. Il faudrait pour ce faire qu'eux-mêmes se sentent en danger du fait de la poursuite de sa politique. De plus, la culture sécuritaire du pays forgée depuis l'indépendance s'accommode fort bien du pouvoir exclusif du chef. Les sécurocrates ont donc retrouvé leurs vieux réflexes, à peine entamés par la décennie 2011-2021. Du côté occidental, même si les Européens et les Américains se méfient de Kaïs Saïed dont la rhétorique anti-occidentale est virulente, ils craignent une déstabilisation de la Tunisie qui affecterait ce nouveau maillon faible de la région. Le Congrès américain a certes manifesté son agacement devant la dérive dictatoriale du président tunisien en réduisant l'aide américaine à la Tunisie, mais Washington n'ira pas plus loin pour l'instant. Quant aux Européens, ils sont tétanisés par la question migratoire, la seule en réalité à l'aune de laquelle ils mesurent leur aide à la Tunisie. Or si Kaïs Saïed proclame qu'il ne veut pas être le gardien des frontières européennes, il fait en réalité le job en renvoyant les migrants subsahariens avec la brutalité que l'on sait et en multipliant les contrôles pour empêcher les Tunisiens d'émigrer vers l'Italie. Enfin, son conservatisme religieux et sociétal et sa mise à l'arrêt de l'expérience démocratique tunisienne ne peuvent que satisfaire ses alliés moyen-orientaux, les monarchies du Golfe et l'Egypte, sans parler de l'Algérie qui a fait entrer la Tunisie dans sa zone d'influence.

Agrandissement : Illustration 12

KHADIJA CHÉRIF : C’est un constat évident, Kaïs Saïed n’a pas tenu ses promesses économiques, aucune réforme sérieuse n’a été entreprise. L’instauration des entreprises communautaires est un leurre, les résultats se font attendre, il en est de même pour la réconciliation pénale. La position concernant les négociations avec le FMI est incohérente. Au moment même où il affiche son refus catégorique, ses ministres négocient, c’est incompréhensible. Ce blocage est préjudiciable pour le pays, non qu’il ne faille pas exiger des garanties dans l’intérêt du pays lors des négociations, mais rejeter en bloc et perdre autant de temps est irresponsable. Avec K.S. le pays a changé de cap dans les relations diplomatiques, sa politique antioccidentale est démagogique, même si elle correspond à un courant de plus en plus présent au sein de la société et dans la région. Elle n’est ni réfléchie ni argumentée. La nouvelle politique des alliances et le rapprochement avec l’Algérie et les pays du Golfe n’ont pas eu d’effets positifs en termes de partenariat et de soutien économique qui permettraient de dépasser la crise que traverse le pays.

Il n’est pas sûr que les soutiens extérieurs et intérieurs constituent un soutien sans faille au président et pour son maintien au pouvoir. Au vu de la participation aux différentes élections, le soutien de la population à sa politique s’érode jusqu’à atteindre un score ridicule de 11 % aux législatives. Il est vrai qu’il reste favori dans les sondages. Le vrai problème est bien la rupture du processus démocratique et l’absence d’alternative crédible à ce jour, mais cela ne saurait durer indéfiniment.

Agrandissement : Illustration 13

LATIFA LAKHDHAR : La situation socio-économique et celle des caisses de l’Etat sont effectivement telles que les décrit la question. Maintenant, est-ce que les alliances extérieures, qui sont d’ailleurs en parfaite harmonie avec les options en politique intérieure, sauveront K.S. ? Franchement, je ne saurai répondre à la question.

Par ailleurs, on sait que pour 2024, si jamais il y a élections, le président actuel, jusqu’au jour d’aujourd’hui, n’a aucun rival sérieux en face de lui. Les derniers sondages l’accréditent de plus de 68% des intentions de vote, ce qui signifie que son système marche bien auprès des masses, malgré toutes les épreuves et la souffrance que celles-ci subissent au quotidien et dans leur quotidien (santé, transport, pénuries des denrées alimentaires, cherté de la vie, défaillance de quelques services publics...)

Pourquoi ?

Parce qu’avec le populisme et par ses énoncés et son discours, « les perdants sur un plan social ont le sentiment de retrouver une certaine centralité sociale » (P. Rosanvallon), le populisme rend les gens sensibles aux injustices et insensibles aux inégalités, nous dit en substance ce même auteur. La rhétorique de K.S. a réussi à mettre systématiquement ces perdants au centre de sa préoccupation. « Gouverner, c’est faire croire », je ne me rappelle plus de l’auteur de ce dire, mais par sa rhétorique, K.S. fait croire aux masses qu’en sa personne, ils ont un grand protecteur. Un grand défenseur contre ceux qui « martyrisent et maltraitent le peuple » (et-tanqil bi chaab). Qui sont-ils ces tortionnaires du peuple ? Ce sont les corrompus, les spéculateurs, les comploteurs. Des acteurs identifiés dans une généralité qui entretient un flou sociologique et qui dans son discours représentent une puissance anonyme. D’un autre côté, par sa rhétorique, K.S. a réussi à déplacer sur un autre plan les conflits sociaux, car par magie, il se présente aux masses comme s’il incarnait le modèle de l’Etat-providence, un Etat qui satisfait aux besoins du peuple alors qu’il est dans la réalité l’incarnation d’un Etat presque failli. Alors qui sont les responsables des malheurs du peuple ? Comme Il faut bien en trouver, toute la vindicte se fait diriger ainsi contre les élites politiques et culturelles du pays.

HEJER CHARF : Féminisme. Kaïs Saïed s’oppose à l’égalité dans l’héritage parce que le Coran l’interdit, dit-il. Il a supprimé la loi sur la parité. Il a nommé une femme première ministre (une première dans le monde arabe), une cheffe de gouvernement effacée et sans pouvoir. Si vous aviez une remarque à faire, une question à poser à Najla Bouden, que lui diriez-vous ?

Chaque mois, plus d’une femme en moyenne est tuée par son conjoint en Tunisie. Les féminicides ont toujours été le sort macabre de beaucoup de femmes en Tunisie, pourquoi on les dénonce beaucoup plus aujourd’hui ?

Dans ce cadre liberticide, religieux, conservateur, antiféministe en comparaison avec Bourguiba et même Ben Ali, comment vont s’organiser les luttes féministes progressistes en Tunisie ?

SOPHIE BESSIS : La seule question que je pourrais poser à Nejla Bouden serait de lui demander ce qu'elle fait à ce poste de premier ministre qui n'en est pas un et si cela lui convient d'avoir revêtu le costume de la femme alibi qui n'a en vérité pas une once de pouvoir. Quant aux luttes progressistes et féministes, elles vont mettre du temps à se réorganiser car la société civile s'est profondément divisée entre partisans et adversaires du 25 juillet 2021. Même si la plupart des associations se sont progressivement rendu compte de la capacité de nuisance du nouveau régime, ces divisions ont laissé des traces. Certes, nombreux sont ceux et celles qui continuent à se battre courageusement contre la dérive mais il y a toute une gauche à refonder et à reconstruire, et cela prendra du temps.

Agrandissement : Illustration 14

KHADIJA CHÉRIF : Les avancées en matière de droits des femmes sont freinées, voire bloquées par le positionnement conservateur du président de la République et par la politique officielle du gouvernement.

A la nomination d’une première ministre femme, beaucoup ont vu un signe positif et une garantie pour la préservation des acquis, une appréciation que je ne partageais pas. Il est regrettable de constater le contraire, c’est-à-dire une régression des droits sous la direction d’une femme cheffe de gouvernement, pour la première fois dans l’histoire du pays et de la région.

Les féministes ont dès le début réagi au discours rétrograde de K.S. même si certaines lui ont apporté leur soutien au vu de son opposition à Ennahdha. La réalité est amère et décevante, K.S. a fait ce qu’Ennahdha n’est pas arrivé à réaliser : inscrire dans la constitution une référence à la charia par l’article 5 qui ouvre la possibilité d’interprétations qui iraient à l’encontre des acquis. S’ajoute à cela, l’élimination de la parité dans la loi électorale, l’absence de mise en pratique de la loi relative aux violences faites aux femmes, l’absence de stratégie pour mettre fin aux féminicides en augmentation terrifiante, l’amélioration des conditions de transport et de travail des ouvrières agricoles etc… Sans oublier une fin de non-recevoir à l’égalité successorale. Son discours du 13 Août 2020, date symbolique annonciatrice d’avancées, prend un autre tournant. Le président est catégorique, il affirme que le texte coranique ne permet aucune interprétation en faveur de l’égalité dans l’héritage, c’est un vrai choc. Première régression et déception concernant la question des femmes d’un président fraîchement élu.

Les féministes sont totalement mobilisées, conscientes des risques de régression. Elles travaillent en collectif dans la dynamique féministe qui regroupe plusieurs associations et parlent d’une seule voix. Elles définissent leur stratégie d’action pour préserver les acquis et faire avancer leur cause.

LATIFA LAKHDHAR : Comme tu le sais, en 2011, le pays est parti pour une révolution démocratique et sociale et il est important de rappeler, ici que le slogan porté par les féministes aux premiers moments de la révolution était « Ensemble nous nous révoltons, ensemble nous construirons ». Nous avons pensé, nous les femmes, pouvoir mettre la révolution à l’épreuve du féminisme et à l’avancement de nos droits.

Mais, au fil du temps, le féminisme tunisien, à l’image de la situation qui a régné dans le pays, s’est retrouvé pris entre l’islamisme dans une première phase et le populisme dans le temps actuel.

J’ai évoqué le féminisme, mais je voudrais aussi parler plus largement des femmes, et du rôle que celles-ci avaient joué au moment du soulèvement en 2010-2011, pourquoi ? Parce qu’il faut rappeler que dès les premiers instants celles-ci n’ont pas hésité à se mobiliser pour cette révolution.

Les femmes tunisiennes avaient marqué une présence déterminée, les archives photographiques, d’ailleurs, et pas seulement, sont là pour le démontrer. De partout les femmes tunisiennes se sont avancées en émeutières pour participer aux manifestations de rue, aux grèves, aux rassemblements et aux sit-in.

Dans les régions du pays, elles sont sorties pour dénoncer la fracture régionale dont souffre le pays depuis des décennies et dans les quartiers populaires, elles sont sorties pour dénoncer la fracture sociale. D’ailleurs, il faut savoir que même en nombre réduit, des femmes sont décédées sous les balles de la police entre 2010 et 2011, d’autres ont été blessées, certaines ont eu des dossiers relatifs à des agressions et des arrestations policières... etc.

Les femmes étaient également nombreuses à sortir dans la rue, pour dénoncer les assassinats politiques 2013. Elles étaient nombreuses aussi au sit-in du Bardo qui a duré près de deux mois pendant l’été 2013, pour dire non au pouvoir islamiste et pour participer au changement politique.

Et pourquoi les femmes étaient là sinon pour dire qu’elles peuvent, elles aussi, faire l’histoire en tant qu’actrices politiques et pour dire aussi qu’elles ne veulent pas être tenues dans une altérité irréductible, qu’elles refusent que cette histoire révolutionnaire ne soit que masculine.

Les femmes tunisiennes ont participé à la révolution, mais nous savons, et là je me remets à une phrase très juste de l’écrivain autrichien Stefan Zweig qui en évoquant la révolution française affirme qu’« une révolution n’appartient presque jamais à ceux qui la déclenchent, mais à ceux qui la tirent à eux-mêmes comme un butin ». Car, effectivement et très vite la révolution tunisienne fut accaparée en butin par les islamistes dont l’avènement au pouvoir a plombé le ciel de la transition démocratique ainsi que celui de « l’égaliberté » pour les femmes.

Pour l’islam politique, le projet sociétal passe aussi et surtout par la remise en cause des rapports émancipateurs entre les hommes et les femmes, déjà, il y a longtemps en 1989, embêté et préoccupé par cette question, Ghannouchi, dirigeant du parti islamiste, avait lancé l’idée d’un référendum sur le Code du statut personnel (CSP) dans l’espoir de le voir désavoué par les masses. Je me dispenserais de citer les différents écrits de ce leader sur la question, écrits truffés de misogynie.

Car, et au-delà des considérations politiques, et pour comprendre ses réticences à céder aux droits des femmes, il faudrait peut-être aller voir un peu où se ressource idéologiquement l’islamisme ? Où il puise sa culture et sa culture politique, sachant qu’aucun de leurs idéologues et leaders contemporains n’a accepté d’effectuer un retour critique vers ce socle, ni de mettre le patrimoine dans lequel ils puisent à l’épreuve de la rationalité et de la modernité.

Et là, on peut répondre que, dans son attachement idéologique au patrimoine religieux, l’islamisme se ressource, en fait, dans ce qu’il y a de pire dans le patriarcat à savoir le viriarcat.

Le viriarcat qui pour Nadia Tazi dans son livre « Le Genre intraitable », pour la philosophe Olivia Gazalé dans « Le Mythe de la virilité », ainsi que beaucoup d’autres, est, en substance, la structure qui au sein du système patriarcal désigne le macho intraitable.

Après ça, on peut dire que, pour faire réussir leur projet, les islamistes ont beaucoup essayé. Mais face à cela, les femmes tunisiennes ont su riposter en vue de fonder en droit, plus encore le principe d’égalité, d’où que depuis 2011, elles ont eu à vivre une tension continue entre une volonté de liberté et une tentative islamiste de mettre l’emprise sur les droits des femmes pour les entraver. La preuve en est que les femmes tunisiennes et la société civile se sont retrouvées plus d’une fois à mener des combats pour contrecarrer les tentatives islamistes à faire passer des notions ou des lois contraires aux principes d’égalité et de liberté. Les épisodes de ces luttes féministes sont maintenant connus, il n’est pas nécessaire d’y revenir.

Evidemment, cette tension continue aujourd’hui que le pays est passé depuis plus de trois ans à une phase populiste. Tout reste aléatoire et tout reste sujet du rapport de forces politiques.

Aujourd’hui, nous nous retrouvons dans une révolution encore plus glacée et dans une résistance un peu fatiguée face aux accapareurs du butin, un peu déroutée par l’impact du populisme qui a des priorités parmi lesquelles ne figurent pas les droits des femmes, dans le sens où et par sa génétique même, le populisme caresse le peuple dans le sens du poil. Or un peuple, construction utilitaire pour assoir une stratégie de pouvoir, en l’occurrence celui populiste-conservateur, est souvent mobilisé pour barrer la route à la « folle croyance qu’il puisse exister une égalité entre les hommes et les femmes ».

Des exemples se sont très vite formulés pour cette nouvelle situation, j’en reprends ceux que tu poses dans la question :

Premièrement, la réponse présidentielle à propos de l’égalité successorale, demande avancée par le mouvement féministe depuis les années 90. Pour esquiver le principe humain d’égalité, le nouveau président nous annonce qu’en islam, il y a mieux et plus intéressant que l’égalité, il y a l’équité. Or qu’est-ce que l’équité, principe moral, s’il n’est pas soutenu par le principe politico-juridique d’égalité ? Un principe vacant sûrement, ouvert à toutes les possibilités de l’arbitraire.

Deuxième exemple annonciateur d’une mauvaise situation pour les femmes : ces moments de crise n’ont pas cessé d’entrainer une dégringolade électorale pour les élues femmes au parlement, leur taux est passé de 36% en 2014, à 26% en 2019, pour tomber encore à 16% en 2022, où le pouvoir populiste a carrément mis fin au principe de parité électorale, principe que les féministes ont pu imposer suite à une grande bataille menée en 2011 et 2012.

Enfin dernier phénomène flagrant, la multiplication des cas de violences faites aux femmes ainsi que des féminicides comme indicateurs de la crise larvée que connaît une société perturbée par les retombées de ces différents échecs politiques, amplifiant un sexisme compensateur et prenant les femmes pour des proies souffre-douleur, comme il est de coutume.

Malheureusement l’Etat prend la chose comme s’il s’agissait de fait divers, alors qu’il s’agit d’un fait culturel, anthropologique et sociologique bien grave.

Dans un pays en état de morbidité, il m’est difficile de poser de question à une vis-à-vis qui n’est ni en mesure de comprendre ni de celle de prendre conscience de la dimension existentielle que posent ces crimes pour une conscience féministe.

Agrandissement : Illustration 16

HEJER CHARF : Racisme. Il existe un racisme latent chez beaucoup de Tunisien·nes. Le racisme envers les Noir·es a une longue histoire en Tunisie. Et quand le racisme est alimenté et légitimé par l’État, c’est dangereux et c’est exécrable. Kaïs Saïed a traité les migrant·es d’Afrique subsaharienne de « hordes d’immigrés clandestins source de violence, de crimes et d'actes inacceptables. Une entreprise criminelle ourdie depuis le début de ce siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie, afin de la transformer en un pays africain seulement et estomper son caractère arabo-musulman ». La ville portuaire de Sfax, à 150 kilomètres de Lampedusa, est devenue un point de départ vers l’Italie pour des migrant·es subsaharien·nes. Cette affluence déchaîne des protestations violentes parmi les habitants locaux et des comportements atroces des autorités tunisiennes. Les migrant·es subissent des violences verbales, physiques monstrueuses jusqu'à la mort. Une situation tragique, inhumaine, criminelle. Les Tunisien·nes se placent pourtant en tête de liste des migrant·es qui prennent des embarcations de fortune pour forcer les frontières fermées et inhospitalières de l’Europe. 18000 Tunisien·nes sont arrivé·es sur les côtes italiennes en 2022.

La cheffe du gouvernement italien d’extrême droite, Giorgia Meloni est allée trois fois en moins de deux mois en Tunisie, accueillie avec un large sourire par Kaïs Saïed qui lui a déclaré : « Vous êtes une femme qui dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. ». Elle lui a donné 10 millions d’euros et s’active pour que le FMI débloque le prêt pour la Tunisie, l’Union européenne, de son côté, propose plus d'un milliard d'euros à la Tunisie : en échange la Tunisie doit être la gardienne des frontières de l’Italie et de l’Europe, la geôlière et le mouroir de nos frères et sœurs africain·es. Domination et immoralité de l’Occident et asservissement et sophisme de Kaïs Saïed.

La Tunisie fait partie de l’Afrique, ce continent du futur et de tous les espoirs. Un continent trahi et vampirisé par des gouvernants rapaces de l’intérieur et de l’extérieur. L’Afrique contient un tiers des ressources naturelles mondiales : 30% des réserves en pétrole, en gaz et en minéraux et 60% des terres non cultivées au monde. L’Afrique contient avant tout une richesse humaine. En 2050, un·e humain·e sur quatre sera Africain·e. La jeunesse de la planète sera majoritairement africaine. Pour que l’Afrique se réapproprie ses richesses naturelles, culturelles, humaines et démographiques, nous devons repenser et cultiver notre sentiment d’appartenance à ce continent que nous avons en partage. Construire ensemble un récit riche de nos pluralités libérées du mépris de soi et des imaginaires délétères hérités de la colonisation. Réinvestir la riche Afrique de toutes nos forces vives pour transformer notre avenir et celui du monde.

« L’Afrotopos est ce lieu autre de l’Afrique dont il faut hâter la venue, car réalisant ses potentialités heureuses. Fonder une utopie, ce n’est point se laisser aller à une douce rêverie, mais penser des espaces du réel à faire advenir par la pensée et l’action; c’est en repérer les signes et les germes dans le temps présent, afin de les nourrir. L’Afrotopia est une utopie active qui se donne pour tâche de débusquer dans le réel africain les vastes espaces du possible et les féconder. », Felwine Sarr, Afrotopia

Je vous laisse libre de commenter cette situation tragique que vivent les migrant·es subsaharien·nes en Tunisie.

Agrandissement : Illustration 17

SOPHIE BESSIS : Ta longue question est en même temps une réponse. Je n'ai donc rien à rajouter à ton commentaire, sinon que quelques personnes et associations protestent contre ce scandale et tentent de sauver l'honneur terni de la Tunisie. Malheureusement, la rhétorique présidentielle du bouc émissaire marche à la perfection auprès d'une majorité de l'opinion. On sait ce que cela donne et a pu donner en d'autres temps et d'autres lieux.

KHADIJA CHÉRIF : Je partage totalement ce que tu avances, nous vivons une situation tragique d’une gravité et d’une incohérence affligeantes. Le discours du président concernant la question des subsaharien·ne·s est grave. Il parle d’entreprises criminelles dont le but est de faire de la Tunisie un pays africain en l’éloignant de son appartenance arabo-islamique par le changement qu’il opérerait dans sa composition démographique. Ce délire a encouragé et légitimé les comportements racistes et violents dont ont été victimes les subsaharien·ne·s. Il a renforcé les sentiments de haine et de rejet de l’étranger, effet dévastateur d’un racisme latent qui s’exprime sans complexe au lieu d’un discours humaniste appelant à la tolérance et à la paix. De plus, l’existence d’un parti se réclamant de la théorie du complot du grand remplacement qui mène campagne et appelle à l’exclusion des migrants subsaharien·ne·s en toute liberté.

Nous voilà en négociation avec l’Union européenne sous la pression de l’Italie pour sécuriser les frontières et jouer le rôle de gendarme sous couvert d’aide financière et de soutien économique pour que la Tunisie bénéficie du prêt du FMI. Une belle comédie et des perspectives alarmantes.

Agrandissement : Illustration 18

LATIFA LAKHDHAR : Le dossier de l’affluence d’Africains subsahariens a l’air d’être bien compliqué. Il est chargé de plusieurs dimensions et il est difficile de le simplifier. Mais s’il est vrai que l’Europe et certains voisins ainsi que des mafias de passeurs, veulent faire supporter à un pays, en l’occurrence le nôtre, déjà presque à genoux, un fardeau qu’il n’est pas en mesure de porter, il n’est pas moins vrai qu’à part la rhétorique officielle populiste, irrationnelle et déstructurée, nous ne possédons pas la « glasnost » minimale pour en juger. Mais ce qui est encore grave pour ce dossier, c’est ce qui se dit et se remarque à propos de la mentalité et du comportement populaire racistes face à cette affluence. Ici, je voudrais d’abord rappeler qu’en 2011, l’Etat tunisien et ses citoyens ont accueilli un million de réfugiés libyens et Africains subsahariens avec générosité en leur garantissant la dignité et le respect qu’il faut. Il faut dire que l’Etat et la société n’étaient pas encore déstructurés et déstabilisés comme ils le sont aujourd’hui.

On dit souvent que la « société est celle d’un Etat et que l’Etat est celui d’une société », malheureusement le discours officiel qui émane de la plus haute sphère de l’Etat est, depuis plus de trois ans, celui de l’entretien de la haine et du ressentiment tous azimuts, il devient, ainsi, discours-éducateur pour une partie de la société déjà prédisposée au racisme.

Agrandissement : Illustration 19

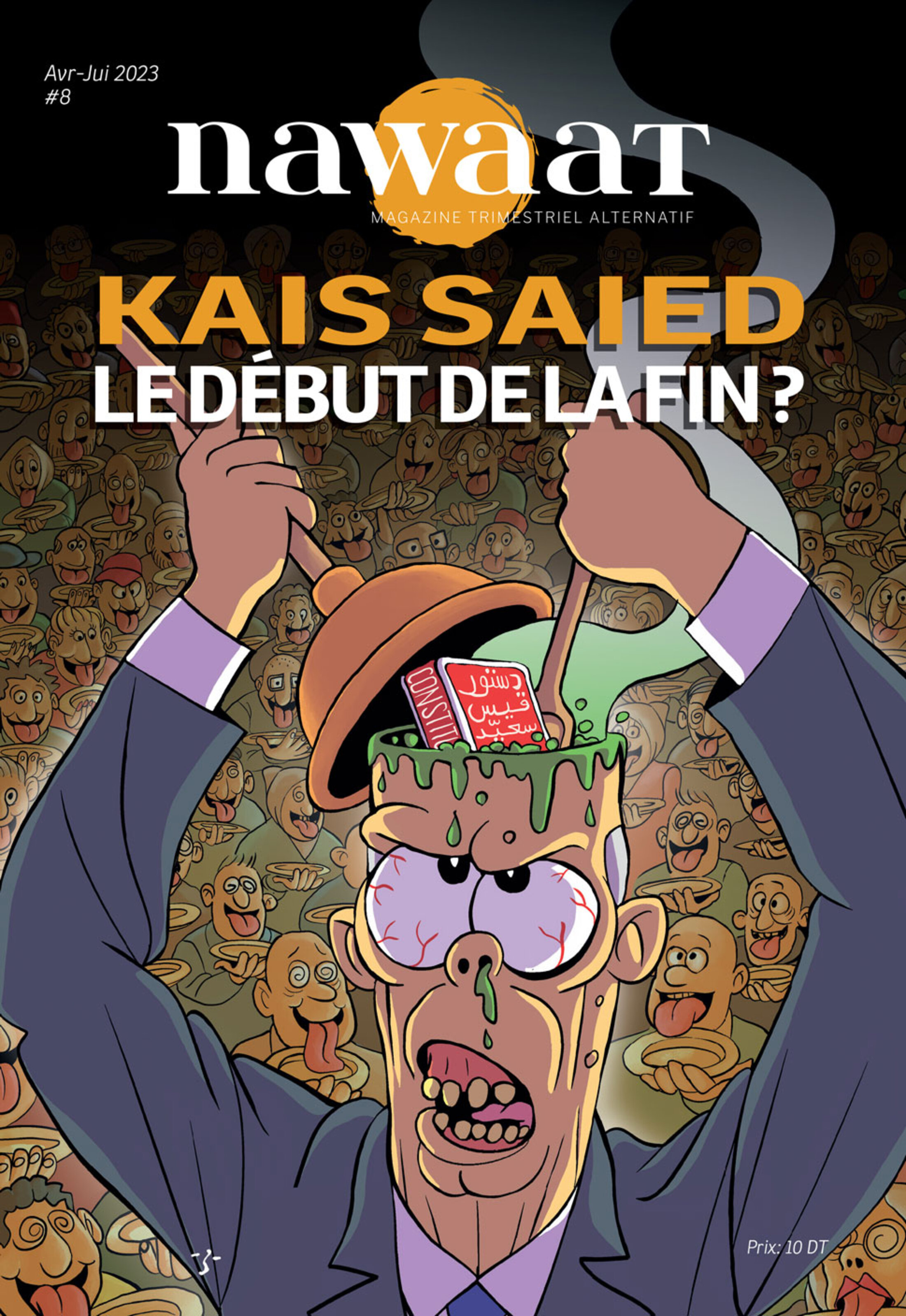

HEJER CHARF : Nawaat Magazine a intitulé son excellent numéro sur le bilan du président : KAÏS SAÏED, LE DÉBUT DE LA FIN ? Est-ce le début de la fin de la troisième République ? Y aurait-il une femme ou un homme ou une formation politique apte à émerger et peut-être remporter les élections présidentielles en automne 2024 ?

La révolution tunisienne semble dire les mots d’Abou el Kacem Chebbi, « C'en est trop mon cœur », pourtant elle n’a que 12 ans. Selon vous, continuera-t-elle son très long et très ardu chemin ?

SOPHIE BESSIS : Il ne faut pas rêver. S'il y a des élections présidentielles en 2024, ce qui est loin d'être certain, Kaïs Saïed les gagnera, réellement ou par la fraude, tout dépendra de sa popularité à ce moment-là. D'autant plus que personne face à lui, ni individu ni formation, n'est capable de relever le gant. Mais Kaïs Saïed ne peut empêcher que la révolution de 2011 a eu lieu. Les révolutions sont à la fois un évènement et un processus qui se situe dans le temps long. Elles peuvent être entrecoupées par des périodes de régression comme c'est le cas aujourd'hui en Tunisie. Les exemples historiques de ces allers-retours sont nombreux. Mais la mémoire de ce qui s'est passé entre 2011 et 2021 ne peut être totalement effacée. Elle ressortira d'une façon ou d'une autre. Les jeunes générations prendront la relève. De quelle façon ? Ce sera à elles de définir et de mettre en œuvre leurs méthodes de combat pour une Tunisie libre et démocratique. Ce sera probablement long, mais il ne faut pas perdre tout espoir en l'avenir.

KHADIJA CHÉRIF : Il est vrai que la situation est intenable, les attentes sont fortes et les gens ne voient pas d’amélioration, rien à l’horizon pour pouvoir parler d’alternance. Il est vrai que le soutien au président s’affaiblit, une des illustrations est le faible taux de participation aux différentes élections et aussi les critiques de certains inconditionnels. Pour autant, peut-on avancer que c’est la fin de la 3ème République souhaitée par beaucoup

L’émergence d’un homme ou d’une femme pour prendre la relève, n’est pas à exclure mais certainement pas dans l’immédiat. L’espoir vient de la jeune génération et des dynamiques qui travaillent la société et qui pourraient présenter une alternative.

Comme je l’ai dit au début, la révolution continuera son chemin malgré les ratés, cela prendra du temps malheureusement et ce ne sera pas sans difficultés. Redresser la barre et revenir à la transition démocratique et aux fondamentaux est un projet à long terme.

Agrandissement : Illustration 20

LATIFA LAKHDHAR : Nawaat, cet excellent journal d’investigation, se demande si ce n’est pas le début de la fin pour Kaïs Saïed ?

Y répondre c’est, un peu, se mettre dans la science de l’au-delà, (ilm el –ghayb) et c’est en historienne que je le dis, car souvent les règles de la rationalité historique se trouvent trahies par l’imprévisible, par la versatilité des situations et des acteurs. La transition démocratique est un temps fortement instable, un temps qui peut être traître, un temps où, d’après cette phrase magique de Gramsci, « l’ancien se meurt sans que le nouveau arrive à se faire et cet entre-deux présente un terreau favorable à une multitude de phénomènes morbides. ». Nous y voilà en plein.

Seulement, cette même situation me rappelle ce beau poème d’Aragon, poème plein de sagesse : « Rien n’est jamais acquis à l’homme/ Ni sa force, ni sa faiblesse/ Et quand il croit ouvrir ses bras/ Son ombre est celle de sa croix/ Il n’y a pas d’amour heureux. » J’ajouterai, encore moins l’amour du pouvoir.

Quant à la révolution tunisienne, connaissant qu’aucune des révolutions au monde n’a été un long fleuve tranquille, je reste optimiste. Malgré tout.

Agrandissement : Illustration 21

https://nawaat.org/magazine/ : Faits et analyses de différents aspects de la politique du président tunisien. Avec les dessins mordants de Z.