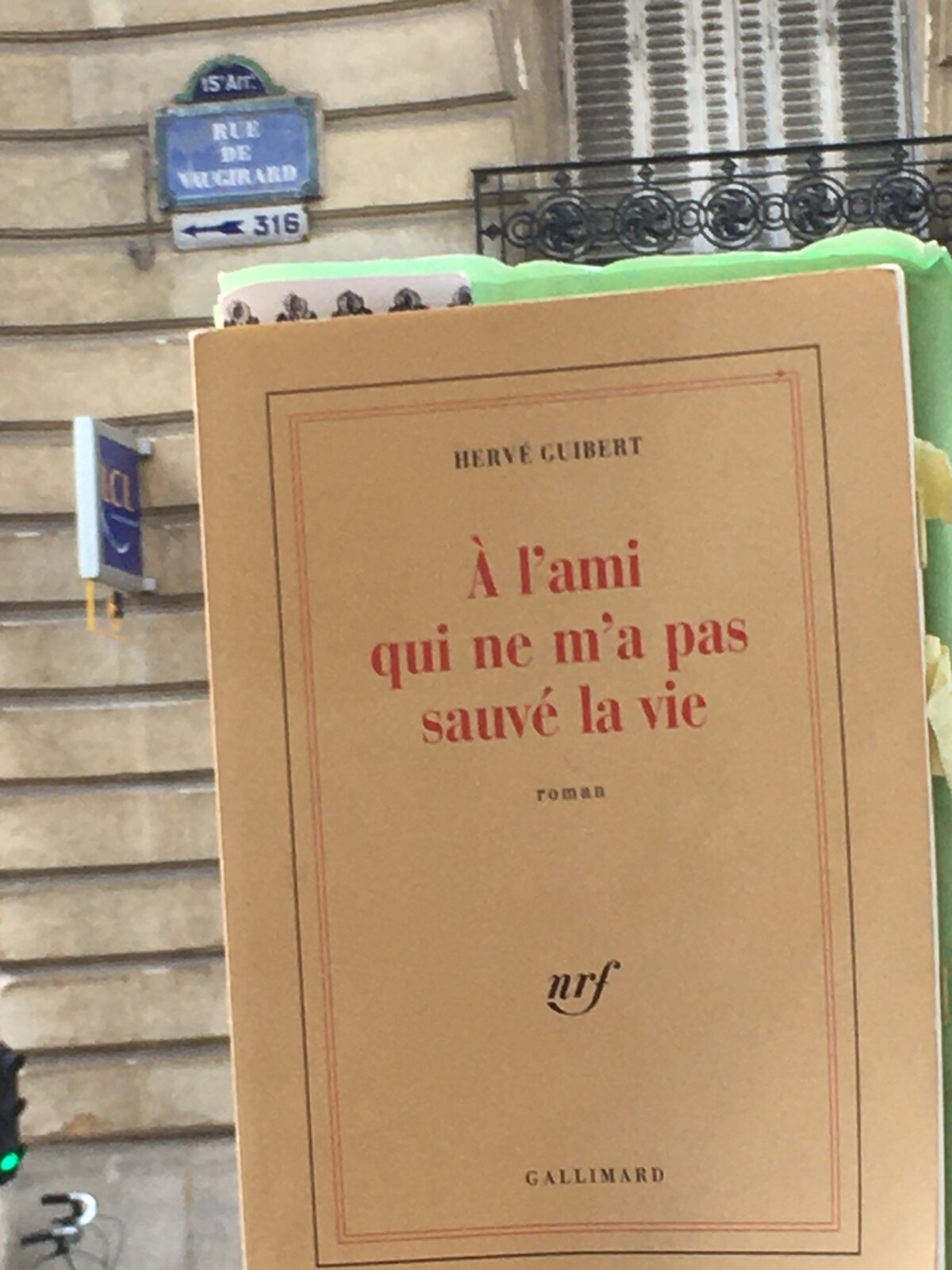

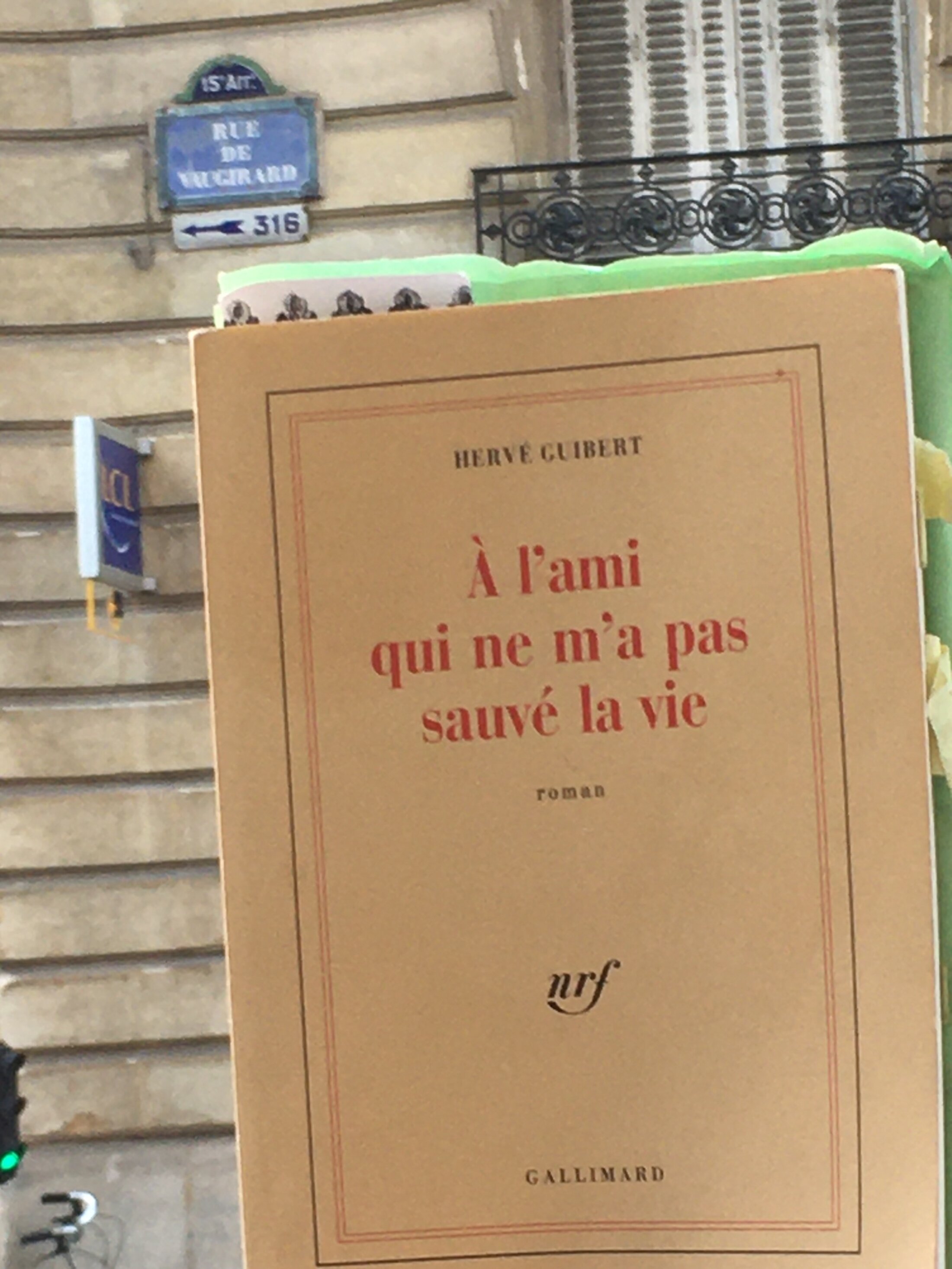

Plus de trente années après la parution du roman autobiographique, À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, l’époque a changé: l’autofiction s’est implantée dans le paysage littéraire français et n’est plus une innovation. Pourtant le jeune Collectif Aubervilliers a décidé d’incarner le roman d’Hervé Guibert; que signifie le désir de travailler et de mettre en images, en son, en corps, cette œuvre, aujourd’hui ? Tandis que nos usages des réseaux sociaux – et à travers elle, la mise en scène de soi– est devenue banale, comment et pourquoi (re)penser l'autofiction?

Visage angélique, photos noir et blanc, activité critique, écriture autofictionnelle, pudeur et impudeur, volonté de dire et d’écrire à l’insu des tabous et des convenances; il est des êtres qui hantent une époque et deviennent représentants d’un groupe comme l’est désormais Hervé Guibert et comme le démontrait déjà le splendide récit de Mathieu Lindon publié en 2011 intitulé Ce qu’aimer veut dire. Cela fait exactement dix ans que le metteur en scène Patrice Chéreau est mort – dont Hervé Guibert était proche tant professionnellement que personnellement – et, hasard des dates ou coïncidence révélatrice, le Collectif Aubervilliers met en scène au même moment, sans pathos, de manière lumineuse le roman qui évoque les « années Sida ». Décryptage de cet hommage qui prend la forme d'un Mausolée à travers l'exploration des ressorts et enjeux de l'art dramatique.

En sortant de la représentation, on ne peut que sentir le grand investissement, l’admiration du collectif Aubervilliers à l’égard du texte de Guibert. Les 100 chapitres se voient rassemblés en quelques parties thématiques, afin de tracer un sillon pour le spectateur, où l’on tient à ce que le texte écrit soit chronologiquement respecté – on fait entendre le roman de la manière la plus fidèle. Avec un point d’ancrage comme celui du Sida, on pourrait s’attendre à une tonalité tragique et sombre, alors qu’une légèreté et une grâce se dégagent tant par les gestes, les moments chorégraphiés, la musique, que le fond blanc qui n’a pas l’aspect froid des hôpitaux mais propose plutôt un décor épuré, une esthétique minimaliste, où le langage se suffit à lui-même pour emporter le spectateur.

Agrandissement : Illustration 1

La mise en scène, d’Arnaud Vrech, interroge principalement les limites entre mensonge et vérité. Plus que l’aspect autofictionnel, ce sont les frontières entre fiction et réalité qui ne cessent d'être questionnées ainsi que la puissance de l’interprétation : pourquoi considère-t-on parfois ce qui nous arrive comme un don ou à l’inverse une malédiction ? En quoi cela conditionne-t-il notre façon d'être au monde et de vivre?

On s’interroge également tout au long du spectacle sur la plus-value que gagne la vie lorsque la mort la menace concrètement et fait irruption dans le quotidien. C’est finalement un questionnement sur le théâtre qui se dessine en exposant des problèmes concrets et esthétiques : qu’est-ce qu’être acteur ? Comment interpréter un texte avec la bonne distance, le bon ton? Le roman de Guibert est la réalité tangible sur laquelle chacun –acteurs comme spectateurs– se retrouvent, mais ensuite le champ des possibles, des jeux et des double-jeux, les diffractions du miroir – accessoire indispensable– sont infinis.

Hervé Guibert est interprété par Clément Durand tandis que Johann Weber incarne Bill –ou l’ami qui n’a pas sauvé la vie– et Cécillia Steiner joue plusieurs rôles féminins. Une multitude de personnes-personnages gravitent autour du trio à l’instar de Muzil (Michel Foucault), Marine (Isabelle Adjani), ou encore l’écrivain Thomas Bernhard pour qui Hervé Guibert nourrissait une admiration maladive. Ce ne sont pas vraiment les personnes-personnages qui importent mais la manière dont ils vivent les situations au regard de l’évolution de la maladie et c’est cela que le spectateur est amené à percevoir pour ensuite réfléchir par lui-même à la vulnérabilité des corps comme des existences – thèmes intemporels et, sans doute, aussi, insondables.

L’équipe artistique a présenté juste avant le début du spectacle sa prochaine création intitulée « Footballeur » qui explore la façon dont la vie peut se voir foudroyée par un événement précis et comment cela implique l'urgence de prendre de nouveaux repères. C’est en travaillant le texte de Guibert que l’idée de cette création a éclos. Arnaud Vrech reconnaît la filiation et cela rend impatient de se donner rendez-vous en septembre 2024 afin de découvrir le nouveau spectacle qui propose une réflexion sociologique, artistique, engagée, en considérant le théâtre –art du saltimbanque– comme un puissant ressort pour mettre en déséquilibre les façons de penser et d'agir.

Prochaines représentations à Lyon, du 24 au 29 janvier 2024 au Théâtre des Clochards Célestes. Durée du spectacle : 1h15.

Collectif Aubervilliers. Coproduction : Maison Maria Casarès, Niort.