English version : https://blogs.mediapart.fr/hippolyte-varlin/blog/201220/abdou-manjang-opens-about-his-life-smiling-coast-gambia

Abdou Manjang est l’un de ces êtres rares que l’on rencontre dans une vie, créant un avant, et un après. Repéré par le reporter Clément Martz qui lui avait consacré un article en février 2017, le jeune homme emporte.

https://medium.com/@clementmartz/abdou-s-life-in-the-new-gambia-e4a0eff1a43d

Le jeune homme emporte car animé d’une soif de liens et de connaissances, d’un désir de monde aussi puissant que l’autre lui est chevillé au cœur. Rêvant d’ailleurs lointains surtout, Abdou émeut, Abdou bouleverse, Abdou se révèle vôtre. Et Clément en est impressionné aujourd’hui encore : le jeune trentenaire est entouré, d’enfants tout particulièrement, d’amis et de voisins aussi, de frères et sœurs d’infortune surtout, le sollicitant lui, alors qu’il n’a rien, ou si peu, dormant sur un matelas dans sa maison de terre, le sol battu faisant sommier. Et qu’il rêve de voyage. Un rêve qui est le refrain d’Abdou. Mais un rêve relégué au second plan : la maison que l’eau dissout voire emporte chaque année, doit être remplacée par un foyer aux murs d’agglos, pour sa famille. Or le projet s’inscrit sur des années, interminables…

Agrandissement : Illustration 1

Ici, aux côtés de son unique sœur, sa protégée et gracieuse Fatou, et un constat qui s’impose vite : les habits de vive et douce lumière, ceux des grandes occasions et qui sont l’objet de soins précieux, comme tous les autres d’ailleurs, disent la dignité. Un panache que la pauvreté, l’absence de perspective et les mémoires meurtries ne peuvent entraver. Au second plan, la petite voisine, Jaimundaw. Personne ne doit être oublié. Et un détail troublant : ce regard que les amis d’Abdou lui signalent comme fragile et perçant à la fois, beau surtout…

Agrandissement : Illustration 2

Les yeux d’Abdou s’arrêtent là où le dépouillement entame l’enfance. L’enfance qui frôle l’école ou que l’école ignore…

Son pays ? Les rives d’un fleuve enserrées dans un voisin dix-sept fois plus étendu, le Sénégal. Un fleuve qui donne sur l’Atlantique, comme jadis, lorsque l’île de Banjul avait été aménagée afin de contrôler l’entrée de l’estuaire de la rivière-mère et de maîtriser la traite des esclaves dans cette région. Et c’est là, sur cette île, que s’élève désormais la capitale de ce plus petit pays d’Afrique continental, un pays peuplé de deux bons millions d’habitants. Un petit territoire, donc, mais un pays repéré par l’association SOS Méditerranée parmi les principales origines des êtres en migration qu’elle croise ou qu’elle pleure. Parmi eux, parmi ces disparus, un frère d’Abdou. Englouti dans la grande bleue en 2006 lors d’un périple motivé par le décès du papa, vaincu par un cancer, et ainsi par l’impérieuse nécessité de subvenir aux besoins de la famille. Il s’appelait Amadou Manjang. Un fils et frère disparu à jamais, sans sépulture et enfoui dans la mémoire des siens, alors que ne subsiste du jeune homme qu’une rare et précieuse image seulement, désormais éteinte dans un téléphone portable. Car Abdou souffre en silence, et n’évoquera ce frère qu’après. Qu’après vous avoir confié toute l’affection qu’il éprouve pour son pays : « De mon pays, j’aime l’amour qui le traverse, la solidarité qui s’exprime fidèlement, l’intérêt pour la culture, le soutien qui se déploie en cas de deuil… » Et il ajoute aussitôt : « Nous bénéficions d’un soleil favorable aux orangers, manguiers, bananiers et autres végétaux ». Ainsi parle Abdou, enthousiaste, comme il est pudique et douloureux lorsqu’il évoque ce frère, emporté de la même manière qu’un oncle, Magidou Njie ; emporté de la même façon que son meilleur ami, Lamin Bah. Un ami inoubliable, qu’Abdou imagine serrant dans ses bras épuisés le petit frère Sulayman Suso dans leurs derniers instants, lorsque l’eau s’engouffre dans leurs jeunes poumons. Un dernier voyage financé par la vente des terres de leur maman… Or le refrain d’Abdou est de partir.

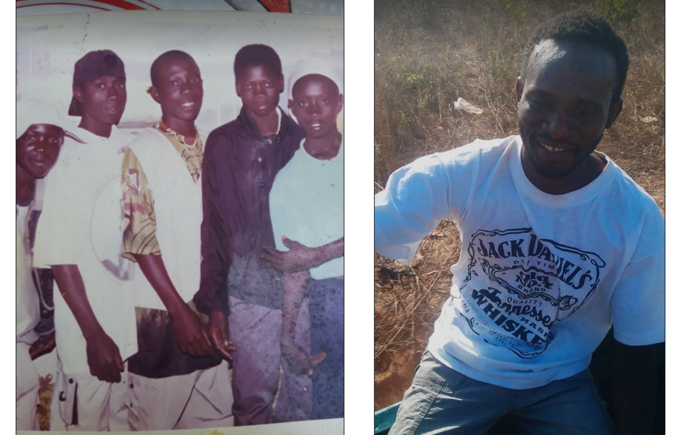

Agrandissement : Illustration 3

Amadou Manjang, 1er à partir de la droite, du temps de l’adolescence réjouie ; Lamin Bah, sur sa terre natale, avant le voyage sans retour. Un frère et un « meilleur ami », ce que la vie vous confie parfois…

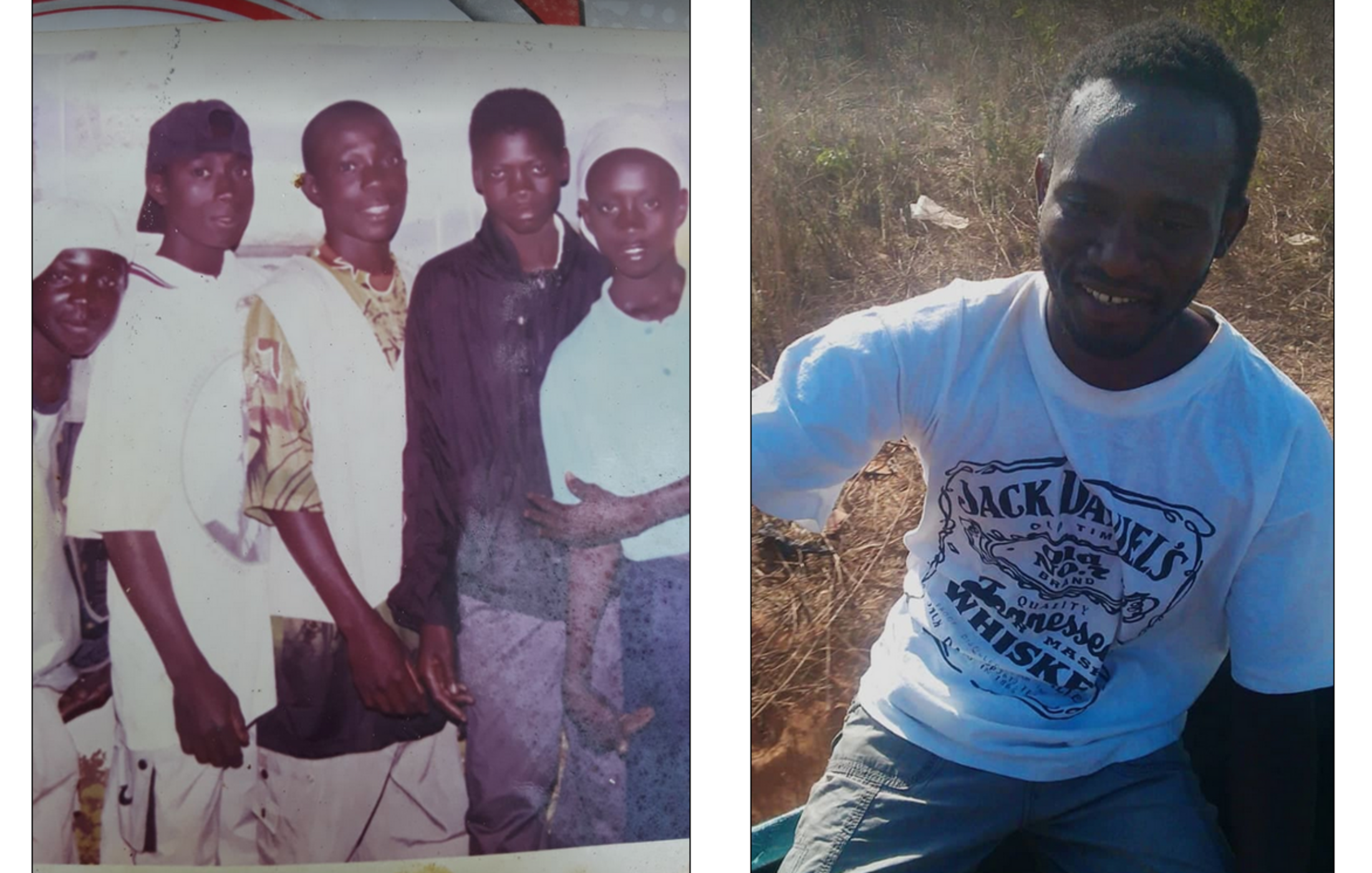

Agrandissement : Illustration 4

Abdou tel qu’on pourrait le croiser au coin de l’une de nos rues et avenues en Europe, ou en Amérique du Nord, cet autre ailleurs qui l’obsède : il en a les codes, sa langue aussi, cet héritage colonial. Le jeune homme s’exprime en anglais, une langue qu’il aime utiliser autant qu’il aime la penser. Et c’est au conteneur de vêtements qui régulièrement gagne le port de Banjul, envoyé notamment par des expatriés entreprenants, de diffuser les textiles et styles de la mondialisation. Ou une certaine idée de la dignité, toujours.

Pour nous, Abdou a enquêté. Abdou a sollicité ses proches afin qu’ils nous confient leur quotidien. Et ce ne fut pas chose aisée, car parler ouvre des plaies que l’élégance dissimule. Comme ce départ d’Amadou vers un eldorado imprécis. Sunkary Njie, la maman, 44 ans, se souvient de ses dernières paroles, cette réponse à son ultime mise en garde et évocation de l’oncle disparu : « Maman, je reviendrai avec de l’argent et je t’aiderai. Je t’aiderai à sortir de ce cauchemar ». Et le cauchemar est toujours. « Je suis jardinière, confie-t-elle, et je dois marcher de longues distances pour atteindre mon lieu de travail. Mais vendre des fruits et légumes est loin d’être suffisant. Mon autre job, c’est à la plage. Je porte les affaires des gens et ils me paient en échange. Je fais cela depuis plusieurs années maintenant, en attendant la période de récolte au jardin. Nous n’avons pas de lit, pas de nourriture décente, pas d’eau potable. Aucune maman sur cette terre ne mérite cette malédiction ».

Agrandissement : Illustration 5

Sunkary Njie, debout malgré la flamme qui vacille, les vêtements chatoyants peinant à animer un regard que la dame n’accorde pas au téléphone portable du fils. « La pauvreté est une maladie incurable » déclare-t-elle à son Abdou qui refuse de se résigner.

Un passage chez un Ancien du village s’impose alors. Comment définir le changement climatique qui impacte la Gambie ? Pa Jammeh lui répond, non sans avoir au préalable rappelé les règles transmises de génération en génération : une vie vertueuse, le respect dû aux ainés, la solidarité sans condition, l’impératif du savoir, le foyer aussi qui réchauffe et réunit lorsque la nuit s’installe. Puis vient le constat de la déforestation, lente et sûre, car il faut bien produire l’indispensable charbon, et qui favorise l’érosion que des pluies, des inondations et des vents toujours plus puissants génèrent, accélérant à leur tour la déforestation, compromettant la régénération de la forêt. Or rappelle-t-il, les arbres qui jadis faisaient barrage, étaient aussi la pharmacopée des habitants. La pauvreté est un cercle infernal… Et sous nos cieux communs : les gaz à effet de serre ne se moquent-ils pas des frontières comme des visas ?

Agrandissement : Illustration 6

Pa Jammeh, le vénérable : « Nos parents nous ont appris à nous respecter les uns les autres. A nous entraider tout autant »

Incontestablement, Abdou que le sage a renseigné avec bienveillance, ne peut faire que sa fierté. Mobilisé dans une école, pour un salaire de 50 € par mois, soit le coût du riz utile aux sept membres de la famille, augmenté peut-être d’une bougie prétendant fendre la nuit qui tombe tôt, Abdou a une haute idée de sa mission : « Je ressens une émotion forte en travaillant ici, car je sais que ces enfants seront les dirigeants de demain ». Une mission qu’il définit autrement plus éminente lors de la fête annuelle qui réunit plusieurs écoles de la région : « Nous voulons offrir une dignité à nos enfants, leur faire comprendre que chacun d’entre eux a sa place dans notre société », leur transmettre aussi « les valeurs humaines comme la solidarité et la fraternité ». Un autre refrain, donc, profondément ancré dans les esprits et les gestes.

Agrandissement : Illustration 7

Depuis deux ans, le nouveau lieu de travail d’Abdou : La Sheikh Hatab Memorial Nursery School

Agrandissement : Illustration 8

S’épanouir de diverses façons, sans oublier rires et fous-rires

Agrandissement : Illustration 9

Avec la rentrée d’octobre 2020, le protocole sanitaire, renforcé, qui s’impose avant la pause…

De son père, Bakary Manjang, Abdou se souvient justement de la priorité absolue accordée à l’école : tenue vestimentaire irréprochable, fournitures scolaires soignées mais… absence de repas. « J’ai vite compris qu’il était inutile de demander un casse-croute à mes parents pour le midi. Leur honte associée à l’impossibilité de me nourrir était trop grande. A 9 ans, je suis donc allé à l’école le ventre vide ». Quant à la solidarité, l’enfant la découvre et la savoure lorsque l’association « Le bonheur des orphelins » l’extrait de la forêt où le décès du père l’avait jeté en quête de bois mort. Le lien avec l’école est ainsi renoué, soutenu par un proche parent. Abdou intègre très vite aussi que le bonheur n’est que parenthèse, lorsque le bâtiment de l’école s’effondre et qu’il lui faut travailler pour financer l’examen final dans une école privée, la faim comme compagne, toujours et encore. De sa mère, pour laquelle il éprouve un infini respect, Abdou voit son intérêt pour l’enfance comme un legs : gamin, il la voyait fournir du lait aux nourrissons de plusieurs villages voisins. La solidarité, cet incontournable refrain d’Abdou et de son peuple.

Mais encore cet autre refrain, lancinant : partir. Et c’est à Freetown, capitale de la Sierra Leone, qu’Abdou fait l’expérience de l’exil pendant sept années, œuvrant avec bonheur au sein de l’équipe éducative d’une garderie de quartier. L’argent du riz et de la bougie, et de petits suppléments, passe la frontière, le tout permettant à la famille gambienne de tenir, sinon de survivre. Aujourd’hui, au terme d’une parenthèse encore, de retour au village natal où il poursuit cette même carrière auprès des tout petits, le voilà précarisé par la pandémie du coronavirus (son école est restée fermée plusieurs mois). Dès lors, Abdou se voit happé, avec une acuité renouvelée, par la tentation du départ, harponné aussi par l’éclat de la réussite de quelques-uns. Et Abdou, lui, est seul, comme un échec qui en consacre un autre : « Ma bien-aimée m’a quitté à cause de ma pauvreté ». Une vie, de l’amour, des élans, le tout sapé sans pitié. « La pauvreté est une maladie incurable » …

Agrandissement : Illustration 10

Sans cesse relevée des intempéries par les briques façonnées sans relâche à partir de la terre du jardin, la demeure de la grande famille Manjang, une mère et ses six enfants.

Agrandissement : Illustration 11

Les pluies d’octobre 2020 et leur lot d’outrages…Ici, l’inévitable et coûteuse intervention du couvreur sur la toiture que domine un généreux manguier.

Agrandissement : Illustration 12

Le repos d’un frère d’Abdou, ou l’évasion par les rêves quand déjà s’impose le matin…

Puis il se ressaisit, à l’écoute, tout de même, de cette actualité qui fait de la Libye puis de la Méditerranée un passage quasi obligé vers cette Europe qu’il désire fiévreusement, cet « enfer libyen » puis ce « cimetière marin » étayés notamment par Marie Rajablat aux côtés de l’association SOS Méditerranée : l’esclavage que le chaos libyen favorise à une consternante échelle, les tortures sous le téléphone des familles rançonnées, les viols et exécutions sommaires, l’entassement des êtres rompus sur de frêles embarcations avec un horizon lumineux censé être l’Italie mais n’étant que les torchères des eaux libyennes, puis l’éventuel rapatriement par des milices pour un nouveau marché d’esclaves (quand il ne s’agit pas des « garde-frontières libyens » à la gâchette facile et financés par l’Union Européenne), ou le bonheur de la présence d’humanitaires (toujours plus rares et criminalisés). Si ce n’est le naufrage, pour rejoindre les 20 000 noyés recensés depuis 2014. Puis Abdou se veut sage, envisageant son avenir en Gambie : « J’aspire à voir les associations internationales nous donner plus de moyens pour limiter cette migration illégale de masse qui détruit la Gambie. J’ai espoir que ces quelques témoignages permettront aux gens d’ouvrir les yeux et de considérer plus profondément la protection des migrants et leurs conditions de vie. J’ai espoir de voir mon Afrique heureuse un jour ». Sage, le temps qui sépare deux vertiges face au vide qui lui semble être son destin. Car la réalité le rattrape : la maison fragile et sommairement équipée, l’eau potable trop rare tant les puits sont insalubres, la question quotidienne de l’alimentation, l’épuisement qui dévore les nuits et flétrit les jours. Dès lors, les témoignages recueillis avec rigueur, désespoir et espoir, aussi, forcément, nous obligent…

Ainsi, Omar Camara, qui du haut de ses 47 ans ne cherche pas à dissuader Abdou de prendre la route de la migration, bien au contraire : « J’ai demandé à mon propre fils de quitter le pays pour combattre cette misère. Non sans frustrations. La plupart de mes amis font de même, nous donnons une chance à nos enfants ». Et d’ajouter, définitif, et à notre intention : « Nous n’avons pas peur de la mort ».

Agrandissement : Illustration 13

Omar Camara : « Notre travail, c’est notre repas. Je suis obligé de faire plusieurs boulots pour protéger un maximum ma famille de la famine : je fabrique des vélos, je transporte des marchandises avec ma charrette, je vends du bois ramassé dans la brousse... »

Puis, Jariyatou Sawanneh enfonce la lame : « La liberté, c’est la mort ». Or les enfants sont là. Seuls dans la petite maison, ils attendent le retour du père, issu de Banjul et de ses impasses, désormais consacré aux travaux forestiers, quand elle, tout aussi dévouée, revend du poisson sur le marché de son quartier de Freetown à Gunjur. Puis il leur reste la nuit, sans électricité, pour se retrouver et faire famille, après le repas qui a été ce qu’il a pu être. Et il y a l’école, autre refrain, celle qui a manqué au père et semble vouloir échapper aux enfants désormais : « Notre misère est comme un cercle sans fin, sans destination » conclut Jariyatou. Quant à la nuit, aussi noire soit-elle, elle ne peut dissoudre la promesse non tenue du père : soutenir les parents restés en ville. « Notre misère est comme un cercle sans fin, sans destination ».

Agrandissement : Illustration 14

Jariyatou Sawanneh : « En Afrique, les femmes travaillent comme des animaux sans profiter de leur droit à la liberté ».

L’élégance malgré tout, et comme refrain.

Aux côtés de Bintou Bajinka, 35 ans, qui elle retourne encore plus violemment la lame, notre journaliste des peines n’est pas au bout des siennes. Car les mots et les maux de la dame disent encore plus l’impasse de bien de ses compatriotes. Veuve, belle-fille oubliée, jardinière en quête perpétuelle de riz, de poisson séché et de bougies pour ses sept enfants qu’elle espère à l’abri dans une demeure menaçante, à l’abri comme leurs précieux uniformes d’école. Et l’aîné qui, un jour, l’interroge : « Maman, tu crois sérieusement qu’on peut rester ici sans rien faire ? ». « Pour aller où ? » lui a-t-elle demandé, vainement, tentant une échappée. Comme si une question était une issue, ou l’échange créant l’illusion d’une existence maîtrisée. « Parfois je me demande pourquoi les riches ne se tournent pas vers les pauvres. Nous ne souhaitons pas voir notre jeunesse s’enfuir. La mort fait partie du voyage, je sais de quoi je parle. La pauvreté est meurtrière ».

Agrandissement : Illustration 15

Bintou Bajinka : « Partir pour mourir, voilà comment je vois les choses ». Fière et digne, autre refrain.

Puis, Abdou doit faire face au regard critique d’Ebrima Jatta, 36 ans, sur sa propre profession, une conscience aigüe et qui fait écho aux préoccupations de Pa Jammeh. Dans une démarche de développement durable et très sensible aux questions climatiques, il s’applique à planter les arbres qu’il coupe par la suite, quand il ne creuse pas des puits pour les particuliers ou ne réalise pas les fondations de maisons pour d’autres. Or, estime-t-il, la déforestation ronge désormais le pays, aidée par la pandémie qui anéantit bien des efforts. Est entonné alors le refrain du départ dans un pays « où 70 % de la population active est sans travail », un pays « magnifique » qui pourrait être « une oasis » et qui n’est que trop « misère noire ». Notre Europe est vue par les siens comme un continent où les enfants « ne se couchent pas le ventre vide », une terre où l’on « ne travaille pas au détriment de sa santé ». Une Europe enfin, passage obligé pour une mise à l’étrier avant le retour au pays, comme bien des Gambiens y sont parvenus. Ebrima doit savoir désormais que la mondialisation néolibérale, qui cadenasse les frontières pour les humains et qui s’applique à assécher partout « en-bas » pour gaver « en-haut », sape les solidarités les plus ancrées, y compris en Europe. La solidarité internationale ? Le monde se cartographie, implacablement, aujourd’hui encore : Les Européens ? De ces 15 % de la population mondiale possédant 62 % de la richesse du globe et à la mobilité accessible, selon l’éminent géographe Nicolas Lambert. Les Africains ? De ces 85 % de la population mondiale disposant de 38 % de la richesse globale et encagés car indésirables. Abdou, lui, commence à y être sensible. Ce qui densifie son désarroi, en être fraternel qu’il est et demeure.

Agrandissement : Illustration 16

Ebrima Jatta : « La pandémie de covid-19 n’a fait que ralentir ce qui était déjà en train de croupir. C’est un cercle vicieux ».

Invaincu, s’accrochant au refrain de la fraternité, Abdou Manjang tient alors à nous confier le projet Balakafoo, ce qui signifie « Avoir de la sympathie pour l’autre ». Depuis 2006, les membres s’acquittent d’une cotisation mensuelle de près d’un euro, alimentant ainsi une caisse de solidarité : « Si quelqu’un en détresse a besoin de nous, nous retirons un certain montant afin de l’aider au mieux ». Ainsi, les voilà dans le mouvement des banques solidaires : financer une clôture, l’acquisition d’un lopin de terre ou d’un éclairage solaire. En cas de cérémonie, Balakafoo fait un don afin de contribuer aux étapes sacrées qui rythment la vie des individus et de la communauté… Nourri d’hier et d’aujourd’hui, demain s’invente aussi en Gambie !

Agrandissement : Illustration 17

La réunion d’une partie de la belle équipe solidaire Balakafoo en 2020. Abdou nous en confie la liste complète : Saikou Jammeh, Alige Jatta, Ebrima Jatta, Lamin Barjo, Edrisa Manjang, Mustapha Barrow, Alige Camara, Alkali Barjo, Sanna Manjang, Sheikh Tijane Jatta, Sheriffo Touray, Bunama Touray, Sanna Badjie, Alieu Badjie, Ousman Janneh, Omar Sowe, Mamadou Salu Bah, Tahirou Jatta, Binako Njone, Lamin Jatta, Alieu Jatta, Alige Fofana, Lamin Manjang, Abdou Manjang.

« Le phénomène de migration dans mon pays est responsable de trop de décès. Trop de femmes finissent veuves, trop de villages souffrent du départ de la jeunesse ». Ou le refrain du départ et des larmes, comme moteur du renouveau, comme moyen de sauver des vies…

Retrouvons enfin ce refrain d’Abdou Manjang qu’est demain. Abdou s’y emploie, s’y dévoue et inspire le respect : les enfants ! L’addition de leurs malheurs ne fait qu’accroître sa mobilisation, empruntant tel véhicule ou à défaut sa propre charrette pour les soulager de distances qu’il qualifie d’inhumaines, ou participant à l’encadrement des sorties au bord de l’océan, dans la réserve naturelle d’Abuko ou encore dans le Village des arts. Inévitablement, Abdou veut en savoir plus sur leur existence, et cette réponse qui a beau être un énième refrain ne perd pas de son intensité dramatique : « Papa et maman n’ont pas d’argent ». Pudique toujours, Abdou conclut : « Les enfants de mon pays sont intelligents, ils savent s’exprimer et prendre du recul sur des sujets difficiles ».

Agrandissement : Illustration 18

« Lorsque nous accompagnons les enfants à la plage, ils se ruent sur le sable à la vue de l’océan. Certains pleurent aussi ».

Agrandissement : Illustration 19

« Dans le « cabanon », les enfants étudient la vie des gens aisés, leurs parcours, leurs façons de vivre. Ils connaissent déjà la cruelle différence entre les riches et les pauvres. Ces gosses connaissent la misère depuis leur première bouffée d’oxygène. Que vont-ils faire de leurs diplômes ? »

Et Abdou de leur interpréter un chant célébrant l’égalité entre les humains, un chant dont il fait un refrain pour demain :

« Certains enfants sont noisette comme un pain sorti du four,

D’autres sont jaunes et parfois rouges,

Certains enfants sont blancs et il y a des noirs aussi,

La couleur est différente,

Mais l’enfant est le même ».

Et il ajoute, désormais, en mandinka :

Fansotoo – Karnyang – Baadinyaa

Liberté – Égalité – Fraternité

Liberty – Equality - Fraternity

Pour nous enfin, et son pays tout autant, Abdou tente ces derniers mots : « J’aspire à voir le changement. J’aimerais que nos dirigeants se rendent compte du problème. Pour une éducation nouvelle, une nouvelle façon de penser les choses. Pour effacer cette misère ».

Agrandissement : Illustration 20

Ultime refrain : l’attente et la patience qui rythment les existences. Chez Mussa Janneh, à une demi-heure de marche et autour d’un thé, le temps de recharger la batterie du téléphone qui relie Abdou Manjang au monde. Et sous le manguier familial, aux côtés des agglos qui année après année s’empilent pour la future maison grâce aux dons issus des ailleurs chers à Abdou. Une solidarité désormais mise à mal par la pandémie. Patience… Et Fraternité !

Clément, Murielle, Antoine, Cydney et moi-même, en humbles artisans du partage et désormais liés à Abdou et son pays, tentons ceci : et si nous pouvions, à plusieurs, lui offrir un peu de ce rêve d’Europe qui est le sien ? Assurément, pouvoir le rencontrer en France, le temps d’un petit séjour, dans ce pays qui s’est distingué déjà dans l’affirmation des grands idéaux, ferait un peu de ce monde un beau village. Les rêves partagés n’ont-ils pas plus de chances de se réaliser ?