Ce monument érigé à Amboise correspond à l'une des préconisations du rapport de Benjamin Stora sur les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d'Algérie.

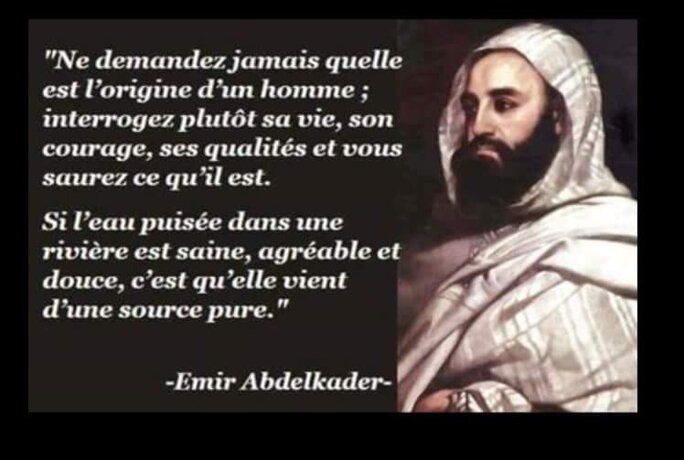

Au-delà du château dans lequel il a été emprisonné de 1848 à 1952, l'émir Abdelkader, personnage charismatique, à la fois chef de guerre et lettré, a durablement marqué la ville d'Amboise. L’émir était tout jeune quand, à partir de 1830, les Français se sont installés par la force en Algérie. Mystique, issu d’une confrérie soufie, il n’avait pas vocation à être guerrier. Mais l’émir a été choisi pour prendre la tête de la résistance aux Français, ce qu'il a fait pendant une quinzaine d'années. Vaincu en 1847, il a pensé qu'il était temps de se tourner vers le grand djihad, le combat sur soi-même, demandant simplement aux Français à se retirer en terre d’islam. Les autorités françaises lui ont promis, mais n'ont pas honoré leur promesse et il s’est retrouvé enfermé au Fort Lamalgue à Toulon, puis dans le château de Pau, et enfin, en 1848, dans le château d'Amboise où il a été emprisonné pendant quatre ans, avec une centaine de personnes, sa mère, ses frères, des femmes, des dignitaires, des serviteurs et des enfants.

Il était très respecté par les gens qui en avaient la garde, et a eu pour ami le curé d’Amboise avec qui il a eu de nombreux échanges. L’émir a été autorisé à pratiquer sa foi comme il l’entendait. On a même permis que l’appel à la prière soit lancé cinq fois par jour du haut d’une tour du château. Mais le château était glacial et insalubre et plusieurs personnes de sa suite sont mortes durant cette détention. En 1852, Napoléon III est venu lui-même libérer l’émir et les siens, lui permettant d'aller en Turquie, puis en Syrie, où il mourra à Damas en 1883.

Le matin de l'inauguration, un commando bien organisé, qui avait repéré les horaires des rondes des gendarmes, a découpé la base de la sculpture à la disqueuse. Probablement a-t-il pris la fuite avant d'avoir eu le temps de mettre à bas le monument, œuvre du sculpteur Michel Audiard.

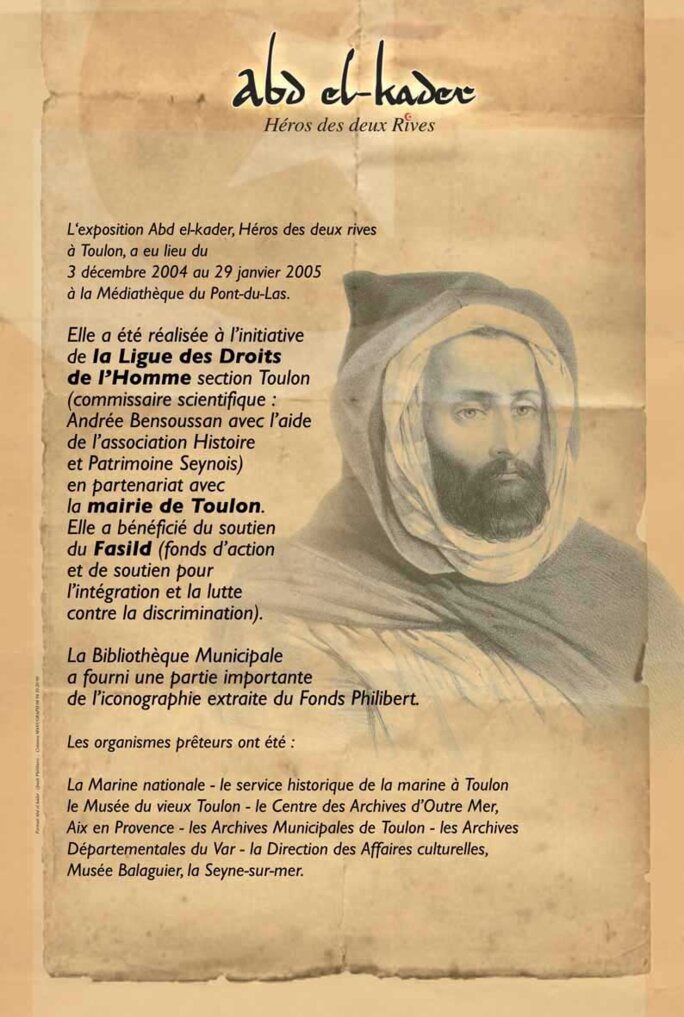

Abd El-Kader, Héros des deux rives, une exposition itinérante

Le séjour d'Abdelkader à Toulon, sa quarantaine à l'hôpital maritime du Lazaret, puis sa détention au Fort Lamalgue, sont insuffisamment connues et méritent d'être situées à leur juste place dans l'évolution intellectuelle de l'émir. Abdelkader est vaincu, à la merci de la France qui a trahi sa parole, mais il est sorti grandi de cette épreuve durant les quatre mois qu'il a passés à Toulon.

« Abd El-Kader, Héros des deux rives » est une exposition réalisée en 2004 à l’initiative de la LDH de Toulon et en particulier M. François Nadiras, et de Mme. Andrée Bensoussan, avec l’aide l’association Histoire et Patrimoine seynois. En 2022, l’association Ancrages a souhaité la rééditer et la diffuser à Marseille, dans le contexte de célébration du soixantenaire de l’indépendance de l’Algérie, le portrait de l’émir Abdelkader permet de revenir sur les conditions de la conquête coloniale et sur la figure de résistance d’un homme au parcours emblématique.

Agrandissement : Illustration 2

L’émir était né en 1808 près de la ville de Mascara, dans l'Ouest algérien, d’une famille de l’aristocratie religieuse descendante de la tribu berbères des Beni-Ifferen et affiliée à la confrérie soufie Qadiriyya. Il s'est retrouvé de façon inattendue à mener une campagne militaire contre l'agression coloniale.

Il est connu pour sa lutte contre le général Bugeaud et ses pratiques cruelles en direction des populations civiles, dont font partie les « enfumades » de populations civiles, les razzias et la politique de la terre brûlée consistant à incendier les récoltes, le bétail et les maisons des populations locales, afin de la confisquer les terres leur appartenant pour les octroyer aux colons.

Cette exposition est diffusée en partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) Toulon-La Seyne et le site histoirecoloniale.net.

Son but est de :

• sensibiliser à la résistance civile et populaire à la conquête coloniale,

• favoriser la compréhension du contexte historique, des motivations des puissances coloniales et de la façon dont la colonisation s’oppose aux valeurs républicaines issues de la Révolution française,

• permettre de comprendre les héritages contemporains du système colonial (code de l’indigénat, statut de « sujet de l’empire ») en termes de discriminations, de représentations « raciales » et d’empreintes patrimoniales, statuaires, odonymiques, urbanistiques…

Pour tout public, des ateliers de médiation culturelle ludiques sont proposés aux plus jeunes.

Nombre des panneaux : 12 panneaux auto-portés.

Mise en place et démontage à la charge de l’association Ancrages.

Informations et réservations : s'adresser à Khadija Roul,

Chargée de médiation culturelle

mediation@ancrages.org<br/>

07 67 98 82 09 / 09 50 74 04 67

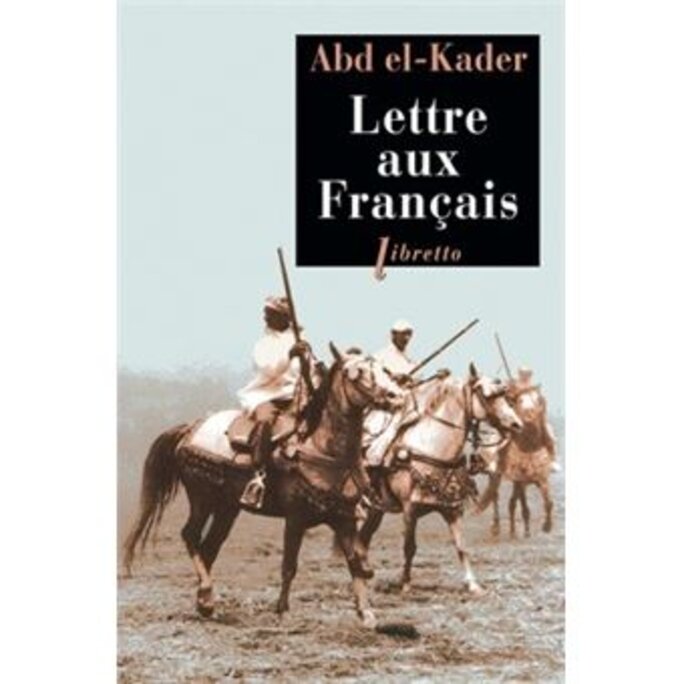

Extrait de l'introduction à l'édition de 1977 par René R. Khawam

« En fait cette “Lettre aux Français” (dont nous donnons ici le texte intégral après en avoir établi l'édition critique en arabe en nous reportant aux manuscrits originaux) fut adressée non pas au prince-président, devenu entre temps « empereur des Français », mais à un certain Reinaud, président de la Société asiatique et membre de l'Institut. Ce détail est important. Il montre que l'émir s'adressait non pas à des gouvernants mais bien au peuple français dans son ensemble par l'intermédiaire de ses représentants culturels, ainsi que le veut la coutume arabe. »

Agrandissement : Illustration 4