La guillotine, manifestation paroxystique de la répression coloniale

Par Alain Ruscio

Agrandissement : Illustration 1

Le 20 octobre 1842, Victor Hugo s’installe à sa table de travail et décrit l’arrivée de drôles de caisses sur les quais d’Alger[1] : « Sur le débarcadère, des douaniers ouvraient les colis, et, à travers les ais des caisses entrebâillées, dans la paille à demi écartée, sous les toiles d'emballage, on distinguait des objets étranges, deux longues solives peintes en rouge, une échelle peinte en rouge, un panier peint en rouge, une lourde traverse peinte en rouge dans laquelle semblait emboîtée par un de ses côtés une lame épaisse et énorme de forme triangulaire : c'était la civilisation qui arrivait à Alger sous la forme d'une guillotine »[2]. Quatre mois plus tard, le 16 février 1843, le premier indigène en terre algérienne, Abd el Kader ben Dahman, avait la tête tranchée.

Les territoires colonisés, avant la présence française, avaient le plus souvent des méthodes de répression et de mise à mort particulièrement violentes. Les documents dont on peut disposer sur ces pratiques, souvent précédées de mille souffrances, ne laissent aucun doute à cet égard. Les Français, au nom d’une civilisation supérieure, introduisirent dans plusieurs de leurs colonies un moyen radical, considéré comme propre, plus humain, de mettre en application les sentences de mort : la guillotine, sinistrement surnommée la Veuve[3]. La justice coloniale se montra particulièrement sévère. On guillotinait facilement sous les Tropiques, à une certaine époque, à l’ombre du drapeau français. Au fil des affaires, on trouve, à côté de motifs qui auraient également valu la peine capitale en métropole, des motifs assez ténus. En fait, l’usage de cet instrument avait une éminente fonction politique : inspirer la terreur aux populations indigènes afin de les contrôler, de les dissuader de toutes velléités de résistance.

Dans les vieilles colonies

Après l’épisode spécifique de la Révolution, la Veuve fut réintroduite par le Second Empire dans les îles, au coup par coup. À La Réunion, dans l’entre-deux-guerres, c’étaient des condamnés de droit commun, souvent des cafres, qui officiaient. Une triste particularité de cette île fut la perpétuation des exécutions publiques. La dernière eut lieu le 10 avril 1940[4]. Quatre autres suivirent, dont la dernière, le 14 août 1954. En Martinique, entre 1851 et 1965, il y eut 8 exécutions, dont Landry-Lambert Gau, le 22 juin 1965, le dernier guillotiné des Antilles françaises. En Guadeloupe, entre 1875 et 1947, 4 exécutions capitales.

En Algérie

Les condamnations à mort pouvaient être prononcées pour des motifs qui, en France, auraient valu tout au plus quelques années d’emprisonnement. Un an après la première exécution de février 1843, la presse relate la condamnation à mort d’un individu nommé Mohamed ben Saïd[5], coupable d’avoir « porté un coup de couteau » à un milicien (sans qu’il soit précisé si ce dernier avait été sérieusement blessé)[6].

L’usage de la guillotine s’est ensuite imposé partout dans la colonie. Un recensement global[7] constate qu’il y eut, de cette première utilisation de la Veuve à la veille de la guerre d’Algérie, 361 exécutions capitales de musulmans – 209 de 1843 à 1918, 103 de 1919 à 1939, 49 de 1940 à 1954 – soit 3 par an, en moyenne (pour la même période : 21 Européens). Lors de la guerre d’indépendance, le chiffre global le plus souvent cité dépasse les 200 noms. C’est celui avancé par la meilleure spécialiste de la justice pendant cette guerre, Sylvie Thénault[8]. Plus tard, deux journalistes, François Malye et Philippe Oudart, et un historien, Benjamin Stora, obtinrent des dérogations pour consulter les dossiers de l’époque du Conseil supérieur de la Magistrature. Ils purent comptabiliser 222 exécutions capitales[9], dont une vingtaine en métropole. Durant la seule année 1957, celle de la "bataille d'Alger", 40 exécutions capitales de militants indépendantistes algériens condamnés après des procès expéditifs devant des tribunaux militaires eurent lieu à la prison Barberousse, avec l'aval du Garde des Sceaux François Mitterrand qui émettait un avis défavorable aux demandes de grâce.

Selon une comptabilité morbide, on peut donc avancer qu’il y eut, durant toute la période coloniale, en Algérie, 583 exécutions capitales recensées, soit plus de 4 par année.

En 1899, deux professeurs à l’École de Droit d’Alger[10] publient une étude dans laquelle ils déplorent la trop grande sévérité des tribunaux. Les 4 cours d’assises d’Algérie prononcent alors chaque année plus de peines capitales que les 89 cours de métropole : pour les années 1892 à 1894, par exemple, 109 en Algérie contre 93 en métropole… propension heureusement tempérée par les grâces présidentielles (31 guillotinés en Algérie pour les trois années, 35 en métropole)[11]. Il reste qu’une population musulmane d’Algérie de moins de 4 millions d’habitants eut presqu’autant de guillotinés qu’une métropole alors peuplée de plus de 38 millions d’habitants[12].

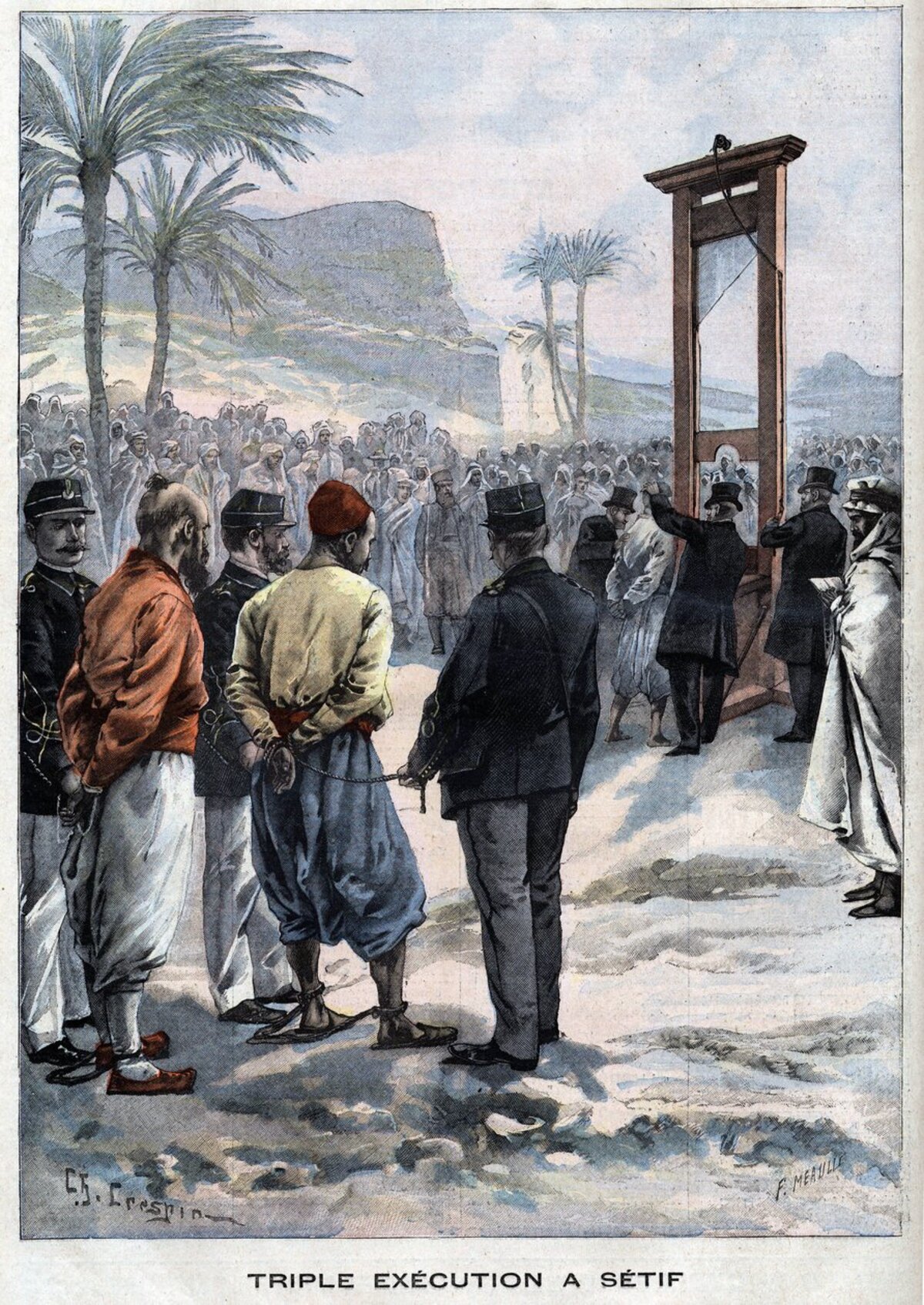

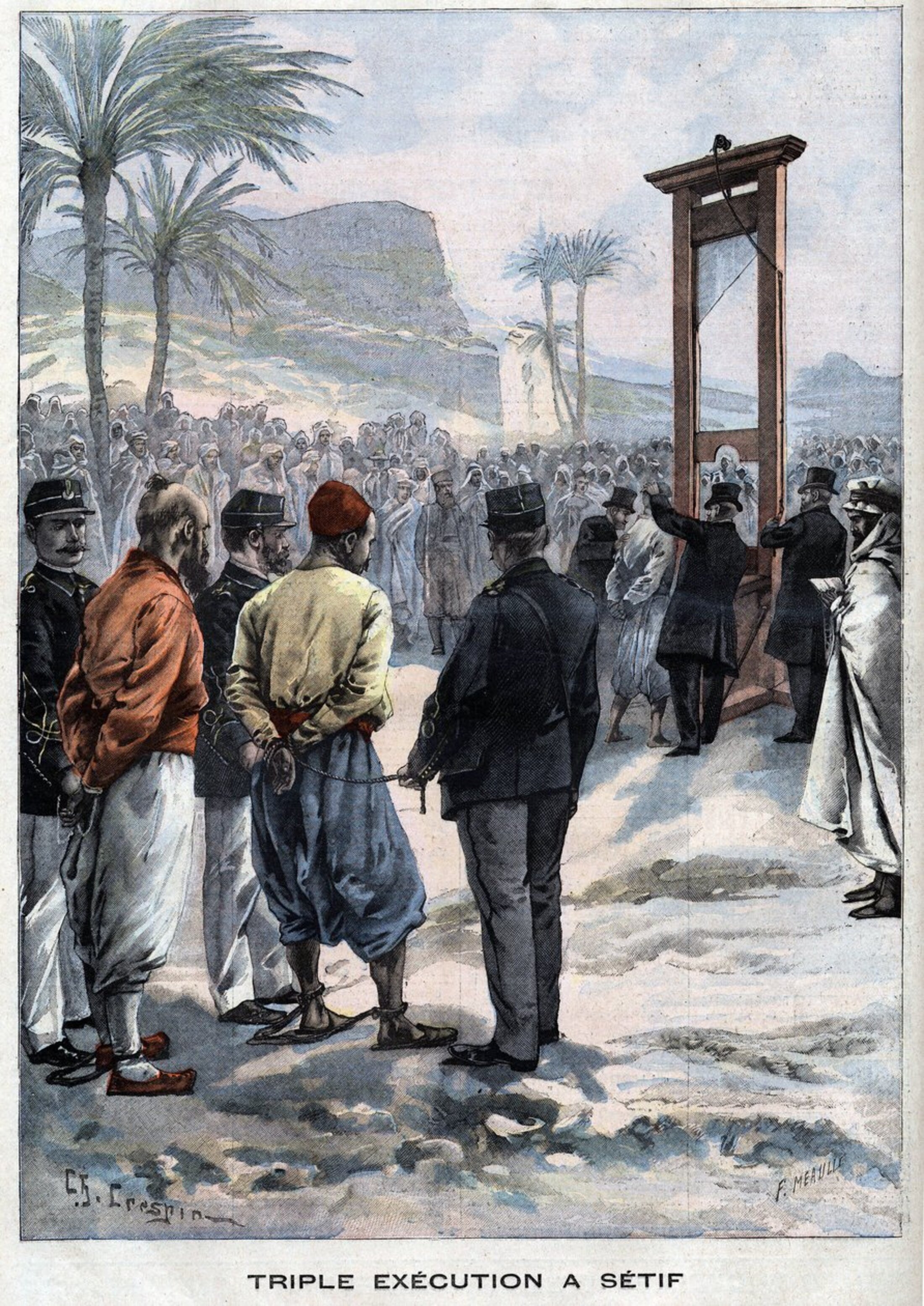

Les exécutions étaient alors publiques, comme c’était partout l’usage. Mais, en métropole, les années passant, on tendit de plus en plus à la discrétion. En Algérie, c’était devenu un spectacle. En août 1904, le Journal des Débats, après une description au ton très détaché d’une triple exécution à Oran (les condamnés avaient assassiné une famille de colons), conclut son article par trois phrases sèches : « À 5 h. 11, le couperet tombe une première fois, une deuxième à 5 h. 12, une troisième à 5 h. 13. Les condamné ont marché résolument au supplice, regardant fixement le couperet. La foule applaudit après la troisième exécution » (3 août 1904). Cette dernière phrase évoque évidemment la population européenne. Mais les indigènes étaient également conviés. Rares étaient les articles de presse qui s’interrogeaient sur leurs réactions. La série continua, avec une seule modification, notable : l’interdiction des exécutions publiques (décret Daladier, 1939)

En Tunisie

En Tunisie, pays de protectorat, l’usage était d’appliquer la façon tunisienne d’exécuter (la pendaison) lorsqu’il s’agissait d’affaires entre indigènes, et la guillotine lorsque la victime était un Français[13]. Comme la présence d’un tel instrument en permanence n’était pas économiquement de justification, ce fut l’Algérie qui le prêta, au coup par coup. Le premier exemple retrouvé concerne trois indigènes coupables de l’assassinat d’un colporteur kabyle, sujet français, le 27 avril 1889[14], soit après seulement huit années de protectorat. La dernière concerna trois Tunisiens, le 28 avril 1954 à Sfax[15], deux ans avant l’indépendance.

Au Maroc

Au Maroc, le processus des mises à mort par décapitation fut plus long à s’enclencher. Peut-être la gestion paternelle du pays par Lyautey explique-t-elle cette – bien relative – clémence. Le fait est qu’il n’y eut aucune importation de la Veuve durant son mandat. Le 16 avril 1928, donc trois années après le départ de Lyautey, le Sultan accepta finalement de signer un dahir autorisant l’usage de la guillotine dans son pays[16]. Le passage à l’acte ne tarda pas, d’autant que l’opinion européenne était chauffée par l’insurrection rifaine, alors toute proche. La première exécution eut lieu le 23 août 1928, la guillotine arrivant d’Algérie par la route. Comme toujours, l’exécution eut lieu en public, devant la porte de la prison centrale de Casablanca. La dernière exécution, toujours à Casablanca, eut lieu le 22 octobre 1947[17].

En Indochine

La première description que nous avons trouvée de l’usage de la guillotine dans la colonie extrême-orientale concerne une exécution en Cochinchine (le sud du Viet Nam) : « Pour la première fois, la guillotine a fonctionné dans notre colonie. Un indigène qui avait assassiné une femme pour la voler a été guillotiné à Travinh » (Journal des Débats, 6 juin 1892). Le commentaire qui accompagne cette exécution est pour le moins étonnant. On y (re)trouve le mot « spectacle » : « La rapidité foudroyante de la décapitation a rempli les Annamites d'étonnement bien plus que d'épouvante. Ils estiment en effet qu'il sera bien plus facile de mourir à l'avenir, et les futurs assassins ou pirates se sont montrés généralement satisfaits » (Le Temps, 4 juillet 1892).

Il y avait également des exécutions au pénitencier de Poulo Condor, de sinistre réputation.

À partir de 1930, la Veuve va être utilisée plus intensément encore avec, plus qu’ailleurs, une dimension politique. En février de cette année avait eu lieu une insurrection, à Yen Bay, à l’initiative du Parti nationaliste VNQDD (dit Guomindang vietnamien). Outre une répression immédiate – dont des bombardements aériens sur des villages suspects d’avoir hébergé les insurgés –, une justice implacable s’instaura : 39 condamnations à mort furent prononcées, 13 insurgés seront finalement exécutés.

Ce qui n’empêcha nullement, bien au contraire, la fièvre de gagner d’autres parties de l’Indochine. Des révoltes paysannes, cette fois d’inspiration communiste, éclatèrent au centre Viêt Nam. La répression fit un nouveau bond. Pour les années 1930 à 1932, il est vrai paroxysme de la répression, 88 Annamites furent guillotinés[18]. Les militants du Parti communiste indochinois fournirent un lourd contingent de condamnés à mort. La répression atteignit un point culminant sous le régime de Vichy. Une nouvelle insurrection communiste éclata en Cochinchine en novembre 1940. L’amiral Decoux, haut commissaire, fut impitoyable, ignorant même les conseils de (relative) modération provenant de Vichy. Il y eut 144 exécutions capitales[19], sans que l’on sache exactement la part entre les fusillés et les décapités.

Durant la guerre d’Indochine, il n’y eut pas, contrairement à ce qui se passa ensuite en Algérie, de décapitations, du moins officielles.

Combien y eut-il, en tout, dans cette colonie, d’exécutions capitales par ce procédé ? En 1925, Roland Dorgelès, au détour d’une phrase, avance pour la seule Cochinchine un chiffre effrayant : « Trois cents têtes » (Sur la Route mandarine, 1925)[20]. Texte écrit avant les révoltes de 1930, 1931 et 1940 citées supra. Dans l’incapacité de citer une estimation globale, on peut simplement affirmer que plusieurs centaines de colonisés d’Indochine eurent la tête tranchée.

Dans le Pacifique

L’histoire de la Kanaky est ponctuée de révoltes, dont la plus célèbre, car la plus globale, fut celle de 1878. Dix années plus tôt avait eu lieu un autre mouvement, plus local, mais qui a marqué la mémoire kanak[21]. En octobre 1867, des guerriers avaient attaqué une propriété européenne dans la région de Uvac, tuant 8 colons et 2 gendarmes. En mai 1868, le tribunal de Nouméa prononça 10 condamnations à mort[22]. La guillotine était alors arrivée sur l’île, suite au début de la déportation des bagnards. Neuf jours exactement après l’énoncé de la sentance, soit le 18 mai, les décapitations eurent lieu. Les tribus furent obligées d’y assister. Les dix rebelles sont entrés dans l’histoire, aujourd’hui encore honorés en Kanaky.

Mais, dans la longue liste des guillotinés en Kanaky, on compte évidemment surtout des noms de bagnards[23]. Par contre, la consonance d’autres noms indique qu’il s’agit de révoltés kabyles de 1871 ou de leurs descendants : Mohamed ben Ali Srir, exécuté le 7 septembre 1899, et Miloud ben Djelloul, le 8 mars 1923, Joseph Abdelkader et Ali Boudellal, le 23 mai 1933[24].

L’instrument fut également utilisé aux Nouvelles-Hébrides (aujourd’hui Vanuatu). Le 28 juillet 1931, six coolies tonkinois, travailleurs déplacés, auteurs de meurtres (deux compatriotes et un chef de chantier français, Chevalier), furent guillotinés[25].

À Tahiti, la Veuve fut utilisée contre un coolie chinois, Chim Soo Kung, un pauvre bougre pris dans une rixe sur une plantation en avril 1869. Un surveillant, également chinois, y fut tué. Le tribunal de Papeete prononça quatre condamnations à mort, dont une seule fut appliquée[26].

L’île, alors, n’avait pas de guillotine. Des artisans locaux en construisirent une, assez malhabilement, sans plans. La petite histoire dit qu’elle fut expérimentée sur des troncs de bananier, puis sur… des animaux (chiens, moutons et porcs)… Mais le sommet du sordide fut atteint le jour de l’exécution, évidemment publique, exécution faite sur le territoire de la plantation. D’abord, on se trompa de Chinois (ils se ressemblent tous…). Lorsque le « vrai coupable » fut substitué in extremis à l’autre, nouvelle scène, quasiment de Grand Guignol, la lame refusant de tomber. Le pauvre condamné dut assister durant trois quarts d’heure à la sinistre réparation (Journal des Débats, 9 septembre 1869)[27]. Cet épisode fut l’occasion pour Jack London – qui avait fait un court séjour à Papeete fin 1907- début 1908 – d’écrire l’année suivante une nouvelle[28] très dénonciatrice des pratiques policières et judiciaires dans les colonies françaises. Noter toutefois que, dans la nouvelle, London met de côté la substitution in extremis du vrai coupable au faux..

Un épilogue en forme de rictus

La triste et terrible histoire de la peine de mort s’est achevée avec son abolition, en 1981. Pour la postérité, l’histoire de Christain Ranucci restera liée à ces derniers temps de la Veuve, notamment grâce au courageux livre de Gilles Perrault, Le pull-over rouge, tendant à prouver qu’il s’est probablement agi d’une erreur judiciaire. Renucci fut exécuté le 28 juillet 1976.

En fait, le dernier guillotiné de l’histoire, quatre ans avant l’abolition, fut un Tunisien, Hamida Djandoubi, coupable de meurtre après tortures sur sa maîtresse. Il fut exécuté aux Baumettes le 10 septembre 1977, donc 14 mois après Ranucci. Même si cela n’a rien à voir avec l’histoire coloniale, le fait que le ressortissant d’un pays anciennement colonisé ait clos cette page tragique (… et qu’il ait été totalement oublié, à l’inverse de Ranucci) apparaît comme une grimace de l’Histoire.

NOTES

[1] On a l’impression, en le lisant, d’une chose vraiment vue. Or, Hugo n’y a pas assisté, n’ayant jamais foulé le sol de l’Algérie. Mais la date et le fait sont attestés. Voir Franck Laurent, Victor Hugo face à la conquête de l’Algérie, in Série Victor Hugo et l’Orient, Paris, Maisonneuve & Larose, 2001.

[2] Choses vues. Souvenirs, journaux, cahiers, Vol. I, 1830-1846, Paris, Gallimard, Coll. Folio.

[3] Nous n’évoquerons pas dans cette notice l’utilisation de la Veuve dans les bagnes situés aux colonies.

[4] Cyril Chatelain, « La prison Juliette Dodu à La Réunion : fermeture de la “honte de la République“ », Site Crimoncorpus, 28 juin 2012 ; http://criminocorpus.hypotheses.org/7333.

[5] Journal des Débats, 13 septembre 1844.

[6] Nous n’avons pas retrouvé trace de l’exécution de la sentance.

[7] Site guillotine.voila.net.

[8] Sylvie Thénault, Une drôle de justice. Les magistrats dans la guerre d’Algérie, Paris, Ed. La Découverte, Coll. L’espace de l’Histoire, 2001.

[9] François Malye & Benjamin Stora, François Mitterrand et la guerre d’Algérie, Paris, Éd. Calmann-Lévy, 2010.

[10] Émile Larcher & Jean Olier, Les institutions pénitentiaires de l’Algérie, Paris, Art. Rousseau, Éd. / Alger, Ad. Jourdan, Éd., 1899.

[11] Il arriva souvent que les cours d’Algérie condamnent les assassins – comme en métropole – mais aussi leurs complices. Les grâces présidentielles semblent s’être appliquées surtout à cette seconde catégorie de condamnés.

[12] Dans les frontières d’alors, donc hors Alsace et une partie de la Lorraine.

[13] « Les exécutions capitales », La Dépêche tunisienne, 17 juin 1896.

[14] Journal des Débats, 28 avril 1889.

[15] Site Internet guillotine.voila.net.

[16] Adnan Sebti, « Les Marocains et la guillotine », Zamane, le Maroc d’hier et d’aujourd’hui, Casablanca, n° 105, août-septembre 2019.

[17] Site Internet laveuveguillotine ; https://laveuveguillotine.pagesperso-orange.fr/PalmaresMaghreb.html

[18] La Dépêche d’Indochine, 2 février 1933, citée par Ngo Van, Au pays de la Cloche fêlée. Tribulations d’un Cochinchinois à l’époque coloniale, Montreuil, Éd. L’Insomniaque, 2000.

[19] Sébastien Verney, L’Indochine sous Vichy. Entre Révolution nationale, collaboration et identités nationales, 1940-1945, Paris, Riveneuve Éd., 2012.

[20] Paris, Albin Michel.

[21] Récit d’après Marjorie Bernard, « Un passé à démêler », Les Nouvelles Calédoniennes, Nouméa,19 mai 2012.

[22] Le Moniteur de Nouvelle-Calédonie, 17 mai, cité par La Presse, 21 octobre.

[23] Qui ne concernent qu’indirectement l’histoire coloniale.

[24] Les exécutions capitales en Nouvelle-Calédonie, Site Internet Guillotine-La Veuve.

[25] Dong Sy Hua, De la Mélanésie au Vietnam. Itinéraire d’un colonisé devenu francophile, Paris, L’Harmattan, Coll. Mémoires asiatiques, 1993.

[26] Anne-Christine Trémon, « Mémoire d’immigrés et malemort : controverses autour du passé coolie chez les Chinois de Tahiti », Les Cahiers de Framespa (France méridionale et Espagne), Université de Toulouse, n° 3, 2007.

[27] Qui cite lui-même deux périodiques, La Revue britannique et Le Réveil.

[28] « The Chinago », nouvelle écrite en 1909, in When God Laughs and Other Stories, New York, Macmillan Co., 1911 ; traduction française, « Le chinetoque », in Quand Dieu ricane, Paris, Phébus, 2005.