Le 1er décembre 1944, alors que la Libération de la France et la défaite du nazisme ouvrait sur l'affirmation universelle des droits de l'Homme et l’émancipation des peuples colonisés, est survenu le massacre de tirailleurs africains au camp de Thiaroye, près de Dakar. Alors qu'ils ne réclamaient que leur dû, c’est-à-dire leurs soldes pour les années de captivité qu’ils avaient passées en France depuis 1940. Ce drame a inauguré une sombre période de l’histoire de la France marquée par une suite de guerres visant à maintenir l’Empire colonial, ponctuées par des crimes de masse, en Algérie, au Vietnam, à Madagascar, en Côte d’Ivoire, au Cameroun et ailleurs.

Côté français, les faits ont été niés et travestis. Une version officielle mensongère a inventé une mutinerie armée et minimisé fortement le bilan d'une tuerie dont le nombre exact des victimes reste à établir. Côté sénégalais, la mémoire de ce drame n'a longtemps été entretenue que par les mouvements d'opposition au régime de Léopold Sédar Senghor qui lui reprochaient de rester soumis à la France et de se soucier avant tout de ne pas lui déplaire ; c'est seulement dans les dernières décennies que cette mémoire a commencé à resurgir.

Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a pris acte le 1er décembre 2024 à Thiaroye de la reconnaissance d’un massacre par le président de la République française, Emmanuel Macron, dans une lettre qu'il lui a discrètement adressée. Mais, dans son remarquable discours, le président sénégalais a aussi demandé à la France l'accès à toutes les archives afin d'établir la vérité sur les faits, et notamment sur le nombre des victimes à propos duquel les autorités françaises n'ont pas cessé de mentir.

Un important colloque scientifique s'est tenu ensuite les 2 et 3 décembre à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, marqué par une forte implication des étudiantes et des étudiants et par une volonté d'associer à ce travail historique des chercheurs d'autres pays. En voici le programme ainsi que les films de deux de ses moments forts : l'intervention de l'artiste Aïcha Euzet, qui a grandi à Thiaroye

et la conférence inaugurale du professeur Ibrahima Thioub.

A la commémoration officielle, comme au colloque qui a suivi, ont participé plusieurs membres de l'association Histoire coloniale et postcoloniale qui tient ce blog. Parmi eux, l'universitaire franco-sénégalais Cheikh Sakho, qui a expliqué dans un entretien comment la mémoire de ce massacre n'a émergé que lentement au Sénégal, dans les années 1960 et 1970, en lien avec les manifestations de l'opposition qui rejetait le néocolonialisme français et les répressions menées par le régime de Léopold Sédar Senghor.

📽️ Capsule vidéo 4️⃣

— Colloque 80 ans de Thiaroye44 (@thiaroye80ans) December 16, 2024

🗣️ Cheikh Sakho (mémorien) : « Pendant longtemps, #Thiaroye44 a été un marqueur idéologique de la gauche » pic.twitter.com/DNrk67Prt2

On pourra retrouver sur le site histoirecoloniale.net celle de l'historien Gilles Manceron, co-délégué Mémoires, histoire, archives de la Ligue des droits de l'Homme (LDH, France), intitulée : « En 1944 comme en 2024, la politique coloniale française à la croisée des chemins ».

A la fin du colloque, l'ensemble des participants ont entouré le professeur Serigne Seye, universitaire de Dakar spécialiste des littératures orales et des cultures urbaines, qui a lu en leur nom à tous l'« Appel de Thiaroye pour l'accès aux archives, pour une justice mémorielle », dont nous reproduisons aussi le texte.

APPEL DE THIAROYE POUR L’ACCES AUX ARCHIVES :

POUR UNE JUSTICE MEMORIELLE

Nous, participants du colloque international intitulé « Le massacre de Thiaroye en 1944 : enjeux historiographiques, fictions et imaginaires politiques », tenu à l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar et au Camp lieutenant Amadou Lindor Fall de Thiaroye, les 2 et 3 décembre 2024. Nous historiens, chercheurs en littérature, archivistes et citoyens impliqués depuis plusieurs années dans la connaissance et la compréhension d’un des événements les plus douloureux de l’histoire coloniale franco-africaine, lançons un appel pour un accès intégral aux archives du massacre de Thiaroye, du 1er décembre 1944. Si le cas de Thiaroye est exemplaire de la violence coloniale, son traitement dans les documents d’archives est également exceptionnel.

Rappelons que le Sénégal, avec Belize, a été à l’origine d’une initiative majeure en faveur du patrimoine mondial en soutenant la Déclaration universelle des Archives portée par l’UNESCO, un texte fondateur qui reconnait le droit inaliénable de chaque nation à préserver, valoriser et accéder à ses archives où qu’elles se trouvent.

Cela est encore plus décisif lorsqu’il s’agit du drame de Thiaroye.

Aujourd’hui, le travail historique a pu établir le caractère falsifié de beaucoup de rapports traitant du massacre de Thiaroye écrits par des officiers français dans les années 1940. Des informations cruciales sur la compréhension de ce drame restent, de ce fait, manquantes : calcul du rappel de solde auquel avaient droit ces hommes ; nombre et liste nominative des tirailleurs présents au camp de Thiaroye à partir de leur arrivée en fin novembre, nombre et liste nominative des tirailleurs tués le matin du 1er décembre et cartographie des fosses communes.

Il est également temps d’accentuer le travail pour recueillir des témoignages de leurs enfants, pour qu’aussi cette histoire ne soit pas qu’une histoire de chiffres, mais une histoire incarnée. Car, il s’agit avant tout d’une histoire d’hommes, celle de leurs familles et de leurs communautés respectives. Ces sujets sont importants pour les historiens qui travaillent sur cet événement et sont décisifs pour les communautés qui, de près ou de loin, sont concernés par la recherche de vérité sur ce massacre. Ce travail de vérité est un préalable au deuil, au recueillement, à la justice et à la dignité auxquelles ont droit ces tirailleurs morts en décembre 1944.

Fort de ces constats, nous participants du colloque international, lançons un appel pour :

- Réclamer le droit de mettre les archives à la disposition de la communauté scientifique

Les archives coloniales déplacées dans les anciennes puissances coloniales doivent être libres d'accès et ne doivent être soumises à aucune restriction administrative. En effet, l’accès aux archives en France, notamment liées à la période coloniale, a été particulièrement restreint ces dernières années. Au regard de l’enjeu social, culturel et politique que constitue la compréhension du passé colonial, il est nécessaire d’y remédier et de procéder à une profonde refonte de l’accès à ces documents.

- Exiger le droit des communautés à disposer des documents d’archives les concernant où qu’elles se trouvent dans le monde pour l’équité mémorielle.

Ces documents ne sont pas uniquement la matière première du travail historique, ils concernent aussi, et probablement avant tout, les acteurs, les populations, les communautés qui souhaitent se saisir de leur passé. Plus encore, dans le cas de passés violents, il s’agit d’un moyen de réparer les traumatismes vécus.

- Introduire le massacre de Thiaroye et les tirailleurs dans les programmes et manuels d’histoire

Au Sénégal, la question des Tirailleurs et du massacre de Thiaroye occupe une portion congrue dans les programmes et manuels d’histoire. Or, enseigner cet épisode douloureux de notre histoire, c’est favoriser une conscience africaine et sénégalaise, en conformité avec la loi d’orientation de l’Education nationale. C’est inscrire en définitive nos apprenants dans le temps-monde de l’histoire et de la prise de conscience libératrice.

- Elaborer un programme national et international de collecte et de sauvegarde d’archives concernant Thiaroye

Le 1er décembre 2024, lors de la commémoration du massacre de Thiaroye, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a, entre autres décisions, annoncé qu’un centre de documentation et de recherche dédié aux Tirailleurs sera mis en place. Ce centre devra mettre en place des programmes de recherche ambitieux, notamment de collecte, de numérisation et de valorisation d’archives à Thiaroye même, au Sénégal, dans l’ensemble des pays africains concernés, en France et sans doute ailleurs.

Une véritable réflexion devra être entamée pour la restitution des archives africaines et pour la collecte impliquant des archives citoyennes et populaires. Ces archives constituent une part importante de la mémoire collective des populations concernées. Combler les trous béants de la mémoire, écrire et transmettre l’histoire, c’est donc nécessairement rendre justice tant aux générations passées qu’à celles à venir.

Thiaroye, le 3 décembre 2024.

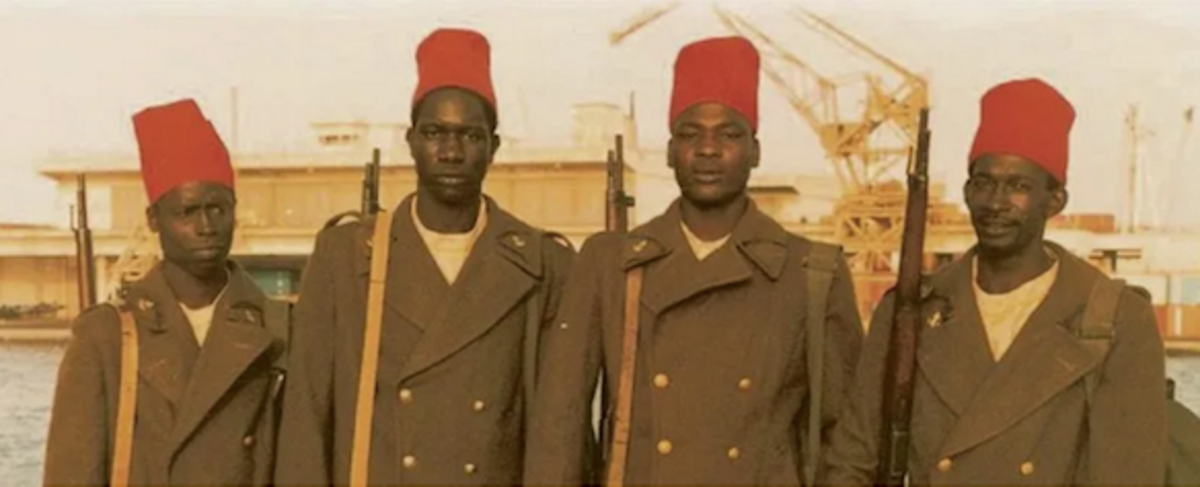

Agrandissement : Illustration 7

Soutenez Histoire coloniale et postcoloniale >>>