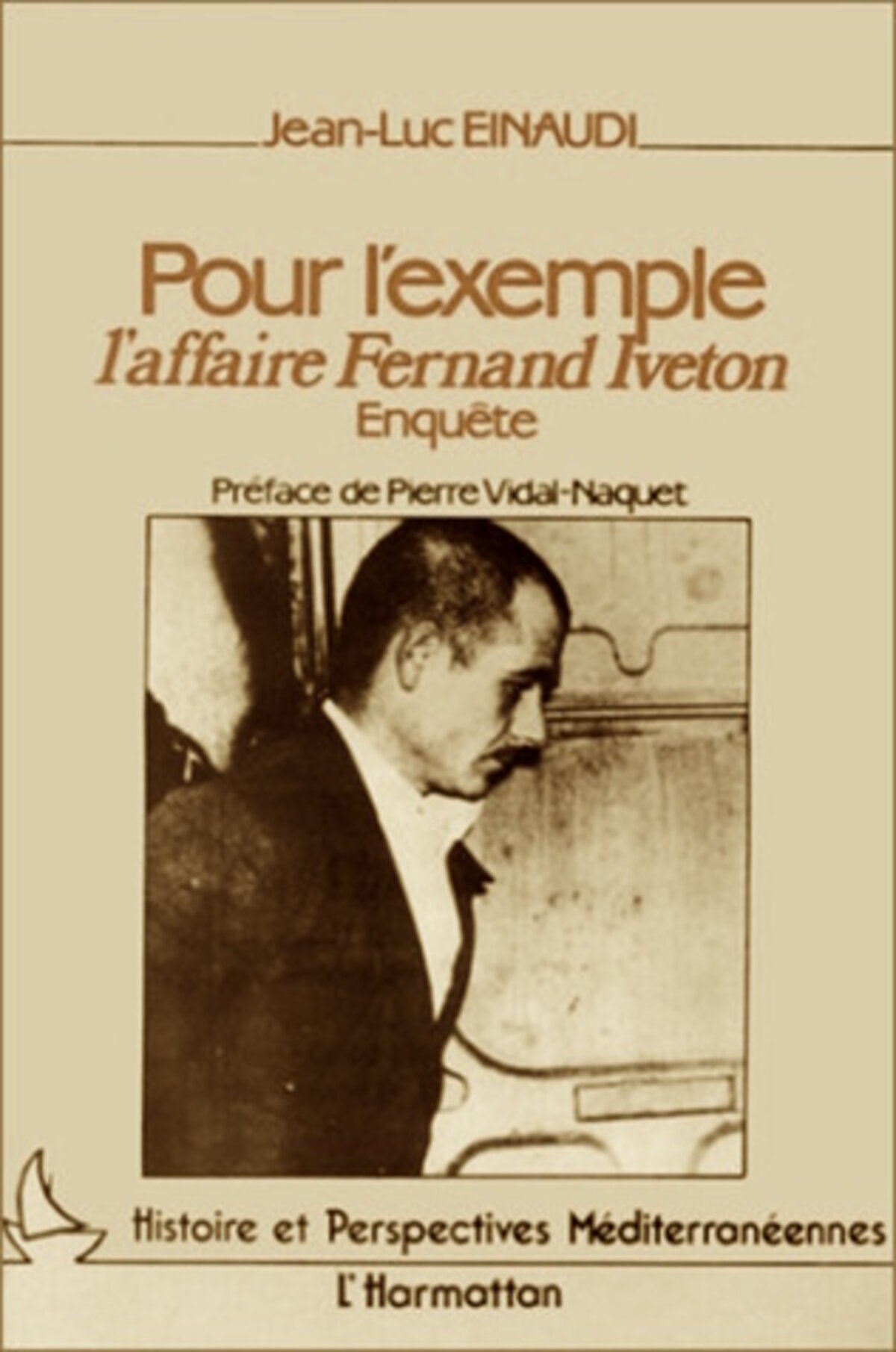

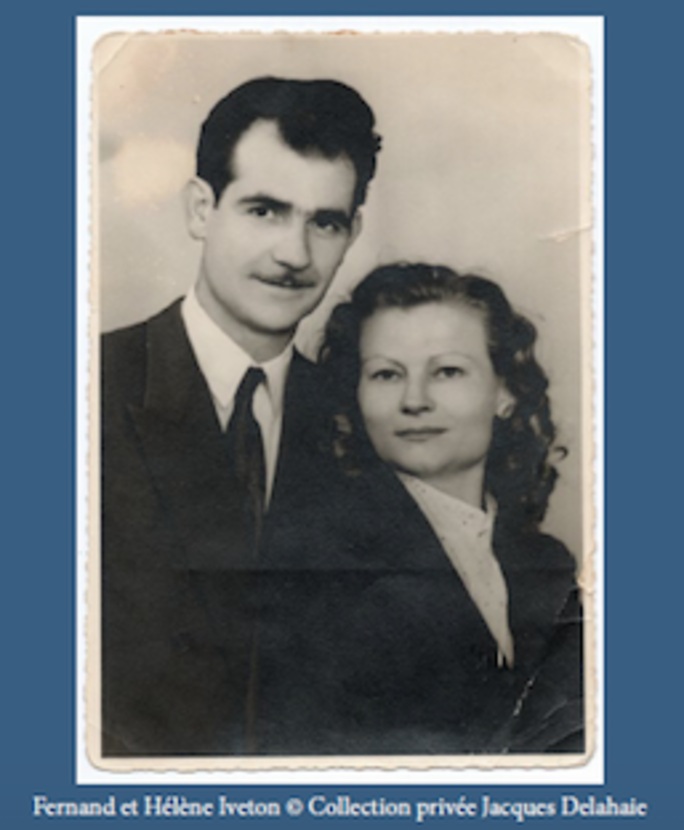

Le film De nos frères blessés, inspiré du roman éponyme de Joseph Andras (2016), lui-même issu du livre de Jean-Luc Einaudi, Pour l’exemple, l’affaire Fernand Iveton, enquête, publié en 1986, préfacé par Pierre Vidal-Naquet, sort sur les écrans. Il restitue la vie brève d’Iveton (1926-1957), son amour pour Hélène, née Ksiazek, en 1921, près de Cracovie, épousée à Alger en juillet 1955, et son combat anticolonialiste pour l’indépendance de l’Algérie avec le parti communiste algérien.

Il y a eu une affaire Audin après l’assassinat en 1957 à Alger du jeune mathématicien Maurice Audin par les militaires français qui l’avaient arrêtés. Mais ce que le militant et chercheur Jean-Luc Einaudi, âgé de 35 ans, a appelé, trente ans plus tard, en 1986, « l’affaire Fernand Iveton », n’avait pas fait scandale au même titre que l’affaire Audin à l’époque où Iveton a été guillotiné. Il a fallu attendre la publication de ce livre d’Einaudi, le premier livre d’un inconnu que l’historien Pierre Vidal-Naquet a accepté aussitôt de préfacer, pour que quelqu’un parle d’une « affaire Fernand Iveton ».

Pourtant, Iveton, était, comme Audin, d’origine européenne et membre de ce parti communiste algérien (PCA) qui avait décidé de participer à la guerre d’indépendance algérienne. Et il a été guillotiné « pour l’exemple », quatre mois, jour pour jour, avant l’arrestation d’Audin, alors que, comme Audin, ce jeune ouvrier né, dans l’Algérie coloniale, d’un père français et d’une mère espagnole n’avait tué personne.

Pour Pierre Vidal-Naquet, Fernand Iveton fut un symbole. Il a écrit dans sa préface, vingt-quatre ans après la fin de la guerre d’Algérie, que « toute bataille idéologique se mène avec des symboles. Dreyfus fut un symbole. Maurice Audin […] fut lui aussi un symbole. Il représenta pour tous — en France — la victime de l’activité criminelle des parachutistes du général Massu et de MM. Molet et Lacoste, pour s’en tenir à quelques noms eux aussi symboliques. Ce symbole fut assez fort pour s’imposer à l’Algérie indépendante qui donna le nom de Maurice Audin à une place au centre d’Alger. Le nom d’Iveton n’eut pas un tel poids, et si son geste fut, au plus haut degré, symbolique […], ce symbole ne s’imposa pas, pas plus en France où la lutte pour le sauver fut menée avec une certaine mollesse, qu’en Algérie ».

Fernand Iveton a été exécuté à l’aube du 11 février 1957 en même temps que Mohamed Lakhneche et Mohamed Ouenouri. Les exécutions capitales ont été un élément important dans les origines de ce qu’on a appelé la « bataille d’Alger », comme le souligne un article publié sur le site 1000autres.org. Avant son exécution, au greffe de la prison, il déclara : « La vie d’un homme, la mienne, compte peu. Ce qui compte, c’est l’Algérie. C’est son avenir. Je suis persuadé que l’amitié entre Français et Algériens se ressoudera ». Et dans le couloir, il cria « Tahia El Djazaïr ! Vive l’Algérie ! »

Jean-Luc Einaudi, né en 1951 et qui était un petit garçon à l’époque de la guerre d’Algérie, a rencontré Hélène Iveton, qui avait été recueillie dans la commune communiste d’Arcueil et arrivait alors à l’âge de la retraite. Elle était logée dans la Cité HLM des Irlandais, à l’escalier 17, Bâtiment G, la ville l’avait employée en 1961 comme femme de service dans l’une de ses colonies de vacances, puis l’avait aidée à travailler dans des restaurants d’entreprise de l’Electricité Gaz de France jusqu’à sa retraite. Elle résida 37 ans à Arcueil, jusqu’à sa mort le 10 mai 1998, à l’âge de 76 ans. Lors de ses obsèques au cimetière d’Annet-sur-Marne (Seine et Marne) — la commune où elle où elle avait rencontré Fernand Iveton en 1953, lorsqu’elle travaillait le soir comme serveuse dans la pension de famille « Le Café bleu » après sa journée d’ouvrière dans une tannerie de Lagny-sur-Marne, il n’y avait guère que Jean-Luc Einaudi pour l’accompagner.

C’est en recueillant les souvenir d’Hélène Iveton qu’Einaudi a fait son enquête. Elle lui a raconté qu’après être venue rejoindre Fernand à Alger en 1954 au Clos-Salembier, et l’avoir épousé le 25 juillet 1955, elle avait compris son engagement au parti communiste algérien, un parti dont les responsables avaient applaudi au déclenchement de la guerre d’indépendance algérienne le Premier novembre 1954 et, à partir de mars 1955, avaient fait le choix d’y participer pleinement. Mais sur la base de leurs propres principes et méthodes dans la conduite d’une lutte armée qui s’accompagnait toujours d’un travail politique pour rassembler dans la lutte pour l’indépendance des personnes de toute origine vivant en Algérie. Une page du site histoirecoloniale.net présente un témoignage qui restitue ce contexte.

Deux mois, jour pour jour, après leur mariage, le parti communiste algérien a été interdit.

Dans les années 1980, Hélène a raconté à Jean-Luc Einaudi comment Fernand, ouvrier tourneur à l’usine à gaz Hamma, a été arrêté le 14 novembre 1956 pour avoir posé une bombe dans un local désaffecté de l’usine, après avoir pris ses précautions pour que l’explosion n’occasionne aucune victime mais uniquement des dégâts matériels. La bombe devait exploser à 19h30 après le départ du personnel.

Iveton est torturé à l’eau et à l’électricité. En vertu des pouvoirs spéciaux votés en mars 1956 à la demande du président du Conseil, le socialiste Guy Mollet, et des décrets d’application qui ont suivi, il a comparu dix jours plus tard en flagrant délit devant un tribunal militaire. Il n’y a eu aucune instruction préalable [1].

Hélène a rencontré aussitôt l’avocat communiste Gaston Amblard qui était présent à Alger pour défendre le jeune appelé communiste Alban Liechti qui refusait, comme une poignée de jeunes communistes, de porter les armes et Amblard était prêt à défendre Iveton. Mais le parti communiste français désapprouvait l’orientation du parti communiste algérien. Il estimait que ce n’était pas à ses responsables de fixer l’orientation politique des communistes en Algérie mais au bureau politique du parti communiste français, et il s’opposa à ce que Gaston Amblard le défende. Pour Léon Feix, chargé au comité central des affaires coloniales, « Il n’en est pas question ! C’est une provocation ! Il [Iveton] n’avait pas à faire cette connerie ! » Comme le montre le film, Iveton a été défendu par deux avocats du barreau d’Alger qui ont été commis d’office, un avocat expérimenté, Maître Lainné, et un avocat stagiaire, Maître Smadja.

Le 25 novembre 1956, onze jours après son arrestation, Iveton est condamné à mort par les sept juges du tribunal militaire. Ses avocats se pourvoient en cassation, mais leur demande est immédiatement rejetée. Ils font alors une demande de grâce, à laquelle se joint l’avocat communiste Joë Nordmann, mandaté par la Fédération CGT de l’énergie dont Iveton avait été l’un des militants, avec, cette fois, l’aval du PCF. Mais le parti communiste français n’a pas mené campagne en faveur de Fernand Iveton.

Le film montre l’audition des trois avocats par le président de la République, René Coty. Comme l’a écrit Benjamin Stora dans le dossier de presse du film, le Conseil supérieur de la magistrature et son vice-président, le garde des Sceaux, François Mitterrand, comme le président du Conseil, Guy Mollet, ont préconisé le refus de la grâce. Même si François Mitterrand ne l’a jamais reconnu, la chose est maintenant établie grâce à l’ouverture des archives de la chancellerie. En revanche, Mitterrand a confié à des proches que le souvenir de ces exécutions capitales de la guerre d’Algérie a pesé sur sa décision en 1981 de promouvoir l’abolition de la peine de mort en France.

A chacun de juger les qualités cinématographiques du film De nos frères blessés d'Hélier Cisterne, de la force de son scénario et de sa mise en scène, et de l'interprétation de ses comédiens, Vincent Lacoste dans le rôle de Fernand, et Vicky Krieps dans celui d'Hélène.

Limitons-nous à l'évocation du contexte politique de cet épisode, en particulier à l'orientation prise par le parti communiste algérien en faveur de l'indépendance, dont a fait état son journal, Liberté, qu'on aperçoit dans une scène très emblématique du film où un groupe de diffuseurs de Liberté de différentes origines qui se détendent en jouant ensemble au basket se voient séparés par des militaires français qui regroupent les européens d'un côté et les arabes de l'autre. Cette orientation du PCA a conduit à sa décision en 1955 de former l'organisation des Combattants de la Libération à laquelle appartenait Fernand Iveton, pour tenter de rassembler dans la lutte pour l'indépendance tous les habitants de l'Algérie, y compris tous les Européens et les Juifs d'Algérie qui ne supporteraient pas l'injustice coloniale.

Iveton, un membre des Combattants de la Libération

Le PCA avait participé à l’été 1953 avec d'autres courants politiques aux obsèques des victimes de la répression meurtrière du 14 juillet 1953, à Paris, place de la Nation, du cortège des indépendantistes algériens, après le transport de leurs corps depuis la France dans leurs différents villages d’origine. Un moment fort qui avait été suivi de la publication dans Liberté d'un appel pour un Front national démocratique algérien. Mais, comme l’a expliqué un membre de la direction d’alors du PCA, Ahmed Akkache, les communistes étaient confrontés à des divisions internes du fait qu'au sein de leur parti beaucoup de militants d'origine européenne étaient réticents à l’égard de l’idée de nation algérienne et d’indépendance de l'Algérie [2]. Certains de ses anciens membres européens du PCA deviendraient des jusqu'au-boutistes de l'Algérie française et finiront par rejoindre l'OAS. Une autre scène emblématique du film, où une bagarre oppose Fernand Iveton à un autre militant du parti d'origine européenne, renvoie à cette fracture interne. Il faut compter aussi avec l’influence du PCF, car le parti français avait tendance à estimer que c’était à ses propres instances, notamment via les délégués successifs qu’il envoyait dans ce territoire comme « instructeurs » auprès des communistes algériens, de fixer l’orientation politique des communistes en Algérie, subordonnée selon lui aux choix politiques du PCF pour la France.

Au lendemain du 1er novembre 1954, les militants de ce parti d’origine autochtone, comme Larbi Bouhali, Bachir Hadj Ali, Ahmed Akkache et Sadek Hadjerès, qui composaient, avec d'autres comme Paul Caballero, né en Algérie dans une famille d’origine européenne, la direction du PCA et étaient favorables à l'insurrection déclenchée, avaient noué des contacts avec certains de ceux qui l'avaient préparée, tel Omar Ouamrane et Larbi Ben M’hidi. Ils ont publié, dès le 2 novembre 1954, une déclaration du bureau politique soutenant les aspirations nationales des Algériens à l’indépendance. Une position différente de celle prise par le PCF, qui, quant à lui, s’en est pris, sans les nommer, dans sa déclaration du 8 novembre, aux actions du FLN. L'historien Alain Ruscio écrit : « On sait aujourd’hui que le parti algérien dépêcha d’urgence à Paris l’un de ses responsables les plus influents, Bachir Hadj Ali. Celui-ci aurait déconseillé la formule “recours à des actes individuels” [qui dénonçait l'initiative du FLN] à ses camarades français. Il aurait été reçu par Jeanette Vermeersch, écouté poliment, mais non invité à participer à la réunion du secrétariat qui suivit immédiatement et qui maintint la formule [3] ».

Cette différence a conduit durant cette année 1955 à ce que le secrétariat du PCA a décidé qu’André Moine, qui apparaissait comme le délégué du PCF au sein du PCA, cesserait, en mars, d’être membre du secrétariat, puis, en mai, de siéger au bureau politique. Moine employait le terme de « provocation » au sujet du 1er novembre et de ses suites et s’était opposé à ce que le militant du PCA de Biskra, Maurice Laban, ami d’enfance de l’un des chefs du FLN, Mostefa Ben Boulaïd, rejoigne à sa demande les maquisards FLN dans l’Aurès [4].

Dans le premier semestre de l’année 1955, le PCA a décidé de mettre en place sa propre organisation militaire, les Combattants de la Libération (CDL), avec ses propres objectifs et méthodes, mais sans abandonner le travail politique parmi les européens d’Algérie au profit de la seule action armée. Il souhaitait aussi que le FLN se transforme en un véritable front, en un « Conseil national algérien de la Résistance », où divers courants ou organisations garderaient leur autonomie.

La mise en place des CDL décidée dès mars 1955 par le secrétariat du PCA a été entérinée en juin par une réunion semi-clandestine du comité central du PCA à Bab El Oued. A leur tête se trouvaient Bachir Hadj Ali, Sadek Hadjerès et Jacques Salort. Dès l’été 1955 le CDL d’Alger a été mis en place, commandé par Abdelkader Guerroudj, dont faisaient partie notamment Abdelhamid Benzine, Fernand Iveton, Georges Acampora, Yahia Briki, Jean Farrugia, André Castel, Nour Eddine Rebah et plus d’une centaine de militants. Le témoignage d'Abdelkader Guerroudj figure sur le site Place Audin. Des CDL ont aussi été constitués à Constantine, Blida et Oran, et la direction des CDL a tenté d’organiser des maquis dans trois localités où l’ALN n’était pas encore implantée, Bouinan dans la région de Blida, Cherchell et Tenès, et, surtout, au début de 1956, elle a créé un maquis dans l’Ouarsenis, qu'a rejoint l'ami de Fernand Iveton, Henri Maillot, qui est, avec sa compagne Baya, l'un des personnages de ce film.

Tel était le contexte historique de l'histoire racontée dans ce film.

En ces soixante ans de la fin de la colonisation et de la guerre d’Algérie, le film De nos frères blessés contribue à rendre à l’affaire Fernand Iveton, « guillotiné pour l’exemple », sa place symbolique essentielle. L’auteur de La Question, Henri Alleg, a écrit : « Fernand Iveton était de cette élite ouvrière européenne qui a pu se dégager de la mentalité colonialiste. Il avait très tôt assimilé cette notion d’indépendance, à l’image d’autres Européens militants du PCA, comme Henri Maillot, Maurice Laban, Maurice Audin et d’autres. A ses yeux, la seule issue pour les Européens était de se détacher du système colonial ».

Le Louxor - Palais du cinéma

170, boulevard Magenta - 75010 Paris

Projection suivie d'un échange avec le réalisateur

et Gilles Manceron, historien

[1] Voir Sylvie Thénault, Une drôle de justice. Les magistrats dans la guerre d’Algérie, préface de Jean-Jacques Becker, postface de Pierre Vidal-Naquet, éd. La Découverte, 2001 — réédité en 2004 dans la collection de poche « Sciences humaines ».

[2] Ahmed Akkache, préface à Mohamed Rebah, Des chemins et des hommes, Mille-Feuilles, Alger, 2009.

[3] Alain Ruscio, Les communistes et l’Algérie, des origines à la guerre d’indépendance, 1920-1962, La Découverte, 2019.

[4] Serge Kastel, Le Maquis rouge. L’aspirant Maillot et la guerre d’Algérie, 1956, préface de Henri Alleg, l’Harmattan, 1997.