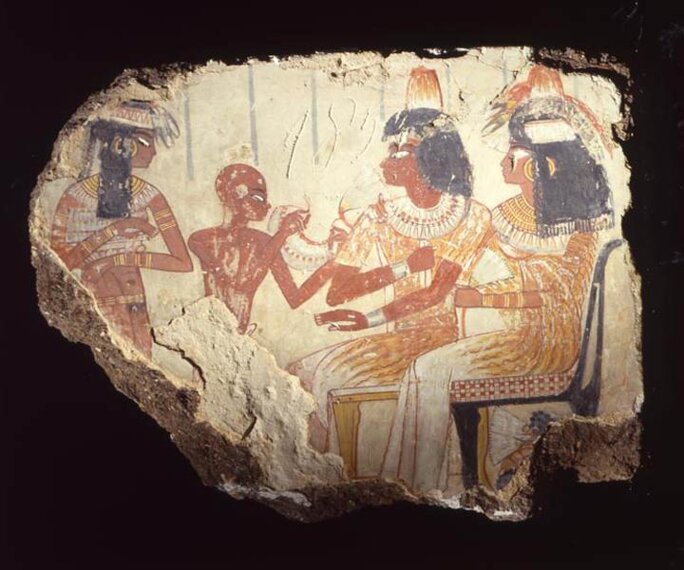

Agrandissement : Illustration 1

L’exposition consacrée au dessin dans l’Egypte ancienne s’est achevée au Louvre le 22 juillet. Elle sera ensuite présentée à Bruxelles, du 13 septembre au 19 janvier 2014. Retour en deux billets et quelques chefs d’œuvres sur les idées clés inspirées de cette belle exposition.

Trop souvent dévalorisé lorsqu’on le présente comme une production artisanale stéréotypée, l’art égyptien s’avère en réalité comme une étape majeure dans l’histoire de l’art universel. Cette première exposition[1] jamais consacrée au dessin égyptien l’illustre brillamment, tant par la diversité des objets présentés que par le foisonnement des réalisations formelles marquées par la grande habileté technique et la virtuosité des artistes égyptiens. Un riche et somptueux catalogue[2] le confirme, avec la confrontation des analyses les plus récentes sur la question de l’art égyptien.

L’exposition hésite entre trois titres. L’affiche met en évidence « l’art du contour ». Sur la couverture du catalogue, c’est « le dessin dans l’Egypte ancienne ». Enfin, sur le DVD : « le Scribe qui Dessine ». Cette hésitation renvoie à la distance entre notre temps et celui des pharaons. Le vocabulaire moderne déforme inconsciemment des concepts vieux de cinq mille ans qui nous échappent en grande partie. Pourtant force est de constater qu’en égyptien hiéroglyphique, le mot et même l’idée d’art n’existent pas !

Plus concrètement, l’égyptien ancien utilise le même terme pour exprimer « écrire » et « dessiner », à savoir le verbe sesh, que l’on peut traduire synthétiquement par « tracer ». La forme nominale sesh désigne aussi le scribe, celui qui écrit. L’artiste dessinateur est dénommé sesh-kedout, que l’on traduit par « scribe des contours » ou « scribe des formes ». Au temps des pharaons l’image entretient un lien étroit avec l’écriture dans sa fonction et dans sa forme. Faut-il penser pour autant que tous les dessinateurs d’alors savent écrire et que tous les scribes savent dessiner ?

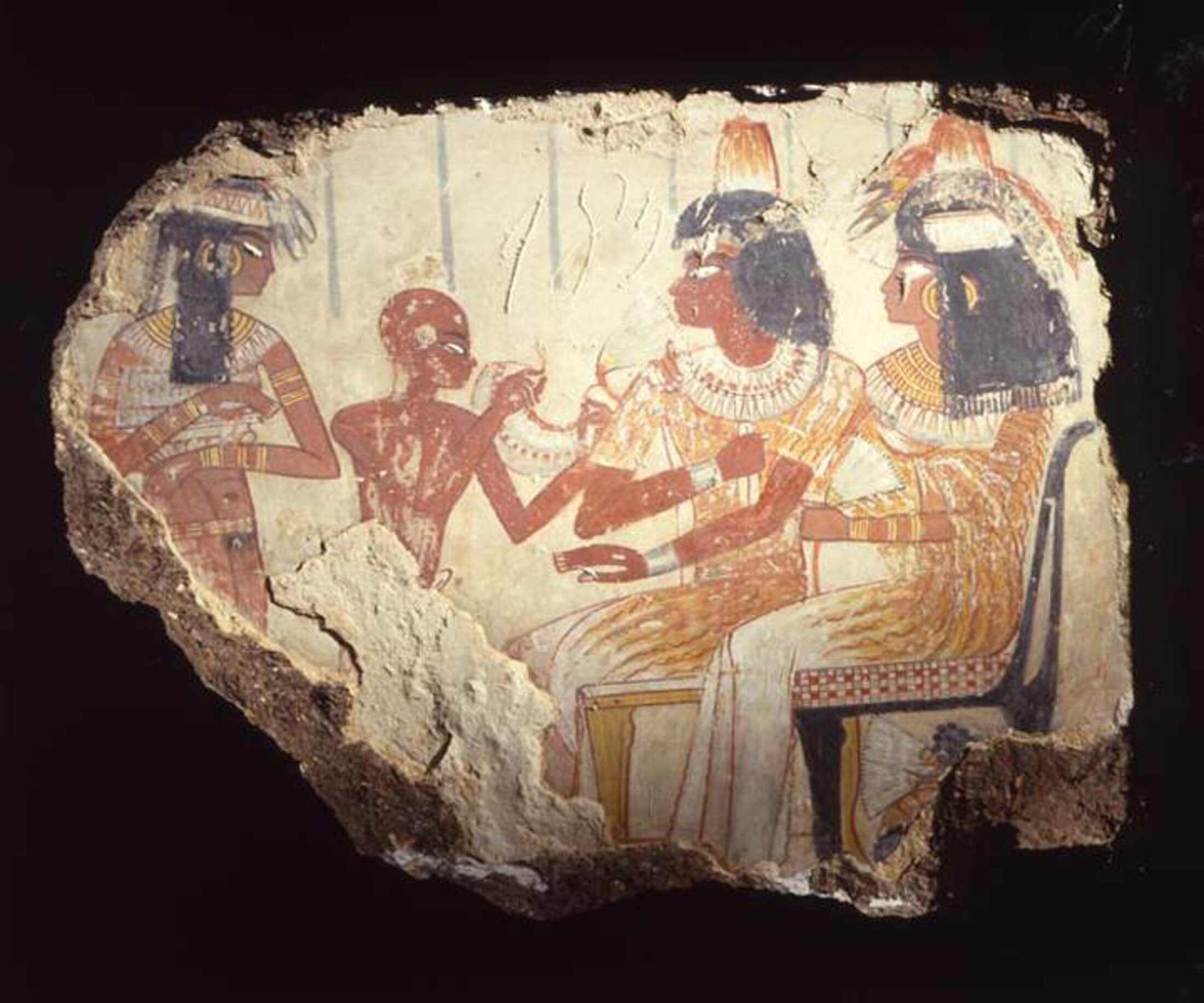

Agrandissement : Illustration 2

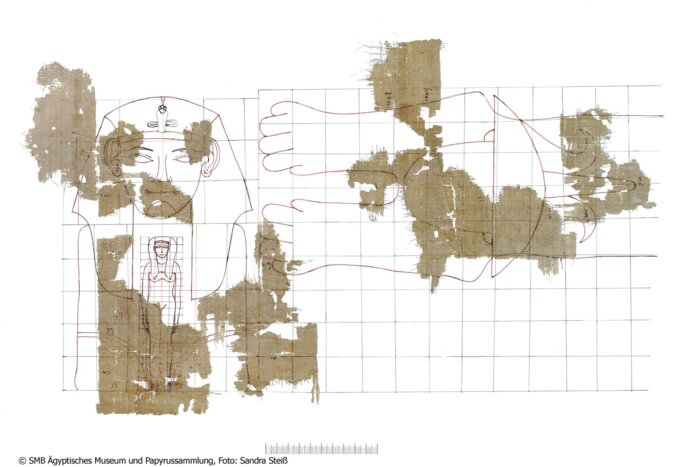

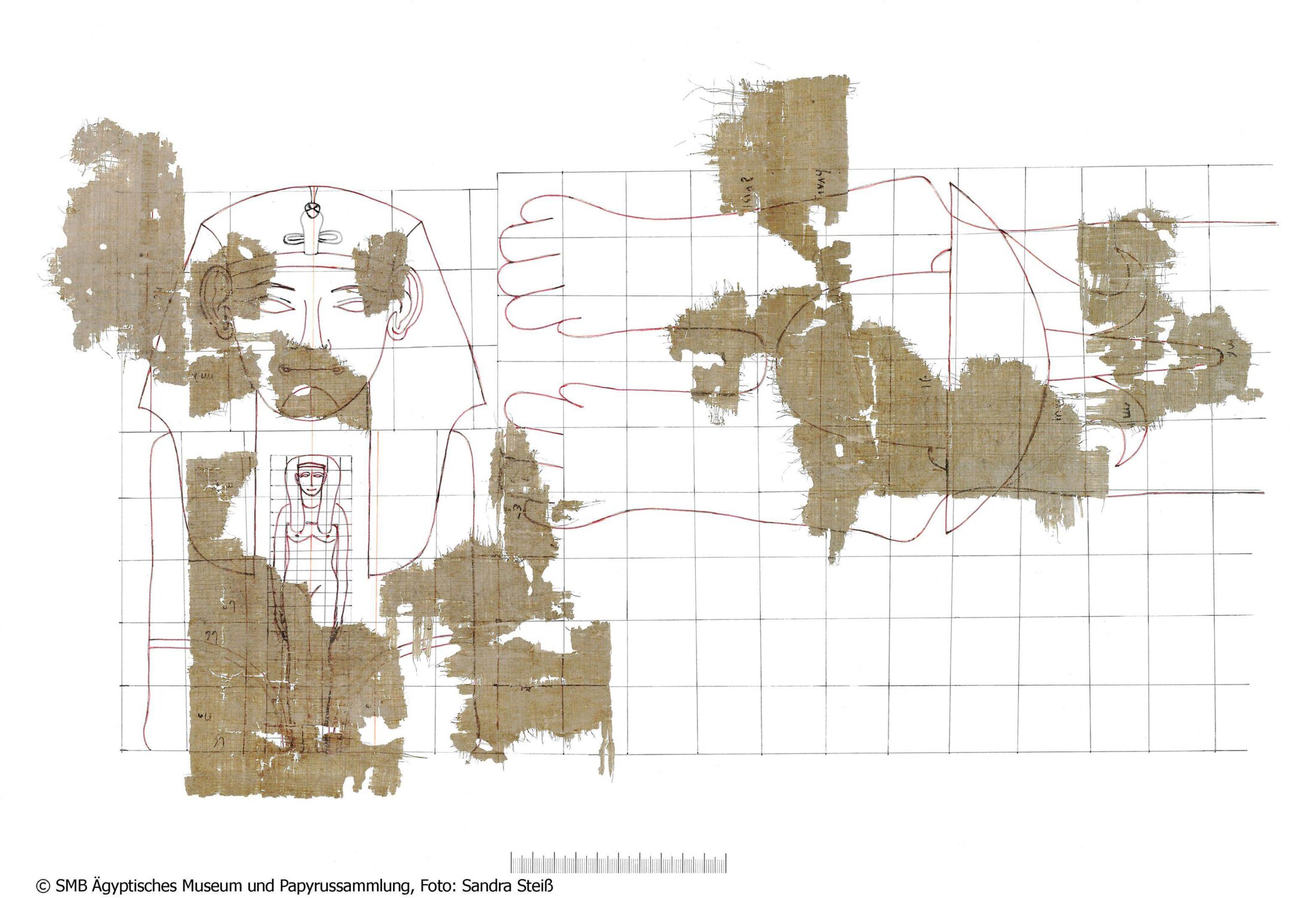

Selon Giorgio Vasari[3] le dessin classique est le « père des trois arts, l’architecture, la sculpture et la peinture ». Quatre mille ans plus tôt, l’exemple égyptien l’illustre déjà parfaitement. Dans l’exposition du Louvre, le « dessin » englobe les arts graphiques bidimensionnels, donc également la peinture et la gravure. Les ébauches sur ostraca, les études sur papyrus, les dessins préparatoires sur les parois, les grilles de mise au carreau débouchent sur les arts du volume, la sculpture et l’architecture, laquelle ne saurait se passer de plans.

L’art égyptien n’a pas de finalité esthétique, mais il répond à des besoins rituels, religieux, politiques et sociaux. Utilitaire, pratique et fonctionnel, il est régit, comme l’écriture, par des principes formels. Dans ce cadre, la représentation égyptienne n’est ni réaliste ni naturaliste. Elle respecte le principe de « l’aspectivité », selon un néologisme d’origine germanique. Dans ce système à deux dimensions qui récuse toute perspective, les objets sont représentés à partir d’une combinaison de plusieurs images qui les conceptualise.

Agrandissement : Illustration 3

Car il ne s’agit pas de reproduire la simple vision oculaire. Il s’agit de rendre compte de la nature profonde de l’objet dans un univers magique où la représentation est la réalité. La magie du verbe, donc de l’écrit, a un pouvoir créateur sur la représentation figurée et donc l’anime. D’où le lien entre les images et les textes. Ainsi par exemple le déterminatif d’un mot peut-être éludé dès lors que la présence de l’image gravée à côté du texte en tient lieu. D’où aussi les étonnantes sculptures rébus, comme celle de Ramsès II enfant au musée du Caire. Ou encore, le Livre des morts sur papyrus accompagné de vignettes qui décrivent les scènes en complément du texte sans l’illustrer.

On perçoit dès lors que la complexité des conventions formelles laisse une part à l’expression individuelle. L’habileté technique, la virtuosité inégalée et l’imagination inventive des artistes égyptiens trouvent à s’exercer dans le cadre des principes d’un art égyptien faussement immuable. L’œuvre est le plus souvent collective et anonyme. Pourtant, des artistes, connus ou non, ont su faire preuve d’une indéniable personnalité. Longtemps négligé par les égyptologues, c’est un champ nouveau d’études qui s’ouvre aujourd’hui.

On connaissait déjà beaucoup de scribes et des auteurs de textes mémorables. Mais voici que des peintures sont également signées. Des autoportraits apparaissent en marge de certaines compositions, comme cela se fera plus tard à la Renaissance. Ainsi par exemple, Alain Zivie a découvert à Sakkarah, dans la falaise du Bubasteion, la tombe de Thoutmès, peintre et sculpteur de la brillante époque d’Amenhotep III et d’Akhenaton. On trouve même dans ce caveau un autoportrait. Dans la récente publication de cette fouille, l’égyptologue tente de justifier l’attribution de grandes œuvres répertoriées à ce maître, comme la célèbre tombe thébaine de Nebamon (TT 181) dont deux fragments, venus de Hanovre et d’Avignon, étaient présentés à l’exposition.

A suivre, dans un second billet consacré à quelques chefs-d’œuvre…

[1] Exposition sous la direction de Guillemette Andreu-Lanoë, égyptologue archéologue, conservateur général, directrice du département des antiquités égyptiennes du Musée du Louvre.

[2] Catalogue en coédition Musée du Louvre / Musée du Cinquantenaire, Bruxelles / Somogy éditions d'Art (352 pages et 378 illustrations).

3] Giorgio Vasari (1511-1574), peintre et architecte de la Renaissance, est le fondateur de l’histoire de l’art, avec les « Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architecte ».