La partie la plus importante de la collection est constituée par les objets de l’Ancien Empire (2700-2170 avant JC). Ils proviennent presque exclusivement des fouilles entreprises dans les cimetières des grandes pyramides de Gizeh. De ce point de vue, c’est le troisième musée du monde, après le Caire et Boston. En voici quatre chefs- d’œuvre parmi d’autres.

Agrandissement : Illustration 1

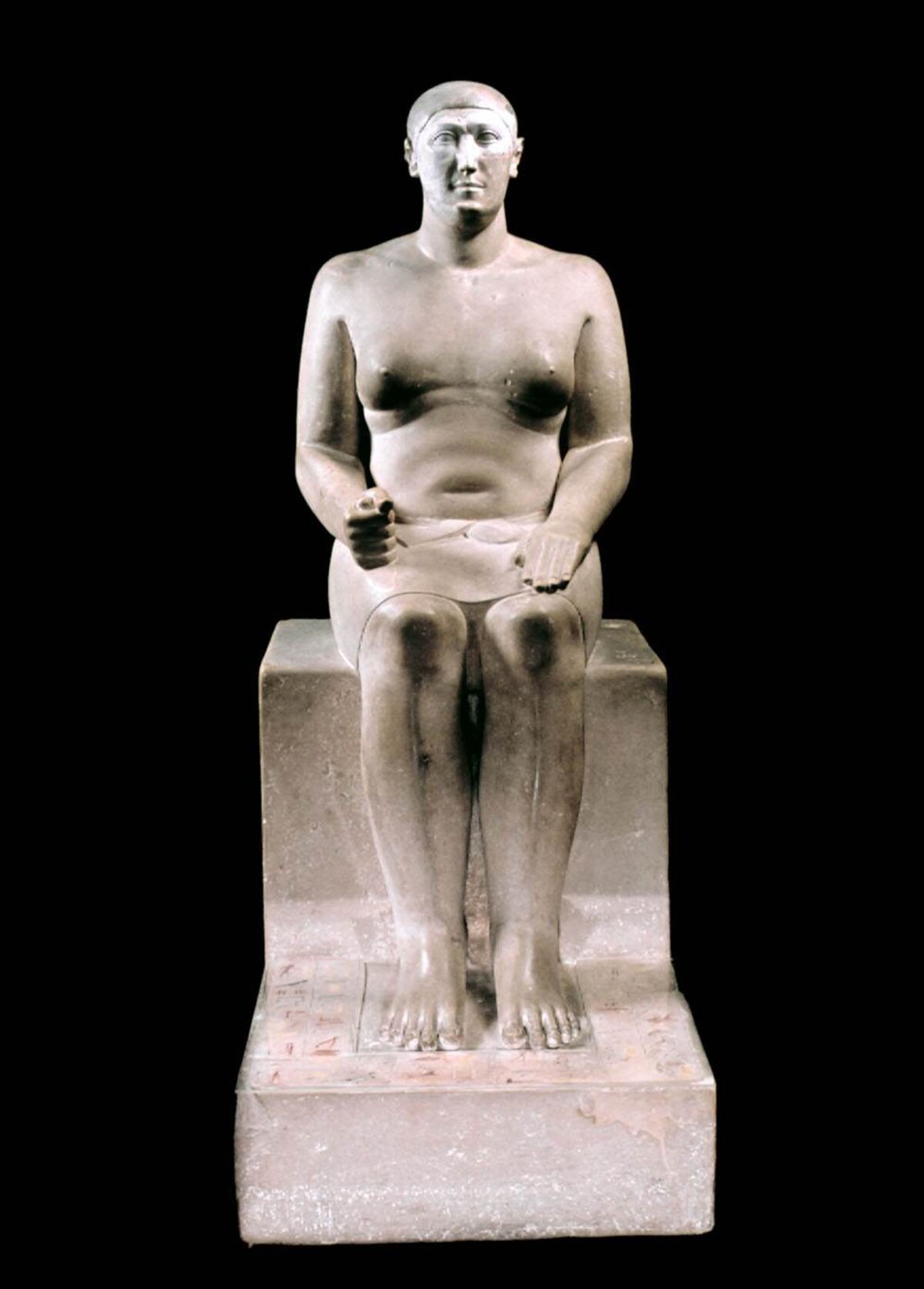

Statue du vizir Hemiounou PM 1962

La statue en calcaire fin d’Hemiounou est l’un des joyaux de la collection. Il s’agit d’un fils de Chéops (IVe dynastie). Il s’affirme prince, vizir, chancelier du roi de Basse-Egypte, chef des scribes, directeur de tous les travaux du roi, gouverneur, prêtre de Bastet (la déesse-chatte), prêtre de Chesemtet (déesse-lionne incarnant la mère du roi). Ses titres figurent en lettres rouges sur le socle de la statue qui le représente assis et grandeur nature. Elle a été retrouvée, hélas acéphale, dans le mastaba G 4000 de la nécropole royale. Les pilleurs de tombes de l'époque romaine ont pulvérisé la tête pour récupérer les yeux en cristal de roche. Le visage a été reconstruit a partir de fragments selon les modèles antiques, ce qui en dit long sur l’authenticité de certains objets présentés dans nos musées modernes[1].

Agrandissement : Illustration 2

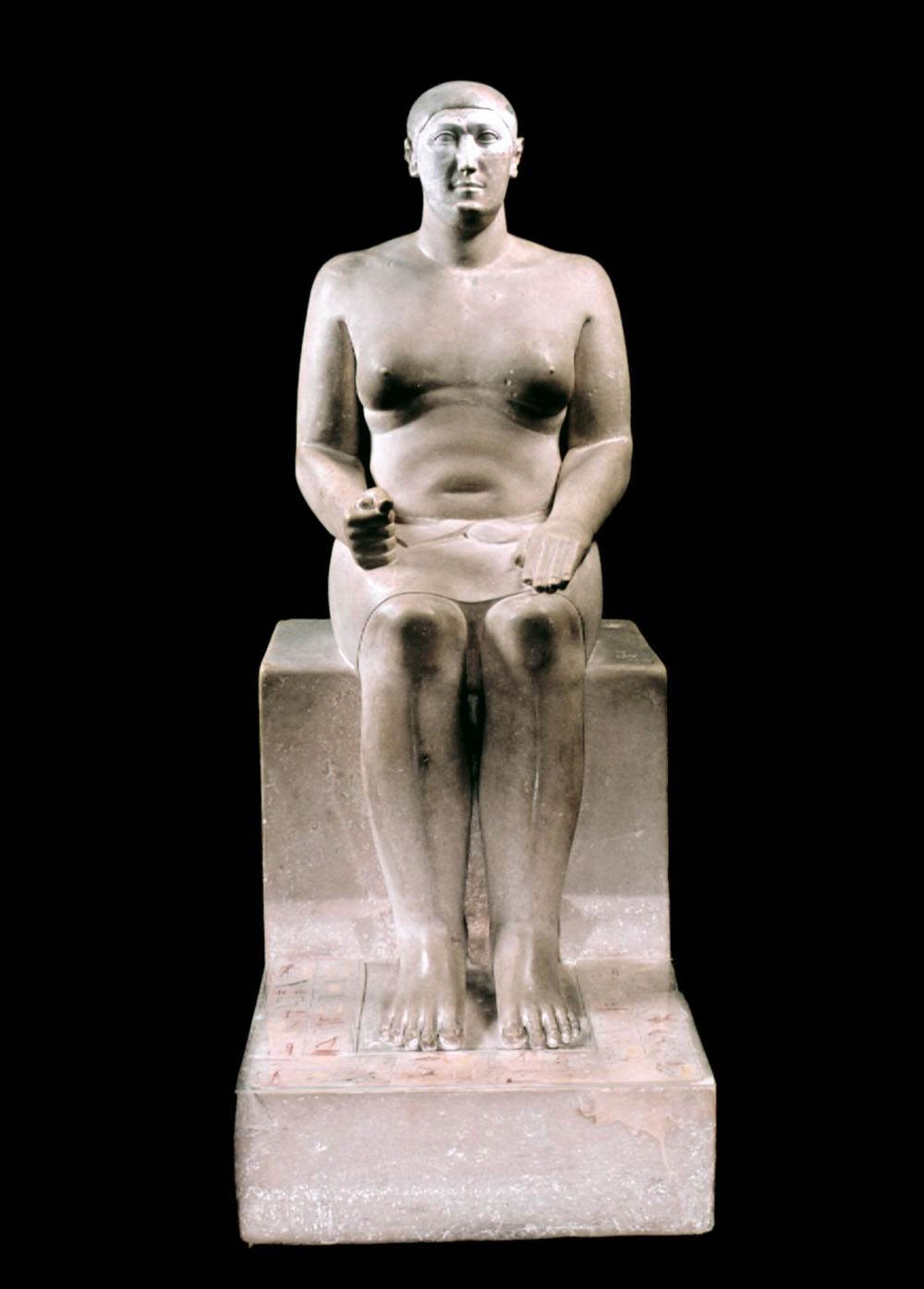

Tête brisée d’une statue de Khephren PM 5415

Le complexe funéraire de Khephren à Gizeh comprenait une centaine de statues monumentales exécutées dans les matériaux les plus divers. Une seule a été retrouvée intacte et elle se trouve au musée du Caire. La tête éclatée d’Hildesheim est taillée dans de l’albâtre, pierre translucide plus justement dénommée calcite par les égyptologues. Le pharaon, représenté grandeur nature, porte le némès, coiffure royale dont seules les retombées sont rayées. L’uraeus, serpent cobra protecteur, se dresse menaçant sur le diadème frontal. Les restaurateurs ont eu raison de présenter ces vestiges sans ajout ni replâtrage. Le volume bien rendu, les traits préservés, le galbe du nez et le philtrum de la bouche restituent la fermeté du visage et font entrevoir la perfection de l’œuvre d’origine.

Agrandissement : Illustration 3

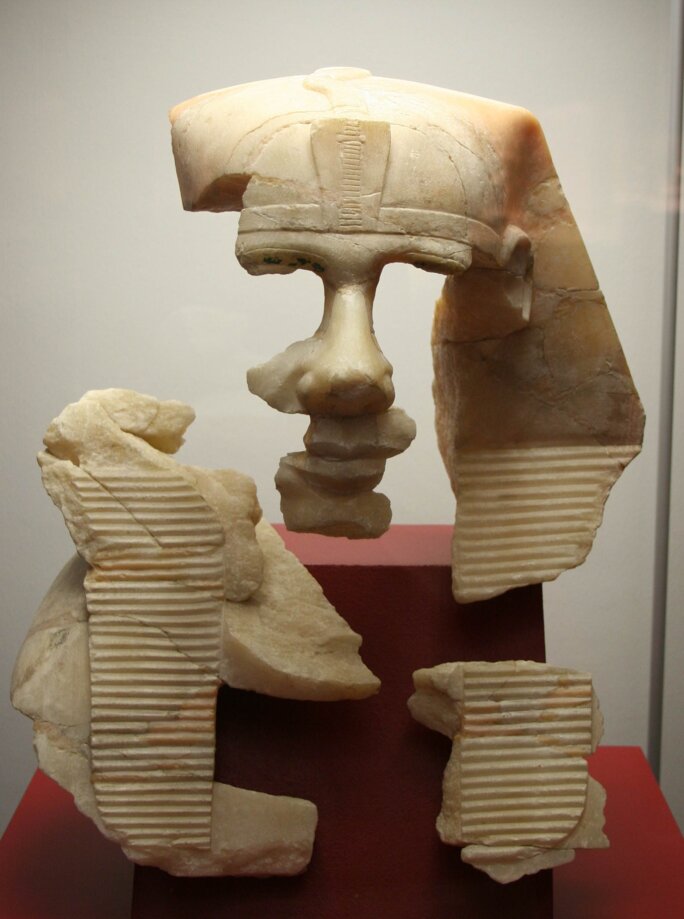

Porte simulacre de la tombe de Seshem-nefer PM 1540

Tous les amateurs d’égyptologie connaissent bien la « fausse-porte », cette interface magique entre la tombe et le monde des vivants. Elle est utilisée par le ba du défunt pour sortir et aller prendre les offrandes nécessaires à la survie dans l’Au-delà. Ici, il s’agit d’autre chose. Cette porte en calcaire factice provient du mastaba G 5080 de la nécropole de Gizeh, la tombe de Seshem-nefer, haut fonctionnaire de la Ve dynastie. C’est une imitation en pierre d’une vraie porte en bois, avec ses baguettes de renfort, son verrou et ses gongs reconstitués. A l’Ancien Empire en effet, le néolithique égyptien débouche sur un art du simulacre. Ainsi les objets usuels et précaires de la vie courante sont pétrifiés pour l’éternité. Le complexe funéraire de Djoser à Saqqarah (IIIe dynastie) en montre plusieurs exemples encore in-situ. Outre l’exemplaire d’Hildesheim, on peut en voir, provenant du même mastaba, à Berlin, Leipzig et Tübingen. Nous n’en avons pas au Louvre.

Agrandissement : Illustration 4

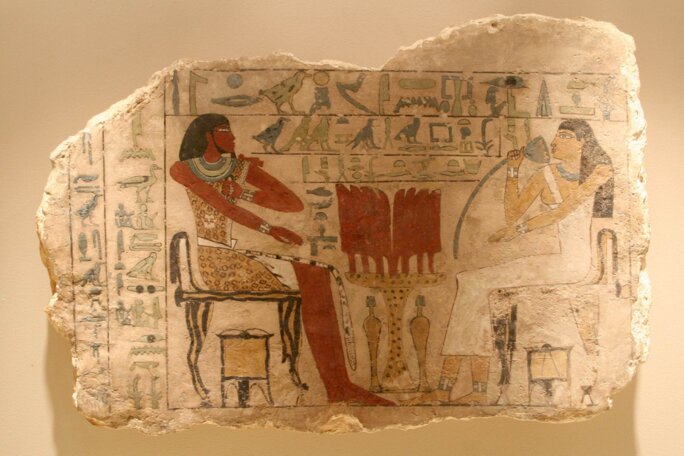

Stèle funéraire de Nemtioui PM 1875

Ici nous sortons de l’Ancien Empire, avec cette stèle de la Première période intermédiaire, aux environs de 2100 av JC. C’est une peinture sur calcaire provenant d’une tombe creusée dans une falaise de la région d’Akhmin en moyenne Egypte. Nemtioui et son épouse Hepi sont assis sur des fauteuils pourvus de pattes et d’une queue de chat, de part et d’autre de la table d’offrande sur laquelle sont disposés des pains estampillés « offrandes ». L’officier de l’armée royale Nemtioui porte une tunique en peau de léopard dont la tête pend sur sa poitrine et la queue s’étire devant ses jambes. L’épouse qui porte une robe laissant la poitrine nue respire le parfum d’une fleur de lotus. Chacun des époux tend un bras vers la table d’offrande. La scène est surmontée de la formule hiéroglyphique rituelle indiquant les noms des défunts, tandis que les deux colonnes verticales situées à gauche précisent que les deux fils Tiemzi et Ity ont construit ce monument pour leurs parents.

La collection Pelizaeus[2] comporte bien d’autres fleurons concernant les périodes suivantes de l’histoire égyptienne. A suivre…

[1] Voir sur ce blog les questions que pose l’invention en 1912 du buste de Néfertiti, merveille polychrome comme un artefact de la mode Art Nouveau.

[2] Site du Roemer et Pelizaeus Muséum d’Hildesheim en allemand et en anglais, d’où proviennent les photos. Clic pour les visionner grand écran.