Voila un livre agréable à lire pendant l’été. Il nous emmène tout au long des trois millénaires de l’Egypte ancienne, à la recherche des rares femmes qui ont exercé le pouvoir pharaonique dans cette civilisation fascinante. Sans céder au spectaculaire ou au romanesque, il nous livre les dernières découvertes. Sur des questions jusqu’alors non résolues, il va jusqu’à risquer quelques hypothèses aussi astucieuses que savantes. Car pour une fois, l’auteur se trouve être un vrai égyptologue. Ne boudons pas notre plaisir.

Ancien élève de l’Ecole normale supérieure, Pierre Tallet est agrégé d’histoire et docteur en égyptologie. Il est actuellement maitre de conférences à l’université de Paris-Sorbonne et dirige plusieurs programmes archéologiques en Egypte. En dehors de ses ouvrages et articles scientifiques, il a déjà publié « Sésostris III et la fin de la XIIe dynastie » dans l’intéressante collection à large diffusion des Grands Pharaons chez Pygmalion. Ajoutons qu’il est l’actuel président de la Société Française d’Egyptologie.

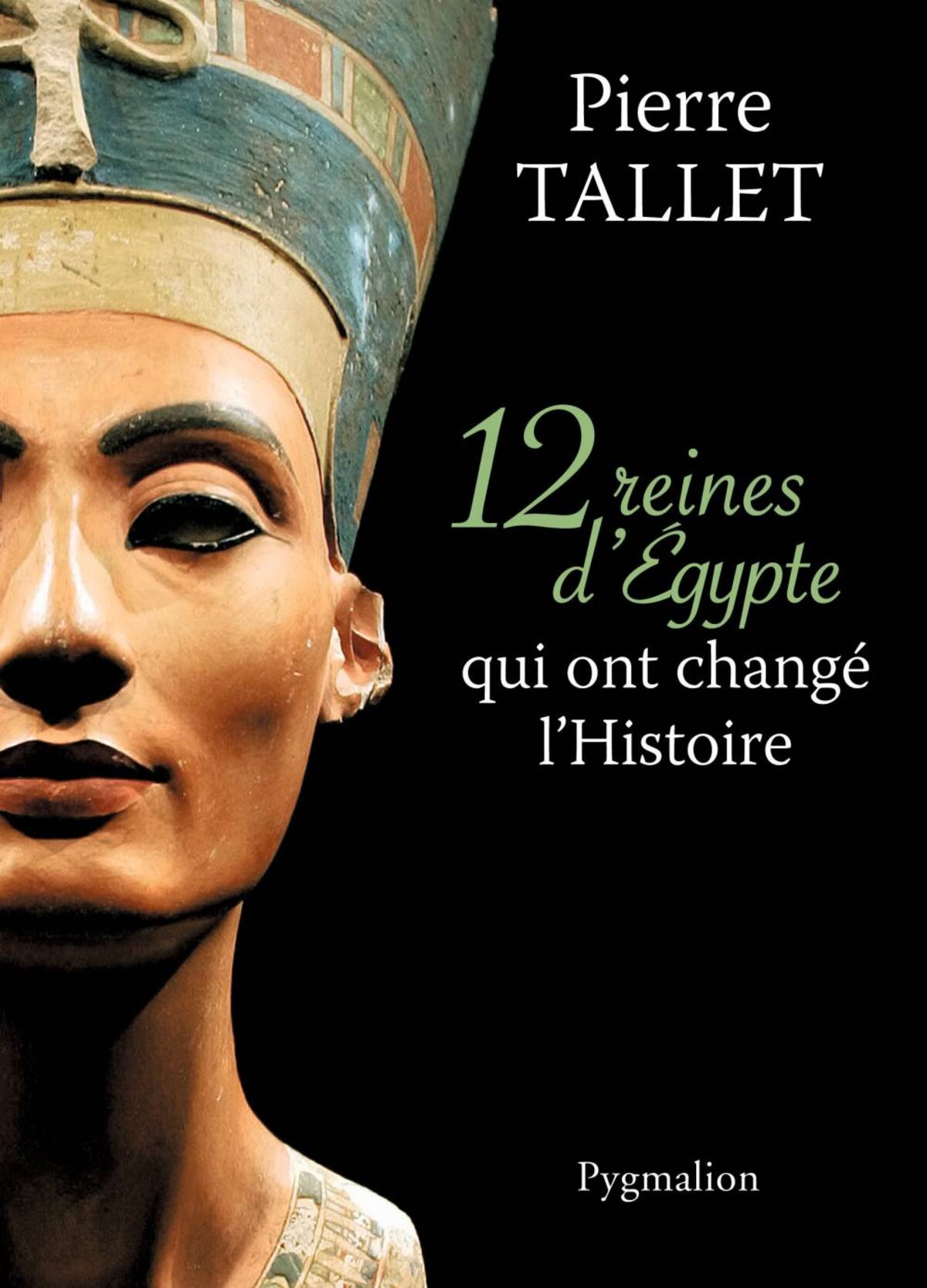

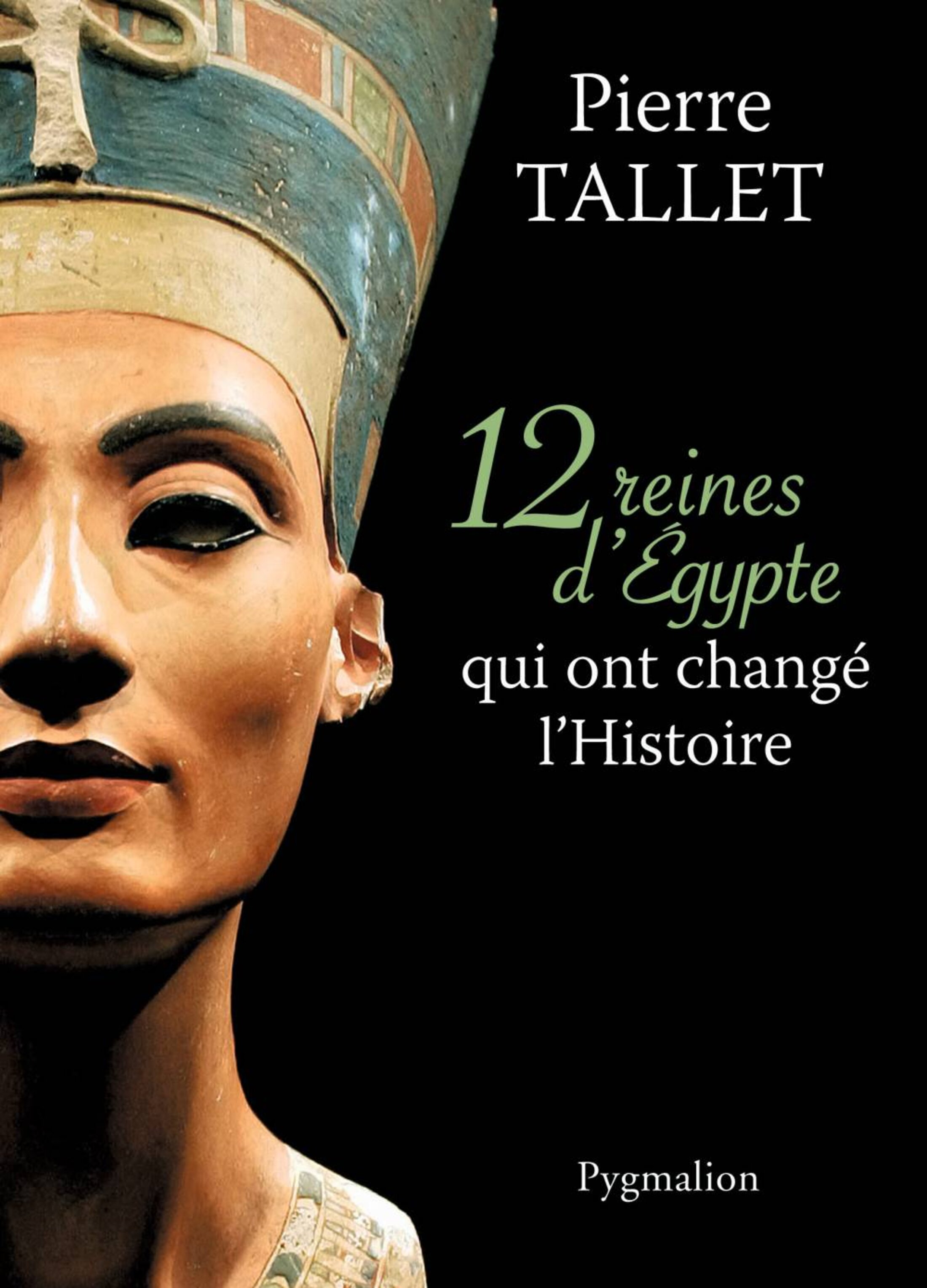

Agrandissement : Illustration 1

Dans ce nouveau livre, Pierre Tallet dresse douze portraits de reines éminentes, dont quatre au moins sont devenues le véritable Pharaon en titre, arborant la fausse barbe et tous les attributs du monarque. Chemin faisant, il nous fait découvrir les arcanes du pouvoir dans une société d’hommes où les femmes sont réduites aux fonctions de servante ou, pour les plus favorisées d’entre elles, d’ornement du Palais. C’est donc, dans ses grandes lignes, l’histoire de l’Egypte pharaonique qu’il nous donne à lire en suivant son fil d’Ariane.

Ainsi le premier portrait est celui de Meryt-Neith, mère royale ou régente à l’époque thinite de la Première dynastie. Lorsque vers 1900, l’archéologue britannique Petrie avait fouillé sa tombe dans la nécropole royale d’Abydos, il l’avait prise pour celle d’un roi inconnu baptisé Mer-Neith, sans la désinence féminine. Pierre Tallet explique comment l’identification définitive a pu être achevée bien plus tard, à partir des découvertes archéologiques des années 1980, alors même que le nom de la reine avait été censuré par les derniers rois de sa propre dynastie, quelques cinq mille ans plus tôt.

De même l’auteur éclaire intelligemment le mystère du trésor funéraire retrouvé dans une cache du plateau de Gizeh, pourtant sans la momie de la reine Hétéphérès, épouse de Snéfrou et mère de Chéops à la IVe dynastie, celle des grandes pyramides. Puis il aborde les origines mythiques de la Ve dynastie, passablement embrouillées par les contes fantastiques du papyrus Westcar, rédigés 800 ans après les faits. L’égyptologue démêle alors avec brio l’imbroglio familial de deux reines nommées également Khentkaous.

C’est seulement à la fin du Moyen Empire qu’une femme est couronnée Pharaon pour la première fois. Il s’agit de Sobekneferou. Son nom signifie la « Beauté de Sobek » et fait référence au dieu crocodile du Fayoum. Son règne achève la XIIe dynastie. Sa tombe, probablement située dans la région de Dachour, n’a pas encore été retrouvée, ce qui entretient la perspective de découvertes nouvelles en égyptologie.

Agrandissement : Illustration 2

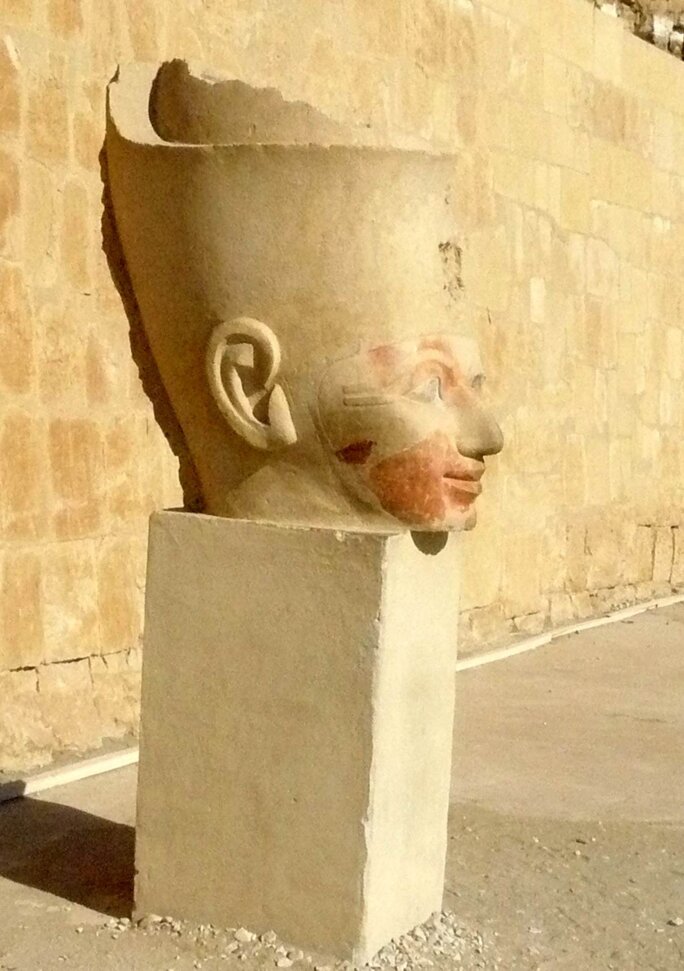

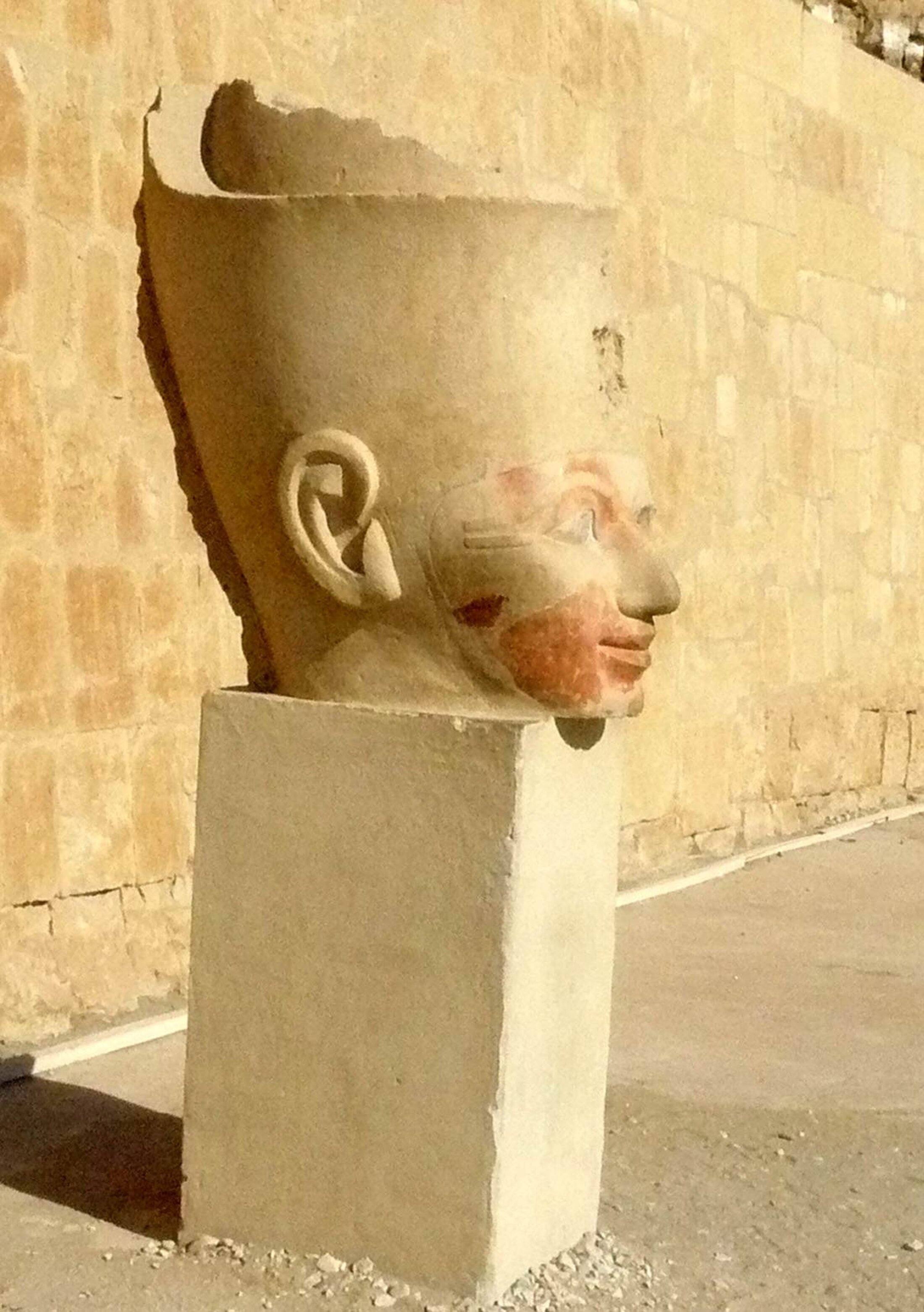

Dès le début du Nouvel Empire les femmes vont jouer un rôle croissant en assumant la continuité de l’Etat pharaonique. La Reine Ahmès Néfertari laisse un tel souvenir populaire qu’elle ne tarde pas à être divinisée après sa mort. Puis Pierre Tallet nous présente la célèbre Hatchepsout, exerçant le pouvoir pendant plus de vingt ans, sans pour autant éliminer son neveu le grand Thoutmosis III. C’est certainement le seul cas de corégence avérée ayant jamais existé en Egypte. Dans son magistral temple funéraire de Deir el-Bahari la reine met en scène sa légitimité, proclamant son origine divine par l’entremise du dieu Amon.

Après avoir évoqué la puissante reine Tiyi, épouse d’Amenhotep III, l’auteur attaque la période amarnienne, avec bien sur l'inévitable Néfertiti, incarnant la beauté trop parfaite. Mais c’est sa fille ainée, Mérytaton qui va la remplacer après sa disparition. Ainsi intronisée comme « celle qui est attentionnée envers son père », la jeune princesse d’environ 14 ans va ensuite succéder au pharaon hérétique Akhenaton sous le nom d’Ankhkheperourê, patronyme tantôt masculin, tantôt pourvu de la désinence féminine. Elle épouse probablement le prince hittite Zannanza, couronné sous le nom de Semenekhkarê, puis rapidement assassiné[1]. La jeune souveraine disparait alors à son tour[2].

Les trois dernières reines retenues sont des souveraines ramessides. Néfertari, grande épouse royale de Ramsès II est immortalisée par le petit temple d’Abou Simbel et par la tombe QV 66 aux peintures éclatantes. A la fin de la XIXe dynastie, Taousert est la grande épouse royale de Séthi II. Après la mort du pharaon et de son éphémère successeur Siptah, la reine fait exécuter le puissant chancelier Bay et parvient à s’emparer du trône. C’est le nom de cette reine, à défaut de l’histoire de sa vie alors inconnue, qui a été utilisé par Théophile Gauthier dans son célèbre Roman de la Momie (1858) sous le nom de Tahoser.

Enfin à XXe dynastie, Tiyi est l’une des épouses de Ramsès III. Elle joue un rôle essentiel dans la « conspiration du Harem » visant à assassiner le roi vieillissant et à proclamer son fils en place de l’héritier légitime qui deviendra Ramsès IV. Le papyrus judiciaire de Turin rend compte du procès et des condamnations qui s’en suivirent. Mais Pierre Tallet nous met en garde sur l’instrumentalisation politique des textes officiels dans l’Egypte ancienne. Il nous livre plusieurs interprétations possibles du complot suivi d’une ironique revanche de l’histoire…

Que l’on ne me reproche pas de déflorer ici le suspens. Les personnages présentés sont connus et depuis le temps, ils sont tous devenus... de vénérables momies, même si on ne les a pas toutes retrouvées à ce jour. Car l’Egypte recèle encore bien des secrets. Le charme de ce livre à la fois plaisant et érudit, c’est de nous faire entrevoir ce que de nouveaux indices, découverts peu à peu à l’improviste et assemblés comme des puzzles, pourraient nous apporter dans les prochaines années[3].

[1] Pierre Tallet reprend ici la position de Marc Gabolde, le talentueux spécialiste français de la période amarnienne dont on attend la parution prochaine d’un ouvrage sur Toutankhamon pour la collection Grands Pharaons chez Pygmalion.

[2] L’égyptologue Alain Zivie pense avoir découvert la tombe de Mérytaton, appelée Mayati, à Sakkarah, dans la falaise du Bubasteion. Il annonce une nouvelle publication sur cette identification contestée par d’autres chercheurs.

[3] Ouvrage sorti en mai 2013 aux éditions Pygmalion. 290 pages, avec une douzaine de photos en couleurs, des plans, quelques arbres généalogiques bien utiles et des indications bibliographiques à la fin de chacun des douze portraits.