Pourquoi parler de l’amour et de la connaissance du féminin et au féminin en Islam au sein du dialogue autour de la Méditerranée ?

Pour y répondre, je vais partir de l’interview1 d’un philosophe qui nous est bien familier, Alain Finkielkraut. Celui-ci écrit : « La misogynie institutionnelle est à l’origine du grand marasme où est plongé aujourd’hui le monde islamique. L’oppression de la femme ne dégrade pas seulement les femmes, mais organise dans l’ensemble de la société l’inégalité, la haine de l’altérité, la violence ordonnée par le pouvoir mâle... »

Comment alors pourrions-nous établir un dialogue fructueux et apaisé, quand, avec une séparation géogrqphique schématique, l’imaginaire collectif des habitants de la "rive nord" est habité par cette vision de la place qu’accordent les habitants de la "rive sud" à la moitié de leur population ? Et comment dialoguer avec des mâles perçus comme des bourreaux violents, violeurs, misogynes ? D’autant plus que cette vision, est, selon moi, réductrice et irréductible. Car elle fait abstraction des difficultés d’ordre culturel, géopolitique et socio-économique ; le rôle de la "rive nord" n’est pas toujours favorable à leur dépassement, pour ne pas dire défavorable...

Or, cette misogynie serait institutionnelle. Elle suivrait un chemin causal, fatal, issu d’un texte figé à jamais. Elle proviendrait d’un islam réduit à un socle produit en un instant unique de l’histoire, auquel on saurait accéder par une logique parfaitement limpide. Par ce réductionnisme, on aboutit à l’irréductibilité : on pourrait décrire et prédire le comportement des adeptes de l’islam qui sont fidèles à son texte. Et on se confinerait ainsi à un déterminisme qui nourrirait les certitudes et s’en nourrirait à son tour. Je ne voudrais pas tomber dans l’essentialisation que je critique, justement, mais, pour simplifier, je dirais que nous sommes ainsi confinés entre deux miroirs mis en abyme : d’un côté les mouvances salafistes, de l’autre les mouvances semblables à celle de notre philosophe. Ces deux visions sont également réductrices et irréductibles. Elles ont la certitude de pouvoir faire parler le Coran, pour en extraire une liste de lois toutes prêtes et de recettes toutes faites, et elles tentent, de façon différente selon le camp, de les imposer, ou de les utiliser comme armes contre l’islam2.

Pourtant, ces deux camps gagneraient tant à se laisser gagner par la perplexité, voie vers l’humilité, et donc vers l'ouverture à l’altérité. Et à dévoiler la religion de l’amour et de la connaissance au féminin, et du féminin, qui leur est voilée par leurs certitudes. Ils feraient mieux de creuser deux puits qui les conduiraient à une généreuse nappe phréatique, afin qu’ils se lavent de son eau rafraichissante, au lieu de patauger dans les mares stagnantes. Ils découvriraient alors que cette nappe, où ils puiseraient les uns et les autres, n'est en réalité qu'une. Elle leur est commune, sans pour autant effacer leurs différences : une fois remonté, chacun se connaitrait mieux lui-même, connaitrait l’autre, et en serait alors davantage enclin à dialoguer.

Cela m’amène à un second passage de l’interview de notre philosophe, qui use d’un « nous » de l’exclusion :

« Dans une nouvelle d’Isaac Babel qui se passe à Paris, le voisin de palier du narrateur dit un jour à celui-ci : « Mon vieux, durant les mille ans de notre histoire, nous avons créé la femme, la cuisine, la littérature ; ça, personne ne viendra nous le contester. » Alors même que toute une part de notre identité tombe aujourd’hui dans l’oubli, celle-ci a été réveillée par la violente opposition qu’elle rencontre. »

Je voudrais dire à "notre" philosophe: la femme, la cuisine, la littérature de notre France bien-aimée, c’est aussi l’islam mal-aimé qui les a révolutionnées.

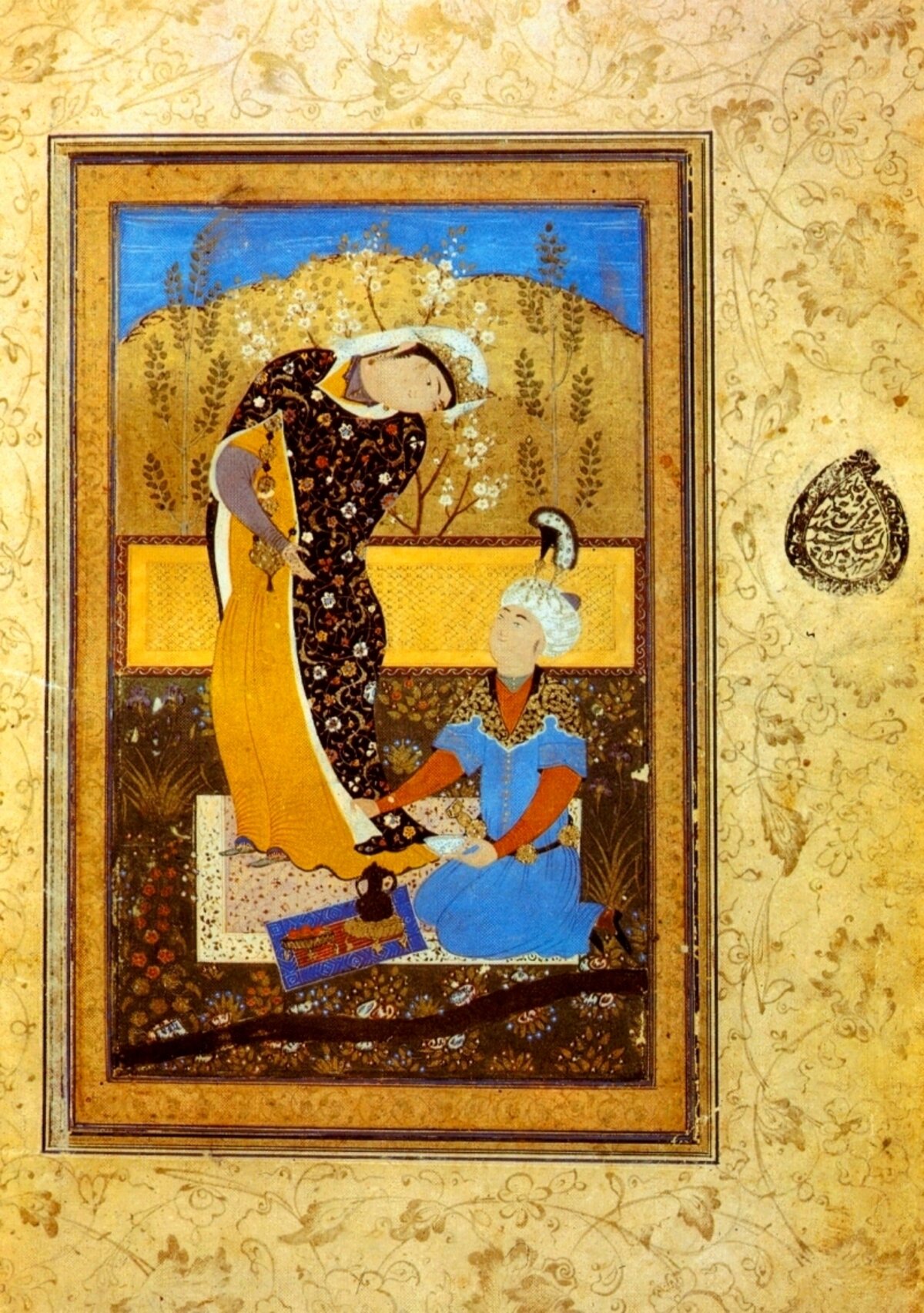

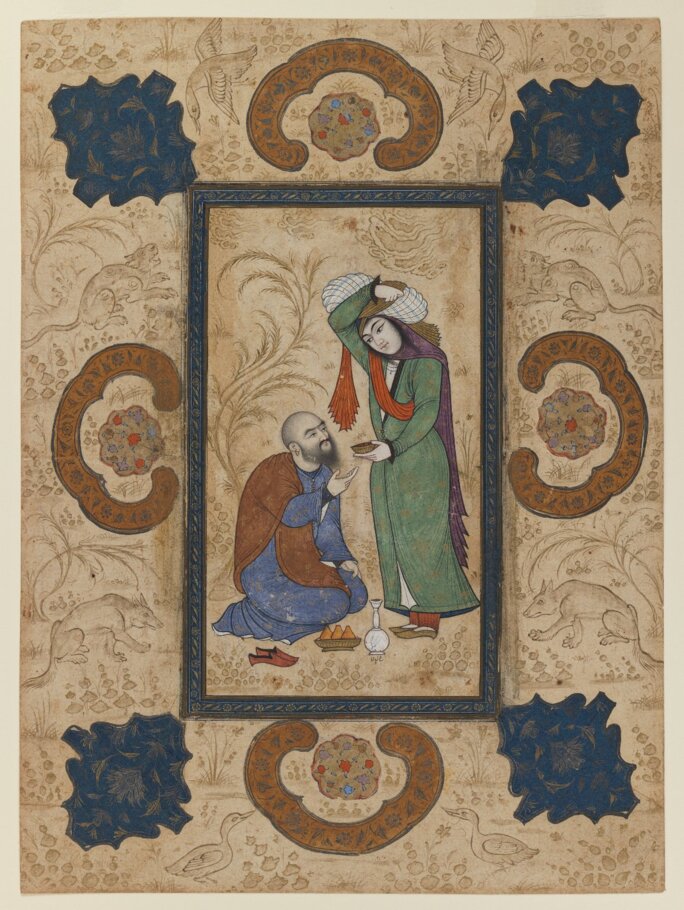

Je vais me contenter d’évoquer ici l’amour courtois, qui célèbre en chants et poésies la femme, mise sur un piédestal par son dévoué. La miniature ci-dessous l'illustre si bien. Elle est extraite d'une oeuvre du Cheikh Saadi (Chiraz, 1210-1283), un érudit dont les œuvres ont eu un impact sans frontières, marquant Voltaire, ainsi qu'au début du vingtième siècle, Anna de Noailles ou Marcel Proust3.

Agrandissement : Illustration 1

Cet amour courtois a été bien nourri et sublimé en terre d’Islam, fécondé par toutes les cultures que celui-ci a lui-même fécondées. Nous savons que les poètes arabes antéislamiques y excellaient, et que leur tradition s’est perpétuée et diversifiée après l’avènement de l’islam. Nous savons moins à quel point l’amour de la poésie, tout comme la poésie de l’amour, caractérisent les maitres spirituels, femmes et hommes4.

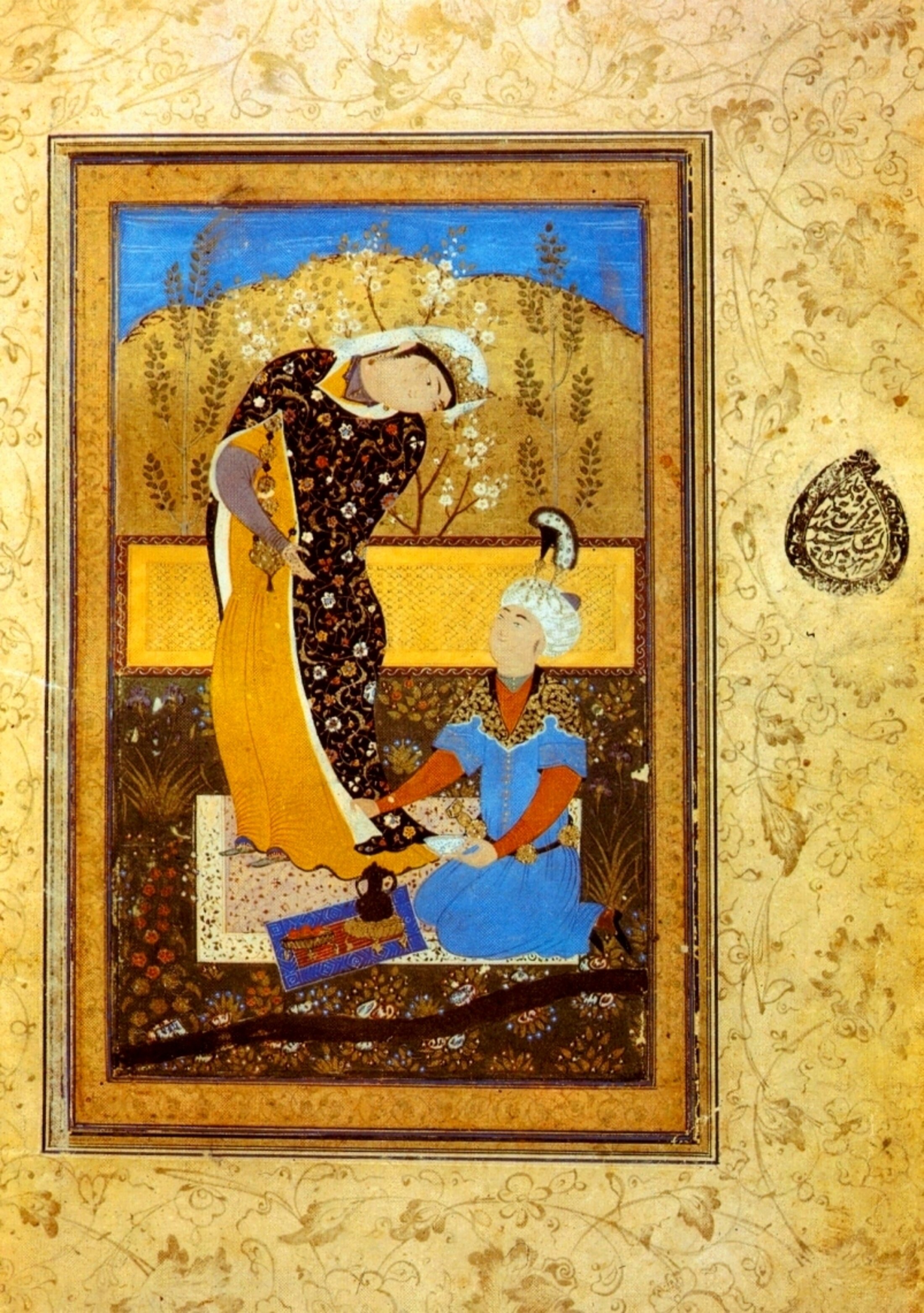

La légende de Layla et Majnoun, remontant à l'ère anté-islamique, a été animée et habitée par la spiritualité de l'Islam par un grand nombre d'érudits et poètes ésotériques, dans leurs contes et poèmes. Cette légende, dont la portée est universelle, a inspiré Roméo et Juliette, ou le fou d'Elsa d'Aragon. La figure de Layla symbolise la présence divine, jusqu’à l’aube du vingtième siècle, dans les écrits du grand maître algérien Cheikh Al-Alawi. La légende arabe a aussi inspiré l'oeuvre en persan du grand érudit et poète Nezami 5(1141-1209, Azerbaïdjan). Dans cette miniature, Layla et Qays se rencontrent pour la première fois à l'école-mosquée, et sont placés face au mihrab, la niche où l'imam dirige la prière, afin d'attester de la portée métaphysique de leur rencontre.

Agrandissement : Illustration 2

Dans une autre oeuvre du Cheikh Nezami, la Khemsah, inspirée d'un conte persan, l’héroïne, Chirine, symbolise la beauté divine, dévoilée lors d'une fameuse scène de baignade. Chrine montre aussi la voie de l’initiation à l’homme.

Quant à l’émergence de l’amour courtois en Europe, je citerai Éric Brogniet 6:

« L’amour courtois est sans discussion possible l’exact équivalent, de ce que les Arabes d’Espagne appelaient hubb al-muruwa, codifié dans le traité d’Ibn Hazm (théologien du 11ème siècle). La soumission à l’être aimé, typique de l’amour courtois, répond à la notion arabe de ta’a, qui est analysée finement par Ibn Hazm. Cette attitude est valorisée dans les poèmes de Guilhem de Poitiers. Dans les poèmes des troubadours, l’amant, lorsqu’il s’adresse à sa domna, ne l’appelle pas au féminin, mais parle d’elle au masculin : il l’appelle monseigneur, ou mon maître, soit, en provençal midons et non pas madonna. Ceci se trouvait déjà pratiqué par les Arabes d’Espagne, qui dans leurs zadjals et leurs muwashahas utilisaient en effet le masculin sayyidi (monsieur) ou mawlaya (maître) et non pas le féminin sayyidati ou mawlati... pour s’adresser à l’objet de leur amour. L'amour de cette créature pour son créateur « n’est alors plus rien d’autre que le désir du Dieu. révélé dans la créature, aspirant à revenir à soi-même après avoir aspiré, comme Dieu caché, à être connu dans la créature », selon Ibn Arabi. Les valeurs de l’amour courtois auront permis cette action structurante et civilisatrice au cœur du monde occidental à un moment clé de son Histoire. »

Le grand théologien et maître spirituel andalou, Ibn Arabi, cité ici, a eu le mérite d’attribuer à la femme une fonction primordiale dans l’univers, qui dépasse le féminisme moderne. C’est ce que note la grande écrivaine américano-libanaise Etel Adnan7, qui considère que la doctrine de ce maître marqua un tournant décisif au 13ème siècle, en provoquant la genèse d’une nouvelle notion du féminin dans la pensée occidentale. Ibn Arabi a pensé, avant Dante, la sagesse divine comme féminine.

Il l’énonce clairement dans ce texte sublime 8:

"Comme l’homme aime la femme, il cherche à s’unir (à elle), c’est-à-dire (qu’il cherche) l’union la plus complète dans l’amour. Or, la forme de sa constitution corporelle ne comporte pas d’union plus grande que l’union sexuelle. La volupté envahit alors tous ses membres. ". Il ajoute: " Sa contemplation de Dieu dans la femme est donc plus complète et plus parfaite... Telle est la raison pour laquelle (le Prophète) – qu’Allâh répande sur lui Sa Grâce unitive et Sa Paix ! – aimait les femmes : en elles, la contemplation de Dieu est plus parfaite. Dieu ne peut jamais être contemplé en l’absence d’un support, car l’Essence d’Allâh est indépendante des mondes. La réalité (divine) est inaccessible sous ce rapport, de sorte que la contemplation implique nécessairement un support sensible; c’est pourquoi la contemplation de Dieu dans les femmes est la meilleure et la plus parfaite. L’union la plus grande est l’union sexuelle." Ce qui se résume par une autre citation : « L’homme contemple dans la femme qu’il aime le reflet de Dieu ».

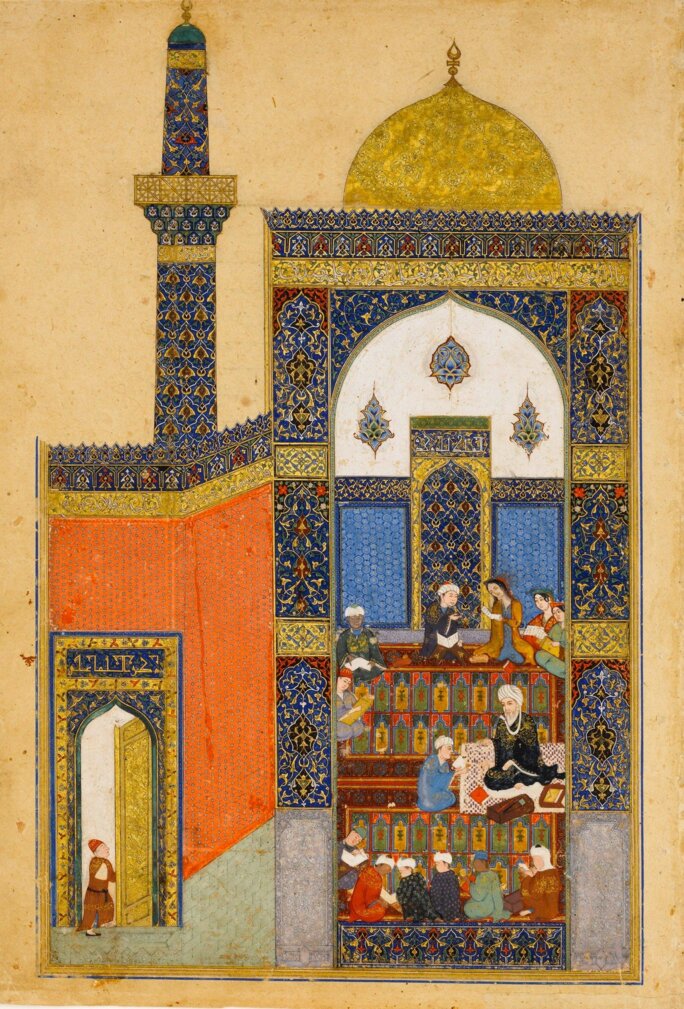

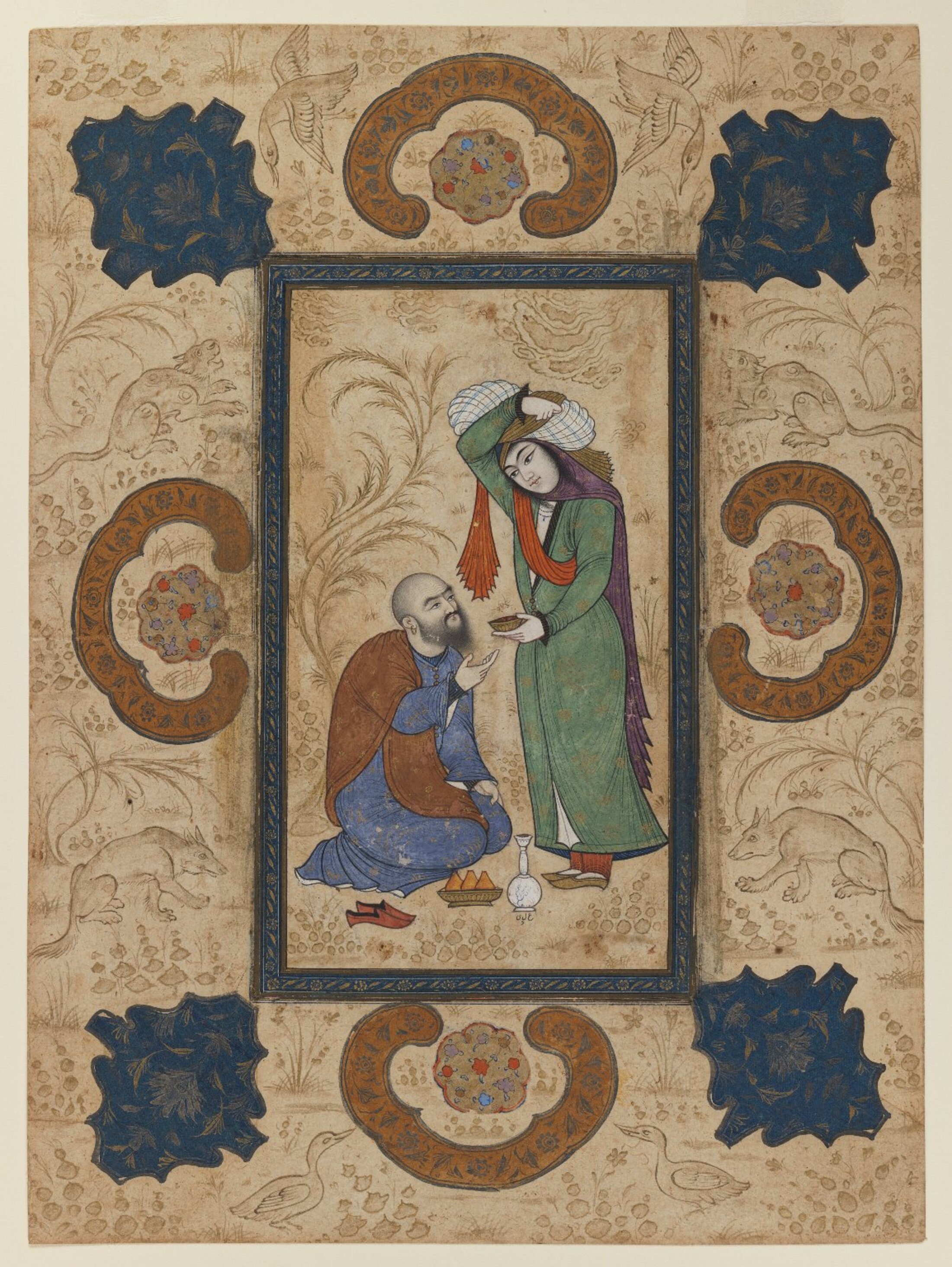

Le triangle amour-beauté-connaissance est bien illustré à travers cette scène, souvent reproduite dans des manuscrits à vocation spirituelle, d'une femme servant le vin à un sage. L'ivresse est l'état de dépassement de son égo, qui nous met au centre. Elle se réalise en s'abreuvant du vin, symbole de la connaissance gustative de l'Unicité sous-jacente à toutes les manifestations et chemin vers le véritable Amour.

Agrandissement : Illustration 3

Le triangle est aussi symbolisé par la rencontre d’Ibn Arabi avec Nizam, dont il s’éprend quand elle lui révèle le sens d’un verset qu’il récitait en déambulant autour de la Kaaba. Il raconte même : « Je sentis une main douce comme la soie se poser sur mon épaule ».

Pour les réducteurs irréductibles, qui prétendent accéder directement à un intervalle de temps réduit marquant l’avènement de l’Islam, connaître Ibn Arabi leur rafraichirait les perceptions. Notre philosophe en saurait davantage sur le chemin parcouru par la femme qu'"eux" auraient « créée ». Il saurait s’inspirer de Goethe, qui fut si reconnaissant envers Hafez et subjugué par sa poésie, sa vie et sa poésie en furent bouleversés. Né à Chiraz au 14ème siècle, Hafez est le surnom donné à celui qui apprend par cœur le Coran. Goethe écrit, dans le Diwan qu’il lui dédie 9:

"Celui qui se connaît lui-même et les autres

Reconnaîtra aussi ceci :

L'Orient et l'Occident

ne peuvent plus être séparés.

Heureusement entre ces deux mondes

Se bercer, je le veux bien ;

Donc aussi entre l'Est et l'Ouest

Se mouvoir, puisse cela profiter !"

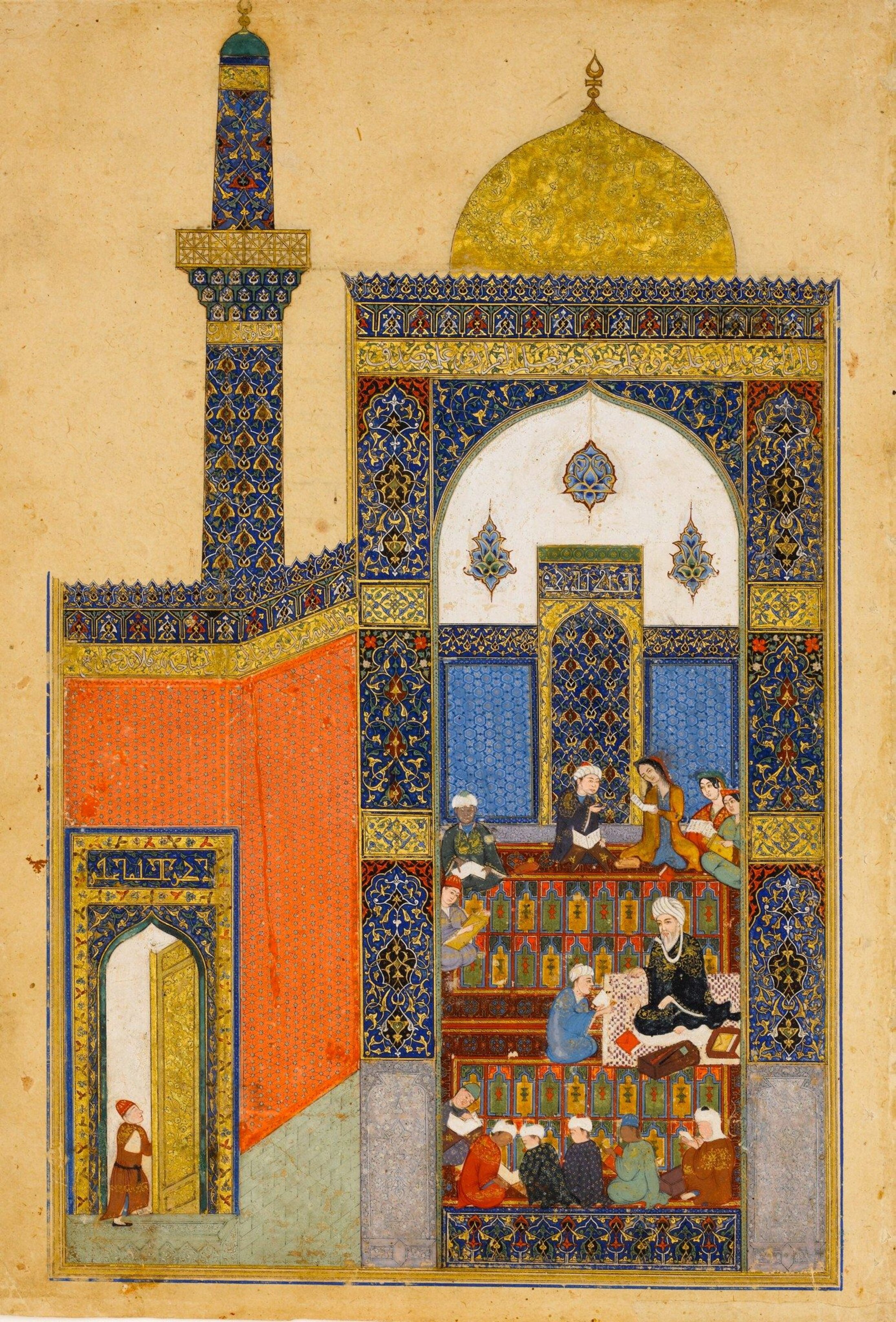

Pour accompagner ce poème, j’ai failli choisir la photo cathédrale Palatine de Roger II à Palerme, avec ses arcs fatimides et son plafond orné de calligraphies arabes. Mais cette photo de la cathédrale Saint-Sauveur à Ispahan m’inspire un symbole.

Agrandissement : Illustration 4

L’Orient et l’Occident sont les deux yeux dont nous avons besoin pour contempler le monde. La femme et l’homme sont aussi deux yeux, des jumeaux inséparables, interdépendants. Dans les deux cas, un œil infecté rendrait notre existence borgne, privée d’un champ primordial.

L’infection affecte tous ces yeux, en voile les regards, intérieurs et mutuels. Elle saurait pourtant être soignée par l’eau extraite de la nappe phréatique, celle de l’Islam en tant que religion de l’amour du féminin et de la connaissance au féminin. En lui, dès lors que l’essence humaine est une, la masculinité et la féminité sont de pures contingences, et les vocations spirituelles sont égales.

Le triangle connaissance, amour, beauté, s’est incarné dans des figures féminines emblématiques. Celles-ci ont émergé dès l’avènement de l’islam. En vue de l’importance du temporel comme tremplin vers l’élévation spirituelle, elles ne se sont pas cantonnées à l’ascèse, et encore moins à leur rôle domestique : elles pouvaient s’épanouir à la fois comme épouses et mères, tout en étant actrices majeures au sein de la société, savantes, guides spirituels, mécènes ou même souveraines. Elles avaient souvent des aptitudes pour divers domaines, un trait qu’elles partageaient aussi avec les hommes.

Réhabiliter et faire connaître ces figures emblématiques inspireraient les femmes de l’Islam, mais pas seulement ; ce sont aussi toutes les femmes désireuses de concilier leur quête spirituelle, leur épanouissement intellectuel et amoureux, et leur engagement dans la cité, qui y trouveraient une source d’inspiration. En ravivant leurs récits, nous pourrions faire jaillir une fontaine émanant de la nappe phréatique autour de laquelle nous pourrions nous réunir pour nous abreuver allégrement, aussi différents que nous puissions être.

La pluridisciplinarité de ces figures nous renforce dans l’idée que les héroïnes féminines savantes de contes célèbres, ayant marqué la littérature mondiale, n’étaient pas si fictives que ce qu’on nous laisse croire. Ces héroïnes associent la beauté à la connaissance, et certaines maîtrisent, entre autres, la philosophie, le Coran et la Torah, les mathématiques ou l’astronomie.

La collection la plus célèbre, ayant été compilée sur plusieurs siècles, est certainement les Mille et une nuits. Il faut rappeler le drame à l’ouverture : un roi trompé par son épouse exterminant les femmes après avoir passé la nuit avec elles, tuant symboliquement dans l’œuf la pérennité et la beauté de l’espèce humaine.

L’héroïne Shahrazade, grâce à son intelligence, son savoir et sa sagesse, va réussir à sauver non seulement sa vie, mais aussi celle des autres femmes, et par là même à libérer Shahriyar du désespoir et de l’horreur de l’homicide où il s’était enfermé. Elle a même des enfants de lui. On apprend aussi qu’elle a un savoir livresque colossal :

« Elle avait lu les livres et les ouvrages, la sagesse, et les livres de médecine, elle avait retenu les poèmes et lu les anecdotes [qui constituent un savoir historique et religieux], appris les proverbes et les dits des sages et des rois ; elle était savante, perspicace, sage, lettrée, elle était pleine de savoir à délivrer. Elle a lu des milliers de livres de divers peuples anciens et même de peuples disparus »

Shahrazade sauve ainsi, symboliquement, l’humanité par sa connaissance, qui, alliée à l’amour et à la beauté, devient salvatrice.

Elle illustre ce que prônait Ibn Arabi « Tout est exalté par la femme ». J’ai envie de dire qu’en chacune de nous réside une Shahrazade ; éveillons-la, portant l’étendard de la connaissance, de l’amour et de la beauté. Peut-être saurions-nous sauver notre humanité de la folie des Shahriyar modernes, en les sauvant, et non en les éliminant.

Texte adapté d'une intervention au Sénat-Paris lors d'un colloque organisé par l'AFACOM (Association des Femmes Arabes de le Communication): "La femme, médiatrice interculturelle du dialogue euro-méditrranéen"-29 Mars 2016.

Références:

1-Interview "Le Figaro", Octobre 2015: http://www.laicite-republique.org/alain-finkielkraut-pierre-manent.html

2-Plus dans ce billet "Le Monde des Religions", par l'auteur: http://www.lemondedesreligions.fr/savoir/ines-safi-pour-en-finir-avec-le-choc-des-ignorances-11-04-2016-5404_110.php ainsi que : http://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20160308.OBS5965/la-spiritualite-islamique-invite-a-rehabiliter-le-role-des-femmes.html

3-Voir plus de miniatures et textes dans cet album dédié à Saadi: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10202484265200966.1073741835.1024872518&type=1&l=c9e14656ff

4-Citons, à ce sujet: "Un éblouissement sans fin: La poésie dans le soufisme", Par Eric Geoffroy, Editions Le Seuil (2014)

5-Voir plus de miniatures et textes dans cet album dédié à Nezami: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10202832995799013.1073741888.1024872518&type=1&l=fc11b71bbe

6-Communication de M. Éric Brogniet à la séance mensuelle du 9 avril 2011: "L’influence des poètes arabes préislamiques sur la naissance de l’amour courtois chez les troubadours de langue d’Oc"-Le Bulletin de l’Académie royale de lAngue et de littérature françaises de Belgique Totalité de la communication: http://www.arllfb.be/ebibliotheque/communications/brogniet09042011.pdf

7-D'après: "Of Cities & Women (Letters to Fawwaz)", Etel Adnan- The Post-Apollo Press (1993)

8-Ibn Arabi, « Le Livre des Chatons des Sagesses – Tome 2″, traduit par Charles-André Gilis, p. 693-94. Eds. Al-Bouraq (1998)

9-Cette traduction est faite par Henri Lichtenberger, j'en recommande cependant une autre: Divan d'Orient et d'Occident. West-Östlicher Divan, de Johann Wolfgang von Goethe, traduction, introduction et notes de Laurent Cassagnau, Paris : Les Belles Lettres, 2012.