Préambule

Les enfants sont l’avenir d’une population, quelle qu’elle soit, où qu’elle soit, quand qu’elle soit. Tous les philosophes et penseurs, depuis l’Antiquité et, très certainement, depuis bien avant l’invention de l’écriture, se sont intéressés à la question de la formation des jeunes générations. Comment, en effet, échapper à cette préoccupation, dans la mesure où la pérennité de notre espèce, et a fortiori de nos cultures, dépend de l’aptitude des jeunes à prendre le relai des plus âgés une fois leur tour venu d’assumer la conduite de leur vie ? Impossible.

L’objet du présent article n’est pas de faire l’inventaire des solutions imaginées depuis la nuit des temps mais de réfléchir à ce qu’il en est chez nous, ici et maintenant. Pour cela, il semble utile de distinguer deux choses : la formation des plus jeunes repose d’une part sur les connaissances qu’on leur transmet et d’autre part sur les différentes aptitudes comportementales qu’ils acquièrent. On peut aussi réfléchir en analysant la question selon les différents acteurs de la formation des jeunes : le milieu familial et l’école. Les deux approches ont été largement étudiées par les sciences de l’éducation (peut-on parler sans polémiquer d’une inflation de productions savantes à ce sujet?). Elles se rejoignent, c’est certain, mais surtout, elles nous entraînent très vite vers un troisième point : l’égalité des chances des enfants face au défi de cette nécessaire formation.

Nous voici dans le vif du débat. Quid de l’égalité des enfants dans le parcours qui va les conduire de la petite enfance à l’âge adulte ?

1/ Constat

Force est de constater que l’égalité n’est pas au rendez-vous.

Dès le plus jeune âge, les résultats des élèves sont liés en partie au milieu social de leurs parents. Les écarts se creusent au fil de la scolarité car le système scolaire français cherche davantage l’excellence d’une minorité de très bons élèves qu’à tirer vers le haut les enfants en difficulté.1

Ce n’est pas un scoop mais il y eut une époque où l’égalité était une préoccupation essentielle des politiques en charge de la question de l’instruction, peut-être pas exclusivement pour se soumettre à de beaux et grands principes, peut-être dans l’objectif moins noble de niveler les différences régionales afin de consolider une nation encore fragile, de former des ouvriers qualifiés, des citoyens porteurs du projet national. C’est plus que probable mais enfin, le résultat était une réelle entreprise de partage et d’élévation du niveau d’instruction des enfants. Cette école républicaine a su proposer aux enfants de France, quelle que soit leur origine, une vraie opportunité d’apprentissage, non sans obstacles et difficultés, non sans certaines inégalités, bien entendu, mais les témoignages sont nombreux, de Jules Vallès à Camus ou même plus proche de nous à travers Michel Onfray, pour ne citer que des célébrités.

Cette relative réussite s’explique sans nul doute de plusieurs manières mais il nous semble important de souligner une approche à notre avis essentielle : la séparation des responsabilités. Depuis 1974, l'appellation du ministère de tutelle des enseignants a eu diverses appellations selon qu'il englobait ou non les universités, le sport, la vie associative. À cette date-là toutefois, l'ancien ministère de l'instruction (jusqu'en 1932) puis celui de l’Éducation Nationale était définitivement amputé du volet culture avec la création du ministère éponyme. Il s'agissait désormais d'envisager la prise en charge des enfants de manière plus globale. Cela n’est pas sans logique, mais ce faisant, les politiques n’ont jamais réintégré cette dimension « instruction » et se sont focalisés uniquement sur le volet éducatif, créant ainsi une confusion fort dommageable. Avant cette date, l’éducation était communément considérée comme du ressort des familles, et l’instruction de celui de l’école. Il y avait des passerelles, forcément, et un instituteur, une institutrice, un professeur transmettaient des valeurs d’ordre éducatif (politesse, correction de la tenue, etc.). Reste que le travail des enseignants était d’instruire, d’où le nom premier du ministère : le Ministère de l’Instruction publique (de 1828 à 1932). L’État se donnait clairement pour mission de fournir aux enfants une instruction uniforme, complète et universelle (dans la mesure où elle touchait à tous les domaines : littérature, langue, mathématiques, sciences etc.), ce en peu d’années d’études, puisque le premier examen était le certificat d’étude, en fin de CM2.

Cela signifie qu’entre l’entrée au Cours Préparatoire et le Cours Moyen de deuxième année, les enfants apprenaient à lire, à écrire, à compter, et un minimum de science, d’histoire, de géographie et de « morale», pour affronter le début de leur vie de citoyen, que ce soit dans l’apprentissage d’un métier, dans la vie active ou dans la poursuite d’études. La Loi Jules Ferry du 28 mars 1882 fixait les règles de l’instruction obligatoire et posait la limite plancher pour une sortie du système scolaire à 13 ans, autant pour garantir l’accès de tous à une instruction minimale que pour protéger les enfants en interdisant leur embauche avant cet âge. C’était une prodigieuse avancée sociale et culturelle. Jamais auparavant en France il n’avait été stipulé aussi clairement que les enfants devaient consacrer l’essentiel de leur temps à étudier et à s’instruire, jamais il n’avait été interdit de les considérer comme de la main d’œuvre. Il convient de modérer ce bel élan de protection par des considérations sociales évidentes : les enfants travaillaient dans les fermes, dans les maisons, aidaient l’été aux moissons etc. Il n’en demeure pas moins que cette loi protégeait les enfants du travail en usine, à la mine et dans les métiers du service. Protection relative car limitée à 13 ans, mais protection réelle malgré tout.

Quand on reprend les sujets donnés aux épreuves du certificat d’étude du début du XXème siècle, on mesure l’exigence des enseignants de l’époque. Combien d’enfants de 12 ans aujourd’hui pourraient faire une dictée de 1950, combien pourraient résoudre un problème de calcul et combien sauraient répondre aux questions de géographie et d’histoire ? Tout enseignant contemporain connaît la réponse : pratiquement aucun.

Situation initiale

Pourquoi ? Ou plutôt : comment faisait-on jusque dans les années 1970 environ, pour transmettre ces connaissances de manière efficace ? Cela occasionnait-il une grande souffrance pour les élèves ? Et quel était le taux de réussite ?

Il était donc clairement admis par tous, adultes et enfants, parents et enseignants, que le rôle de ces derniers était de transmettre leurs connaissances selon un schéma fixé par le ministère et ses satellites. Aux parents incombait l’éducation. Éducation religieuse, éducation brutale, éducation douce… tous les cas de figures existaient. La vie des enfants n’était pas rose, loin de là. L’école elle-même ne se posait pas en parangon de gentillesse à leur égard. Elle les protégeait du monde du travail, de l’appétit d’ogre clairement affiché d’un capitalisme brutal. Elle ne les protégeait ni de leurs familles, ni de la cruauté de la nature humaine, de ses manques ou de ses imperfections. Elle n’avait pas cette prétention. L’école instruisait pour donner aux futurs adultes les moyens d’être conscients, capables, et surtout utiles à la société.

De là à dire que cette répartition des tâches était l’une des causes de l’efficacité pédagogique des enseignants, c’est un raccourci un peu facile, mais il est certain que c’était un élément clé. La pratique pédagogique s’appuyait sur cette nécessité : instruire, transmettre non pas des valeurs, non pas de la douceur, mais du contenu car là est le maître mot de la transmission. Si on veut enseigner quelque chose à quelqu’un, enfant ou adulte, il faut qu’il y ait matière à transmettre. Les enseignements dispensés jusque dans les années 70 n’en manquaient pas. Leçons, exercices d’application et de répétition, entraînement en classe et à la maison, tous les moyens étaient fournis pour que chacun, s’il jouait le jeu de l’effort et de l’entraînement, pensait-on, finisse par acquérir des connaissances.

Nous sommes alors avant le premier choc pétrolier, la France surfe encore sur la vague des Trente Glorieuses, du plein emploi, de l’immigration nécessaire pour répondre à la croissance économique etc. Il est fort probable que le système éducatif et les orientations pédagogiques d’alors n’aient pas convenu à tous les enfants, mais le contexte social et économique permettait à ceux qui n’y trouvaient pas entièrement leur compte de se faire une place dans le monde du travail malgré tout. L’échec scolaire n’apparaissait peut-être pas aussi grave que dans la décennie suivante, quand les chômeurs se retrouvèrent en concurrence, quand les emplois devinrent rares et que la qualification représenta soudain l’espoir d’échapper à la pauvreté.

2/ Le changement

Le système éducatif prit alors conscience de ses faiblesses et se lança dans une course à la « réforme » qui n’est toujours pas terminée.

La volonté de Jules Ferry de démocratiser le certificat d’études résista à une forme de sélection. « On peut estimer à seulement 25 % la proportion d’une classe d’âge qui obtient le certificat de fin d’études dans les années 1880, au tiers dans les premières années de l’entre-deux-guerres et à presque la moitié juste avant la seconde guerre mondiale. La proportion de lauréats du certificat de fin d’études primaires ne dépassera jamais 55 % d’une classe d’âge : c’est la proportion actuelle de lauréats d’un baccalauréat général ou technologique », remarque M. Lelièvre2 (souligné par nous : le chiffre largement diffusé de "80% d'élèves bacheliers" aujourd'hui englobe généralement les bacs professionnels).

Les dirigeants du moment prirent conscience de la raideur de la pédagogie et, devant la multiplication du nombre d’enfants en difficulté sociale, qui vivaient des choses si difficiles à la maison que l’école devenait une affaire annexe dans leur jeune vie, devant l’émergence d’une désillusion trop précoce de la jeunesse – une sorte de perspective « no future » et « à quoi bon » – ils décidèrent de frapper un grand coup de manière à promettre au plus grand nombre une réussite qui les préserverait des effets les plus sombres de la Crise. Ce fut la réforme Haby et la naissance du collège unique en 1975. La création des CES (Collèges d'Enseignement Secondaire) visait à contourner le déterminisme social présidant à l’orientation des élèves vers des classes de sixième dites de transition ou en quatrièmes et troisièmes dites pratiques. Cela partait très certainement d’une bonne intention. La mise en place fut progressive et longue, les quatrièmes et troisièmes technologiques survécurent longtemps dans le nouveau système, mais, globalement, tous les élèves du primaire se retrouvèrent en collège et durent suivre un programme identique quels que soient leurs lieux de vie et surtout leur niveau initial.

La fin d’un idéal

La catastrophe n’a pas tardé à se révéler, d’autant que, parallèlement à cela, le primaire subissait lui aussi des changements pédagogiques, avec l’apparition des méthodes globales d’apprentissage de la lecture (la première en France à être diffusée fut celle de l'inspecteur Jean Foucambert avec son ouvrage : La Manière d'être lecteur - apprentissage de la lecture de la maternelle au CM2, O.C.D.L. - éditions de la SERMAP, 1976), l’introduction des mathématiques dites « modernes » (sous l’influence du groupe Bourbaki et, plus généralement, celle du structuralisme) etc. Presque cinquante ans et pas mal de réformes de la Réforme plus tard, que constatons-nous ? La massification de l’enseignement est à son apogée : presque tous les élèves arrivent au bac, qu’il soit professionnel, technologique ou général. Ceux qui ne restent pas dans l’enseignement jusqu’à ce niveau de certification partent en apprentissage et préparent également des bacs pro, car les CAP et les BEP se sont raréfiés au profit des bacs professionnels en trois ans depuis une Réforme parue en 2009. On atteint donc quasiment les objectifs que s’était fixés le gouvernement dans les années 2000 : avoir 80 % d’une classe d’âge obtenant le fameux Baccalauréat.

La fin du contenu

Où est la catastrophe dans ce cas ? Elle tient d’une part au contenu des enseignements et d‘autre part au niveau des jeunes à l’issue de leur cursus dans ce système. Si on part d’en haut de la pyramide des formations, à l’université, on constate que presque toutes se sont vues obligées depuis les années 2010 de proposer des cours de rattrapage en orthographe et en grammaire à leurs étudiants. Cela signifie que des bacheliers issus des filières générales ne savent plus écrire correctement leur langue3.

Quant à l'académie de Lille, celle-ci regrette que les étudiants – qui ont tout de même un niveau bac + 5 – aient fait l'impasse sur la grammaire et les conjugaisons. Ils pointent notamment des « confusions entre adjectif, pronom, déterminant [et] entre nature et fonction, [une] méconnaissance des temps et de leurs valeurs [et une] incapacité chez certains candidats à identifier le sujet d'un verbe ».4

Pour mémoire, l’enseignement de la langue française se fait du CP à la troisième et, une fois arrivés au lycée, les élèves font de la littérature, apprennent à rédiger, à argumenter, à organiser leur discours, mais sur la base de connaissances linguistiques déjà acquises. Ce retour du français à la fac est un marqueur incontestable de l’échec du système primaire et secondaire dans cette mission pourtant capitale.

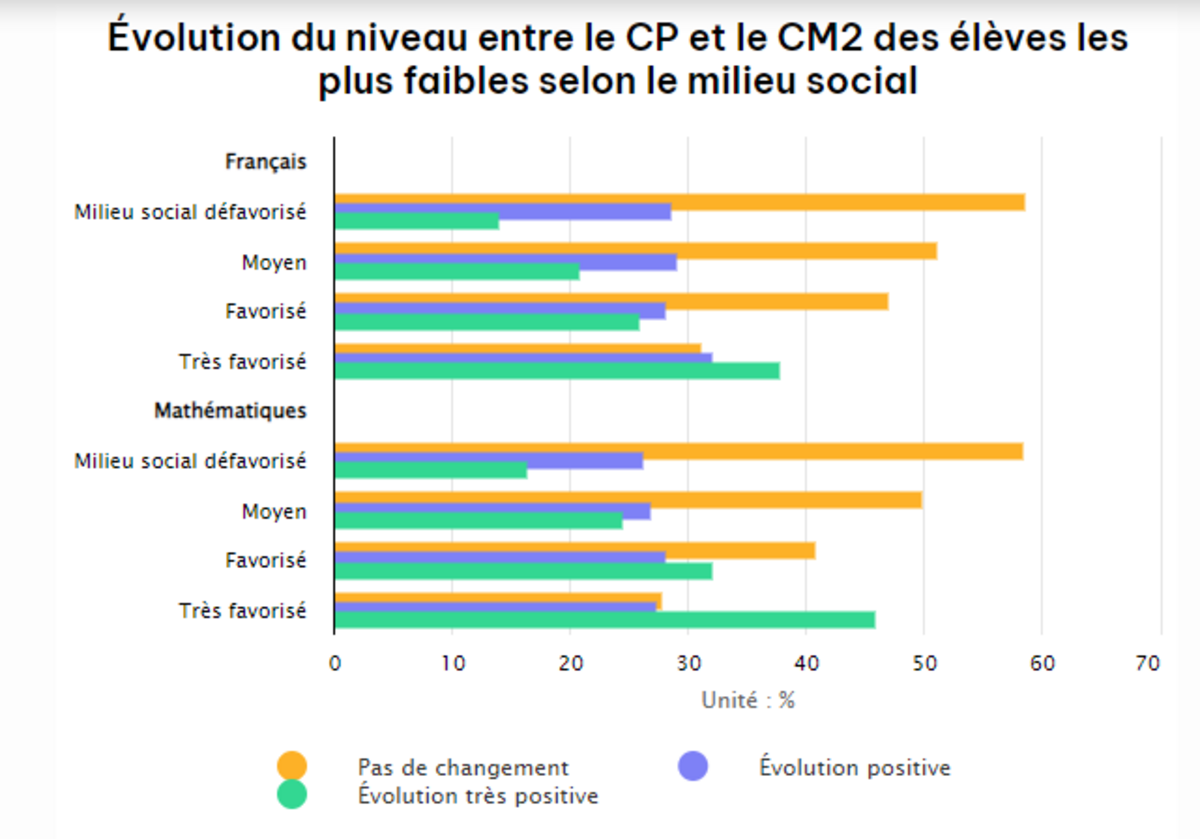

Agrandissement : Illustration 1

Ce tableau (source : ministère de l’Éducation Nationale, observatoire des inégalités5), montre l’évolution du niveau entre le CP et le CM2 des élèves les plus faibles selon le niveau social entre 2011 et 2016 . On y voit très clairement que ceux qui progressent le plus (ligne verte) sont ceux qui appartiennent aux milieux sociaux les plus favorisés.

L’effondrement du raisonnement

Autre élément significatif : la pénurie de jeunes capables de fournir un raisonnement mathématique correct au Capes de Maths l’an dernier6. Bien que ce concours de l’Éducation Nationale ne soit pas représentatif de l’ensemble des jeunes sortant de la filière scientifique, cela donne une idée des difficultés qu’ils rencontrent aujourd’hui.

Les candidats non admissibles correspondent à peu près à ceux qui ont obtenu une note inférieure à 4 sur 20 à la première épreuve écrite, la seule épreuve purement mathématique. (…) Cette épreuve comportait un QCM avec plusieurs questions du niveau du collège. J’avoue ne pas savoir comment on peut faire pour avoir moins de 4 à une telle épreuve. Des exemples donc. Question Q2 : « la somme de deux nombres décimaux est un nombre décimal ». Taux de réponse exacte correctement justifiée ? 28 %. Question Q3 « 1/3 est-il un nombre décimal ? », le taux tombe à 13 % (un nombre décimal a une écriture décimale comportant un nombre fini de chiffres après la virgule, 1/3 n’est donc malheureusement pas décimal). Une majorité d’admissibles et vraisemblablement d’admis ne savent donc pas répondre correctement à des questions relevant du programme du collège (...).

On pourrait multiplier les exemples, la presse regorge d’articles ou de tribunes relatant l’effarement soit d’enseignants face à leur pratique, soit de chroniqueurs confrontés à l’analyse des statistiques annuelles des différents systèmes d’évaluation7 (‘Pisa’ entre autres, mais ce n’est pas le seul). « Le niveau baisse !», ce n’est pas une antienne serinée par de vieux enseignants passéistes idéalisant leur jeunesse. La majorité des jeunes gens d’aujourd’hui ne lisent pas beaucoup ou pas du tout, ne connaissent pas les classiques de la littérature ni de la bande-dessinée, ni du cinéma, ne connaissent pas leurs tables de multiplication et ne savent pas convertir des litres en millilitres, des ares en m². Leur horizon culturel est occupé par les séries diffusées en streaming, leurs loisirs sont accaparés par le jeu vidéo, leur univers social évolue dans celui particulièrement miné des réseaux sociaux.

3/ L’impuissance du système à réagir

Massification et réponses inadaptées

Comment un tel échec (il faut bien appeler un chat un chat) a-t-il été possible ? Le glissement a été progressif, et il n’est pas imputable à la seule volonté réformatrice de M. Haby en 1975, loin s’en faut. Que le collège unique soit finalement une erreur, presque tous les enseignants en sont aujourd’hui convaincus. Ce n’est pas l’idée de permettre à tous d’aller au collège qui est contestée, c’est l’idée qu’un seul enseignement conviendrait à l’ensemble des individus qui forment la population. Cela n’a jamais été le cas. Pourquoi en irait-il autrement aux XXIème siècle ? La réponse du ministère à cette question est très pragmatique (et économique ) : les enseignants doivent s’adapter aux différents profils d’élèves et pratiquer la pédagogie différenciée. Ce drôle d’animal a fait son apparition dans les années 1990, quand on a commencé à mesurer l’impact des regroupements d’élèves de tous les niveaux dans les classes, quand les professeurs et les instituteurs (j’aime bien ce mot) ont commencé à signaler que l’hétérogénéité grandissante des classes devenait une difficulté pédagogique majeure pour eux. Il a donc été décidé qu’on ne parlerait plus désormais de niveaux (trop stigmatisant) mais de besoins différents des apprenants (jargon), qu’on ne laisserait ‘personne sur le côté chemin’ (slogan), qu’on individualiserait les parcours (jargon), et qu’on formerait les enseignants à cette nouvelle manière de faire, car puisque certains savaient s’y prendre ou du moins le prétendaient, pourquoi pas tout le monde ? Désormais, on admettait officiellement qu’il puisse y avoir plusieurs niveaux (pardon, besoins) au sein d’une classe et qu’il fallait donc instaurer ces nouvelles pratiques miraculeuses (merci Mérieu) permettant à tous les apprenants de s’épanouir et de progresser selon une trajectoire individualisée au sein d’un enseignement restant, lui, monolithique.

Sont apparus différents dispositifs permettant de concrétiser sur le papier (cela surtout en direction des familles, afin de mettre en évidence la reconnaissance de la singularité de chaque enfant concerné) toutes les mesures d’aide et d’accompagnement, PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé), PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Scolaire), PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation), PAI (Projet d’Accueil individualisé) et autres barbarismes.

Les Nouvelles Technologies et les croyances rattachées

On a aussi beaucoup misé sur les nouvelles technologies, en imaginant que la transmission des savoirs au moyen d’ordinateurs ou de tablettes serait plus amusante et, par conséquent, plus facile et plus efficace. La grande expérimentation menée dans les Landes (un ordinateur pour chaque élève de collège, avec manuels numériques inclus et logiciels nécessaires : traitement de texte, tableurs, lecteurs de vidéos etc.) a montré qu’il n’en était rien8, mais le ministère et les collectivités territoriales de tout le pays n’en allouent pas moins chaque année des sommes colossales aux établissements afin qu’ils entretiennent un parc informatique conséquent9. On peut même dire que l’Éducation Nationale participe avec zèle et efficacité au fonctionnement de cette branche de l’industrie (rarement française, hélas) qu’est la production de matériel informatique.

Pourquoi un tel déploiement de moyens n’a-t-il finalement abouti qu’à un affaiblissement des compétences et un amoindrissement des connaissances des élèves ? Cela paraît insensé. L’école propose aujourd’hui aux enfants d’accéder au label de « bachelier », mais ce label est devenu vide de contenu. Si on relit Les faux monnayeurs, d’André Gide, où l’auteur met en scène un groupe de lycéens, force est de constater que le niveau des préoccupations de ces jeunes gens et celui de nos élèves actuels n’ont rien à voir. Si on s’en tient à tout ce qui est lié à l’époque et au contexte, c’est bien évidemment logique, mais si on regarde le niveau que Gide prête à ses jeunes personnages (et il s’appuie pour ce faire sur ce qui lui semblait la ‘norme’ de son époque), et le niveau qu’on observe chez beaucoup de lycéens d’aujourd’hui, le gouffre est abyssal.

4/ Les causes de cette impuissance

Bien que cela relève d’une assertion générale, tous les constats vont dans ce sens : seuls les enfants des CSP (Classes socio-professionnelles) les plus aisées tirent leur épingle du jeu, seuls les établissements de centre-ville conservent un niveau d’exigence élevé et présentent des élèves, en fin de cursus, pourvus des savoirs qu’on est en droit d’attendre d’eux. L’égalité républicaine qui a servi d’argument principal pour justifier les innombrables réformes de l’Éducation Nationale n’est plus qu’un leurre qu’on agite encore à chaque campagne électorale, tous les candidats s’engageant le plus solennellement du monde à la restaurer et à la défendre coûte que coûte.

Les causes de ce phénomène sont nombreuses et les analyser finement demanderait une somme que personne n’aurait sans doute envie de lire. Explorons toutefois quelques pistes.

Evolution du métier d’enseignant

Quels éléments sont donc impliqués dans cette dégradation de l’un des services publics les plus essentiels à notre société ? On peut les classer selon différentes catégories. Il y a en premier lieu les causes institutionnelles, ou fonctionnelles, liées à l’évolution du métier d’enseignant. Dans cette première catégorie, on peut ranger la croissance exponentielle des tâches administratives des professeurs, sur lesquels retombent la responsabilité des nombreux projets menés parallèlement aux cours (sorties, voyages, activités extérieures, contacts avec divers partenaires). D’ordre administratif également : la gestion des dispositifs d’aide et de soutien instaurés pour les différents profils d’élèves en difficulté, PAP, PPRE, PAI déjà mentionnés plus haut ; la participation aux réunions de suivi des divers Gévasco (Guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation) et autres commissions. Cela semble toujours peu, une heure ici, une heure là, mais ces tâches multipliées par le nombre d’élèves concernés (et il y en a de plus en plus, nous y reviendrons), l’évolution de la pédagogie vers une pratique de projets, l’attention expressément portée sur des parcours individuels (la « personnalisation » de tous ces plans de secours au sein d’une structure initialement collective qu’est la classe est récurrente), et l’invasion du temps privé par l’informatique qui maintient un lien constant avec le travail10, entraîne les enseignants dans une inflation de tâches annexes qui les empêche de consacrer autant de temps qu’ils le souhaiteraient à la préparation des cours, ou alors au détriment de leur vie privée.

Entendons-nous bien : le fait de préparer des projets culturels, technologiques ou scientifiques pour les classes n’est pas une contrainte en soi, pas plus que le fait de considérer les spécificités de chacun. C’est un travail utile, profitable à tous, mais chronophage et surtout invisible aux yeux des bénéficiaires (élèves et, dans une moindre mesure, parents). De ce fait, il n’est ni considéré, ni rémunéré. De même, tout le travail autour de l’accompagnement et l’aménagement du système pour ceux qui ne s’y trouvent pas bien, qu’ils aient un handicap avéré (dys- en tous genres), qu’ils soient en rupture de scolarité pour des raisons aussi variables que la vie peut en inventer, entraîne une démultiplication du temps de travail administratif également invisible et non payé. Sont aujourd’hui entrés dans les écoles et collèges des professionnels qui n’y avaient pas accès : orthophonistes, ergothérapeutes, psychologues, éducateurs, et j’en oublie. Ces personnels à la frontière du soin et l’éducatif viennent régulièrement donner un avis, proposer leur aide dans leur domaine et, si c’est une manière d’aider les enfants, c’est aussi synonyme d’une multiplication des réunions (et du temps de préparation qu’elles nécessitent) afin de coordonner tout ce petit monde. On a même créé des enseignants « référents » qui n’enseignent pas et qui se consacrent exclusivement à la communication entre tous ces protagonistes.

Les familles, enfin, ont fait une entrée significative dans les établissements, requérant elles aussi du temps, que ce soit sous la forme de réunions parents-professeurs, d’entretiens privés, de concertations diverses avec les professionnels cités plus haut etc. Si la prise en compte de la parole des familles est une bonne chose, car on partait d’une situation quasi exclusive, cela s’est encore une fois fait au détriment du temps de travail des enseignants.

On peut donc conclure qu’on a là toute une série de transformations de la mission même des enseignants, lesquels se trouvent désormais chargés de bien d’autres responsabilités que la seule mission originelle d’instruction et de transmission des connaissances. Ils doivent désormais participer pleinement à l’organisation administrative et institutionnelle rendant possible l’enseignement en lui-même. Ce n’est pas en soi une mauvaise chose, encore une fois, mais cela demande un temps considérable. Cela signifie donc qu’on exige aujourd’hui des professeurs une charge de travail bien supérieure à ce qu’elle était à l’origine sans que cela se soit traduit ni par une augmentation des effectifs, du salaire ni par une amélioration de leur statut, bien au contraire.11

Valeurs morales et enseignement

Tant qu’on évoque la question du statut social des enseignants, on peut aborder une autre série de phénomènes rendant plus que douteuse l’égalité des enfants dans l’école républicaine. Il s’agit de l’introduction de la dimension éducative dans l’enseignement. Cela n’a l’air de rien et paraîtra même évident à bon nombre. Pourtant, comme je le rappelais en début d’article, ça n’a pas toujours été le cas. La première mission de l’école n’était pas d’éduquer les enfants. Il était admis que ça relevait de la famille, quelle qu’elle soit. Ce n’est que petit à petit et au fil de l’évolution de la société tout entière, qu’on a commencé à attendre de l’école qu’elle forme non plus des têtes bien pleines et bien organisées, mais de bons citoyens et des gens « biens », avec tout ce que cela suppose de subjectivité. De plus en plus, on a demandé l’école qu’elle éduque des enfants qu’on jugeait mal accompagnés dans leurs familles (et qui l’étaient, peut-être), des enfants en rupture de ban, en grande difficulté sociale, etc. La misère a fait son entrée en tant que donnée constitutive des élèves dans le sanctuaire de l’enfance républicaine. Concrètement, cela signifie qu’on a demandé de plus en plus explicitement aux enseignants de transmettre non pas ce qu’ils savaient dans leurs disciplines respectives, mais des valeurs dont on considérait qu’elles ne passaient plus la barrière des générations au sein des familles. Les parents n’enseignent plus assez bien le respect aux enfants ? Ce sera donc à l’école de le faire.

Il est évident que les valeurs républicaines ont toujours fait partie de l’enseignement. Il y avait par exemple les fameuses leçons de morale, les notes de conduite etc. D’une manière générale, les professeurs se référaient à un code de conduite considéré comme admis par tous : courage, travail, respect de l’autre, de l’ancien, de l’ordre, un certain patriotisme également, bref, rien de très original, mais cela relevait des enseignants au même titre que de tout adulte en présence d’enfants. Ce n’était pas un rôle dévolu aux seuls professeurs, c’était la responsabilité de chacun, quel que soit son métier.

On n’imagine probablement pas combien cette transformation de la mission enseignante a pu peser sur les professeurs. Ils se sont vus confrontés à la crise d’adolescence de tous les bambins qu’on leur confiait sans avoir la légitimité d’un parent direct. Pour compliquer un peu la chose, ils ont progressivement vu arriver les enfants de la première génération d’enseignés selon les préceptes de cette nouvelle doctrine, héritiers parfois des conflits avec l’institution très mal vécus par leurs parents. Les choses n’ont donc fait que se dégrader, et malgré les divers patch proposés par les ministres successifs afin de restaurer l’autorité ou la légitimité des enseignants, la situation ne s’est jamais vraiment redressée. Le coup de grâce a été porté par le ministre Claude Allègre en 1997 qui a porté la défiance des familles à l’égard des enseignants à son comble en laissant circuler avec une complaisance incompréhensible l’idée que les professionnels de l’Éducation Nationale n’étaient grosso modo que des feignants grassement payés à ne pas faire grand-chose. Ce n’est certainement pas ce qu’a dit M. Allègre, ni même ce qu’il pensait, mais c’est la rumeur qu’il a laissé s’installer et prospérer, obnubilé qu’il était par sa volonté d’affaiblir les syndicats enseignants hostiles à ses réformes.

Dans ces conditions de travail dépourvues de confiance, que ce soit entre le ministère et ses fonctionnaires, ou entre les enseignants et les familles, les victimes sont toujours les mêmes : les enfants les plus fragiles dans leur scolarité, que ce soit pour des raisons personnelles ou des raisons sociales. Les enseignants n’ont plus eu la disponibilité requise pour se consacrer à leur instruction, il leur a fallu intervenir dans l’éducation, gérer les dispositifs d’aide, et la charge administrative s’est accrue au point que bien des élèves sortent aujourd’hui du collège épuisés par cette course au soutien, par des conflits et des contestations sans but, sans résolution possible non plus12. L’expression du mal-être bien réel d’une partie de la population a envahi l’espace pédagogique au point d’empiéter sur le besoin urgent d’enseignement de cette même population et la capacité à enseigner de ceux dont c’est pourtant le métier.

La pédagogie new-age

Le dernier point que j’aborderai ici – le dernier d’une liste qui ne se prétend nullement exhaustive – est plus directement lié aux choix pédagogiques qui se sont petit à petit installés dans l’esprit des enseignants et dans celui de leurs inspecteurs, ces personnes au métier mystérieux, censées être les garantes du respect des missions dont sont chargés les profs. L’esprit de Mai 68 a eu bien des échos dans la société, et cela jusqu’à aujourd’hui, mais s’il est un slogan qui a fait la fortune des pédagogues de tout poil, c’est bien celui-ci : Il est interdit d’interdire. Cri du cœur d’une génération qui avait grandi dans un carcan social rigide, il s’est invité dans toutes les têtes. Dans l’enseignement, la transformation des pratiques pédagogiques illustre la progression de cette idée : il est devenu primordial de ne pas contrarier les enfants en les confrontant trop fortement à la difficulté. Officiellement, il s’agit de lutter contre l’échec scolaire. Aujourd’hui cependant, les professeurs se retrouvent trop souvent bloqués par des consignes contradictoires. Il leur faut favoriser l’émergence de l’aspiration à l’excellence (rien de moins!), mais pour y parvenir, il ne faut pas soumettre les élèves à de trop fortes contraintes13, entendez par là : pas trop de devoirs, pas de choses trop difficiles à comprendre, pas d’évaluations trop sévères ou risquant de décevoir. L’enseignement doit être agréable, une vraie partie de plaisir où tout le monde est heureux de participer et de progresser dans la facilité et la joie. Nous caricaturons à peine.

La vieille valeur de l’effort à fournir pour obtenir une satisfaction profonde (progrès, récompense, valorisation ou autre) n’est plus à la mode. Depuis 1956, les enfants du primaire ne devraient plus avoir de devoirs à la maison. Des leçons oui, des devoirs écrits non. Cette circulaire n’a pas été appliquée lors de sa parution, mais elle a été rappelée aux instituteurs en 2013 avec une mesure phare (le réaménagement du temps scolaire qui avait fait grand bruit à l’époque) supposée permettre à tous de tout faire à l’école. L’argument invoqué était que puisque les enfants, chez eux, ne sont pas également aidés et suivis, il est injuste de leur donner un travail évalué ensuite en classe. Cela pénalise ceux dont les parents ne peuvent pas aider. Un peu comme certains qui voudraient voir disparaître le passé simple sous prétexte qu’il est trop difficile (une suggestion d’Aurore Bergé, jeune Walkyrie de la macronie, heureusement restée sans suite).

Ce raisonnement par l’absurde, cette volonté de déléguer tout le travail de l’apprentissage à l’école (et au collège, avec le dispositif mensonger appelé « devoir faits ») en laissant croire à tous que les élèves n’ont pas d’efforts à fournir en-dehors du temps scolaire, que les connaissances viendront d’elles-mêmes pour peu qu’on « suive en classe », ce mensonge a ruiné les velléités égalitaires de l’École en France aussi sûrement que tout ce qui a été dit plus haut. Il est évident que l’approfondissement personnel du travail proposé en classe est l’une des clés de l’apprentissage. Il est évident également que si on ne propose pas à tous la possibilité de s’entraîner, de creuser, d’étudier, qu’on vienne d’un milieu socialement favorisé ou non, on retire aux plus défavorisés la possibilité de choisir la voie de l’effort pour apprendre s’ils en ont l’envie et la capacité. Sans cette offre, jamais Camus ne serait devenu Camus, jamais Begag ne serait devenu Begag et bien des hommes et femmes de talents ne seraient pas allés chercher en eux cette ressource presque sauvage, cette volonté d’apprendre, quelle que soit l’âpreté de leur vie.

Nous avons aujourd’hui un système qui met à l’index tout idée de souffrance induite par un effort un tant soit peu soutenu. Les enfants doivent apprendre en s’amusant, alors que tous, nous savons qu’apprendre n’est pas drôle. Gratifiant, oui, drôle, non. De ce fait, les professeurs des collèges sont confrontés à des enfants qui ne savent pas résister à l’ennui, dont la capacité de concentration n’excède parfois pas plus de quinze minutes. Ils ont en face d’eux des jeunes qui n’ont pas reçu de bases non seulement dans le domaine des connaissances, mais aussi et surtout dans la structuration de leur esprit, ce qui leur permettait auparavant de faire face à de véritables défis d’apprentissage et de réflexion. Pour beaucoup, il n’y a pas de socle sur lequel construire une culture, au sens le plus large du terme. Ceux qui tirent leur épingle d’un système aussi restrictif en termes d’offre éducative sont bien évidemment ceux dont les familles peuvent compenser les carences de l’Éducation Nationale. Ceux dont les parents poussent à la lecture, ceux dont les familles invitent à aller au musée, au cinéma, au concert, au théâtre, ceux avec lesquels les parents parlent et discutent, ceux dont les proches vont solliciter la curiosité et la soif d’apprendre propre aux enfants, et cela en toute inégalité, alors que le discours officiel revendique l’exact contraire dans un magnifique exercice de langue de bois.

5/ Des solutions ?

Alors, reste-t-il un espoir ? C’est une question de point de vue.

Les lycées au secours du collège ?

Nous avons beaucoup parlé de l’école et du collège parce que ce sont les étapes que tous les enfants doivent parcourir. Les chemins se diversifient après la troisième, et pour beaucoup, c’est une libération. L’enseignement professionnel, malgré des réformes qui ne l’ont certainement pas simplifié, malgré un manque de moyens chronique, permet à beaucoup de souffler enfin, de trouver un nouvel élan dans une forme d’enseignement qui leur convient. Après la troisième, la diversité a enfin droit de cité, et si tout n’est pas rose (il suffit pour cela d’écouter les professeurs de lycée qui s’arrachent les cheveux avec la dernière réforme en date), du point de vue des élèves, il y a la possibilité de faire différemment. On ne peut pas dire que cela soit en soi une « solution » aux difficultés rencontrées dans les cycles précédents, car ça ne répare rien.

Au contraire, les collégiens qui poursuivent en filière générale sont maintenant très souvent confrontés à leurs lacunes accumulées pendant le collège. Le fossé entre collège et lycée a toujours existé, mais il s’est profondément creusé car les attentes des professeurs de lycée n’ont pas de raison de diminuer. Que les différentes réformes du secondaire aient essayé d’apporter un peu de modernité à la tradition très jésuitique qui avait longtemps prévalu, c’est plutôt un bien. L’invention des TPE (Travaux Personnels Encadrés), la transdisciplinarité, le travail en groupe, tous ces beaux projets ne sont cependant possibles et réalisables que si les compétences fondamentales sont acquises (lire, rédiger, compter, conduire un raisonnement logique etc.), que si les connaissances de bases répondent également présent (en histoire, géographie), ou encore si les règles basiques de physique, de biologie sont sues, si on commence à maîtriser une langue étrangère, etc. En résumé, le lycée ne peut profiter pleinement aux élèves et leur apporter cette culture et cette ouverture vers l’« excellence » que si l’enseignement s’appuie sur du solide. Or ce n’est plus le cas majoritaire.14

Du côté de l’enseignement professionnel, le tableau est moins sombre parce qu’il a toujours été la porte de sortie de ceux auxquels l’enseignement unique ne convenait pas, quelle que soit la raison. Cette issue (tardive) ne peut cependant pas être considérée comme une solution aux manques de l’enseignement du premier degré et du collège. Il est plus que regrettable que les enseignants du professionnel récupèrent des élèves parfois profondément meurtris par des années d’échec et de dépréciation.

Remettre en cause l’inclusion telle qu’on la pratique aujourd’hui

Les solutions, s’il y en a, doivent venir en amont et toucher la structure même du problème. Sur la multiplication des élèves en difficulté, il y aurait là encore de nombreuses pistes à exploiter avant de prôner l’inclusion totale et sans aucune distinction de faisabilité. Cela rassure les familles mais n’est en rien une panacée. C’est tout au contraire pour l’État l’aveu criant de son désengagement des solutions d’adaptation qui existent encore. Croire que mélanger un enfant handicapé, autiste, ou souffrant d’une quelconque pathologie de cet ordre, est une solution miracle qui va lui permettre de se sociabiliser avec le reste du monde au mieux et pour son plus grand bonheur est une fable qu’on entretient auprès des familles souvent désemparées.

Tout le monde est « pour » l’inclusion, mais le monde enseignant sait pertinemment que sans moyens particulièrement lourds et coûteux, cette inclusion forcée ne donne pas les résultats escomptés, loin s’en faut. Elle permet juste de résorber les statistiques de non-scolarisation de ce public aux besoins ô combien particuliers et délicats. Inclusion partielle oui, inclusion bien accompagnée, oui, inclusion réfléchie en fonction du milieu dans lequel s’inscrit cette inclusion (à étudier au cas par cas, selon les enfants concernés, les classes, les établissements etc.) oui, mais c’est un énorme travail et il suppose d’énormes moyens, d’autant que, si c’est bien fait, cela signifie qu’il faut conserver ou rouvrir les structures de transition ou d’accueil spécialisées et mieux adaptées.

L’inclusion à l’aveuglette, telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui, est une fausse bonne idée. Elle consiste en réalité à étiqueter chaque élève en fonction d’une « norme » (l’élève moyen idéal), et non à construire un projet professionnel et un projet de vie personnalisés. Il est symptomatique qu’on forme aujourd’hui les enseignants confrontés au handicap dans leur classe à une « sécurisation du parcours de l’élève » (sic!), comme si l’entrée de l’enfant handicapé au sein de l’école consistait à une mise en danger au même titre que la montée dans un échafaudage branlant.

Cette inclusion-là n’est assurément pas La Solution. Si on veut vraiment agir sur cette progression affolante du handicap dans les structures courantes et, en aval, sur sa prise en charge, il faudrait sans doute explorer des pistes très différentes, comme l’alimentation, la pollution, l’organisation sociale, bref, des points qui touchent tous les aspects de notre société. Les difficultés de l’institution scolaire ne relèvent pas de son seul domaine ni de sa seule responsabilité. En revanche, ce qui reste de son ressort est, incontestablement, la pédagogie. Là, il serait possible de rendre aux professeurs et aux instituteurs leur rôle d’origine et de les laisser enseigner, au lieu de leur imposer une gestion multitâche d’éléments qui ne relèvent pas de leur compétence et pour lesquels ils n’ont pas de formation. Le prof n’est ni psychothérapeute, ni assistante sociale, ni infirmier. Un prof peut enseigner mais pas « gérer » (mot à la mode) un enfant qui balance des chaises quand il est frustré. Il peut proposer des exercices et des activités en lien avec sa discipline mais pas se transformer en éducateur spécialisé quand des conflits incontrôlables éclatent entre différents groupes de sa classe ou différentes classes. Il peut rappeler à l’ordre des enfants distraits ou paresseux, mais il ne peut pas maîtriser un ado rendu fou furieux par son incapacité à contrôler ses émotions.

Il serait bon que les têtes pensantes du ministère se penchent sur l’amélioration des conditions dans lesquelles travaillent les professeurs, sur l’impossible hétérogénéité des classes dans le primaire et le collège, sur la présence nécessaire mais parfois envahissante des AESH (Assistant(e)s d’Éducation pour les Élèves en Situation de Handicap), sur le processus d’inclusion des enfants atteints des différents troubles évoqués plus haut. Que ces décideurs qui ne mettent que très rarement les pieds dans une salle de classe, qui ne vivent pas le quotidien de ces enseignants débordés et pressés par tous d’accomplir l’impossible, que ces décideurs acceptent d’entendre les avis des professeurs, qu’ils reconnaissent leur expertise pour chercher avec eux, et non contre eux, des alternatives à la situation actuelle. Est-ce un vœu pieux ? Peut-être. Pourtant les professionnels que sont les enseignants ont des idées, ont des solutions à proposer dans leurs établissements, là encore en respectant la singularité des situations. Le ministère a pour rôle d’harmoniser la réflexion, de garantir l’égalité de traitement des enfants et surtout de tirer l’ensemble des élèves dont il a la charge vers le haut. Ce n’est certainement pas ce qui se passe aujourd’hui.

Réfléchir aux contenus

Il serait bon aussi qu’on réfléchisse collectivement et entre professionnels au contenu de ce qui est enseigné. Les innombrables réformes ont entraîné des changements parfois incompréhensibles dans les programmes. Alourdis dans telle matière, expurgés et vidés de substance dans telle autre, la valse des programmes a longtemps représenté une manne confortable aux quelques éditeurs qui se partagent le marché des manuels scolaires (Hachette, Nathan, Belin, Magnard). Sachant qu’un manuel coûte entre 17 et 25 euros en moyenne, qu’il y a cinq manuels en moyenne également par niveau et par élève en collège, qu’il y a à peine moins de 13 millions d’enfants scolarisés en France (12,9 M.), on imagine bien ce que cela représente. Sachant aussi que la promotion de ces manuels sans cesse renouvelés est assurée par le système, on comprendra que leurs auteurs y trouvent un intérêt tout à fait substantiel. Or ces auteurs, si on regarde leurs titres, sont très souvent ces mêmes inspecteurs qui prônent telle modification du programme, telle orientation pédagogique devenue soudain in-con-tour-nable… La bonne foi de certains est peut-être réelle, ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain, mais l’intérêt évident de tous laisse planer un gros doute sur la nécessité de tant de pseudo-changements.

Le contenu donc. Qu’est-ce qui doit être enseigné ? François Bayrou avait séduit les enseignants en leur proposant de se recentrer sur l’essentiel : lire-écrire-compter. Le reste, sans être qualifié d’accessoire, en découlait tout naturellement. La mise en œuvre de ce « programme » n’a pas été une franche réussite et n’a résisté ni aux intérêts sus-mentionnés ni à la valse des ministres ou des recteurs, mais l’idée était bonne. Les parents qui souhaitent retirer leurs enfants du système et qui choisissent de les scolariser à la maison œuvrent dans ce sens15. Les géants de l’informatique qui inscrivent leurs enfants dans de coûteuses écoles privées où l’informatique n’a pas droit de cité, où l’on n’approche pas d’un écran avant l’âge de quinze ou seize ans vont dans ce sens également. Les savoirs fondamentaux ne portent pas ce nom sans raison. La pensée repose sur le langage, la maîtrise du langage et du calcul conditionne la qualité de la pensée. On le sait depuis l’Antiquité, comme le montrent ces quelques mots de Plutarque :

De même que pour apprendre à lire, à jouer de la cithare, à s'exercer dans la palestre, les commencements de l'étude sont pleins d'embarras, de labeur et d'obscurité, mais qu'en avançant on s'habitue peu à peu à ces pratiques élémentaires et que l'on fait connaissance avec elles comme avec des personnes, si bien que tout devient agréable, familier, facile à dire, facile à exécuter; de même la philosophie offre, il est vrai, dans les commencements, quelque chose de sec et d'étrange et par les mots qu'elle emploie et par les matières dont elle traite ; mais il ne faut pas que la crainte de ces préliminaires nous détermine à la laisser de côté, à fuir en hommes qui manquent de courage et que le moindre bruit épouvante. Que nos efforts s'appliquent avec persévérance sur chaque détail, que notre désir d'avancer soit constant, et nous pourrons compter sur les effets de l'habitude, qui a la propriété de rendre agréable tout ce qui est beau et honnête. Elle ne tardera pas, en effet, à venir : elle jettera une vive clarté sur l'objet de nos efforts, et nous inspirera des amours immenses pour la vertu. Mais si ces amours nous manquent, nous ne serons plus que des malheureux ou des lâches, nous traînerons péniblement le reste de notre existence, déchus, faute de cœur, des hautes destinées où nous appelait la philosophie. (...) C'est après avoir de toutes ses forces repoussé l'ignorance, que l'on finit par triompher d'elle.16

Conclusion

La vraie question est donc : veut-on former de jeunes adultes capables de penser et de réfléchir à leur devenir, leurs conditions de vie, leurs choix politiques, philosophiques, sociétaux, écologiques et j’en passe ? Veut-on une génération d’hommes et de femmes intelligents, aptes à prendre en charge le monde de demain ? Veut-on former des esprits clairvoyants et structurés ou au contraire façonner à bas prix des consommateurs dociles et des citoyens sans conscience, soumis à l’influence de médias soigneusement encadrés depuis les très hautes sphères de l’État ? Veut-on s’assurer d’une démocratie où chacun tente d’œuvrer, à son niveau, pour le bien commun ou souhaite-t-on consolider une oligarchie qui pérennise les privilèges de quelques puissants au détriment de la majorité ? Telle est la question.

Quand on constate les ravages des écrans sur l’esprit des jeunes qui fréquentent nos écoles17, quand on comptabilise le nombre de très jeunes enfants à qui on propose, pour toute réponse à leur mal être, la mise sous Ritaline18, quand on voit l’influence grandissante des réseaux sociaux dans les cours de récréation, quand on s’extasie sur un élève de quinze ans qui a lu Tom Sawyer ou l’Île au trésor ou Voyage au centre de la terre tellement il est rare de voir une jeune connaître des classiques, on n’est, hélas, pas tenté d’apporter une réponse positive à ces questions.

L’école républicaine existe pourtant encore, même très abîmée. Les enseignants ont des compétences et des connaissances à apporter, mais même cela est en train de se détériorer comme on l’a vu avec l’exemple du Capes de Mathématiques (et on sait qu’il en va de même avec les candidats au professorat des écoles19). Il est pourtant possible d’agir, il n’y a aucun doute. Seule manque la volonté de le faire parce qu’il s’agit d’une volonté politique. On dépasse là le champ de l’expertise professionnelle. Pour que l’égalité des chances existe, pour que l’école joue son rôle d’ascenseur social, il faut le vouloir. Rien ne nous est moins garanti aujourd’hui que l’existence de cette volonté chez ceux qui ont le pouvoir de faire ce choix politique. Du bavardage de campagne électorale aux actes, on constate toujours le même effondrement soutenu par le préjugé qui entoure la profession d’enseignant : ce sont des dinosaures, ils ne veulent rien changer, ils s’accrochent à leur statut obsolète...

Rien n’est plus faux. Les profs veulent enseigner, ils ont cette passion inhérente à ce métier, ils aiment par-dessus tout voir naître l’intelligence, voir cette lumière jaillir dans le regard d’un enfant qui réalise tout ce qui s’ouvre devant lui quand il franchit une étape dans son apprentissage. Laissons-les faire. Donnons-leur les moyens d’exercer pleinement leur métier. Faisons leur confiance. Alors , peut-être, la République sera-t-elle à nouveau en mesure de proposer une réelle égalité de traitement des enfants au sein de son École. Cette égalité passe par la prise en compte de la différence, une réelle prise en compte, pas une inclusion fantoche qui relève de la langue de bois et du tour de bonneteau. Elle passe par une vraie réflexion sur ce qui est bénéfique à l’ensemble sans que cela soit une caricature d’uniformité. Soyons intelligents et l’intelligence reviendra dans les pratiques éducatives. C’est aussi simple que cela.

1L’Observatoire des inégalités : https://www.inegalites.fr/inegalites-sociales-primaire-college

2Article, in Le Monde du 21 aout 2016 : https://www.lemonde.fr/campus/article/2016/08/21/il-y-a-cent-cinquante-ans-naissait-le-certificat-d-etudes-primaires_4985701_4401467.html

3 L’orthographe préoccupe les universités, Paul de Coustin • 26/12/2014, dans Le Figaro-étudiant. Un article parmi les dizaines qui existent sur le sujet.

4https://www.lepoint.fr/education/le-niveau-de-francais-des-futurs-professeurs-des-ecoles-questionne-17-12-2022-2502124_3584.php

5Visible à l’adresse suivante avec l’intégralité de l’article sur le sujet : « Les inégalités sociales, de l’école primaire à la fin du collège », https://www.inegalites.fr/inegalites-sociales-primaire-college

6Baisse du niveau au Capes de maths : "Il faudrait peut-être arrêter de se raconter des histoires", in Marianne, par Jean-Yves Chevalier, 23/12/2022

7 Cf. article généraliste de Noémie Marois sur le niveau des élèves en France paru en 2017: https://www.europe1.fr/societe/niveau-scolaire-en-france-ces-cinq-etudes-qui-inquietent-3511721

8https://www.01net.com/actualites/bilan-en-demi-teinte-pour-loperation-un-collegien-un-ordinateur-portable-dans-les-landes-505448.html

9https://educavox.fr/accueil/interviews/un-collegien-un-ordinateur-portable-12-ans-apres-vu-par-henri-emmanuelli

10 Sur ce sujet voir l’excellent article de Lucie Tourette dans Le monde diplomatique de janvier 2022 : Dans les lycées et collèges, la vie scolaire sous Pronote. https://www.monde-diplomatique.fr/2022/01/TOURETTE/64241

11Sur le temps de travail des enseignants et sa répartition par tâches, il existe un document sur le site de l’Éducation Nationale où le temps hebdomadaire consacré aux tâches non pédagogiques est de 5h20 (pdf): https://www.education.gouv.fr/les-enseignants-du-second-degre-public-declarent-travailler-plus-de-40-heures-par-semaine-en-moyenne-10784

12La fabrique des enfants anormaux, Thierry Delcourt, Max Milo éditions, 2021

13 Voir sur ce sujet l’excellent article de Clothilde Dozier & Samuel Dumoulin dans le Monde Diplomatique de septembre 2019 : La « bienveillance », cache-misère de la sélection sociale à l’école

14 Cf. note 6 : article généraliste de Noémie Marois sur le niveau des élèves en France paru en 2017: https://www.europe1.fr/societe/niveau-scolaire-en-france-ces-cinq-etudes-qui-inquietent-3511721

15Voir le film Captain Fantastic (ou Une vie fantastique au Québec), réalisé par Matt Ross, sorti en 2016, qui présente très bien cette problématique,

16Plutarque, Œuvres morales, IIème siècle après J.-C.

17La fabrique du crétin digital, Michel Desmurget, Paris - le Seuil, 2019

18Voir sur ce sujet le reportage de Julien Brygo paru dans Le Monde Diplomatique en décembre 2019 : « Réussite scolaire sur ordonnance : la pilule de l’obéissance »

19Article : https://www.lepoint.fr/education/le-niveau-de-francais-des-futurs-professeurs-des-ecoles-questionne-17-12-2022-2502124_3584.php, paru dans Le Point, le 17 Décembre 2022