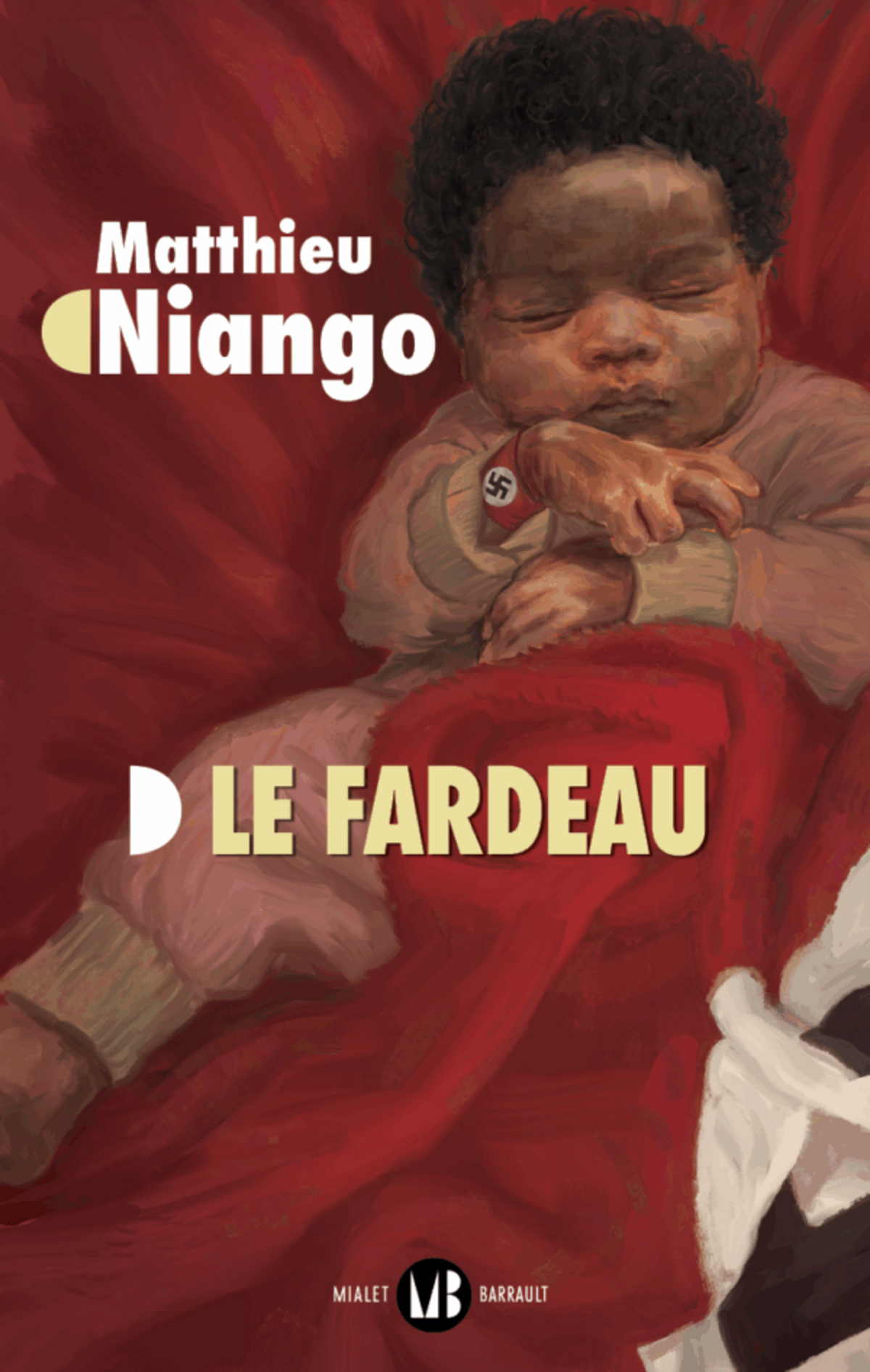

Agrandissement : Illustration 1

Le fardeau (édité par Mialet-Barrault, département des éditions Flammarion) se lit comme un roman policier (un polar historique, plus précisément), mais ce n’est pas un roman. Certes, Matthieu Niango fait parfois appel à son imagination pour combler quelques trous dans sa narration. Mais les principaux faits qu’il expose sont indiscutables. D’abord aidé par un ami historien, puis par différents membres de sa famille, il a mené durant des années une enquête approfondie, qui l’a conduit en Lorraine, en Belgique, en Allemagne et en Hongrie. Comme une bonne partie de ses découvertes est résumée en quatrième de couverture, et même dans les premières pages du livre, je pense ne pas « spoiler » votre lecture en les exposant à mon tour.

Tout d’abord, la mère de Matthieu Niango est née dans un Lebensborn, c’est-à-dire une pouponnière nazie. Himmler, le chef de la SS, était tellement obsédé par le désir de reconstituer la « race nordique » originelle qu'il a présidé à la création de centres destinés à accueillir des femmes « aryennes » mariées ou ayant une liaison avec un officier SS, afin qu’elles y donnent naissance à des bébés parfaits, avenir d’un peuple germanique renouvelé. La mère de Matthieu Niango est née dans l’unique Lebensborn de Belgique. Elle a été confiée au IIIe Reich par sa mère biologique, une jeune Hongroise arrivée à Bruxelles quand elle était encore enfant. Or – et c’est là une autre découverte importante – cette femme blonde, dont le physique correspondait parfaitement aux critères délirants du racialisme nazi, avait très probablement un grand-père juif. Un autre paradoxe remarquable, c’est que la mère de Matthieu Niango a épousé un Ivoirien, donnant naissance à ce qui constituait le pire cauchemar des nazis : des enfants métis, issus du mélange entre une lignée « aryenne » et une prétendue « race inférieure ».

Le récit de Matthieu Niango est très instructif, en ce qu’il révèle une histoire encore mal connue en Europe, qui concerne non seulement l’Allemagne, mais aussi les pays qui ont été occupés ou annexés par le IIIe Reich. La France ne fait pas exception, puisqu’elle a accueilli – parfois sans humanité – plusieurs enfants issus des Lebensborn, dont la mère de Matthieu Niango.

Mais Le fardeau n’a pas seulement un intérêt historique : il exprime des sentiments très forts, parfois violents, où se mêlent l’horreur, la douleur, la rancœur, mais aussi la joie née de belles rencontres et un certain apaisement que l’auteur finit par trouver après avoir eu la force de regarder en face une histoire familiale traumatisante.

Cette histoire particulière, c’est d’une certaine façon la nôtre. Comme le rappelle Matthieu Niango, la montée en puissance des partis politiques racistes nous montre que les délires meurtriers du nazisme ont une descendance bien vivace. Que nous soyons ou non victimes de racisme, nous ne pouvons pas rester indifférent-e-s à ce passé qui n’est jamais vraiment passé.

Pour finir, j’aimerais exposer trois réflexions générales que Le fardeau m’a inspirées. La première, c’est que les idéologies racistes – tout comme les idéologies sexistes – sont horriblement abstraites. Dans Les origines du totalitarisme (tome I : Sur l’antisémitisme), Hannah Arendt rappelle que les anti-dreyfusards avaient l’illusion d’être lucides, d’avoir une connaissance concrète du « pays réel », contrairement aux défenseurs des droits de l’homme, qui avaient une vision très générale, abstraite, de l’être humain. En réalité, comme l’explique Arendt, c’étaient la Ligue des Droits de l’Homme et les dreyfusistes qui étaient les plus lucides. Parce qu’ils n’étaient pas aveuglés par l’antisémitisme, ils voyaient Dreyfus comme une personne humaine, dans sa singularité, sa subjectivité et ils lui attribuaient une valeur irremplaçable. Les anti-dreyfusards, au contraire, rangeaient Dreyfus dans une catégorie abstraite et fantasmatique : celle du Juif, forcément fourbe, traître par nature.

Ma deuxième remarque, c’est que cette abstraction a un corollaire terrifiant : elle rend possible une immense froideur, voire un mépris absolu à l’égard des vies humaines. Les êtres humains n’étant plus considérés concrètement, ils n’ont plus de valeur en eux-mêmes. Ils doivent être sacrifiés à une idole froide et abstraite : la Race, la Nation, le Volk. Cela se traduit, au quotidien, par un système discriminatoire. Dans les cas extrêmes, comme cela fut le cas pendant la seconde guerre mondiale ou comme c’est le cas actuellement à Gaza, cela peut aller jusqu’au génocide.

Ma troisième remarque, c’est que le racisme systémique est nuisible à tout le monde, y compris aux personnes appartenant aux catégories privilégiées. Cela est très bien montré dans Le fardeau. Les enfants des Lebensborns ont terriblement souffert pendant et après la guerre. Ce fut particulièrement le cas en Norvège, où ils rappelaient à la fois un occupant détesté et la honteuse collaboration d’une partie de la population. Mais ils n’auraient pas forcément été heureux si les nazis avaient gagné la guerre. Si, dans les Lebensborns, ils étaient bien nourris, bien traités sur le plan physique, ils manquaient cruellement d’affection. Destinés à devenir à leur tour des machines à produire de purs « aryens », ils n’étaient pas respectés ni aimés pour eux-mêmes.

Peut-être y a-t-il, dans cette histoire tragique, une raison d’espérer : la société rêvée par les racistes, les masculinistes ou les libertariens (trois groupes qui ne sont pas sans lien) est une société dure, froide, sans amour et sans vie, donc peu désirable. Si nous voulons combattre la gangrène de l’extrême droite, il est sans doute utile que nous ayons de bons arguments. Mais il est aussi important, voire plus encore, que nous contribuions, chacun à notre niveau, à construire une société aimable, épanouissante, formée d’individus libres, égaux, attentifs les uns aux autres. Nous devons prouver qu’une telle société est infiniment plus désirable que la réalisation d’un idéal de pureté raciale, religieuse ou ethnique.