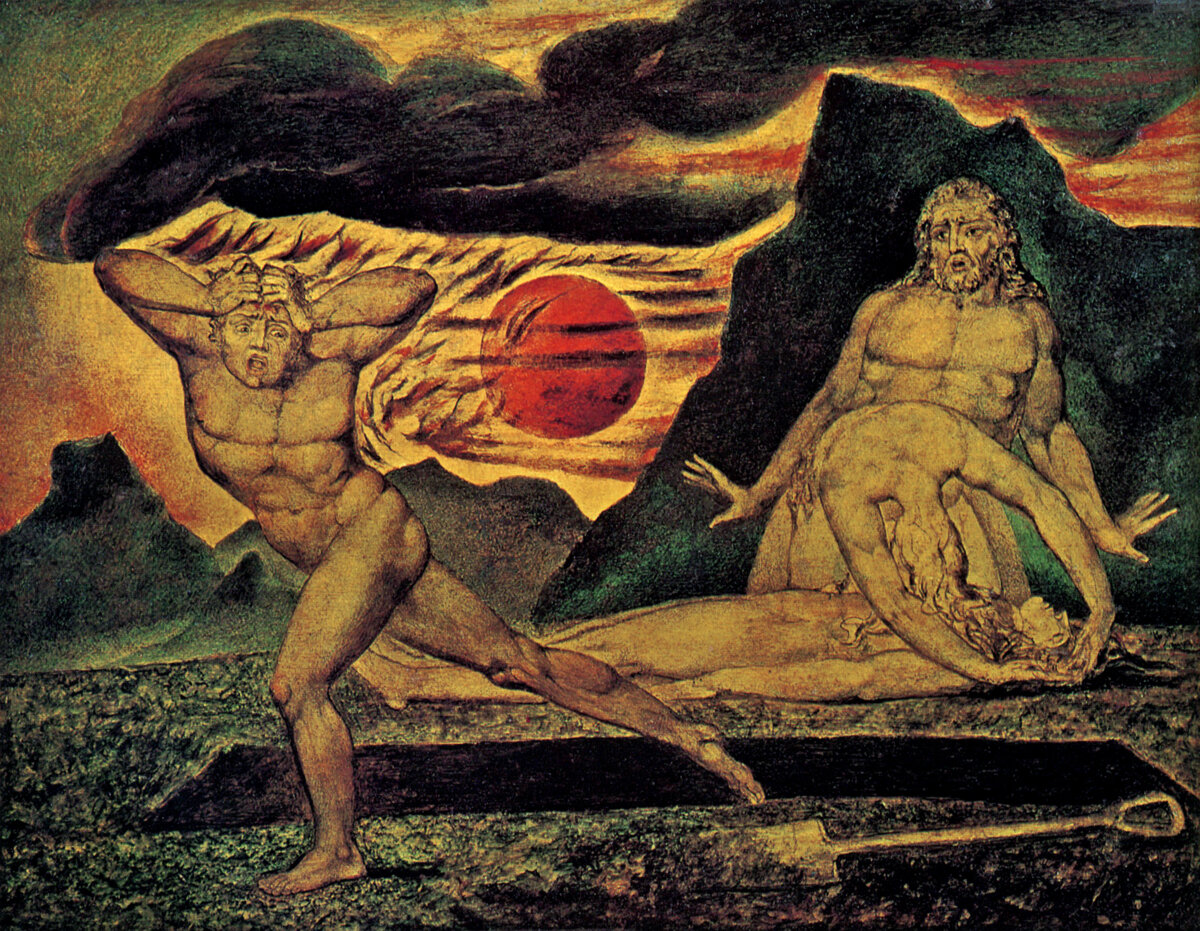

Agrandissement : Illustration 1

Une arme au service des opprimés

Il est dans l’intérêt des dominants de ne pas s’embarrasser de scrupules moraux. S’ils commencent à se sentir coupables de la violence qu’ils font subir aux personnes dominées, ils risquent de faire s’effondrer l’ordre social et les privilèges qu’il implique. Le rôle des idéologies conservatrices ou réactionnaires n’est donc pas seulement de persuader les dominés de se soumettre : c’est aussi, peut-être surtout, de donner bonne conscience aux dominants. Certaines d’entre elles sont allées très loin dans ce sens, en soutenant que la mauvaise conscience n’est qu’une invention des faibles, et qu’elle est contraire à l’ordre naturel des choses. On trouve déjà un tel discours dans la bouche d’un des personnages les plus intéressants de Platon : Calliclès (cf. l’annexe n°1), un jeune aristocrate très ambitieux et totalement décomplexé. Pour Calliclès, les lois démocratiques d’Athènes ont été créées par et pour les faibles, pour instaurer une égalité entre les citoyens et se protéger ainsi contre la violence des forts – ces individus courageux, passionnés, que la nature a désignés pour gouverner la masse des médiocres et des lâches. La démocratie repose donc sur une illusion : l’idée que les citoyens seraient naturellement égaux et mériteraient d’avoir les mêmes droits. Comment les forts, dans la cité d’Athènes, ne se révoltent-ils pas contre cet ordre social mensonger et injuste ? Pour Calliclès, la faute en revient à une éducation contre-nature, qui intoxique les forts dès leur plus jeune âge en expliquant qu’il est vilain d’avoir trop d’ambition et de ne pas respecter l’égalité démocratique. Pour Calliclès, il faudrait que les « lions », ceux qui sont naturellement les plus forts et les meilleurs, se débarrassent du joug de la mauvaise conscience, de manière à faire triompher la vraie justice, c’est-à-dire la loi du plus fort. Cette idée, on la retrouve dans des idéologies variées : la philosophie de Sade, le darwinisme social, la pensée de Nietzsche, le nazisme… Au-delà de leurs différences considérables, toutes ces pensées ont en commun deux idées hautement discutables qu’on peut ainsi résumer :

1. Il est juste que l’ordre social soit fondé sur l’ordre naturel.

2. L’ordre naturel, c’est la violence exercée par les plus forts sur les plus faibles.

De ces deux idées, il est aisé d’en déduire une troisième : les forts n’ont pas à avoir mauvaise conscience de la violence qu’ils font subir aux plus faibles.

Ce raisonnement, on s’en doute, suscite plusieurs objections, qu’on pourra découvrir dans l’annexe n°2. Quoi qu’il en soit, les idéologies qui prétendent justifier la violence des dominants par un ordre naturel ne sont plus guère audibles dans les débats publics – d’autant que les horreurs commises par les nazis ont grandement contribué à les discréditer. En revanche, l’idée que les dominants doivent arrêter d’avoir mauvaise conscience n’a pas disparu, bien au contraire. En France, on la trouve notamment dans une certaine droite « décomplexée », celle de Copé et de Sarkozy, une droite qui a voulu mettre fin à la « repentance » à l’égard des anciennes colonies et des descendants d’esclaves.

On la trouve aussi dans une célèbre tribune signée par un collectif de 100 femmes, qui prétendait lutter contre les excès du mouvement Me Too en défendant un droit des hommes à « importuner » les femmes. Même si elles pensaient lutter contre le puritanisme et un retour à un ordre moral réactionnaire, il est permis de penser que les signataires de ce texte apportaient un soutien à une domination sexiste dont elle minimisait la violence. Elles ont d’ailleurs reçu une réponse cinglante de la part d’une trentaine de féministes.

Quant aux dirigeants politiques actuels, ils n’ont même plus besoin de faire de grands discours pour se libérer d’un sentiment de culpabilité : parfaitement décomplexés, ils enchaînent avec le sourire les attaques verbales, juridiques et physiques contre les pauvres, le droit du travail, les personnes au chômage, la Sécurité sociale (et notamment la retraite pas répartition), les personnes étrangères ou de confession musulmane, les Gilets Jaunes, les écologistes, les personnes qui soutiennent le peuple palestinien… la liste n’est pas exhaustive.

Il y a donc d’excellentes raisons de penser que la mauvaise conscience est un moyen utile pour limiter la violence des dominants. Plus ces derniers se sentent innocents, moins ils se restreignent. Plus ils intériorisent la réprobation générale à leur égard, plus ils modèrent leurs appétits de richesses et de pouvoir. Encore faut-il que cette réprobation existe. Si des hommes comme Strauss-Kahn, Depardieu ou Darmanin peuvent traiter des femmes avec violence ou/et mépris, c’est parce qu’ils y sont encouragés par la lâcheté, l’indifférence ou la complaisance de leur entourage.

Une boussole souvent trompeuse

Il faudrait cependant se garder de faire de la mauvaise conscience une valeur en soi. C’est un outil utile pour limiter le pouvoir de nuisance des dominants, certes, mais elle ne suffit pas à rendre les êtres humains réellement moraux et justes. Elle est même, bien souvent, un moyen utilisé par les dominants pour affaiblir les dominés. Voyons plus précisément ces deux points.

Tout d'abord, essayons de comprendre en quoi consiste la mauvaise conscience. Pour Kant, chaque être humain a en lui une sorte de tribunal intérieur où il est à la fois accusé, juge et avocat. (Cf. le texte dans l’annexe n°3.) Parce qu’il a une conscience morale, il examine ses propres actions pour déterminer si elles sont mauvaises ou non, et se punit lui-même lorsqu’il se rend compte qu’il a mal agi en éprouvant de la mauvaise conscience. Mais d’où vient ce dédoublement interne ? Comment peut-on être à la fois juge et accusé-e ? D’après Kant, cela vient de ce que l’être humain a une nature double. En tant qu’animal, il se laisse guider par sa sensibilité, recherche le plaisir et fuit la souffrance. Mais en tant qu’il est doué de raison, il se donne à lui-même une loi morale, une loi universelle, indépendante des circonstances, et il agit par pur respect pour cette loi, même si cela le prive de certains plaisirs. Cette loi implique, par exemple, de ne pas traiter un être humain simplement comme un moyen, un instrument à exploiter. Elle s’oppose à toutes les formes d’esclavage et, plus généralement, à toutes les violences exercées contre des innocents.

C’est cette double nature – animale et raisonnable – qui explique que l’être humain ne respecte pas toujours la loi morale, et qu’il éprouve de ce fait de la mauvaise conscience. S’il était simplement un animal, l’être humain ne serait ni bon ni mauvais : il agirait sans aucune notion du bien et du mal, il serait amoral, en deçà de tout comportement moral. S’il était, comme Dieu, purement raisonnable, il agirait toujours de manière morale, donc d’une manière parfaitement libre, car il obéirait à la loi qu’il se serait lui-même donnée, sans être soumis à aucune contrainte extérieure. C’est parce que nous sommes à la fois raisonnables et déraisonnables que nous pouvons succomber à nos désirs égoïstes, puis nous repentir de ces actions qui sont indignes de la meilleure partie de nous-mêmes.

Mais comment ces deux côtés de l’être humain – la raison et la sensibilité – peuvent-ils agir l’un sur l’autre, alors qu’ils ne sont pas du tout de même nature ? Comment la raison peut-elle, parfois, vaincre notre tendance animale à l’égoïsme ? Comment la sensibilité peut-elle triompher de la raison qui, pourtant, est censée agir de manière parfaitement libre ? Kant n’apporte pas de réponse vraiment satisfaisante à cette question. On trouvera dans l'annexe n°4, une critique plus détaillée de ce dualisme moral. Elle m'amène à penser que cette fameuse voix de la conscience est moins un écho de notre raison que le résultat d’une intériorisation de normes sociales et familiales qui sont loin d’être toutes raisonnables. Cette conscience morale, qui nous punit lorsque nous pensons avoir mal agi, c’est au fond ce que Freud appelle « surmoi », un surmoi qui peut dans bien des cas s’avérer sadique, excessif, destructeur, tout à fait contraire à la raison.

Mais il n’est nul besoin d’adhérer à la théorie de Freud pour se rendre compte que le sentiment de culpabilité est loin d’être toujours raisonnable. Il suffit pour cela de s’initier un peu à l’ethnologie et à l’anthropologie culturelle, pour se rendre compte que les normes morales varient considérablement d’une société à l’autre. Ce qui est un devoir dans une société pourra être considéré comme un crime dans une autre. Mais la sociologie historique de Norbert Elias nous apprend aussi que les normes d’une même société peuvent changer considérablement avec le temps. Entre le 15ème et le 19ème siècle, le surmoi des élites françaises s’est profondément transformé. Cette évolution n’est pas simplement psychique ou intellectuelle : elle est liée à une lente modification des structures sociales et politiques, et notamment à l’apparition progressive de l’État et à la transformation d’une aristocratie guerrière en une noblesse de cour, qui recourt davantage à la ruse et au raffinement pour satisfaire ses ambitions qu’à la violence physique.

On le voit, les morales varient beaucoup suivant les époques, les cultures et les sociétés. Le sentiment de culpabilité est donc rarement quelque chose de raisonnable, puisque la raison est le pouvoir de s’élever au-dessus des intérêts et points de vue particuliers de manière à penser et à agir selon des principes universels.

Un instrument de domination

Mais il faut aller plus loin : puisque le sentiment de culpabilité est lié à l’intériorisation de normes sociales, il est très souvent un instrument au service des individus et des groupes dominants. En effet, les sociétés connues sont presque toujours structurées par des rapports de domination – ne serait-ce que la domination masculine, qui est sans doute la plus répandue, y compris dans des sociétés où il n’existe pas de classes sociales ni de contrainte étatique.

Dans presque toutes les sociétés, la morale est donc – au moins en partie – un moyen de réfréner le désir de révolte, en culpabilisant les opprimés ou les personnes qui seraient tentées de leur venir en aide. Mark Twain est peut-être l’un des premiers écrivains à avoir clairement identifié ce dispositif. Dans un merveilleux passage des Aventures de Huckleberry Finn, il nous dépend les tourments moraux du héros éponyme, un jeune adolescent qui descend le Mississippi sur un radeau afin de fuir la « sivilisation » et les brutalités de son ivrogne de père. En chemin, il rencontre un esclave en fuite, Jim, avec lequel il se lie d’amitié. Mais la mauvaise conscience le torture : non seulement il se rend complice d’un crime, en ne dénonçant pas Jim aux autorités, mais il se montre ingrat envers la propriétaire, une vieille dame qui a essayé de l’éduquer et s’est toujours montrée bienveillante envers lui. Finalement, Huckleberry décide d’envoyer balader sa mauvaise conscience, au risque de brûler plus tard en enfer, et de suivre ses sentiments naturels.

Malheureusement, ce que décrit Mark Twain ne se retrouve pas seulement dans la fiction. Partout, les dominants cherchent à affaiblir les dominés en les culpabilisant. Ils peuvent pour cela chercher les faiblesses morales de leurs subordonnées afin de les discréditer aux yeux de la société et à leurs propres yeux : « Vous nous accusez d’être les méchants. Mais balayez un peu devant votre porte : vous non plus, vous n’êtes pas irréprochables ». Ils peuvent aussi, comme dans l’exemple de Huckleberry Finn, tenter de culpabiliser des gens au nom d’une règle apparemment morale, mais en réalité injuste : « Saint Paul a dit que tout pouvoir vient de Dieu. Donc, si vous vous révoltez contre votre père, votre mari ou contre le roi, vous allez contre Dieu lui-même, qui est la source de tout bien et de toute justice. »

Une autre tactique consiste à faire appel à d’authentiques sentiments moraux, tout à fait compatibles avec la raison, mais en les détournant à des fins tout à fait immorales, en exerçant sur les dominés un chantage indigne. Deux exemples peuvent illustrer cela. Le premier, c’est celui d’hommes violents, qui tâchent de culpabiliser leur compagne qui souhaitent les quitter en menaçant de se suicider.

Le deuxième exemple, c’est celui des discours politiques prétendant justifier une réduction des dépenses publiques par la nécessité de résoudre le problème de la dette de l’État : « Si vous ne voulez pas vous serrer la ceinture, alors vous allez transférer le poids de la dette sur la tête de vos enfants et de vos petits-enfants. C’est bien cela que vous voulez ? » Ce discours est faux pour deux raisons au moins :

- la dette publique est souvent moins catastrophique qu'on le prétend ;

- elle est en grande partie le résultat de choix politiques (diminution des recettes de l'État à cause de cadeaux fiscaux) effectués par ces mêmes gouvernants qui essaient de nous culpabiliser.

Mais, aussi faux soit-il, ce discours culpabilisateur a probablement une certaine efficacité, notamment sur les gens qui n'ont pas eu le temps de s'informer. Sur cette question de la dette publique, cf. cette page du site de France Culture et cette émission toute récente.

L’amour et la raison valent mieux que la mauvaise conscience

On vient de voir que la mauvaise conscience est non seulement peu fiable, mais qu’elle sert bien souvent les intérêts des groupes dominants. Nous allons maintenant voir qu’il est possible, dans une certaine mesure, de s’en libérer sans pour autant devenir des individus immoraux, violents et déréglés.

L’auteur dont je vais surtout m’inspirer ici est Spinoza, dont on pourra trouver un texte dans l’annexe n°5. Pour ce philosophe, des affects comme l’humilité ou le repentir peuvent avoir une certaine utilité sociale dans la mesure où ils empêchent les êtres humains de se croire tout permis. Le repentir étant lié à la mauvaise conscience, on peut en déduire que Spinoza voit une certaine utilité dans celle-ci. Il n’empêche que ces deux affects ne sont pas en soi raisonnables, parce que ce sont des formes de tristesse. La tristesse est un affect lié à une diminution de la puissance d’agir. Nous sommes tristes lorsque nous subissons des causes extérieures, comme le fait d’être condamné par la justice ou par la société. Même si ces causes sont intériorisées (comme c’est le cas dans la mauvaise conscience), elles n’en sont pas moins extérieures, au sens où nous les subissons et où elles ne viennent pas de nous. Spontanément, nous n’avons pas mauvaise conscience. La raison, au contraire, est une activité spontanée, liée à notre nature, et elle n’implique aucune tristesse. Plus nous utilisons notre raison, plus nous comprenons les causes qui nous font agir, et plus nous sommes actifs : au lieu de nous laisser emporter par des passions, c’est-à-dire d’être passifs face à des causes extérieures, nous agissons en fonction de notre propre nature, en comprenant ce qui nous est vraiment utile. Au lieu de nous laisser dévorer par des affects comme la peur, la jalousie, l’envie, la haine, nous comprenons que nous avons tout intérêt à nous associer aux autres êtres humains, à la fois physiquement et moralement. La raison nous invite ainsi à cultiver l’amour des autres êtres humains, dans la mesure où cette union nous rend plus puissants, donc plus libres et plus heureux. Ainsi, au lieu d’agir par peur d’être condamnés par les autres (ou par cette intériorisation de la société qu’est notre conscience « morale »), nous aurons du plaisir à nous comporter de manière juste et respectueuse, et nous contribuerons à notre modeste niveau à rendre la société un peu moins injuste et un peu plus raisonnable. Et pour ce faire, nous chercherons moins à condamner les personnes commettant des injustices – même si des sanctions resteront toujours nécessaires, probablement – qu’à essayer de comprendre les mécanismes qui les ont conduit à mal agir : on ne peut pas combattre efficacement un mal sans connaître ses causes.

Pour terminer, j’aimerais insister sur un point important : la moralisation d’une société ne peut être seulement le résultat d’une transformation des individus. Comme on l’a vu avec Norbert Elias, il y a des liens étroits entre les structures politiques et sociales, les mœurs collectives et la conscience intime du bien et du mal. Il n’y a pas à séparer l’intérieur de l’extérieur, l’individuel du collectif, la vie de l’esprit des conditions matérielles d’existence. Tout est lié. L’amélioration intellectuelle et morale des individus peut contribuer, peu à peu, à une transformation sociale et politique. Mais, à l’inverse, cette transformation collective est indispensable à celle des individus. Plus une société devient démocratique – à tous les niveaux, y compris dans les entreprises, les familles, les syndicats, les associations… – plus les normes en vigueur ont des chances de se rapprocher de l’idéal moral que Kant s’est efforcé de définir. La mauvaise conscience devient alors moins illusoire, parce qu’elle reflète un écart avec d’authentiques valeurs raisonnables, universelles, susceptibles d’être partagées par tous les êtres humains. Moins la société est structurée par des rapports de domination, moins la mauvaise conscience peut être utilisée comme une arme par les dominants. Mais on peut aller plus loin et considérer, avec Spinoza, qu’une société organisée par de bonnes lois permet davantage la liberté d’expression, qui favorise à son tour l’épanouissement de la raison des individus, ce qui rend la mauvaise conscience moins nécessaire.

Annexe n°1 : extrait du Gorgias de Platon

Calliclès : […] Mais, selon moi, les lois sont faites pour les faibles et par le grand nombre. C’est pour eux et dans leur intérêt qu’ils les font et qu’ils distribuent les éloges ou les blâmes ; et, pour effrayer les plus forts, ceux qui sont capables d’avoir l’avantage sur eux, pour les empêcher de l’obtenir, ils disent qu’il est honteux et injuste d’ambitionner plus que sa part et que c’est en cela que consiste l’injustice, à vouloir posséder plus que les autres ; quant à eux, j’imagine qu’ils se contentent d’être sur le pied de l’égalité avec ceux qui valent mieux qu’eux.

Voilà pourquoi, dans l’ordre de la loi, on déclare injuste et laide l’ambition d’avoir plus que le commun des hommes, et c’est ce qu’on appelle injustice. Mais je vois que la nature elle‑même proclame qu’il est juste que le meilleur ait plus que le pire et le plus puissant que le plus faible. Elle nous montre par mille exemples qu’il en est ainsi et que non seulement dans le monde animal, mais encore dans le genre humain, dans les cités et les races entières, on a jugé que la justice voulait que le plus fort commandât au moins fort et fût mieux partagé que lui. De quel droit, en effet, Xerxès porta‑t‑il la guerre en Grèce et son père en Scythie, sans parler d’une infinité d’autres exemples du même genre qu’on pourrait citer ? Mais ces gens‑là, je pense, agissent selon la nature du droit et, par Zeus, selon la loi de la nature, mais non peut‑être selon la loi établie par les hommes. Nous formons les meilleurs et les plus forts d’entre nous, que nous prenons en bas âge, comme des lionceaux, pour les asservir par des enchantements et des prestiges, en leur disant qu’il faut respecter l’égalité et que c’est en cela que consistent le beau et le juste. Mais qu’il paraisse un homme d’une nature assez forte pour secouer et briser ces entraves et s’en échapper, je suis sûr que, foulant aux pieds nos écrits, nos prestiges, nos incantations et toutes les lois contraires à la nature, il se révoltera, et que nous verrons apparaître notre maître dans cet homme qui était notre esclave ; et alors le droit de la nature brillera dans tout son éclat.

Platon, Gorgias – traduction d’Émile Chambry

Annexe n°2 : quelques arguments contre l’idée que la violence des dominants serait justifié par une loi naturelle

On peut d’abord contester l’idée que les rapports de domination soient fondés sur une inégalité naturelle entre les êtres humains. La supériorité des dominants s’explique bien davantage par des causes politiques, sociales et culturelles. Comme l’explique Hobbes, à l’état naturel, tous les êtres humains sont à peu près égaux. Même ceux qui sont un peu plus avantagés par la nature que les autres ne peuvent exercer un pouvoir durable, parce qu’ils peuvent être tués suite à une alliance momentanée des plus faibles. Ce sont les institutions sociales et politiques qui vont faire apparaître des inégalités massives et durables entre les individus et entre les groupes humains.

Ensuite, comme l’explique Rousseau dans Du contrat social, l’idée d’un droit du plus fort fondé en nature est une contradiction dans les termes. Les notions de droit et de justice font référence à des lois instituées par des êtres conscients, et qui peuvent être transgressées, contrairement aux lois de la nature. Dans un combat, le plus fort l’emporte toujours sur le plus faible, c’est une loi de la nature. Mais il est possible à des êtres conscients d’instituer des règles de droit pour interdire ou encadrer les combats. Seules de telles règles, parce qu’elles sont créées et mises en œuvre par des êtres raisonnables, qui agissent de manière consciente et volontaire, méritent d’être qualifiées de justes.

Enfin, c’est une erreur de croire que la nature se résume à une guerre continuelle de chaque être vivant contre tous les autres. Il y a bien sûr des rivalités, et une violence des prédateurs à l’égard des proies, mais il y a aussi de la coopération – entre individus d’une même espèce comme entre individus d’espèces différentes – et même une assistance apportée aux plus faibles par les plus forts. Cela a déjà été admis par Darwin à propos de l’espèce humaine. Mais cela a été aussi affirmé pour d’autres espèces par le géographe, zoologiste et militant anarchiste Kropotkine. Cf. à ce sujet son ouvrage L'Entr'aide – Un facteur de l'évolution. Depuis, de nombreux éthologues ont confirmé ce point. On pourra lire à ce propos Différents – Le genre vu par un primatologue, un livre passionnant du primatologue et éthologue Frans de Waal.

Une autre objection qu'on pourrait faire à l'idée que la tyrannie des « forts » serait naturelle se trouve dans le Gorgias de Platon : Socrate y explique que les besoins humains sont naturellement limités, et que la tyrannie des « forts » souhaitée par Calliclès n’est donc pas conforme à la nature, car elle est liée à un désir sans limite de puissance et de richesses. Toutes les personnes obsédées par le désir de dominer leurs semblables sont des malades, des gens qui ne parviennent pas à limiter leurs désirs parce qu’ils ont l’âme obscurcie par des illusions. Il n’est donc pas du tout évident que, dans l’espèce humaine, la loi du plus fort soit si naturelle qu’elle en a l’air. Les besoins naturels sont limités, et l’être humain possède une faculté naturelle – la raison – qui lui permet dans une certaine mesure d’y voir plus clair dans ses désirs et de s’imposer à lui-même des règles, non seulement pour le bien d’autrui mais pour son propre bonheur.

Annexe n°3 – Texte de Kant sur le tribunal de la conscience

« Chapitre I

Du devoir de l’homme envers lui-même comme juge naturel de lui-même

§ 13

Tout concept de devoir contient une contrainte objective intervenant à travers la loi (comme impératif moral devant limiter notre liberté) et relève de l’entendement pratique qui fournit la règle ; mais l’imputation intérieure d’un acte comme constituant un cas soumis à la loi (in meritum aut demeritum) appartient à la faculté de juger (judicium), laquelle, comme principe subjectif de l’imputation de l’action, juge avec force de loi si l’action a eu lieu ou non comme acte (comme action soumise à une loi) – ce à quoi succède alors la conclusion de la raison (la sentence), c’est-à-dire la réunion de l’action avec son juste effet (la condamnation ou l’acquittement) : c’est là, globalement, ce qui se passe devant un tribunal (coram judicio), que l’on nomme cour de justice (forum) en tant qu’il est une personne morale procurant une efficacité à la loi. Le sentiment d’un tribunal intérieur inscrit en l’homme (« devant lequel ses pensées s’accusent ou se disculpent l’une de l’autre ») correspond à la conscience morale.

Tout homme a une telle conscience et se trouve observé, menacé et, en général, tenu en respect (un respect lié à la crainte) par un juge intérieur, et cette puissance qui, en lui, veille sur les lois n’est pas quelque chose qu’il se forge lui-même (arbitrairement), mais elle est incorporée dans son être. Elle le suit comme son ombre s’il songe à lui échapper. Il peut certes par des plaisirs et des distractions se rendre insensible ou s’endormir, mais il ne peut éviter par la suite de revenir à lui-même ou de se réveiller dès qu’il perçoit la voix terrible de cette conscience. Au demeurant peut-il en arriver à l’extrême infamie où il ne se préoccupe plus du tout de cette voix, mais il ne peut du moins éviter de l’entendre.

Cette originaire disposition intellectuelle et (puisqu'elle est représentation du devoir) morale qu'on appelle conscience possède en elle-même cette particularité que, bien que ne soit en jeu dans cette affaire que le rapport de l'homme avec lui-même, il se voit pourtant forcé par sa raison d'agir comme sur l'ordre d'une autre personne. Car il s'agit ici de conduire une cause judiciaire (causa) devant un tribunal. Mais considéré celui qui est accusé par sa conscience comme ne faisant qu'une seule et même personne avec le juge, c'est se forger une représentation absurde d'une cour de justice, dans la mesure où, dans ce cas, l'accusateur perdrait toujours. De là vient que, si elle ne doit pas entrer en contradiction avec elle-même, la conscience morale de l'homme, à propos de tous ses devoirs, doit nécessairement concevoir, comme juge de ses actions, un autre (à savoir l'homme en général) qu'elle-même. Cela dit, cet autre peut aussi bien être une personne réelle qu'une personne simplement idéale que la raison se donne à elle-même*.

* La double personnalité d'après laquelle l'homme qui, dans sa conscience, s'accuse et se juge, doit se concevoir lui-même, ce double moi qui, d'une part, doit comparaître, tremblant, à la barre d'un tribunal qui lui est pourtant confié en personne, mais qui, d'autre part, a entre ses mains la fonction de juge par suite d'une autorité naturelle, mérite une explication pour que la raison n'entre pas en contradiction avec elle-même. Moi qui suis l'accusateur, mais aussi l'accusé, je suis un seul et même homme (numero idem) ; reste que, comme sujet de la législation morale procédant du concept de la liberté, dans le cadre de laquelle l'homme est soumis à une loi qu'il se donne lui-même (homo noumenon), il est à considérer comme un autre être que l'homme sensible doué de raison (specie diversus), mais cela uniquement du point de vue pratique – dans la mesure où , sur la relation causale de l'intelligible au sensible, il n'y a aucune théorie – , et cette différence spécifique est celle des facultés (supérieures et inférieures) qui caractérisent l'homme. C'est l'homme nouménal qui est l'accusateur, vis-à-vis duquel l'accusé a droit à une assistance juridique (son avocat). Après clôture des débats, le juge intérieur, en tant que personne détenant la puissance, prononce la sentence sur le bonheur ou le malheur comme conséquences morales de l'action jugée ; mais en cette qualité nous ne pouvons par notre raison poursuivre plus longtemps la puissance de ce juge (en tant que maître du monde), et il ne nous reste au contraire qu'à respecter son jubeo ou veto inconditionné. »

Kant, Métaphysique des mœurs, Doctrine de la vertu – Traduction Alain Renaut – GF Flammarion

Annexe n°4 – Quelques objections à la philosophie morale de Kant

Comment la raison et la sensibilité, qui sont de natures totalement différentes, peuvent-elles agir l'une sur l'autre ? Comment se fait-il que ma raison puisse venir à bout de mes tendances égoïstes, tendances liées à mon animalité ? Et comment, au contraire, puis-je me laisser aller à l'égoïsme alors que ma conscience morale, en tant qu'elle est raisonnable, est parfaitement libre à l'égard de toute influence sensible ? Kant a d'autant plus de mal à l'expliquer qu'il considère que les deux côtés de notre « moi » (le moi raisonnable, qui se donne librement une loi morale, et le moi empirique, subit des influences extérieures à cause de sa sensibilité) appartiennent à deux mondes bien différents : le monde « nouménal » (ou intelligible) et le monde « phénoménal » (ou sensible). En tant qu'être raisonnable, j'appartiens au « monde nouménal », c’est-à-dire à la réalité en soi – réalité sur laquelle je ne peux pas avoir de connaissance digne de ce nom, étant donné les limites de ma raison, mais seulement une croyance raisonnable. En tant qu'animal, j'appartiens au monde phénoménal, c'est-à-dire à la réalité telle qu'elle apparaît à ma conscience, et qui peut faire l'objet d'une connaissance scientifique. En tant que phénomène, l’être humain est un animal dont toutes les actions doivent s’expliquer par des causes extérieures (l’influence que notre environnement exerce sur notre système nerveux). Si j'étais seulement un homme phénoménal, guidé par ma sensibilité, je n'aurais aucune liberté. Mais l'existence de la loi morale en moi me donne la certitude que je suis libre grâce à ma raison, et que mes actions ont une cause qui n'est pas phénoménale, mais nouménale. Derrière mon apparente soumission aux lois de la nature (lois qui gouvernent à la fois mon corps et mon psychisme) se cache un moi libre, qui est au fond plus réel que mon moi phénoménal. Mais si le monde des phénomènes n’est qu’un reflet plus ou moins trompeur de la réalité en soi, alors pourquoi ne pas dire que nous sommes en soi libres, et que notre obéissance à nos désirs sensibles ne correspond pas à ce que nous sommes vraiment, dans la réalité en soi ? Kant, là encore, ne répond pas à cette question. D'un côté, il affirme que les phénomènes n'ont pas de réalité en soi. Ils sont seulement présents dans notre conscience, comme objets de perception ou comme représentations. D'un autre côté, il affirme qu'il y a une réelle influence du monde phénoménal sur le monde nouménal. Ma sensibilité peut réellement me pousser à commettre une faute morale, si je décide de m'y abandonner au lieu de suivre la voix de la raison. Et ce qui décide en dernier ressort, lors de ce conflit entre la raison et la sensibilité, c'est une étrange liberté, le « libre arbitre » , qui permet à un être humain de choisir arbitrairement, sans justification aucune, de privilégier la raison au détriment de ses penchants égoïstes, ou vice-versa.

Le dualisme de Kant semble même le conduire à une contradiction explicite. D’un côté, il affirme qu’une action morale ne peut pas être motivée par l’attrait d’une récompense ni par la peur d’une punition. Agir moralement, c’est simplement être fidèle à soi-même, respecter la loi qu’on s’est librement donnée en tant qu’être raisonnable. Mais en même temps, Kant suppose que la raison agit sur la sensibilité par un sentiment – le seul qui ait une origine raisonnable – qui est le respect pour la loi morale. Or, dans le texte auquel je me réfère maintenant, Kant associe ce respect à la crainte, et il parle même de la voix « terrible » de la conscience. Il y a donc, au moins une apparence, une certaine incohérence dans la philosophie morale de Kant : d’un côté, elle fonde la moralité sur une autonomie de la raison à l’égard de toute influence extérieure, et de l’autre elle semble admettre qu’une action morale puisse être motivée par une certaine forme de peur. Mais comment la peur peut-elle être autre chose que le sentiment d’une menace venant de l’extérieur, ou bien d’une présence étrangère à l’intérieur même du psychisme ?

On pourrait enfin faire une dernière objection à la philosophie morale de Kant : si la moralité consiste à agir par pur respect de la loi morale, alors qu'en est-il du respect d'autrui, en tant que personne en chair et en os ? Est-il vraiment moral de respecter une personne simplement en vertu d'une loi abstraite, qui ne tient absolument pas compte des particularités des uns et des autres ? Pour être vraiment moral, ne faudrait-il pas s'intéresser aux autres pour eux-mêmes, pour les personnes singulières qu'ils sont, et pas uniquement en tant qu'ils portent dans leur conscience une loi universelle extrêmement abstraite ?

Annexe n°5 : texte de Spinoza sur le repentir

PROPOSITION LIV

Le Repentir n’est pas une vertu, c’est-à-dire qu’il ne tire pas son origine de la Raison ; mais celui qui se repent de ce qu’il a fait, est deux fois misérable ou impuissant.

DÉMONSTRATION

La première partie de cette Proposition se démontre comme la Proposition précédente. La deuxième partie est évidente par la seule Définition du Repentir (Déf. 27 des Aff.). Car on se laisse vaincre premièrement par un Désir mauvais, puis par la Tristesse.

SCOLIE

Les hommes ne vivant guère sous le commandement de la Raison, ces deux affections, je veux dire l’Humilité et le Repentir, et en outre l’Espoir et la Crainte, sont plus utiles que dommageables ; si donc il faut pécher, que ce soit plutôt dans ce sens. Si en effet les hommes impuissants intérieurement étaient tous pareillement orgueilleux, s’ils n’avaient honte de rien et ne craignaient rien, comment pourraient-ils être maintenus unis et disciplinés ? La foule est terrible quand elle est sans crainte ; il n’y a donc à s’étonner que les Prophètes, pourvoyant à l’utilité commune, non à celle de quelques-uns, aient tant recommandé l’Humilité, le Repentir et le Respect. Et en effet ceux qui sont soumis à ces affections peuvent, beaucoup plus facilement que d’autres, être conduits à vivre enfin sous la conduite de la Raison, c’est-à-dire à être libres et à jouir de la vie des bienheureux.

Spinoza, Éthique, Quatrième partie : de la servitude de l’homme – Traduction Charles Appuhn – GF Flammarion