N.B. Dans ce texte, quand je parle du « territoire » au sens large sans précision, j’évoque en réalité à peu près le périmètre de ce qu’on appelle abusivement le « Grand Roissy » et qui fédère les deux intercommunalités de la Communauté d’Agglomération Roissy-Pays de France et de Paris-Terres d’Envol. « Abusivement », parce que contrairement aux idées reçues, le pôle de Roissy n’a jamais véritablement structuré l’espace local sur lequel il s’est implanté : les activités que l’aéroport a générées ont embauché à la marge la main-d’œuvre des populations résidentes. C’est pourquoi nous estimons que le terme « Roissy » ne constitue guère une caractéristique majeure du territoire et nous préférons lui restituer son vrai nom historique et géographique : le « Pays de France ».

Pour évaluer la pertinence d’un projet d’infrastructure de transport, il est indispensable de bien identifier les besoins de déplacements des populations du territoire concerné. A cette fin, nous avons entrepris une analyse détaillée des flux domicile-travail issus du recensement de 2016. Certes, il existe d’autres catégories de déplacements, mais seuls les flux liés à l’emploi sont structurants en matière de transports : ils sont contraints et concentrés aux heures de pointe, notamment l’HPM (heure de pointe du matin). C’est pourquoi ils déterminent la dimension des transports lourds, à forte capacité.

Il convient également de distinguer les transports de transit, qui relient des pôles entre eux et qui traversent rapidement les territoires sans les desservir (exemple la ligne 17 Nord Le Bourget /Roissy) et les transports de desserte, qui font du cabotage (plus d'arrêts, donc plus lents) entre les pôles et bassins d’habitat (exemple : le tram-train T 11 Épinay-sur-Seine /Le Bourget). Voir encadré (Figure 1).

Agrandissement : Illustration 1

Notre étude porte sur les flux effectués par l’ensemble des actifs « occupés » (ayant un emploi), habitant l’une ou l’autre des 22 communes principales du Pays de France : un ensemble qui cumule 600 000 habitants, 273 000 actifs dont 220 000 exerçant une activité [1]. Soit un excellent taux de couverture (80%) du total des déplacements domicile-travail des actifs du territoire. Nous présentons ci-après les principaux enseignements de notre analyse.

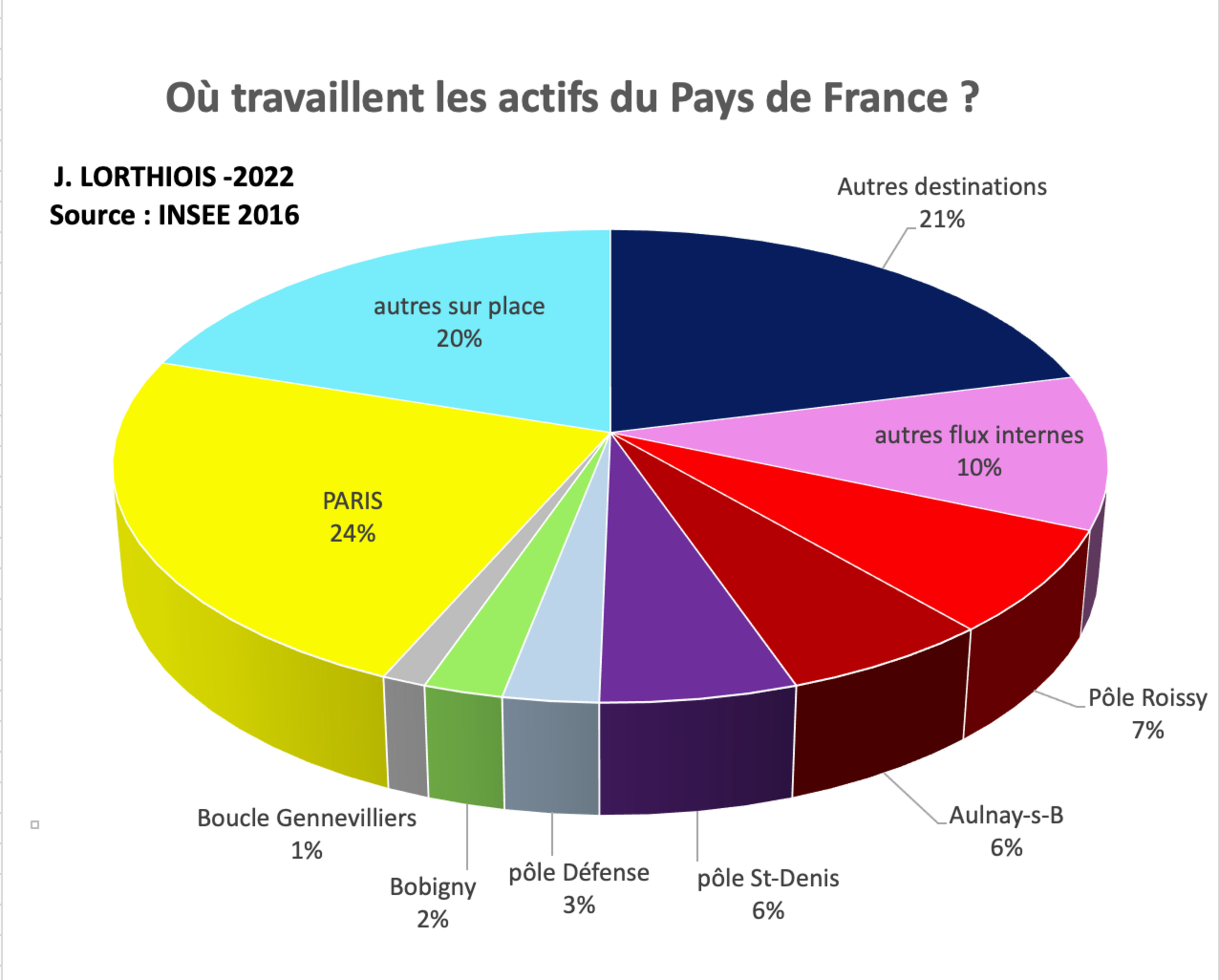

Chaque jour, 53 000 travailleurs « occupés » (ayant un emploi) du Pays de France exercent leur activité dans leur commune de résidence. Tandis que 174 000 autres actifs quittent leur commune - on les appelle les navetteurs – pour produire les richesses de différents pôles d’emplois, en premier lieu Paris. On distingue en I les flux locaux, internes au territoire ; en II, les flux vers les pôles de banlieue hors Pays de France ; en III, les flux vers la capitale.

I. LES FLUX DOMICILE-TRAVAIL LOCAUX

I.1. Importance de l'emploi « sur place »

Contrairement à une opinion largement répandue, la première destination des travailleurs du Pays de France n’est pas lointaine, c’est leur commune de résidence : 53 000 actifs travaillent « sur place » soit un habitant en activité sur 4 (24%). Pour ces derniers, il n’y a aucun besoin de transport lourd pour rejoindre leur lieu d’emploi, des modes légers (bus) ou doux (vélo, à pied) suffisent. L’importance de l’emploi sur place est liée à la forte densité de population des zones urbaines, qui représente un vaste marché de consommateurs. Celui-ci générant ce que j'appelle des « emplois résidentiels », à savoir « des activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services, visant la satisfaction des besoins des personnes résidant dans la zone », soit : petit commerce et artisanat ; filières sanitaire et sociale, éducation-formation ; services à la personne et de proximité, emplois publics ; économie sociale et solidaire. (On se reportera à un article de ce blog consacré spécifiquement à ce sujet [2]) On constate en effet une corrélation très forte entre « emploi sur place » et poids de population résidente : les services destinés aux habitants se localisent de façon privilégiée dans des fortes concentrations démographiques. A l’inverse, vouloir implanter sur le Triangle de Gonesse un équipement de services aux populations comme une Cité scolaire, dans un site interdit à l’habitat permanent est une hérésie totale.

Sur le graphique (Figure 2), nous indiquons « autres sur place » avec 43 300 flux, soit près de 20 % du total, car nous avons retiré - afin d’éviter les doubles comptes – les actifs habitant et travaillant sur la plateforme aéroportuaire de Roissy-Tremblay et dans la ville d’Aulnay-sous-Bois qui ont été comptabilisés plus loin, au titre des pôles d’emplois : ces derniers représentent ensemble 9 340 postes de travail supplémentaires « sur place ».

I.2. Roissy, pôle aéroportuaire posé sur le territoire, sans le structurer

Nous examinons ensuite le rôle local joué par les deux principaux pôles d’emplois situés sur le territoire d’analyse : Roissy-en-France et Aulnay-sous-Bois.

- Le pôle aéroportuaire accueille sur la commune de Roissy 13354 actifs habitant le Pays de France. Plus délicate est l’estimation de la part d’actifs travaillant à Tremblay-en-France à prendre en compte au titre de l’aéroport. En effet, rappelons qu’il s’agit d’une ville de 36 000 habitants, qui génère des « emplois résidentiels » en grand nombre. Nous avions estimé dans un article de ce blog déjà cité [2] que 32 % des emplois localisés à Tremblay étaient liés à l’activité aéroportuaire, les autres étant rattachés au pôle urbain. En affectant ce pourcentage au chiffre de « travail sur place » de la commune, on peut rattacher à l’activité aéroportuaire 1200 actifs Tremblaysiens, auxquels il convient de rajouter environ 1000 autres travailleurs venant des autres communes du Pays de France. Au total, le pôle de Roissy emploierait sur les deux communes environ 15 600 actifs habitant le Pays de France, soit 7, 1% du total de la main-d’œuvre résidente ayant un emploi.

Nous avons déjà expliqué à de nombreuses reprises (voir notamment un autre article de ce blog [3]) que des grands pôles spécialisés sur quelques filières d’activités (Roissy, Orly mais aussi dans une moindre mesure La Défense) constituent une réponse « marginale » aux besoins d’emplois de la main-d’œuvre résidente d’un bassin de proximité, positionnée sur une palette de milliers de métiers exercés par les actifs. Améliorer l’offre de transport ne modifie pas cette inadéquation : Roissy est un pôle métropolitain qui recrute sa main-d’œuvre sur 10 départements et deux régions : 300 communes de l’Oise alimentent en travailleurs la plateforme aéroportuaire, pour une centaine du Val d’Oise. Focaliser l’essentiel de l’offre de transports à destination des habitants du Pays de France sur la desserte de Roissy revient à négliger 93% des besoins de déplacements de la main-d’œuvre du territoire. Sans oublier qu’un équipement de transport fonctionne dans les deux sens : rajouter sur le territoire des transports lourds en radiale (reliant le centre de l’agglomération francilienne à la périphérie) permet à des travailleurs extérieurs du Cœur d’agglomération de venir plus facilement occuper les postes, dans le « bon sens » (trafic Paris/ banlieue non saturé), donc de constituer une redoutable concurrence à la population active locale, moins qualifiée. Ainsi, augmenter l’offre en termes d’emplois et de transports d'une façon « aveugle », c’est-à-dire sans cibler les besoins de la population active - dans ses spécificités professionnelles - risque d'accroître le chômage du territoire. Concourant ainsi à la multiplication de « villes dissociées » en banlieue, caractérisées par le phénomène suivant : « l’habitant n’y travaille pas, le travailleur n’y réside pas », avec des flux de déplacements croisés, entraînant une explosion des besoins de déplacements. Je renvoie à l’étude de cas que j’ai effectuée sur Gonesse [4] dont la dissociation s'est encore aggravée avec le recensement de 2019. En vingt ans (1999 - 2019) son nombre d’emplois a augmenté de 3344 postes, soit une croissance de près de 29% tandis que son taux de chômage a progressé de près de 11%. Pire encore, ces nouveaux emplois n'ont embauché aucun Gonessien supplémentaire : ils sont 8,5% de moins qu'autrefois à travailler sur place, alors que le nombre de travailleurs extérieurs a augmenté de 107%. Sur des communes telles que Gonesse, plus on rajoute de transports, moins les habitants travaillent sur place, plus les besoins de transports explosent ! Il faut absolument arrêter cette politique mortifère, qui ne pourrait que s’accentuer avec la mise en service de la ligne 17 Nord et l’ouverture de la gare du Triangle !

Agrandissement : Illustration 2

I.3. Le pôle d’Aulnay-sous-Bois, trois fois plus « utile » pour son territoire que Roissy

- Aulnay-sous-Bois constitue la principale ville du territoire (avec 85 000 habitants en 2016 et 87 000 en 2019), elle attire le nombre appréciable de 13 100 actifs résidents du Pays de France (dont le chiffre record de 8340 Aulnaysiens travaillant « sur place »), soit 6% du total de la main-d’œuvre occupée, habitant notre territoire d’analyse. Mais compte tenu du poids en emploi de la commune (26 300 postes), bien inférieur à celui du pôle de Roissy (85 000 postes), ceci signifie qu’un poste de travail localisé à Aulnay a 1 chance sur 2 d’employer un habitant du Pays de France, contre 1 chance sur 5 pour Roissy. Ainsi, Aulnay possède un taux d’UTILITE LOCALE près de 2,7 fois supérieur à celui du pôle aéroportuaire. Le rôle structurant de la ville s’explique très bien par l’importance de « l’emploi résidentiel », généré par la présence d’une importante population qui suscite de nombreuses activités tertiaires induites. Malheureusement, la fermeture de PSA a détruit partiellement le rôle de « pôle industriel » jadis joué par la ville. Aussi, la priorité pour le territoire en termes de stratégie d’emplois - plutôt que de rêver à des « pôles d’affaires » qui n’ont aucune chance d’attirer des investisseurs (voir le nombre de zones d’activités aménagées en standby du Grand Roissy) - est de réimplanter une activité industrielle sur la friche PSA située sur Aulnay et Gonesse, remarquablement desservie par autoroute et voie ferrée. A l’opposé d’une politique d’implantation d’entreprises logistiques (occupant déjà 65 ha de la friche réhabilitée de PSA), qui consomment de grands espaces et génèrent 7 à 10 emplois / ha contre 50 pour une industrie. Rappelons également que les métiers de la logistique sont en grande tension sur le territoire, la main-d’œuvre locale positionnée sur ces créneaux étant déjà en emploi, ce qui signifie que toute nouvelle arrivée d’une entreprise logistique ne ferait qu’augmenter l’attractivité du territoire auprès des travailleurs extérieurs et les flux de transports. A contrario, la main-d’œuvre industrielle qualifiée existe en Pays de France : 40 000 ouvriers habitent dans les communes adjacentes (Gonesse, Goussainville, Aulnay, Sevran, Blanc-Mesnil, Drancy). Là encore, aucun besoin de transports lourds : les travailleurs sont sur place !

I.4. Des flux internes entre communes du territoire

Dans cette rubrique, nous classons tous les échanges domicile-travail qui s’effectuent entre deux communes différentes du Pays de France, à l’exclusion des déplacements ayant pour destination les deux pôles de Roissy-Tremblay et d’Aulnay-sous-Bois, déjà comptabilisés par ailleurs. C’est pourquoi, nous précisons « autres flux internes » sur le graphique : ils représentent 22 800 actifs, soit 10,4% des travailleurs ayant un emploi du territoire d’analyse. Les plus nombreux se dirigent vers Villepinte, puis Sarcelles. Pour ces déplacements croisés entre 19 communes du territoire, aucune utilité pour des transports lourds, mais des besoins de desserte de proximité (la prolongation du tramway T5 de Sarcelles à Villiers-le-Bel par exemple). En rajoutant les flux entre communes ayant pour destination les deux pôles de Roissy-Tremblay et d’Aulnay-sous-Bois, on arrive à un total de 28 000 actifs, soit 13 % des actifs résidents du Pays de France.

En additionnant tous ces déplacements locaux pratiqués à l’intérieur du périmètre du Pays de France, les flux sur place et les flux inter-communaux (y compris les destinations vers les pôles de Roissy-Tremblay et Aulnay-sous-Bois), nous parvenons à un chiffre total de 94 800 actifs, soit 43% du total de la main-d’œuvre en activité, dont les besoins de transports ne seraient nullement satisfaits par une nouvelle offre d’axe lourd de type Grand Paris Express, qui ne répond qu'à 16% de la demande interne. Alors que ces 95 000 travailleurs ont besoin de transports de proximité, qui fassent du cabotage entre communes du territoire ! Sans compter que les déplacements vers l’aéroport sont difficilement couverts par des transports en commun, parce que constitués à 80% d’emplois postés [5], fonctionnant en dehors des heures ouvrables. Mieux vaudrait que les élus se battent pour la mise en place d’un couvre-feu supprimant les vols en « cœur de nuit », qui améliorerait à la fois les conditions de travail des salariés de l’aéroport, préserverait le sommeil des habitants et rendrait le territoire plus attractif pour des activités positionnées sur d’autres filières que Transports-Logistique.

II. LES FLUX VERS DES GRANDS PÔLES DE PROCHE COURONNE

II.1. Des attractions marginales des grands pôles extérieurs de banlieue

- Le tandem « Bobigny-Pantin » attire 7000 actifs, soit 3% du total de la main-d’œuvre du territoire d’analyse.

- Le pôle de ce que j’appelle « La Défense élargie » (Nanterre, Puteaux, Courbevoie, mais aussi Neuilly-sur-Seine et Rueil-Malmaison) accueille 5900 travailleurs du Pays de France, soit 2,7%. D’une façon générale, les liens de La Défense sont extrêmement faibles avec des bassins de banlieue populaire, pour des raisons de « palette étroite de métiers ». Le pôle est spécialisé dans les activités d’affaires : banques, assurances, sièges sociaux et leurs fonctions supports (comptabilité, gestion, juridique, publicité, conseil, ressources humaines…) Autant d’emplois qualifiés, voire très qualifiés qui ne correspondent pas aux profils des actifs résidents du Pays de France. Le pôle de La Défense fonctionne en très étroite fusion avec Paris et à l’inverse, n’entretient guère de relations avec des pôles urbains multifonctions comme Versailles [6], ou des pôles ultraspécialisés dans d’autres filières comme Orly ou Roissy. C’est pourquoi relier ces pôles entre eux ne correspond à aucun besoin significatif. L’ensemble des flux entre grands pôles d’emplois ne dépassent pas 3% des besoins totaux de déplacements de l’Ile-de-France, d’après l’Enquête Globale des Transports [7]. C’est pourquoi le Grand Paris Express remplit une fonction métropolitaine et non une fonction locale, sans compter des lignes périphériques totalement inutiles et qui n’ont aucune chance d’être rentables : la 17 Nord et la 18 Ouest. Voir Tribune parue dans l’Obs [8] qui révèle les manipulations de chiffrages effectuées par la SGP pour démontrer à tout prix la rentabilité de ces lignes, en augmentant notamment de 745% la balance « avantages »/coûts de la ligne 17 Nord, sans aucune justification. Et en dépit de l’annulation des grands projets l’ayant motivée, au premier rang desquels le mégacomplexe Europacity et ses 31 millions de visiteurs escomptés, mais aussi le pôle d’affaires de 40 000 emplois qui lui était associé et le Terminal T4 de Roissy repoussé sine die.

- La Boucle de Gennevilliers (qui comprend aussi Asnières sur Seine, Colombes, Bois-Colombes et Villeneuve-la-Garenne) n’attire guère que 3335 actifs, soit 1,5% des actifs résidents du Pays de France.

II.2. Exception notable : l’attraction vers le pôle de « Saint-Denis élargi »

Il comprend les 3 communes où sont localisées les entreprises de la plaine Saint-Denis (Saint-Denis, Saint-Ouen, Aubervilliers) auxquelles j’ai rattaché les villes de La Courneuve et Stains, soit 13326 actifs. Ce pôle génère une attractivité comparable à celle d’Aulnay-sous-Bois, soit 6% du total de la main-d’œuvre occupée du territoire. A noter que le pôle d’emplois de Saint-Denis s’est fortement gentrifié, jouant un rôle local qui s’amenuise progressivement. Ayant accueilli de nombreux sièges sociaux, il devient de plus en plus une annexe de la capitale, accueillant des cadres supérieurs parisiens. Et à l’inverse, il offre peu de postes pour ses propres résidents, en raison de son caractère de « ville dissociée », avec un taux de chômage qui atteint 22% en 2019 et dépasse celui de Sevran (21%), une des villes les plus pauvres de Seine-Saint-Denis.

III. LES FLUX DOMICILE-TRAVAIL AVEC PARIS

On a vu plus haut que les relations avec les grands pôles de banlieue étaient très faibles, en raison de leur caractère spécialisé. C’est pourquoi les navetteurs de notre territoire d’analyse vont travailler majoritairement à Paris, qui représente un marché de l’emploi d’une taille (1,8 million de postes) et d’une diversité de filières d’activités et de métiers sans comparaison avec les pôles de banlieue. Ceci démontre également la faible pertinence pour le Pays de France d’une offre de transport de transit de type Grand Paris Express, qui relie des grands pôles spécialisés entre eux (de type Défense, Orly ou Roissy), ce qui ne correspond guère à la demande d’un territoire peuplé de classes populaires, peu qualifiées et multi-métiers. La forte attraction de Paris sur le Pays de France plaide pour améliorer les liaisons existantes de « transports du quotidien » (RER B et D), qui disposent de gares au cœur des villes. La gare du Triangle de Gonesse du GPE située en plein champ, aux franges de la zone agglomérée et qui nécessite un transport de rabattement pour l’atteindre ne constitue nullement une réponse satisfaisante aux besoins de transports des navetteurs du territoire, habitant en majorité plus au sud, dans le bassin de Sarcelles.

III.2. Principales destinations : le QCA et Paris Nord

En tête des destinations, on trouve le Quartier Central des Affaires (QCA, regroupant les 1er-2e, 8e-9e, 16e-17e arrondissements) qui représente en termes d’emplois un pôle double de La Défense et qui a poursuivi sa croissance en 2019, alors que La Défense a entamé une récession. Le QCA constitue le plus gros gisement d’emplois peu qualifiés de toute l’Ile-de-France (environ 120 000 postes), car ce pôle d’activités « supérieures » a aussi besoin de personnel d’exécution pour pouvoir fonctionner. Rien d’étonnant que ce pôle accueille 16 543 travailleurs venant du Pays de France, soit 7,5% de la population active occupée du territoire.

En deuxième position, vient le pôle de Paris-Nord qui regroupe les deux quartiers de gares du Nord et de l’Est (10e-11e), le quartier Montmartre et le pôle logistique de la porte de La Chapelle. Il concentre 8670 flux de travailleurs, soit 3,9% de la main-d’œuvre occupée du Pays de France.

Avec 11,5% du total, la forte attraction exercée par le QCA et Paris-Nord sur notre territoire invalide l’intérêt d’une liaison avec La Défense, qui joue un rôle très marginal en banlieue nord. Vouloir créer une telle liaison, c’est méconnaître le fonctionnement en Ile-de-France des flux de travailleurs périphérie /centre organisés en « quadrants », un découpage en portions de territoire à partir du centre de Paris, qui détermine les proximités entre les filières d’un pôle parisien et la main-d’œuvre située en banlieue dans le même quadrant. Voir explications dans un article de mon site [9].

III.2. Autres destinations notoires

Citons encore les destinations des pôles Montparnasse (14-15e, 6100 actifs), Bercy-Italie (12e-13e, 5800 actifs) et Paris-Est (19e-20e, 5600). Ces 3 pôles de Paris intra-muros cumulent 17500 flux d’actifs, soit près de 8% de la main-d’œuvre de notre territoire d’analyse.

* *

En conclusion

On ne peut qu’exprimer les plus extrêmes réserves sur la stratégie des élus de l’Est-95 et du Conseil départemental du Val d’Oise, dans leur volonté de rattacher à tout prix le département à la politique d’aménagement de la Métropole, réclamant à cor et à cri la réalisation de la ligne 17 Nord, parce que ce serait le seul moyen de « faire rentrer le Val d’Oise dans le Grand Paris » - phrase absurde, puisque la principale ville du département, Argenteuil (110 000 habitants) est rattachée à la Métropole du Grand Paris (MGP) depuis le 1er janvier 2016 -!

On voit à quel point la dépendance du département avec la capitale et la petite couronne sont préjudiciables pour la vie quotidienne des Val d’Oisiens et combien il est urgent de restaurer une autonomie du Val d’Oise, en confortant les principaux pôles du département et en premier lieu Argenteuil, 3e ville d’Ile-de-France. Si on réalisait le tronçon Sartrouville-Argenteuil-Epinay-sur Seine du tram-train T11, on renouerait les liens du pôle argenteuillais avec les villes de son bassin, soit 230 000 habitants, notamment Bezons, Cormeilles-en-Parisis, Soisy-sous-Montmorency et Sannois et on récréerait une rocade interdépartementale 78-95-93, entièrement positionnée sur la rive droite de la Seine, avec deux gares dans le Val d’Oise, remarquablement situées - l’une au cœur du quartier sensible du Val d’Argent, l’autre en plein centre-ville d’Argenteuil- , soit 110 000 Val d’Oisiens desservis par les transports de proximité, sans compter les interconnexions avec tous les RER et Transiliens. Les voies existent et il suffit de les aménager, pour un coût de 800 millions €, contre 3 milliards pour la 17 Nord. Je reproduis ici un tableau déjà publié sur les avantages de T11, comparé à 17 Nord.

Si on basculait les budgets destinés aux grands projets inutiles (notamment les lignes périphériques du Grand Paris Express), vers le financement de l’entretien et la maintenance des transports du quotidien (RER B et D), on répondrait aux urgences de la majorité des navetteurs du Pays de France qui subissent au quotidien la galère des transports. En reconstituant des emplois et des transports de proximité, on pourrait réduire les besoins de déplacements à la source et créer un cercle vertueux. Si l’agglomération de Roissy-Pays de France possédait la même proportion d'emplois de services aux populations (petit commerce et artisanat, sanitaire et social, éducation-formation, services à la personne, emplois publics...) que Versailles (31% de la population au lieu de 19%), elle bénéficierait de 43 000 emplois supplémentaires de proximité, diminuant drastiquement le besoin de transports lointains, permettant à une large partie de ces salariés d'aller travailler à pied, en vélo ou en bus.

NOTES

[1] A comparer aux 711 400 habitants du Grand Roissy, avec 333 000 actifs totaux, dont 273 000 en emploi. En conséquence, les pourcentages que nous présentons ici ont toutes les chances d’être exacts.

[2] J. Lorthiois, "Bassin de Roissy-2- Pôle : poids de l'aéroport surestimé, populations oubliées", in Mediapart

Voir tableau, Figure 4

https://blogs.mediapart.fr/j-lorthiois/blog/250522/bassin-de-roissy-2-pole-poids-de-laeroport-surestime-populations-oubliees

[3] J. Lorthiois, "Le mirage des emplois de Roissy : une récession dès 2008, aggravée par la pandémie", in Mediapart

https://blogs.mediapart.fr/j-lorthiois/blog/011121/le-mirage-des-emplois-de-roissy-une-recession-des-2008-aggravee-par-la-pandemie

[4] J. Lorthiois, "Gonesse ville dissociée : l'habitant n'y travaille pas, le travailleur n'y réside pas" in Mediapart.

https://blogs.mediapart.fr/j-lorthiois/blog/240122/gonesse-ville-dissociee-lhabitant-ny-travaille-pas-le-travailleur-ny-reside-pas

[5] Les emplois dits "postés" fonctionnent en équipes qui se succèdent sur 24 h. Exemple le plus connu, les 3/8.

[6] Le projet de ligne du Grand Paris Express Versailles / La Défense n'a aucune justification. Versailles concentrent un grand nombre d'emplois tertiaires administratifs notamment publics, qui n'ont rien à voir avec les emplois du secteur privé des filières Banques-Assurances/ sièges sociaux de La Défense.

[7] L'Enquête Globale des Transports estime à 3% des déplacements d'Ile-de-France les flux entre pôles d’emplois.

[8] J. Lorthiois, Jean-Pierre Orfeuil, Harm Smit, Jean Vivier, "Lignes 17 et 18, les évaluations plus que discutables de la Société du Grand Paris" in L’Obs, 28 octobre 2022.

https://www.nouvelobs.com/bibliobs/20221028.OBS65234/lignes-17-et-18-les-evaluations-plus-que-discutables-de-la-societe-du-grand-paris.html

[9] J. Lorthiois, "Pour une approche quadrant en Ile-de-France"

https://j-lorthiois.fr/pour-une-approche-quadrant-en-ile-de-france-2/