Il n’est guère d’idée qui soit aussi communément reçue que celle d’une identité présumée entre justice sociale et égalité des chances ; vouloir l’une serait ainsi ipso facto vouloir l’autre. Pourtant, cette identification est totalement controuvée par les faits. C’est assez dire combien l’égalité des chances est un mythe tenacement enraciné dans nos mentalités et nos représentations.

Je voudrais ici m’efforcer de prendre au sérieux cette proposition : l’égalité des chances est un mythe, puis l’examiner au regard des conséquences qu’emportent pour notre société les transformations actuelles du capitalisme, avant d’en tirer quelques conclusions sur la justice sociale.

1. A propos de l’égalité des chances.

On ne peut qu’être étonné de la force de conviction que la thématique de l’égalité des chances emporte avec elle. Pourquoi, en effet, en parler au quotidien avec une telle insistance, une telle constance et s’y accrocher comme à une bouée de secours ?

Je voudrais ici avancer que cette force est, à proprement parler, celle d’un mythe.

1.1. L’égalité des chances est un mythe.

Qu’est-ce donc qu’un mythe ? Pour le dictionnaire (Le Grand Robert), un mythe est « un récit fabuleux qui met en scène des êtres incarnant sous une forme symbolique des forces de la nature, des aspects du génie ou de la condition de l’humanité ». Pour la psychanalyse, comme pour l’ethnologie, « Penser l’originaire c’est une nécessité scientifique ultime, c’est aussi une position démiurgique. Ce sont les mythes qui tentent de dire l’origine, en l’historiant, nécessairement. »

Un mythe, c’est une histoire, une fable, que l’on se raconte sur nous, en ayant oublié que ce qu’elle nous dit nous fonde et nous structure. Le mythe décrit une norme collective, dont la transgression, -du moins dans le champ profane-, relève du pathologique. C’est très précisément de cela qu’il s’agit.

Si, en effet, je parle d’un mythe, c’est que nous sommes ici bel et bien renvoyés aux origines de notre, -et d’ailleurs, plus largement, de toute- société démocratique et républicaine. L’analogie avec le mythe d’Œdipe, qui parle de l’interdit du meurtre du père et de la prohibition de l’inceste, m’aidera à mieux faire comprendre ce qui est en jeu.

Pour l’ethnologie et pour la psychanalyse, cet interdit et cette prohibition sont au fondement même de l’humanité et avec elle de toute société. Le mythe d’Œdipe est ainsi au principe de la circulation des êtres en tant qu’ils s’apparentent, ou, si l’on préfère de ce qui a pu, naguère, être nommé « l’échange des femmes ». Pour autant, il n’en définit pas les modalités ; il interdit et prohibe, mais n’institue pas. C’est pourquoi, à son regard, les formes concrètes des structures de la parenté exogamique sont contingentes. Ainsi, dans le monde comme dans l’histoire, ces formes sont multiples, variées et évolutives : de la matrilinéarité à son strict inverse, la patrilinéarité, de la polygynie à la polyandrie en passant par la monogamie. C’est pour cette raison que l’étude des multiples systèmes d’apparentement entre clans, des structures de la parenté, a constitué un champ essentiel pour l’ethnologie.

De la même façon, la fable de l’égalité des chances nous parle moins d’elle-même que de l’abolition de la société d’Ancien Régime et de la prohibition des privilèges, qui sont au fondement des démocraties modernes. Cette abolition fut le mouvement même de la Révolution, et cette prohibition est au principe de la circulation des personnes dans l’espace social des démocraties. Il n’y a pas de démocratie là où il y a privilège, c’est-à-dire un droit fondant une position, détenu de par le seul fait de la naissance.

Dans la mise en scène des valeurs républicaines qui nous animent, la scénographie la plus célèbre, à propos de laquelle on peut véritablement parler de mythe, est celle de la « nuit du 4 Août » et de l’abolition des privilèges, qui tout à la fois marque la fin de la société d’Ancien régime et constitue le véritable point zéro de la société démocratique. D’elle, dans son Histoire de la Révolution française, A. Thiers a pu dire qu’elle a été « la plus importante réforme de la Révolution » et sur ce point personne de quelque bord que ce soit ne viendra le contredire. Mais c’est aussi lors de cette fameuse nuit, que Sieyès s’exclamera « Vous voulez être libres et vous ne savez pas être justes » ; c’est assez dire que, dès leur moment symboliquement inaugural, aux yeux des pères fondateurs, égalité, liberté et justice sociale, se rencontrèrent sans forcement se conjuguer.

Après la nuit du 4 Août, qui abolit et prohiba, vint la journée du 26 Août, celle de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui institua.

Pour ce qui nous retient ici, deux de ses articles concernent particulièrement notre propos:

• Art. 1 Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune

• Art. 6 Tous les citoyens étant égaux sont également admis à toutes dignités, places et emploi publics selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leurs talents.

Ainsi, le vide que crée la prohibition des privilèges vient-il à être comblé par « l’égalité en droits » des citoyens, entre lesquels la seule distinction qui vaille est celle de leur « vertu et de leurs talents ». Elle a depuis lors été transmuée dans un autre principe, celui de l’égalité des chances, tant il apparaît évident -et, à nos yeux, naturel-, que l’école républicaine est le lieu par excellence de l’épanouissement et de la reconnaissance de cette vertu et de ces talents, comme de la sanction de leur éventuelle absence. L’école devient ainsi le pivot et le support de la démocratie.

Pour autant, devons nous accepter sans les discuter de tels glissements, qui peuvent s’avérer être lourds de sens comme de conséquences concrètes ?

Pourquoi cette interrogation? Parce que l’égalité des chances est une notion particulièrement ambiguë et ambivalente. Suffisamment en tout cas, pour que l’on ait quelque bonnes raisons de vouloir s’en débarrasser. C’est que parmi les expressions qui en ont été données, certaines mettent pour le moins mal à l’aise. L’exemple le plus célèbre en est sans nul doute l’usage qu’en fit Ph. Pétain dans son discours du 11 octobre 1940 : « Le régime nouveau sera une hiérarchie sociale. Il ne reposera plus sur l’idée fausse de l’égalité naturelle des hommes mais sur l’idée nécessaire de l’égalité des chances, à tous les français de prouver leur aptitude à servir (…) Ainsi naîtront les élites véritables … »

On conçoit que face à un tel exemple,-et l’on verra plus loin qu’un usage similaire en est fait de nos jours par N. Sarkozy-, il faille pour le moins y regarder à deux fois avant d’utiliser soi même un concept aussi risqué, qui conduit à légitimer un régime autoritaire, dès lors qu’il parvient à se faire passer pour une méritocratie.

De ces considérations, retenons deux choses :

• La prohibition des privilèges est une condition nécessaire au fondement de toute société démocratique. De même que la commission de l’inceste, le (retour du) privilège est une transgression de la règle (républicaine et démocratique), une pathologie qu’il faut combattre. Là est l’origine du mythe.

• Mais, au-delà de cette prohibition, les règles, contingentes, de la circulation sociale demeurent à définir positivement. L’important alors n’est pas de s’en remettre tranquillement à l’égalité des chances, mais d’en examiner les effets concrets. Il faut toujours se méfier des lieux communs, ce qu’est cette notion, qui fait aujourd’hui partie des valeurs intégrées et naturalisées dans nos représentations. Si l’on veut éviter le risque de se retrouver en mauvaise compagnie, celle de Pétain par exemple, il faut, comme le fit Siéyès lors de la nuit du 4 Août, mettre en regard, égalité et justice sociale. Car cette égalité là n’est pas absence d’ordre social, et, -pour reprendre ici une expression qui fit récemment florès -, rien ne dit qu’il s’agisse d’un « ordre juste ».

1.2. Du mythe au réel.

Cette égalité là, celle des chances, fonde t’elle un ordre qui pourrait passer pour juste ?

A s’en tenir à la cohérence interne de l’ordre qu’instituent nos « valeurs républicaines », -puisque c’est d’elles que très généralement nous nous réclamons-, il faut que l’égalité des chances alléguée permette de promouvoir les individus dans la seule et stricte proportion de leurs « talents » et de leur « vertu ». Pour le vérifier, il suffit de confronter le mythe à la réalité qu’il est supposé décrire.

L’un des intérêts du concept d’égalité des chances, c’est, en effet, qu’il autorise la mesure : si chacun peut espérer accéder aux diverses positions sociales à seule proportion de ses « talents » ou de sa « vertu », alors on devrait constater que la société est le fruit d’un mouvement permanent des hommes. Nul n’y est empêché de s’élever. Prohibition des privilèges aidant, le premier indice d’une société démocratique est ainsi à trouver dans une structuration de la société indépendante de la naissance (du sexe, de la race …). Entre les positions sociales acquises par les personnes et les positions de départ, celles de naissance, celles qui caractérisent les parents, il ne doit pas y avoir corrélation. Les positions sociales étant ainsi réglées, -soit, en très gros et à titre de première approximation, par le niveau de formation et de diplôme-, à chaque génération, les chances étant supposées égales, les compteurs sont remis à zéro et les probabilités d’accéder à une position donnée sont identiques pour chacun. Or, c’est un euphémisme de le dire, les choses ne se passent pas vraiment ainsi !

Aujourd’hui, « chaque grande catégorie sociale recrute en priorité parmi ses enfants » . Ainsi, les cadres représentant un peu moins de 15% des actifs et les ouvriers près de 25%, à une génération de distance, leurs enfants devraient se retrouver dans des proportions analogues dans chacun des groupes qui composent la société.

Or, ce n’est pas, et de très loin, le cas : la moitié des fils de cadres finissent cadres, contre moins de 10% des fils d’ouvriers, et réciproquement. Ainsi, un fils de cadre a t’il 8.33 chances d’être lui-même cadre contre 1 d’être ouvrier. Inversement, un fils d’ouvrier a 1/3 de chance de devenir cadre contre 1 d’être ouvrier. Au total, la probabilité de devenir cadre plutôt qu’ouvrier est 25 fois plus grande pour un fils de cadre que pour un fils d’ouvrier. Dans notre société, rien n’est a priori impossible, simplement c’est beaucoup plus improbable, parce que plus difficile, pour certains que pour d’autres.

On pourrait certes se consoler en pensant que s’il y a bien rigidité sociale, d’hier à aujourd’hui, la scolarisation de masse étant passée par là, la fluidité de la société est plus grande . Ce serait, en somme, moins pire aujourd’hui qu’hier ; ainsi pourrions-nous imaginer être sur le chemin d’un certain progrès. Malheureusement, rien de ce que l’on sait ne permet de le croire : « nous ne décelons aucun relâchement statistiquement significatif de ce lien et concluons à l’absence de toute tendance vers davantage de fluidité sociale » , sur ce point, tous les travaux sont unanimes.

L’égalité des chances est donc une belle histoire que l’on se raconte pour se rassurer, mais qui, fondamentalement, constitue un déni de réalité. Derrière cette fable, il y a ce quelque chose qui, ne devant pas être vu, est refoulé : le socle invisible et muet qui constitue notre inconscient social.

Nous ne sommes certes plus dans une société qui peut se reconnaître et s’avouer tranquillement de privilèges ; il n’y a plus de privilège de droit qui soit légitime. Nous ne sommes pas, non plus, dans la société mobile et socialement fluide à laquelle nous voudrions tant croire. Nous sommes dans une société de la reproduction sociale, celle de privilèges de fait qui, dans une démocratie, ne peuvent être assumés au grand jour, des privilèges honteux, masqués donc. Tout, dès lors, est dans le masque qui permet de les légitimer ...

2. L’école, l’égalité des chances et la reproduction sociale.

Autant le dire clairement, l’école comme révélateur de la vertu et des talents chers à nos révolutionnaires et instrument de brassage, échoue à permettre la remise à zéro des compteurs de position sociale. Il est pourtant vrai que, dans le même temps, ces positions, cette hiérarchie sociale, sont très largement fonction du niveau de formation ou de diplôme. Il faut donc bien en conclure que, en l’état de son mode de fonctionnement et d’organisation, l‘école est l’un des plus puissants facteurs de la reproduction sociale.

2.1. Le niveau (d’études) monte, mais les distances sociales demeurent.

Que l’on me comprenne bien, il n’est pas question d’oublier que le résultat le plus immédiat des efforts de la communauté éducative est socialement très positif. Nul ne semble vouloir contester que, globalement compris, le niveau d’études augmente .

Aujourd’hui, 62% des enfants d’une classe d’âge obtiennent le bac, ils n’étaient que 4% en 1946 et encore que 10% en 1966 ; de même, en un quart de siècle, l’âge moyen de fin d’études a progressé de 3 ans. Ainsi, en 2001, 45% des jeunes présents sur le marché du travail depuis moins de cinq ans possédaient un diplôme de l’enseignement supérieur ; ils n’étaient que 28% en 1991.

Mesurons donc d’abord à sa juste valeur le chemin parcouru : l’immense majorité des jeunes parvient désormais au niveau du bac. C’est un très grand progrès : les enfants des couches populaires ont ainsi accédé à ce qui était réservé, jusqu’à il y a encore très peu, à ceux de la seule bourgeoisie.

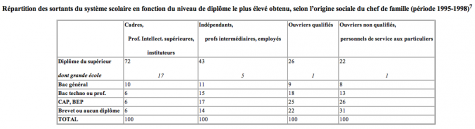

Pourtant, et c’est de cela seulement qu’il est question ici, les distances sociales demeurent : 70% d’une classe d’âge atteint le bac, mais moins de la moitié des enfants d’ouvriers possèdent au mieux le CAP ou le BEP, alors que 72% de ceux des cadres obtiennent un diplôme de l’enseignement supérieur. Ainsi, pour prendre la plus récente des publications de l’INSEE sur ce sujet, en 2005, dix années après leur entrée en sixième, « dans les familles de cadres, professeurs ou professions libérales, les enfants sont deux fois plus nombreux à continuer leurs études que dans une famille d’ouvriers : plus des trois quarts sont scolarisés dans l’enseignement supérieur, alors que près d’un enfant d’ouvrier sur deux est sorti sans le baccalauréat. »

Avec la généralisation de l’enseignement secondaire, il y a eu démocratisation quantitative, mais la démocratisation qualitative n’a pas suivi.

Le niveau du bac est désormais devenu le standard de base et remplace dans ce rôle le bon vieux certif, mais sa possession ne procure plus d‘avantage dans l’insertion professionnelle. Positivement, il est sans effet économique particulier ; mais à l’inverse, négativement, sa non possession est un handicap majeur.

Aussi est-ce désormais au-delà de ce niveau , dans les cursus d’études supérieures, que se manifestent le plus fortement les différenciations sociales (cf. tableau ci dessus). En deçà, ce qui se joue, est de l’ordre de la survie sociale : le taux de chômage des jeunes n’ayant pas le bac (non diplômés, titulaires du Brevet ou du CEP) est de 40% dans les cinq premières années de leur sortie du système scolaire, de 30% les cinq années suivantes.

2.2. Instruire, trier, les deux fonctions de l’école.

Les processus qui amènent l’école à globalement reconduire les différences sociales de départ ne sont pas, comme on le croit trop souvent, des épiphénomènes limités aux seuls cursus hyper élitistes des études supérieures longues, qui n’en sont que les manifestations ultimes. Ces processus sont bel et bien à l’œuvre continûment tout au long du parcours scolaire, et cela depuis son origine.

S’agissant de réussite scolaire, les choses se jouent, en effet, très tôt, dès la maternelle et le primaire. A l’arrivée au collège, l’essentiel est déjà accompli : « Huit élèves sur dix entrés en 6° avec au moins un an de retard ont interrompu leurs études (dix ans après), les trois quarts sans le baccalauréat » . De cette situation, le niveau acquis en français et en mathématiques, évalué à l’entrée en 6°, est le meilleur marqueur : « huit élèves sur dix qui figuraient parmi les 25% ayant eu les meilleurs résultats aux évaluations poursuivent des études supérieures (dix ans après leur entrée en sixième), tandis que les deux tiers des élèves qui se situaient dans le quart le moins performant sont sortis sans avoir obtenu le baccalauréat ».

Or, ces différenciations, constatées dans l’évaluation de ces seuls deux fondamentaux (français et mathématiques) à l’entrée en 6°, sont elles mêmes le résultat d’un processus antérieur : « les écarts initiaux de compétence, socialement marqués, sont encore renforcés par des progressions inégales entre le CP et la 6° selon le milieu d’origine de l’élève (…) La moitié des disparités sociales est déjà constituée avant l’entrée à l’école élémentaire et chaque année les écarts de résultat de réussite entre enfants de cadres et enfants d’ouvriers se creusent de près de 10% » .

Tout comme il y a près de quarante ans , les inégalités sociales devant l’école sont marquées dès la sortie de maternelle ; par la suite, le primaire non seulement échoue à les atténuer, mais il les aggrave, jusqu’à les redoubler au sens arithmétique le plus strict ! L’école n’est donc pas un élément passif de la reproduction sociale, qui se bornerait à répercuter des différences de dotations culturelles qui lui préexisteraient ; elle en est, tout au contraire, un agent actif. Bien difficile ensuite de croire que le secondaire permettra de rebattre des cartes ainsi, pour l’essentiel, déjà de longue date distribuées ; bien plutôt, il est le lieu où les échecs se constatent.

S’il en va ainsi, c’est que l’école a en fait deux fonctions sociales qui sont entremêlées, l’une occultant l’autre. La première, sa fonction manifeste : enseigner, éduquer, former, dispenser des savoirs, transmettre. Retenons simplement ici que le niveau (d’études) monte et que, de ce point de vue, globalement l’école réussit. Mais non moins importante est la seconde, sa fonction latente, celle de tri social et de distinction des héritiers, qui permet de légitimer l’ordre social en paraissant le fonder sur les seuls dons et travail personnels. C’est une fonction de reproduction sociale, de reproduction de l’ordre établi. C’est ce que n’a cessé de dire P. Bourdieu : « (le système scolaire) est un des facteurs les plus efficaces de conservation sociale en ce qu’il fournit l’apparence d’une légitimation aux inégalités sociales et qu’il donne sa sanction à l’héritage culturel, au don social, traité comme don naturel » .

Dans cette naturalisation méritocratique de l’ordre social, l’effacement de la fonction latente derrière la fonction manifeste joue un rôle essentiel. Tant que l’on pourra impunément rabattre le handicap social sur la difficulté scolaire personnelle, jusqu’à le confondre avec elle, et le stigmatiser par l’échec ; tant que l’héritage d’un capital culturel sera identifié au don personnel et sanctifié par la réussite scolaire ; tant que l’école sera amenée à distinguer ceux qui sont les mieux dotés, l’égalité des chances sera un songe creux.

3. Transformations du capitalisme, mutations de la sociabilité.

Si tel est le contexte général dans lequel s’insère l’école, la période que nous vivons est aussi celle de l’installation d’une nouveau type de fonctionnement des économies : le capitalisme a changé, non de nature mais de forme. Cela induit la construction d’une nouvelle socialité.

3.1. Le walmartisme, un nouveau stade du capitalisme.

De cette transformation, la mondialisation et la globalisation financière sont bien sûr des vecteurs généraux, mais leurs effets conjoints sur l’organisation du travail, comme sur les conditions de mobilisation de la force de travail, sont les causes très directes de la précarisation qui s’installe. Au cours de ces dernières années, une nouvelle organisation du travail s’est cherchée puis définie. Succédant à l’organisation scientifique du travail à la chaîne propre au taylorisme, la « production frugale », celle du zéro défaut, des flux tendus, du zéro stock et du « juste à temps », est désormais devenue la norme centrale. Tout en exigeant une implication sans faille des salariés, -dont témoignent la dégradation actuelle des conditions de travail et la montée des différentes formes de stress-, un tel processus, qui vise à une adaptation en temps quasi réel du processus productif aux à coups de la demande, débouche immanquablement sur la même recherche dans le recours à la main d’œuvre, celle de la flexibilité.

Dans le même temps, les grandes entreprises mondialisées ne sont plus les collectifs interprofessionnels de production qu’elles étaient hier encore. En les externalisant, elles se sont d’abord délestées des tâches connexes à leur activité principale, puis se sont efforcées de peu à peu se retirer du processus productif d’ensemble lui-même. Elles en ont confié des segments de plus en plus significatifs à des sous traitants, qui, à leur tour, sous traitent en cascade. Les grandes entreprises sont ainsi devenues les têtes d’une organisation productive en réseau. Cherchant à se transformer en assembleurs plutôt qu’à demeurer des producteurs, elles se sont réservé l’amont : la définition et la propriété de produits pour l’essentiel fabriqués par d’autres, s’assurant par là même le monopole de l’aval ultime : la commercialisation. Avec la sous traitance généralisée et la flexibilité requise du travail, la précarité de l’emploi s’installe ; avec la déconnexion des salaires et de la productivité, la précarité par les revenus, celle des travailleurs pauvres, se développe.

C’est cela, que nous vivons aujourd’hui : un nouveau modèle de régulation du capitalisme s’est installé. J’ai proposé de nommer ce nouveau modèle le Wal-martisme, du nom de Wal-Mart, cette entreprise de grande distribution, le plus important employeur au monde, -1,8 millions de salariés-, dont le chiffre d’affaires est équivalent au PIB de la Norvège. Elle est emblématique de ce qui vise à s’imposer.

3.2. La perte des ancrages identitaires.

Dans le même temps, par les transformations très profondes qu’elle entraîne, la walmartisation de nos économies conduit à la perte des principaux ancrages sur lesquels les identités, collectives et personnelles, avaient jusqu’alors pu se constituer.

Avec la mondialisation et l’ouverture des économies, c’est la perte des points d’appui du politique sur le réel et donc des représentations qui y étaient associées. Le monde devient plus difficile à comprendre, mais surtout, on ne voit plus guère comment agir efficacement sur lui. Parce que l’Etat, jusqu’alors tout à la fois Nation et Providence, dépérit, il se pense « modeste » et « stratège ». De ce vide qui s’installe, la question de la place de l’Europe et du rôle de ses institutions a sans aucun doute tiré toute sa force.

Avec la chute du mur de Berlin et la victoire des « démocraties de marché », c’est de perte des repères idéologiques qu’il s’agit. La crise du politique, la montée des extrêmes comme de l’abstention, et la tentation néobonapartiste en sont les symptômes les plus constants.

Mais surtout, la walmartisation conduit à la perte des points d’ancrage de l’identité populaire et à la disparition de sa sociabilité. Les facteurs en sont multiples et se redoublent pour aboutir à ce qui peut à bon droit passer pour la fin d’un monde.

Ils sont économiques d’abord, avec la diminution massive des emplois industriels, -en constante réduction depuis plus de trente années , une réduction qui est même dramatique pour les non qualifiés-, et l’hégémonie corrélative du tertiaire, qui représente aujourd’hui les ¾ de l’emploi total. Ou encore avec la disparition du cœur historique du monde ouvrier, qu’il s’agisse de secteurs (mines, textile, métallurgie) ou de métiers, puisque, avec l’automatisation des process, le rapport laborieux, qui liait à la matière travaillée, s’est effacé. On ne peut plus désespérer Billancourt …

Ils sont aussi sociaux, ne serait-ce que du fait de la disparition, -et même de l’inversion-, du modèle canonique de la répartition des rôles entre les sexes. Au schéma historique de l’homme « breadwinner » et de la femme/mère au foyer, qui structurait largement la sociabilité ouvrière , a ainsi succédé une situation plus incertaine. Au mieux, un partage moins inégalitaire où, avec l’activité professionnelle des femmes, s’affirme aussi leur autonomie ; au pire, particulièrement chez les non qualifiés, une inversion, où le travail précaire des femmes est contraint par le chômage durable des hommes.

3.3. A la recherche d’un homme nouveau : individu autonome et narcissisme.

Par le biais des diverses évolutions qu’elle mobilise, la nouvelle organisation productive amène à retrouver la forme de la relation salariale initialement adoptée par le capitalisme lors de ce que les historiens appellent la protoindustrialisation : celle des « marchands fabricants » et de la « manufacture dispersée ». Dans ce système, des producteurs -artisans à domicile, comme l’étaient les canuts-, bien que formellement et juridiquement indépendants, étaient pourtant sous l’entière dépendance économique du donneur d’ordre, leur employeur de fait. Tout en les maintenant dans la stricte dépendance économique, le mouvement actuel vise ainsi à donner aux salariés, une autonomie formelle dont l’évolution de l’organisation du travail et le développement de l’individualisation des salaires constituent les expressions les plus immédiates. Autonomie dans l’imaginaire aussi ; par exemple par l’euphémisation désormais systématique de leur position qui les transforment en opérateurs, assistants, collaborateurs, managers,voire « associés » comme chez Wal Mart-.

La relation salariale qui s’est constituée à partir de la fin du XIXème siècle était définie par la conjonction de deux éléments :

• la dépendance économique, constitutive d’un prolétariat n’accédant pas à l’appropriation des moyens de production et ainsi forcé de louer l’usage de sa force de travail pour vivre. C’est elle qui qualifie le rapport de production capitaliste, elle est originaire.

• la subordination juridique, reconnaissance d’une autorité, donc de la responsabilité de l’employeur dans ce qu’il advient au salarié, ainsi symétriquement constitutive d’un droit du salarié. Sa première manifestation en fut la loi sur les accidents du travail de 1898. C’est par ce biais que le droit du travail s’est détaché du Code civil et qu’ont été créées les institutions protectrices du salariat.

Dans le moment actuel, la première persiste, alors que l’on voudrait que la seconde s’efface. Avec cette (ré)affirmation d’une dépendance sans subordination, d’une autonomie individuelle, les institutions du salariat se dissolvent peu à peu, ce dont témoignent abondamment les coups aujourd’hui portés à notre droit du travail, sous couvert de ce qui se présente comme une nécessaire modernisation.

Ainsi, s’instaure un nouveau mode de socialité.

D’abord dans le travail, peu a peu dégagé de l’engagement physique et requerrant de plus en plus une capacité intellectuelle qui suppose une formation. Ces économies là se veulent de la connaissance et des services. Dans le quotidien, ensuite, où l’instantanéité permise par la relation électronique paraît abolir la distance des corps et le temps de leur rapprochement. L’individu « nomade » est partout à la fois, et sa temporalité est celle de l’immédiateté.

Une identité qui s’imagine nouvelle finit alors par se forger : celle d’une « culture du moi ». La volonté d’omnipotence qui s’y affiche la désigne comme un narcissisme ; cet individualisme là est, au sens propre, une régression.

Le moment contemporain se caractérise ainsi par une double déliaison. Celle qu’entraîne l’affirmation générale de l’individu autonome : requis par les innovations propres au capitalisme, désormais walmartisé ; ce modèle est adopté d’enthousiasme par les élites dirigeantes et, nécessité faisant loi, mimé par celles des couches moyennes, qui s’efforcent de croire qu’il sera le moyen de leur ascension. Celle, enfin, qu’ouvre l’effondrement de la culture historique de couches populaires rejetées dans les ténèbres extérieures. En manque de repères et en panne d’avenir, elles sont ainsi rendues « invisibles » aux autres mais aussi, et sans doute d’abord, à elles-mêmes. Elles n’ont plus de miroir où se reconnaître et construire leur identité.

Cette société là, qui prétend faire de l’individu le ressort unique et le but ultime de son mouvement , se ment à elle-même. Elle feint d’ignorer ce que Freud lui a appris, après que Rimbaud le lui ait révélé : « Je est un autre » et l’individu n’est en rien la monade cartésienne immédiatement transparente à elle-même qu’il se croit être. Le narcissisme étant toujours haine de soi, on ne s’étonnera guère que le « border line » ait remplacé l’hystérie comme névrose du temps.

4. De la justice sociale dans le moment de la post modernité.

Economie de la connaissance, égalité des chances et scolarisation prolongée aidant, dans le moment qui advient, celui d’un nouvel individualisme, le « mythe méritocratique », -dont on a vu qu’il s’étayait d’une affirmation des valeurs républicaines-, trouve une nouvelle jeunesse.

Il prend ainsi une place d’autant plus centrale. Là où le recrutement social demeure d’abord affaire d’endogénèse, identifier la condition ouvrière et populaire à l’échec scolaire et les positions socialement dominantes à la réussite universitaire, constitue un puissant facteur d’intériorisation et d’acceptation des inégalités existantes et de leur accroissement ; c’est aussi un redoutable dissolvant des principes mêmes de la solidarité.

Dans le moment actuel, celui qui se revendique comme de la post modernité, c’est, en définitive, le contenu même de l’idée de justice sociale qui est en cours de remaniement.

4.1. L’école de « l’estime de soi ».

Confrontée à sa réalité comme à la nouvelle sociabilité désormais requise, l’école, support présumé de la démocratie n’en finissait pas de chercher sa place. Celle qu’on lui propose désormais vient d’être définie par le Président de la République dans une « Lettre aux éducateurs » . Le temps des errances est donc révolu, puisque les nouveaux canons de la scolarité sont désormais établis : « ce que nous devons faire, c’est poser les principes de l’éducation du XXI ème siècle, qui ne peuvent pas se satisfaire des principes d’hier et pas davantage de ceux d’avant-hier. »

Pour le saisir au plus près, le syllogisme qui préside à la nouvelle doxa éducative s’articule ainsi :

• « Eduquer c’est chercher à concilier deux mouvements contraires : celui qui porte à aider chaque enfant à trouver sa propre voie et celui qui pousse à lui inculquer ce que soi-même on croit juste, beau et vrai » (…)

• or, « Depuis quelques décennies, c’est la personnalité de l’enfant qui a été mise au centre de l’éducation au lieu du savoir (…) on ne s’est plus assez appliqué à transmettre. Jadis, il y avait sans doute dans l’éducation trop de culture et pas assez de nature. Désormais, il y a peut-être trop de nature et pas assez de culture. Jadis, on valorisait trop la transmission du savoir et des valeurs. Désormais au contraire on ne la valorise plus assez. »

• c’est pourquoi « L’autorité des maîtres s’en est trouvée ébranlée. Celle des parents et des institutions aussi. »

Sur quelle base alors reconstruire une école qui, ainsi dévoyée, a conduit à mettre en cause rien moins que l’ensemble des fondements de notre société ?

« Il y a chez chaque enfant un potentiel qui ne demande qu’à être exploité. Chaque enfant a une forme d’intelligence qui ne demande qu’à être développée (…) Le but c’est de chercher à donner à chacun le maximum d’instruction qu’il peut recevoir en poussant chez lui le plus loin possible son goût d’apprendre, sa curiosité, son ouverture d’esprit, son sens de l’effort. L’estime de soi doit être le principal ressort de cette éducation ».

Potentiel à exploiter, forme d’intelligence à développer, … les éducateurs apprécieront sans doute comme il convient cette idée insistante de limites naturelles et préétablies que l’école devrait se borner à utiliser au mieux. Bref, ces limites étant ainsi posées indépassables, l’objectif est de parvenir à donner le maximum d’instruction que l’enfant peut recevoir ; l’échec, comme la réussite scolaires y sont naturalisés à l’avance. L’école, en somme, est là pour déverser un volume de contenu maximum dans des récipients à la capacité de contenance par avance limitée. Selon de tels préceptes, l’ordre social est fondé, puisque, dès lors du moins que l’école fonctionne bien, chacun est à sa place, au mieux de ce qu’il peut être ; cet ordre, dès lors, est naturel. Cette doctrine éducative est bien une apologie de la méritocratie . Compte tenu de ce que nous avons précédemment vu, on ne s’étonnera donc pas outre mesure qu’à propos de N. Sarkozy certains aient pu parler de « pétainisme mou » . On acceptera, à tout le moins, d’y reconnaître un conservatisme de la post modernité.

Mais, au-delà de cette reprise de la thématique méritocratique, qui ne concerne que sa fonction, cette école nouvelle est aussi dotée d’une finalité bien précise : « Donner à chacun de nos enfants à chaque adolescent de notre pays l’estime de lui-même en lui faisant découvrir qu’il a des talents qui le rendent capable d’accomplir ce qu’il n’aurait pas cru de lui-même pouvoir accomplir : telle est à mes yeux la philosophie qui doit sous tendre la refondation de notre projet éducatif ».

L’estime de soi comme leitmotiv, la haine de soi à conjurer donc, tel est le programme, le narcissisme, encore, si possible pleinement assumé …

4.2. Réussir, ne rien devoir qu’à soi même : prévoyance, assistance et solidarité.

C’est que la sensibilité actuelle « prend ses racines dans l’idéal moderniste d’individus émancipés des conventions, menant leur vie comme si leur vie elle-même était une œuvre d’art » ; au vu de l’adresse présidentielle, ce jugement général, porté par Ch. Lasch à partir de son analyse de la société américaine, prend désormais tout son sens pour nous aussi.

Rendre admirables les puissants en les faisant reconnaître comme forts par les faibles ; faire apparaître les couches dirigeantes comme composées « des meilleurs », comme une méritocratie issue d’un processus de sélection dans lequel tout un chacun a (aura demain) les mêmes chances, du moins s’il a la force de prendre le risque d’y concourir. Tel est, sur le fond, le contenu de l’idéologie qui se répand.

L’anthropologue, qui en a vu bien d’autres, dira sans doute qu’il s’agit de banalement faire passer les « big men » pour des « great men » ; plus prosaïquement, un hebdomadaire à sensation y a vu « l’alliance des milliardaires, des people et des politiques » … Chacun est (sera) donc là où il est parce qu’il fait du mieux qu’il peut ; tout, ainsi, est, sera et restera en ordre.

De cela, -l’exaltation du volontarisme personnel et de l’ordre méritocratique-, le discours présidentiel, et pas seulement celui sur l’école, est l’illustration accomplie. Qu’il s’agisse du slogan de campagne, - « ensemble tout est possible »-, de la célébration de la victoire,- la « nuit du Fouquet’s »-, du contenu de l’action gouvernementale, -« travailler plus pour gagner plus »- comme de ses modalités, -« je vais accélérer »-, ou de la justification de ministres d’ouverture,- « je prends les meilleurs »-, il n’est question que de cela.

Quant à sa personne, elle est jusqu’à la caricature, on le sait, l’image même de l’incarnation d’un succès supposé ne devoir rien à personne, si ce n’est la seule volonté, et assumé au-delà de tout complexe : « où est le problème ? ». A coup sûr, ce président se pense exemplaire de notre temps !

Dès lors, le discours et la politique qui le concrétisent se déroulent « naturellement ». Le mérite, justement récompensé par des revenus élevés, ne doit pas être spolié par une fiscalité confiscatoire : l’allègement des droits de succession et le bouclier fiscal, voire la suppression de l’impôt sur la fortune, y pourvoiront. Un cran social en dessous, la volonté laborieuse ne doit pas être empêchée de s’exprimer : les 35 heures sont un carcan malthusien et il faut inciter à travailler plus. Quant à la pauvreté, dans cette vision du monde, elle apparaît, comme l’indiquait il y a trente ans R. Castel analysant la situation américaine d’une tare,« au mieux, le signe d’un échec et, au pire, la trace d'une tare, mais toujours l’indice d’une déficience » . Dans un espace social ainsi structuré dans l’imaginaire par le mérite et la volonté, il va de soi, en effet, que plutôt qu’à une difficulté sociale et donc collective, toute situation difficile apparaît liée à un défaut, voire à un vice, personnel, et est toujours synonyme de manque d’énergie. C’est cela, ce défaut d’énergie, que la politique sociale doit en priorité viser à pallier. Aussi, les chômeurs doivent-ils être contraints à chercher un emploi, -le durcissement des conditions d’indemnisation le permettra-, quant aux pauvres, ils doivent être incités à devenir autonomes par leur travail, le RSA les y aidera.

Mais dans ce mouvement général, à force de se persuader que nous devrions ne rien devoir qu’à nous-même, c’est le principe même de la solidarité sociale qui est mis à la question . Ce principe, -de chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins- qui est à la source des institutions de la protection collective : santé, retraite, chômage, y régresse en une double affirmation : celle de l’autonomie personnelle, et donc de la prévoyance nécessaire pour chacun comme principe général, celle de l’assistance, pour les seuls en difficulté.

Ainsi, progressivement recouverte par les exigences d’une protection économique vouée à l’entretien des pauvres et à leur retour à l’emploi, la protection sociale est promise à devenir essentiellement redistributive et d’assistance ; pour les autres, la prévoyance individuelle devrait, espère t’on, permettre d’y pourvoir…

Cette affirmation d’un modèle à nos yeux nouveau, n’est en l’espèce que la résurgence des vieilles règles de bonne gestion du paupérisme. Celles que, en un temps où l‘euphémisme ne passait pas encore pour une nécessité sociale, A. Thiers pouvait ainsi brutalement résumer dans son rapport sur l’assistance et la prévoyance publique : « chacun doit se suffire à lui-même, à moins d’infirmités ou de circonstances extraordinaire ; (…) nul ne doit faire peser sur la société le fardeau de sa paresse ou de son imprévoyance » . Quelles que soient les précautions de langage dont désormais on s’entoure, c’est bien ce modèle qui aujourd’hui fait son retour. Il conduit droit à l’affirmation d’un modèle d’assistance, que A. Thiers revendiquait sans complexe : « Il y a des maux isolés, accidentels, auxquels la bienfaisance individuelle est chargée de pourvoir (..); il y a des maux généraux affectant des classes entières auxquels il faut appliquer la bienfaisance collective et puissante de tous,(…) l’assistance publique en un mot. Mais il importe que cette vertu quand elle devient de vertu privée vertu publique conserve son caractère de vertu c’est-à-dire reste volontaire, spontanée, libre enfin de ne pas faire. » .

C’est aux conséquences de cette logique que nous sommes désormais confrontés : le droit à la solidarité s’efface peu à peu derrière l’acte d’octroi, à la fois discrétionnaire (pour le pourvoyeur) et conditionnel (pour celui qui reçoit), que constitue l’assistance.

5. En guise de conclusion : quelques considérations sur la justice sociale et la solidarité.

Pour pouvoir s’accomplir, le nouveau capitalisme requiert un homme nouveau et une nouvelle sociabilité, celle de l’individu « nomade » : libre, délié et autonome. Par ce nouvel imaginaire de libération de toute sujétion, elle peut sans grande peine se proclamer l’héritière des valeurs républicaines issues de la Révolution. De même peut-elle aisément s’imaginer aboutissement et point ultime de l’individualisme cartésien. Elle oublie ce faisant qu’il y bien longtemps que l’individu, parce qu’il s’est regardé dans un miroir dont il sait désormais qu’il le constitue dans son identité, n’est plus une monade. Transparente à elle-même, pur cogito, elle pouvait croire l’être dans la virginale naïveté propre à sa naissance, mais c’était au XVII ème siècle, il y a bien longtemps... La particularité de l’individualisme postmoderne est ainsi de se constituer en refusant ce qu’il se sait pourtant être, par le déni donc, celui de sa propre opacité. C’est en refusant l’illusion de cette transparence, en la renvoyant à ce qu’elle dénie, que l’on fraiera la voie à la justice sociale.

5.1. Vouloir l’école de l’émancipation.

Ce que par cette dénégation l’individu croit ainsi affirmer, c’est l’immanence de sa propre puissance ; dans une économie qui se veut de la connaissance, elle apparaît d’abord être liée au savoir possédé. L’école y prend une place nouvelle et un rôle d’autant plus central. Cette place, toutefois, elle ne pourra la trouver qu’en reconnaissant ce qu’elle est, et non pas en se vouant, comme le voudrait la nouvelle doxa, à seulement « exploiter » le « potentiel » des enfants. Continuer de croire que sa fonction manifeste suffit à la résumer, c’est pérenniser l’occultation de son autre fonction, qui pour être latente n’en est pas moins réelle et efficace. Le tri social en demeurera l’effet le plus constant : silencieux mais imparable et l’égalité des chances restera au mieux une fadaise, au pire un mensonge. L’école doit se voir reconnaître un rôle, d’instruction bien sûr, mais aussi d’émancipation. Pas seulement celle, personnelle, ouverte par le seul fait de l’éducation, mais aussi celle, sociale, qui permet de sortir de sa condition plutôt que d’y demeurer limité.

Plus sans doute que jamais, l’éducation protège les personnes, -les taux de chômage sont en fonction inverse des niveaux de formation-, et prépare l’avenir économique. Dans cette situation, les non diplômés, -actuellement, chaque année, 17% de la classe d’âge, 125.000 jeunes, sortent du système scolaire sans le moindre diplôme- ne peuvent accéder à quoi que ce soit de solide et de durable ; avec R. Castel, on peut à juste titre parler à leur propos de « privilège négatif». La prise en charge éducative des non formés est donc un enjeu essentiel. Mais, au-delà, comment n’y pas voir le symptôme le plus manifeste de notre échec à contrecarrer réellement le poids de l’héritage social et, au delà des exceptions, à faire réellement valoir le mérite des « talents » et de la « vertu » ? Pour cela, nous nous réclamons de l’égalité des chances. Or, telle qu’elle s’accomplit, celle-ci, nous l’avons vu, n’est pas juste. En effet, sauf à poser une inégale distribution des capacités entre couches sociales, l’égalité des chances, dès lors du moins qu’elle se limite à une offre des moyens de scolarité indiscriminés et identiques pour tous, est par nature injuste.

En offrant à ceux qui n’y avaient pas accès les moyens d’une instruction à la fois libératrice pour les personnes et nécessaire pour la vie sociale, la scolarité publique, gratuite et obligatoire a représenté un immense progrès en son temps ; cela doit être reconnu. Mais on ne peut plus se contenter de cela seulement, qui n’est pourtant déjà pas rien. Dans les différentes courses de haies de la vie sociale, -et le cursus scolaire n’est pas la moindre d’entre elles-, le handicap de départ est le lot du plus grand nombre. S’en tenir à une égalité des chances s’adossant à une égalité supposément naturelle, c’est, au mieux, oublier l’inégalité sociale, au pire la nier. Pour la contrarier, il faut, au contraire, en reconnaître l’existence, s’obligeant ainsi à donner les moyens réels de la combler, des moyens différenciés donc, et à les organiser en permanence et tout au long du parcours scolaire, dès son origine et jusqu’à sa fin.

Si l’égalité naturelle des hommes entre eux est de droit, leur inégalité sociale est de fait. Rendre effective l’égalité des chances, c’est reconnaître cette discordance et s’organiser pour la résorber. L’inégalité des moyens doit être pour l’école un principe constitutif.

5.2. Refuser la généralisation de l’assistance, affirmer le caractère universel de la solidarité.

En reportant sur les personnes la responsabilité de leur situation dans la société, le modèle de justice sociale de la postmodernité met en pièces le « solidarisme » qui depuis la fin du XIX ème siècle a jusqu’alors constitué le principe organisateur de l’Etat social. Celui d’autonomie échouant à permettre d’organiser complètement ce champ social, il faut bien le compléter ; l’assistance y pourvoira. On ne s’étonnera que très médiocrement, là encore, que dans ce qui se donne comme « un redéploiement en faveur des plus démunis », l’inverse soit explicitement visé.

Le Revenu de Solidarité Active (RSA), fer de lance de la rhétorique sociale actuelle, est sans doute l’exemple le plus probant que l’on puisse trouver de ce nouveau déni. Il est, en effet, très clairement et très constamment affirmé que « le retour à l’emploi », soit la recherche de l’autonomie -et donc, dans le principe, l’exact contraire de l’assistance-, est ce qui oppose le RSA au RMI. Or, contrairement à ce qui est dit, le RSA n’est pas un accompagnement du retour à l’emploi . Parce que, en termes techniques, il est un « intéressement permanent », il sera de ce fait même une allocation d’entretien versée à tous les salariés pauvres, quelle qu’ait été leur situation au fil du temps. Au final, on trouvera donc, d’un côté, le RMI pour tous ceux qui n’ont pas d’activité professionnelle ; de l’autre, le RSA, un RMI + +, pour ceux qui ont un emploi mais n’en quittent pas pour autant la pauvreté. Il ne s’agit plus alors d’accompagner des situations transitoires et de soutenir des trajectoires de réinsertion, il s’agit de tout autre chose. On bascule dans un univers nouveau : là où elle reconnaît qu’ils sont trop faibles, la collectivité accepte de payer un complément de salaires à la place des employeurs et, ainsi, de les subventionner. Il s’agit d’une assistance généralisée aux salariés pauvres. C’est un choix possible, c’est en tout cas, celui auquel conduira nécessairement le RSA.

Quant à la protection sociale, on voit bien dans les évolutions en cours, comme dans les appels à un recours accru aux complémentaires –de santé ou de retraites-, qu’avec le fil de cette logique, l’espace de la solidarité est voué se rétrécir, comme d’ailleurs celui de la fiscalité. Dans cette double impasse, deux conséquences sont inévitables.

La première est que se met progressivement en place une protection sociale à deux vitesses. Pour les uns, les services offerts par les assurances auxquelles ils peuvent cotiser, d’ailleurs plus ou moins importants et complets selon le niveau cotisé ; quant aux autres, les pauvres, ils sont voués à un dispositif spécifique, gratuit mais dégradé. Accroissement de la pauvreté des retraités ; pour les soins, difficulté d’accès à la médecine de ville, particulièrement aux spécialistes, et donc recours nécessaire aujourd’hui aux urgences hospitalières, demain aux « maisons de santé », nouveau nom des dispensaires ; ghettoïsation accrue du logement social dès lors que les plafonds de ressources seront abaissés. Tels en sont les principaux symptômes.

La seconde est la dissociation entre la contribution et la perception. Le principe actuel celui de solidarité : de chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins, se dégrade progressivement en : de chacun selon ses revenus, à chacun en fonction (inverse) de ses revenus ; les prestations sociales sont traitées comme si elles étaient des minima sociaux. Le plafonnement des allocations familiales, à maintes reprises, -et d’ailleurs de tous bords-, évoqué, en est l’exemple le plus classique. Avec ce mouvement, c’est l’universalité des droits sociaux qui disparaît. Dans la mesure où elle se présente comme celle de Robin des bois : prendre aux riches pour donner aux pauvres, cette politique peut séduire. Elle constituerait pourtant un grave facteur de dissolution pour notre société. Les couches moyennes y sont, en effet, prises en otage : suffisamment riches pour devoir payer, mais pas assez pour pouvoir s’assurer un bon niveau de protection, ni assez pauvres pour bénéficier de la gratuité. Quant aux pauvres ainsi stipendiés, ils y seront vite soupçonnés de paresse … L’exemple américain est là pour nous rappeler de quel prix se paie une telle évolution. A cela, il faut opposer que l’universalité des droits sociaux n’est pas un gaspillage, c’est un lien.

Dans le moment actuel, un modèle nouveau s’invente et cherche à s’implanter. Il est conforme à ce que requièrent les exigences du capitalisme walmartisé, c’est donc un individualisme. Pour ainsi représenter une régression sociale, il n’en est pas moins complet et non pas lacunaire : il n’est pas anecdotique mais constitue une véritable vision du monde, une « weltanschauung », qui, non sans quelque apparence de légitimité, peut paraître s’étayer de l’héritage révolutionnaire ; ne vise t’elle pas ostensiblement à promouvoir la liberté et l’égalité ?

Il reste que ce néo conservatisme oublie le troisième terme de la trilogie républicaine dont nous nous réclamons : la fraternité, celle qu’incarnent les institutions de la protection sociale, que ce faisant il contribue activement à détruire. Derrière cette vision, il y a une naturalisation de l’ordre du monde, un darwinisme social, qui d’ailleurs souvent confine à sa biologisation.

Il n’est pas lieu ici d’écrire en détail ce que pourrait être la réponse à une telle résistible évolution : opposer la sécurité sociale professionnelle au RSA, plafonner le quotient familial plutôt que les allocations, assurer la mixité sociale plutôt que renforcer la ghettoïsation … Il me suffira de dire qu’elle peut l’être, mais il faut, bien sûr, qu’une volonté collective en porte le refus. Ce refus se résume simplement : l’égalité n’est pas une réalité préétablie, à laquelle il suffirait de laisser sa chance. Entre les hommes, l’égalité est rien moins que naturelle ; c’est un projet à penser, à vouloir et à construire. Les hommes ne naissent pas égaux, ils le deviennent. C’est en cela que se réalise la justice sociale.

(Intervention au colloque de la fondation E. Quinet)