Si, comme on l’a vu dans le précédent billet, l’électricité est la forme d’énergie de l’avenir, il est toutefois bien des façons de la produire et, au regard de l’impératif de décarbonation, toutes ne s’équivalent pas.

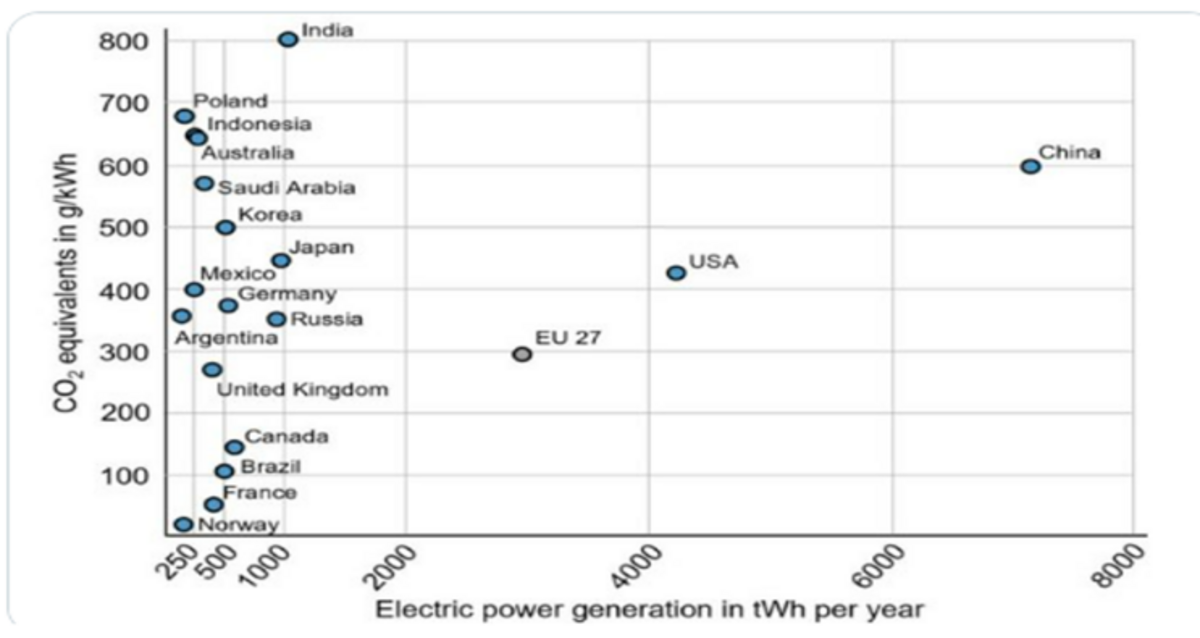

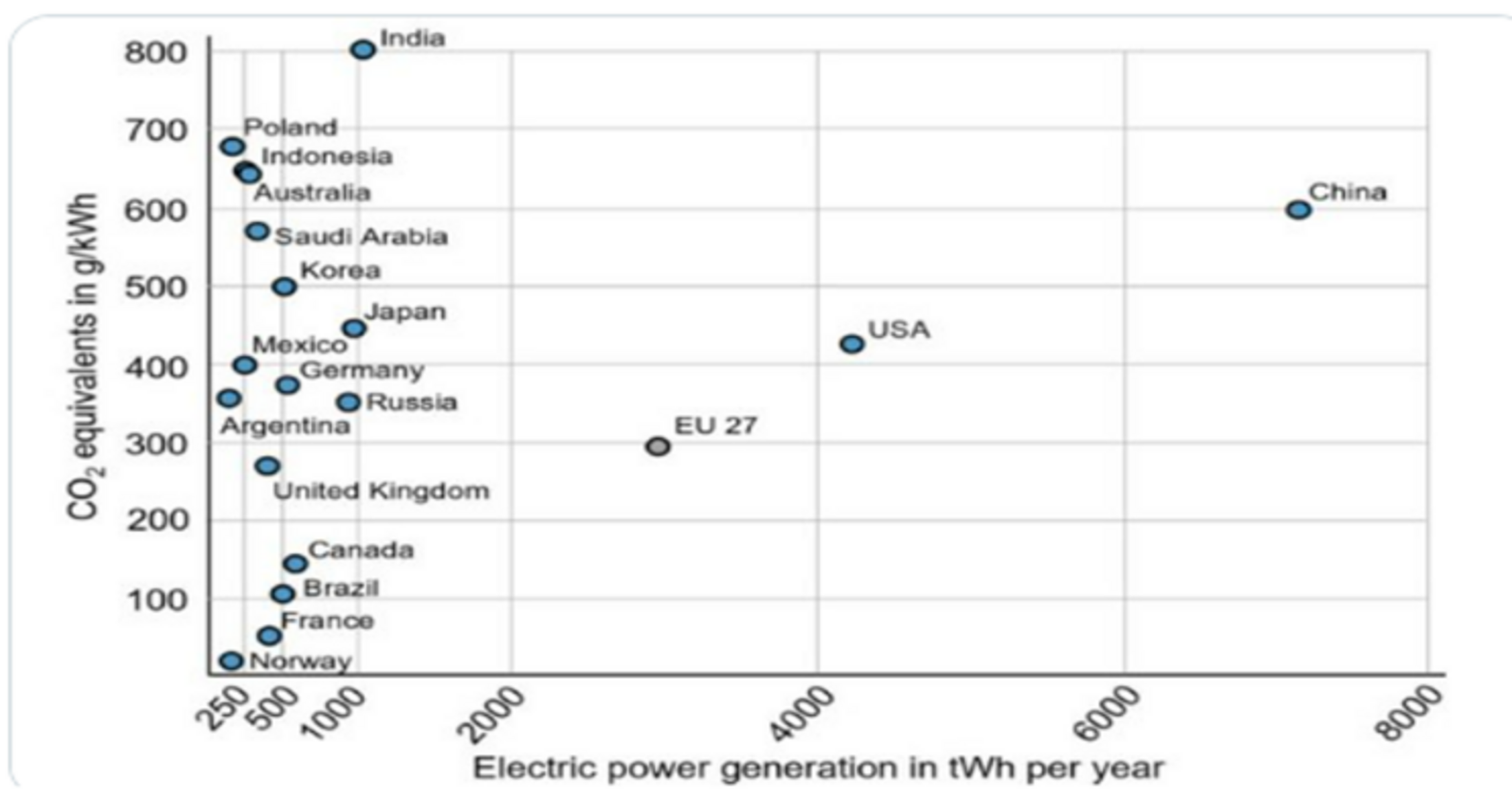

Pour prendre les deux situations les plus extrêmes dans le monde, qu’y a-t-il en effet de commun entre l’Inde et ses 800 gCO2/kWh, dus à une utilisation massive du charbon dans son mix électrique, et la Norvège qui, avec 92% d’hydraulique et près de 6% d’éolien, émet de l’ordre d’à peine plus de 20 gCO2/kWh[1] pour produire son électricité?

Agrandissement : Illustration 1

Avant même que d’évoquer les formes et les chemins de la transition, c’est ainsi la diversité extrême des mix électriques réellement existants qu’il faut d’abord relever et prendre en considération : de ce seul fait, quels que soient les moyens qui seront utilisés pour atteindre la décarbonation, les chemins ne pourront être les mêmes, ni les temporalités être accordées, car certains auront plus de chemin à faire que d’autres. Dans l’urgence qui est la nôtre, chacun devra tenir compte de sa situation propre telle qu’elle est ; c’est en ce sens, pour reprendre l’image de Marx, que « le mort saisit le vif »[2]. C’est là une proposition générale : Quoi que l’on veuille, où que l’on désire aller, on ne part jamais que de là où l’on est ! Il n'y aura donc pas une, LA, transition, mais DES chemins et ils seront spécifiques à chacun.

Cette formule trouve d’ailleurs tout particulièrement à s’appliquer à la situation française. En ce qui nous concerne, on le sait, le débat franco-français sur la transition est, sans grande surprise, largement préempté par la question du nucléaire ; difficile d’ailleurs qu’il en soit autrement avec un parc nucléaire historique le plus important au monde (quant à sa part dans le mix électrique) qui, depuis plus de quarante années, représente, bon an, 70% de l’électricité produite, et mal an -comme en ce moment- 60%, et a permis de fournir une électricité à la fois abondante et peu chère, l’une des moins chères en Europe et l’une des plus décarbonées (75 gCO2 en moyenne au cours des 12 derniers mois, en dépit des difficultés du parc nucléaire).

Ce débat déborde bien sûr de nos frontières. On sait la difficulté de la coalition au pouvoir en Allemagne à se décider à ne pas – à titre provisoire- fermer ses trois dernières centrales nucléaires et il en va de même avec la Belgique qui a décidé de prolonger elle aussi provisoirement deux centrales, seule en définitive l’Espagne reste, du moins pour l’instant, déterminée à aller vers une fermeture des siennes pour 2035. Dans le même temps, néerlandais, polonais, tchèques, roumains, suédois, slovènes et danois viennent de prendre la décision de construire de nouvelles unités. Et, au total, aujourd’hui, quoi que certains aient pu dire, dans le monde bien peu ont fait le choix de définitivement se passer du nucléaire[3] et les nouveaux projets se multiplient, y compris au Japon, quant à la Chine outre les 14 centrales en cours de construction, elle prévoit d'en construire 150 (cent cinquante !!!) dans la décennie à venir...

A contrario, refuser que « le mort saisisse le vif », c’est, en l’occurrence, aussi choisir et assumer que, pour des raisons alléguées que l’on connaît bien – risque d’accident, gestion des déchets, question du démantèlement[4]-, les sources renouvelables que sont l’éolien (terrestre et offshore) et le solaire photovoltaïque (PV)[5] soient substituées au nucléaire historique ET permettent de répondre à la croissance de la demande. Regardons cela de plus près.

Le rappel d’une arithmétique basique est à cet égard nécessaire, celle des modalités de passage de la puissance à la production. La puissance installée (mesurée selon des multiples du Watt : kilowatt, Méga W, Giga W…) des installations exprime un potentiel ; la production - (exprimée en multiples du Watt heure : MWh, GWh et Téra Wh) traduit une réalité. L’une est reliée à l’autre par le temps de la production, qui est conventionnellement l’année. Si la production se réalisait en permanence à pleine charge, la puissance devrait donc être dans un rapport de 1 à 365 x 24, soit 8760 avec la production. Dans la réalité, le parc ne tourne pas en permanence à pleine charge : entretien, incidents, intermittence des sources … tout cela induit des arrêts ou des réductions de production, il faut donc en tenir compte. Le coefficient qui, mesuré en moyenne sur l’année, relie la puissance installée à la production constatée est appelé « facteur de charge » ; il exprime donc le rapport entre la production effective et la production théorique à pleine puissance, soit :

Facteur de charge =

Production annuelle constatée (en Wh) / Puissance crête (en W) x 365 jours x 24 heures

Relativement stable d’une année sur l’autre pour un territoire donné, le facteur de charge est spécifique à chacune des sources. Remplacer l’une, -le nucléaire-, par d’autres -les renouvelables intermittentes (EnRi)- tout en gardant la même production suppose donc d’installer les puissances en tenant compte de cette réalité physique irréfragable qu’est le facteur de charge.

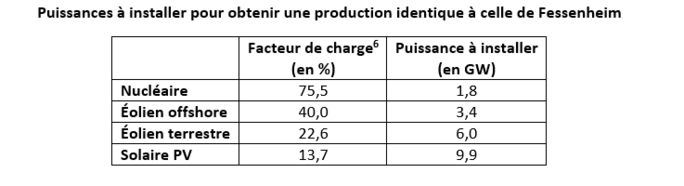

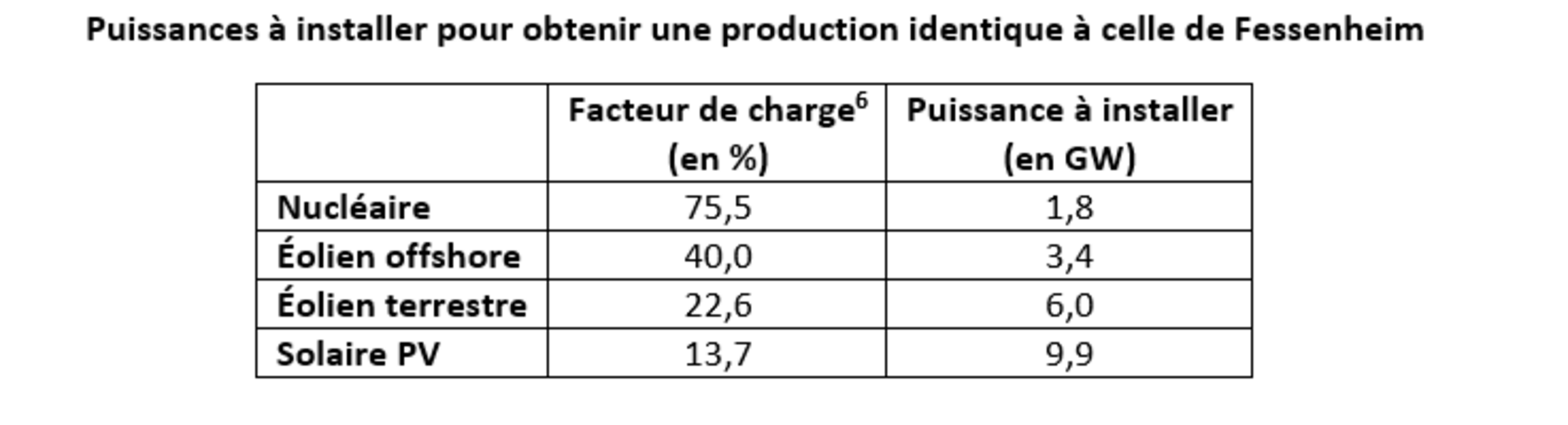

Le tableau ci-dessous donne les valeurs de la puissance qu’il faudrait installer pour remplacer la production de la centrale nucléaire de Fessenheim : deux réacteurs de 900 MW, soit 1,8 GW de puissance installée, dont, selon RTE, au cours de l’année 2019, sa dernière année de fonctionnement, la production effective aura été de 11900 GWh, soit, donc, un facteur de charge de 75,5 %.

Agrandissement : Illustration 2

On voit ainsi que, les puissances nécessaires étant évidemment fonction inverse du facteur de charge, substituer la production des EnRi à celle de la centrale de Fessenheim, revient à installer :

- En offshore : 3,4 GW, soit l’équivalent de 7 fois le parc de St Nazaire (80 éoliennes de 6 MW, soit 480 MW), seul parc éolien offshore actuellement en fonctionnement en France ;

- En éolien terrestre : 6 GW, soit entre 2000 (si 3 MW de puissance unitaire) et 3000 (si 2 MW) éoliennes ;

- En solaire PV : 9,9 GW, soit approximativement 137,5 Km2 de panneaux[7] [8], ou encore 183 fois le parc de Gien, « la plus grande centrale solaire de TotalEnergies en France », raccordée au réseau en décembre 2021.

A titre de "robinsonnade", quelles puissances faudrait il installer en EnRi, si on devait sortir du nucléaire d'ici à 2045, comme le retient le dernier scénario de négaWatt repris par certains, alors que ce parc nucléaire historique est d’une puissance de 61,37 GW et a produit 361 TWh en 2021? Sur la base d'un (hypothétique) mix où la production serait de 1/3 de solaire PV, 1/3 d'éolien terrestre et 1/3 d'éolien offshore, il faudrait installer 61 GW d'éolien terrestre , 35 GW d'éolien offshore et ... 100 GW de solaire PV? Pour produire autant que 61,4 GW de nucléaire, il faudrait ainsi une puissance totale installée de 196 GW d'EnRi, trois fois plus !

Outre le problème classique de l'intermittence: comment faire quand il n'y a ni soleil ni vent, ou , au contraire quand il y a les deux, que nous examinerons dans un prochain billet, reste quand même à installer de telles capacités dans le laps des quelques vingt années qui nous séparent de l'horizon de 2045, voici ce que dit RTE sur le sujet dans ses « Futurs énergétiques 2050 » :

« Se passer de nouveaux réacteurs nucléaires implique des rythmes de développement des énergies renouvelables plus rapides que ceux des pays européens les plus dynamiques. Les scénarios « 100 % renouvelable » nécessitent une forte acceptabilité des parcs d’énergies renouvelables et une inflexion très importante des rythmes de développement (…). Sur le plan industriel, les rythmes de développement des énergies renouvelables sont en forte hausse dans tous les scénarios sans nouveaux réacteurs nucléaires, en particulier pour le solaire et l’éolien en mer. Le scénario visant une sortie du nucléaire en 2050, représente un défi industriel majeur dans la mesure où les rythmes de développement des énergies renouvelables dépassent largement les performances cumulées de l’Allemagne sur les renouvelables terrestres et du Royaume-Uni sur l’éolien en mer au cours des dernières années. Même dans le scénario « sobriété », les rythmes nécessaires pour (ce) scénario demeurent très élevés. (…). Même un scénario de relance du nucléaire avec un programme minimal de six réacteurs implique d’atteindre des rythmes de déploiement des renouvelables particulièrement élevés. »[9]

Vouloir, en France, se passer du nucléaire à l’horizon de deux ou trois décennies, alors même qu’il représente 70% de la production d’électricité, cela tout en basculant simultanément sur elle un maximum d’usages pour décarboner l’économie est, pour le moins, un pari. On laissera à chacun le soin de le qualifier …

[1] Pour un suivi en direct des émissions liées au mix électrique, cf. le site : https://app.electricitymaps.com/map.

[2] Cette métaphore est, comme on sait, empruntée à Marx, dans sa préface au Capital.

[3] A ma connaissance, outre, pour l’U.E., l’Italie, l’Autriche et l’Irlande, hors U.E., seules la Suisse a décidé de fermer ses centrales existantes et l’Australie et le Paraguay ont formellement décidé de s’en passer dans l’avenir.

[4] Soulignons au passage que la position qui vise à sortir du nucléaire ne règle évidemment en rien les questions de la gestion des déchets existants et encore moins celle du démantèlement du parc historique, qu’il s’agit précisément dans ce cas de fermer au plus vite.

[5] Il faudrait dans l’absolu leur ajouter l’hydraulique, mais, de l’aveu général, en France, le potentiel étant quasiment saturé, les possibilités d’extension sont désormais très limitées, de l’ordre de quelques GW ; les mobiliser sera certes utile, mais restera marginal.

[6] Outre les 75,5% constatés de Fessenheim, les facteurs de charge retenus sont ceux donnés pour l’année 2021 par RTE dans son bilan annuel pour l’éolien terrestre et le solaire PV ; les 40% de l’éolien offshore sont ceux, conventionnels et très vraisemblablement optimistes, donnés pour le premier parc français, désormais en activité au large de St Nazaire.

[7] Sur la base du dernier parc de solaire PV installé par Total à Gien dans le Loiret : 54 MW installés sur 75 hectares, soit 72 MW/km2.

[8] Où l’on voit, incidemment, qu’installer en solaire PV (et, a fortiori, en solaire "luminescent" qui est d'un très faible rendement) les 40.000 m2 (soit 0,04 km2) de surface vitrée de la tour Montparnasse qui ont pu être évoqués ne saurait en aucun cas suffire à remplacer une centrale nucléaire !

[9] RTE, « Futurs énergétiques 2050 ; principaux résultats », p. 28. Le lecteur intéressé trouvera en p. 29 de ce même rapport une figure particulièrement illustrative de ces constats.