Dans une récente tribune[1], Corinne Lepage, ancienne ministre de l’environnement, que l’on aurait donc pu croire mieux informée, a trouvé bon d’affirmer que « l’énergie nucléaire est aujourd’hui l’une des plus coûteuses ». Cette affirmation vient d’être reprise dans le magazine Reporterre par son rédacteur en chef, par H. Kempf : « En relançant le nucléaire, la France prépare un fiasco économique majeur dans dix ans. Cette énergie du passé n'est plus compétitive.[2] »

Comme le dit fort justement par ailleurs l’ex ministre, « plus c’est gros, plus ça passe » !

Même à ne se situer, comme le font C. Lepage et H. Kempf, qu’en seuls termes de coûts de production[3], opposer de façon aussi générale, les Energies renouvelables intermittentes (EnRi) en général et le nucléaire, essentialiser les unes comme l’autre, est une démarche qui n’a pas grand sens au regard des réalités concrètes. Il y a cela pour trois raisons principales :

- Les Énergies renouvelables intermittentes, cela n’existe pas ; il y a des

- De même, il n’y a pas le nucléaire, mais des …

- Enfin et surtout, s’agissant du système électrique, le coût de production, -quand bien même sa définition est techniquement normalisée par le biais de la notion de levelised cost of electricity (LCOE)-, n’a guère de sens pris isolément. C’est au coût global de l’électricité qu’il faut s’intéresser; celui du système tout entier : production, réseaux de transport et de distribution et ensemble des moyens d’équilibrage, de flexibilité qu’il requiert. C’est le seul coût qui, in fine, concerne l’usager et ce n’est que sur cet ensemble composite que peut, en définitive, s’apprécier et se juger le coût réel d’un mix électrique pour la collectivité.

Ce dernier point sera l’objet de mon prochain billet de blog ; je n’argumenterai donc ici qu’autour des seules deux premières de mes remarques.

1. Les EnRi.

D’abord, première remarque, les EnRi sont très diverses.

Il ne s’agit pas tant ici d’opposer les éoliens (terrestre et offshore) au solaire photovoltaïque (PV) que de faire l’analyse concrète des situations concrètes d’utilisation de chacune de ces différentes sources. Les unes comme les autres ont en commun les mêmes caractéristiques : elles sont variables, non pilotables et subies, et leurs facteurs de charge sont globalement faibles[4]. De surcroît, pour faciliter leur développement initial, l’organisation européenne du marché leur a donné à toutes le bénéfice de l’obligation d’achat[5] à un prix garanti, ce qui ne va pas sans poser quelques sérieux problèmes ; ils seront approfondis dans un prochain billet.

C’est bien plutôt que, pour les unes comme pour les autres, les coûts sont extrêmement différents selon les modalités même de leur mise en œuvre. Il suffit pour s’en convaincre de lire les travaux existants, ils sont d’accès facile. Je n’en citerai et n’en utiliserai ici que deux, ceux de l’ADEME[6] et ceux de l’IEA[7], sans doute plus fiables et mieux fondés que les estimations de Bloomberg utilisées dans la tribune précitée de l’ex- ministre.

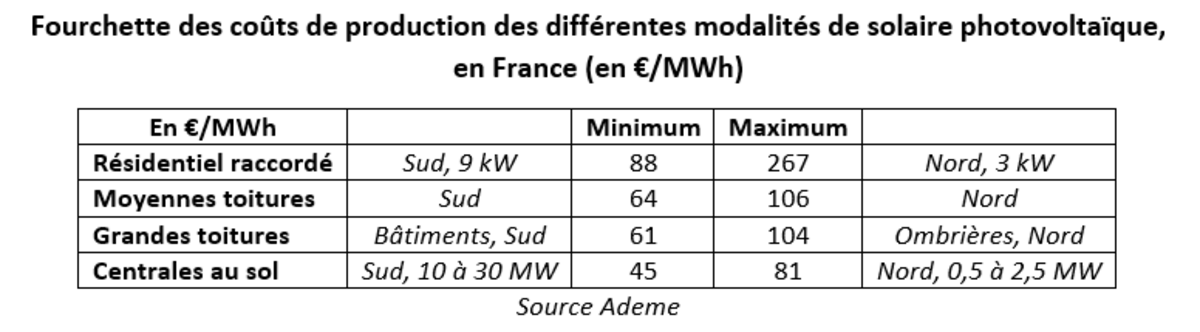

Sans même parler des gradients géographiques, qui sont triviaux, -il vaut mieux installer le solaire au Sud qu’au Nord et les éoliennes là ou souffle de manière régulière le vent …- on y constate, par exemple qu’entre les grandes centrales de solaire PV et la mise en œuvre individuelle de quelques panneaux en toiture, les coûts sont (très) sensiblement différents. Or ces différences sont loin, très loin, d’être anecdotiques, le tableau ci-dessous en récapitule les principaux items.

Agrandissement : Illustration 1

On voit ainsi que, du point de vue des coûts de production, l’unité présumée du solaire photovoltaïque est une fiction. Ce qui caractérise le solaire PV réellement existant, c’est d’abord l’extrême diversité de ses modalités d’exploitation et la fourchette considérable des coûts de production qui en résulte. Pour prendre les deux extrêmes, entre les grosses centrales photovoltaïques installées dans le Sud et les petites installations individuelles de 3 kW posées en toiture de maison dans le Nord de la France, le coût de production va de 45 à 267 €/kWh, soit de 1 à 6 !!

Remarque adventice : peut-être d’ailleurs faudrait il en tirer quelques conséquences du côté des politiques publiques ; pour guider vers un minimum de rationalité économique et sociale, par exemple de ne pas laisser faire sans encadrement, voire contrainte, les initiatives, qu’elles soient individuelles, locales ou industrielles ; on pourrait, par exemple, appeler çà une planification écologique….

Même si c’est de manière moins caricaturale, ce qui vient d’être dit du solaire PV vaut tout aussi bien pour l’éolien terrestre. Comme le relève l’ADEME : « Le LCOE de l’éolien terrestre est estimé entre 50 €/MWh et 71 €/MWh pour le parc mis en service entre 2018 et 2020. La plage de variation reflète la variabilité des coûts d’investissement et du facteur de charge pour un taux d’actualisation conventionnel – en termes réels - de 4 % par an et une durée de vie de 25 ans. »[8]

Enfin, s’agissant de l’éolien offshore, les prix de production de l’éolien « posé » ont fortement baissé, comme l’indique l’ADEME « Pour les six parcs attribués pour les deux premiers appels d’offres (2011 et 2013) les tarifs d’achat après renégociation en 2018 sont de 148 €/MWh et 134 €/MWh sur 20 ans d’exploitation, alors que le tarif d’achat pour le projet de Dunkerque attribué en 2019 est de 44 €/MWh sur 20 ans »[9] [10]. Le premier parc d’éolien offshore venant d’être raccordé cet été, la réalité française est donc que les deux à trois décennies à venir verront cohabiter des prix effectifs d’achat s’étalant dans une fourchette de 1 à 3,4[11].

Enfin, il faut souligner que si l’offshore « posé » est la modalité la plus développée à ce jour, notamment dans son berceau originel de la mer du Nord, la France devra impérativement implanter des parcs d’offshore « flottant ». Le « posé » vaut pour des fonds de relative faible profondeur, mais sur la façade Atlantique et surtout en Méditerranée, où se situent les meilleurs gisements de vent du domaine maritime français, il faudra impérativement passer au « flottant ». Or cette technologie ne fait l’objet à ce jour que de d’implantations pilotes et, même si deux parcs d’éolien flottant sont prévus à brève échéance en Méditerranée (au large de Port la Nouvelle et de Fos), il est encore aventureux de fixer des prix ; d’ailleurs à ce sujet l’ADEME se borne prudemment à relever que « le projet de PPE cible un tarif d’achat compris entre 110 et 120 €/MWh "[12] ; quant à la Cour des comptes, elle n’en fait pas même mention ! Autant dire que, nous sommes là dans le quasi inconnu…

- Le(s) nucléaire(s).

Venons en maintenant au(x) nucléaire(s) et à ma seconde remarque.

Le parc nucléaire historique français est désormais amorti, et, s’agissant d’une technologie très lourde en capital, ses coûts sont désormais très faibles ; ce dont témoigne l’ARENH (Accès réglementé à l’électricité du nucléaire historique), l’obligation faite par les services de Bruxelles à EdF de vendre 100 TWh à ses concurrents au prix d’ami de 42 €/MWh[13], alors que selon les travaux de la Cour des comptes[14] l’équilibre est plutôt à 51 €/MWh. Même prolongé par le « Grand carénage »[15], les coûts de production du parc historique sont donc tout à fait compétitifs, et, pour 20 années d’exploitation supplémentaire, devraient s’établir à 55 €/MWh, selon EDF.

Quant à l’avenir et au « nouveau nucléaire », les errements d’EDF avec les EPR en construction ne doivent pas être l’arbre qui cache la forêt. Selon la Cour des comptes, le coût de production de Flamanville devrait être de l’ordre de 110 à 120 €/MWh, et c’est à 109 €/MWh que la production de l’EPR anglais de Hinkley point est fixée. Ces montants ne sont, par ailleurs, nullement représentatifs des coûts du nouveau nucléaire, -qu’il soit chinois, américain, sud-coréen, russe, ou même (faut-il espérer) … français-, mais bien plutôt de la perte de savoir-faire industriel de la France, ce qui ne saurait être véritablement réjouissant ! Enfin, pour achever de me faire mal voir, il faut aussi anticiper un autre avenir [16] au nucléaire, celui des SMR (Small modular réactor), petites unités de quelques centaines de MW, dont il est attendu une forte baisse des coûts, ne serait-ce que par les effets de série qu’ils devraient permettre ; ils sont aujourd’hui donnés pour devoir produire l’électricité[17] aux environs de 60 €/MWh. Il est probable que les « électro intensifs », et peut-être bien en premier lieu les futurs producteurs du graal annoncé de l’avenir : l’hydrogène bas carbone en seront des utilisateurs. Nous verrons bien….

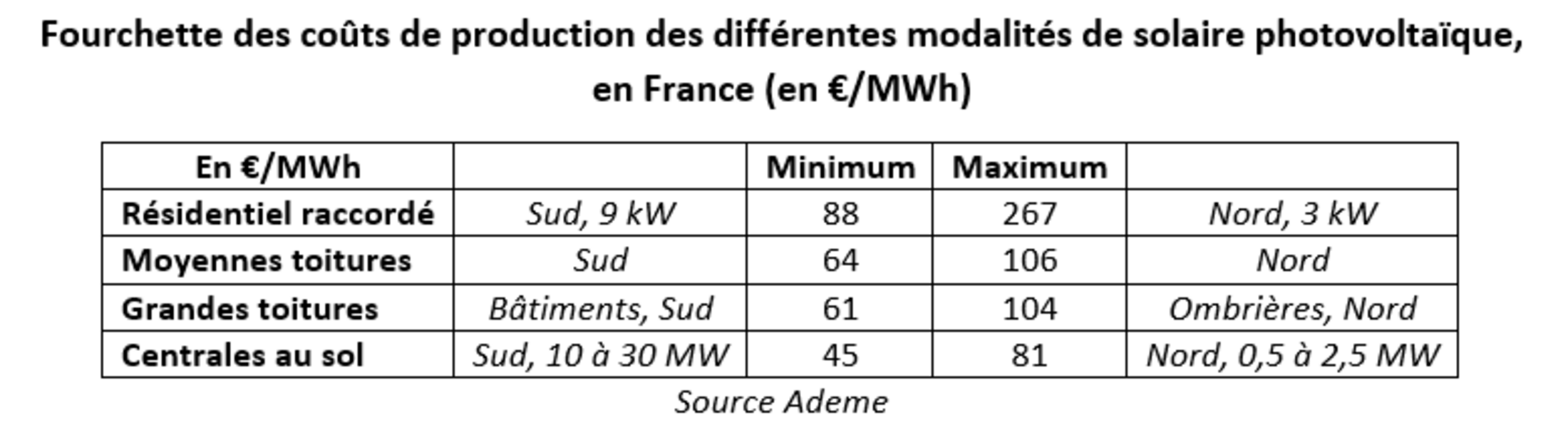

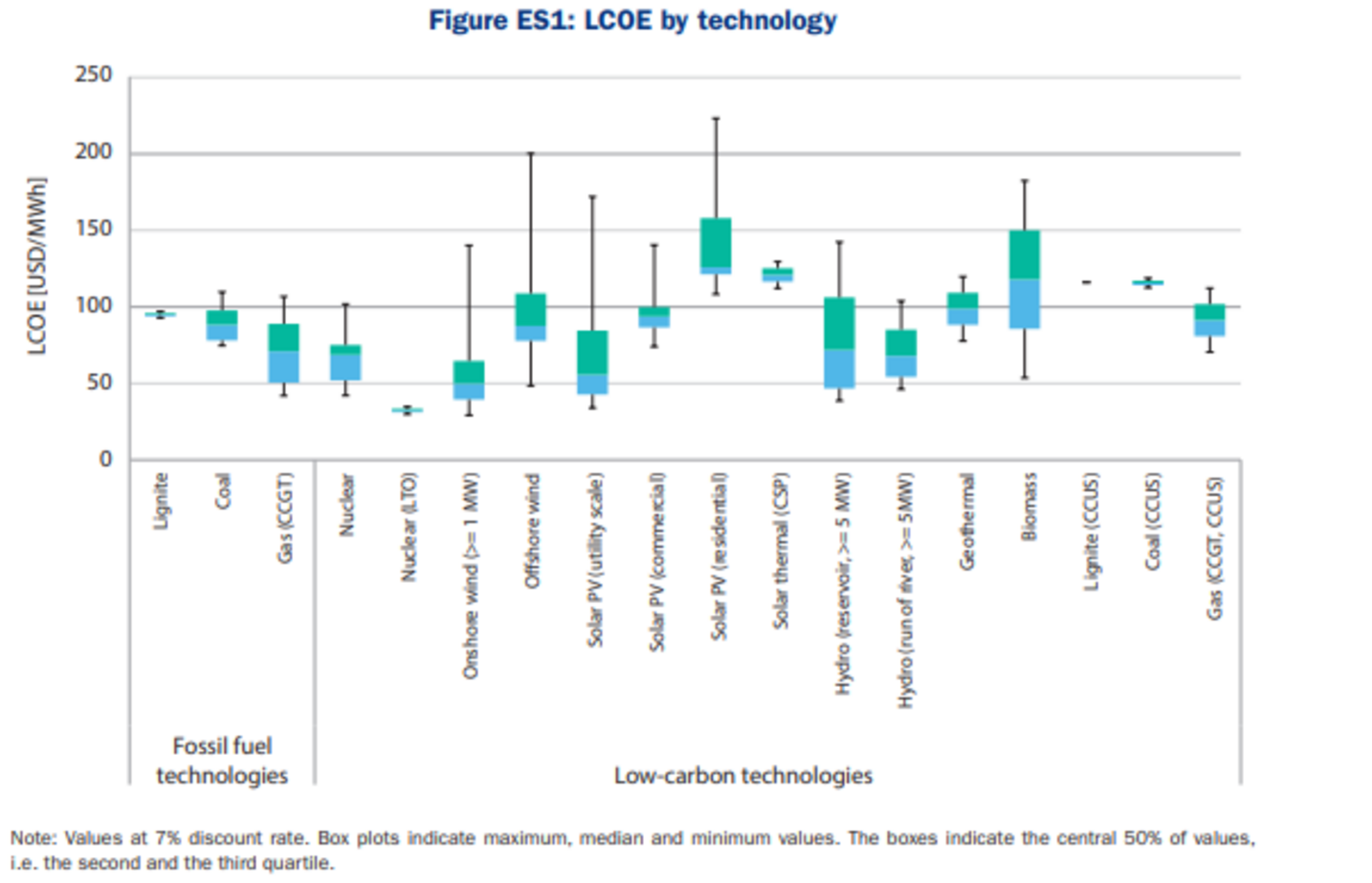

En tout cas, comme le montre le graphique ci-dessous, aux facteurs de charge historiquement normaux, -sensiblement plus de 60% et même la plupart du temps aux alentours de 90%-, pour l’IEA, le « nouveau nucléaire » devrait avoir des coûts de production nettement inférieurs à 80 $/ MWh.

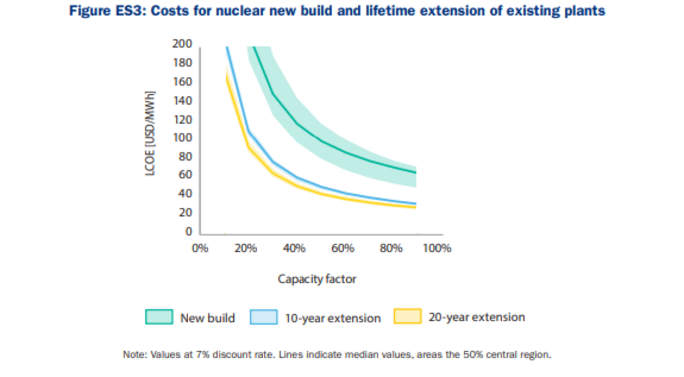

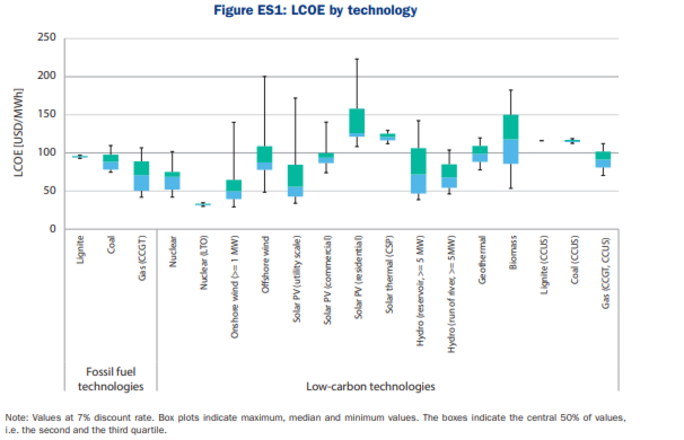

Que conclure de tout cela ? Un second graphique, lui aussi tiré du rapport précité de l’IEA, me parait bien résumer la situation telle qu’on peut la connaître et l’anticiper aujourd’hui sur l’ensemble des pays :

Agrandissement : Illustration 3

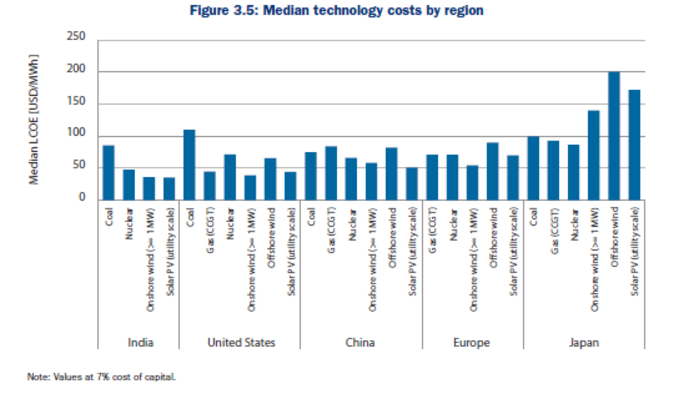

Enfin, pour compléter, un autre graphique, tiré du même rapport de l’AIE[18], qui présente la différenciation des coûts (ici le seul coût médian) par grande région est bien loin de démentir cette estimation générale pour ce qui concerne l’Europe.

Ces graphiques suffisent à montrer que, contrairement à ce qu’affirme sans nuance la tribune de C. Lepage, comme ce qu’en dit H. Kempf, et que je critique ici, il n’y a pas de différentiel notable et décisif entre les coûts de production des EnRi et des nucléaires, historique ou à venir !

On verra dans le prochain billet, que, à l’inverse, vu cette fois de l’ensemble des coûts du système (coûts de production, de réseau et de flexibilité), seuls pertinents pour juger du coût social, les EnRi sont plus coûteuses que le nucléaire, dont la prolongation de l’existant et la construction de nouvelles unités apparaissent ainsi comme le meilleur moyen de s’engager dans une transition viable et équilibrée pour ce qui est de la France.

[1] https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/11/18/corinne-lepage-ancienne-ministre-de-l-environnement-le-nucleaire-est-l-une-des-energies-les-plus-couteuses-et-elle-nous-rend-dependants-de-la-russie_6150405_3232.html

[2] Hervé Kempf sur Twitter :

https://t.co/09ppKELQxj" / Twitter

[3] Il doit être entendu que sous l’intitulé coûts (économiques) de production, il est question ici des LCOE (levelised cost of electricity), notion normalisée et internationalement utilisée. Pour une définition détaillée on trouvera dans la dernière livraison du rapport quinquennal de l’IAE/OCDE « Projected Costs of Generating Electricity, 2020 Edition », décembre 2020, un chapitre « methodology, conventions and key assumptions » dédié à ce seul sujet, qui explique en détail la méthodologie utilisée pour calculer les LCOE. En français, on se réfèrera à ADEME « Coûts des énergies renouvelables et de récupération, édition 2019 », janvier 2020.

[4] Sur ce point, cf. mon billet précédent.

[5] Cette obligation est régie par les articles 314-1 et suivants du Code de l’énergie.

[6] ADEME, cf. référence, note 2, ci-dessus. La Cour des comptes a publié plus récemment, en septembre 2021, un rapport « L’analyse des coûts du système productif en France », mais, s’agissant des EnRi, elle y reprend les évaluations de l’ADEME que j’utilise ici.

[7] IEA, cf. référence, note 2, ci-dessus.

[8] ADEME, op. cit., p. 33.

[9] Ibid., p. 36.

[10] Etant entendu que les conditions consenties au parc de Dunkerque sont très particulières et que les garanties apportées expliquent le coût particulièrement -et sans doute artificiellement- faible de son électricité. Sur ce point cf. le rapport précité de la Cour des comptes, pp. 32-33, qui conclut sans ambiguïté : « un projet qui ne comporterait pas un même partage des risques n’aboutirait pas au même tarif ».

[11] Etant entendu que, contrairement aux autres sources, il s’agit là de coûts de production entendus stricto sensu, les coûts de raccordement au réseau, légalement mis à la charge de RTE, devant leur être ajouté.

[12] Ibid., p. 40.

[13] Auxquels se sont rajoutés en 2022, 20 TWh à 46,2€ le MWh…

[14] Cour des comptes, septembre 2021, op. cit.

[15] Le « grand carénage » est destiné à permettre la prolongation du parc historique au-delà des 40 années de fonctionnement, en remplaçant certains des équipements lourds et en mettant la sécurité aux normes « post Fukushima » ; son coût est de l’ordre de 1 Md€ par centrale.

[16] Sans même ici parler de la perspective futuriste de la fusion nucléaire, qui est, et sans doute pour quelque décennies encore, de l’ordre du laboratoire, en dépit de récentes avancées.

[17] On ajoutera que l’avenir des SMR ne se limitera pas à la production d’électricité, il devrait tout aussi bien se jouer dans la production de chaleur. C’est d’ailleurs au chauffage de logements d’habitation que sert l’unique SMR aujourd’hui en service et qui est situé en Sibérie.

[18] IEA, op. cit, p. 47