La première mesure annoncée par la NUPES concernant la planification de la bifurcation et la rénovation énergétique est la suivante (je cite) :

- Planifier le passage à 100 % d’énergies renouvelables et la sortie du nucléaire avec un double mot d’ordre : sobriété et efficacité. Abandonner les projets d’EPR (European Pressurized Reactor – Réacteur pressurisé européen), planifier le démantèlement, la réhabilitation et la reconversion des sites nucléaires et de l’ensemble de leur bassin de vie

La seconde s'énonce ainsi :

- Sortir des énergies carbonées : arrêter les subventions aux énergies fossiles, y compris à l’étranger

Nous avons à nos portes un grand pays industriel, l'Allemagne, qui mène depuis une quinzaine d'années une expérience en vraie grandeur qui, au moins sur le papier, prétend aller dans la même direction. Las ! Ces deux objectifs, au vu de ce que notre voisin pratique à grande échelle, ne semblent pas compatibles. La leçon semble être plutôt : sortir du nucléaire ou sortir des fossiles, il faut choisir.

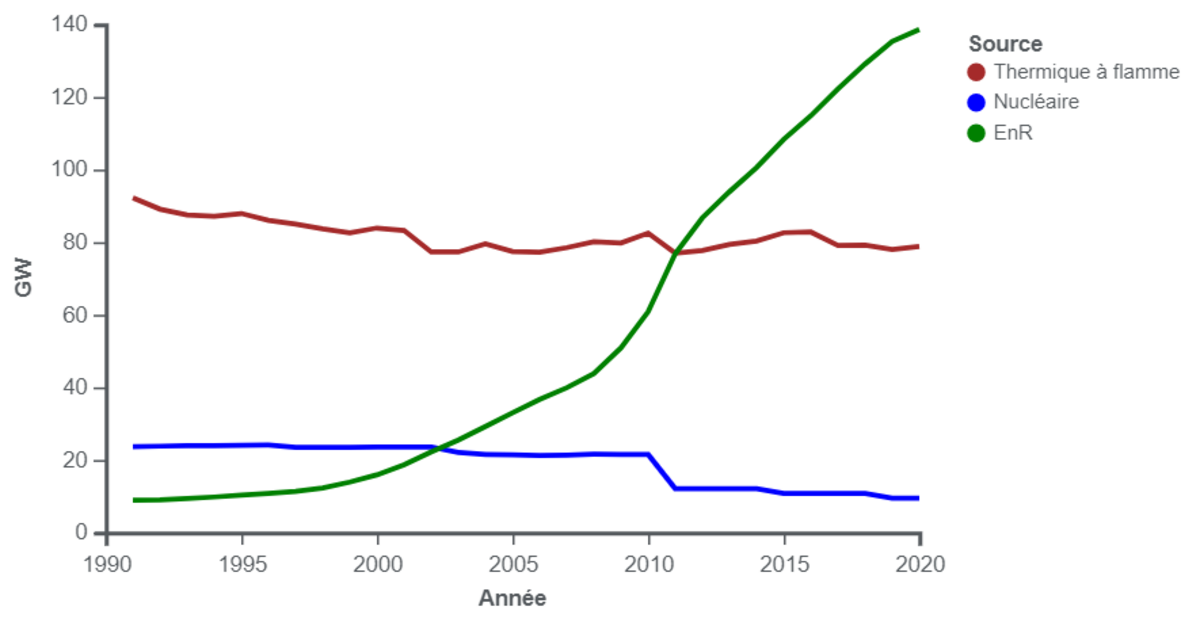

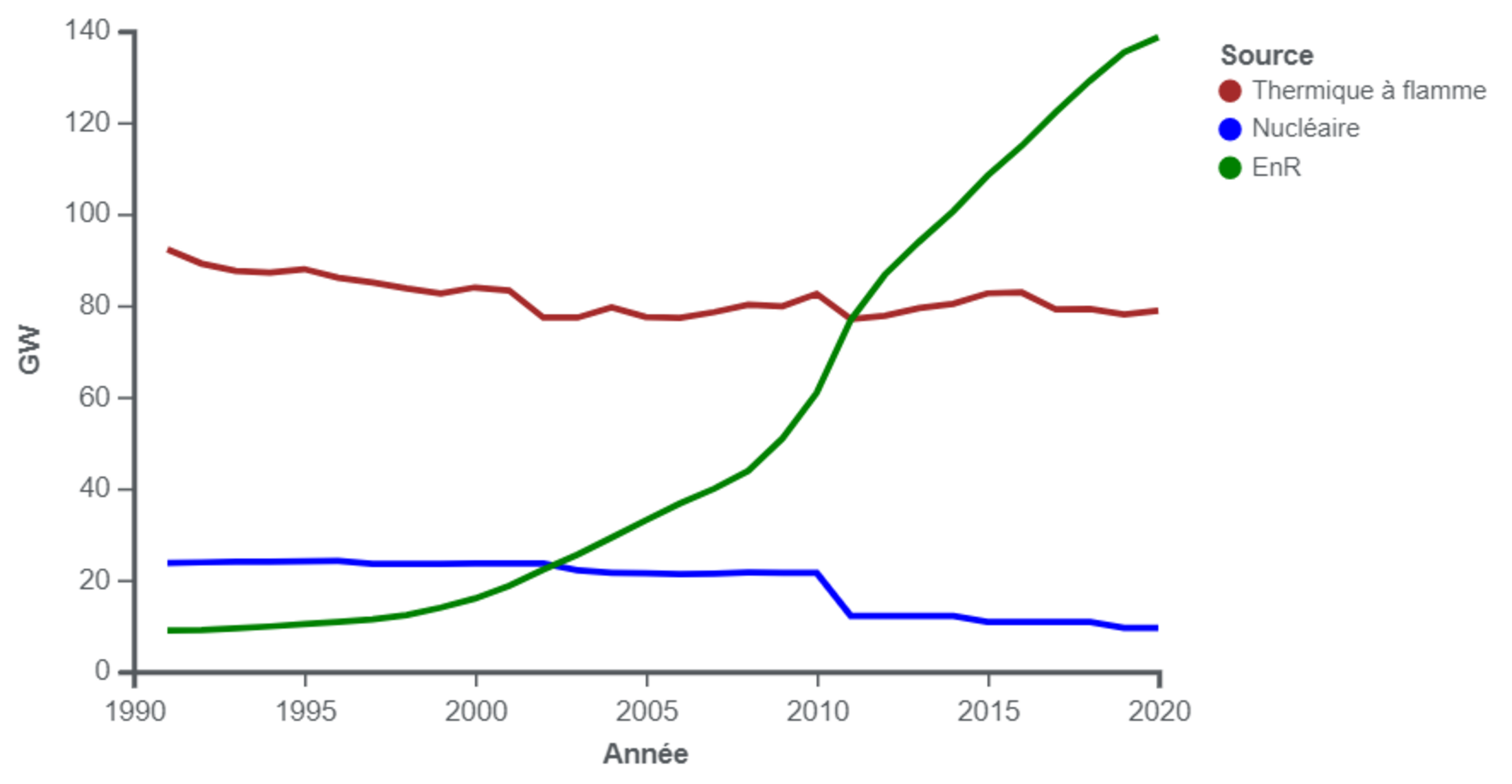

Un graphique résume ce qui s'est passé depuis 1990 :

Agrandissement : Illustration 1

Après la réunification du pays, les centrales à flamme de l'Est ont été remplacées par des centrales plus performantes, d'où une baisse de la puissance installée. A partir des années 2000, qui voient un spectaculaire développement des ENR, principalement éolien et photovoltaïque (PV), la puissance thermique à flamme (charbon + lignite + gaz + fioul) demeure constante...Et pourtant les EnR font plus que doubler la puissance électrique installée !

Pourquoi l'Allemagne n'a-t-elle pas réussi à diminuer la puissance thermique à flamme ? La raison est simple : lorsque, en hiver (peu de production PV le jour et rien la nuit), l'anti-cyclone des Açores est installé sur l'Europe (peu de vent, donc peu de production éolienne), il faut bien disposer de TOUTE la puissance nécessaire pour faire fonctionner la société. Comme on ne sait pas stocker de grandes quantités d'énergie (pour des raisons de physique fondamentale), le réseau électrique doit disposer en back-up de la puissance nécessaire pour éviter un effondrement (black-out). Ce back-up doit aussi être disponible pour gérer l'intermittence structurelle de la production EnR. Où l'on voit qu'un kWh aléatoire n'est pas équivalent à un kWh garanti. Les lois de la physique ne se votent pas au Parlement.

Distinguons ici puissance électrique et énergie électrique. L'énergie fournie par les centrales à flamme a bien tendance à diminuer, puisque l'éolien et le PV fournissent aujourd'hui près de 30% de l'énergie électrique du pays, mais un kWh produit avec le mix allemand émet encore de 7 à 8 fois plus de CO2 qu'avec le mix français (par ailleurs, la sous-utilisation de ces centrales contribue à augmenter le prix de l'électricité, puisque les coûts de maintenance demeurent constants).

Qu'en est-il des coûts ? Environ 500 milliards d'euros ont été investis par notre voisin, conduisant à un prix de l'électricité 1,7 fois plus élevé qu'en France. L'argument selon lequel le coût des installations éoliennes ou PV diminue est vrai, mais jusqu'où peut-on extrapoler cette tendance ? Aujourd'hui, ces infrastructures sont produites à l'aide de combustibles fossiles, qui continuent de fournir, à l'échelle mondiale, 80% de notre énergie primaire. Quel sera le prix d'une éolienne, ou d'une installation PV, fabriquées avec de l'énergie éolienne ou PV ? Ou même avec des combustibles fossiles, mais lorsque ceux-ci viendront à manquer ?

Ceux qui, en France, poursuivent la chimère des 100% EnR s'exposent à ne pas tenir leurs engagements. Et ceci, d'autant plus qu'ils sont parfois contradictoires les uns avec les autres. En effet, pour se passer du nucléaire et des énergies fossiles, il faut appuyer fortement sur le levier "sobriété", c'est-à-dire diminuer fortement la consommation d'électricité, et plus généralement d'énergie. Mais par ailleurs on prétend développer les véhicules électriques et une filière hydrogène (H2) par électrolyse, qui n'ont d'intérêt QUE si l'électricité est décarbonée : il faut donc PLUS d'électricité, et non moins.

Prenons un exemple. Le précédent gouvernement a annoncé la mise en place d'une filière hydrogène décarboné, visant à produire dans un premier temps (2035) 600 000 tonnes d'H2, dont 400 000 tonnes à usage industriel (raffineries et engrais) et 200 000 tonnes à usage énergétique (transport lourd, stockage de l'énergie, réseau de chaleur etc.). Comme il faut environ 50 kWh pour produire 1 kg d'H2, les 600 000 tonnes nécessitent 30 TWh, soit quelques pourcents de notre consommation d'électricité. Mais si l'on veut que l'hydrogène participe significativement à la décarbonation du pays, il faut que son usage représente une fraction notable de notre consommation d'énergie. Nous consommons au total l'équivalent de 1800 TWh d'énergie. Imaginons, pour simplifier, que l'usage de l'H2 permette de restituer l'énergie nécessaire pour le produire, soit 50 kWh par kg (c'est alors un moyen de stockage parfait). Si l'on veut que l'H2 assure 20% de notre consommation, il faut disposer de 360 TWh d'électricité dédié à sa production. En incluant les pertes diverses, cela représente un doublement de la production actuelle d'électricité. Qui peut croire un instant que cela va se faire avec des EnR intermittentes, déjà incapables de remplacer la production nucléaire d'aujourd'hui ?? Sans même évoquer la question des matériaux, béton, acier, cuivre etc. : à énergie produite égale, les EnR en nécessitent de 10 à 20 fois plus que le nucléaire.

Il faut être clair : l'électrification des usages constitue LA piste privilégiée pour sortir des combustibles fossiles - à laquelle se rajoute une nécessaire sobriété énergétique. Mais cette sobriété sera d'autant plus dure qu'on s'interdit la seule façon de produire massivement de l'électricité décarbonée et pilotable. L'annonce du précédent gouvernement de relancer la filière nucléaire marque une rupture avec 10 ans d'atermoiements, ponctués par la malencontreuse fermeture de Fessenheim. Cela demandera du temps, mais justement le prolongement de 10 ans du fonctionnement des réacteurs actuels donne, à moindre coûts (de l'ordre de 10 €/MWh), le temps nécessaire pour redémarrer une filière industrielle performante. Le curseur entre nucléaire et EnR (qui seront aussi nécessaires) dépend de la vitesse à laquelle ce redémarrage pourra être opéré. Les annonces faites (6 EPR dans un premier temps, suivis de 8) constituent un minimum qui, pour être atteint, nécessitera une volonté industrielle pérenne.

Reste une interrogation : pourquoi les communistes sont-ils les seuls, à gauche, à être favorables au nucléaire ? Mystère. L'image d'Epinal de panneaux solaires sur le toit de la maison, avec une éolienne au fond du jardin, est-elle tellement ancrée dans l'imaginaire énergétique ?

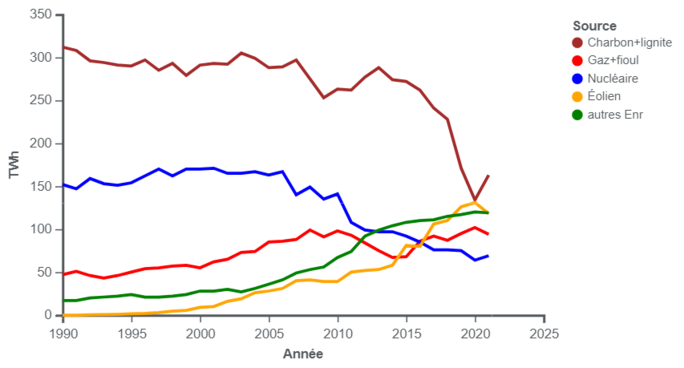

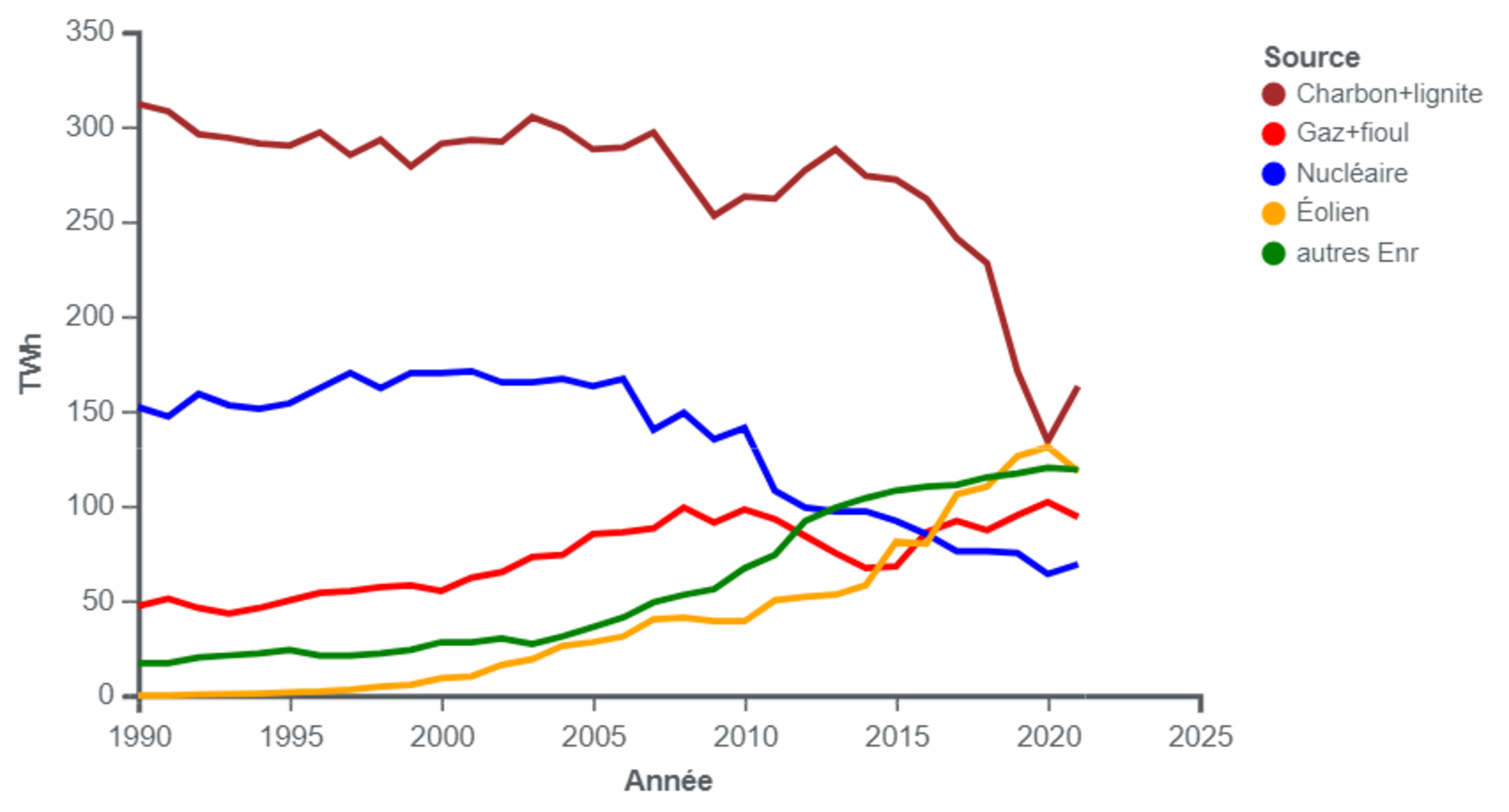

PS. Un lecteur me suggère d'être plus explicite sur la production d'énergie électrique allemande. Voici la figure, à lire en contrepoint de celle concernant la puissance installée :

Agrandissement : Illustration 2

La forte diminution de la production charbonnière en 2020 est un "effet Covid". La tendance sur plusieurs années consiste à remplacer les centrales au charbon par des centrales à gaz, le gaz provenant de Russie. Comment la guerre en Ukraine va perturber cette politique énergétique, bien installée depuis que Schröder, après son mandat, ait occupé des postes de responsabilité chez Gazprom, est encore incertain.

Rappelons que, pour une même énergie produite, les émissions de CO2 des centrales à gaz sont 2 fois moins importantes que celles des centrales à charbon (en négligeant les fuites de gaz à la production et à la consommation), mais environ 50 fois plus importantes que celles de centrales nucléaires ou de parcs éoliens.