L’étude scientifique des effets observables des psychothérapies présente des difficultés considérables. Il est infiniment plus facile de théoriser sur des processus thérapeutiques, supposés à l’œuvre, que de mener une enquête méthodique et objective sur les résultats effectifs.

Il faut constituer des groupes tout à fait comparables de personnes traitées. Pour cela, on doit disposer de critères précis de sélection de patients, de critères de la gravité de la pathologie, ainsi que de critères d’amélioration (ou de guérison) après le traitement. Il faut encore que la durée des thérapies soit sensiblement la même et que les thérapeutes bénéficient d’une expérience clinique comparable. Une autre question essentielle est le choix du juge des effets. Va-t-on se référer aux patients eux-mêmes, à leur entourage, aux thérapeutes ou à d’autres spécialistes (psychologues ou psychiatres) ? Il faut enfin contrôler si les améliorations se maintiennent à travers le temps (follow-up à long terme).

Vous envisageons ici la première de ces exigences : les critères du choix des patients et, en particulier, la question, largement négligée, de la classe sociale. En effet, les recherches européennes et nord-américaines sont largement concordantes sur le fait que les pathologies mentales sont plus fréquentes et plus graves dans les milieux sociaux défavorisés, notamment pour les psychoses, les personnalités antisociales, les troubles liés à l’usage de substances psychotropes licites et illicites et, particulièrement, pour les femmes, la dépression [1].

La politique de sélection de Freud

Freud a cru un temps que sa technique de mise au jour de significations inconscientes guérirait tous les troubles mentaux. Il pensait qu’il serait au départ d’une révolution de la psychopathologie. Le 17 janvier 1909, il écrivait à Jung : « Vous serez celui qui, comme Josué, si je suis Moïse, prendra possession de la terre promise de la psychiatrie, que je ne peux apercevoir que de loin » [2].

Il a progressivement déchanté. En 1919, il écrivait : « Notre technique a grandi avec le traitement de l'hystérie et elle ne cesse d'être toujours réglée sur cette affection » [3].

En privé, à cette époque, il n’affirmait plus que sa technique fonctionnait pour les hystériques. Déjà en 1909 il avait écrit à Oskar Pfister: « Un peu par plaisanterie, mais aussi à vrai dire sérieusement, nous avons coutume de reprocher à notre psychanalyse d'exiger, pour être appliquée, un état normal [Normalzustand] et de se heurter à une barrière dans les anomalies établies dans le psychisme, ce qui revient à dire que la psychanalyse trouve ses meilleures conditions d'application là où on n'en a pas besoin, chez les gens normaux » [4].

Paul Roazen, qui a interviewé des personnes psychanalysées par Freud, a recueilli plusieurs fois ce type de plaisanterie. Il rapporte par exemple : « Le Dr Putnam savait que Freud avait été déçu par ses premières analyses, qui avaient d’abord eu l’air de marcher, pour, en fin de compte, se révéler inefficaces. Il ne cachait pas qu’il était devenu sceptique, notamment sur l’effet thérapeutique de la psychanalyse. […] En privé, Freud considérait souvent avec ironie ce qu'il avait accompli. […] Il avouait volontiers, tout au moins à quelqu'un comme le Dr Putnam, avec qui il s'entendait si bien, que la psychanalyse n'était indiquée que pour les gens en excellente santé » [5].

Freud écrira à la fin de sa vie, dans « L’analyse finie l’analyse infinie » — un texte tout empreint de pessimisme : « La situation analytique consiste en ce que nous nous alliions au moi de la personne-objet [Objektperson] pour soumettre les pans non dominés de son ça, donc pour les intégrer dans la synthèse du moi. Le moi avec lequel nous pouvons conclure un tel pacte doit être un moi normal » [6].

Une question importante est la classe sociale des patients de Freud. Quasi tous étaient riches ou très riches [7]. Un bon nombre d’entre eux étaient des « névrosés dorés ». Leur « hystérie » était éminemment sociale.

La correspondance de Freud révèle sa politique en matière d’honoraires. Il écrit le 7 juillet 1912 à Karl Abraham : « Si l’affluence (de clientèle) se maintient, la première mesure à prendre doit être évidemment de relever vos honoraires » (Freud ne conseille pas de choisir les patients qui souffrent le plus !). Le 27 mars 1913, il insiste : « Vous ne m’avez pas dit si vous avez pensé sérieusement à l’augmentation de vos tarifs. Je crains que ce soit là l’unique point où vous refusiez — à tort — de me suivre ! ». L’année suivante, le bon disciple a parfaitement suivi l’injonction du Maître. Il lui écrit le 19 novembre 1914 : « J’ai en moyenne 3 à 4 séances par jour. D’après mon expérience, il n’y a maintenant qu’une catégorie de clients qui entrent (ou plutôt, qui peuvent, pour des raisons financières, entrer) en traitement : les hommes célibataires qui ont fait un héritage. Cela se vérifie pour tous mes clients actuels ».

Vu les honoraires de Freud et de ses premiers disciples, les cures étaient inaccessibles aux gens qui ne disposaient que de revenus modestes. Freud n’y voyait pas beaucoup d’inconvénients : « On peut regretter que la thérapie analytique soit presque inaccessible aux pauvres, pour des raisons externes aussi bien qu'internes. On n'y peut pas grand-chose. Peut-être cette affirmation largement répandue est-elle juste : celui qui est contraint par la nécessité de la vie à un travail harassant succombe moins facilement à la névrose. Mais on fait par ailleurs l'expérience tout à fait incontestable que le pauvre qui a produit un jour une névrose ne se la laisse que très difficilement arracher. Elle lui rend de trop bons services dans le combat pour l'auto-affirmation ; le bénéfice secondaire [8] de la maladie qu'elle lui apporte est beaucoup trop significatif. La pitié que les hommes ont refusée à sa détresse matérielle, il la revendique à présent au titre de sa névrose et il peut même s'affranchir de l'exigence de combattre sa pauvreté par le travail » [9].

Il n’est guère étonnant qu’une série de plaisanteries sur la psychanalyse portent sur le thème de l’argent : « Le névrosé bâtit des châteaux en Espagne ; le psychotique croit y habiter ; le psychanalyste récolte les loyers » ; « Le psychanalyste gagne bien 1.000 dollars par semaine, sans compter la menue monnaie qui tombe derrière le divan » ; « L'analyste est un homme comme les autres, aimant l'argent plus que les autres... C'est un pickpocket mental » ; « Il n'est pas rare qu'un patient déclare : “J'ignore si je parviendrai à nouer les deux bouts avec ce que mon psychanalyste me laisse” » ; « You go to a psychoanalyst when you're slightly cracked and keep going until you're completely broke ».

Les recommandations d’Edward Glover

Glover (1888-1972) est un psychanalyste freudien orthodoxe qui fut longtemps le président du comité de formation des psychanalystes de la Société britannique. Il fut secrétaire de l’Association internationale de psychanalyse de 1934 à 1944. Son ouvrage The Technique of Psycho-Analysis (1928, révisé en 1955) est devenu un grand classique. Glover a été considéré comme « le » technicien de la cure freudienne.

Dans son ouvrage, il conseille de sélectionner soigneusement les clients qu’on peut considérer comme « analysables » : « En vérité, s’il est une recommandation qu’on ne saurait trop faire à l’analyste débutant, c’est de choisir ses cas, lorsqu’il le peut, non pas en raison de leur solvabilité mais en raison de leur curabilité analytique » (trad. française, 1958, p. 217) ; « La capacité de choisir des cas pour l’analyse d’après leur désir authentique de guérison est une condition essentielle de succès dans la pratique psychanalytique. L’analyste qui procède d’après la croyance puriste, pour ne pas dire naïve, que la psychanalyse est “bonne” pour n’importe quel trouble, s’expose à de précoces désillusions » (p. 264).

Le même point de vue se trouve chez les lacaniens. Ainsi Jacques Chazaud (qui fut directeur d’enseignement à l’université Paris VII) recommande : « Pour autant qu’elle est freudienne, l’indication de la psychanalyse ne peut être que des plus ségrégatives. “N’oublions pas, disait Freud, que bien des normaux ne valent rien non plus. Nous ne sommes que trop portés à mettre au compte de la maladie, chez les gens de cette sorte, tout ce qui les rend inaptes” ... Point de vue qui reste toujours actuel et qui a valu à nombreux d’entre nous bien des mésaventures pour avoir eu la présomption de passer outre » [10].

Notons que Chazaud ne donne pas la référence de cette formule de Freud : « bien des normaux ne valent rien non plus ». Je soupçonne une fausse citation. Elle fait quelque peu penser (mais seulement quelque peu) à ce que Freud écrivait le 11-2-1922 à Edoardo Weiss, le pionnier de la psychanalyse en Italie, quand celui-ci se plaingnait des échecs thérapeutiques : « Il ne faut rien prendre au tragique ! L'analyste doit s'attendre à de pareils accidents mineurs, surtout dans un milieu hostile. Pensons aussi que, malheureusement, seuls peu de malades sont dignes des efforts que nous leur consacrons, si bien que notre position ne doit pas être thérapeutique, mais que nous devons nous estimer heureux d'avoir dans chaque cas appris quelque chose ». Soulignons l’expression « seuls peu de malades sont dignes des efforts ».

Des enquêtes américaines

A la fin des années 1970, deux psychanalystes américains, Lester Luborsky et Donald Spence, ont fait le bilan des enquêtes sur la sélection des patients par les analystes. Ils concluent que les patients acceptés sont en général moins perturbés que ceux acceptés par d’autres thérapeutes, psychiatres ou psychologues. Ils constatent également que les patients qui s’améliorent grâce à la psychanalyse : (1) présentent, dès le départ, un bon fonctionnement général de la personnalité (ou une absence de traits psychopathologiques sévères) ; (2) sont jeunes ; (3) ont un niveau d’éducation élevé ; (4) sont anxieux [11].

Dix ans plus tard, Sol Garfield (directeur des formations universitaires en psychologie clinique de 1970 à 1986) a fait un bilan des recherches sur les patients acceptés dans les cliniques américaines. Il conclut que la « sélection est fréquemment liée à la classe sociale » et précise que « les cliniques d’orientation psychanalytiques sont particulièrement sélectives et n’acceptent que les clients qui conviennent le mieux pour le traitement. Ces clients sont généralement mieux éduqués, intelligents, s’expriment facilement [“verbal”] et sont “motivés” » [12].

Par ailleurs, des enquêtes montrent une relation linéaire entre la classe sociale et le fait de continuer une psychothérapie : la proportion de personnes qui abandonnent le traitement augmente quand la classe sociale diminue [13].

Aux États-Unis, on dit volontiers que les psychanalystes n’acceptent que des YARVIS : des personnes « Young, Attractive, Rich, Verbal, Intelligent, Successful » (On pourrait traduire cet acronyme par Jarlip : jeune, attirant, riche, loquace, intelligent, performant). Ajoutons que d’après une enquête américaine — dans les années 1970 — 99 % des patients étaient des Blancs [14]. II faudrait parler des WYARVIS (White, young, etc.), même si le pourcentage a sans doute un peu augmenté depuis.

L’enquête de Dominique Fischer

La psychosociologue Dominique Fischer a mené en 1975-76 une enquête sur une centaine de personnes en psychanalyse et d’anciens analysés parisiens. Elle a publié les résultats dans Les analysés parlent [15], un document exceptionnel, qui n’a guère vieilli, sur la psychanalyse du point de vue des consommateurs. Elle a constaté que ces analysés appartiennent quasi tous à la classe aisée. Malgré ses recherches, elle n’a trouvé qu’un seul ouvrier, aucun employé, aucun agriculteur (p. 14).

Les analysés sont des privilégiés. Les comparaisons de résultats de psychothérapies devraient toujours tenir compte, soigneusement, de ce fait !

Les analystes dans des institutions aujourd’hui

Aujourd’hui, l’offre de psychothérapies ayant considérablement augmenté, beaucoup de psychanalystes ne gagnent plus leur vie uniquement par des cures classiques en privé. Ceux-là travaillent dans des cliniques et des institutions. La plupart ont une double activité : institutionnelle (qui leur assure un salaire et un statut fiscal) et privée (qui permet d’échapper à l’attention du fisc). Un bon nombre de psychanalystes pratiquent désormais des thérapies « psychodynamiques » ou « éclectiques » en face à face, différentes ou fort différentes de la théorie et la technique de Freud.

Beaucoup de ces institutions accueillent des enfants handicapés ou atteints d’autisme. La documentariste Sophie Robert a dénoncé le fait que le travail s’y apparente davantage à du gardiennage qu’à la formation ou la thérapie des enfants qui leur sont confiés [16].

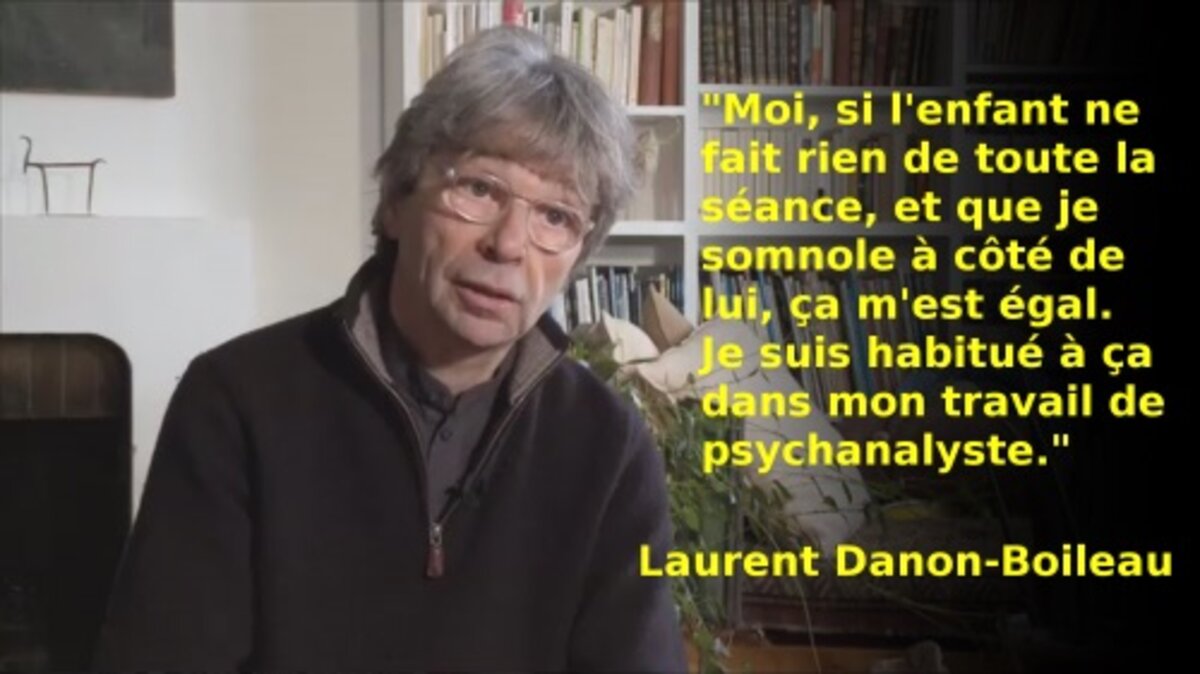

À titre d’exemple, l’aveu de Laurent Danon-Boileau (professeur de linguistique à Paris-V et psychanalyste au Centre Alfred-Binet) dans le documentaire de Sophie Robert « Le mur, la psychanalyse à l’épreuve de l’autisme » :

« Avec un enfant autiste, j’en fais très peu, ça veut dire quoi ? Que je pose mes fesses, que je me mets à côté de lui et j’attends qu’il se passe quelque chose, et j’essaie d’oublier tout. J’oublie le temps, j’oublie qu’on est pressé par le temps pour qu’il acquière le langage. J’oublie tout. Parce que je me dis qu’à partir du moment où je suis dans cette espèce d’apesanteur, il risque de se passer quelque chose que je ne peux pas prévoir. […] Moi, si l’enfant ne fait rien de toute la séance, si je somnole à côté de lui, ça m’est égal. Je suis habitué à ça dans mon travail de psychanalyste […], je me mets dans la position d’être psychanalyste, ça veut dire de n’avoir ni mémoire ni attente, et à partir de ce moment-là il se passe quelque chose, et ça c’est une attitude psychanalytique, profondément. […] Le point fondamental de mon attitude de psychanalyste vis-à-vis de ces enfants-là, c’est d’abdiquer l’idée d’une progression » [17].

—————————

Le reportage de Sophie Robert « Le mur, la psychanalyse à l’épreuve de l’autisme » :

https://www.youtube.com/watch?v=PS2dlJh5U60

Le livre de Sophie Robert sur la psychanalyse, qui illustre parfaitement l’énorme gâchis humain, social, et le coût phénoménal pour la Sécurité sociale :

La psychanalyse est-elle une secte ? Anthropologie des fondamentalistes du freudo-lacanisme. Eric B Éditions, 2023, 504 p.

Références

[1] Voir p.ex. A. Lovell (2000) Les troubles mentaux. In A. Leclercq et alii., Les inégalités sociales de santé. La découverte/INSERM, p. 251-266.

[2] Correspondence Freud-Jung. Trad. Gallimard, Tome 1, 1975, p. 271.

[3] Wege der psychoanalytischen Therapie, G.W., XII, p. 191. Trad., Les voies de la thérapie psychanalytique. Œuvres complètes, PUF, XV, p. 106.

[4] Correspondance Freud-Pfister. Trad., Gallimard, 1966, p. 299. Lettre du 18-1-1909.

[5] Roazen, P. (2005) Dernières séances freudiennes. Des patients de Freud racontent. Trad., Seuil, p. 228s.

[6] Die endliche und die unendliche Analyse (1937), G.W., XVI p. 79. Trad., Œuvres complètes, PUF, 2010, XX p. 36.

[7] Borch-Jacobsen, M. (2022) Les patients de Freud. Destins. Éditions Sciences Humaines. Nouvelle édition revue et augmentée, 2022, 382 p.

[8] Freud utilise l’expression « bénéfice secondaire » pour désigner un bénéfice que le patient tire secondairement de sa maladie, le « bénéfice primaire » de la névrose étant « libidinal ». C’est dans ce texte de 1913 que l’expression apparaît pour la première fois.

[9] Sur l’engagement du traitement (1913). Trad., Œuvres complètes, PUF, XII, p. 173.

[10] Les contestations actuelles de la psychanalyse. Toulouse: Privat, p. 199

[11] Quantitative research on psychoanalytic therapy. In S. Garfield & A. Bergin, Handbook of psychotherapy and behavior change: An empirical analysis. 2nd ed., John Wiley, p. 331-368.

[12] Research on client variables in psychotherapy. In S. Garfield & A. Bergin, Handbook of psychotherapy and behavior change. 3rd ed., John Wiley, p. 215.

[13] Berrigan, L. & Garfield, S. (1981) Relationship of missed psychotherapy appointments to premature termination and social class. The British Journal of Clinical Psychology, 20: 239-242.

[14] Cité dans J. Rajchman (1975) Psychanalyse à l'américaine. Critique (Éd. Minuit), n° 333, p. 174.

[15 ]Stock, 1977, 404 p.

[16] Robert, S. (2023) La psychanalyse est-elle une secte ? Eric B Éditions, chapitre V. Voir aussi le chap. VI, remarquablement bien documenté : « Le modèle économique des psychanalystes »

[17] Cité dans S. Robert, Op. cit., p. 416.

Deux sites pour des publications de J. Van Rillaer sur la psychologie, la psychopathologie, les psychothérapies, les psychanalyses, etc.

1) Site de l'Association Française pour l'Information Scientifique : www.afis.org

2) Site de l'université de Louvain-la-Neuve: https://moodle.uclouvain.be/course/view.php?id=2492