Les présentations de l’histoire des sciences sont généralement linéaires, épurées, passant sous silence les errements, les erreurs, les théories farfelues. En réalité, le progrès scientifique se fait en zigzag. Les fausses conceptions sont beaucoup plus nombreuses que celles qui sont ajustées à la réalité. Beaucoup d’idées acceptées aujourd'hui les yeux fermés paraîtront fausses et risibles demain.

Nous présentons deux théories qui illustrent la facilité avec laquelle des chercheurs peuvent connaître du succès grâce à une pseudoscience, c’est-à-dire une théorie qui a l’apparence d’une science mais qui ne respecte pas les différentes règles de la production du savoir scientifique. La première présente des analogies frappantes avec la psychanalyse. La seconde a été imaginée par Wilhelm Fliess, qui fut pendant plus de dix ans l’ami le plus intime de Freud et qui l’a considérablement influencé, ce que Frank Sulloway a montré dans un ouvrage impressionnant d’érudition, Freud, biologiste de l'esprit.

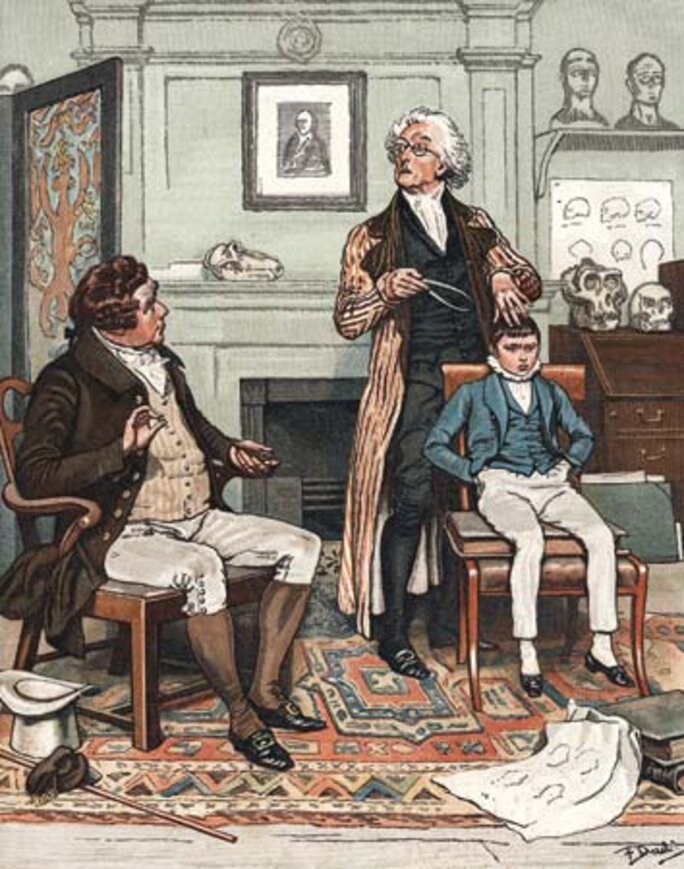

La phrénologie du XIXe siècle

[3]

La tradition morpho-psychologique cherche à déduire des traits de personnalité à partir de particularités somatiques. Elle remonte à l'Antiquité et survit toujours. L’auteur le plus célèbre est Franz Joseph Gall, le fondateur de la phrénologie, la science des correspondances entre le caractère et la forme du crâne.

F.J. Gall

D'origine allemande, Gall (1758-1828) est un esprit brillant, qui maîtrise le savoir médical et psychologique de son temps. Il est un anatomiste méticuleux qui a mis au point de nouvelles méthodes de dissection du cerveau.

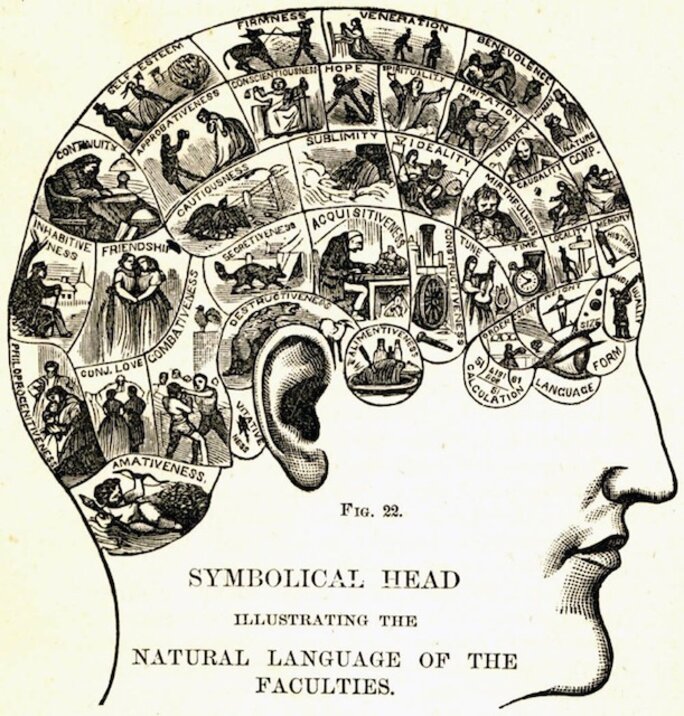

Selon lui, nous disposons de 27 facultés innées, logées dans autant de zones cérébrales. Leur degré de développement peut se diagnostiquer en palpant les saillies et les méplats du crâne, car les os de la tête se sont parfaitement moulés sur le cerveau. Ainsi, la zone située au-dessus de l'oreille permet d'évaluer le penchant au meurtre. En effet, explique Gall, on constate une saillie typique à cet endroit chez les mammifères carnassiers et chez les guillotinés (un argument tranchant…). La dévotion religieuse dépend de la région située au sommet du cerveau (ce qui n’étonne guère : la disposition à recevoir la révélation est ce qu'il y a de plus élevé). Aujourd’hui, lorsqu’un neurophysiologiste stimule électriquement cette région, il observe des contractions des jambes.

Agrandissement : Illustration 2

La phrénologie sortie du cerveau de Gall est-elle une spéculation sans support empirique ? Absolument pas ! Le savant a recueilli de nombreux crânes desséchés et quatre cents moulages en plâtre. Il a collectionné un grand nombre de biographies d'individus aux qualités typiques et a comparé les données psychologiques aux caractéristiques crânioscopiques. Il a étudié dans des hospices, des prisons, des asiles. Il n'a pas hésité à fréquenter les sociétés les plus douteuses pour le plus grand bien de la phrénologie. Il a cherché à surprendre la réserve naturelle des gens en les faisant parler de leur enfance, sur quoi, dit-il, on dissimule moins (Gall serait-il un précurseur de Freud ?). Toute sa vie durant, il n’a cessé d'observer et de noter de nouveaux cas qui, tous, à partir du moment où le système a été formulé, sont venus le confirmer. En un mot, Gall est un grand « clinicien ».

Aujourd'hui, on a démontré qu'aucune des localisations cérébrales inventoriées par Gall ne s'avère exacte. Son système est totalement faux, ce qui ne l'a pas empêché de conquérir une large partie du monde intellectuel de la première moitié du XIXe siècle.

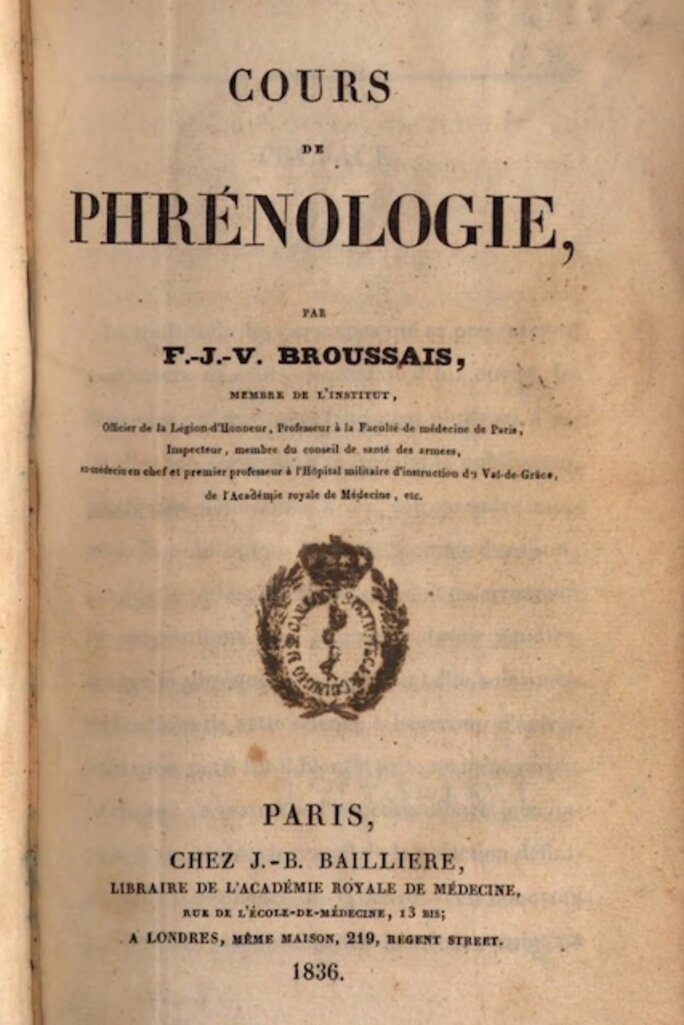

Gall a rencontré d'abord de fortes « résistances ». En 1807, il quitte Vienne car son enseignement est jugé dangereux pour la religion et les bonnes mœurs. Il émigre à Paris, où il remporte un succès considérable. Certes, il aura des détracteurs durant toute sa vie. Ainsi, le célèbre Cuvier ne ménage guère ses critiques envers la « fausse science ». Au total, la phrénologie est acceptée par le monde savant durant un demi-siècle. Des psychiatres — notamment le grand Esquirol — font l'éloge de la nouvelle science qui démontre l’origine cérébrale des troubles mentaux et permet de meilleurs diagnostics. À partir de 1820, la phrénologie est enseignée dans les Facultés de médecine de toute l’Europe et des États-Unis, notamment à la célèbre université Harvard.

Agrandissement : Illustration 3

Broussais (1836), prof. à la Faculté de Médecine de Paris

Membre de l’Institut et de l’Académie royale de médecine

Des Sociétés de phrénologie se fondent un peu partout. En 1832, l’Angleterre compte 29 Sociétés phrénologiques et plusieurs revues spécialisées. Des philosophes, comme Hegel, se montrent sceptiques, mais d'autres sont enthousiastes. Pour Auguste Comte, la phrénologie doit remplacer la psychologie, qui, elle, ne peut devenir une science positive. On utilise la phrénologie pour la sélection professionnelle (notamment pour embaucher des domestiques), pour des conseils et des choix matrimoniaux, pour établir la responsabilité des criminels...

Le déclin s’amorce en 1860. Vingt ans plus tard, le monde scientifique ne prendra plus la peine de citer le nom de Gall. La phrénologie continue cependant à séduire des esprits préscientifiques : The American Phrenological Journal ne disparaît qu'en 1911 (après son 124e volume) et l'American Institute of Phrenology en 1925. De nos jours, le système de Gall est encore à l'origine de publications destinées à des autodidactes teintés d'occultisme. Ce n'est guère étonnant : la phrénologie ressemble à de la science.

Agrandissement : Illustration 5

Appareil américain de diagnostic phrénologique

La carrière de Gall présente des analogies avec celle de Freud. Tous deux ont élaboré un système de décodage de signes qui renvoient à des signifiés intérieurs : des penchants psychologiques cachés. La voûte du crâne chez Gall, les rêves, les actes manqués et des symptômes chez Freud s'interprètent comme des hiéroglyphes que seul l’initié peut déchiffrer. Les deux savants sont d’une intelligence supérieure. Ils ont une immense érudition et sont des observateurs de cas cliniques. Mais… ni l'un ni l'autre n'appliquent une méthodologie scientifique rigoureuse. Dès 1839, des critiques déplorent chez les phrénologues l'absence de quantification précise : « Au lieu d'employer le mètre et la balance dans un ordre de faits qui le comportaient si bien, Gall et Spurzheim ont toujours, et leurs partisans ont presque toujours, préféré la simple inspection. Les mots : “plus grand, plus petit, énormément développé, il est facile de voir” et autres aussi peu précis se retrouvent à chacune de leurs pages, mots très expressifs pour des hommes prévenus, mais qui dans la réalité n'ont le plus souvent aucune valeur (cit. in Lanteri-Laura, p. 152). On peut adresser le même type d'objection aux psychanalystes. Trois exemples parmi une infinité d'autres. Freud affirme : « Le petit garçon est fréquemment (haüfig) pris par l’angoisse d’être dévoré par le père » [4]. Jean Laplanche et Jean-Baptiste Pontalis écrivent dans leur célèbre Vocabulaire de la psychanalyse : « L'image de femmes pourvues d'un organe sexuel masculin est fréquemment retrouvée en psychanalyse dans les rêves et les fantasmes » (1967, p. 310). Le psychologue cherche en vain, dans l’océan de la littérature analytique, une seule statistique permettant de préciser ce « fréquemment ». La célèbre psychanalyste Françoise Dolto affirme : « Nombreux sont les hommes qui préfèrent que leurs légitimes épouses soient ou affectent d'être frigides » [5]. On aimerait savoir à quel pourcentage de la population masculine correspond ce « nombreux » et comment cette appréciation quantitative a été obtenue.

Gall et Freud ont débuté par des études de pathologie, puis ont envisagé un champ de plus en plus vaste. Gall écrivait en 1819 : « Si un jour l'on renonce aux raisonnements des métaphysiciens, cette philosophie des qualités et des facultés de l'homme deviendra la base de toute philosophie des temps futurs ». Freud souhaitait « convertir la métaphysique en métapsychologie » [6].

Les deux auteurs recourent sans cesse à la dialectique du « manifeste » et du « latent ». Lorsqu'un diagnostic est contredit par des observations de comportements, I'expert prétend qu'il a, « en réalité », évoqué le niveau « profond ». Freud invoque des pulsions inconscientes et des désirs refoulés ; Gall, des penchants intérieurs et des dispositions cachées. Si tel individu présente une protubérance à l'arcade sourcilière, il est, dans l'âme, un voleur, quand bien même il ne commet aucun larcin. Les hasards de la vie ont alors contrebalancé le « penchant naturel ». Par contre, celui qui vole, mais ne présente pas le « signe », est un voleur occasionnel, victime de circonstances fortuites. Ainsi, on ne peut contredire l’expert « que si l'on s'en tient aux apparences ». Freud et Gall dévoilent l’« esse in potentia », I'être vrai qui habite le sujet à son insu. L'individu se caractérise non par ses actions, mais par les dispositions qu'il ignore et que seuls peuvent découvrir le phrénologue et le psychanalyste.

Gall et Freud ont connu des attaques vigoureuses, des disciples inconditionnels, des disputes avec des élèves et des disciples dissidents (ainsi Spurzheim, continuateur de Gall, s’est brouillé avec le maître et a remanié la doctrine en y ajoutant une dizaine de facultés). Quand on lit l'ouvrage de Lanteri-Laura sur l'histoire de la phrénologie, on peut songer, presque à chaque page, à l’épopée freudienne.

————————

[1] Cioffi, F. (1998) Freud and the question of pseudoscience. Chicago: Open Court (314 p.), p. 115.

[2] https://blogs.mediapart.fr/jacques-van-rillaer/blog/201121/les-desillusions-de-la-psychanalyse-2021

[3] Cette présentation se base largement sur l'ouvrage de Lanteri-Laura (1970) Histoire de la phrénologie. Paris : PUF, 269 p.

[4] Die Frage der Laienanalyse (1926), Gesammelte Werke, XIV 239.

[5] Dolto, F. (1971) Psychanalyse et pédiatrie. Seuil, (228 p.), p. 123.

[6] Zur Psychopathologie des Alltagsleben, Gesammelte Werke, IV 288)

Deux sites pour des publications de J. Van Rillaer sur la psychologie, la psychopathologie, les psychothérapies, les psychanalyses, etc.

1) Site de l'Association Française pour l'Information Scientifique : www.afis.org

2) Site de l'université de Louvain-la-Neuve: