Une caractéristique de beaucoup de psychanalystes, surtout français, est l’ostentation de leur érudition, parfois impressionnante.

Freud avait donné l’exemple d’une très vaste culture philosophique (il citait Empédocle, Euripide, Platon, Sophocle) et littéraire (il citait Dostoïevski, Shakespeare et, plus que tous, Johann Goethe). Il obtint en 1930 le Prix Goethe de littérature (alors qu’il espérait le Prix Nobel médecine).

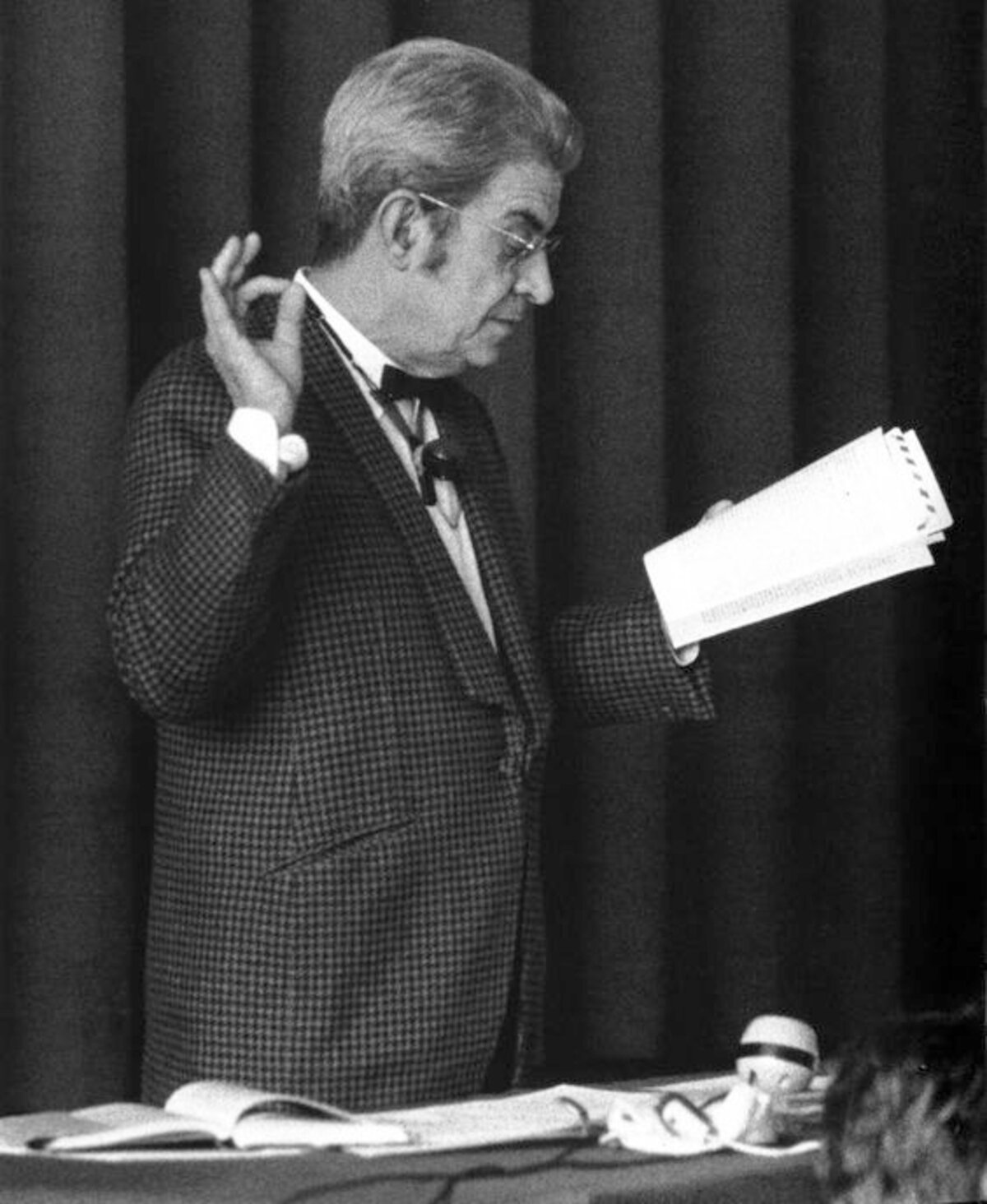

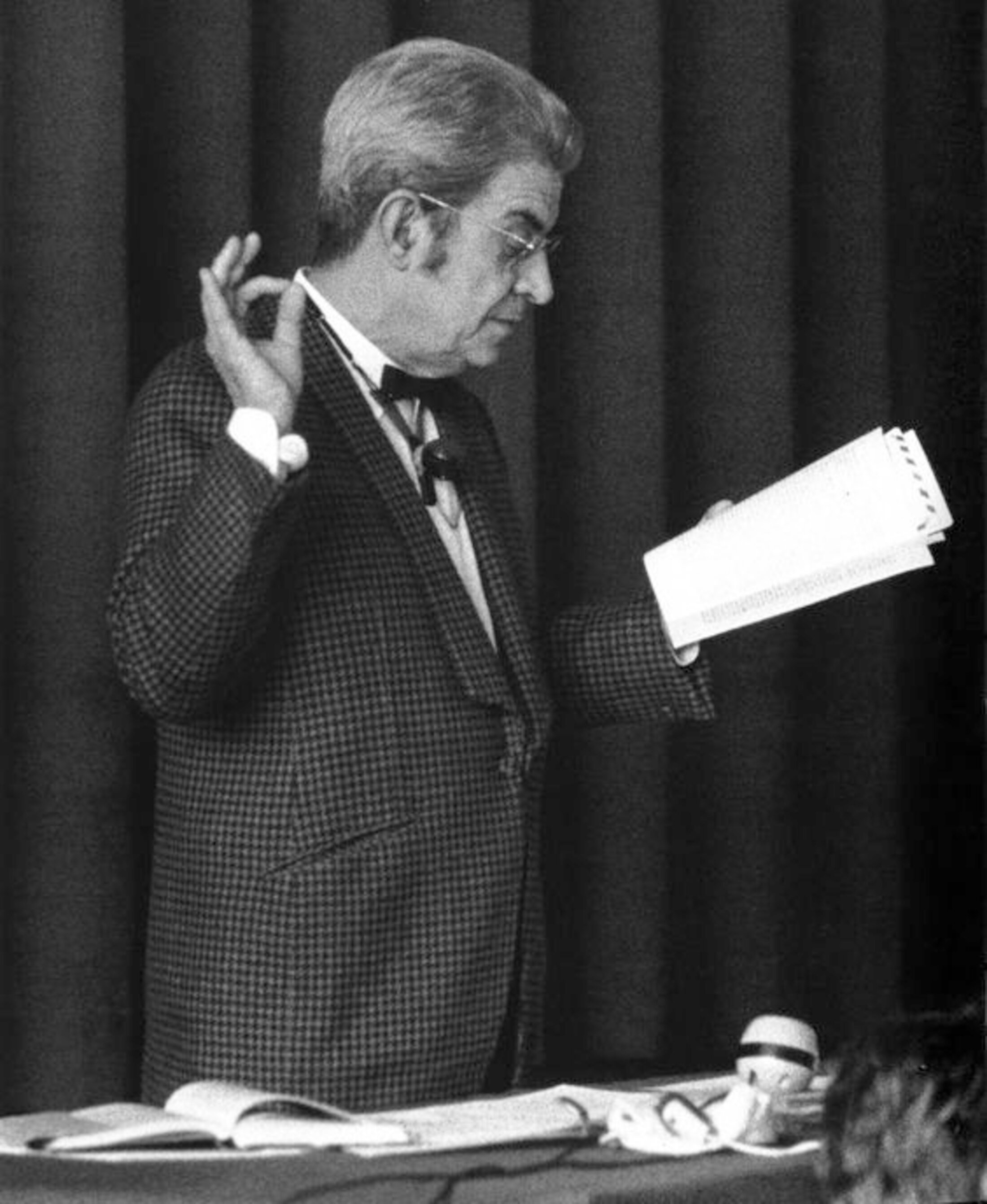

Jacques Lacan est sans doute le cas le plus typique : il exhibait à jet continu une phénoménale érudition philosophico-littéraire. Les premières lignes de ses Écrits (Seuil, 1966) en donnent d’emblée la mesure :

« “Le style est l'homme même”, répète-t-on sans y voir de malice, ni s'inquiéter de ce que l'homme ne soit plus référence si certaine. Au reste l'image du linge parant Buffon en train d'écrire, est là pour soutenir l'inattention. Une réédition du Voyage à Montbar (publié an IX chez Solvet, posthume) de la plume d'Hérault de Séchelles, titre qui reprend une Visite à Monsieur de Buffon de 1785, serait propice à plus de réflexion. Non pas seulement de ce qu'on y goûte un autre style qui préfigure le meilleur de nos reportages bouffonnants, mais de rendre le propos lui-même à un contexte d'impertinence où l'hôte ne le cède en rien à son visiteur ».

Agrandissement : Illustration 1

Gaston Bachelard, dans son remarquable ouvrage sur le développement de l’esprit scientifique depuis le xvie siècle, a longuement illustré comment, jusqu’au xixe siècle, les « savants » se caractérisaient par une vaste érudition mais n’avaient pas pour autant l’esprit scientifique. Il concluait : « la patience de l'érudition n'a rien à voir avec la patience scientifique » [1].

Freud a été un clinicien et un théoricien, jamais un chercheur soucieux de mettre à l’épreuve, de façon systématique, des hypothèses opérationnalisées avec précision. Il s’en est parfois étonné. Ainsi il écrit dans les Études sur l’hystérie : « Cela ne cesse de me faire à moi-même une impression singulière de voir que les histoires de malades que j'écris se lisent comme des nouvelles et sont pour ainsi dire privées de l'empreinte de sérieux de la scientificité » [2] et quinze ans plus tard, à Jung : « Avec mon travail sur le totem et le reste cela ne va pas bien. [...] L'intérêt est affaibli par la conviction de posséder déjà à l'avance les résultats que l’on s’efforce de prouver. [...] Je vois aux difficultés de ce travail que je ne suis absolument pas organisé comme un chercheur inductif, mais entièrement en vue de l'intuitif » (17-12-1911).

Lorsque le psychologue américain Saul Rosenzweig lui envoya ses travaux expérimentaux sur la « répression », Freud répondit : « J'ai examiné avec intérêt vos études expérimentales en vue de la vérification des propositions psychanalytiques. Je ne peux pas accorder une très grande valeur à ces confirmations, car la profusion d'observations fiables sur lesquelles reposent ces assertions [psychanalytiques] les rend indépendantes de toute vérification expérimentale. Toutefois, cela ne peut pas faire de mal » [3]. Roy Grinker, qui faisait une didactique chez Freud, était chez lui quand il a reçu ce courrier de Rosenzweig. Il a rapporté que « Freud jeta par terre la lettre avec colère (he angrily threw the letter to the floor) en disant “la psychanalyse n’a pas besoin de preuves expérimentales” « [4].

À la fin de sa vie, Lacan a tenté de faire croire qu’il travaillait scientifiquement grâce à un jargon logico-mathématique. Mikkel Borgh-Jacobsen a assisté aux séminaires où le gourou « prononçait des oracles obscurs que captaient d’innombrables micros », et il a participé aux « cartels » où des auditeurs essayaient ensuite de les déchiffrer [5]. Il a dénoncé la supercherie en connaissance de cause : « Ces fameux et cocasses “mathèmes” […] sont de véritables formules magiques, censées être d’autant plus efficaces qu’elles sont vides de sens et en fin de compte parfaitement obscures, l’écriture mathématique remplaçant ici fort avantageusement le latin de cuisine des alchimistes » (id., p. 195).

Deux professeurs de physique, Alan Sokal (université de New York) et Jean Bricmont (université de Louvain) ont démontré de façon rigoureuse, dans Impostures intellectuelles, la vacuité de ces élucubrations, dont voici un petit échantillon : « L’organe érectile vient à symboliser la place de la jouissance, non pas en tant que lui-même, ni même en tant qu’image, mais en tant que partie manquante de l’image désirée : c’est pourquoi il est égalable au √—1 de la signification plus haut produite, de la jouissance qu’il restitue par le coefficient de son énoncé à la fonction de manque de signifiant : (—1) » [6]. Les répliques des fans de Lacan à la démonstration de Sokal et Bricmont sont quasi toutes des attaques ad personam, le degré zéro de l’épistémologie. Ainsi Philippe Sollers, dans une interview au Nouvel Observateur intitulée « Réponse aux imbéciles », « argumentait » : « Leurs vies privées méritent l'enquête : Qu'est-ce qu'ils aiment ? Quelles reproductions ont-ils sur leurs murs ? Comment est leur femme ? Comment toutes ces belles déclarations abstraites se traduisent-elles dans la vie quotidienne et sexuelle ? » [7].

Lacan était un formidable illusionniste. Son talent oratoire était fascinant. Son érudition était gigantesque, son souci de rigueur scientifique était nul.

Reconnaissons-lui néanmoins d’avoir déclaré, peu avant sa mort : « La psychanalyse n’est pas une science. Elle n’a pas son statut de science, elle ne peut que l’attendre, l’espérer. C’est un délire – un délire dont on attend qu’il porte une science. On peut attendre longtemps ! Il n’y a pas de progrès, et ce qu’on attend ce n’est pas forcément ce qu’on recueille. C’est un délire scientifique » [8

Notons qu’il y a des psychanalystes sont soucieux d’objectivité, de quantification et d’autocritique, surtout dans les pays anglo-saxons. En France, c’est le cas de Daniel Widlöcher, qui a cherché à jeter des ponts avec les neurosciences et la psychologie scientifique. Toutefois, la majorité des psychanalystes estiment que leurs théories n’ont pas à se soumettre aux règles de la recherche scientifique. Élisabeth Roudinesco résume assez bien leur position, qui est aussi la sienne : « La psychanalyse n’est pas une science mais plutôt un énoncé rationnel ayant pour toile de fond une pensée des grands mythes sans cesse réinterprétée en fonction de l’histoire du monde : elle est une anthropologie philosophique de la condition humaine » (2011, 151).

––––––––––

[1] La formation de l'esprit scientifique (1947) Vrin, 8e éd., 1972, p. 8

[2] Studien über Hysterie (1895), Gesammente Werke, I 227.

[3] Rosenzweig, S. (1986) Freud and Experimental Psychology. New York: Anchor Books, p. 38.

[4] Grinker, R. (1958) A philosophical appraisal of psychoanalysis. In J. Masserman (éd.), Science and Psychoanalysis, vol. I, New York: Grune & Stratton, p. 132.

[5] Borch-Jacobsen, M. (2015) Lacan, le maître absolu. Édition augmentée, Paris : Flammarion, p. 195.

[6] Lacan, J. (1966) Écrits. Seuil, p. 822.

[7] Cité dans : Sokal, A. & Bricmont, J. (1997) Impostures intellectuelles. Odile Jacob. Nouvelle éd., revue et corrigée, Le Livre de Poche, 1999, p. 24.

[8] Lacan, J. (1978) L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre. Séminaire du 11-1-1977. Ornicar ?, Bulletin périodique du champ freudien, p. 8.