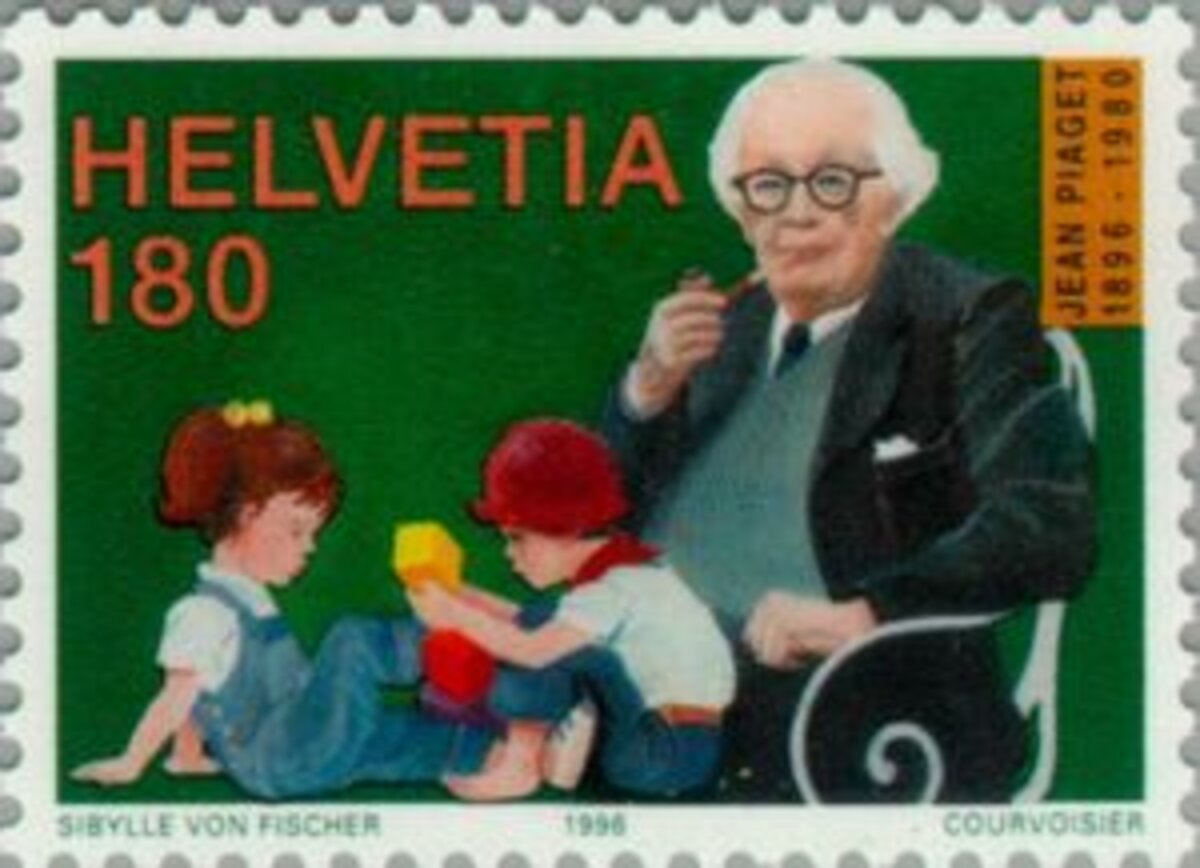

Piaget (1896-1980) est le plus célèbre spécialiste du développement cognitif des enfants : la formation du raisonnement, du jugement moral, des notions de nombre, de causalité physique, de quantité, de temps, de mouvement, de vitesse, d’espace, de hasard, etc.

Au terme d’un relevé statistique des noms des psychologues du XXe siècle cités dans un très large échantillon de publications universitaires de psychologie (revues, manuels, comptes rendus), une équipe de onze chercheurs a constaté que Piaget était le 2e le plus cité (après Skinner et avant Eysenck) [1].

Il a enseigné principalement à l’université de Genève, mais aussi dans d’autres universités, notamment la Sorbonne.

Il obtient un doctorat en sciences à l’université de Neuchâtel en 1918. De septembre 1918 à mars 1919, il fait un stage à la clinique psychiatrique de Zurich. Il y suit l’enseignement du directeur, Eugen Bleuler, et des conférences de C.G. Jung. Il dit s’être intéressé à la psychanalyse à cause de « la pauvre santé mentale de sa mère ».

Encore en 1919, il va suivre des cours de psychologie et de philosophie à la Sorbonne. Il interview des patients à l’hôpital Sainte-Anne et s’intéresse à leurs erreurs de raisonnement. Il lit Freud et la revue psychanalytique Imago. En 1920, il est admis à la Société́ suisse de psychanalyse, dont il démissionnera 16 ans plus tard.

En 1922, il fait une psychanalyse didactique avec Sabina Spielrein (ancienne patiente, étudiante et maîtresse de Jung). Il éprouve assez rapidement des difficultés à accepter la théorie psychanalytique. Il s’élève contre ce qu’il appelle, avec raison, le pansexualisme de Freud. Il rejette des conceptions freudiennes des symboles : l’idée d’un langage primitif universel transmis génétiquement et l’idée que des symboles sont des formations psychiques substitutives causées par la censure intérieure.

Piaget participe en 1922 au VIIe Congrès international de psychanalyse (à Berlin). Il y est le représentant des psychanalystes genevois. Il rencontre Freud pour la première et dernière fois. Lorsqu’il prononce sa conférence sur « La pensée symbolique et la pensée chez l’enfant », il constate que les participants, au lieu d’écouter ses propos, cherchent sur le visage de Freud des signes de confirmations ou de désaccords.

Piaget a pratiqué brièvement des cures psychanalytiques. Il dit avoir analysé́ avec quelque succès un jeune autiste et un jeune pasteur. Entre 1925 et 1929, il tente une psychanalyse avec sa mère, une calviniste stricte (l’analyse de sa propre mère est probablement un fait unique dans l’histoire de la psychanalyse, quoique, du temps de Freud, les cures étaient régulièrement une affaire de famille). Les séances prendront fin avec la révolte de la « patiente » à la suite des interprétations de son fils.

Piaget a tenté d’intégrer des concepts psychanalytiques dans sa théorie du développement des enfants, mais il a fini par faire plusieurs reproches importants à la psychanalyse. Il a condamné son dogmatisme, il lui a reproché d’échapper à toute mesure de vérification et de contrôle. En un mot, pour Piaget, la psychanalyse n’est pas une véritable science.

En 1968, dans une interview à L’Express, il déclarait : « Les psychanalystes sont encore groupés en chapelles, c’est très compliqué et, en chacune, les chercheurs se croient immédiatement les uns les autres : ils ont une vérité́ commune. Tandis qu’en psychologie la première réaction est de chercher à contredire. Les psychanalystes se réfèrent à une vérité́ qui doit, plus ou moins, être conforme aux écrits de Freud, ça me paraît très gênant. […] Il y a toujours un moment où le psychanalyste continue à vous raconter des choses avec assurance alors qu’on se demande quelles en sont les preuves » [2].

——————

[1] Haggbloom, S. et al. (2002) The 100 most eminent psychologists of the 20th century. Review of General Psychology, 6 : 135-52.

[2] Piaget, J. (1968) “L’Express va plus loin avec Jean Piaget. La naissance de l’intelligence”, L’Express, 911, p. 53.

Des informations proviennent de trois ouvrages cités par Serge Larivée & Éric Coulombe (2013) “La psychanalyse ne résiste pas à l’analyse”, Revue de psychoéducation (université de Montréal), 42 : 185-230., à savoir :

Bringuier, J.-C. (1977) Conversations libres avec Jean-Piaget. Robert Laffont.

Schepeler, E. M. (1993) “Jean Piaget’s experiences on the couch: Some clues to a mystery” International Journal of Psychoanalysis, 74: 255-273

Vidal, F. (1995) “Sabina Spielrein, Jean Piaget – chacun pour soi”, L’Évolution psychiatrique, 60 : 97-113.