Le tabac est une drogue : il engendre une dépendance très difficile à abandonner, comparable à l’alcool, l’héroïne et la cocaïne. C’est la drogue la plus néfaste si l’on envisage le nombre de personnes qui en sont victimes dans le monde. C’est la substance qui cause le plus de morts évitables par cancers (principalement du poumon), maladies cardio-vasculaires et respiratoires.

Le livre raconte l’histoire de la diffusion du tabac dans le monde, les effets addictogènes et destructeurs pour la santé, et surtout les manœuvres des cigarettiers pour poursuivre et amplifier la consommation malgré les conclusions des recherches sur la nocivité du tabac.

Facteurs d’un usage mondialisé

Plusieurs inventions ont contribué à l’usage planétaire du tabac : son conditionnement dans la cigarette, l’invention de l’allumette à gratter et le développement de machines qui enroulent le tabac à une énorme cadence. La cigarette a pu dès lors se fumer partout et par tous les temps. La chute progressive des coûts de production ont favorisé un usage généralisé.

La large diffusion a également bénéficié de techniques publicitaires très efficaces, dont les premières ont été orchestrées par Edward Bernays (1891-1995), le double neveu de Freud [2], « le » spécialiste de la propagande politique (Goebbels a été son fervent lecteur pour la propagande du IIIe Reich). L’ouvrage Propaganda (1928, trad. fr. 2007) est téléchargeable avec une préface très instructive (36 pages) de Normand Baillargeon, professeur en sciences de l’éducation à l’université du Québec à Montréal (UQAM) : https://www.lapetitedistribution.org/archive/propaganda.pdf

Les ripostes des cigarettiers à la mise au jour de la nocivité

Le tabac a été très tôt accusé de causer des maladies cardio-vasculaires et des cancers des lèvres, de la langue et de la gorge. Des scientifiques ont tenté de le vérifier dès le début du XXe siècle. Ce furent notamment des chercheurs dans l’Allemagne nazie ! Le monde libre a fait oublier les résultats sous le prétexte du lieu de ces recherches. Après la Deuxième Guerre Mondiale, des scientifiques anglais et américains ont entrepris des recherches. À partir de 1953 la corrélation avec le cancer du poumon est devenue évidente. Dans les années 50, de grands journaux (Time, NY Times) ont diffusé l’information.

Les cigarettiers ont alors utilisé une série de stratégies pour sauver une industrie aux bénéfices gigantesques. À titre d’exemple des revenus sur les cigarettes, James Buchanan Duke a fondé une université qui porte son nom — Duke University [3] — grâce à la fortune qu’il a amassée par cette industrie.

Les cigarettiers ont sans cesse martelé le slogan de la liberté individuelle des adultes de choisir une source de plaisir.

A la fin des années 1920, les femmes sont devenues la cible prioritaire à travers la publicité. Bernays réussit à faire du tabac, pour elles, un symbole de la liberté, de l’égalité et de la sexualité assumée.

À partir des années 1960, les cigarettiers ont ajouté des produits (notamment de l’ammoniac), qui augmentent l’absorption de nicotine et qui, dès lors, renforcent les sensations agréables et l’addiction.

Ils ont créé le « Comité de recherche de l’industrie du tabac » censé examiner tous les aspects du tabac sur la santé. Les conclusions sur le caractère très addictif du tabac et la nocivité pour la santé ont été dissimulées. Les chercheurs payés par l’industrie du tabac ont sans cesse affirmé que la corrélation entre le tabagisme et une série de maladies n’était pas parfaite et que seul l’usage « excessif » du tabac « pouvait » provoquer des cancer.

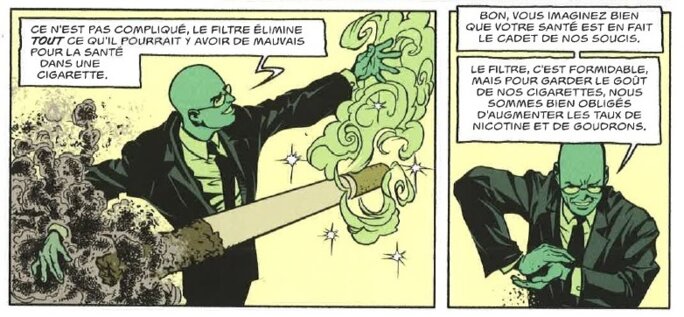

Les cigarettiers ont créé des cigarettes avec filtre qui, en définitive, sont davantage néfastes : les fumeurs tirent plus fort sur les cigarettes pour obtenir la dose de nicotine dont ils sont dépendants, tandis que la fumée pénètre plus profondément dans les poumons, en même temps que des molécules contenues dans le filtre.Ils ont créé des cigarettes « light » … qui font consommer davantage de cigarettes pour que le fumeur arrive au niveau de nicotine nécessaire pour ne pas souffrir du manque.

Agrandissement : Illustration 2

Ils ont sponsorisé des sports, comme Marlboro pour la “Formule Un”.

Ils ont distribué gratuitement des cigarettes lors d’événements.

Ils ont payé pour que des stars hollywoodiennes s’affichent avec des cigarettes.

Ils ont organisé un marché de contrebande qui suit des circuits comparables à ceux de la drogue.

Les profits des États

Le roi Jacques 1er d’Angleterre (1566-1625) a été le premier à taxer le tabac. Depuis, le tabac a rapporté de plus en plus d’argent aux États qui, de ce fait, ont été tolérants à son usage. Dans les années 1930, les taxes sur le tabac aux E.U. rapportaient autant que l’impôt sur le revenu. Toutefois, le coût actuel pour les soins de santé dépasse le montant des taxes, ce qui n’a été compris que progressivement.

Le coût écologique

Le coût écologique est considérable par l’abattage de forêts pour la culture du tabac, l’épandage de pesticides, la confection des cigarettes et des filtres qui se retrouvent partout (notamment dans le ventre des poissons), le transport de cigarettes. On peut rappeler ici que la traite des Noirs vers l’Amérique est due en partie au besoin de main-d’œuvre pour la culture du tabac.

Un public privilégié pour la lecture de la BD

Au moins 70 % des fumeurs finissent par souhaiter plus fumer. La lecture de cette BD peut les encourager à faire le pénible effort de renoncer à leur addiction. Par ailleurs, on peut supposer que beaucoup de ceux qui sont sur le point de fumer seront immunisés en découvrant les répugnants procédés de Big Tobacco.

Étant établi que l’on commence à fumer vers 13 ans, l’âge où des enfants considèrent la cigarette comme un rite de passage vers l’âge adulte, il faudrait inciter tous les enfants à lire ce magnifique livre au début de l’adolescence.

————————

[1] Voir son article, co-écrit avec Emmanuelle Béguinot, Nathalie Wirth et Pascal Diethelm, dans « Science et pseudo-sciences », 2015, n° 311. En ligne :

https://www.afis.org/Tabac-et-cigarette-electronique-Le-tabagisme-une-epidemie-industrielle

Sur la cigarette électronique, voir l’article de P. Diethelm (fonctionnaire de l’OMS, militant anti-tabac, attaqué en justice pour diffamation parce qu’il avait utilisé l’expression « fraude scientifique » à l’endroit d’un professeur de l’U. de Genève, grassement payé par Philip Morris pour mener des recherches « prouvant » la soi-disant innocuité de l’exposition à la fumée de tabac. Le tribunal a donné raison à P. Diethem).

https://www.afis.org/Tabac-et-cigarette-electronique-Un-exemple-de-fraude-scientifique-mise-en

[2] Edward Bernays était le double neveu de Freud : son père, Ely Bernays, était le frère de la femme de Freud, née Martha Bernays, et sa mère était une des sœurs de Freud, Anna Freud.

[3] Université située en Caroline du Nord : https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Duke