Han Israëls est docteur en sociologie de l’université d’Amsterdam (1980). il a été le directeur de l’École amstellodamoise de la recherche scientifique en sciences sociales (Amsterdamse School voor Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek). Il a enseigné l’histoire de la psychologie à l’université d’Amsterdam de 1993 à 2002, puis la psychologie judiciaire à l’université de Maastricht.

Il s’est intéressé à la psychanalyse après avoir lu l’essai sociologique de Freud Malaise dans la Culture, dont il dit : « bien que pessimiste, il me sembla d’une grande beauté » [1].

Son intérêt pour la psychanalyse a grandi après qu’un de ses professeurs de l’université d’Amsterdam lui ait proposé de lire la publication de Freud : « Remarques psychanalytiques sur un cas de paranoïa (Dementia paranoides) décrit sous forme autobiographique » (1911) [2]. Cette publication est l’analyse d’un texte — Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken (1903) — que Daniel Paul Schreber écrivit durant une période de délire (1900-1902). Schreber avait été Président du Sénat de la Haute Cour du Royaume de Saxe.

Le professeur d’Amsterdam, qui devint le promoteur de la thèse d’Israëls, lui suggéra de lire le livre de Morton Schatzman Soul Murder : Persecution in the Family (1973). Ce psychiatre américain avait développé une explication de la paranoïa de Daniel Schreber différente de celle de Freud. Ce dernier avait appliqué à Schreber son explication classique de la paranoïa : la psychose de Schreber résultait du refoulement du sentiment homosexuel à l’égard de son père.

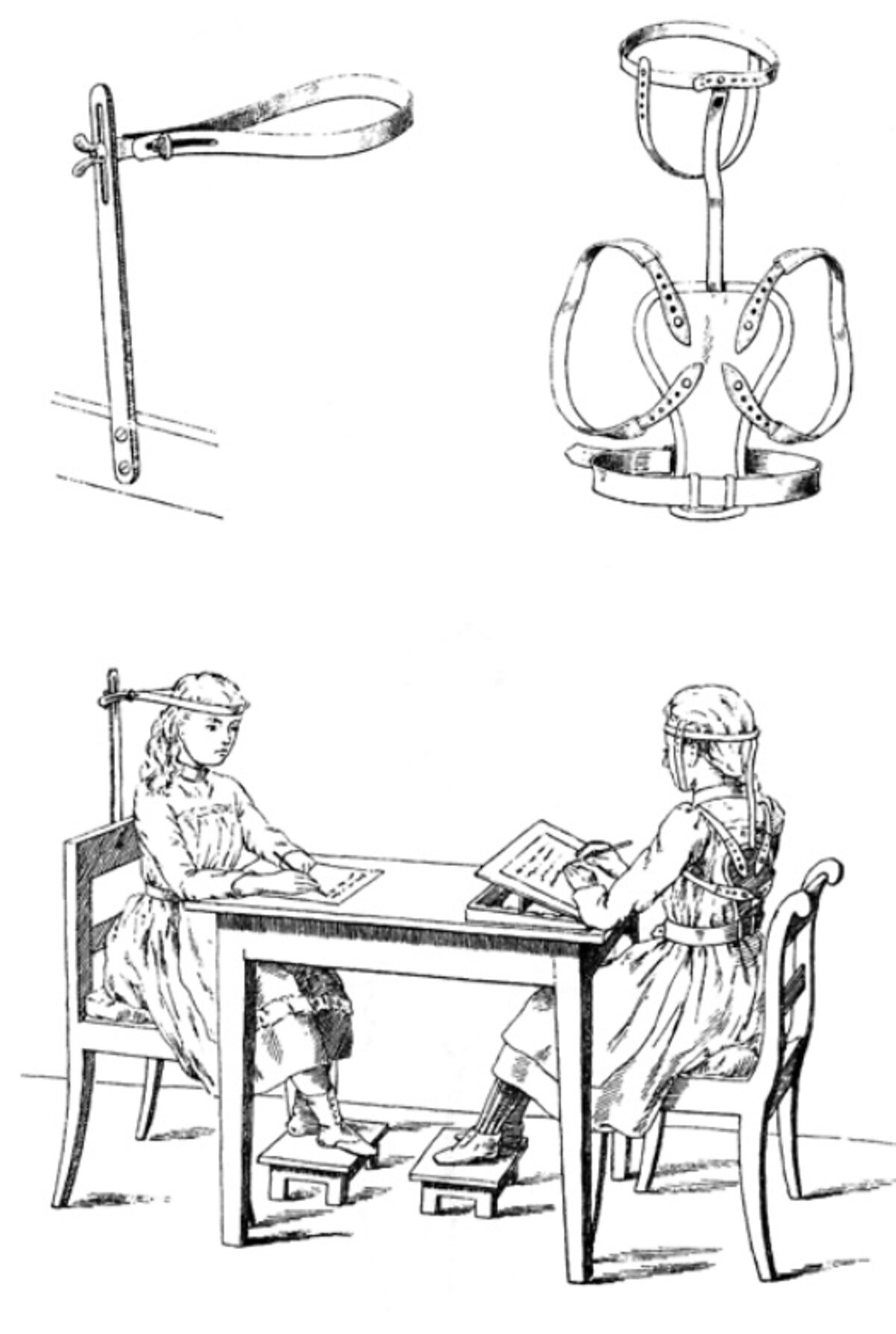

Schatzman insistait sur une toute autre cause : une persécution réelle par le père durant l’enfance. Cette explication était non seulement plus simple, mais susceptible d’être bien documentée. Le père, Moritz Schreber, était médecin, éducateur et réformateur social. Il avait inventé et diffusé des dispositifs de contention destinés à contraindre les enfants à se tenir droit. Ainsi, un « redresseur » empêchait l’enfant de se pencher en avant quand il écrivait ou lisait. L’instrument consistait en une barre horizontale fixée à la table en face de l’enfant et qui pressait sur sa poitrine à la hauteur des épaules et des clavicules. Le « porteur de tête », encourageait l’enfant à tenir sa tête droite en tirant sur ses cheveux chaque fois qu’il la laissait tomber. On pouvait mettre un lien entre ces pratiques et les hallucinations du fils : des sensations de poitrine oppressée, de tête comprimée, de cheveux tirés.

Agrandissement : Illustration 1

En 1976, Israëls s’est rendu là où avaient vécu Schreber et sa famille : la région de Leipzig, alors en RDA. Il obtint des documents inédits d’ancêtres de Daniel Schreber, notamment du père.

Israëls a défendu sa thèse en 1980. Il y a dressé un portrait du père et du fils, et a recensé une série d’erreurs et de falsifications chez Freud et d’autres auteurs. Une traduction française est parue en 1986 au Seuil, dans la collection « Le champ freudien » dirigée alors par Jacques-Alain Miller. L’ouvrage a également été traduit en anglais (International Universities Press, 1989) et en allemand (Verlag Internationale Psychoanalyse, 1989). Il est devenu une référence réputée pour l’étude de Schreber.

Suite à ses recherches sur Schreber, Israël est entré en contact avec Schatzman et, par son intermédiaire, avec Peter Swales, un étonnant détective des mensonges freudiens. Par exemple, concernant le 2e chapitre de Sur la psychopathologie de la vie quotidienne, Swales avait relevé une série d’indices qui montrent que le patient, qui ne parvient pas à se rappeler le mot « aliquis » d’une citation de Virgile, est Freud lui-même et que la peur d’avoir mis une femme enceinte est la peur de Freud d’avoir engrossé Minna, la belle-sœur qui vivait sous son toit [3].

À partir de ce moment, Israëls a perdu ses illusions sur Freud et a rejoint le groupe de « révisionnistes » de l’histoire de la psychanalyse : les « Freud scholars ». Notons en passant que le mot « révisionniste » désigne, selon le Dictionnaire Le Robert, le partisan d’une révision. Il a désigné le plus souvent des communistes s’écartant de l’orthodoxie marxiste-léniniste. À partir des années 1980, le mot a été utilisé pour désigner parfois les négateurs de la Shoah, encore que le terme « négationniste », plus souvent utilisé, soit plus adéquat. E. Roudinesco a tenté de discréditer les historiens qui critiquent Freud en les qualifiant de « révisionnistes », dans la dernière acception, de façon à suggérer qu’ils sont antisémites [4].

En 1999, Israëls a publié un recueil d’articles sur ses découvertes : De Weense kwakzalver. Honderd jaar Freud en de freudianen. Amsterdam: Bert Bakker (épuisé). Traduit en allemand:

Der Wiener Quacksalber. Kritische Betrachtungen über Sigmund Freud und die Psychoanalyse [5]. S’y trouvent notamment les quatre études ci-dessous, présentées en français dans Le Livre noir de la psychanalyse. Parmi les idées-clés : la psychanalyse freudienne est, dès son début, une entreprise spéculative, une « métapsychologie », dans laquelle les faits jouent un rôle marginal. Freud prenait souvent les explications, qu’il imaginait, pour la réalité. Il a utilisé le concept de « refoulement » pour expliquer que les patients n'acceptaient pas ses interprétations. Il a manipulé des faits à un point tel qu'on ne peut pas le considérer comme un scientifique.

1. Freud cocaïnothérapeute

Israëls avait été très frustré de n’avoir pas accès à des archives mises sous clef par Kurt Eissler à la Library of Congres de Washington. Par contre, il a eu la chance de lire 300 des lettres de Freud à sa fiancée. Borch-Jacobson note qu’Anna Freud avait accordé la permission de consulter ces lettres « vraisemblablement parce qu’elle n’en réalisa pas les implications » [6].

En 1884, Freud a 28 ans. Il a lu dans une revue américaine que la cocaïne peut libérer de la morphinomanie. Entre 1884 et 1887, il publie plusieurs articles où il affirme être le premier à avoir traité avec succès des morphinomanes par la prescription de cocaïne. Dans des lettres à sa fiancée (les Brautbriefe), la réalité est radicalement différente : il n’a traité qu’un seul patient, son ami Ernst von Fleischl-Marxow devenu morphinomane pour calmer des douleurs. Non seulement von Fleischl-Marxow est resté morphinomane, mais il est devenu gravement cocaïnomane. Ernest Jones, le biographe officiel de Freud, avait lu ces lettres. Il évoque l’épisode de la cocaïne, mais passe totalement sous silence le fait que le traitement avait été un désastre.

À lire : Israëls, H. (2005) Freud cocaïnothérapeute. In C. Meyer et al., Le livre noir de la psychanalyse. Les Arènes, p. 67-71. En ligne :

2. La théorie de la séduction : une idée qui n'a pas marché

En 1896, Freud affirme avoir guéri des hystériques grâce à la remémoration de séductions sexuelles subies dans l’enfance, des séductions oubliées parce que « refoulées ».

En 1897, il remplace cette théorie par celle du fantasme : les expériences de séduction, pour la plupart, ne sont pas réelles, ce sont des fantasmes (il utilise le mot « Phantasie »).

Israëls a étudié de près les écrits de Freud sur cette question et a publié un article avec Schatzman [7]. Sa conclusion est simple : Freud a abandonné cette théorie parce qu’elle ne lui avait pas permis de guérir ne fût-ce qu’un seul patient. C’est ce qui ressort des lettres de Freud à Fliess.

À lire : Israëls, H. (2005) “La théorie de la séduction” : une idée qui n’a pas marché. In C. Meyer et al., Le livre noir de la psychanalyse. Les Arènes, p. 39-42. En ligne:

https://moodle.uclouvain.be/pluginfile.php/138303/mod_resource/content/2/Freud.Seduction.Israels.pdf

3. L’interprétation d’un souvenir de Léonard de Vinci

Freud publie en 1910 une analyse de Léonard de Vinci en se basant sur un souvenir d’enfance, très court et curieux. il croit pouvoir expliquer plusieurs aspects de la personnalité de Vinci, notamment le fait qu’il aurait été homosexuel. Après la publication de son livre Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, un élément capital du souvenir s’est avéré inexact. Freud en a été informé, mais il n’a pas voulu remettre en question son interprétation.

On peut en déduire que le raisonnement psychanalytique peut s’échafauder sur un fait inexact ou même sur un fait inventé. Cela fonctionne de toute façon.

Israëls a publié son analyse dans la revue History of Psychiatry en 1993 [8].

Jacques Bénesteau, qui a examiné de près une série de publications sur cette analyse de Freud, écrit, avec raison, que c’est Israëls qui a écrit sur cette affaire « l’article définitif » [9].

À lire : Israëls, H. (2005) L'homme au vautour : Freud et Léonard de Vinci. In : C. Meyer et al., Le livre noir de la psychanalyse. Les Arènes, p. 114-120. Poche : 145-152. En ligne :

https://moodle.uclouvain.be/pluginfile.php/138294/mod_resource/content/1/Freud.Vinci.Israels.pdf

4. Le journal d’une adolescente présenté par Hug-Hellmuth

Hermina Hug-Hellmuth est une analyste d’enfants. Elle a publié le journal d’une infirmière morte à la guerre. Le récit correspond parfaitement à la théorie de Freud qui, dans la préface de l’ouvrage, écrit que c’est « un petit bijou ».

Plusieurs lecteurs — notamment Cyril Burt et un professeur de l’enseignement secondaire — ont relevé une série d’invraisemblances. Par exemple, l’adolescente parle de cabines téléphoniques et d’avions de chasse, des objets inexistants à l’époque où le journal aurait été écrit. Quand on a demandé à Mme Hug de consulter ce journal, elle a affirmé qu’elle avait promis à l’auteur sa destruction. Mme Hug a maintenu son récit envers et contre tout, alors même que les psychanalystes viennois avaient fini par comprendre qu’il s’agissait d’une supercherie. L’ouvrage a été réédité sans préciser ces faits. Il l’a été notamment en allemand avec une préface très élogieuse (et naïve) d’Alice Miller.

À lire : Israëls, H. (2005) Le Journal d’une adolescente du Dr Hug-Hellmuth. Science et pseudo-sciences, 2001, n° 246, p. 34-38. Rééd. in C. Meyer et al., Le livre noir de la psychanalyse. Les Arènes, p.121-125. En ligne :

Références

[1] Israëls, H. (1984) Sur la piste du Président Schreber. L’âne. Le magazine freudien, n° 16, p. 6-7. Interrogé par J.-A. Miller.

[2] “Psychoanalytische Bemerkungen über einen autobiographisch Beschrieben Fall von Paranoïa (Dementia Paranoïdes)”, Gesammelte Werke, VIII G 240-316. Trad., Œuvres complètes de Freud, PUF, X, 225-304.

[3] Ursula Gauthier résume parfaitement ce qu’on a découvert, à la suite de Swales, sur la double vie de Freud :

[4] Sur l’utilisation tendancieuse du mot « révisionniste » par E. Roudinesco :

[5] Verlag Dr. Bussert & Stadeler, 2006, 184 p.

[6] Borch-Jacobsen, M. & Shamdasani, Sonu (2006) Le dossier Freud. Enquête sur l’histoire de la psychanalyse. Paris: Les Empêcheurs de penser en rond, p. 379.

[7] Israëls, H. & Schatzman, M. (1993) The Seduction Theory. History of Psychiatry, 4: 23-59.

[8] Israëls, H. (1993) Freud and the Vulture. History of Psychiatry, 4 : 577-586.

[9] Bénesteau, J. (2002) Mensonges freudiens : Histoire d'une désinformation séculaire. Mardaga, p. 210.