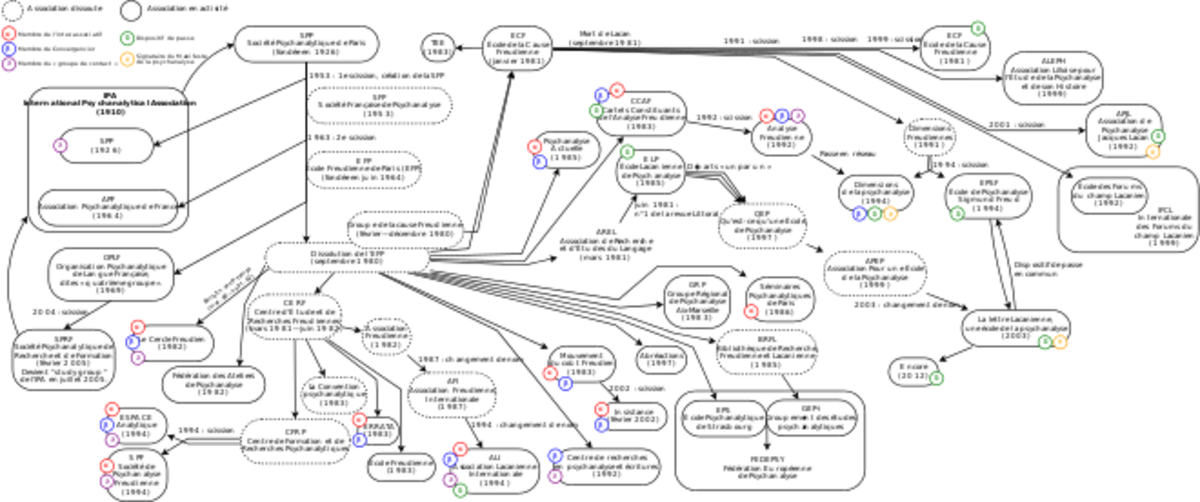

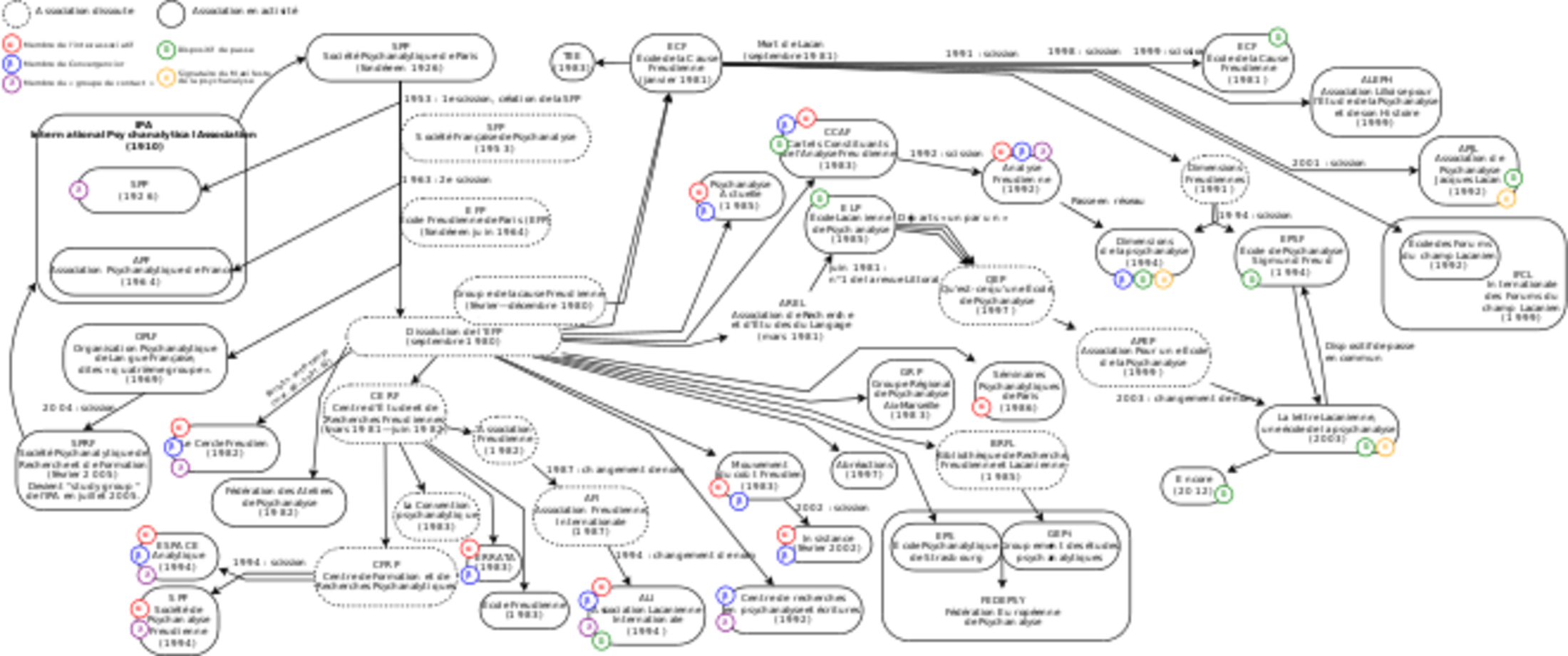

Agrandissement : Illustration 1

Les Ecoles de psychanalyse en France entre 1926 et 2006

Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Écoles_de_psychanalyse

Une version plus détaillée du présent texte, avec les références bibliographiques des citations, se trouve dans l'article “Analyses psychologiques et psychanalyses : un capharnaum”. Science et pseudo-sciences, 2010, 293 : 4-11. En ligne : http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1538

Traduction néerlandaise sur le site des sceptiques belges néerlandophones : http://skepp.be/nl/psychologie-coaching/psychoanalyse/psychoanalyse-een-kritische-analyse#.WIJ4TkuRNcg

Le Dictionnaire historique de la langue française d’Alain Rey précise que le mot « analyse » devient courant au XVIIIe s. « Analyse psychologique » apparaît chez Condillac en 1746 et sera couramment utilisé dès le XIXe siècle. Pierre Janet emploie cette expression dès la fin des années 1880, sans en faire un concept à lui, contrairement à ce que tentera de faire Freud pour sa version allemande « Psychoanalyse ».

En 1896, Freud emploie pour la première fois le mot « psychoanalyse » dans le passage suivant : « Je dois mes résultats à l'emploi d'une nouvelle méthode de psychoanalyse, au procédé explorateur de J. Breuer, un peu subtil, mais qu'on ne saurait remplacer, tant il s'est montré fertile pour éclaircir les voies obscures de l'idéation inconsciente. Au moyen de ce procédé, on poursuit les symptômes hystériques jusqu'à leur origine qu'on trouve toutes les fois dans un événement de la vie sexuelle du sujet bien propre à produire une émotion pénible. »

Autrement dit, il désigne par « psychoanalyse » une méthode d’analyse psychologique, qui est celle de Joseph Breuer, différente de celle de Janet et d’autres. Cette méthode consiste à retrouver des émotions bloquées, provoquées par des événements oubliés, et à aider le patient à les mettre en mots de façon à les « décharger ».

Au début du XXe siècle, le terme « psychanalyse » est utilisé par plusieurs auteurs pour désigner des psychothérapies centrées sur les propos des patients et, plus particulièrement, la méthode attribuée à Breuer. Ainsi, le psychiatre suisse Ludwig Frank publie, en 1910 à Munich, un ouvrage intitulé Die Psychanalyse, où il critique « la déviation » que constitue la psychanalyse de Freud par rapport à la vraie psychanalyse, celle de Breuer. Frank reproche à Freud notamment l’importance attribuée au facteur sexuel.

Notons que Frank et d’autres psychiatres suisses germanophones, comme Forel et Bezzola, écrivaient « Psychanalyse » sans « o » et se moquaient quelque peu de Freud, qui semblait ignorer les règles de la formation des mots composés à partir du grec. En effet, en allemand comme en français, on ne dit pas « psychoiatre » mais « psychiatre », on ne dit pas « psychoasthénique » mais « psychasthénique ». Il faudrait donc dire, en allemand comme en français, « psychanalyse » et non « psychoanalyse ».

Dans les années 1910, Freud va être de plus en plus connu … et de plus en plus contesté, y compris par de proches collègues et amis, comme Adler, Jung et Stekel. C’est à cette époque qu’il va s’employer à faire du terme « psychanalyse » sa propriété et à paraître le maître souverain d’une nouvelle discipline, le seul à pouvoir décider de son contenu. Alors qu’il déclarait en 1910 « Ce n'est pas à moi que revient le mérite d'avoir fait naître la psychanalyse », il écrit en 1914, après la rupture avec Adler, Stekel, Jung et quelques autres : « La psychanalyse est ma création. Pendant dix ans, j'ai été le seul à m'en occuper. (...) Personne ne peut, mieux que moi, savoir ce qu'est la psychanalyse, en quoi elle diffère d'autres modes d'exploration de la vie psychique et ce qui doit être désigné par son nom ».

Alors qu’il racontait que le traitement d’Anna O par Breuer était la première application de la psychanalyse, Freud souligne désormais ce qui spécifie sa méthode. Pour lui, l’essentiel consiste à ramener à la conscience des événements sexuels dont le souvenir a été refoulé, alors que Breuer pensait que l’essentiel est d’amener une décharge d’émotions bloquées. Dans des conversations avec des confrères qu’il juge alors fiables, par exemple Sandor Ferenczi, Freud n’hésite plus à discréditer Breuer et va même jusqu’à leur confier qu’Anna O n’avait pas été guérie !

À partir de 1914 Freud et les disciples restés fidèles vont tout faire pour que le mot « psychanalyse » ne désigne plus que la seule doctrine freudienne. Les deux principaux dissidents vont dans le même sens ! Adler appelle sa méthode « psychologie individuelle » et Jung appelle la sienne « psychologie analytique ». N’empêche : le terme va être utilisé par d’autres psys, pour désigner l’analyse psychologique de comportements, de phénomènes sociaux et de productions culturelles, à telle enseigne qu’en 1920, Ernest Jones, un des élèves invariablement fidèles au maître, s’en désole et écrit au Comité secret (destiné à veiller à l’orthodoxie freudienne et composé de cinq disciples fiables, réunis autour de Freud) : « Sur la base de divers rapports que j'ai eus dernièrement d'Amérique et de la lecture de la littérature récente, je suis au regret de dire que j'ai une très mauvaise impression de la situation là-bas. Tout et n'importe quoi passe pour de la psychanalyse, pas seulement l'adlérisme et le jungisme, mais n'importe quelle sorte de psychologie populaire ou intuitive. Je doute qu'il y ait six personnes en Amérique qui puissent dire quelle est la différence essentielle entre Vienne et Zurich, du moins clairement ».

En 1926, Jones s’offusque encore toujours du bric-à-brac psychanalytique : « Quand tant de choses circulent sous le nom de psychanalyse, notre grande réponse aux enquêteurs est “la psychanalyse, c'est Freud” ».

En fait, malgré les efforts de Freud et des disciples orthodoxes pour faire de « psychanalyse » un label protégé, le mot va désigner des conceptions de plus en plus éloignées de la conception de Breuer et de Freud.

« Psychanalyse » désigne un peu tout et n’importe quoi ?

1. Dans le grand public, mais aussi chez un certain nombre de psys, ce mot désigne à peu près n’importe quelle pratique psychothérapeutique ou d’analyse psychologique. Dans un sens plus restreint, il désigne toute conception selon laquelle il y a un Autre à l’intérieur de nous et que seulement ceux qui s’appellent psychanalystes sont habilités à le découvrir. Pour les freudiens orthodoxes, « psychanalyse » ne peut désigner que la théorie et la pratique fondées sur les textes freudiens, tout le reste n’étant que des conceptions abâtardies ou erronées.

2. Vu la polysémie du mot « psychanalyse », il est désormais préférable d’utiliser des termes comme « freudisme », « lacanisme », « jungisme », « kleinisme », etc., que le terme générique. Les procédés d’interprétation de Jung, d’Adler, de Stekel, de Rank, de Ferenczi, de Reich, de Fromm, de Sullivan et d’autres peuvent parfaitement s’intituler « psychanalyse », quand bien même ils diffèrent plus ou moins fortement de ceux de Freud. Tous ces auteurs font des « analyses psychologiques », eux aussi affirment qu’il y a un « Au-delà » en nous, qu’eux seuls sont capables de déchiffrer et de révéler.

« Psychanalyse » et « freudisme » ne sont pas davantage synonymes que « christianisme » et « catholicisme romain ». L’éditeur de la collection « Que sais-je ? » a été bien inspiré en publiant d’une part La psychanalyse et d’autre part Le freudisme. Le freudisme n’est qu’une des innombrables formes d’analyse psychologique.

La grande diversité des religions pose question quant aux vérités qu’elles énoncent. Il en va ainsi des théories psychanalytiques : leur diversité pose question quant à la validité des interprétations qu’elles proposent. Seule des observations méthodiques et objectives peuvent confirmer ou infirmer la validité des assertions psychanalytiques.

Deux sites pour d’autres publications de J. Van Rillaer sur la psychologie, la psychopathologie, l'épistémologie, les psychothérapies, les psychanalyses, etc.

1) Site de l'Association Française pour l'Information Scientifique: www.pseudo-sciences.org

2) Site de l'université de Louvain-la-Neuve