Les scientifiques, quelle que soit leur discipline, s’efforcent de produire des connaissances rationnelles, vérifiées de façon objective et méthodique, qui permettent d'observer et d'expliquer des phénomènes, et éventuellement de les prédire avec précision et de les contrôler avec efficacité. En fait, ils sont souvent victimes de préjugés personnels et d’erreurs méthodologiques. En outre, bon nombre d’entre eux sont motivés par le maintien de leur emploi et de leur statut, la progression dans la carrière (par exemple devenir professeur d’université ou directeur de laboratoire), la reconnaissance par les pairs et l’apparition fréquente dans les médias.

William Broad et Nicholas Wade ont recensé des fraudes scientifiques avérées depuis l’Antiquité jusqu’à 1981. Ils concluent que l’invention pure et simple de résultats est exceptionnelle. Par contre, des « bricolages » de données sont monnaie courante : « rendre les résultats un peu plus croustillants, un peu plus décisifs qu’ils ne le sont en réalité, sélectionner les “meilleures” données pour les publications et ignorer celles qui ne marchent pas » [1]. Le phénomène semble s’amplifier, vu l’âpreté de la compétition parmi les scientifiques. Dans les centres de recherche, on parle toujours de science, mais aussi de stratégies de financements, de publications, de rivalités entre collègues et de reconnaissance internationale.

Il est donc naïf d’accorder a priori une pleine confiance à tout ce qui se publie sous le nom de « recherche scientifique », même dans des revues de haut niveau. Il est toutefois plus naïf encore d’être radicalement sceptique à l’endroit des sciences, comme le sont des religieux et des philosophes post-modernes [2]. La science se distingue radicalement des religions, des philosophies et des pseudosciences par le fait que, tôt ou tard, la plupart des erreurs, illusions et supercheries finissent par être découvertes et éliminées. Comme le dit le philosophe Bertrand Russell, « La science n’a jamais tout à fait raison, mais elle a rarement tout à fait tort, et, en général, elle a plus de chance d’avoir raison que les théories non scientifiques. Il est donc rationnel de l’accepter à titre d’hypothèse » [3].

Nous nous limitons ici à une difficulté majeure de la recherche scientifique en psychologie : la contamination des résultats de l’observation par les attentes de l’expérimentateur ou du clinicien. Robert Rosenthal, professeur à Harvard, a appelé ce processus « l’effet de l’expérimentateur ». Il a réalisé des recherches qui le mettent clairement en évidence et a publié en 1966 un ouvrage fondamental sur ce sujet : Experimenter Effect in Behavioral Research [4]. Dans un article paru deux ans plus tôt, il écrivait : « Le cas le plus passionnant et le plus instructif des effets de l’anticipation de l’expérimentateur est sans aucun doute celui du cheval Hans » [5]. Un demi-siècle plus tard, c’est toujours, croyons-nous, la meilleure illustration.

Kluge Hans

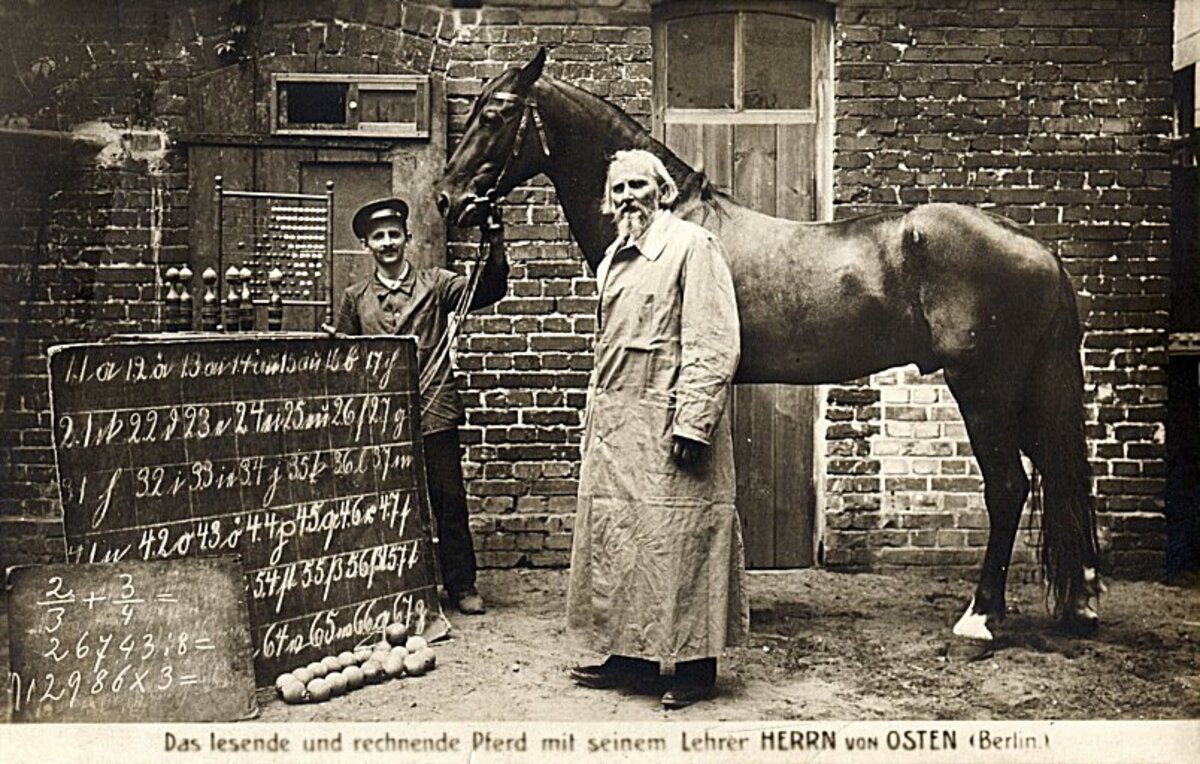

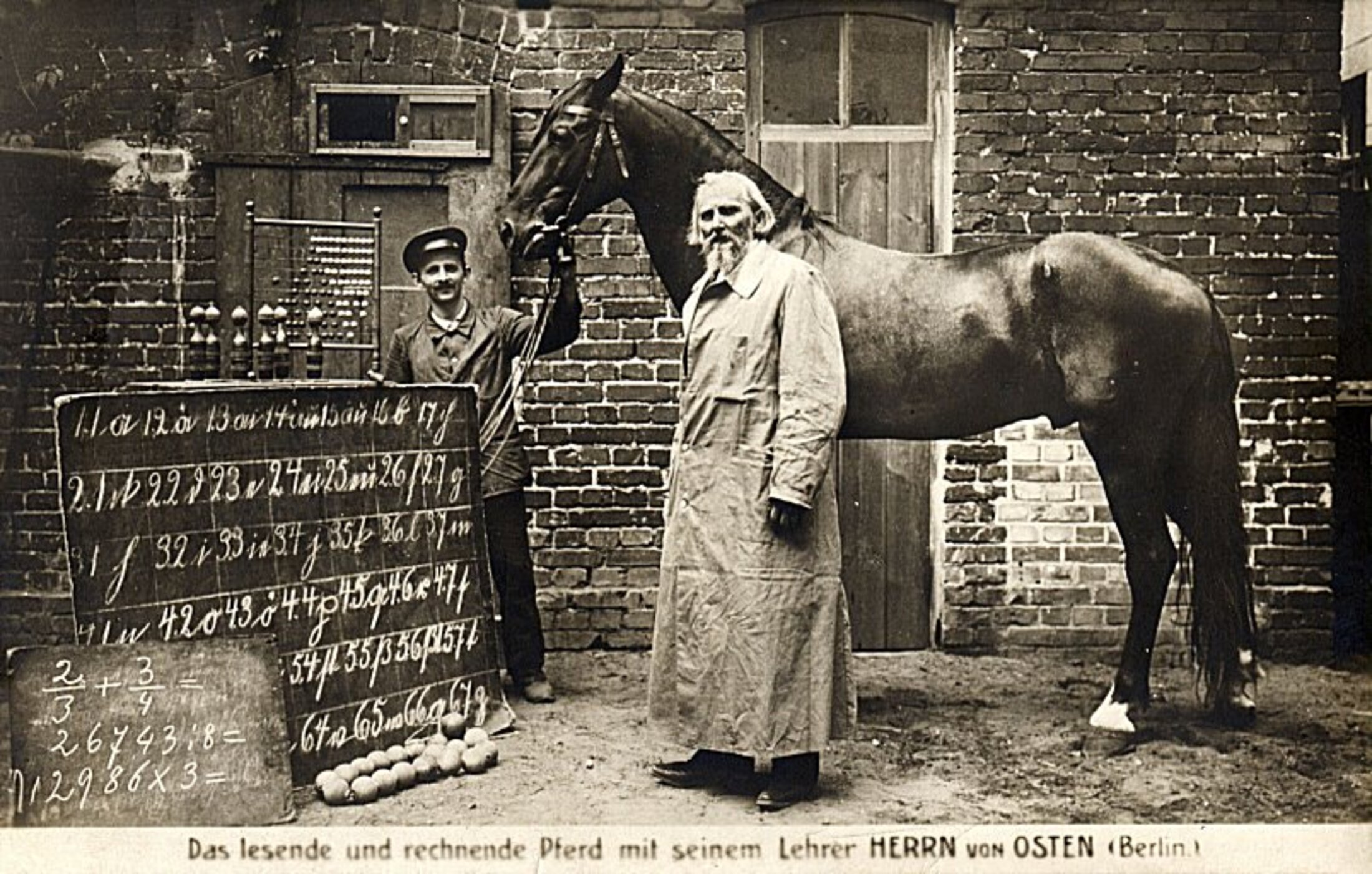

[6]

Dans le Militärwochenblatt du 28 juin 1902, on pouvait lire cette annonce : « Je voudrais vendre mon cheval, beau et docile, âgé de 7 ans, avec lequel je fais des expériences qui démontrent les capacités mentales des chevaux. Il distingue 10 couleurs, lit, connaît les 4 opérations de base de l'arithmétique et bien d'autres choses. Von Osten, Berlin, Griebenowstrasse 10 » [7].

L'expression « bien d'autres choses » se rapportait au fait que le cheval épelait, lisait et résolvait des problèmes d'harmonie. Le cheval s'appelait Hans et méritait le qualificatif « kluge » (malin). Son maître, Wilhelm von Osten, était un professeur de mathématiques. Il ne voulait pas vendre son cheval, mais seulement attirer l'attention sur l’animal, de façon à démontrer les capacités de raisonnement des animaux.

L’annonce, considérée comme un canular, resta sans résultat. Une seconde amena quelques curieux, notamment un général-major, grand amateur de chevaux, qui allait devenir un fervent partisan. En peu de temps, il devint de bon ton à Berlin d'assister à une leçon de Hans. La réputation de l'animal s'étendit au-delà des frontières. Des amateurs de chevaux, mais encore des savants et même un ministre s'intéressaient de près au phénomène. De très vives discussions surgirent entre des partisans de l'intelligence animale et des sceptiques qui parlaient de supercherie.

Une Commission scientifique fut constituée par le Ministère prussien de la Culture. Elle était composée de 13 experts, parmi lesquels un physiologiste, un vétérinaire, un psychologue, le directeur d'un cirque, le directeur du zoo de Berlin. Ces experts certifièrent que Hans ne recevait pas de signaux de son maître ni d'autres personnes de connivence. Ils affirmèrent que son cas n'avait rien de commun avec les exemples bien connus de dressage animal. Ce que Rosa, une jument berlinoise, et sa propriétaire faisaient pour l'amusement et pour de l'argent, Hans et von Osten le faisaient pour la science. La commission recommanda de poursuivre une enquête « sérieuse et pénétrante » sur l'intelligence de Hans. Celle-ci fut composée du directeur de l'Institut de psychologie de l'Université de Berlin, Carl Stumpf — un des plus éminents expérimentalistes de l'époque — et deux assistants, Erich von Hornbostel et Oskar

Pfungst. Trois éminents psychologues pour un cheval … mais quel cheval !

Von Osten ne profitait en rien des talents de son animal. Il jurait qu'il ne donnait aucun indice à son cheval et permettait à quiconque de questionner Hans en son absence. Le cheval répondait aux questions en frappant le sol de son sabot. Par exemple, on lui présentait un wagonnet attaché à une corde et un tableau où se trouvait écrit, l'un en dessous de l'autre : 1. Homme. 2. Corde. 3. Wagon (c'est en quelque sorte un « multiple choice », le type d'examen qui désoriente certains étudiants). Von Osten demandait : « Qu'est-ce qui se meut ? » Hans frappait

trois coups. « Qui fait se mouvoir le wagon ? » Réponse : 1. « Que doit-on avoir en main pour faire bouger le wagon ? » Réponse : 2. Hans savait donc ce qu'est le mouvement. Il développait des concepts ! L'homme n'était plus le seul « zôon logikon », animal raisonnable.

Les trois psychologues demeurèrent sceptiques. Ils constatèrent d'abord que Hans perdait son intelligence lorsque l'interrogateur ne connaissait pas la réponse à la question posée. L’un d’eux eu l’idée de mettre des œillères à l'animal et de se placer hors de sa vue : Hans ne répondit plus. Ce psychologue émis alors l'hypothèse que l'animal réagissait à des mouvements subtils du questionneur. Il inclinait la tête en avant : Hans se mettait à frapper, même si aucune question n'avait été posée. Quand il redressait la tête, Hans s'arrêtait. En poursuivant les expériences, il constata qu'un simple haussement de sourcils suffisait à faire arrêter le cheval.

« Combien font deux plus trois ? » Le questionneur regarde spontanément — sans songer à son propre mouvement — le pied du cheval ... et Hans frappe le sol. Un, deux, trois, quatre, cinq ... et le questionneur relève la tête, manifestant par son attitude l’obtention de la réponse attendue. Le cheval s'arrête de frapper et reçoit une carotte ou une autre récompense. Un cheval peut se comporter comme un être doué de raison si l'expérimentateur lui fournit les stimuli et les renforçateurs ad hoc.

Quand la réponse correcte devait être donnée par un grand nombre de coups, Hans frappait très vite, jusqu'aux environs de la réponse correcte, puis ralentissait. Cela avait ajouté à la réputation d'intelligence de Hans. On découvrit que les interrogateurs, sans s'en rendre compte, s'inclinaient davantage lorsque la réponse devait être obtenue par un grand nombre de coups et qu'ils se redressaient progressivement lorsque Hans n'était pas loin de la réponse correcte.

Au terme de l'enquête, le professeur Stumpf annonça à l’université de Berlin qu'il ne fallait plus supposer la capacité de raisonner abstraitement pour expliquer les réactions de Hans. Par contre, il soulignait l'étonnante capacité de réagir à des communications quasi imperceptibles.

La difficulté à expliquer les talents de Kluge Hans venait de ce qu'on avait « cherché du côté du cheval ce qu'il aurait fallu chercher chez son présentateur » (Pfungst), qu'on avait « cherché vers l'estuaire ce qui se trouvait à la source » [8].

Le Berliner Morgenpost du 13 août 1904 écrivait : « Ce cheval pensant donnera encore beaucoup à penser chez les hommes de

science ». En effet, beaucoup d’autres observations démontreront que le comportement d'un sujet d’expérience est intrinsèquement lié à

l'examinateur et que des influences exercées par l'investigateur peuvent rester méconnues de l'examiné, mais également de celui qui interroge et suggère malgré lui. Hans a acquis une telle célébrité dans le milieu de la recherche psychologique que l’on parle encore couramment de "Clever Hans Fallacy/Error/Effect" et de "paralogisme de Hans le malin".

Agrandissement : Illustration 1

Von Osten & Hans

Agrandissement : Illustration 2

Le public de Hans

Les observations cliniques des psys

Des psychiatres, des psychologues cliniciens et des psychanalystes estiment que le dispositif de la psychothérapie est une situation standardisée permettant de recueillir des informations fiables. Il est indiscutable que cette situation, comme tant d’autres — y compris un rêve dont on se souvient au réveil — peut constituer le point de départ d’hypothèses de recherche fécondes. Toutefois, les observations cliniques conduisent encore plus facilement à des erreurs — à commencer par l’effet Kluge Hans — que des expérimentations réalisées par des psychologues bien informés des pièges de la recherche scientifique. Les cliniciens doivent redoubler de prudence méthodologique et de scepticisme.

La question a été débattue dès les années 1890 à propos des observations obtenues par hypnose. En 1878 Jean-Martin Charcot, considéré à l’époque comme le « maître des neurologues », a commencé à pratiquer l’hypnotisme dans l’espoir d’expliquer ce qu’on appelait à l’époque l’« hystérie ». Des savants considéraient alors l’hypnose comme un « véritable outil de vivisection psychologique » [9], un moyen de faire de la psychologie expérimentale et de guérir des névroses. À l’hôpital de la Salpêtrière, Charcot a appliqué une technique d’hypnose (presser les paupières, faire retentir un gong, frictionner le sommet du crâne, etc.) qui lui a fait « découvrir » trois stades hypnotiques chez des cas soi-disant « purs » d’hystérie : la léthargie, la catalepsie, le somnambulisme. En 1882, Hippolyte Bernheim s’est mis à pratiquer l’hypnose à Nancy. Lui n’a pas observé ces trois stades, sauf chez une seule patiente … qui avait passé trois ans dans le service de Charcot. À la même époque, le Belge Joseph Delbœuf, professeur de philosophie et de psychologie à l'université de Liège, est allé observer les pratiques de Charcot, de Bernheim et de l'hypnotiseur belge Donato. Ensuite, il a réalisé, en présence de collègues de son université, des expériences d'hypnotisme montrant qu'on peut provoquer, chez des individus sains d'esprit, des phénomènes d'insensibilité, des paralysies, des contractures... et cela sans parler ni même faire un geste que les spectateurs puissent percevoir. Il est un des premiers psychologues — si pas le premier — à comprendre que l’expérimentateur communique, sans s’en rendre compte, ses attentes au sujet, et que les phénomènes observés peuvent n’être que l’écho de la théorie [10].

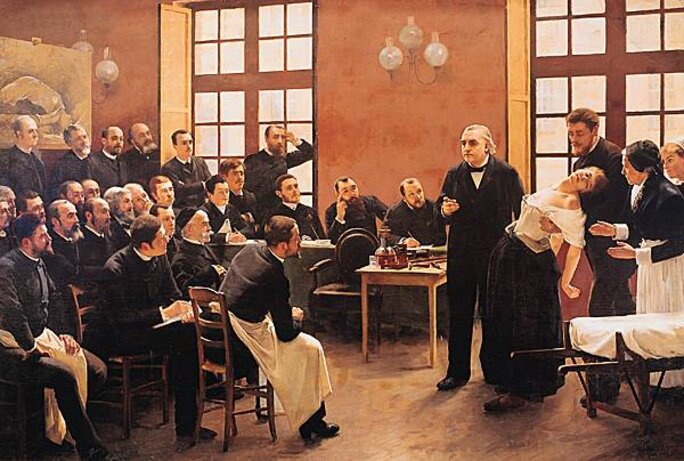

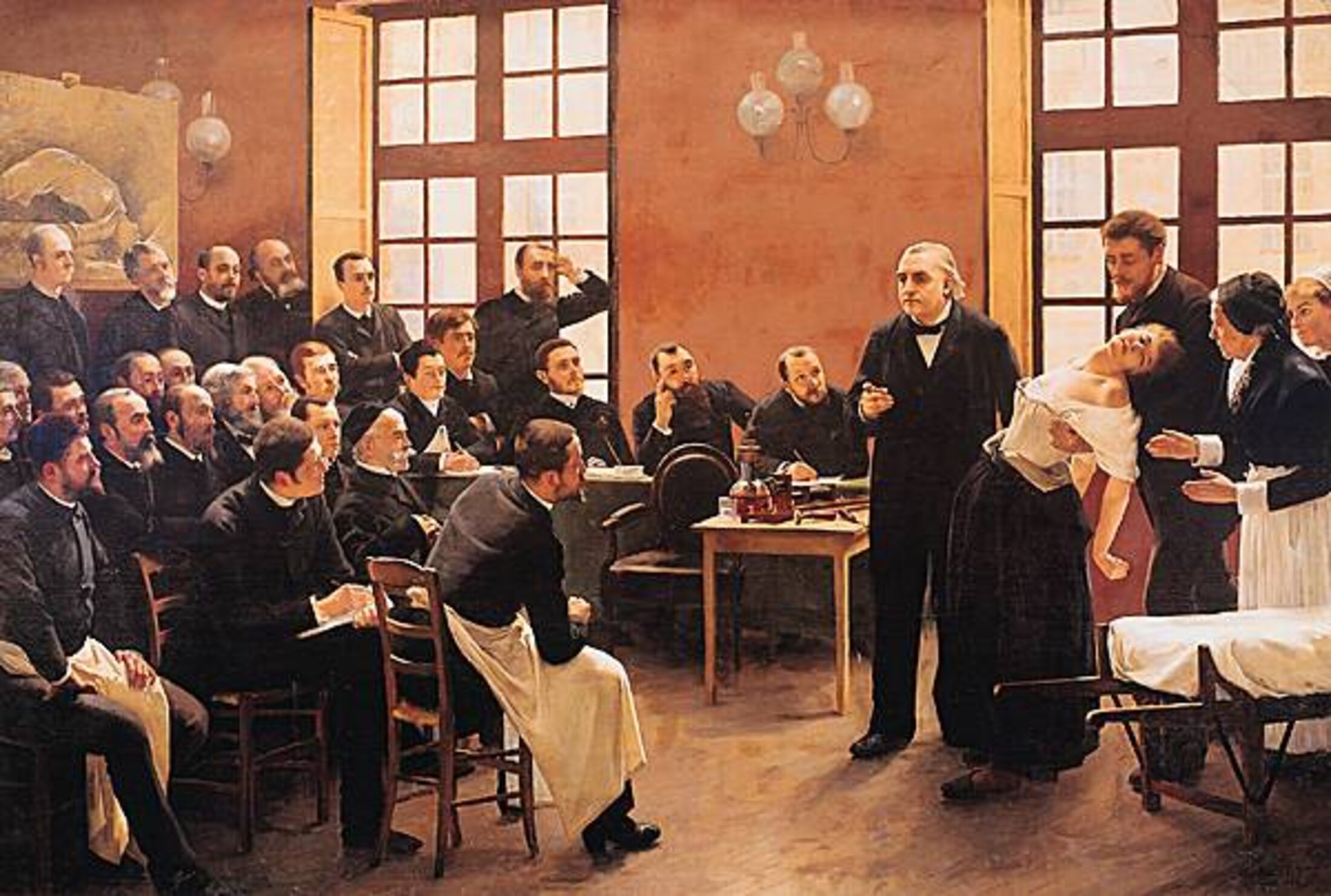

Le célèbre tableau d’André Brouillet « Une leçon clinique à la Salpêtrière » (1887) [11] illustre joliment le conditionnement réciproque de Charcot et de ses patientes. L’artiste a peint le Maître présentant à des assistants Blanche Whitman, « la reine des hystériques ». Face à elle, le peintre a représenté le tableau de Paul Richer, montrant exactement ce que Charcot attendait de Mlle Whitman : l’arc-de-cercle antérieur (« opistotonos ») de la phase de « clownisme » de l’« hystéro-épilepsie ». La patiente amorce la posture, soutenue par Babinski. Elle est prête à être reçue dans les mains d’une infirmière et à se coucher sur une confortable civière, où elle ira s’arc-bouter comme le prévoit la théorie 12].

Agrandissement : Illustration 3

Une leçon clinique à la Salpêtrière

Freud a été parfaitement informé des discussions sur ce qu’on appelait à l’époque la « suggestion » et qu’on désigne aujourd’hui plus souvent par « conditionnement » (mise en œuvre de « conditions »). Quand il a cessé de pratiquer l’hypnose, il a dit et répété qu’il parvenait à éviter la suggestion grâce à sa nouvelle technique (laisser le patient dire tout ce qui passe par la tête et lui donner des interprétations sur ce que ces « associations libres » cachent de représentations inconscientes). Il s’est toujours affirmé comme un chercheur empirique, positiviste : « Je puis assurer que je me suis mis à l'étude des phénomènes révélés par l’observation des psychonévrosés [13] sans être tributaire d'un système psychologique déterminé, et que j'ai ensuite réajusté mes vues jusqu'à ce qu'elles me semblent aptes à rendre compte de l'ensemble

des éléments observés. Je ne mets aucune fierté dans le fait d'avoir évité la spéculation ; mais le matériel pour ces hypothèses a été acquis par l'observation la plus étendue et la plus laborieuse » [14].

Dès que les confrères de Freud ont pris connaissance de sa théorie, selon laquelle tous les troubles mentaux s’expliquent invariablement par des refoulements sexuels, une bonne partie d’entre eux ont évoqué l’erreur de Charcot, qui s’appellera plus tard « l’erreur de l’expérimentateur ». Citons à titre d’exemple ce qu’objectait en 1906 Gustav Aschaffenburg, le professeur de psychiatrie de l’université de Cologne : « Freud laisse la personne qu’il examine associer librement et de façon continue, sauf que de temps en temps, lorsqu’il pense avoir découvert un indice précis, il attire l’attention des patients là-dessus et les laisse dès lors associer plus avant à partir de ce point de départ nouvellement gagné. Mais la plupart des patients qui vont voir Freud savent déjà à l’avance où il veut en venir et cette pensée évoque immédiatement le complexe de représentations se rapportant à la vie sexuelle » [15].

Abraham Kardiner, venu faire chez Freud une psychanalyse didactique, notera dans le journal de son analyse : « En comparant mes notes avec celles d'autres étudiants, je me suis aperçu que l'homosexualité inconsciente, tout comme le complexe d’Œdipe, faisait partie de la routine d'une analyse. […] Une fois que Freud avait repéré le complexe d’Œdipe et conduit le patient jusqu'à son homosexualité inconsciente, il ne restait pas grand-chose à faire. On débrouillait le cas du patient et on le laissait recoller les choses ensemble du mieux qu'il pouvait. Quand il n'y réussissait pas, Freud lui lançait une pointe par-ci par-là afin de l'encourager et de hâter les choses » [16].

Le conditionnement du patient par la théorie du psychothérapeute est-il évitable ? Très difficilement. Le fait que le thérapeute ait réalisé une thérapie personnelle (dite « didactique ») n’est nullement une garantie de la limitation de l’impact de sa théorie. On peut même penser que la thérapie didactique ancre fortement le futur praticien dans la théorie, car le didacticien ne reconnaîtra la compétence de l’élève que lorsque celui-ci interprètera toutes ses conduites en conformité avec la théorie, sans manifester de « résistances » [17].

En fin de compte, l’important est que le thérapeute prenne conscience du processus pour éviter de se laisser grossièrement piéger. Le problème est grave lorsque les interprétations sont dogmatiques et qu'elles poussent un patient crédule dans une direction inopportune. C'est le cas par exemple quand l'essentiel du temps de la thérapie est consacré à rechercher des souvenirs d'enfance relatifs au complexe d'Œdipe alors qu'il serait autrement profitable d'apprendre comment se défendre face à un conjoint manipulateur ou comment se libérer de schèmes de pensée autodestructeurs.

L'homme est fondamentalement un être relationnel. Les phénomènes que l’expérimentateur ou le clinicien, et le sujet lui-même, attribuent à la vie « intérieure » sont toujours, peu ou prou, déterminés par la situation extérieure. L’effet de l’environnement se produit en fonction de structures psychiques préalables (le conditionnement de Kluge Hans dépend de ses capacités perceptives), mais c'est une erreur d’attribution fréquente de chercher uniquement dans la tête ou dans les « profondeurs » psychiques ce qui résulte d’interactions présentes.

—————

Texte paru précédemment dans Nouvelles sceptiques, 2016, n° 84, p. 1705-1712, revue du Comité belge pour l’analyse critique des parasciences. En ligne : http://www.comitepara.be/accueil/index.html

[1] Betrayers of the Truth. N.Y.: Simon and Schuster, 1982. Trad., La souris truquée. Enquête sur la fraude scientifique. Seuil. Coll. Points-Sciences, 1987, p. 22.

[2] Pour des exemples de ce scepticisme, voir A. Sokal & J. Bricmont (1997) Impostures intellectuelles. Odile Jacob, 276 p. Éd. revue et corrigée, Le Livre de Poche, n° 4276, 1999, 414 p.

[3] Histoire de mes idées philosophiques. Trad., Gallimard, 1961, p. 19.

[4] Appleton-Century-Crofts, 1966, 2e éd. révisée, Wiley, 1976, 514 p.

[5] The effect of the experimenter on the results of the psychological research. In B. Maher (ed.) Progress in experimental personality research. Academic Press, 1964, vol. 1, p. 79-114. Trad., L’influence de l’expérimentateur sur les résultats dans la recherche en psychologie. In Lemaine G. & J.-M. (1969) Psychologie sociale et expérimentation. Mouton/Bordas, p. 296.

[6] Il existe de nombreuses présentations du cas de Kluge Hans, à commencer par celui d’un des expérimentateurs : O. Pfungst (1907) Das Pferd des Herrn von Osten. Der Kluge Hans : Ein Beitrag zur experimentellen Tier- und Menschenpsychologie. Leipzig : Johann Ambrosius Barth. — Trad., Clever Hans (the horse of Mr. von Osten). A contribution to experimental animal and human psychology. Holt, 1911, 298 p. — Rééd. en 1965 (Robert Rosenthal, éd.), 274 p. Je me suis inspiré principalement de la présentation de Johannes Linschoten (1964) Idolen van de psycholoog. Utrecht : Bijleveld, p. 95-102.

[7] Pour des photos de Hans, de son maître et du public, taper dans Google images: « Kluge Hans ».

[8] Sebeok, T.A. (1978) Mieux vaut chercher à la source qu'à l'embouchure. Trad., Diogène, 105 : 116-142.

[9] Expression de Henry Beaunis (fondateur, en 1889, du Laboratoire de psychologie physiologique de la Sorbonne) et de Charles Richet (Prix Nobel de Médecine en 1913).

[10] Borch-Jacobsen, M. (1997) Delbœuf et Bernheim. Corpus, 32 : 147-173. Rééd. in La fabrique des folies. Éd. Sciences Humaines, 2013, p. 162-185.

[11] Pour voir le tableau : taper « Charcot + Brouillet » dans Google Images

[12] Pour des détails : J. Van Rillaer (2015) Comment l’hypnotisme a piégé l’hypnotisé et l’hypnotiseur. Science et pseudo-sciences, 313 : 17-23. En ligne : sur le site www.pseudo-sciences.org, introduire le mot « hypnotisé » dans « Rechercher ».

[13] Freud utilisait le mot psychonévrose pour désigner des troubles névrotiques d’origine psychologique, par opposition aux troubles d’origine somatique.

[14] Fragment d’une analyse d’hystérie (1905) Trad., Œuvres complètes, PUF, vol. VI, p. 291s.

[15] Cité in Borch-Jacobsen, M. (2013) La fabrique des folies. Op. cit., p. 220.

[16] Mon analyse avec Freud. Trad., Belfond, 1978, pp. 92 ; 125.

[17] Sur les didactiques : https://blogs.mediapart.fr/jacques-van-rillaer/blog/130318/le-business-des-didactiques-psychanalytiques

Deux sites pour d’autres publications de J. Van Rillaer sur la psychologie, la psychopathologie, l'épistémologie, les psychothérapies, les psychanalyses, etc.

1) Site de l'Association Française pour l'Information Scientifique:

2) Site de l'université de Louvain-la-Neuve