Onfray élève au lycée

« Freud faisait partie de la liste des auteurs du programme : le Journal Officiel avait un jour porté à la connaissance de qui voulait une liste de notions et d’auteurs dont l’Institution avait décidé qu’ils constituaient le matériau de base de la classe de philosophie. L’obtention du baccalauréat, diplôme initiatique, sésame napoléonien, grigri social, suppose donc qu’un élève rédige une dissertation dans les règles de l’art rhétorique ou produise un commentaire de texte. Parmi les extraits proposés chaque année aux impétrants : des textes de Freud… » (p. 22).

Onfray enseignant convaincu de la psychanalyse

« Pendant vingt années, j’ai enseigné dans mes classes de philosophie ce que j’avais consciencieusement appris : l’évolution sexuelle des enfants du stade oral au stade génital, via le stade sadique-anal ; les fixations et traumatismes susceptibles d’apparaître lors de ce développement ; l’inévitable complexe d’Œdipe […] » (p. 26).

L’enseignement d’Onfray à son Université populaire

Pour les cours sur Freud à son université populaire, Onfray lit les œuvres complètes publiées aux PUF, les correspondances et les biographiques disponibles. Les lettres à Fliess, dans l’édition non expurgée, est une « clé magnifique pour pénétrer dans les coulisses freudiennes ». Il aborde ensuite les opposants. Cette lecture le bouleverse :

« Les gardiens de la légende écartaient toute la littérature critique d’un revers de la main en la considérant comme “révisionniste”, antisémite, réactionnaire et fleurant bon le compagnonnage avec l’extrême droite. À l’époque, je n’avais donc pas lu ces livres présentés comme le produit de gens intellectuellement infréquentables. Or j’ai lu ces livres : ils disent vrai… Cette découverte fut donc pour moi une sidération sans nom : d’abord, ces auteurs n’avaient rien d’antisémite, ils se trouvaient faussement qualifiés de “révisionnistes”, leurs positions politiques, si elles pouvaient (peut-être) n’être pas de gauche, n’en faisaient pas pour autant des militants de la cause extrémiste de droite ! » (p. 33) [1].

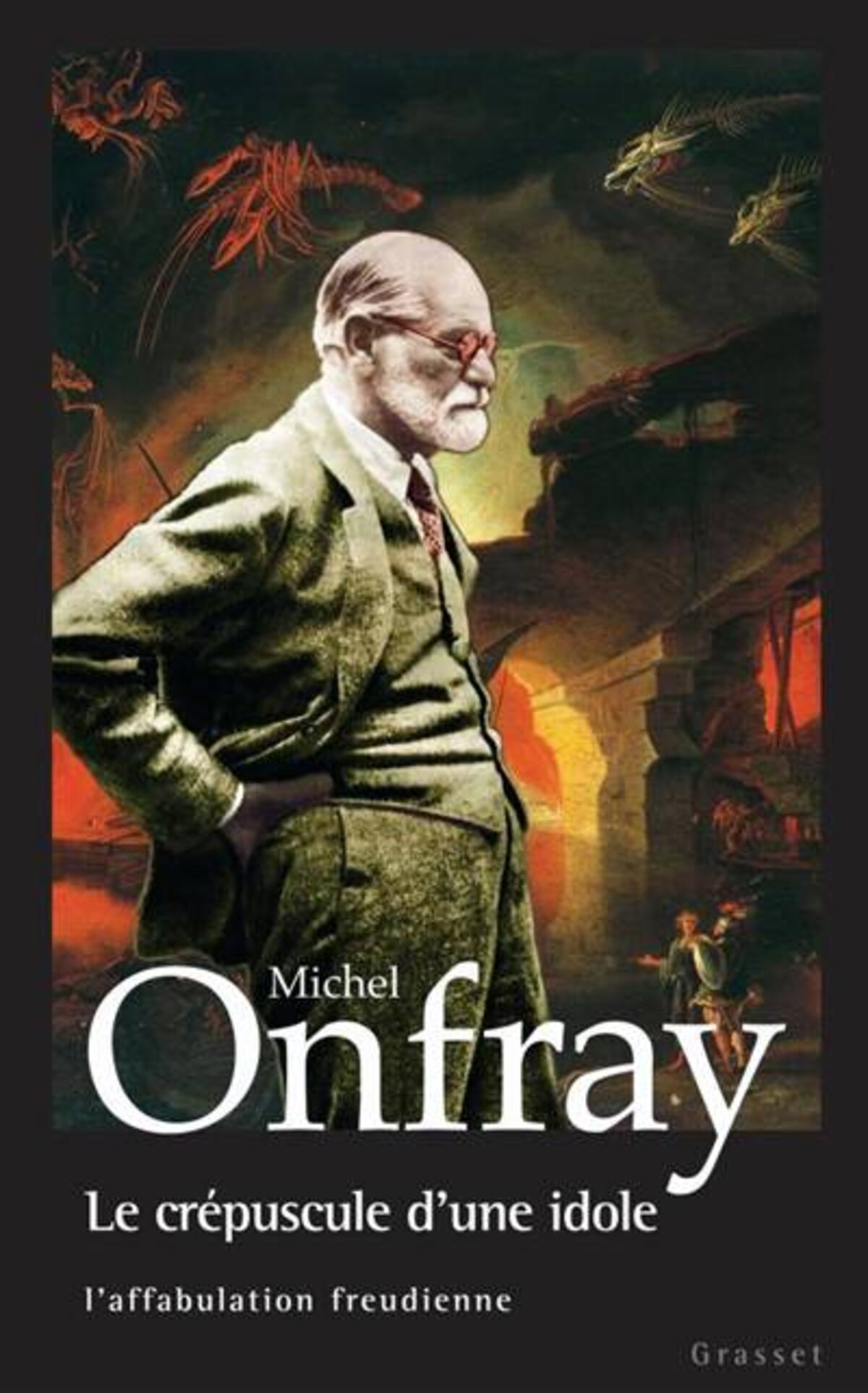

Agrandissement : Illustration 1

La critique du freudisme

Onfray fait alors une psychobiographie de Freud.

Freud, qui dénie être un philosophe, a produit une philosophie dans laquelle il a travesti ses problèmes personnels en doctrine universelle :

« Le freudisme est, comme le spinozisme ou le nietzschéisme, le platonisme ou le cartésianisme, l’augustinisme ou le kantisme, une vision du monde privée à prétention universelle. La psychanalyse constitue l’autobiographie d’un homme qui s’invente un monde pour vivre avec ses fantasmes — comme n’importe quel philosophe » (p. 40).

Un exemple très significatif : la vie privée de Freud et sa vie théorique s’organisent autour du problème de l’inceste : « Freud écrit sa vie sous le signe d’Œdipe : la grande passion incestueuse constitue sa colonne vertébrale existentielle : ce que l’enfant a vécu avec sa mère devient ce que le père vivra avec sa fille. De ses premiers jours à son dernier souffle, l’inventeur de la psychanalyse met ses pas dans ceux du fils de Jocaste & Laïos. » (p. 149).

Onfray récuse l’objection classique de Freud et des freudiens selon laquelle l’individu non analysé ne peut réellement comprendre la psychanalyse : « Même si comparaison n’est pas raison, ce genre de barrage idéologique reviendrait pour un chrétien à interdire la critique du christianisme à quiconque n’a pas assisté au catéchisme pendant dix ans, n’est pas baptisé, initié à l’eucharistie lors de la communion, confirmé par l’évêque. […] Que l’endoctrinement soit nécessaire avant l’expression de tout esprit critique fonctionne en impératif catégorique de toute société close — pour ne pas dire tyrannique, dictatoriale ou totalitaire. » (p. 458)

Onfray montre bien le rapport asymétrique de l’analyste freudien et du patient. Il écrit notamment : « le psychanalyste théorise pour ses disciples cette règle dictatoriale : l’analyste dit le vrai parce qu’il est analyste ; corrélativement, le patient dit faux, puisqu’il est le patient. On découvre ici l’impératif catégorique qui, derrière le divan, organise conceptuellement, légitime théoriquement et justifie dialectiquement la répartition des rôles entre la domination de l’analyste et la servitude de l’analysé, passeport d’entrée dans le monde merveilleux des causalités magiques. » (p. 382)

Dans son ouvrage de plus de 600 pages, Onfray passe en revue l’œuvre de Freud à la lumière des problématiques personnelles du célèbre Viennois. Les chapitres les plus originaux, à la fin du livre, portent sur le conservatisme politique de Freud et sur son admiration pour les dictateurs, qu’il croit nécessaires.

Onfray reconnaît quelques mérites à Freud. Le principal : l’intérêt pour la sexualité sans moralisme. « Pour la première fois, Freud fait entrer le sexe dans la pensée occidentale par la grande porte alors que l’Europe chrétienne le refoule depuis un millénaire et produit un corps névrosé en invitant à le construire sur l’imitation du corps angélique de Jésus, du corps supplicié du Christ, du corps de vierge & mère de Marie. […] Dans cet ordre d’idée, le texte le plus révolutionnaire de Freud est sans conteste Trois essais sur la théorie de la sexualité car il installe franchement la sexualité dans la clarté de l’analyse philosophique. En effet, l’histoire de la philosophie occidentale dans sa version dominante a consciencieusement évincé le sexe. » (p. 554)

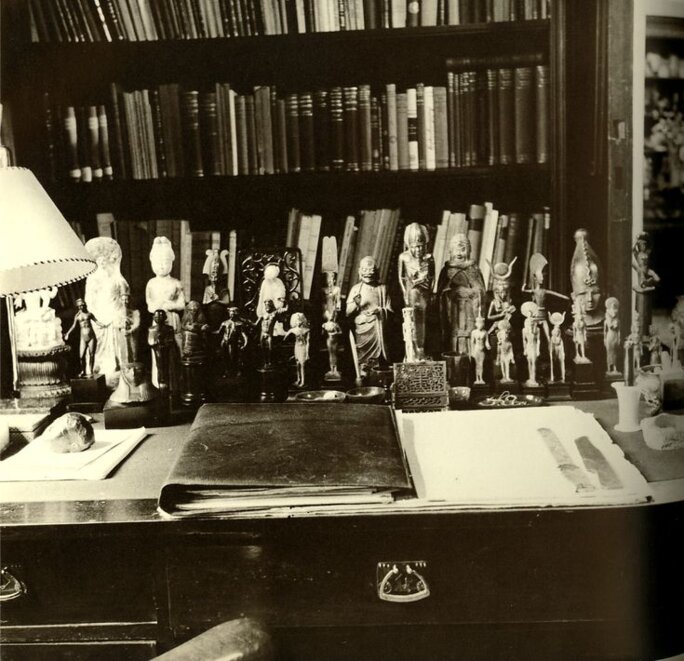

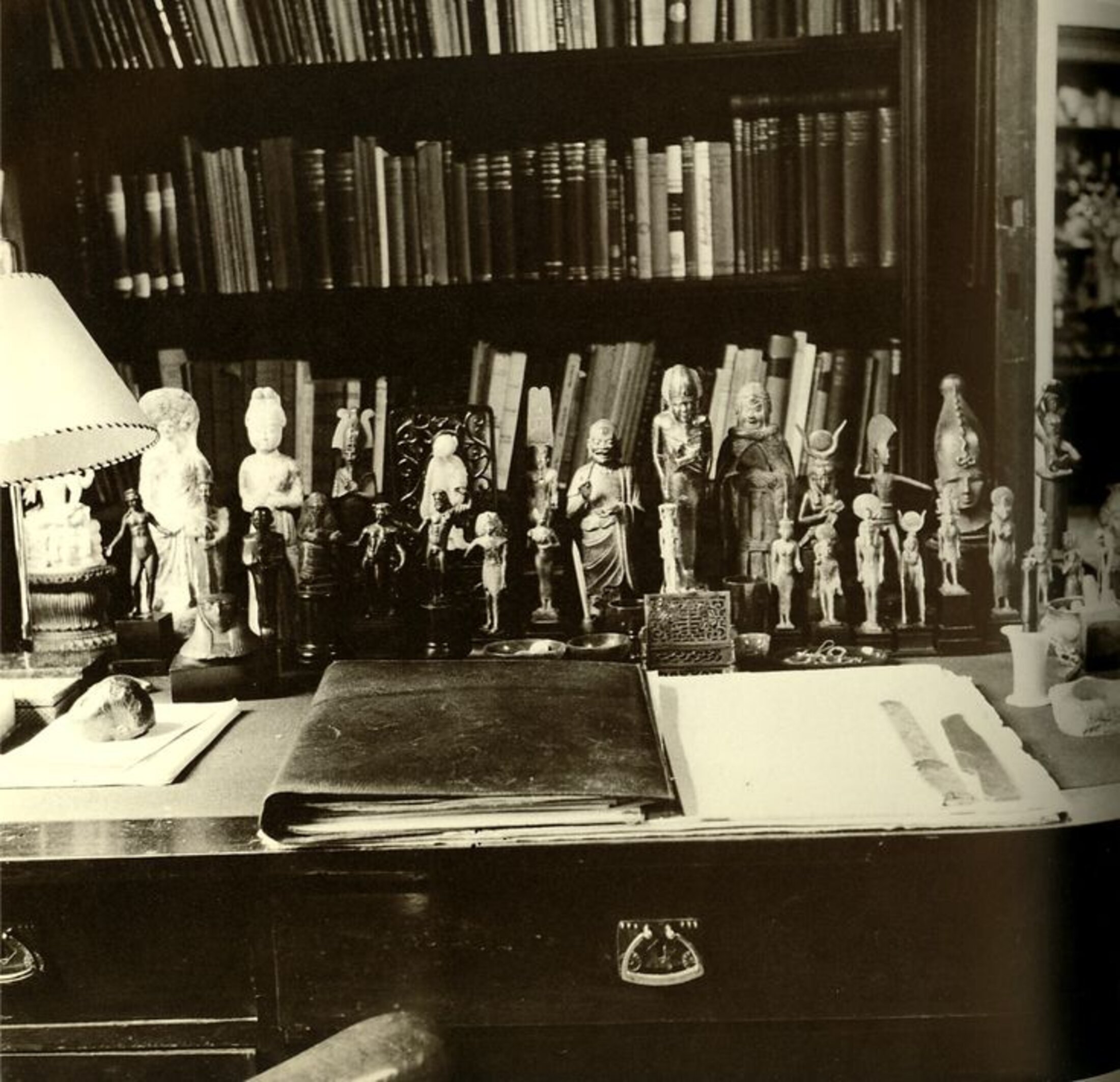

Freud n’était pas intéressé au monde réel : « Il semble n’avoir jamais vraiment pris conscience qu’en dehors de son cabinet viennois du 19, Berggasse, le monde réel ait pu exister. Il donne l’impression de vivre dans un univers de mythes, de fables, de fictions, de fantasmes, un univers dans lequel il évolue en contemporain de ses statuettes assyriennes ou gréco-romaines, en lecteur et en écrivain, il semble plus familier des mythes grecs et de la compagnie des Atrides que de l’histoire de ses contemporains qui franchissent la porte capitonnée de son cabinet de consultation. » (p. 520).

Agrandissement : Illustration 2

La critique du livre d’Onfray par É. Roudinesco : un monument de mauvaise foi.

Mon examen de cet opuscule :

——————

[1] E. Roudinesco qualifie de « révisionnistes » les historiens du Livre noir de la psychanalyse qui remettent en question des légendes freudiennes. Elle insinuait que les auteurs faisaient comme des individus qui minimisent ou même nient la réalité du génocide des juifs. Elle suggérait que les auteurs du Livre noir de la psychanalyse étaient antisémites. (L’historien Henry Rousso a créé en 1987 le terme « négationnisme » afin d'éviter l'ambiguïté avec l'utilisation inadéquate du mot « révisionnisme »).

Pour une discussion élaborée sur l’usage de ce mot :