Nous y sommes. Cinq ans se sont écoulés.

Il est l'heure d'exprimer sa voix pour dessiner l'avenir souhaité pour le pays et pour la société dans son ensemble. Ne nous focalisons pas sur le fait qu'une démocratie vivante ne saurait se contenter d'une consultation si éphémère, brève bouffée d'expression citoyenne vite étouffée pour cinq nouvelles années. Drôle d'apnée politique à laquelle semblent pourtant se plier, de plus ou moins bonne grâce, nombre de Français.

Bien au-delà des modalités de l'organisation de la vie politique française et de ce moment particulier qu'est une élection présidentielle, ce billet tient à interroger le choix et le poids des mots, l'impact de ceux-ci dans l'inconscient collectif. Un mot mérite une attention toute spécifique : le mot « extrême ».

« Je ne sais pas pour qui je voterai, mais ça ne sera pas pour les extrêmes ».

Combien de fois ai-je entendu cette phrase ces dernières semaines... La tournure est tellement banale qu'on ne la relève pas. Mais la banalité est-elle vraiment au rendez-vous ? Les locuteurs la prononçant analysent-ils ce qu'ils expriment profondément ? Ou reprennent-ils une rengaine médiatique relevant d'un schéma pré-pensé consistant à découper, à détourer, le paysage politique français en blocs ayant des valeurs différentes, donc des dénominations différentes ? Certains blocs seraient naturellement qualifiés de « modérés » tandis que d'autres seraient automatiquement affublés de l'étiquette « extrêmes ». N'y aurait-il pas un biais sémantique et donc une tromperie grossière derrière ces étiquettes peu contestées, accordées et accolées dans une logique au demeurant pas si claire ? La « modération » serait, dans ce jeu langagier implicite, assimilée à la « raison », l'extrême » au « danger ». Apparaissent ainsi insidieusement des notions binaires et simplistes de « partis raisonnables » et de « partis galeux », de « bons électeurs » et de « mauvais électeurs ». Il y a dès lors, devant une telle simplification, tout lieu de se méfier. Et urgence à soumettre le bouillon médiatique dans lequel nous infusons nonchalamment à un interrogatoire sérieux. Qu'est-ce que l'« extrême » ? Qui a défini quels partis devaient être rattachés, ou non, à cet adjectif ? Comment ? Selon quels critères et quelles valeurs ?

Le choix des mots n'est pas anodin, d'autant plus dans une société de l'information continue qui rabâche des refrains standardisés. Partons donc, trivialement, de la définition du terme « extrême » donnée par le CNRTL (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales) :

EXTRÊME, en tant qu'adjectif postposé :

« Qui excède la mesure ordinaire »

« Qui est au-delà des autres, au point de comporter des risques, du danger »

« Qui est éloigné de la modération »

Partant de là, questionnons les projets politiques des partis dits modérés, EELV, PS, LREM, LR. Passons les au filtre de ces définitions.

- Une société dans laquelle la compétition, l'individualisme, l'argent, l'image sont les facteurs clés de succès n'est-elle pas « extrême » ?

- Un monde dans lequel les inégalités se creusent toujours plus, dans lequel la richesse outrancière côtoie la misère profonde, à même nos trottoirs, n'est-il pas « extrêmement » violent ?

- Un système dans lequel la production alimentaire ne fonctionne plus qu'avec chimie, gaz, pétrole, antibiotiques, manipulations génétiques, produisant obésité, maladies cardiovasculaires, cancers tout en ne sachant pas rémunérer ses propres travailleurs n'est-il pas « extrême » ?

- Un monde dans lequel ce que nous achetons à bas prix fait trois fois le tour de la Terre, fait travailler des enfants, pour, in fine, être utilisé six mois avant d'être jeté parce qu'il n'est plus « stylé » n'est-il pas « extrême » ?

- La destruction accélérée du vivant et la 6ème extinction de masse que nous vivons en direct ne méritent-elles pas le qualificatif d'« extrême » ?

- Un modèle productif et énergétique qui génère des milliards de tonnes de CO2 ou des déchets ingérables pendant 100 000 ans n'est-il pas « extrême » ? Un système qui fait dériver le climat dans des ordres de grandeur jamais vus ne l'est-il pas également ?

- Une société dans laquelle le chômage massif est persistant mais dans laquelle chacun doit étudier et travailler toujours plus longtemps pour gagner toujours moins n'est-elle pas « extrême » ?

- Un monde dans lequel PIB et croissance s'appuient tranquillement sur l'exportation d'armements tout en déplorant à grands cris les guerres n'est-il pas « extrême » ?

- Une société dans laquelle les citoyens ne s'informent plus ou refusent de réfléchir aux conséquences de leurs actes par peur d'une perte de confort n'est-elle pas « extrême » ?

Le modèle actuel, l'ultralibéralisme qui exploite « au-delà de la mesure ordinaire » la nature et l'homme est finalement intrinsèquement extrémiste. Très « éloigné de la modération », il comporte clairement « des risques et du danger ».

Ce système dans lequel nous flottons, entre inconscience, paresse et léthargie porte en lui une somme de violences phénoménale que nous ne voyons même plus, ou que nous ne voulons pas voir. Il est pourtant presque unanimement qualifié de « modéré ».

C'est en se jouant ainsi des mots que le modèle en place se perpétue et continue ses méfaits à couvert. Prestidigitateur agitant tantôt des chiffons rouges, tantôt des chiffons bruns, il manipule sans scrupule, détourne la sémantique pour créer un langage décorrélé du réel qui débranche l'analyse et la réflexion citoyennes. Étonnamment, ce travail de sape du langage et des esprits n'a pas été totalement mené à son terme. Le système en vigueur porte encore, en son nom même, une preuve de son extrémisme : « ULTRA-libéralisme ».

La question n'est pas que celle du système. Que le libéralisme, le communisme, l'anarchie ou l'écologie soit aux manettes n'importe peut-être pas tant. Car un système repose sur deux jambes : l'idéologie d'une part, ses modalités d'application d'autre part. En l’occurrence parler d'« ultra » ou d'« extrême », c'est parler « dosage », ouverture sur plus grand ou fermeture sur elle-même d'une idéologie. Les excès, les dérives, la recherche de l'absolu font tendre les systèmes, quels qu'ils soient, vers une forme de totalitarisme, vers un mode de pensée unique, indépassable, incontestable. N'importe quelle idéologie peut de ce fait, progressivement et de manière souterraine, devenir néfaste voire dangereuse. C'est ce qu'il s'est passé avec le capitalisme et le libéralisme. Ils sont devenus, en l'absence de garde-fous, des systèmes mortifères au milieu desquels nous vivons en zombies s'accommodant de pratiques brutales banalisées.

Cet « ultra-monde » crée logiquement des « ultra-crises ». Celles-ci s'enchaînent à un rythme inédit, sur tous les fronts simultanément : crise écologique, sociale et démocratique, sanitaire et politique, énergétique et alimentaire, ... Le modèle en place qui jusque là s'effritait par petits bouts, s'effondre désormais par pans entiers, dans des boucles de rétroaction multiples illustrant cruellement la fragilité et l'absurdité de l'édifice mis en place.

Il est plus que jamais l'heure de se réveiller, de briser les chaînes qui nous enferment dans la peur, le mensonge et la torpeur pour regarder la vie, la société, le monde avec lucidité et esprit critique. Cela est particulièrement crucial lors d'échéances électorales qui engagent les choix d'un pays entier pour cinq ans.

Il ne s'agit pas pour autant de nier l'existence d'idées extrémistes dans notre société. Oui, des idées nauséabondes y circulent et méritent, elles, pleinement le terme « extrême ». Ces idées sont depuis toujours utilisées pour détourner l'attention des sujets fondamentaux, pour cliver et fracturer des relations humaines qui ont, à l'opposé, besoin de liants, de vivre-ensemble, de sérénité.

Il s'agit ici de prendre conscience que notre quotidien ordinaire est sur bien des aspects, porteur d'une violence extrême, cachée, invisibilisée. C'est précisément cela que nous devons réaliser et c'est cela que nous devons changer. La politique n'est pas la hiérarchisation du moins pire mais l'aspiration à un projet collectif amenant espoir, progrès et paix durables. Il importe, pour qu'il en soit ainsi, de ne pas se laisser piéger par les mots.

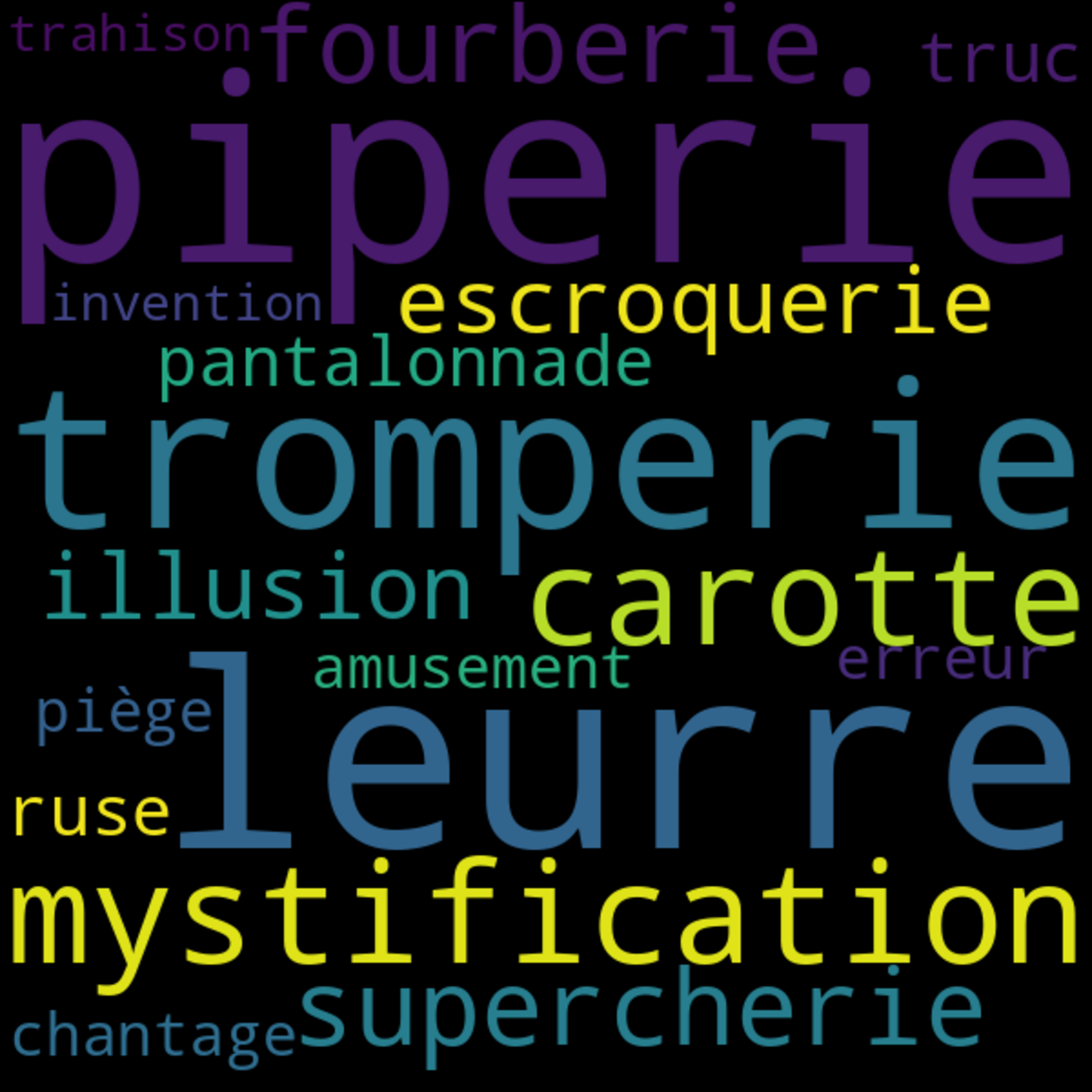

Agrandissement : Illustration 1

Je dois pour conclure, vous faire une confidence. Une deuxième terminologie tenait la corde avec le mot « extrême » pour l'écriture de ce billet : la formule magique du « pouvoir d'achat ». Du grand art qui mériterait un article dédié. Vous promet-on vraiment de pouvoir acheter plus ? Si oui, avec quel argent ? Celui manquant aux hôpitaux, aux écoles, aux services publics en général ? Celui économisé sur les petites retraites, l'aide au logement ou le chômage ? Celui déjà dépensé par centaines de milliards pour les banques en faillite ou les actionnaires des multinationales ? Celui nécessaire pour construire le monde de demain en finançant un tournant écologique, agricole, énergétique, sociétal majeur ?

Peut-être vous propose t'on en fait, très simplement, de vous laisser acheter par le pouvoir (« achat de pouvoir » versus « pouvoir d'achat ») afin que vous puissiez dépenser sans penser cinq années de plus.

Alors permettez-moi de vous demander une faveur. Dans quelques jours, au moment de voter, soyez d'une lucidité extrême, ne vous laissez pas duper, ne vous laissez pas acheter.