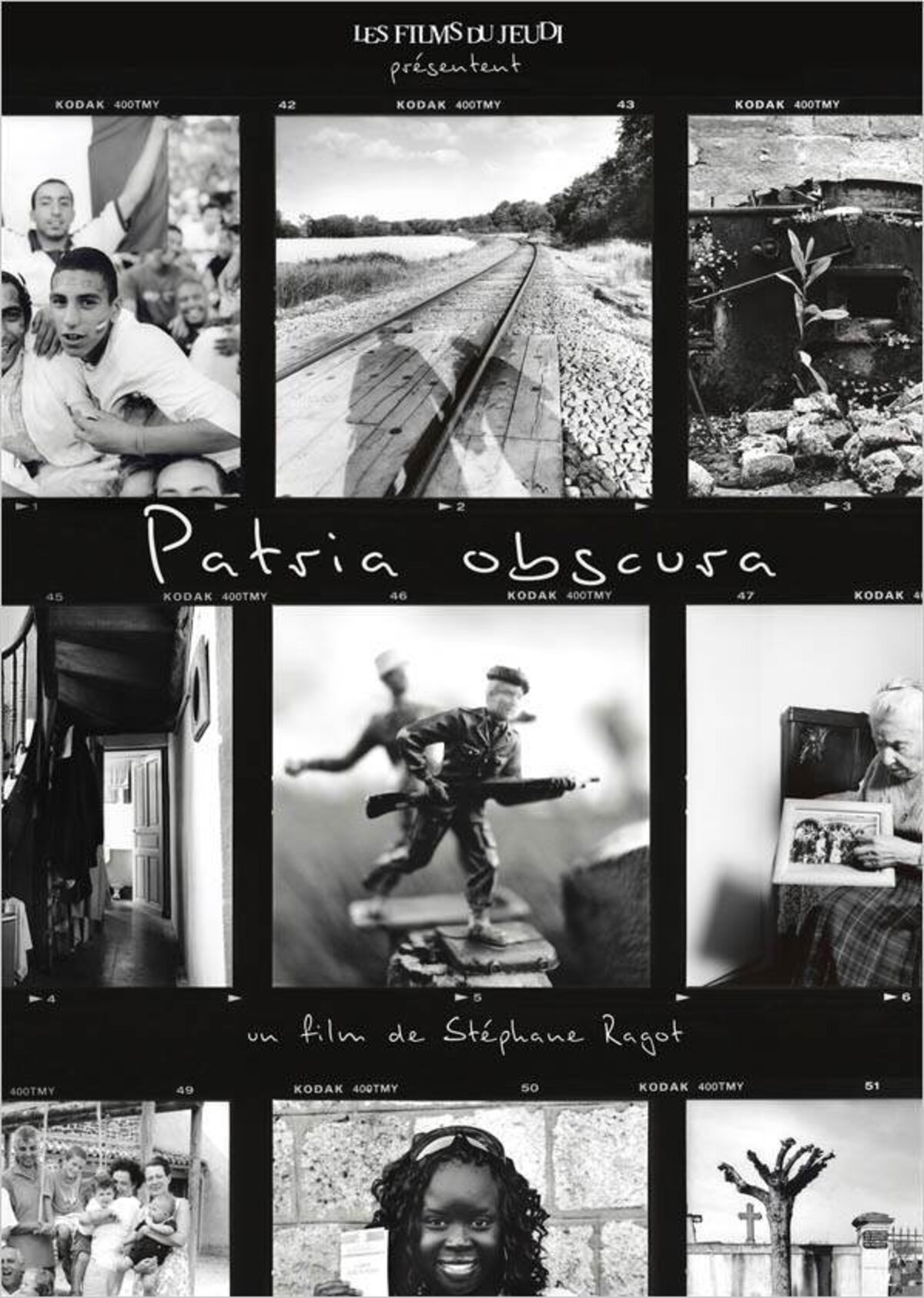

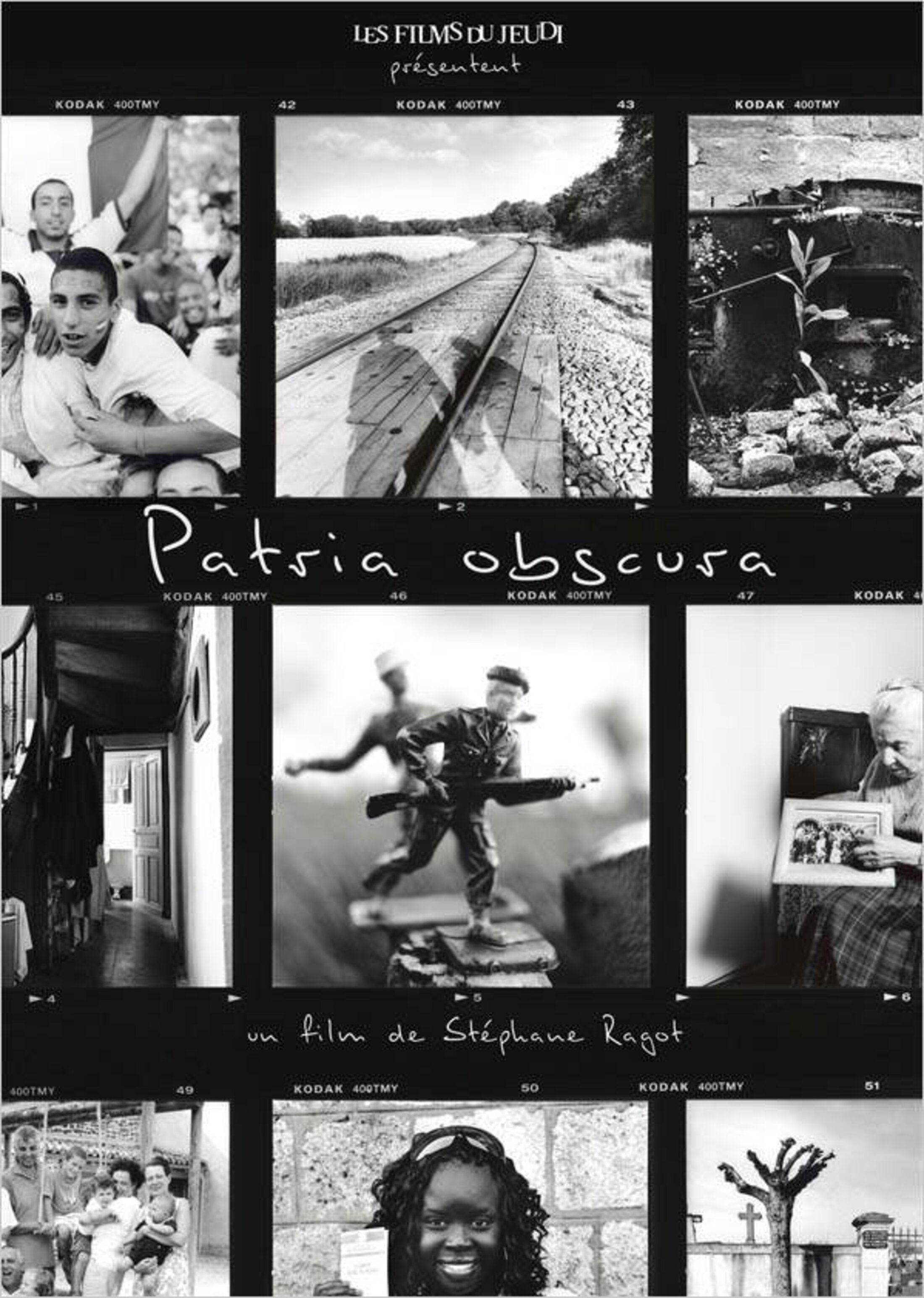

Voulant prendre le temps d’étudier les cinq rapports qui ont provoqué la polémique de bas étage que l’on sait (où des propos péremptoires ont été tenus par des « personnalités » qui n’ont lu aucun des dits rapports), j’ai différé ma Note. Je suis fort content d’avoir laissé passer ma colère. Hier soir, j’ai assisté à la projection, au Cinéma des cinéastes, de Patria Obscura, film réalisé par Stéphane Ragot. A mon irritation a succédé un vrai bonheur : voilà une œuvre qui parle magnifiquement de la France d’hier et d’aujourd’hui entremêlées. Et c’est de cette joie ressentie en regardant ce film dont j’ai envie, maintenant, de vous parler.

Agrandissement : Illustration 1

« Film-événement » : je parodie exprès les couvertures de news magazines qui utilisent la formule très stéréotypée de films ou livres événements, dans le cadre de la promotion marketing de « produits culturels », vite consommés et vite oubliés. Stéphane Ragot n’est pas un people, excusez-le. Très content d’avoir trouvé une productrice, Laurence Braunberger, des Films du Jeudi, et quelques subsides de la région Limousin, il espère maintenant qu'un distributeur s’intéressera à Patria Obscura. Comme vous le constatez, il ne s’agit donc pas d’un « événement » au sens de l’actualité formatée par la comm’de masse. Il s’agit d’infiniment mieux que cela : un film qui, par la justesse de son propos, par la beauté de ses images, par l’impressionnant travail de montage réalisé, procure un vrai bonheur (je n’ai pas peur de me répéter), un bonheur grave capable de panser des blessures secrètes ou béantes, les blessures que chacun d’entre nous porte. Un personnage du film l’indique : ce ne sont pas vraiment les gens, malgré ce qu’il en semble, « c’est la vie, qui est dure ».

Le propos de l’auteur est, en apparence, simple : photographe « français », issu de deux familles de militaires, il cherche à reconstituer son passé. Un passé déjà bien connu, pourtant, dans sa famille, et tant de fois répété, avec la « honte » qui colle à la vie d’un de ses grand-pères et, au contraire, une grande fierté pour l’autre, auquel le général de Gaulle a remis les insignes d’officier de la Légion d’honneur. La messe est dite, selon la formule consacrée. Eh non, et sans le vouloir, ni peut-être le savoir, Stéphane Ragot emprunte la démarche de l’historien : non pas préciser de façon érudite ce qui serait déjà bien connu, mais percer le savoir acquis, assuré, transmis et raconté pour découvrir d’autres vérités. Faire de l’histoire, contrairement à ce qu’on croit, c’est quitter le connu pour rechercher l’inconnu : « Nul ne sait ce que le passé nous réserve », affirmait déjà Françoise Sagan.

Mais il n’est pas sans danger de s’aventurer hors de ce qui a pris valeur d’évidence, de marcher hors des chemins balisés. Cette mise à nu risquée, douloureuse, Stéphane Ragot nous l’expose au propre comme au figuré : les différents épisodes de son film s’organisent autour du strip-tease de leur auteur, vêtu, in fine, de sa seule fragilité. Pourtant, cette mise à nu s’avère, au bout du compte, enchanteresse car, au cours de ce périple aux multiples écueils, Ragot s’affranchit de la honte comme de la fierté qui l’empêchaient d’être lui-même, il découvre, en outre, cette « famille recomposée » qu’est la France, avec les multiples histoires de ses habitants, des « bâtards » aux « enfants adoptés » et, grâce suprême, il rencontre une belle jeune femme, tellement française qu’elle porte un délicieux prénom maya. Le film lui est dédié.

La grande force de Stéphane Ragot consiste à montrer qu’en reconstituant les péripéties d’une famille franco-française, depuis la guerre de 1914-1918, on découvre, de façon entrecroisée, l’ensemble de la France d’aujourd’hui, avec ses tensions et ses peurs, ses luttes et ses loisirs, ses beautés et ses passifs, ses problèmes non résolus et ses divers arts de vivre la quotidienneté. On rencontre, dans ces chemins de traverse, aussi bien des défenseurs de l’Empire colonial que des Maghrébins et Africains « morts pour la France », des « Sans-papiers » et les admirateurs de Jeanne d’Arc ou des badauds du défilé du 14-Juillet, des travailleurs en lutte, des ruraux au café du coin et des retrouvailles d’une famille de classe moyenne. Ces différents fils sont liés avec finesse, sans aucun dogmatisme ou moralisme.

Dans une des scènes les plus belles du film, le réalisateur met en contraste « l’identité nationale » rabougrie à la Sarkozy et les multiples « cartes nationales d’identité ». Son art lui permet d’éviter tout manichéisme : jamais deux France ne sont opposées. Au contraire, les phobies surmontées, l’autre n’a plus rien d’inquiétant. Qu’il soit beauf ou immigré, il est possible d’apprécier ce qu’il a de meilleur. Il devient également possible d’assumer sa propre histoire, où l’initiateur de la honte était peut-être quelqu’un de bien et le grand-père honoré possède sa part d’ombre et d’opportunisme, mais où le passé garde sa part de mystère, et peu importe après tout. Le passé n’a de sens que pour pouvoir vivre le présent. Chacun est humain à sa manière et doit être rencontré comme tel. Stéphane Ragot l’a compris, il en est fragilement heureux, et une interrogation un peu inquiète persiste : d’autres que lui, en premier lieu sa propre famille, vont-ils comprendre ? Oser se mettre à nu, c’est aussi dévoiler autrui. Et le message implicite du film me semble dire : nous pouvons vivre ensemble en enlevant nos masques.

« Film-événement », ce n’est pas seulement pour me moquer des campagnes de marketing débiles que j’ai utilisé une telle expression, c’est aussi pour caresser un rêve. On rabâche beaucoup qu’il faut à la France un nouvel « imaginaire national ». Eh bien ce film l’a construit à sa manière. Il est inclusif, apaisant, montre qu’il a plusieurs demeures dans la maison France et que chacun peut y avoir sa place. Alors oui, si les « élites » politiques et médiatiques ne sont pas trop avachies, si elles ne sont pas définitivement prisonnières, qui de son énarchie rabougrie, qui de sa culture people où on ne prend en compte que le déjà ressassé, elles vont s’emparer de ce film, faire de sa diffusion à haute dose une œuvre de « salut public ».

Et si elles sont décidément incapables de voir et d’entendre, si elles ne comprennent plus rien à ce pays qui bouche, qui mugit, alors c’est à l’autre France, celle des médiatiquement « anonymes » de diffuser Patria Obscura. Enseignants, éducateurs, associatifs, membres de circuits indépendants de cinéma, citoyens,… ne laissez pas passer une telle occasion. A bon entendeur…

PS : le film va également être un livre, sous le titre de Patria lucida, co-écrit avec Pierre Bergounioux, aux éditions le Bord de l’eau. On peut suivre également le carnet de notes Patria Obscura.