Primaire ou pluralisme ?

Primaire ou pluralisme ? L’un ou le multiple…

Par Jean-Claude Mamet. Le 25 mai 2025

Si nous voulons renouveler l’imaginaire politique, il faut dépasser le stade « primaire », ou le stade de « l’un ». Reconnaissons que c’est facile à dire, mais pas facile à faire ni facile à obtenir un assentiment. Mais il faut le tenter. La « primaire » a été elle-même une première tentative en ce sens dans les années 2000 et 2010, par rapport au fonctionnement habituel des partis et des élections. Aujourd’hui, il faut encore renouveler ou dépasser la proposition initiale, dans un contexte sans cesse aggravé de crise du politique.

Le discours de la méthode

Lucie Castets 31 juillet 2024 © Tomkiou

Lucie Castets a été cooptée comme possible Première ministre, hors des partis constitués. Tout un symbole. Dans le passé, la participation de personnalités de la dite « société civile » a pu être utilisée pour compléter un gouvernement, mais avec des résultats parfois très discutables d’instrumentalisation. Ayant acquis une place et une légitimité jusqu’ici non contestée directement dans le champ du Nouveau Front populaire (NFP), Lucie Castets a pris ses responsabilités pour tenter de débloquer l’inertie calamiteuse des « 4 » partis principaux du NFP (qui n’ont même pas été capables d’encourager la formation de collectifs de base du NFP). Comprenant qu’elle était attendue par des dizaines ou des centaines de milliers de personnes, elle a lancé à la fin de 2024 un Appel (avec l’ambiguïté du duo avec Marine Tondelier) autour de trois propositions :

- approfondir le programme du NFP ;

- mobiliser la société civile ;

- discuter d’une « méthode » pour parvenir à une candidature commune en 2027.

Dans cet objectif, elle a sollicité les réflexions de multiples acteurs-trices, y compris au-delà des partis. Par exemple : les Victoires Populaires – association dans la continuité de la Primaire populaire de 2022 – qui semble avoir tiré un bilan critique de cette séquence (selon certaines déclarations qui restent à vérifier). Lucie Castets a également sollicité le politiste Rémi Lefebvre, auteur d’une tribune dans Le Monde en septembre 2024, proposant une « primaire » pour débloquer la situation. Il a cependant travaillé le sujet avec Eric Treille dans un document très fouillé (75 pages) que Mediapart a mis en ligne : « Rassembler la gauche et les écologistes autour d’un.e candidat.e commun.e au premier tour de l’élection présidentielle de 2027 ».

Que dit ce texte ? Dès les premières lignes, il pose bien le problème. Citation :

L’article 7 de la Constitution de la Vème République établit une règle simple : seuls peuvent se présenter au second tour de l’élection présidentielle « les deux candidats qui se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrage au premier tour ». Pour l’ensemble des formations politiques, l’enjeu premier du scrutin est ainsi de répondre à cette question arithmétique : comment franchir ce seuil ?.

Ces règles méritent cependant d’être commentées pour la raison suivante : parmi les candidat-es susceptibles de concourir à une telle élection, personne ne songerait à remettre en cause cette règle constitutionnelle. On peut l’approuver ou non, mais personne ne peut y déroger. Tel est bien le problème à résoudre pour la méthode de la « primaire » à gauche : que tous les candidat-es acceptent une règle commune, comparable pour la gauche à celle de la Constitution, donc ayant force de loi … à gauche. Dit autrement : franchir la barrière du 2ᵉ tour pour la sélection d’une candidature commune acceptée à gauche, résultant d’une sorte de loi commune. Le problème est redoutable.

Précisons par des exemples. Rappelons l’année 2016 : lors de la « grande » primaire envisagée un moment si Hollande avait pu être candidat, il est certain que d’autres candidatures de gauche n’auraient pas accepté de se ranger derrière lui s’il sortait vainqueur. Dans les réunions préparatoires de cette « Belle alliance » (ainsi nommée par le PS), c’était la question que personne n’osait poser clairement (pas même le PCF ou EELV à l’époque, dans les réunions préparatoires auxquelles j’avais assisté en « observateur » pour ENSEMBLE!). Autrement dit, on faisait semblant de parler « primaire », mais c’était un jeu de dupe.

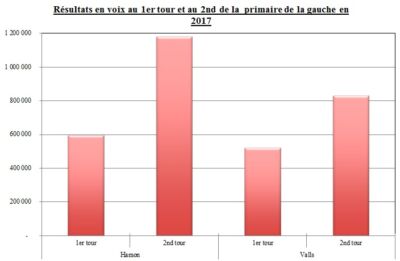

Graphique duel Hamon Valls primaire gauche 2017 © Mag1684

Deuxième exemple un peu plus tard. Hollande ayant jeté l’éponge, Manuel Valls a finalement accepté la compétition avec Benoît Hamon en janvier 2017, que celui-ci a gagné. Mais il s’agissait à ce moment-là d’une compétition entre socialistes, et pas une primaire pluripartisane comme celle envisagée dans l’année 2016. Mais, même en janvier 2027, Valls avait accepté du bout des lèvres le verdict de la compétition. Et la suite a montré que le PS a trainé les pieds (et Valls surtout !), parce qu’il était paralysé par une crise politique insurpassable en quelques semaines. Il y avait deux lignes contradictoires dans le parti (le social-libéralisme assumé avec Valls et le refus de cette politique avec Hamon). Il a fallu attendre la NUPES puis surtout le NFP pour que ce problème soit surmonté (et il pourrait à nouveau s’aggraver fortement si Olivier Faure perd le congrès).

Conclusion : pour accepter le verdict d’une primaire, et la rendre crédible, il faut accepter deux choses étroitement liées :

Accepter d’avance de se ranger derrière le ou la gagnant·e.

Et deuxièmement, avoir un cadre politique commun qui le permette.

En quelque sorte, le plus gros du travail doit se faire en amont, sur un projet politique consensuel, et sur une dynamique pluraliste acceptée. Dans cette conception, on ne mesure finalement, dans la primaire, que les qualités personnelles propres du gagnant ou de la gagnante (ou avec des critères de type : élisons une femme). Les autres candidat·es ne sont pas éliminé·es, mais demeurent dans une équipe possible, par exemple pour former un gouvernement.

Évidemment, la gravité de la situation politique peut amener à abaisser les barrières du projet. En 2016, la direction du PS avait tenté de balbutier un programme minimaliste, mais inacceptable au sortir du quinquennat Hollande et alors que la menace RN n’était pas aussi puissante. Un des arguments avancés par certains (y compris au PS !) était que de toute façon Hollande serait battu. Ce n’était pas faux : c’est Valls qui l’a été. Mais on imagine mal l’attractivité d’une campagne « primaire » pluripartisane avec Hollande dans les valises. Elle se serait scratchée au premier virage. On voit que la question-clef est d’abord d’ordre politique, même si un processus de désignation démocratique a également une vraie pertinence. Notamment quand les partis sont discrédités comme ils le sont aujourd’hui.

Les partis n’ont plus la cote

Palais de l’Élysée Bureau du président_-_Journées du Patrimoine 2014 © vostok 91

Si la notion de « primaire » a émergé, c’est évidemment parce que les partis politiques principaux sont devenus très peu attractifs. Les raisons en sont diverses (l’histoire a bougé, la société aussi, nous sommes au 21ᵉ siècle). Mais le constat est d’autant plus fort que les appareils de partis demeurent parfois les seuls visibles dans leur autoconservation identitaire (Rémi Lefebvre a aussi écrit sur ce point : des appareils puissants, mais des partis faibles). De sondage en sondage, ou d’un résultat électoral à l’autre, le fossé entre les citoyen·nes et les partis, ne cesse de s’élargir. Au temps de Mitterrand ou de Chirac, être chef de parti suffisait. Après l’épisode de Jospin éliminé à gauche (2002), puis de Sarkozy à droite (2012), l’idée de primaire a émergé, puis s’est quasiment imposée comme incontournable. Ajoutons aussi la crise à gauche succédant à la mobilisation victorieuse de 2005 sur le TCE. Celle-ci avait fait naître un désir politique puissant, rapidement démantelé par les « appareils » dès 2006-07. Hollande a cependant mobilisé et gagné sur la mise en œuvre d’une primaire en 2012, contre Sarkozy d’abord et uniquement dans la mouvance socialiste ou de gauche large (et en camouflant son vrai programme). EELV a fait de même à plusieurs reprises. Mais pas LFI, car JLM a réussi à prendre le leadership à gauche en 2017 par un autre type de logiciel : le populisme mouvementiste de gauche, lui-même un produit de la crise partidaire (et avec une dimension européenne avec Podemos, etc.). JLM est sans doute persuadé de ne pas avoir besoin de se relégitimer.

Néanmoins, en 2021-2022, la Primaire populaire a émergé comme initiative transpartisane, car le pari de Mélenchon – sans dynamique unitaire – posait déjà problème, même s’il était sondé en tête de la gauche. Il n’est passé de 13% à presque 22% que dans les dernières semaines, et contre le RN. Le document de Rémi Lefebvre et Eric Treille revient en détail sur cette séquence « primaire populaire », approchant les 500 000 inscrit·es. Christine Taubira a échoué, mais pourquoi ? Il y a sans doute de multiples raisons (y compris personnelles ou à cause de son entourage inconsistant). Mais sa déclaration trop tardive a éteint l’espoir naissant et a réduit la primaire à un mouvement de « clics » numériques. Autrement dit, « la société de gauche » n’était pas préparée à ce mode de sélection pluripartisan sans véritable construction préalable acceptée et sans une pratique pluraliste commune. Je ne reviens pas sur la querelle qui a eu lieu sur ce point dans ce que nous avions tenté de mettre sur pied par des groupes locaux pluralistes. Il n’y avait pas d’enracinement dans les territoires, dans les sociabilités très variées des cultures de gauche et écologistes, et encore moins dans celles des mouvements sociaux et syndicaux qui ont leur propre manière de « faire politique » (et à l’époque ont surtout ouvert le parapluie pour s’abriter des querelles mortifères, alors qu’ils n’avaient même pas obtenu le soutien des partis autour du processus Plus Jamais ça). Une simple communauté de réseau numérique a des vertus : elle est adaptée à une demande jeune incontestable (et avec des jeunes femmes nombreuses), qui a soif de résultats rapides. Mais elle n’est pas une société vraiment active ou un collectif humain complet, avec une épaisseur sociale, même si un gros travail a été fait (« copiant » la méthode Obama en 2016). La communauté numérique donne, presque par définition, une illusion d’homogénéité : un clic = un clic.

Conclusion : l’outil électoral ou sélectif final, ou la technique de désignation, ne remplacent pas la construction politique. La solution de la primaire comme relance démocratique possible a donc été malmenée. Cela n’efface pas cette méthode démocratique, mais elle doit s’accompagner de préconditions.

Changer d’imaginaire

Dans une réunion récente du réseau Union Maintenant créé après la dissolution de juin 2024, le résultat d’une enquête sur les souhaits des signataires met prioritairement en avant une « lassitude et un besoin de renouvellement » des manières d’agir, au vu du triste spectacle du Nouveau Front populaire national. A n’en pas douter, Lucie Castets exprime en partie ce souhait.

On constate aussi le quasi-miracle du maintien d’un réseau de collectifs du NFP, passé de l’état virtuel à l’état vivant, mais encore fragile le 22 mars 2025. Une centaine de collectifs sont aujourd’hui répertoriés, même s’il y a encore des régions vides, et même de grandes villes non rattachées (Lyon, Lille, Nantes, Toulouse…). Les Victoires Populaires continuent d’agréger des jeunes et des citoyen·nes et de tisser une toile possible. Les syndicats et les associations ont donné une puissance populaire au NFP, mais ont besoin aujourd’hui d’une nouvelle flamme politique pour accompagner ou amplifier ce mouvement. Le NFP a mis sur la scène politique un groupe de personnalités qui expriment chacune une parcelle du sens commun et de l’énergie de juillet 2024. Celle-ci a été bien réelle, mais encore insuffisante face au dérèglement du monde.

Dans ces conditions, partir sur une présidentielle où il faudra présélectionner à gauche un ou une occupant-e de l’Élysée apparait à la fois dérisoire (à qui faire confiance quand tout va si mal ?) et angoissant pour des millions de personnes. Le pire est certes possible si ce n’est pas l’un·e des nôtres qui ouvre cette porte, mais comment le reconnaître dans le brouillard ? Certaines études d’opinion semblent indiquer la demande d’une « personnalité » capable de tenir fermement le pays (en dehors ou accompagnant le problème spécifique du RN). Peut-être parce que face aux puissances chaotiques (Trump…), cela parait plus sûr. Mais on sait que ce jeu est mortifère pour la gauche, même si certains sont prêts à enfiler un costume 5ᵉ République bien repassé, pour faire leur place dans le jeu médiatique. Personne pour le moment ne prend vraiment à bras le corps le besoin de renouvellement démocratique capable de coordonner les créativités citoyennes en peau de léopard qui parsèment le tissu social (solidarité sociale, humanisme et dignité, écologie inventive, communalisme, sens du travail, féminisme exigeant, etc.). Alors, on brandit la primaire comme un talisman qui va dénouer le problème démocratique, alors même que son effet immédiat – avec la curée médiatique – produit de la division et ravive les concurrences d’images et de petites phrases.

Il est quand même rageant que seul Macron se prévale des Conventions citoyennes, que des réflexions très riches existent sur ces sujets et que les gauches soient incapables (sauf au moment de mourir dans la débandade comme cela aurait pu se produire en juin 2024 sans le coup de clairon du Front Populaire) de mettre en commun leurs réseaux avec les collectifs du NFP pour organiser une grande Convention nationale pour dynamiser les énergies et produire un projet commun.

Bien sûr, il faudra « trouver quelqu’un·e » au bout du compte, on le sait. Mais avant, ne faut-il pas réunir une équipe et l’installer dans le paysage comme un alter gouvernement possible, dont il ne manquerait que le (la) présidente de séance ?

Imposer une équipe pluraliste dans le champ politique

Premier ministre britannique et son cabinet fantôme en 2020 © UK Parliament-Jessica Taylor

C’est la condition nécessaire pour qu’in fine une sorte de primaire non destructrice puisse se tenir valablement et avec légitimité. Et dont le résultat serait accepté parce qu’il emporterait la conviction bien au-delà du résultat. Cette équipe existe en filigrane ou plus qu’en filigrane : elle était réunie quasiment en janvier à Pantin dans l’initiative de Lucie Castets. Espérons qu’elle se réunira à nouveau le 2 juillet, avec les forces politiques du NFP, le Réseau des collectifs NFP, avec les Victoires populaires, et le soutien de personnalités actives du mouvement social et citoyen. Bien entendu, le message d’ouverture à toute la gauche (c’est aussi un rapport de force) doit accompagner ce processus. Dans cette conception, il ne faut pas sauter par-dessus les municipales, et voir après en mars 2026, mais agir en parallèle. Sinon il sera trop tard.

Une telle équipe pourrait prendre en charge des campagnes. Elle pourrait avoir un nom collectif. Elle devrait exercer un rapport de forces vis-à-vis des médias : « nous ne sommes pas « un-e » mais multiples, il faut vous y habituer ». Elle pourrait être relayée par des équivalences sur les territoires, et par exemple soutenir les campagnes municipales à gauche. Elle pourrait porter la proposition que les mairies de gauche élues en 2026 se parlent et se coordonnent pour faire des propositions.

Si une telle force potentielle émergeait dans le champ politique, elle aurait des chances de provoquer une envie, le désir d’en être, un sursaut rompant avec le spectacle archiusé des présidentielles. Ce serait une rupture démocratique fondamentale. Il resterait alors à désigner une personne (y compris par le scrutin préférentiel), mais en faisant entendre que toute l’équipe, élargie par sa notoriété, est aussi un alter gouvernement. Pour la première fois alors, nous aurions avancé réellement dans le sens de mettre l’assemblée, et le gouvernement responsable devant elle, au premier plan, simultanément à l’obstacle à franchir de la présidentielle.