L’enchaînement des crises sociales, la fragmentation et l’évidement du système de partis, la tournure hystérique du débat public, la personnalisation de la compétition politique et les formes de narcissisme gênant qu’elle engendre montrent, année après année, que la France est malade de ses institutions. Le centralisme bien peu démocratique de la Ve République, qui plonge ses racines dans l’histoire de l’Extrême-Centre thermidorien et bonapartiste, porte une grosse part de responsabilité dans cet infantilisme politique français.

Néanmoins, chose moins dite, celui-ci repose aussi sur des formes de bonapartisme local. L’inexistence du pluralisme de la presse dans les régions, la métropolisation de leur capitale qu’a induite leur nouveau découpage mené à la hussarde par François Hollande lui sont propices. Et le bonapartisme local devient l’antichambre des ambitions présidentielles nationales. Laurent Wauquiez, le très autoritaire et droitier président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui la gouverne par voie de subventions (et suppression de subventions) arbitraires, en est une illustration caricaturale. Mais Anne Hidalgo, la maire socialiste de Paris, l’incarne tout autant, en administrant elle aussi au forceps et en ayant essayé de faire de sa réélection, en 2020, le tremplin de sa candidature à la présidentielle en 2022, en dépit de ses engagements de campagne.

Un exemple parmi d’autres, que nous offre l’actualité automnale. Les habitants et commerçants du XIe arrondissement de Paris découvrent, éberlués, son projet de « ramblas » allant de la place de la Bastille à celle de Stalingrad. L’invocation de la célèbre avenue éponyme de Barcelone, saturée de bars, de kiosques, de vendeurs à la sauvette et de badauds – il faut regarder les photos sur Internet ! – démontre à elle seule l’incongruité de cette idée au regard du sur-tourisme que s’efforcent d’endiguer la plupart des métropoles européennes, mais non Paris, pourtant première destination au monde, avec ce que cela comporte de distorsions économiques et de nuisances environnementales.

Agrandissement : Illustration 1

La crainte est de voir un quartier encore assez populaire et familial se transformer en grand axe de circulation des fêtards, des « spots » de la Bastille à ceux des quais du canal Saint-Martin. Tapage nocturne, drogue, saleté, épanchements d’urine sur la voie publique s’empareraient des boulevards Jules-Ferry et Richard-Lenoir. Et d’ailleurs quels Barcelonais voudraient-ils aujourd’hui vivre sur la Rambla ? Ils l’ont désertée, tout comme les habitants du Marais, à Paris, le fuient au fur et à mesure de sa transformation en shopping mall à ciel ouvert et en zone d’éthylisme global livrée en pâture aux easy clubbers adeptes du binge drinking .

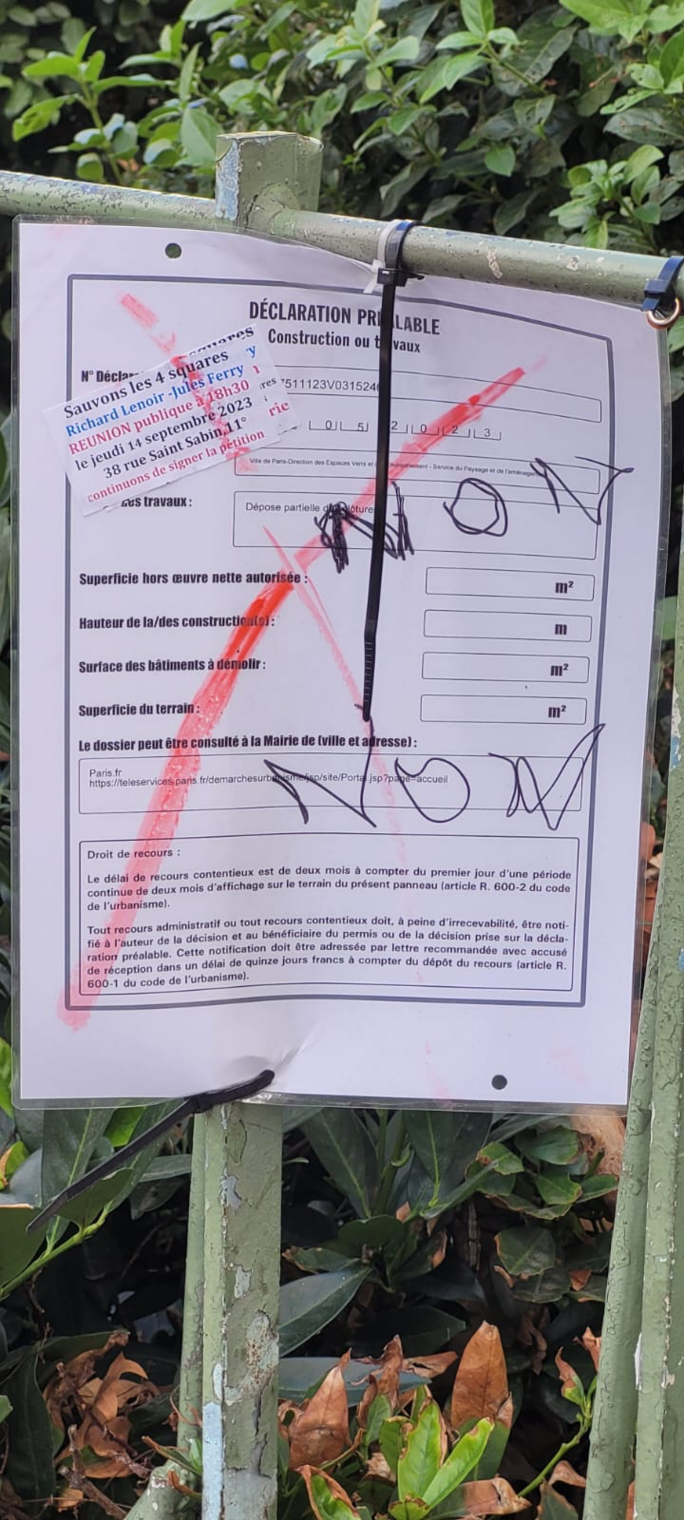

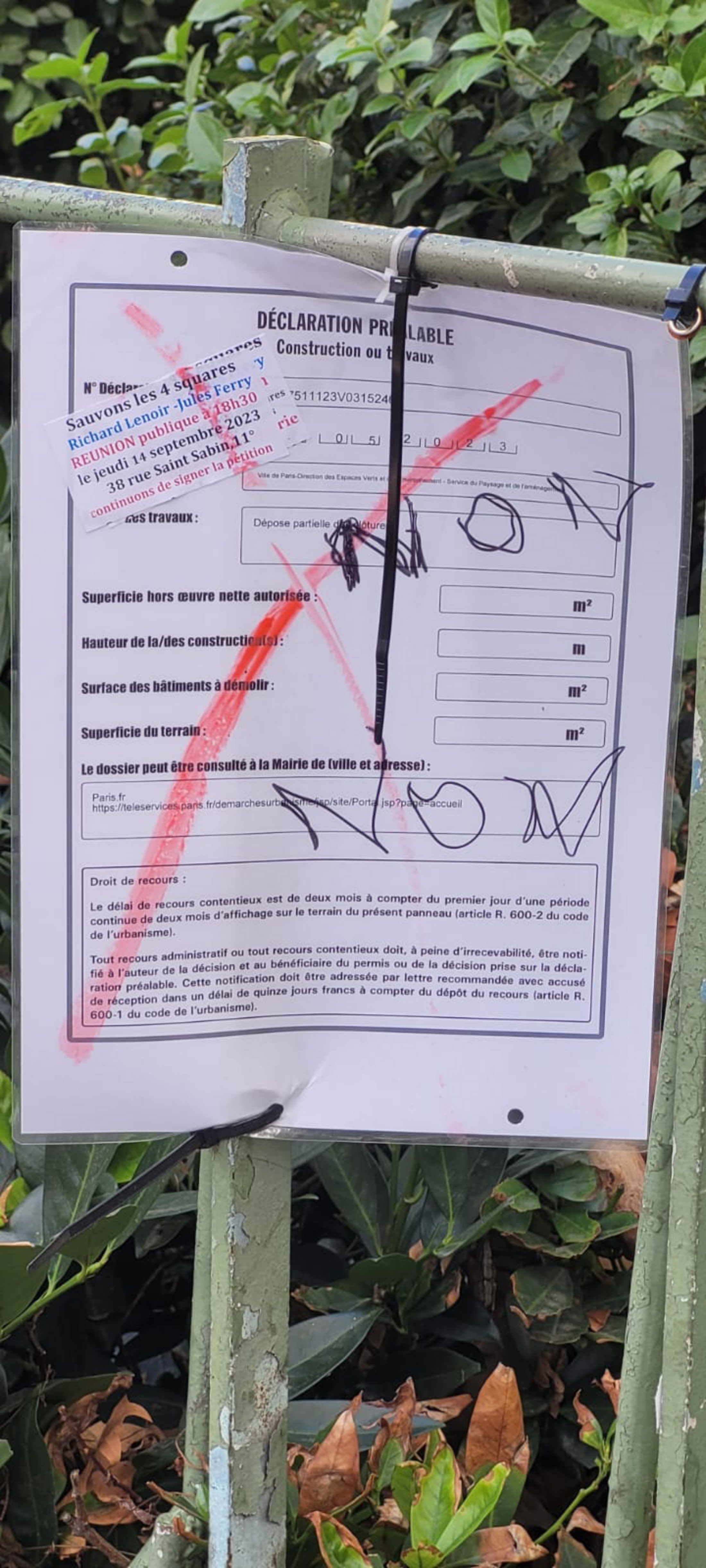

Les résidents du XIe arrondissement n’entendent pas devenir à leur tour des déplacés touristiques, contraints de quitter leur domicile au profit d’Airbnb. Quant aux artisans et commerçants, les restrictions prévues de la circulation automobile les condamneraient également à l’exode. Bars et restaurants les remplaceraient aussitôt. Donc la révolte gronde, dont témoignent le lancement d’une pétition https://www.change.org/p/sauvons-les-4-squares-de-la-promenade-richard-lenoir-%C3%A0-paris-sauvonsles4squaresdelapromenaderichardlenoir , la création d’une association Sauvons Jules et Richard https://www.helloasso.com/associations/sauvons-jules-et-richard, une lettre ouverte à Anne Hidalgo https://www.pierremansat.com/2023/07/sauvons-jules-ferry-richard-lenoir-une-lettre-ouverte-a-a.hidalgo.html , la multiplication d’affiches sur les grilles, les entrées d’immeubles et la porte des commerces, le tractage sur les marchés, et une réunion publique le 14 septembre à 18h30, à la Fondation Charles-Léopold Mayer, 38 rue Saint-Sabin.

Ce projet a été concocté dans le secret du cabinet d’Anne Hidalgo, de manière purement technocratique et idéologique. Aucune consultation ex ante des habitants et des acteurs économiques. Les propositions du conseil de quartier en vue d’une amélioration de l’existant laissées sans réponse. Aucune saisine de la Commission du Vieux Paris, en dépit des enjeux patrimoniaux. Aucune étude préalable d’impact économique ou environnemental. Aucune enquête d’utilité publique. Aucun concours ni mise en concurrence. Les adjoints, à commencer par le premier d’entre eux, tenus à l’écart de ce dossier, tout « perso ».

Pour contourner les obligations administratives qu’imposent le code de l’urbanisme et le code de l’environnement Anne Hidalgo saucissonne les réunions d’information et les tranches de réalisation, alors que le projet a bel et bien été pensé comme un ensemble, ainsi que l’attestent les documents de la Mairie. En août un recours pour excès de pouvoir a donc été introduit auprès du tribunal administratif. Mais les riverains et les défenseurs de l’environnement craignent un coup de force d’Anne Hidalgo qui, nonobstant l’ouverture de ce contentieux, pourrait retirer les grilles des squares dès septembre, quitte à détruire des haies quarantenaires quand la France pleure son bocage disparu. Déjà, en 2020, elle avait fait abattre 22 platanes porte d’Ivry pour laisser place libre à des constructions… qui n’ont jamais vu le jour.

Agrandissement : Illustration 2

L’utopie malfaisante des « ramblas » du XIe arrondissement éclaire d’un jour cruel la verticale du pouvoir qui prévaut à l’Hôtel de Ville, et son inadéquation radicale par rapport aux besoins quotidiens du quartier et même aux objectifs écologiques de la majorité municipale. La promesse suave de « grande promenade plantée » et d’une circulation « apaisée » ne peut tromper, au vu des réaménagements récents des places de la République et de la Bastille et de nombre de squares dans la capitale. En termes de biodiversité les pelouses livrées aux fêtards ne remplaceront pas les haies. Et les familles seront les perdantes de la suppression des squares fermés.

Confrontée à cette levée de boucliers Anne Hidalgo manie la condescendance et le mépris. « Son cabinet dénonce une collusion d’intérêts entre les défenseurs de l’environnement et les amoureux du patrimoine, jugés réactionnaires », rapporte Le Monde. Et de continuer à éluder en niant l’évidence d’un projet global et radical : « On ne va pas faire un big-bang. C’est plein de petites interventions qui visent à apaiser le boulevard, le rafraîchir, l’ouvrir, pour lui rendre la qualité de promenade qu’il a eue par le passé. Mais chaque projet conservera sa logique paysagère ».

Sans parler du coût extravagant de l’opération – de l’ordre de 20 millions d’euros – quand les finances de la Ville, contrainte d’augmenter de 50% sa taxe foncière en dépit de l’engagement électoral d’Anne Hidalgo, sont dans le rouge, avant même que l’on ne connaisse la dette que lui laisseront les J.O. C’est cher payer le déni de démocratie locale. Vu de Suisse, où ce projet serait inévitablement soumis à votation, tout cela est hallucinant. Mais pathétiquement réel. Le bonapartisme par le bas est bien l’un des maux qui rongent la République française.

De quoi les « ramblas » du XIe arrondissement sont-ils le nom ?

Face à la bronca qui s’élève du XIe arrondissement Anne Hidalgo, toute de gauche qu’elle soit, reprend curieusement les arguments d’Emmanuel Macron aux prises avec la contestation populaire de la réforme des retraites : elle a été réélue, et le projet de « ramblas » figurait dans son programme.

Sauf que ledit programme ne mentionnait que la création d’ « une vraie promenade plantée sur le boulevard Richard-Lenoir valorisant le canal, en concertation avec les riverains » (sic), rien n’étant dit au demeurant du boulevard Jules-Ferry.

Sauf que ledit projet contredit d’autres engagements dudit programme en matière de « chantiers exemplaires qui favorisent la réhabilitation et le réemploi à la démolition » et de préservation des « paysages de rue » du XIe arrondissement.

Sauf que le confinement a rendu impossible, en 2020, toute vraie campagne électorale et donc tout débat public digne de ce nom ; que le taux d’abstention a été très élevé ; et que le score misérable d’Anne Hidalgo dans sa propre ville, lors de la présidentielle, a sérieusement écorné, sinon sa légitimité municipale, du moins sa représentativité politique.

Anne Hidalgo est devenue une maire par défaut : faute de candidature crédible du côté de l’opposition et des écologistes, et faute d’être parvenue à être élue présidente de la République. Mais cela ne diminue en rien sa superbe et son autoritarisme.

Tout cela ne serait qu’un avatar politique assez anecdotique, local et personnel si ce cas de figure ne revêtait pas une cohérence idéologique et ne renvoyait pas à une économie politique précise de la ville.

De ce point de vue l’appellation « ramblas », initialement retenue même si les porteurs du projet essaient désormais de s’en défaire comme le capitaine Haddock de son célèbre sparadrap, est un indice, presque un aveu, en tout cas une signature. Le nom renvoie bien sûr, non seulement à la Rambla de Barcelone, mais plus précisément à sa transformation urbanistique sous la houlette du maire Pasqual Maragall (1982-1997) et de sa successeuse Ada Colau, élue en 2015 et réélue en 2019, dont Anne Hidalgo se pique d’être l’amie.

Par-delà le projet des « ramblas » du XIe arrondissement procède du New Citizenist Municipalism qui a vu le jour, à partir de 1965, dans des villes comme Seattle, Bogota, San Francisco, New York, s’est affirmé en Espagne, notamment à Barcelone et Cadix, et promeut une « ville en rose », la smart city, en recourant à l’urbanisme « tactique », quitte à récupérer les œuvres subversives de Henri Lefebvre et de Michel de Certeau pour les mettre au service d’un « recyclage du néolibéralisme », selon l’analyse du sociologue Manuel Delgado-Ruiz, fin observateur des transformations de la métropole catalane .

Dans ses travaux ce dernier montre bien comment la mobilisation de grands idéaux (et de grands mots) humanistes, notamment sanitaires et environnementalistes, conduit en réalité à une moralisation et une dépolitisation de l’espace public. Au prix d’une bonne dose de cynisme. Les mesures présentées comme transitoires et expérimentales sont presque systématiquement pérennisées au gré de consultations en trompe l’œil, dans les meilleurs atours de la démocratie dite « participative », et à la faveur de grands événements, comme les Jeux Olympiques, ou de circonstances dramatiques, comme les confinements successifs à la suite de la pandémie du Covid-19, l’aggravation de la crise climatique et les méfaits de la pollution automobile.

Les similitudes entre Paris et Barcelone sont saisissantes. Mêmes recettes – les terrasses de café et les superblocks/supermanzanos ou superilles piétonnisés comme technologies politiques, par exemple. Même novlangue supposée pacificatrice. Même dénégation du conflit au nom d’une nécessaire prophylaxie et de la célébration du « consensus » dont la violence sociale est occultée. Même tempo. Et même autoritarisme de la part des édiles, imbus du bien commun. Dans les deux cas, le réformisme municipal contemporain s’inscrit en outre dans la continuité d’un héritage hygiéniste remontant au XIXe siècle, dont Haussmann aura été le parangon, bien au-delà de Paris.

Or, l’hygiénisme municipal, aujourd’hui comme hier, constitue une forme d’urbanicide dont la purification sociale est la première manifestation, l’iconoclasme architectural le symptôme, la privatisation et parfois le bradage de l’espace et du patrimoine publics le prurit.

On sait comment le baron Haussmann a chassé les classes populaires du centre et de l’ouest de Paris. De même la Rambla de Barcelone a participé à un projet de relégation (et de criminalisation) des pauvres, au XIXe siècle. La plupart des aménagements urbains du XXe siècle ont suivi cette pente, et des quartiers entiers ont été vidés de leurs habitants (ou usagers) défavorisés pour être livrés à la consommation de masse, embourgeoisés et finalement jetés en pâture à la spéculation internationale : à Paris, par exemple, le 15e arrondissement, le quartier de La Huchette, Les Halles, le quartier Montorgueil et, plus récemment, le Marais. Ce processus de gentrification s’étend progressivement à d’autres quartiers, tels que celui de la Bastille, du canal Saint-Martin et même de Belleville qu’investissent, dans tous les sens du terme, les yuppies, hipsters et autres bobos, français et étrangers, en refoulant les classes populaires plus à l’est et au nord, souvent au-delà du périphérique.

Qu’Anne Hidalgo le veuille ou non, son projet de « ramblas » sur les boulevards Jules-Ferry et Richard-Lenoir, s’il devait se réaliser, contribuerait à cette évolution. Là où coexiste encore une forme de pluralisme social et culturel constitutif de l’idée même de la ville, s’imposerait progressivement une mono-activité commerciale, celle de la « Fête », de la mode et des services. Cette nouvelle économie capitaliste engendre des inégalités criantes. Elle nuit à la santé publique et à l’environnement, nonobstant la novlangue lénifiante sur les « mobilités douces ». Elle financiarise à outrance la ville en en chassant les classes populaires et moyennes.

Ce sont bel et bien ces enjeux cruciaux qu’oblitèrent non seulement le discours technocratique de la municipalité, mais aussi le traitement médiatique dont il fait l’objet, en grande partie parce que les rapports de pouvoir qui les façonnent sont tus ou ignorés.

La preuve par les « ramblas »

Donnons-en deux exemples. Les débits de boisson sont devenus, à Paris, l’une des activités économiques dont le retour sur investissement est l’un des plus lucratifs. Ils génèrent un cash flow dont se sont emparé des entrepreneurs ô combien dynamiques, et sans trop de scrupules quant au respect de la loi en matière d’ivresse sur la voie publique, de tapage nocturne ou de libre circulation des piétons sur les trottoirs. Ils se sont constitués en lobby dont le relai, de notoriété publique, est l’un des adjoints à la maire, Frédéric Hocquard, en charge de « la vie nocturne et de la diversité de la vie culturelle » (sic). Ils jouissent d’une impunité quasi totale de la part de la Mairie de Paris, et aussi de la Préfecture de Police, comme l’atteste la persistance de leurs débordements, depuis des décennies, par exemple dans les quartiers du Marais, d’Oberkampf, du canal Saint-Martin, de Montorgueil, sans que jamais les autorités publiques ne prennent de sanctions à leur encontre en dépit des plaintes du voisinage. Avec son discours niais sur la « Fête » la municipalité leur confère même une forme de légitimité. Anne Hidalgo promettait en 2014 des « quartiers plus dédiés à la nuit », sur le modèle de ce qui se fait « dans les autres capitales européennes », sans un mot sur les résistances que suscitent lesdits quartiers de la part de ceux qui y vivent. Elle leur accorde beaucoup de privilèges, comme les fameuses terrasses de l’après-Covid ou l’autorisation – dûment tarifée, mais de manière dérisoire au regard des recettes qu’elles engrangent – de continuer à les chauffer l’hiver en dépit des recommandations de la Convention citoyenne, dont l’application est sans cesse repoussée.

Si l’on suit les analyses de l’historien de l’art Jonathan Crary, l’appropriation privée de l’espace public à des fins lucratives consiste en une mue anthropologique, car elle porte sur la dernière « barrière naturelle » (Marx) contre la surexploitation totale de la force de travail : celle du sommeil. Dans les sociétés occidentales, la durée de celui-ci n’a cessé de diminuer ces dernières décennies. On le voit, le travail nocturne, qu’encourage le discours néolibéral en stigmatisant ces Français qui dorment trop alors qu’ils ont en majorité le sentiment d’un déficit de sommeil, et que revendique la profession des limonadiers au nom de la « fête » et de la « liberté d’entreprendre », n’a rien d’anecdotique. Ce n’est pas par hasard que le ministre de l’Economie Emmanuel Macron en avait fait son cheval de bataille, et que les travailleurs et les organisations syndicales s’y étaient opposés. Nous sommes bel et bien au centre d’un sujet autrement plus grave que celui du seul tapage nocturne dont se plaignent les uns, et du droit au binge drinking à l’air libre que revendiquent les autres.

Dans ce contexte, le lobbying intensif du réseau Technopol, selon lequel « la nuit meurt en silence » à Paris, aurait dû être compris à sa juste valeur, en 2014. L’électorat manifeste parfois un certain infantilisme politique en la matière. A gauche, les contempteurs de la loi Macron n’ont pas fait le rapprochement avec la libéralisation de l’exploitation de la nuit par ses professionnels, dont ils sont souvent les consommateurs. A droite, ses partisans n’en ont pas vu les conséquences pour la vie de famille, dont ils sont généralement les ardents défenseurs.

Il est d’ailleurs remarquable que des titres plutôt marqués à gauche, comme Libération, ont souvent relayé la propagande des lobbyistes de Technopol en prenant pour argent comptant leurs assertions et en affirmant que la « champs-élysation » du Marais ne suscitait pas de « réelle résistance » de la part de ses habitants, sinon celle de quelques mauvais coucheurs. A croire que ces « enquêteurs » ne sont jamais allés voir les 24 banderoles de protestation flottant à l’époque sur les façades des immeubles autour du Carreau du Temple, et ne prennent pas le temps de lire le blog de Vivre le Marais qui relate, année après année, le long combat des résidents de la rue des Archives et de la rue Pierre-au-Lard contre les agissements du Cox…

On se demande aussi pourquoi les journalistes et les élu(e)s ont gobé la sornette du benchmarking de Technopol invitant les noctambules à s’adresser « à la capitale d’à côté » pour faire la fête, alors que Paris demeure la première destination touristique au monde. Et pourquoi ils omettent de mentionner que les habitants des autres villes européennes soumises à l’exploitation intensive de la nuit – par exemple, à Berlin, à Amsterdam, à Barcelone, à Istanbul – se mobilisent en nombre grandissant contre les « quartiers dédiés à la nuit » chers à Anne Hidalgo, contre l’affluence massive des visiteurs, contre ses effets néfastes sur leur mode de vie, et contre la transformation néolibérale de leur cité.

Cette industrie de la limonade et de la nuit constitue une violence directe pour le voisinage, privé de sommeil, alors même que de nombreuses études ont démontré que l’exposition au bruit était l’un des problèmes majeurs de santé publique dans la région parisienne. Selon Droit au Sommeil, du 19 mai au 8 juillet, la balise de la place Poulmarc, sur le canal Saint-Martin, a, par exemple, enregistré 34 nuits classées au niveau « critique » de bruit – le plus élevé – et 15 au niveau « très élevé ». Aucune nuit n’a été classée à un niveau inférieur. C’est ce que promettent les « ramblas » aux habitants des boulevards Jules-Ferry et Richard-Lenoir, alors même que la Mairie de Paris sait parfaitement que la prolifération des bars sur la Rambla de Barcelone et la piétonisation des supermanzanos ou superilles soumettent leurs résidents à des nuisances quotidiennes insupportables, la clameur des buveurs s’étant substituée au ronronnement des automobiles.

La « tyrannie du cool » (Sylvain Bergère)

L’exaltation municipale de la « Fête » est un ingrédient de la « tyrannie du cool » – pour emprunter au documentariste Sylvain Bergère le titre de l’une de ses œuvres, consacrée à Apple – à laquelle se soumet la main d’œuvre précaire, sous- (et parfois non)rémunérée, de la nouvelle économie capitaliste. Telle est la servitude volontaire des temps modernes, et leur grand mensonge principiel dont la trottinette est le symbole obscène.

Je dois admettre vouer une haine déterminée à ce mode de locomotion non seulement parce qu’il a rendu désagréable et même dangereuse la marche dans Paris, mais aussi et surtout parce qu’il incarne, dans toute sa crudité, le régime de vérité du néolibéralisme, à savoir, précisément, le mensonge. Mobilité douce ? Zazie serait encore des nôtres qu’elle s’exclamerait : « Et mon cul, c’est du poulet ? » Batterie au lithium fourni par une main d’œuvre africaine servile, rechargement grâce à des navettes nocturnes de camionnettes diesel hors d’âge en recourant à de l’énergie électrique souvent produite par des groupes électrogènes dans des caves de banlieue, durée de vie de quelques mois, surexploitation d’une main d’œuvre taillable et corvéable à merci, consommation numérique d’électricité déraisonnable avec à la clef l’artificialisation des sols de l’Île-de-France pour héberger les data centers nécessaires à l’exploitation capitaliste de nos données, batteries non recyclables, engins jetés dans la Seine par dizaines – tout cela pour le petit plaisir hédoniste de jeunes adultes métros, se faufilant cambrés et arrogants dans la jungle urbaine, parfois leur enfant entre les jambes, sans aucun respect d’autrui, des règles du code de la route et du bon sens le plus élémentaire en matière de sécurité… Et sans port du casque obligatoire que l’on impose aux conducteurs de mobylettes et recommande aux cyclistes, à juste titre, mais qui aurait pénalisé le free floating. Lorsque nos descendants verront ces photos plaquées dans les livres d’histoire à côté de celles des mines de lithium au Congo ou en Argentine, ils éprouveront la même honte que nous ressentons à l’évocation de l’expansion, au XVIIIe siècle, de la consommation du sucre, du café et du thé que produisaient les plantations esclavagistes.

Pace les trottinettes du free floating, depuis le 1er septembre (mais non les trottinettes personnelles, elles aussi tributaires des combustibles fossiles). Hélas, le vélo, objet de dévotion particulière de la part de la municipalité, à laquelle les boulevards Jules-Ferry et Richard-Lenoir sont désormais sommés de sacrifier, souffre les mêmes critiques depuis qu’il est devenu électrique, plus lourd, plus rapide. Il n’a plus rien de la bicyclette d’antan, maintenant qu’il est lui aussi pourvu de ces maudites batteries, et transformé en prédateur de la voie publique, et qu’il peut se muer en vélo cargo sans foi ni loi, au service de l’ubérisation de l’économie, aux risques et périls des piétons. Circulation « apaisée », avez-vous dit ? Comble du paradoxe, les voies qui lui sont dédiées, à grand renfort de signalétique et de béton dont le bilan carbone laisse rêveur, se développent souvent au détriment des transports publics dont certains couloirs ont été supprimés.

Depuis la fin des années 1990 le djihad mené contre l’automobile s’est traduit par une succession de tsunami de deux roues, les uns motorisés, les autres dotés de batteries électriques, au détriment des seules « mobilités douces » qui vaillent : la marche et – depuis le départ de Bertrand Delanoë – les transports en commun, qui portent bien leur nom. L’un des tours de force de la communication d’Anne Hidalgo aura été de réduire le débat public municipal à une psychomachie entre l’automobile – le Mal – et la mobilité dite douce – le Bien. Alors que la majorité des Parisiens sont des pratiquants de toutes ces formes de mobilité, selon leurs besoins et les circonstances.

La volonté de transformer les boulevards Jules-Ferry et Richard-Lenoir en « rues vélo » n’a donc rien de sympathique malgré sa « douceur insidieuse » (Michel Foucault). Sans surprise le mensonge est bien au cœur de l’argumentation des promoteurs des « ramblas » du XIe arrondissement. Ils parlent de la saturation des pistes cyclables longeant le terre-plein central des boulevards – faux – et de la circulation automobile sur leur chaussée – faux –, et ils promettent une amélioration du stationnement pour les clients des magasins, engagement fallacieux puisque nombre de places sont actuellement disponibles mais seront supprimées par la transformation de ces voies en « rues vélo ». Ils font miroiter un avenir radieux auprès des commerçants tout en sachant que leur nouveau plan de circulation dans le Marais a désertifié la rue de Rivoli et ravagé les activités économiques traditionnelles dans ce quartier historique d’artisans, au profit du seul commerce de mode et des cafés. Ils ne cessent bien sûr d’invoquer la concertation, la démocratie participative pour cocher les cases de la « bonne gouvernance » néolibérale, mais snobent les conseils de quartier, sont rétifs à tout dialogue avec les habitants et les commerçants, ou consultent les participants à leurs réunions d’information sur des questions secondaires telles que les tranches d’âge éligibles aux parcs d’enfants – les tout-petits (2-5 ans) ou les plus grands (7-10 ans) ? – comme l’on jette un os à un chien intempestif. Ils prétendent œuvrer au service de l’environnement, mais dans les faits détruisent la biodiversité des haies et agissent en contradiction avec les objectifs de leur propre PLU qu’ils viennent de faire adopter. Ils arguent inévitablement des impératifs de la « sécurité » pour justifier la destruction des grilles et l’arrachage des haies qui de facto compliqueront la surveillance des enfants dans les squares, rendront impossible leur fermeture les jours d’intempérie, ouvriront la « continuité piétonne et végétale » (sic) à la circulation – dangereuse pour les piétons – des deux roues, faciliteront la tâche des trafiquants de drogue et des agresseurs sexuels. Ils se posent en garants des intérêts du peuple, mais administrent contre lui. Tout cela au nom d’une conception mielleuse et éthérée, pour ne pas dire émasculée, de l’espace public, du « commun », de l’ « écologie », de la ville « durable ».

Agrandissement : Illustration 3

Bernard Arnault serait-il le vrai maire de Paris ?

La « tyrannie du cool », qui assujettit la « personnalité flexible » dont parle le philosophe Brian Holmes et que célèbre le nouveau capitalisme, a donc son économie politique. Le « nouveau municipalisme citoyenniste », qui se manifeste à travers un projet comme celui des « ramblas » du XIe arrondissement, n’est que l’indice, la trace d’une structuration plus fondamentale de la ville dont Anne Hidalgo est la fondée de pouvoir. C’est ce qu’éclaire notre deuxième exemple, celui de l’industrie de la mode, grâce à l’enquête passionnante de l’anthropologue Giulia Mensitieri. Le « plus beau métier du monde », ce sont d’abord des petites mains, stagiaires ou auto-entrepreneur.se.s payé.e.s sous forme de réductions sur les produits de la marque, ou au lance-pierre et avec beaucoup de retard, ou pas payé.e.s du tout, et qui souvent doivent financer leurs propres déplacements et séjours pour participer aux défilés des fashion weeks écocides dont s’enorgueillit la municipalité et se soumettre à des horaires délirants de travail, « 24/7 » – mais à qui l’on donne, à longueur de séances de couture, d’essayages et de monstration, du « chéri », « babe », « my love », « honey » et autres simulacres d’affection, et qui consomment force cocaïne, champagne, prosecco, spritz et, les jours de dèche, bière sur les terrasses de la Maire de Paris. Comme le disait Karl Lagerfeld, orfèvre en la matière, la mode, « c’est une injustice totale, c’est comme ça, c’est tout ».

Or, il se trouve que « Paris est le centre symbolique et matériel à l’échelle mondiale de la production du luxe ». Le lieu aussi où sa main d’œuvre qualifiée est la moins rémunérée – par exemple par rapport à New York – et la plus surexploitée – par exemple par rapport à Bruxelles –, alors même que ladite place produit l’essentiel de la valeur culturelle et financière de cette industrie, même si la réalité commerciale du business se déploie en Asie et dans le Golfe à la faveur de défilés privés. Géographiquement, l’épicentre du centre mondial du luxe qu’est Paris se situe dans un périmètre que délimitent grosso modo la rue du Faubourg-Saint-Honoré, la Samaritaine, Saint-Germain-des-Prés et le Marais. Les quartiers mitoyens – les Xe et XIe arrondissements notamment – en sont un peu le back-office.

La « grande promenade plantée » qu’envisage la Mairie n’est pas destinée à la détente, aux activités sportives et aux jeux des habitants de ces quartiers et de leurs enfants, qui s’accommodent fort bien de l’existant, mais à la « mobilité douce » et à la « circulation apaisée » des soutiers de la nouvelle économie capitaliste – ceux de la mode, du design, du numérique – entre leurs « spots » afin d’en assurer la « reproduction de la force de travail », pour citer Marx, sur les trottoirs de leurs bars favoris, quitte à devoir se soulager sur la voie publique, et pourquoi pas sur la « grande promenade plantée » elle-même, comme ils le font déjà dans le Marais, transformé depuis quelques années en urinoir public à ciel ouvert. Les « ramblas », nouvel Assommoir des temps modernes ? Quant aux dealers, la destruction des grilles des quatre squares du terre-plein central des deux boulevards, que nécessite la « circulation apaisée » sur la « grande promenade plantée », leur fournira un écosystème adapté à leur négoce.

En bref, on ne peut dissocier le projet des « ramblas » du XIe arrondissement de l’emprise que l’industrie du luxe (et ses ramifications) s’est assurée sur la capitale, avec l’appui d’Anne Hidalgo, et qui lui permet, par exemple, le 20 juin, de privatiser le quartier du Pont-Neuf le temps d’un extravagant défilé de mode Louis Vuitton, non sans provoquer un embouteillage monstre et peu « apaisé » ni entraver le droit constitutionnel de libre circulation de ses habitants ou usagers. L’adjoint au maire écologiste David Belliard en fut, paraît-il, fort marri. Qu’il démissionne avant d’être étouffé par la couleuvre, que dis-je le boa des « ramblas » !

Le 8 août, Le Monde a publié une enquête très instructive sur les connivences entre Bernard Arnault et Anne Hidalgo, allant jusqu’à dire que l’homme le plus riche de la planète avait « (raflé) les plus beaux emplacements et (modifié) la physionomie de la ville avec la bénédiction de la Mairie », même si l’hôtel de l’Artillerie, à Saint-Germain-des-Prés, lui a échappé in extremis lors de sa mise en vente par le ministère de la Défense, en 2016. Le quotidien a notamment insisté sur le rôle d’un certain nombre de facilitateurs qui ont noué entre la Mairie de Paris et LVMH des liens « anciens et parfois incestueux », tels que Christophe Girard et Marc-Antoine Jamet.

Plus généralement Anne Hidalgo semble s’être placée dans un rapport de subordination avec le secteur privé. Il faudrait relire à la lumière de cette hypothèse les différents épisodes qui ont émaillé ses mandats, comme la gestion de l’extension de Roland-Garros aux dépens du Jardin des serres d’Auteuil ; la mise en concession de la verbalisation du stationnement irrégulier au profit de Streeteo qui a suscité tellement d’abus que le Défenseur des Droits a dû s’en saisir et la Ville de Paris déposer plainte ; le naufrage d’Autolib’, lancé en 2011 en partenariat avec le groupe de Vincent Bolloré ; le fiasco de la relève Smovengo après la disparition des Vélib’ ; les facilités municipales accordées aux fashion weeks , rappelons-le parfaitement écocides ; la mise en concours du marché de la construction de trois passerelles marchandes sur la Seine au mépris des règles de la commande publique, dont s’est ému le Conseil d’Etat ; le contrat hasardeux avec Clear Channel en vue de l’installation de 1 630 panneaux publicitaires sur la voie publique ; le premier feu vert donné au projet calamiteux de rénovation de la Gare du Nord par le groupe Auchan, avant que la maire ne se rétracte devant le tollé ; sa conversion aux bienfaits du travail le dimanche qui booste les zones économiques internationales ; le recours au privé pour le concours Réinventer Paris ; et surtout la scène primitive de son mandat lorsqu’elle était encore l’adjointe de Bertrand Delanoë, l’épisode aberrant de la vente à Unibail du sous-sol du Forum des Halles à une époque où un certain Benjamin Griveaux en était l’un des dirigeants. Unibail dont la filiale Viparis s’est vu octroyer la concession du parc des expositions de la Porte de Versailles et qui est le promoteur de la très contestée tour Triangle dans ce même quartier. Le monde parisien est décidément très petit…

Loin de moi toute conception complotiste de ces chevauchements des positions de pouvoir et des positions d’accumulation qui relèvent de la sociologie historique et comparée du politique, et que l’on voyait déjà à l’œuvre au fil des Comptes fantastiques du baron Haussmann. Il s’agit plutôt d’une « constellation d’intérêts », au sens où l’entendait Max Weber, sans qu’il y ait forcément intentionnalité, stratégie délibérée ou accords formels, entre des autorités publiques – notamment la Mairie de Paris – et des entreprises privées, parmi lesquelles figure en bonne place, outre l’industrie du luxe et le lobby des débits de boisson, Unibail, premier groupe français de l’immobilier commercial.

Et dans cette « constellation d’intérêts » peuvent intervenir des facteurs contingents et secondaires comme la vanité d’une Maire soucieuse de laisser sa marque dans sa circonscription – le XIe arrondissement, précisément –, l’incompétence et la pagaille bureaucratique – le dossier des « ramblas » semble particulièrement mal ficelé selon les architectes consultés – ou les petites économies – la suppression des grilles des squares parisiens, à laquelle Bertrand Delanoë avait renoncé en raison des nuisances et de l’insécurité qu’elle provoquait, pourrait s’expliquer par la volonté de ne plus rémunérer les gardiens des jardins publics et de les verser dans le corps de la police municipale qui ne parvient pas à recruter. Bref, la cohérence de l’économie politique d’un projet urbanistique ne préjuge pas de celle de son architecture administrative ou politique, autrement plus complexe et baroque.

Est à l’œuvre une logique de situation, dont Anne Hidalgo est en quelque sorte l’otage quelque peu consentante – ce qui nous donne un élément de réponse à la question que nous nous posions quant à sa lucidité sur les conséquences qu’aurait la réalisation de ses « ramblas ». Ce projet, tout personnel, est aussi tout politique. Et il n’est rien d’autre, en bon français, qu’une vaste opération de privatisation de la ville et d’éco-blanchiment du tourisme de masse, de l’industrie sportive mondiale, de l’hôtellerie chic, de la numérisation de l’économie, de la spéculation immobilière internationale et de l’industrie du luxe qui, en France, tient désormais la corde de l’accumulation du capital. Il trahit l’absence de réflexion et de stratégie globale de la Mairie de Paris face aux défis économiques, climatiques, géopolitiques de l’époque, dont l’accroissement de la dépendance au sur-tourisme et la folie anachronique des Jeux Olympiques sont des expressions patentes. En grande partie parce que le « nouveau municipalisme citoyenniste » étouffe tout débat politique et s’en remet à une technostructure de « Perpétuels » assez incompétents, au gré du bon vieux jeu des chaises tournantes.

Bonapartisme local et libéralisme autoritaire

Anne Hidalgo nous promet donc une circulation « apaisée » boulevard Richard-Lenoir. Les résidents des immeubles de ses premiers numéros, riverains du réaménagement calamiteux de la place de la Bastille qui a asphyxié le bas de leur voie et l’entièreté du boulevard Beaumarchais dans le sens République-Bastille, rient sans doute jaune. Et le mauvais esprit que je suis ne peut s’empêcher de se souvenir que le candidat Emmanuel Macron nous promettait d’ « apaiser » la France, avec les résultats que l’on sait, entre Gilets jaunes, grandes grèves, émeutes et répression policière.

Ce rapprochement n’a rien de polémique. L’adhésion aux normes de la gouvernance néolibérale de l’une et de l’autre, leur gouvernement caméral recourant à des cabinets de conseil plutôt qu’aux corps intermédiaires, la priorité qu’ils donnent à des formes dépolitisées de consultation (ou plutôt de communication), sous couvert de démocratie « participative » au lieu d’organiser des votations en bonne et due forme, en bref leur mode d’exercice du pouvoir porte un nom en sociologie historique du politique. Il participe de ce que le juriste allemand Hermann Heller nommait, en 1932, le « libéralisme autoritaire » dans sa critique de Carl Schmitt, lorsque celui-ci plaidait en faveur d’un « Etat fort » au service d’une « économie saine », ou de ce que l’on identifie comme l’« Extrême-Centre » dans l’historiographie française : cet enchaînement de régimes autoritaires et réformateurs qui, de Thermidor à Emmanuel Macron et Anne Hidalgo en passant par les saint-simoniens et Napoléon III, ont fait la France moderne loin du peuple, et souvent contre lui.

Je n’entends pas jeter l’opprobre sur l’intégralité de l’action d’Anne Hidalgo ni l’assimiler à Emmanuel Macron – les deux ne s’aiment guère, d’ailleurs –, et encore moins comparer Emmanuel Macron au chancelier Brüning, dès lors que celui-là pave la voie d’accès à l’Elysée pour Marine Le Pen, et non pour Hitler. Mais et Anne Hidalgo et Emmanuel Macron sont prisonniers d’une logique de situation et d’une « constellation d’intérêts » du fait de leur obédience naïve à l’imaginaire (et à la novlangue) du néolibéralisme, et pour évoluer dans son monde financiarisé, aseptisé, dépolitisé, faut-il dire « apaisé » ?, en tout cas en apesanteur par rapport aux rudes réalités du social.

Néanmoins, celles-ci se rappellent à leur bon souvenir. Dans le XIe arrondissement, sous la forme d’un mouvement de contestation croissant qui là aussi fait écho à Barcelone et à la résistance de certains de ses quartiers à la gentrification de la ville. Décidément ce nom de « ramblas », que ses promoteurs s’efforcent de passer à la trappe après l’avoir mis en avant, conscients qu’ils sont devenus de son effet répulsif, est bien justifié. ¡ Rambla No Pasarán! ¡Rambla No Pasará !