La « nouvelle » social-démocratie ou l’héritage de Léon Blum confisqué.

Les dirigeants du Parti socialiste, avec le patron de Place Publique, travaillent ouvertement à l’émergence d’un nouveau pôle « social-démocrate ».

S’appuyant sur le caractère prétendument inconciliable des « deux gauches », ils proposent de diriger un gouvernement sans participation de la France Insoumise, mais avec son soutien, à l’image du gouvernement de Front populaire de Léon Blum.

Agrandissement : Illustration 1

Ils s’inspirent ainsi, au moins implicitement, de la composition du gouvernement de 1936, mis en place après les élections législatives qui avaient vu la victoire des partis du Front populaire.

Si le PCF dirigé par Maurice Thorez ne participe pas au gouvernement composé par Léon Blum, dirigeant de la SFIO, avec le parti radical, c’est bien sûr parce que cette coalition considère que cette participation n’est pas souhaitable, notamment pour des motifs de politique étrangère, même si elle a besoin du soutien des communistes pour appliquer son programme.

Mais c’est aussi parce que le PCF, à cette époque, et pour des raisons diverses, ne souhaite pas non plus assumer des responsabilités ministérielles.

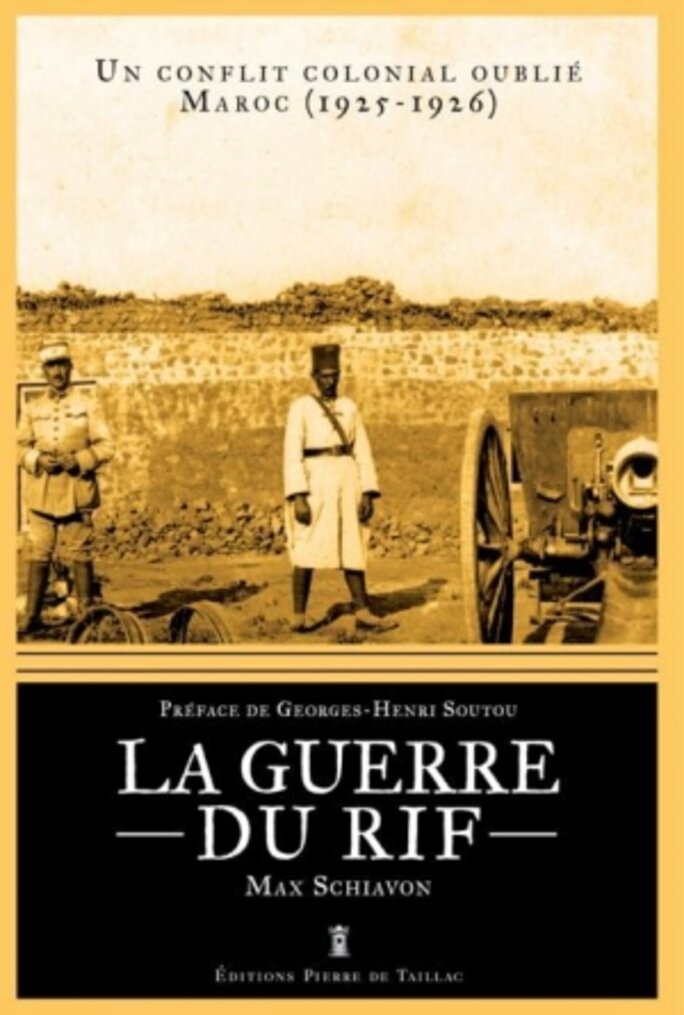

Agrandissement : Illustration 2

Et de fait, les députés du PCF ont soutenu la politique de ce gouvernement, sauf à propos de son absence réelle de soutien au gouvernement républicain espagnol légitime face à la sédition fasciste de Franco fortement aidée par Hitler et Mussolini.

Rien à voir donc avec le projet des néo socio-démocrates autoproclamés d’aujourd’hui, puisqu’ils excluent les représentants de la France Insoumise de leur hypothétique futur gouvernement sans même leur demander leur avis, tout en exigeant leur soutien inconditionnel, alors que rien ne dit qu’ils aient renoncé à vouloir gouverner le pays !

Au-delà de cette supercherie politicienne, la référence à Léon Blum qu’elle implique est elle-même très problématique.

En effet, une grande partie de la classe politique française fait de Léon Blum le symbole d’une gauche réformiste, raisonnable, adepte de la modération et du compromis, hostile aux actions extra parlementaires et aux mesures économiques radicales.

Cette image vient évidemment du rôle éminant qu’il a joué lors du congrès du Parti socialiste français à Tours en 1920.

Avec une minorité des congressistes, il a refusé l’adhésion de ce parti à la 3ème internationale constituée par le parti bolchévique après la révolution russe de 1917.

Ce choix a conduit le congrès à acter la scission du parti socialiste.

Les minoritaires, avec Léon Blum, restèrent membres de la SFIO (section française de l’internationale ouvrière), dont le PS est un des héritiers.

Les majoritaires, avec Marcel Cachin notamment constituèrent la SFIC (section française de l’internationale communiste), qui deviendra quelques années plus tard le PCF.

Agrandissement : Illustration 4

Cette scission se transforma assez rapidement en opposition frontale entre les deux partis, en raison notamment de l’exacerbation des conflits entre partis communistes et partis socio-démocrates dans d’autres pays européens.

Ce fut le cas notamment en Allemagne où ils ont pris un tour particulièrement sanglant avec la répression meurtrière de la révolution allemande de 1923 par Noske et Scheidemann deux des grandes figures du socialisme « démocratique » allemand.

Rien ne peut permettre d’assimiler les orientations politiques de la SFIO aux pratiques répressives du SPD (parti social-démocrate) allemand.

Mais cette période conflictuelle, après la rupture du congrès de Tours, a construit l’image d’un Léon Blum qui serait partisan d’un socialisme modéré, réformiste et toujours enclin au compromis avec la droite et le patronat.

Mais si on veut bien se référer à la réalité de ses positions de principes et de son action gouvernementale, on s’aperçoit que c’est une légende.

Agrandissement : Illustration 5

Ses déclarations lors du congrès de Tours ne laissent aucune ambiguïté quant à son attachement à la révolution socialiste selon sa définition marxiste.

Par exemple :

« Révolution, cela signifie, pour le socialisme traditionnel français : transformation d’un régime économique fondé sur la propriété privée en un régime fondé sur la propriété collective ou commune, voilà ce que cela veut dire. C’est cette transformation qui est par elle-même la révolution, … »

Ou encore :

« Révolution cela veut dire quelque chose de plus. Cela veut dire que ce passage d’un ordre de propriété à un régime économique essentiellement différent ne sera pas le résultat d’une série de réformes additionnées, de modifications insensibles de la société capitaliste. »

Quant à l’exposé de la méthode pour aboutir à cette transformation de la société, ses propos stupéfieraient tous les zélateurs actuels du réformisme à petit pas, de la modération dans l’action politique et du compromis indispensable avec les tenants de l’ordre établi :

Ainsi :

« le passage d’un état de propriété à un autre ne sera pas par la modification insensible et par l’évolution continue, mais qu’à un moment donné, quand on en sera venu à la question essentielle, au régime même de la propriété, quels que soient les changements et les atténuations qu’on aura préalablement obtenus. Il faudra une rupture de continuité, un changement absolu, catégorique. »

Et encore :

« Nous pensons, nous socialistes, que la transformation révolutionnaire de la propriété ne peut s’accomplir que lorsque nous aurons conquis le pouvoir politique. »

Et surtout :

« La conquête des pouvoirs publics, qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie : prise de l’autorité centrale qui, actuellement, s’appelle l’État, par n’importe quels moyens, sans que ni les moyens légaux, ni les moyens illégaux soient exclus. »

Comment qualifierait-on aujourd’hui d’un responsable politique qui, comme cet éminent dirigeant socialiste, envisagerait sérieusement d’utiliser des moyens illégaux pour accéder au pouvoir politique ?

On le traiterait de militant de l’ultra gauche, il serait certainement « fiché S »et on l’accuserait probablement d’apologie du terrorisme !

Surtout si avec cette autre déclaration dans laquelle il va encore plus loin :

« … il n’y a pas un socialiste, si modéré soit-il, qui ne se soit jamais condamné à n’attendre que d’un succès électoral la conquête du pouvoir.

Là-dessus, il n’y a aucune discussion possible.

Notre formule à tous est cette formule de Guesde, que Bracke me répétait il y a quelque temps : « Par tous les moyens, y compris les moyens légaux. »

D’autant plus qu’il évoque aussi sans ambiguïté la dictature du prolétariat :

« Je veux parler de la question de la dictature du prolétariat. Nous en sommes partisans. Là aussi, nul désaccord de principe. Nous en sommes si bien partisans que la notion et la théorie de la dictature du prolétariat ont été insérées par nous dans un programme qui était un programme électoral »

Agrandissement : Illustration 6

On peut imaginer sans peine la tête de François Hollande, Raphael Glucksmann, Carole Delga, Boris Vallaud ou Olivier Faure si Mathilde Panot, Manuel Bompard, Clémence Guetté, Eric Coquerel, Aurélie Trouvé ou Manon Aubry reprenaient à leur compte de tels propos !

Et les polémiques que cela susciterait dans les médias officiels, si avides d’amplifier la diabolisation de la France Insoumise !

Au vue de ces propos de Léon Blum, qui convergent totalement avec la vision révolutionnaire de ceux qui allaient fonder ensuite le PCF, on peut légitimement se demander ce qui a produit la scission sur laquelle s’est conclu le congrès de Tours.

A la lecture des débats, on comprend qu’il n’y avait pas de réelles divergences sur la conception du socialisme et sur la méthode pour parvenir à l’instaurer, ni sur l’appréciation de la révolution russe, contrairement à la légende habituellement véhiculée par la pensée dominante.

Ce qui a séparé les congressistes, c’est une question plus structurelle : la forme que devait prendre le nouveau parti socialiste après la révolution soviétique.

Les congressistes majoritaires voulaient qu’il adhère à l’ internationale communiste, c’est-à-dire qu’il accepte les conditions établies par le Komintern, alors que les minoritaires, avec Léon Blum, refusaient cette perspective.

À leur yeux, elle risquait de compromettre l’indépendance du parti vu l’opacité prévisible du fonctionnement de l’organisation communiste internationale.

Agrandissement : Illustration 7

On voit ainsi qu’on est très loin du mythe d’un Léon Blum qui aurait fait le choix d’un socialisme réformiste, rétif à l’intervention populaire, adepte de la modération, tenant du compromis avec le capital, fortement opposé aux orientations révolutionnaires.

Ce sont certains de ses successeurs à la tête de la SFIO, et notamment Guy Mollet après-guerre, qui ont donné cette orientation droitière à ce parti, en lui faisant pratiquer des alliances avec la droite et le centre tout au long de la 4ème république.

Cela les a conduits à renier les engagements anticolonialistes de Léon Blum.

Tels qu’il les a notamment exprimés à l’occasion des débats parlementaires relatifs à la guerre du Rif (qui opposa la France et l’Espagne au royaume du Maroc) en 1925.

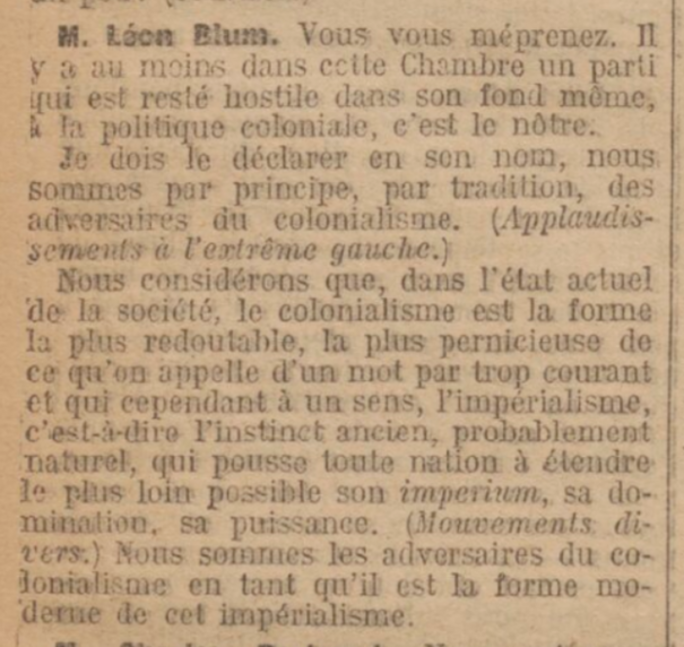

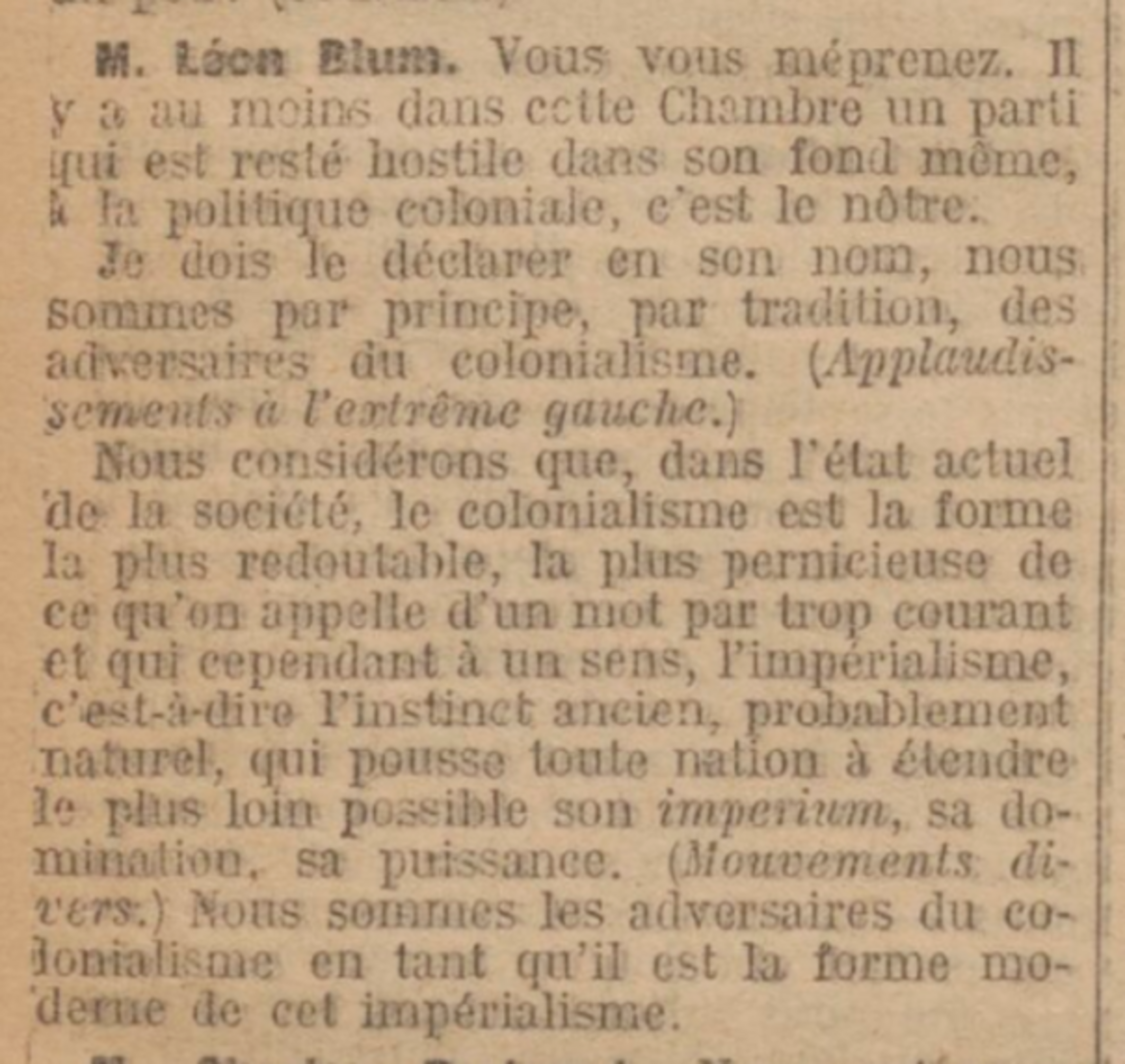

Dans cet extrait du journal officiel – débats parlementaires-du 9 juillet 1925, il fustige, non seulement le colonialisme, mais aussi l’impérialisme.

Agrandissement : Illustration 9

Dans la même orientation, il demanda, dès 1947, que soient engagées des négociations avec le Vietminh en vue de l’indépendance de l’Indochine.

Cela n’empêcha pas malheureusement la guerre.

Quel contraste avec ce que sera la politique de la SFIO et des partis de centre gauche comme l’UDSR de François Mitterrand, en s’opposant aux aspirations d’indépendance des peuples colonisés par l’Empire français, en Afrique et en Asie.

Et tout particulièrement en l’Algérie où la féroce répression fut décidée et mise en œuvre par Guy Mollet et par les dirigeants de la SFIO.

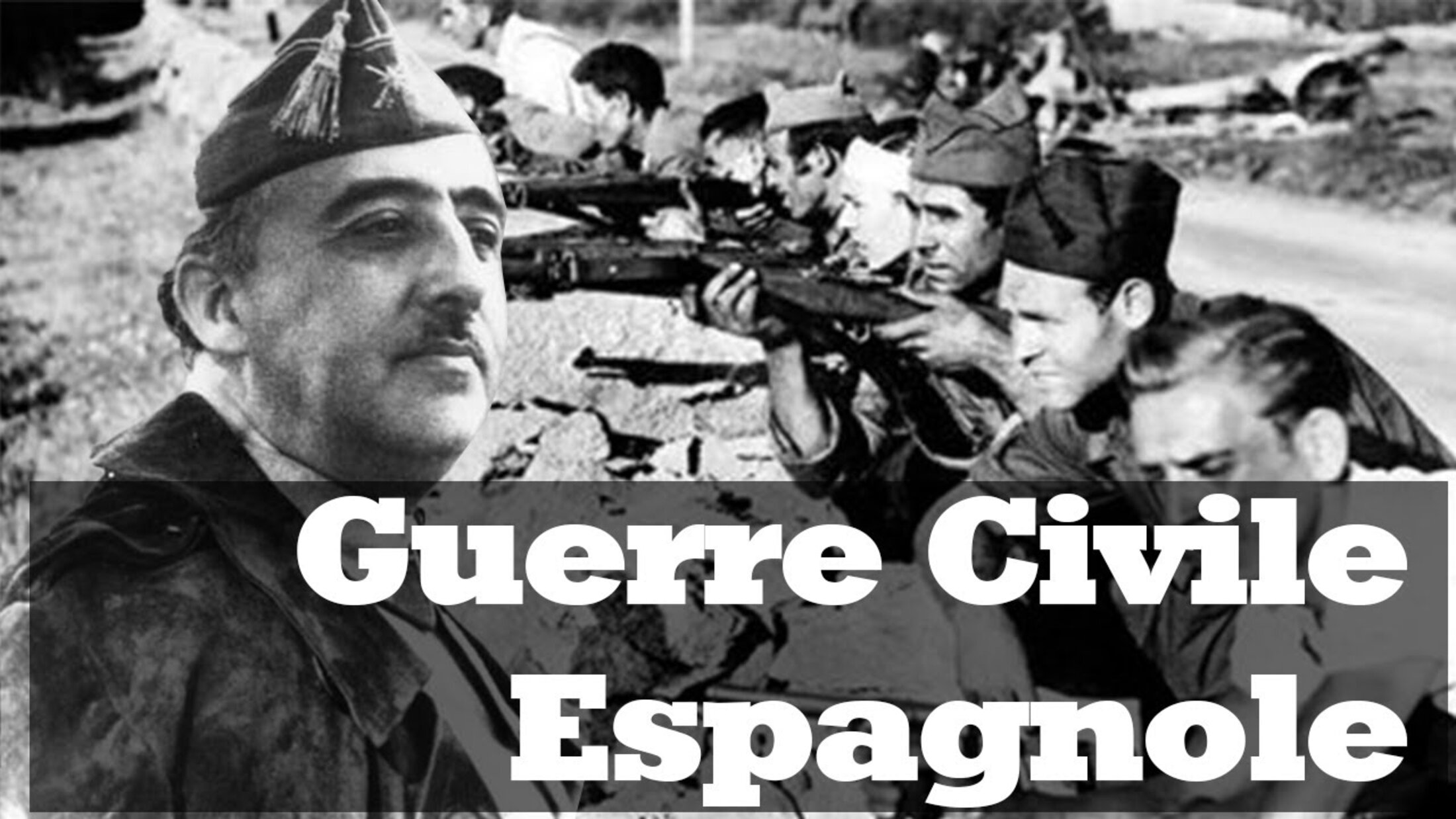

Même l’attitude réelle de Léon Blum vis-à-vis de la guerre d’Espagne ne correspond pas à la fable selon laquelle il aurait été partisan de la politique de non-intervention au profit du gouvernement républicain attaqué par les armées rebelles franquistes.

En réalité il était partisan dès 1936 d’une forte assistance aux républicains dès les premiers temps de la rébellion, pour tenter d’étouffer celle-ci dans l’œuf.

Mais la presse de droite lança une campagne virulente pour s’y opposer, ainsi que le parti radical qui était une composante importante de son gouvernement.

Il essaya en vain d’établir une convention internationale de non-intervention, mais l’Allemagne hitlérienne et l’Italie fasciste ne la respectèrent évidemment pas.

Agrandissement : Illustration 10

Par ailleurs, et surtout, le gouvernement britannique, qui voyait dans la jeune république espagnole le risque d’une prise de pouvoir par les communistes, était totalement opposé à lui porter secours.

Le premier ministre britannique Neville Chamberlain alla même jusqu’à menacer de ne pas combattre aux côtés de la France en cas de conflit avec l’Allemagne si Léon Blum et le Front populaire apportaient assistance au gouvernement espagnol légitime.

Prenant compte de ces fortes contraintes, il se résolut à décider que la France s’opposerait à toute assistance, mais son gouvernement laissa de développer sans les poursuivre juridiquement d’autres formes de solidarité, organisées par le PCF notamment : les brigades internationales dont les membres allèrent combattre sur place, la compagnie « France navigation » qui transportait par bateau armes, matériels et munitions aux armées républicaines, …

Ses convictions antifascistes se manifestèrent avec éclat lorsqu’il fit partie des 80 parlementaires (dits « les députés du chemin de l’honneur ») qui refusèrent le 10 juillet 1940 de voter les pleins pouvoirs à Pétain et à Laval, alors que seuls quelques-uns des autres députés socialistes auront le courage, ou la conviction, de l’imiter.

Ayant décliné la proposition de Roosevelt de se réfugier aux USA, il est rapidement accusé par le régime de Vichy d’être responsable, comme d’autres, de la défaite française, puis arrêté, emprisonné, jugé et condamné par la Cour suprême de justice.

Livré par Pétain aux Allemands, il est transféré en 1943 au camp de concentration de Buchenwald en tant qu’otages d’État dans un pavillon spécial avec d’autres personnalités politiques.

Devant l’avance alliée en 1945, les SS évacuent les prisonniers et les convoient vers le Tyrol où ils seront libérés par la résistance italienne et l’armée américaine.

Pendant toute sa vie publique, Léon Blum fit face sans fléchir aux campagnes de haine, aux agressions physiques et aux menaces de mort dont il fut victime de la part de la droite et de l’extrême droite, tant pour ses orientations politiques que pour sa judéité.

Ainsi Charles Maurras, celui que Macron a cru bon d’honorer comme un« grand écrivain » avait osé écrire dans « L’Action française » en mai 1936 :

« C'est en tant que juif qu'il faut voir, concevoir, entendre, combattre et abattre le Blum… »

Le courage politique, moral et physique de Léon Blum pendant toute cette période lui valurent dans l’immédiat après-guerre une immense estime dans l’opinion publique française, au-delà même des électeurs et des sympathisants de gauche.

Agrandissement : Illustration 12

Elle explique les obsèques nationales décidées après son décès le 30 mars 1950.

On est très loin des petitesses, des manœuvres d’appareil et des reniements auxquels nous ont habitués ceux qui prétendent à tort assumer l’héritage historique du socialisme français.

Agrandissement : Illustration 13

Celui-ci, du temps de Léon Blum, n’a jamais rien eu de « social-démocrate » au sens des pratiques de collaboration avec le patronat telles qu’elles existent dans l’Europe germanique et nordique, et il ne s’en est jamais revendiqué.

S’il pouvait y avoir aujourd’hui des héritiers de Léon Blum, ce ne serait certainement pas chez ceux qui se diraient « socio-démocrates » qu’on pourrait les trouver.

Agrandissement : Illustration 14