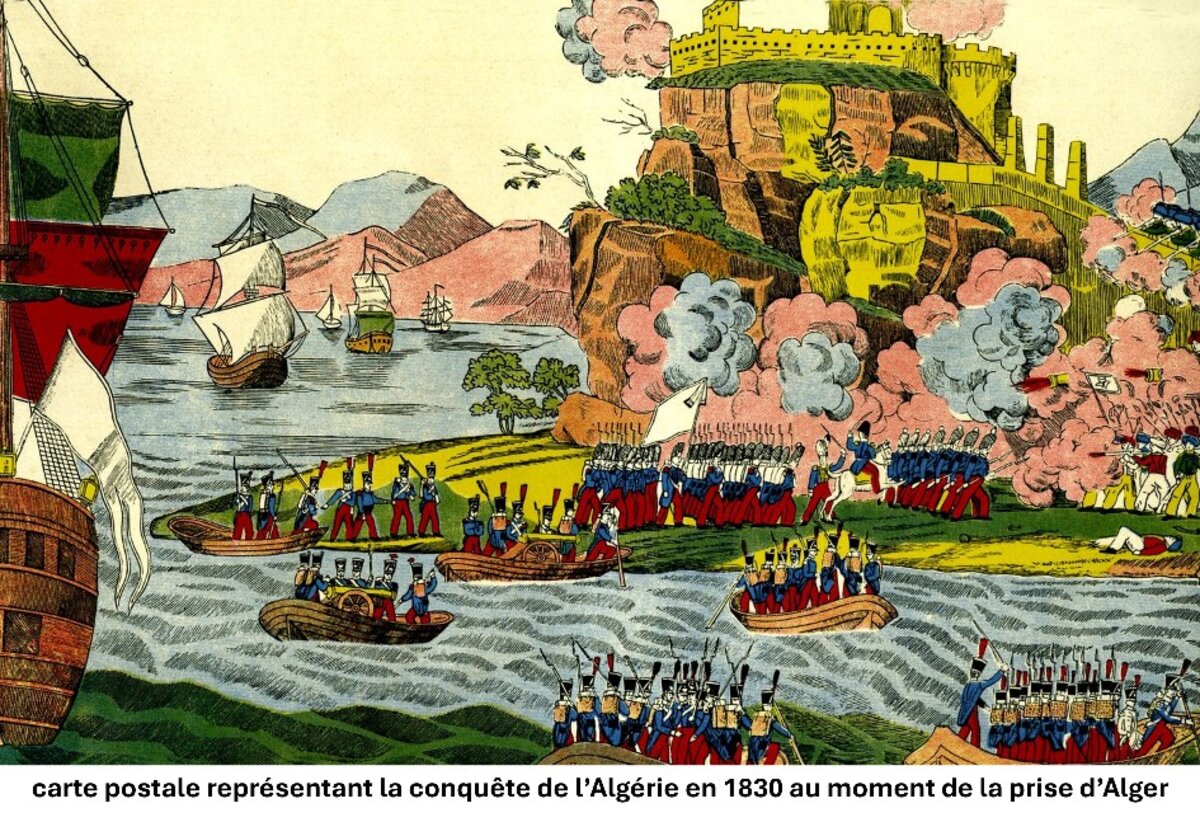

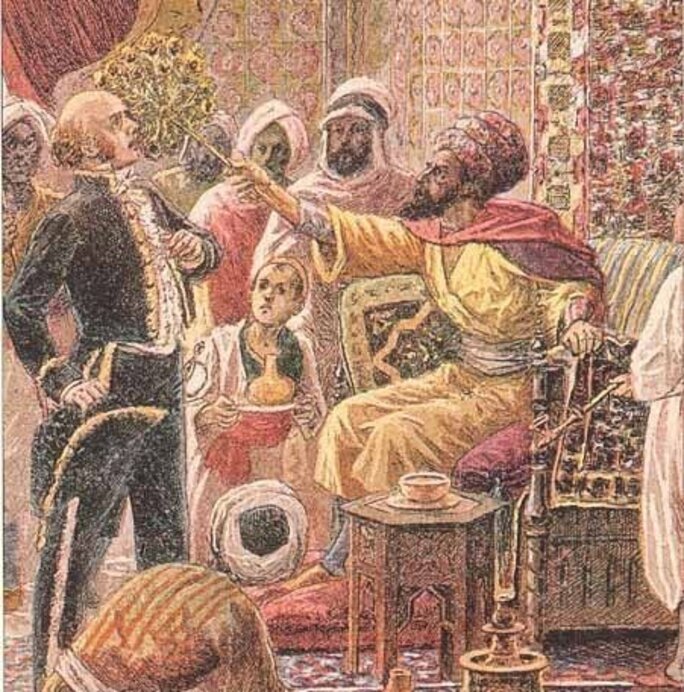

On m’avait appris en effet, dans ma jeunesse, que c’était pour laver l’affront fait au consul de France par le souverain d’Alger (le Dey) en 1827 (il l’avait souffleté avec son éventail !), que l’armée française avait débarqué en Algérie le 14 juin 1830 pour y mener une expédition punitive.

Agrandissement : Illustration 1

Or celles et ceux qui condamnent aujourd’hui l’humiliation qu’aurait subie la France ces dernières semaines réclament avec véhémence la mise en œuvre de mesures de rétorsion contre l’Algérie.

Curieux retour des choses, comme si les relations entre l’Algérie et la France se définissaient encore, près de deux siècles plus tard, autour l’application de mesures punitives contre le pays qui aurait porté l’atteinte à l’honneur national français.

Comme si les Algériens, et l’Algérie, avaient été de tous temps hostiles à la France et qu’il était légitime, et indispensable, de vouloir les en punir collectivement.

Dans les deux cas, la réalité est tout autre.

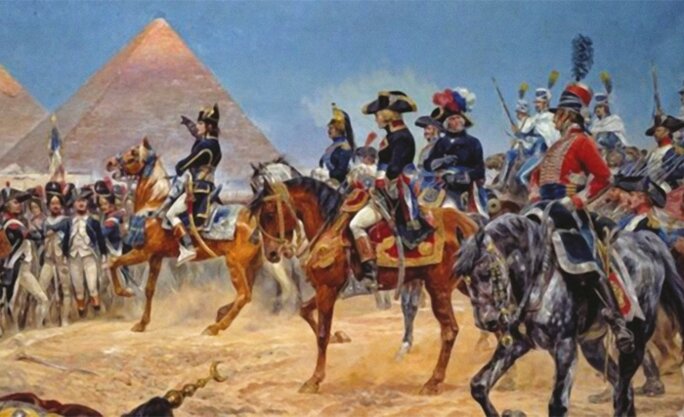

Il faut tout d’abord rappeler que c’est pour financer en 1798 l’expédition de Bonaparte en Égypte que le Directoire (le gouvernement républicain en place depuis 1795) a décidé de réaliser un emprunt auprès des familles juives d’Alger.

Agrandissement : Illustration 2

Menacé à Paris par les jacobins et les royalistes, les 5 Directeurs avaient fait appel à l’armée de Bonaparte, auréolé de ses victoires en Italie, pour maintenir leur pouvoir.

Mais ils se méfiaient de cet ambitieux général (ils n’avaient pas tort puisqu’il les déposa en 1799 pour créer le consulat, puis l’Empire).

C’est pourquoi ils veulent l’éloigner de France durablement, tout en poursuivant un objectif stratégique plus essentiel.

Puisque la France n’avait pas les moyens d’affronter directement la Grande-Bretagne, il s’agissait de gêner la puissance commerciale britannique dont l’Égypte (à l’époque province de l’Empire ottoman) constitue une place essentielle pour son trafic avec les Indes.

De fait, cette expédition (à part ses découvertes scientifiques) fut un double échec : d’une part Bonaparte rentra en France dès l’été 1799 pour mener à bien ses ambitions politiques, et, d’autre part, après la répression sanglante de la révolte du Caire et le revers de son incursion en Palestine, le corps expéditionnaire français du capituler dès 1801 devant l'alliance anglo-ottomane.

Quant aux familles juives, qui avaient prêté à la France de quoi financer cette campagne, elles avaient prudemment demandé au Dey d’Alger, chef d’État souverain vis-à-vis de l’Empire ottoman, de garantir leurs prêts.

Après la Restauration de la monarchie, les deux rois de France successifs (Louis XVIII et Charles X) refusèrent d’honorer les dettes contractées par la République et l’Empire.

C’est pourquoi le Dey d’Alger, fidèle à son engagement auprès des familles juives, convoqua en 1827 le consul de France pour lui en demander le remboursement. L’irrespect de ses réponses lui fit perdre patience et il le frappa de son éventail.

C’était en 1827, mais ce n’est qu’en 1830 que le roi Charles X, à l’instigation de ses conseillers les plus réactionnaires, décide, trois ans après, qu’il fallait « laver l’affront » en montant une expédition militaire pour punir le Dey d’Alger.

En réalité, il ne s’agissait là que d’un prétexte permettant de justifier une aventure militaire extérieure qui semblait opportune comme diversion visant à faire oublier des grandes difficultés politiques intérieures auxquelles était confronté le pouvoir royal, en raison de sa politique ultra-conservatrice et revancharde.

De ce point de vue, la manœuvre fut un échec total puisque, à peine 1 mois et demi plus tard, Charles X fut contraint d’abdiquer à la suite de ce que l’on nomme depuis la révolution de juillet (ou les trois glorieuses (29,30 et 31 juillet 1830).

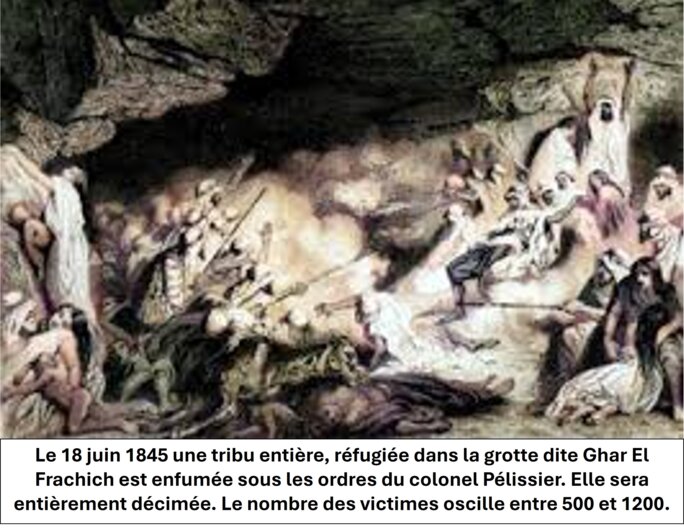

Agrandissement : Illustration 4

Le nouveau « roi des Français », Louis-Philippe, poursuivit sans états d’âme la conquête de l’Algérie déjà engagée.

C’est ainsi que commença pour le peuple algérien plus de 130 années de souffrances, d’autant plus importantes que, dès les premiers temps de l’occupation française, une résistance armée farouche s’organisa.

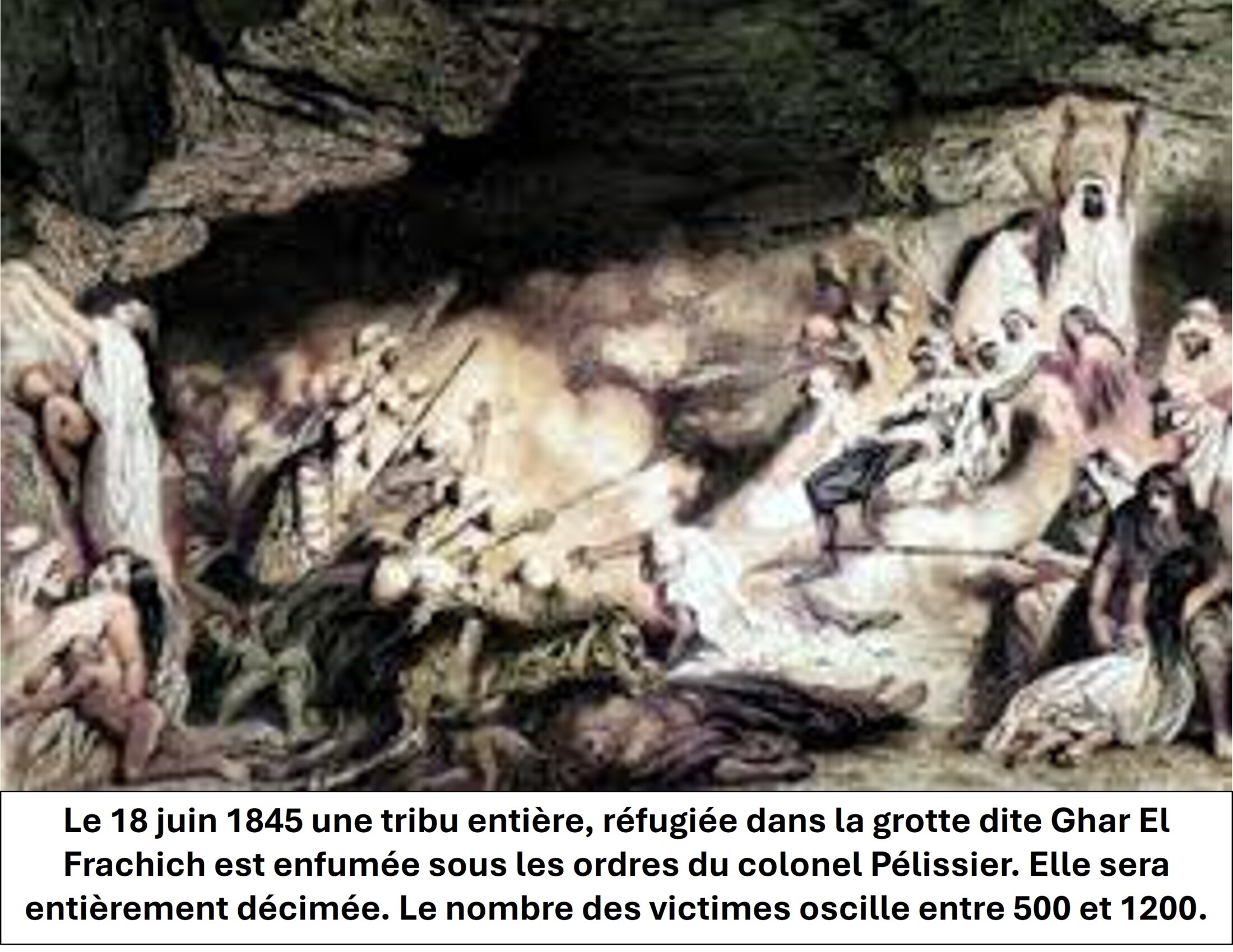

Cette résistance à la conquête française fut l’objet de répressions brutales et meurtrières de l’ensemble de la population, sous la direction du général Bugeaud, et à la demande expresse du 1er Ministre du roi Louis-Philippe : Adolphe Thiers :

razzias, colonnes infernales, enfumades, emmurades, viols, exécutions de masse, etc.

Agrandissement : Illustration 5

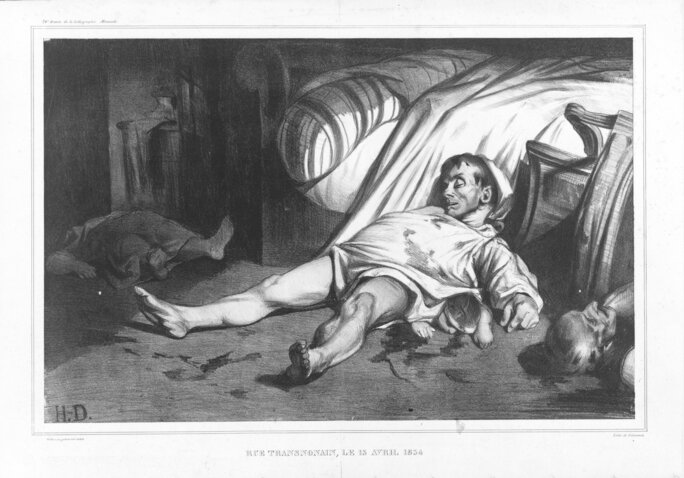

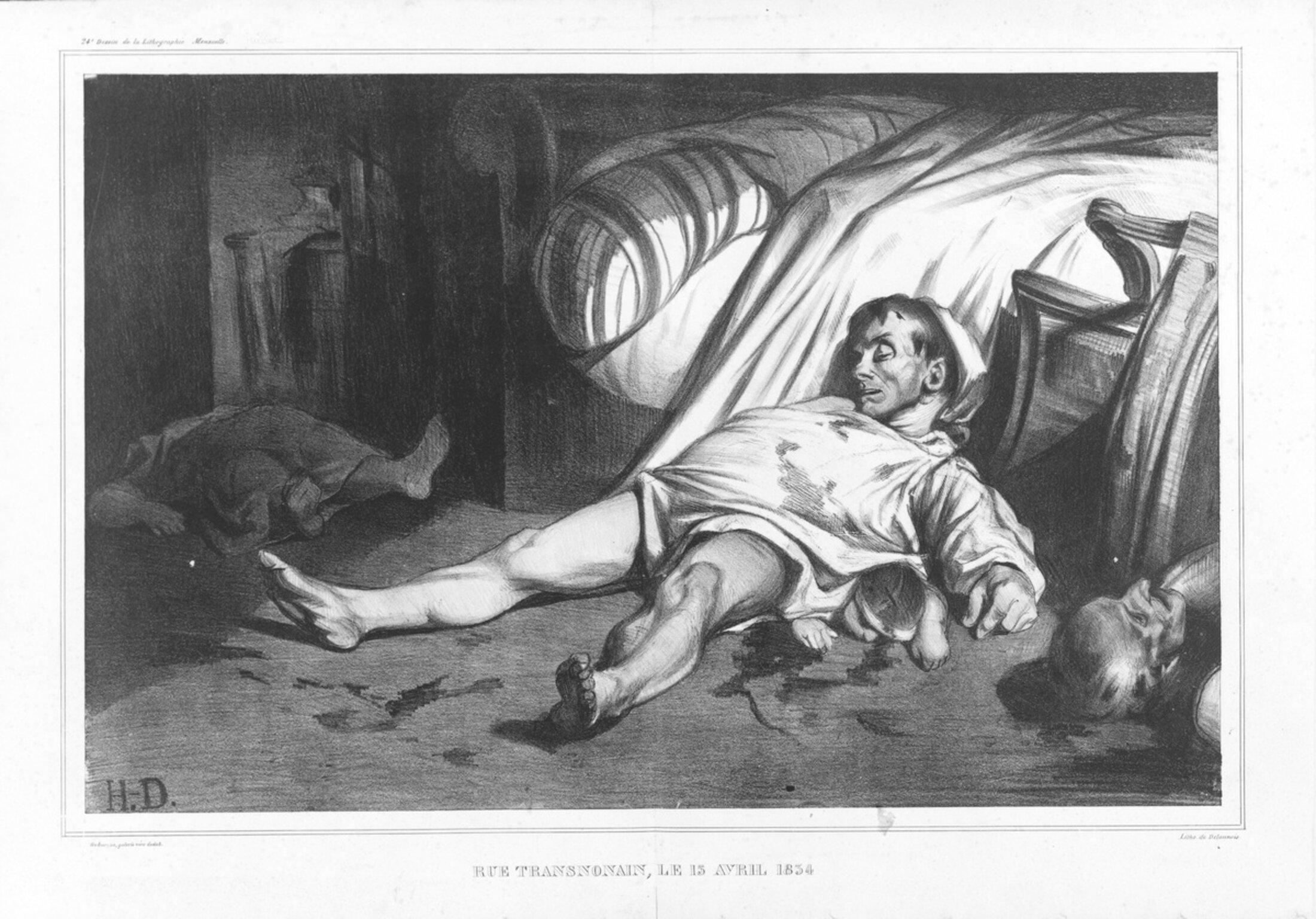

Ce sont les mêmes, Louis-Philippe, Thiers et Bugeaud, qui conduisirent la répression sanglante des émeutes de 1834 à Paris, celles qui sont relatées dans le roman « Les misérables » de Victor Hugo, avec notamment l’épisode de la mort de Gavroche.

Elle a notamment donné lieu à l’affaire dite « de la rue Transnonain », avec le massacre d’une famille innocente, illustré par le célèbre peintre et caricaturiste Honoré Daumier.

La résistance initiale des Algériens dura plus de 18 ans, jusqu’à la reddition de l’émir Abdelkader en 1847, suivie par la création des 3 premiers départements français d’Algérie (Alger, Constantine et Oran).

Le gouvernement de la 2ème République, succédant au roi Louis-Philippe après la révolution de février 1848, avait en effet décidé de faire de l’Algérie une colonie de peuplement, et d’y installer de nombreux émigrants français et européens.

Cette politique continua jusqu’à la fin du 19ème siècle, avec notamment l’arrivée de familles entières fuyant l’Alsace lors de son annexion par l’Empire prussien après 1871.

Dans la deuxième partie du siècle, les campagnes de « pacification » du territoire continuèrent avec la même férocité la part du corps expéditionnaire, jusqu’à la conquête du Sahara en 1904.

Les exactions commises par l’armée française sont encore aujourd’hui largement méconnues du grand public comme en témoigne la récente polémique ouverte après les propos du journalise Jean-Michel Apathie qui s’était aventuré à rappeler la pratique des enfumades.

Mais elles sont bien connues des historiens, d’autant plus qu’elles avaient suscité de fortes réprobations dans l’opinion publique française de l’époque, avec notamment des condamnations véhémentes de la part d’Alphonse de Lamartine et de Victor Hugo.

Agrandissement : Illustration 6

De fait, les historiens estiment que la violence utilisée pour conquérir l’Algérie a causé, directement et indirectement, environ 1 million de morts, hommes, femmes et enfants, sur une population initiale estimée à 4 millions de personnes, soit une proportion ahurissante de près d 1/4 de la population totale.

Si on compare cet enchaînement avec la situation actuelle des relations entre la France et l’Algérie, il est tentant d’observer au moins 3 circonstances analogues.

Tout d’abord, le gouvernent français, dans un cas comme dans l’autre, décide de trahir son engagement vis à vis du gouvernement algérien : le roi de France refuse de rembourser les emprunt garantis par le dey d’Alger et le Président Macron décide unilatéralement de reconnaitre la marocanité du Sahara occidental sans tenir compte de la situation de l’Algérie et de l’ONU.

A la suite, les dirigeants algériens prennent des actes pour montrer clairement leur mécontentement : le dey d’Alger convoque le consul de France et le frappe de son éventail et le gouvernement Algérie s’oppose au rapatriement sur de ses ressortissants expulsés par la France

Résultat, les politiciens et les journalises réactionnaires français crient à la volonté algérienne d’humilier notre pays et réclament vengeance de l’affront

Et ces polémiques permettent de faire diversion au regard des graves problèmes économiques et sociaux que la France traversait en 1830 et qu’elle connaît aujourd’hui.

Curieux bégaiement de l’histoire, comme si la relation France – Algérie ne s’inscrivait que dans le cadre de mépris et d’humiliations réciproques.

Pourtant, les exactions commises par l’armée française contre les combattants du FLN et contre la population civile pendant la guerre d’indépendance de 1956 à 1962, venant s’ajouter à celles de la guerre de conquête auraient du conduire les responsables français à leur reconnaissance officielle, à défaut d’une repentance que personne n’a demandée, et du moins à une certaine retenue modestie.

Bien qu’elles aient été relativement bien documentées par des historiens courageux, mais aussi dans des productions cinématographiques françaises - on pense notamment aux films « R.A.S. » d’Yves Boisset (1973) et « Avoir 20 ans dans les Aurès » de René Vautier (1972), elles sont toujours particulièrement absentes de la mémoire officielle des élites politiques et médiatiques.

Elles sont même le plus souvent niées ou contestées et, quand elles sont évoquées (torture des prisonniers, assassinats déguisés en « corvées de bois , exécution d’otages, etc.), c’est sous une forme anecdotique, en démentant leur caractère systémique.

N’a-t-on pas vu, tout récemment, France Télévision déprogrammer la diffusion sur sa chaine France 5 d’un documentaire historique « Algérie, sections armes spéciales » présentant l’utilisation à grande échelle par l’armée française, sous l’autorité politique du gouvernement parisien, d’armes chimiques contre des civils entre les années 1956 et 1962, alors qu’elle avait largement participé au financement de ce film.

Ce film est heureusement disponible jusqu’en septembre 2025 ici /

https://www.france.tv/france-5/la-case-du-siecle/7025014-algerie-sections-armes-speciales.html

Devant toutes les preuves disponibles, comment peut-on expliquer, cette forme de négationnisme de la part des « élites » françaises qui conduit entretenir la majorité du peuple français dans la méconnaissance de la réalité meurtrière de la colonisation, en Algérie bien sûr, mais aussi dans le reste de l’ancien « Empire français » dont l’histoire « héroïque » et l’héritage « positif » sont au contraire glorifiés, voire commémorés ?

On peut comprendre que Madame Marine Le Pen, dont le père a clairement pratiqué la torture pendant la guerre d’indépendance, considère haut et fort que la colonisation a été un bienfait pour les peuples qui l’ont subie,

Mais il est difficile de croire que Madame Florence Portelli soit à ce point ignorante de l’histoire de l’Algérie qu’elle ait pu se permettre, en toute bonne conscience, de contredire et d’invectiver Jean-Michel Apathie,, alors qu’elle est la fille d’un ancien sénateur, passé du PS au LR, Hugues Portelli, qui est né à Constantine en 1947.

De fait l’exacerbation quasi-hystérique de la polémique diplomatique entre la France et l’Algérie par nos apprentis sorciers, qu’ils soient éditocrates ou politiciens, tient à mon avis à des ressorts bien plus profonds et moins dicibles que ses causes apparentes.

De fait les « élites » françaises n’ont jamais « digéré » que l’armée de notre « grand pays » sorte vaincue d’une guerre à l’issue de laquelle un peuple que nous considérions comme inférieur et que nous avions soumis par la violence, retrouve son intégrité et sa liberté par lui-même, après avoir résisté tout au long de l’occupation de son territoire.

Pour tous ceux-là, il faudra d’une manière ou d’une autre faire payer au peuple algérien son insolence d’avoir porté atteinte à notre honneur national, puisque, pour la première fois, une nation européenne développée a été défaite militairement par un peuple indigène.

Tout à la différence des peuples des colonies d’Afrique occidentale et centrale auxquels la France avait « généreusement » et pacifiquement, octroyé l’indépendance.

Pour tous ces revanchards, aux relents racistes et paternalistes, il faudrait coûte que coûte laver cet affront, mais ils ne peuvent guère à ce jour que se livrer à des gesticulations stériles et à des déclarations pompeuses, sans effet concret.

Le silence assourdissant qui accompagne la commémoration du cessez le feu (19 mars 1962) suite à la signature, la veille, des accords d’Évian ayant mis fin à la guerre d’indépendance, en dit long sur les intentions et sur le malaise de nos dirigeants.