Dans son dernier ouvrage, Olivier Todd nous annonce « la défaite de l’Occident », et singulièrement, d’après lui, celle des États-Unis d’Amérique dans la compétition mondiale.

Mais, en analysant les toutes récentes déclarations du nouveau président des USA, on peut se demander si le « concept » d’Occident, déjà assez largement artificiel, ne serait pas voué tout simplement à la disparition.

Rappelons tout d’abord ses interventions agressives, et celles de ses proches courtisans, vis-à-vis de plusieurs pays de l’OTAN et qui, de fait, mettent en cause la cohésion du camp appelé « occidental »:

- La volonté d’annexer purement et simplement le Canada, en renouant avec la tentative de la jeune république américaine, au début du 19ème siècle, de s’emparer par la force de la colonie britannique qui allait devenir plus tard le Canada (cette tentative fut mise en échec en 1813, lors de la bataille de Chateauguay, remportée par 300 miliciens canadiens opposés à une armée de plus de7000 américains !)

- La relance du projet d’absorption du Groenland, déjà avancé lors de son 1er mandat, en méprisant totalement à la fois le Danemark, dont cette ile, colonisée par les Norvégiens depuis plus de mille ans, lui a été rattachée au début du 19ème siècle, et encore plus les habitants de ce pays qui, revendiquent leur indépendance depuis fort longtemps

- Les tentatives de déstabilisation des gouvernements de deux des plus importants pays du « vieux contient » : le Royaume uni et l’Allemagne, qui se sont vus, l’un et l’autre, fragilisés politiquement par des ingérences inédites émanant du principal ministre de Trump, le milliardaire Elon Musk qui a apporté bruyamment son appui, y compris financier, aux partis d’extrême-droite de ces pays

II est curieux de noter que ces quatre cibles récentes du trumpisme font partie depuis fort longtemps des plus fidèles alliés des États-Unis, notamment dans le cadre de l’OTAN :

- Le Canada a participé à la quasi-totalité des aventures militaires de son voisin du Sud, même lorsqu’elles n’étaient pas validées par l’ONU,

- Le Danemark fournit très régulièrement des hauts dirigeants à l’alliance militaire de l’OTAN

- Le Royaume Uni a toujours priorisé son alliance transatlantique par rapport à sa relation à ses voisins européens, avant même le Brexit

- Quant à l’Allemagne, qui a quasiment effacé son armée nationale, elle a confié exclusivement sa défense au « grand frère » américain qui dispose de nombreuses bases militaires sur son sol.

De ce point de vue, on peut penser que les déclarations de Trump relatives au Canada, au Groenland, ainsi que son intention de s’approprier le canal de Panama, sont essentiellement à comprendre comme une illustration du slogan « MAGA » (Make America Great Again) de sa campagne électorale.

Mais non pas au sens du retour à l’âge d’or de la puissance américaine du 20ème siècle, mais plutôt à la période de la fin du 19ème.

Les États-Unis venaient d’unifier leur territoire, notamment par la force (Louisiane, Mississipi, Tennessee, Californie, Oregon, Texas, Floride, Alaska, etc.…) et, nouvelle une puissance émergente au niveau mondial, étaient uniquement préoccupés par ses intérêts nationaux, en priorité dans leur sphère d’influence proche.

Et désireux de se tailler un empire, comme les puissances coloniales européennes : ce qui s’est traduit par ses projets de colonisation dans l’Océan Pacifique et dans le golfe du Mexique, notamment au détriment du royaume espagnol qui était considérablement fragilisé au 19ème siècle par la perte progressive de ses colonies d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud.

Tout cela semble préfigurer une ère de régression vers le 19ème siècle dans laquelle les Etats-Unis reviendraient à leur posture la plus traditionnelle : le manque d’intérêt pour le concept notion d’ordre mondial et le multilatéralisme.

De fait, si l’on exclut quelques courtes périodes au 20ème siècle, au moment de l’invention de la Société des Nations par le président Wilson au sortir de 1ère guerre mondiale, et la période de la guerre froide où il s’agissait pour les USA d’utiliser leur hégémonie pour endiguer l’influence de l’URSS, puis de la combattre sur tous les continents, la politique états-unienne n’a guère été intéressée à agir dans le cadre des instances internationales, notamment comme l’ONU.

Y compris sous la direction de certains présidents qui ont été considérés en Europe comme étant plutôt partisans d’agir pour la paix mondiale et l’équilibre des relations internationales.

Ainsi, dès la chute du mur de Berlin, les présidents Clinton et Busch se sont rapidement éloignés du multilatéralisme, ce qui s’est traduit, entre autres, par une très forte augmentation des impayés à ONU et à ses composantes, par la non ratification de plusieurs traités et accords internationaux (comme par exemple la Cour Internationale de Justice et le Tribunal Pénal International) et un quasi-arrêt de leur participation aux opérations de maintien de la paix, allant même jusqu’à déclencher unilatéralement des interventions militaires comme la guerre d’Irak en 2003.

Quant au président Obama, s’il a semblé être favorable à un retour au multilatéralisme, sa décision de ne pas intervenir en Syrie en dépit du franchissement par le dictateur Assad des « lignes rouges » qu’il avait lui-même énoncées, montre que le tropisme unilatéraliste initial des USA s’était finalement imposé.

Comme si ses dirigeants et sa population, après la courte parenthèse de la guerre froide, considéraient que le destin du monde et leur destin national avaient cessé de ne faire plus qu’un, et que le messianisme démocratique affiché pendant un temps par leur pays était devenu obsolète.

Il faut donc sortir des idées reçues qui ont pu faire interpréter trop souvent la politique étrangère des Etats-Unis comme visant, par leur statut de superpuissance, à jouer un rôle déterminant pour l’organisation d’un ordre mondial équilibré et pour le développement de la démocratie.

Sous réserve même que cela aurait bien été sincèrement le cas pendant quelque temps (ce qui est loin d’être prouvé !), les évolutions récentes, et tout particulièrement les annonces de Trump, nous indiquent que c’est le retour aux sources de la république américaine qui est plutôt à l’ordre du jour.

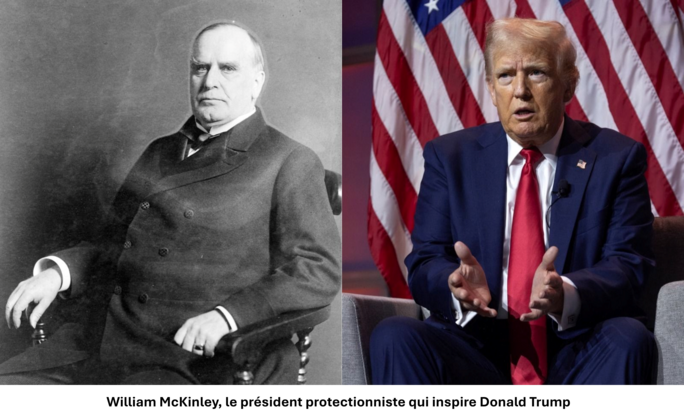

La décision de Trump de redonner le nom de McKinley, le président le plus protectionniste et le plus impérialiste des USA, à la plus haute montagne du continent américain que le président Obama avait baptisé « Denali », du nom qu’utilisaient depuis des siècles les premiers habitants de l’Alaska, est particulièrement significative des références et des modèles qui l’inspirent.

Agrandissement : Illustration 4

Surtout si l’on se rappelle que McKinley, avant d’être assassiné en 1910 par un anarchiste américain d’origine polonaise, mena avec succès la guerre hispano américaine (avril – août 1898), à l’issue de laquelle les USA s’approprièrent l’archipel d’Hawaï, celui des Philippines, l’ile de Guam, Porto Rico et obtinrent le protectorat sur Cuba.

Celle-ci s’est construite tout au long de son histoire en référence constante à la conception de l’exceptionnalisme américain, théorie politique et philosophique qui considère que les États-Unis occupent une place spéciale parmi les nations du monde en termes de sentiment national, d'évolution historique, et d'institutions politiques et religieuses.

Ce qui la conduisit notamment à prendre le plus de distance possible avec l’Europe, notamment à tarder à s’engager, seulement en 1917) dans la 1ère guerre mondiale et à ne déclarer la guerre à l’Allemagne nazie qu’après l’attaque de la flotte américaine par le Japon à Pearl Harbor.

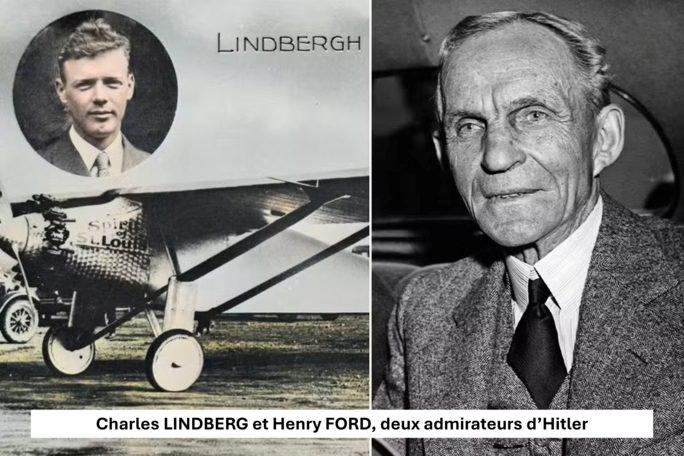

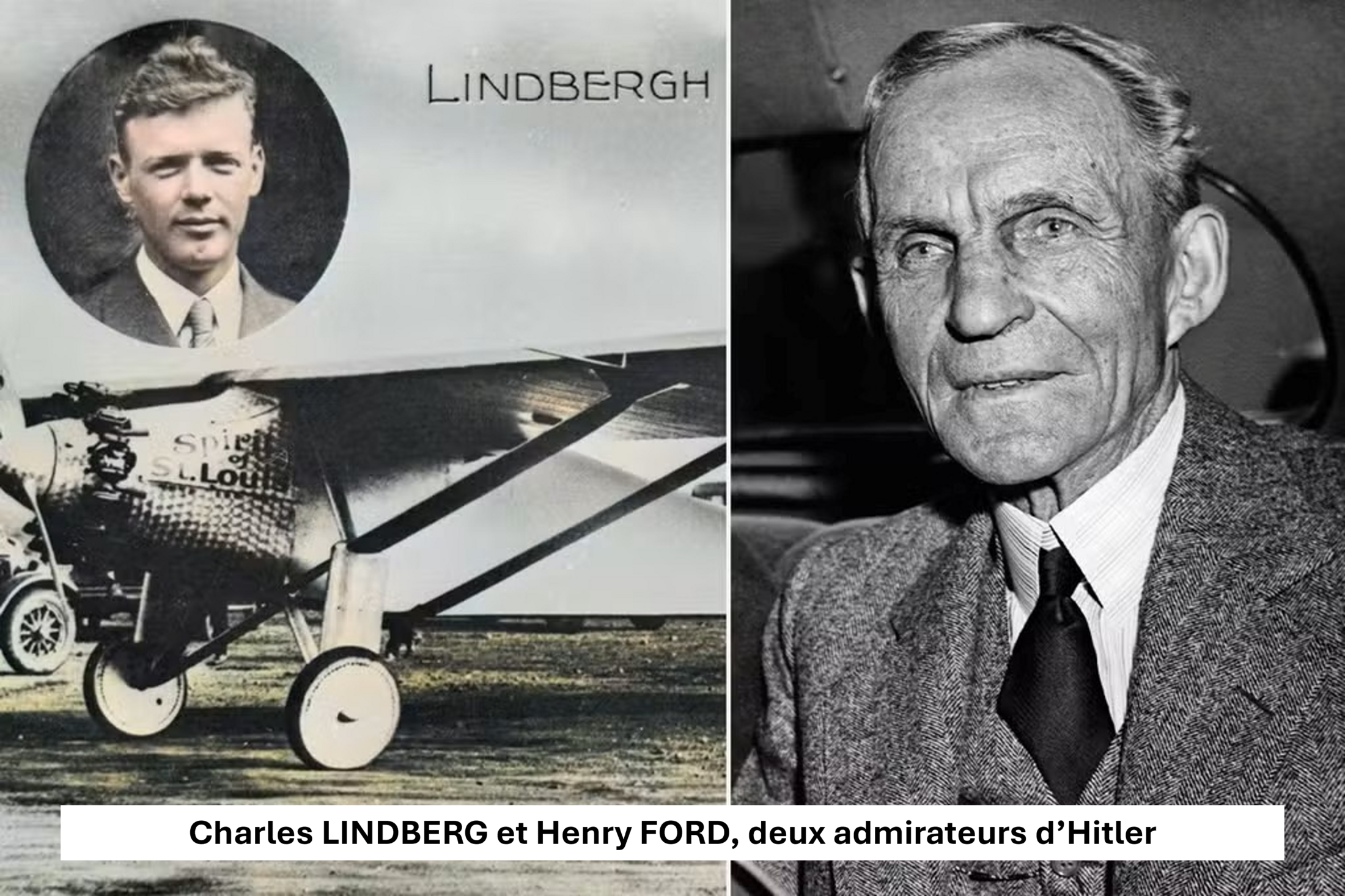

Il est vrai que une grande partie de l’opinion américaine, et plusieurs leaders de renom (comme Charles Lindberg et Henry Ford notamment) manifestaient une forte sympathie pour le régime hitlérien et se sont longtemps opposés, par antisémitisme, racisme et xénophobie, à l’accueil aux USA de réfugiés juifs venant d’Europe.

Pas étonnant de voir un Elon Musk prendre à son compte le salut nazi au moment de l'investiture de Trump.

Agrandissement : Illustration 5

C’est pourquoi continuer à croire que les États-Unis et le Vieux Continent formeraient un tout indissociable, désigné indument sous le vocable trop facile et très vague d’« Occident », relèverait de plus en plus de la naïveté ou de la cécité volontaire

La nouvelle orientation de la politique étrangère états-unienne nous oblige à poser la question suivante : cet hypothétique « Occident » existe-t-il encore ?

Et si oui, peut-il être encore défini seulement en référence aux États-Unis d’Amérique et à leur affrontement futur avec la Chine ?

Ne serait-il pas surtout une invention destinée, après la guerre froide, à justifier la guerre des civilisations prônée par certains, l’affrontement multiséculaire de l’homme blanc contre les « barbares ».

Pourquoi, dans ces conditions, vouloir s’y accrocher comme à un « paradis perdu », s’il n’est plus qu’un fantasme inopérant, voire dangereux ?

Quelles réponses stratégiques pourront apporter les pays européens à ces ruptures : l’allégeance au nouveau maître de Washington, l’indépendance concurrentielle dans le chacun pour soi ou la souveraineté continentale par la complémentarité et la coopération ?

On peut aisément constater que les intérêts des USA et ceux de l’Europe sont devenus complètement contradictoires.

Trump vient clairement de l’expliciter, dès son investiture, en affirmant que, sur le plan économique, l’Europe est devenu un adversaire des USA sur le même plan que la Chine.

Cela n’est pas peu dire quand on sait quelle importance majeure l’ensemble de la classe politique américaine (républicains et démocrates confondus) accorde à la guerre (au moins économique) avec la Chine.

C’est pourquoi il a décidé d’alourdir les droits de douane sur les produits manufacturés que les USA importent, notamment d’Allemagne, de France, des Pays Bas, d’Italie, d’Irlande ou du Danemark,.

Parallèlement, il fait pression pour que les pays européens augmentent leurs budgets militaires en achetant massivement des équipements et du matériel de guerre au complexe militaro-industriel américain, de manière à leur transférer la responsabilité financière et humaine de la défense de « l’Empire » en soulageant les US de partie importante de leur engagement dans l’OTAN.

Cette conjonction de décisions hostiles « tous azimuts » peut difficilement être regardée comme une simple coïncidence : elle fait sens

Agrandissement : Illustration 6

On peut y déceler la volonté de vassaliser encore plus, en les humiliant publiquement, les principaux alliés traditionnels de l’Amérique, mais surtout d’intimider tous les autres de manière à étouffer dans l’œuf quelque éventuelle velléité de résistance que ce soit.

La mollesse et la veulerie des réactions officielles, notamment celles des principaux responsables de l’Union européenne (au premier chef la présidente de la commission européenne et la haute représentante pour les affaires étrangères, en dit malheureusement très long sur leur soumission.

Est-il raisonnable d’escompter que ces outrances pourraient, néanmoins, ici ou là, produire des sursauts d’indépendance visant à garantir les intérêts nationaux essentiels de tel ou tel pays européen peu disposé à accepter de telles ingérences ?

Nous n’en voyons guère d’indications jusqu’ici, les dirigeants européens apparaissant, à part quelques-uns, soient fascinés par leur nouveau maître, soient tétanisés comme des lapins de garenne surpris par les phares des chasseurs.

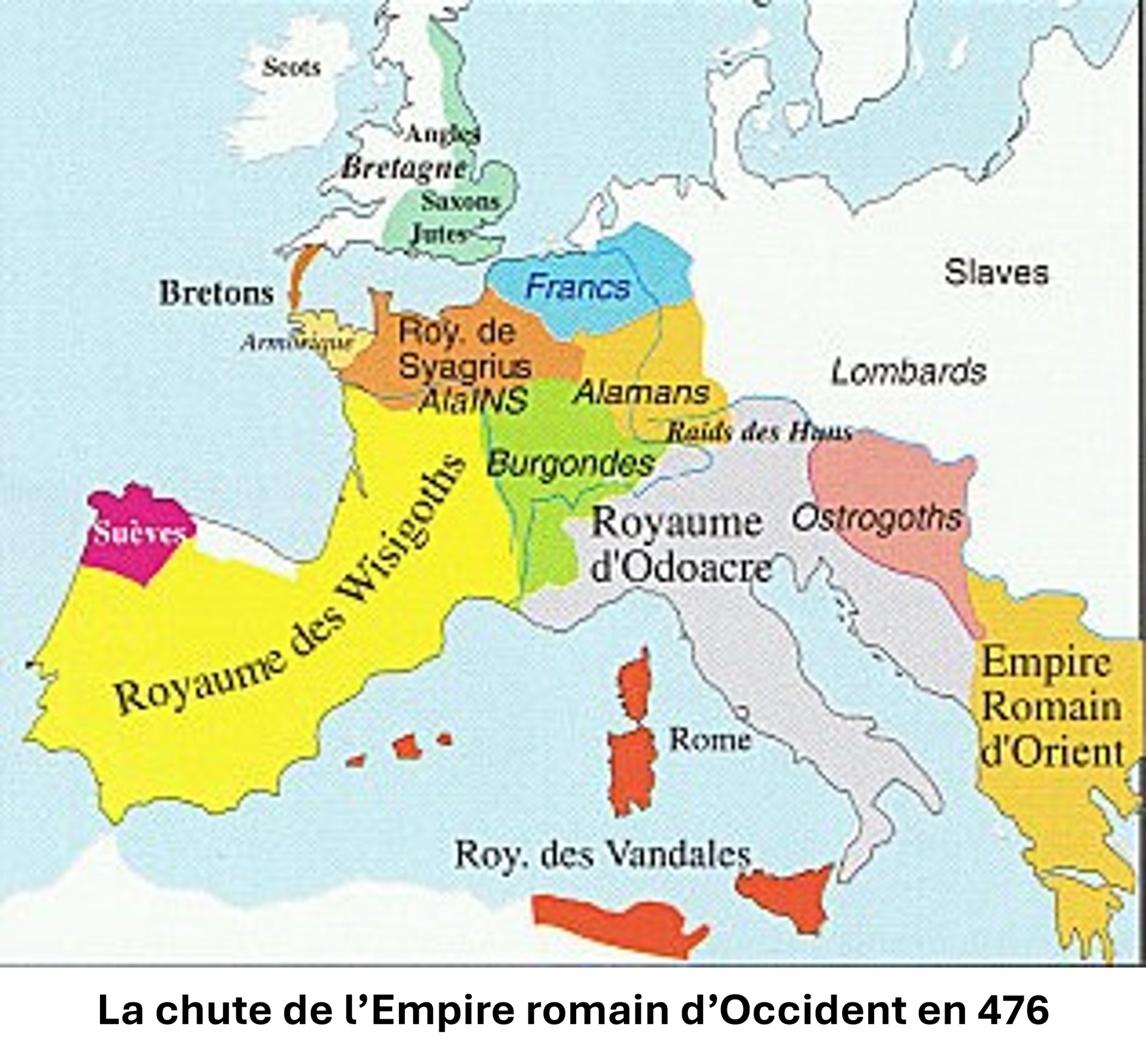

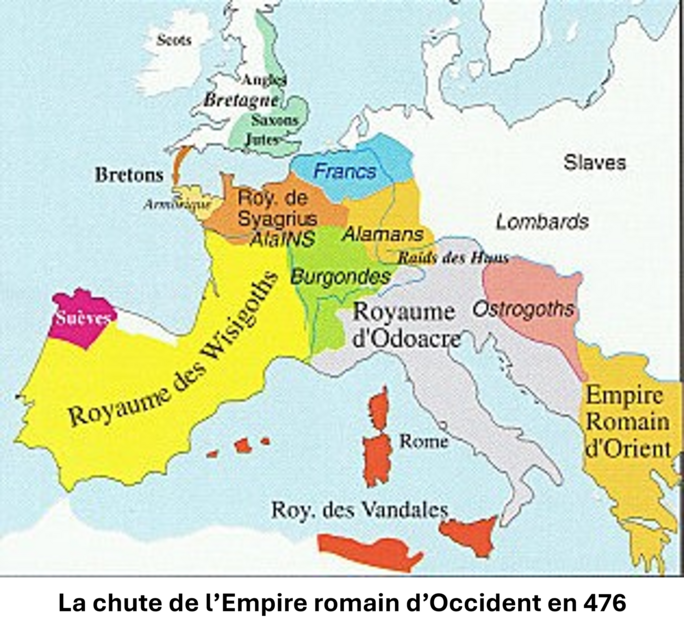

Cependant, si la prédiction d’Emmanuel Todd du déclin inéluctable des USA avec la défaite de l’Occident se confirmait, nous pourrions assister progressivement à la dislocation de l’Empire américain, à l’image de celle la de l’Empire romain d’Occident.

Les différents royaumes qui s’étaient constitués en raison de la décadence des empereurs successifs, ont progressivement refusé d’en rester les vassaux ou les clients, et ont effectivement pris leur indépendance, engageant ainsi l’Europe de l’ouest dans la période de troubles et d’affrontements qui aboutira plus tard au Moyen âge.

Perspective peu réjouissante, on en conviendra …

Agrandissement : Illustration 7