On pouvait penser en effet que les tensions antérieures entre la France et la Russie étaient surtout liées à la lutte des puissances occidentales contre le camp communiste, dès la révolution bolchevique de 1917, sur le thème bien connu de l’homme au couteau entre les dents

Plusieurs pays européens en effet ont participé aux armées des Russes Blancs lors de la guerre civile en Russie.

Quant à la guerre froide, amorcée dès la fin de la 2ème guerre mondiale par le discours de Winston Churchill proclamant l’établissement du « rideau de fer » contre l’URSS et ses « satellites », elle transforma durablement, en quelques mois, les pays qui étaient auparavant alliés contre le fascisme en ennemis irréductibles.

La résurgence d’une hostilité aussi radicale à l’occasion de la guerre russo-ukrainienne peut faire penser qu’elle ne serait ni conjoncturelle ni circonstancielle puisque le régime communiste a disparu depuis 1991, mais qu’elle aurait trait, plus fondamentalement, à la Russie elle-même, à son peuple et à sa culture.

C’est pourquoi certains observateurs et historiens n’hésitent pas à parler de russophobie ou d’idéologie antirusse, dont ils voient plusieurs causes historiques.

Avertissement : le texte qui suit ne doit pas être considéré comme une « défense et illustration » de la politique des dirigeants de la Russie : il constitue une tentative pour exposer et pour comprendre les racines éventuelles de la notion de russophobie telle qu’elle est proposée par certains auteurs

(cf. Petite histoire de la russophobie – Guy Lardon – Le Monde Diplomatique - mai 2020)

LE GRAND SCHISME OCCIDENT – ORIENT

Pour certains, l’origine de l’hostilité de l’Europe occidentale vis-à-vis de la Russie proviendrait du « grand schisme » entre la chrétienté catholique et la chrétienté orthodoxe qui a commencé aux 9e et 10e siècles avant d’éclater en 1054.

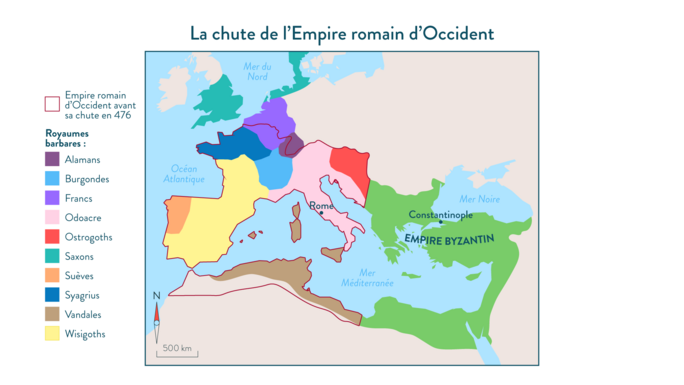

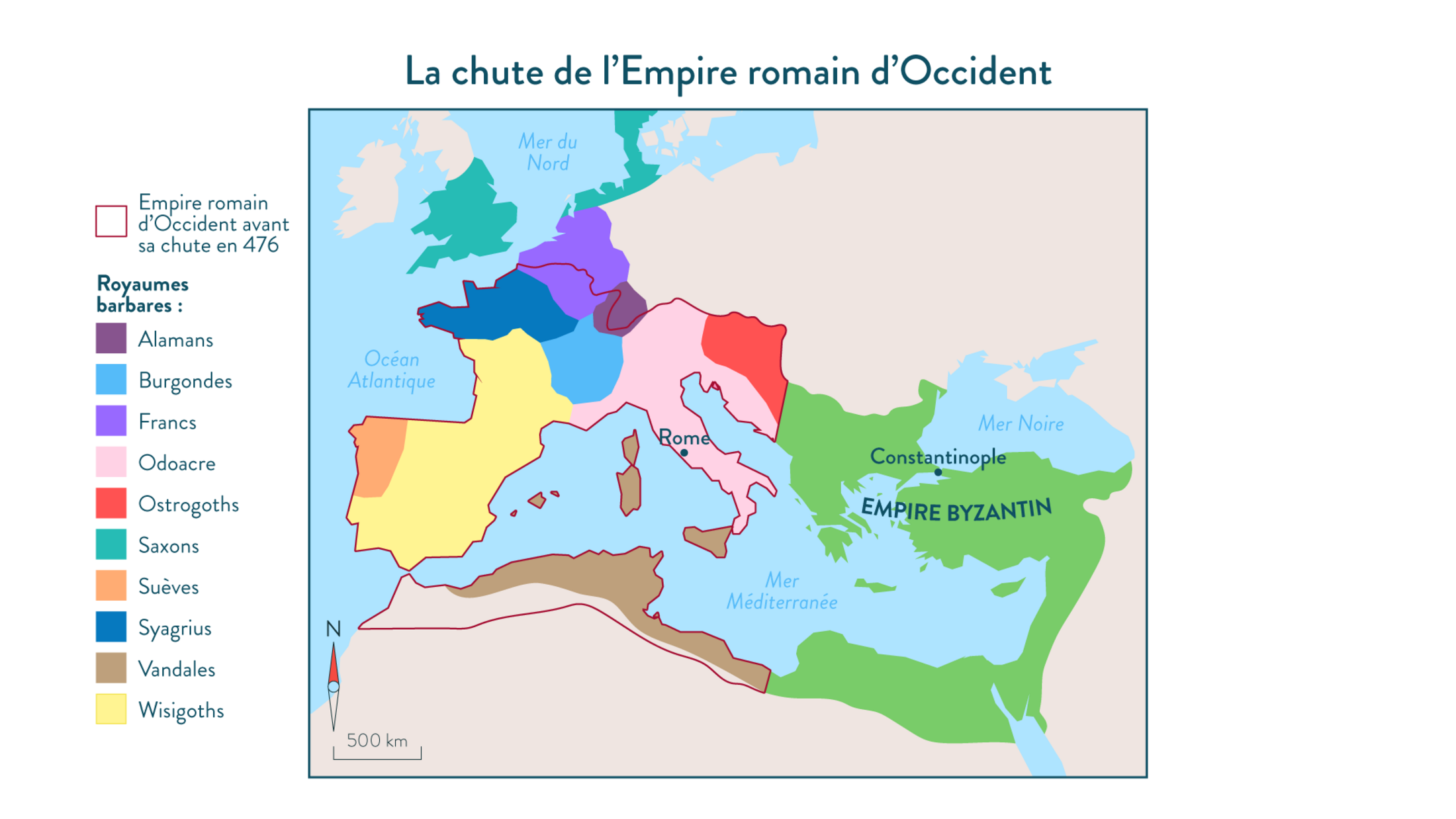

La désignation de l’évêque de Rome, en tant que successeur de l’apôtre St Pierre, à la fonction de pape et de chef de la chrétien, a été refusée par les différentes églises chrétiennes existant dans l’empire romain d’Orient qui subsistait à Constantinople (Byzance) après la chute de l’empire romain d’Occident en 476.

Ce dernier, suite à l’anarchie consécutive aux invasions barbares, et la prise de Rome par le roi Odoacre, issu d’une tribu de Germanie, se retrouva divisé en plusieurs royaumes indépendants et concurrents, dont les plus importants étaient celui d’Odoacre sur l’Italie et les deux rives de la mer adriatique, et celui des Wisigoths sur la quasi-totalité de la péninsule ibérique.

Agrandissement : Illustration 3

Ce sont les évêques représentants les divers diocèses de ces royaumes qui décidèrent de la création de la fonction de Pape de l’Église catholique en instituant son siège à Rome, conférant ainsi à son titulaire le titre de Pontife, titre de la fonction religieuse qu’exerçaient les anciens empereurs romains du temps où l’Empire était unifié.

Les églises d’Orient, les plus anciennes puisqu’elles s’étaient développées à partir de la Palestine sur le pourtour oriental de la Méditerranée (Égypte, proche orient, Turquie, Grèce) étaient jalouses de leur indépendance (elles le sont encore dans une large mesure aujourd’hui) et ont préféré rester fidèles aux empereurs d’Orient qui leur garantissait.

C’est à partir de là que prit corps en Occident le projet de recréer un empire romain (germanique) en opposition à l’empire romain d’Orient.

Il se traduisit dès l’an 800 par le couronnement de Charlemagne à Rome comme empereur, mais au cours des siècles, ponctués de guerres entre royaumes et quelquefois même de différends avec le Pape, le territoire de ce Saint Empire Romain Germanique ne put jamais englober la totalité de l’Europe occidentale.

LES CROISADES ET LA CHUTE DE L’EMPIRE D’ORIENT

Les souverains catholiques des royaumes d’Occident, ave les Papes successifs, conçurent dès lors une détestation profonde de l’Orient, considéré comme étant « schismatique » et surtout trop conciliant avec les empires arabes et musulmans qui s’étaient constitués à Damas et à Bagdad et qui occupaient les lieux saints de la chrétienté à Jérusalem.

Cette haine atteint même un paroxysme lors de la 4ème croisade en 1204 lorsque l’armée des Croisés (dénommés Francs ou Latins)se livra au saccage de Constantinople, la capitale de l’empire byzantin, et au massacre de sa population.

Agrandissement : Illustration 4

Cet événement sanglant se traduisit dans un premier temps par la création d’un nouvel empire « latin »à Constantinople, mais il ne conduisit pas pour autant les patriarches chrétiens orthodoxes à faire allégeance au pape de Rome.

Cette situation fut le début du démantèlement progressif de l’empire d’orient en plusieurs états, soit indépendants, soit placés sous la domination de la république de Gênes ou de celle de Venise, et son long déclin jusqu’à la prise de Constantinople par l’empire ottoman musulman en 1453 (qui en fit sa capitale), celui-ci étendant ensuite son territoire en Europe jusqu’à Vienne.

L’ÉMERGENCE DE L’EMPIRE RUSSE

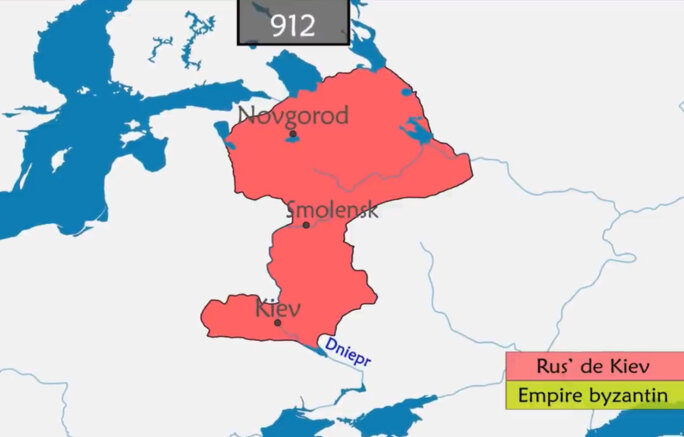

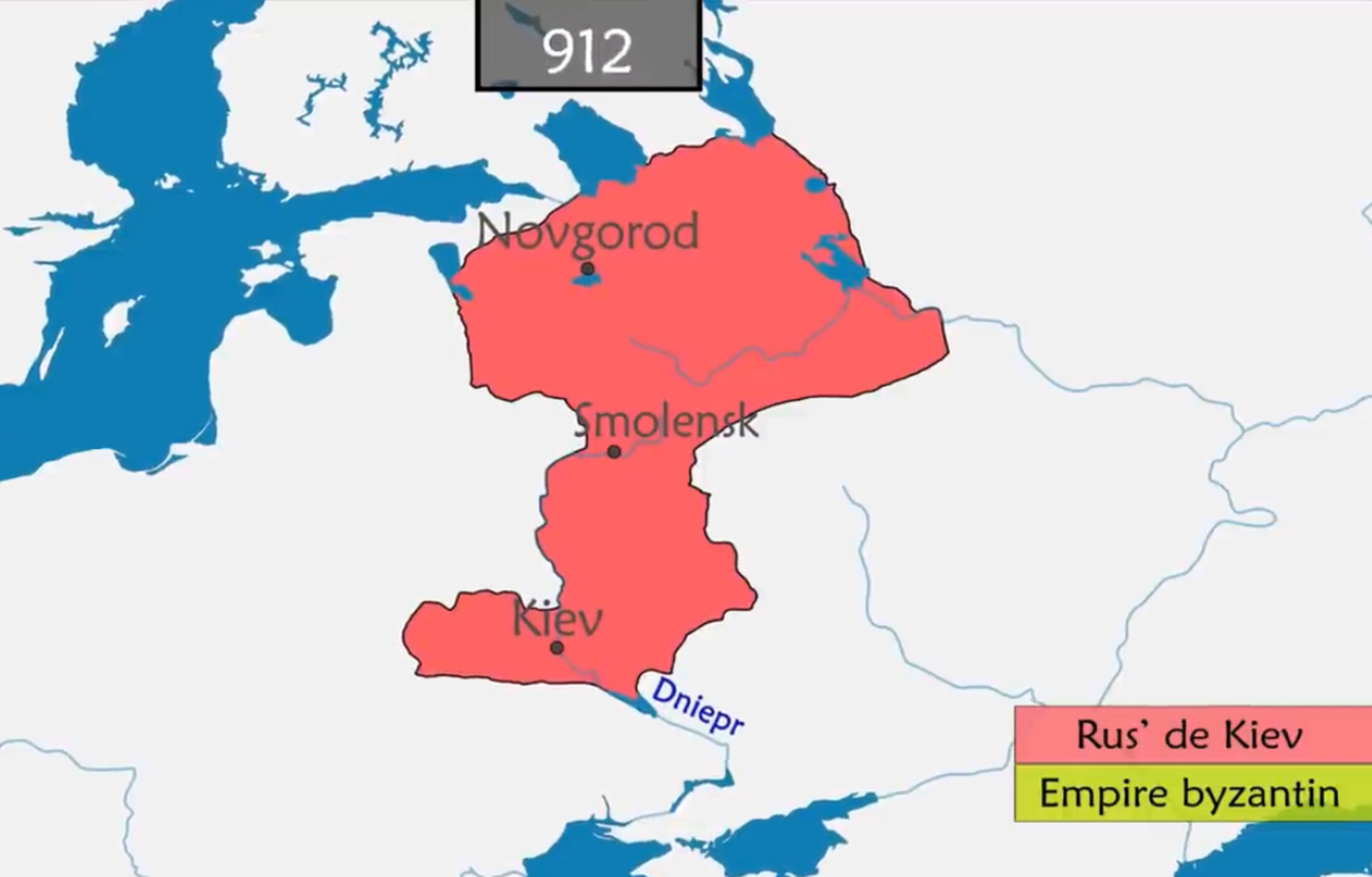

Entre-temps, l’espace russe, initialement constitué dans la Rus’ de Kiev (principautés de Novgorod, Smolensk et Kiev) avait épousé massivement la religion chrétienne orthodoxe et s’était unifié politiquement.

Cette nouvelle entité, qu allait devenir la Russie, se considéra comme l’héritière de Byzance – Constantinople, passée sous contrôle ottoman.

Agrandissement : Illustration 5

Et, par voie de conséquence, comme la « protectrice » des chrétiens qui se trouvaient dorénavant sous la domination ottomane (même s’ils n’étaient pas vraiment, ni persécutés, ni contraints de se convertir à l’Islam).

La haine anti-orthodoxe des « latins », semblable à celle qui les animait à l’encontre des hérétiques » de tout poil, par exemple les Cathares (Albigeois), fut ainsi naturellement transférée sur la Russie.

On en trouve des traces chez plusieurs théologiens romains qui expliquent que la Russie serait un pays de barbares infrahumains, dirigés par des tyrans sanguinaires assoiffés de sang, et que ceux-ci se seraient donnés pour mission d’envahir l’Europe pour combattre la Papauté.

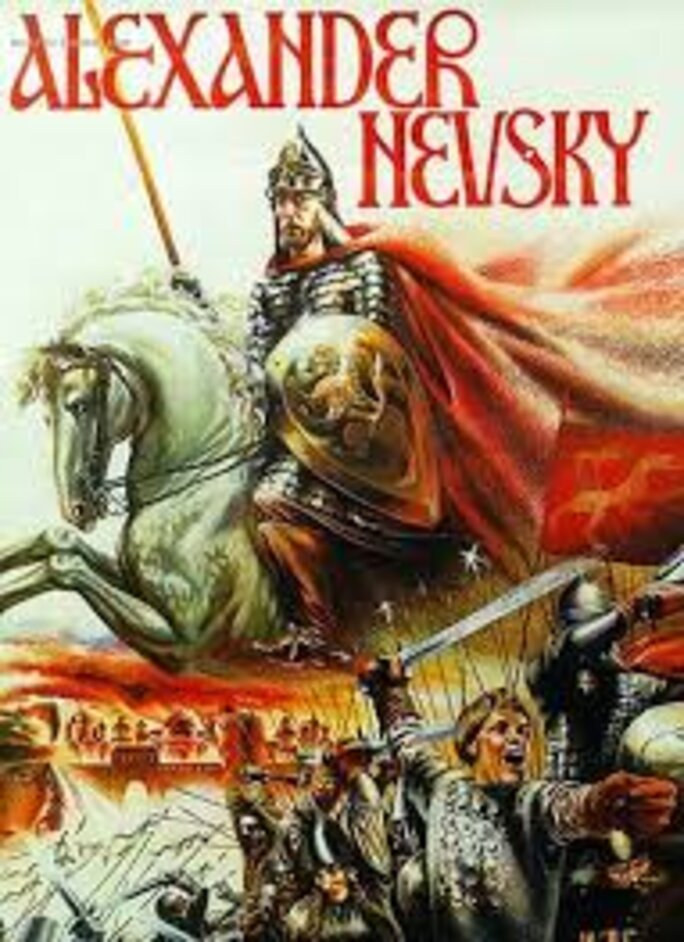

Ainsi, de 1240 à 1242, l’ordre des Chevaliers Teutoniques, ordre militaire constitué au cours des croisades, installé en Pologne, en Prusse et en Lituanie, engagea une croisade contre les principautés russes (en notamment la principale d’entre elle, la République de Novgorod qui s’étendait déjà depuis la mer Baltique jusqu’à l’Oural) afin de convertir de force leurs habitants au catholicisme.

La victoire des russes est relaté dans le fameux film du cinéaste soviétique S M Eisenstein « Alexandre Nevski » : elle est considérée comme un des épisodes fondateurs de la nation russe unifiée, avant même la constitution de l’Empire.

Notons à ce propos que le titre que le titre choisi par nommer l’empereur de Russie est « Tsar » ce qui est la transposition en langue slave du titre de « Caesar » (César) qui était porté par les empereurs romains, de Rome et de Byzance.

Ce choix révèle bien l’ambition de l’empire russe de remplacer l’ancien empire romain d’Orient, Moscou devenant ainsi la nouvelle Byzance.

Il ne manqua pas surtout d’attiser la jalousie et l’animosité de ceux qui, en Occident, prétendaient à l’héritage des anciens empereurs de Rome, l’empereur du Saint Empire romain germanique, même s’il était concurrencé par le roi de France, mais aussi le Pape qui disposait d’un pouvoir temporel sur une partie de la péninsule italienne.

On est frappé de constater combien les arguments utilisés à l’époque pour dénigrer les Russes, la Russie, et la culture russe font écho à ceux qui sont mis en avant aujourd’hui.

On rappelle à cet égard que le terme « slave » qui désigne une grande partie des populations de l’Europe centrale et orientale vient du latin médiéval « slavus « qui signifie littéralement « esclave » alors que les Romans connaissaient ces populations sous le nom de « Vénètes »

Ces donc bien l’Occident chrétien qui les a désignés comme esclaves ».

LA FRANCE DE FRANÇOIS 1ER A NAPOLÉON

Se greffa sur cette situation une vive concurrence entre les princes russes (les différentes principautés n’étaient pas encore unifiées à cette époque dans un empire qui sera qualifié plus tard « de toutes les Russies ») et le roi de France au sujet de la protection des lieux saints et des chrétiens d’Orient, même orthodoxes.

En effet, le roi de France appuyait sa prétention sur le fait historique que la « Terre Sainte » avait été « délivrée » de la mainmise des musulmans par des Croisés Francs, lesquels avaient fondé et dirigé le royaume franc de Jérusalem entre 1099 et 1291.

A partir de la Renaissance, à initiative du roi François 1er et du sultan Soliman le Magnifique, la France privilégia l’alliance avec l’empire ottoman musulman.

Il lui reconnaissait ainsi de fait l’héritage de l’empire byzantin, au détriment des ambitions russes.

Agrandissement : Illustration 7

Cependant la mauvaise qualité de ses relations avec la Russie s’atténua quelque peu au cours des siècles suivants a profit d’une certaine embellie aux 17ème et 18ème siècle, notamment après l’arrivée au pouvoir à Moscou de dirigeants modernistes, le tsar Pierre 1er (dit le Grand) et la tsarine Catherine II, qui souhaitent faire de leur nouvel Empire en extension vers l’Asie centrale et orientale une partie intégrante de l’Europe.

Mais cette aspiration européenne des souverains russes produisit paradoxalement un nouveau motif d’hostilité de la part de l’Europe de l’Ouest.

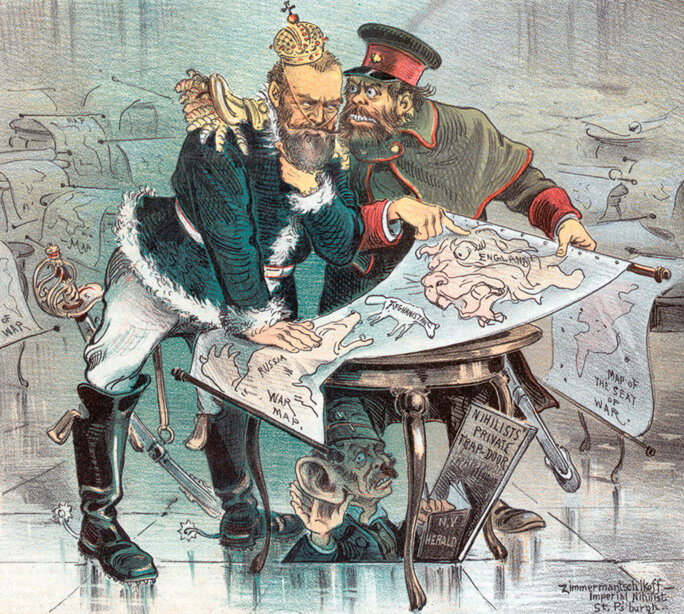

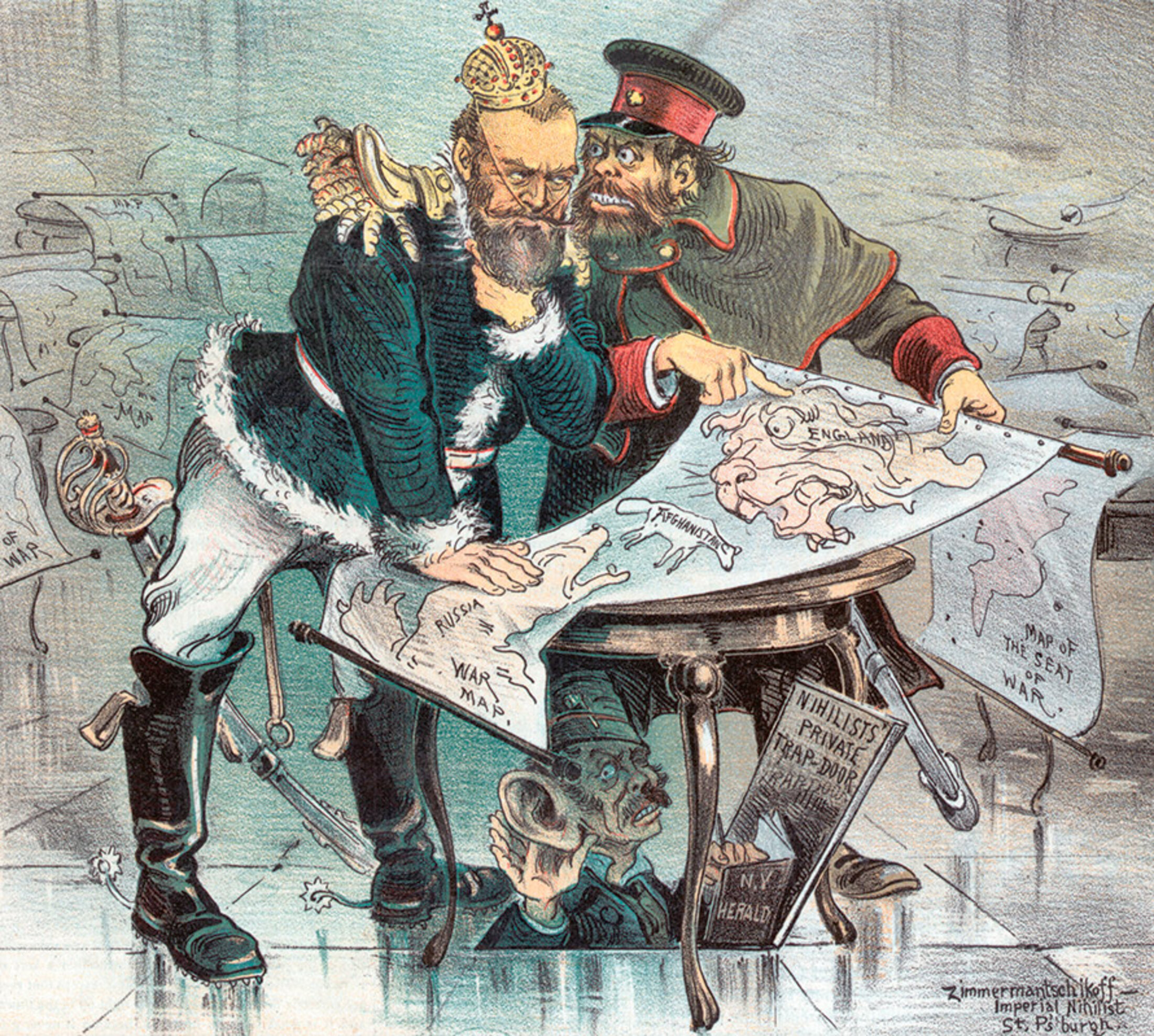

La crainte d’une expansion impérialiste de la Russie vers l’Ouest, alors que celle-ci cherchait plutôt à étendre son empire vers l’Asie centrale, la Sibérie, l’océan Arctique et les côtes de l’Océan Pacifique.

Cette crainte se concrétisa notamment par la diffusion publique d’un prétendu « testament de Pierre le Grand » dans lequel le tsar aurait enjoint à ses successeurs de conquérir les pays européens.

Ce faux document, transmis en 1797 par un général polonais en exil à Paris au Directoire qi ne lui donna aucune site

Il réapparut opportunément en 1812, à la veille de l’engagement de la guerre napoléonienne contre la Russie, dans un ouvrage anonyme exposant en détail l’essor de la puissance russe, depuis son origine.

Les historiens ont montré depuis que c’est Napoléon 1er qui avait demandé à l’auteur d’introduire le faux « testament de Pierre le Grand » dans son ouvrage.

Agrandissement : Illustration 8

Il s’agissait de rendre crédibles les prétendus plans stratégiques secrets de la Russie pour conquérir l'Europe et d’apporter ainsi une justification au projet de conquête de la Russie.

On sait comment cette aventure militaire s’acheva par la défaite humiliante et meurtrière de la « Grande Armée » napoléonienne.

Les conditions désastreuses de la retraite de Russie, et notamment la bataille de la Bérézina, préfiguraient la future chute de l’Empire napoléonien.

Elles n’ont fait qu’attiser en France, et parmi les généraux français, l’esprit revanchard et la phobie antirusse préexistante.

Il est de fait que les fausses informations de ce pseudo testament de Pierre le Grand ont servi de justificatif à la propagande antirusse tout au long du 19ème siècle et jusqu’au début du 20ème siècle.

Cela fait dire à certains historiens qu’il aurait joué, vis-à-vis de la Russie, un rôle analogue à celui qu’a joué le faux « Protocole des Sages de Sion » pour exacerber l’antisémitisme européen pendant la même période, même si, évidemment il n’a pas eu les effets tragiques de ce dernier.

La frénésie antirusse était telle entre le 15ème et le 19ème siècle que certains intellectuels inventèrent le terme de « russophobie » pour désigner ceux qui avaient une peur irrationnelle de la Russie et ceux qui exagéraient, consciemment ou pas, les menaces supposées qu’elle représentait.

LE « GRAND JEU » BRITANNIQUE ET LA QUESTION D’ORIENT.

La Russie obsédait en effet les élites libérales européennes, notamment en Grande Bretagne : dès 1817, un quotidien britannique soutint ainsi que « la principale intention des Russes est d’agrandir leur territoire ».et le général britannique sir Robert Wilson, ancien des guerres contre la France, prophétisa qu’à l’avenir la Russie sera un ennemi plus dangereux que la France pour la Grande Bretagne.

Les relations russo-britanniques étaient cordiales jusqu’au milieu du 19ème siècle, appuyées par des échanges commerciaux mutuellement profitables : la Russie fournissait à la Grande Bretagne des matières premières (chanvre, goudron, fer, bois, céréales, …) nécessaires au développement de sa marine et de son industrie, ainsi qu’à l’alimentation de sa population, et elle bénéficiât en retour des innovations technologiques lui permettant de développer une industrie encore fragile.

Au fil du temps, l’essor de l’industrie russe et la politique protectionniste de Moscou déséquilibrèrent ces échanges au désavantage de Londres ce qui l’incita à réviser sa politique vis-à-vis de la Russie.

Ce n’était pas, du reste, le seul point de friction, ni même le plus grave.

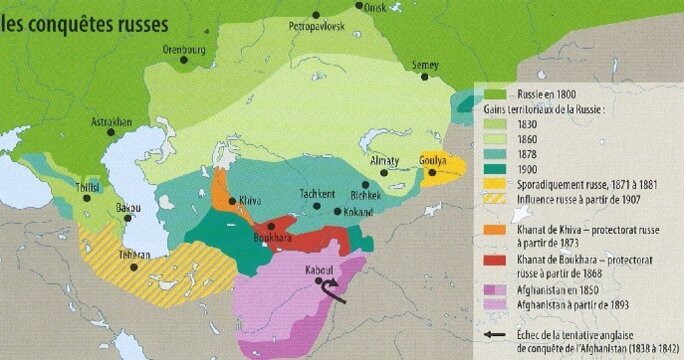

En effet, depuis les guerres napoléoniennes, l’Empire tsariste s’est étendu aussi vers l’est et le sud ce qui ne pouvait manquer d’inquiéter fortement la Grande Bretagne.

Elle y voyait naturellement une grave menace pour ses colonies asiatiques, en premier dans le sous contient indien, et pour l’aboutissement de ses visées sur certaines régions au Moyen orient encore sous la domination du l’Empire ottoman.

Agrandissement : Illustration 9

C’est pourquoi cette zone fit l’objet d’un intense jeu d’influences géopolitique entre les deux empires européens tout au long du 19ème siècle, dénommé par les historiens par : « Le Grand Jeu ».

Son point culminant le plus connu est la guerre de Crimée.

Ce conflit militaire a vu s’affronter, de 1853 à 1856, l’Empire ruse à une coalition composée de l’Empire Ottoman, du Royaume Uni et de la France du Second Empire, associés au royaume de Piémont-Sardaigne (celui qui allait unifier quelques années plus tard le royaume d’Italie avec le soutien de Napoléon III).

La Russie, profitant du déclin de l’empire ottoman, avait conquis au cours des siècles précédents tous les territoires nord de la mer Noire (Nouvelle-Russie), et notamment la péninsule de Crimée.

Par ailleurs, le Tsar revendiquait le droit de protéger l'importante communauté orthodoxe vivant dans les provinces balkaniques de l'Empire ottoman, ce qi n’aurait pas manqué d’affaiblir encore l’autorité du Sultan.

Dans ces conditions, les puissances occidentales craignaient que l'Empire ottoman ne devienne un vassal de la Russie, ce qui aurait totalement bouleversé l'équilibre en Europe issu, après les guerres napoléoniennes, du congrès de Vienne.

Le déclencheur du conflit armé fut les tensions entre chrétiens latins et orientaux pour le contrôle des lieux saints à Jérusalem sous domination ottomane.

Le refus du sultan de donner suite aux revendications du tsar donna à celui-ci le prétexte de déclencher les hostilités à l’automne 1853.

L’armée russe prit rapidement l’ascendant sur les troupes ottomanes à l’est de la mer Noire (Caucase), mais aussi à l’ouest (Balkans) ce qui provoqua l’entrée en guerre de la coalition anglo-française, confortée par la menace d’une intervention supplémentaire autrichienne, ce qui renversa totalement le cours de la guerre.

Ce sont les Français qui supportèrent l’essentiel des efforts militaires (et les pertes),dans cette guerre qui est considérée comme la première « guerre moderne » en raison de l’utilisation massive des nouvelles technologies de l’époque (bateaux à vapeur, chemin de fer, fusils à canon rayé, télégraphe, photographie, …).

Ils remportant notamment sur l’armée russe la bataille de l’Alma, la prise du fort de Malakoff et celle de la base navale de Sébastopol où s’était retranchée la flotte russe de la mer Noire (autant de noms qui sont bien connus des Parisiens).

Agrandissement : Illustration 10

Le traité de Paris, signé en mars 1856, entérina le renoncement de la Russie à occuper la rive ou=occidental de la mer Noire, mais lui reconnut, malgré l’opposition de la Grande Bretagne, la possession de la « Nouvelle Russie », de la Crimée et du Caucase.

Dans la continuité de sa politique antirusse, le Royaume Uni exigea en outre que la Russie n’ait aucun droit sur les territoires de l’Asie centrale mais, là aussi, soucieux de préserver l’avenir des relations franco-russes, Napoléon III s’y opposa.

Le « Grand Jeu » anglo-russe se concrétisa, de part et d’autre, tout au long du 19ème siècle (et au-delà) par le développement de réseaux d’agents d’influence et de services secrets, activant périodiquement des incidents plus ou moins importants.

La tradition de ces réseaux a persisté au fil du temps sous différentes formes, ce qui peut expliquer notamment l’émergence périodique d’accusations réciproques d’espionnage, de manipulations ou d’ingérences.

Le Royaume Uni dénonce encore de temps à autre, soit des espions russes, soit des tentatives d’assassinat d’opposants au Kremlin sur son sol, et la Russie, quant à elle, accuse les services secrets britanniques d’avoir favorisé la révolution de 2014 dite « de Maiden » en Ukraine et d’intervenir encore dans certains opérations militaires, y compris en Russie.

Cette conflictualité larvée qui n’est pas sans rappeler la période de la guerre froide ni s’inscrire dans la sourde lutte actuelle pour la domination de l’Eurasie entre les USA, la Chine et la Russie.

Elle génère un climat réciproque de forte défiance, d’hostilité systématique, voire de paranoïa.

LA CRISE UKRAINIENNE COMME CAUSE ET COMME CONSÉQUENCE.

Évidemment tout cela ne concourt pas à faire baisser la tension, surtout quand celle-ci est alimentée par des campagnes de propagande plus ou moins hystériques.

Ainsi celles qui ont cours depuis quelques semaines à propos d’incidents militaires attribués à la Russie sans véritables preuves vérifiables (drones de fabrication russe ayant atterri en Pologne depuis le territoire ukrainien, franchissement dénoncé par l’Estonie de son espace aérien par des avions russes sans publication du suivi radar des vols dans le très étroit golfe de Finlande, survol par plusieurs engins non identifiés au-dessus de certains aéroports danois, …).

Agrandissement : Illustration 11

En témoigne par exemple un article du média de service public France Info, daté du 27 septembre 2025, qui, attribuant sans précaution journalistique tous les incidents récents à la Russie, en conclut explicitement que Moscou serait unilatéralement entré en guerre (définie curieusement comme « hybride » ?) contre l’Union européenne.

https://www.franceinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/incursions-de-drones-sabotages-desinformation-pourquoi-l-europe-peine-a-repondre-a-la-guerre-hybride-menee-par-moscou_7508950.html

On ne peut qu’être frappé par la similitude des thèmes de la propagande antirusse à des fins guerrières au travers des siècles avec les obsessions actuelles de l’Occident.

Et surtout quant à la menace d’une invasion des pays de l’Europe centrale et occidentale, notamment de la France, par la Russie contemporaine.

On peut comprendre leur crainte, pendant la seconde moitié du 20ème siècle, que la Russie ait l’ambition d’étendre à toute l’Europe le modèle de société qui prévalait en URSS et dans ses pays satellites de l’Europe de l’Est.

On peut aussi comprendre que les anciens pays satellites de l’URSS, et a fortiori ceux qui y étaient intégrés formellement comme les pays baltes (Estonie, Lituanie, Lettonie), regardent leur voisin de l’est avec une certaine méfiance et qu’ils n’envisagent qu’avec une grande prudence de coopérer avec lui.

Mais pourquoi la Russie d’aujourd’hui poursuivrait-elle les stratégies de conquête de l’Occident européen, alors que celles qui ont été attribuées à l’URSS d’hier, et à l’Empire tsariste d’avant-hier non jamais été confirmées dans les faits ?

C’est cette crainte, réelle ou imaginaire, qui a conduit les pays occidentaux à étendre le territoire de l’OTAN jusqu’aux frontières de la Russie.

En cherchant ainsi à conjurer une éventuelle agression qui aurait été programmée par Moscou, n’ont-ils pas plutôt, involontairement ou non, énervé l’ours russe ?

On sait par expérience qu’il est devenu rare que les dirigeants politiques aient une connaissance suffisante des racines historiques des problèmes du présent.

Mais ne serait-il pas temps malgré tout d’introduire un peu plus de rationalité dans les relations de l’Europe avec la Russie ?

Les défiances réciproques pourraient être progressivement atténuées, les divers complexes militaro-industriels ainsi que les bellicistes de tout poil pourraient être refrénés, et le continent Eurasiatique connaîtrait peut-être une situation plus sereine.